第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 练习(解析版)

文档属性

| 名称 | 第7课 近代以来中国的官员选拔与管理 练习(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 08:44:23 | ||

图片预览

文档简介

《近代以来中国的官员选拔与管理》基础练习

一、选择题

1. 有学者指出,清末文官录用方式的改变,均未经过周密筹划,多数为填补因科举制度废除后选官制度出现的真空而采取的权宜之计。这反映了( )

A. 文官制对官员结构并未改善

B. 废除科举制才能实行文官制

C. 西方文官制度已经融入中国

D. 文官制并不适合中国的国情

2. 1908 年,清政府颁布《游学毕业生廷试录用章程》,规定凡在外国高等以上各学堂之毕业生,经学部考验合格,奉旨赏给进士、举人出身后,方可参加廷试,廷试后再授以官职。该规定( )

A. 是留学毕业生选官制度的开始

B. 有利于改善政府官员结构

C. 是缓解统治危机行之有效的措施

D. 打击了留学生的参政热情

3.有学者认为,建立与推行公务员制度,可以使国家机关人事管理体现公开、民主、平等、竞争的原则,增强人事管理的透明度,使人民群众在公务员“进、管、出”各环节有更多的发言权。这体现了现代中国公务员制度的特征是( )

A. 民主化 B. 科学化

C. 法制化 D. 规范化

4.1903 年,山西某士子参加在开封举行的会试时,看到京、沪等地书商云集于此,出售各类时务书籍,凡会试者皆争相购买,以备考场中查对新法。这表明( )

A. 科举考试舞弊现象严重 B. 出版行业善于抓住商机

C. 国家对新式人才的需求 D. 长途贩运贸易开始兴盛

5.1905 年,《大公报》的一则报道称“有举人、秀才 30 多人充当兵勇”。此事成为新闻的历史背景是( )

A. 戊戌变法的失败

B.《辛丑条约》的签订

C. 清末新政的实施

D. 中国同盟会的成立

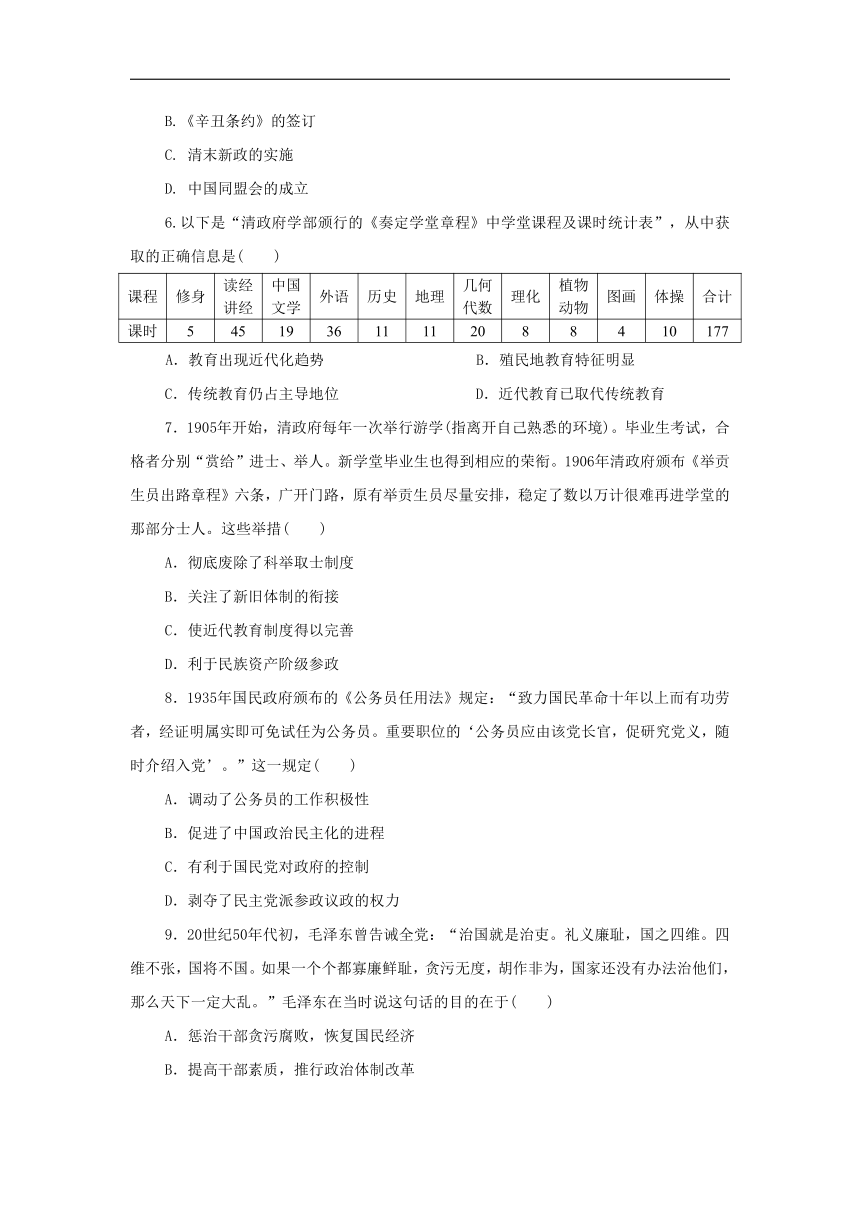

6.以下是“清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表”,从中获取的正确信息是( )

课程 修身 读经 讲经 中国 文学 外语 历史 地理 几何 代数 理化 植物 动物 图画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.教育出现近代化趋势 B.殖民地教育特征明显

C.传统教育仍占主导地位 D.近代教育已取代传统教育

7.1905年开始,清政府每年一次举行游学(指离开自己熟悉的环境)。毕业生考试,合格者分别“赏给”进士、举人。新学堂毕业生也得到相应的荣衔。1906年清政府颁布《举贡生员出路章程》六条,广开门路,原有举贡生员尽量安排,稳定了数以万计很难再进学堂的那部分士人。这些举措( )

A.彻底废除了科举取士制度

B.关注了新旧体制的衔接

C.使近代教育制度得以完善

D.利于民族资产阶级参政

8.1935年国民政府颁布的《公务员任用法》规定:“致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实即可免试任为公务员。重要职位的‘公务员应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党’。”这一规定( )

A.调动了公务员的工作积极性

B.促进了中国政治民主化的进程

C.有利于国民党对政府的控制

D.剥夺了民主党派参政议政的权力

9.20世纪50年代初,毛泽东曾告诫全党:“治国就是治吏。礼义廉耻,国之四维。四维不张,国将不国。如果一个个都寡廉鲜耻,贪污无度,胡作非为,国家还没有办法治他们,那么天下一定大乱。”毛泽东在当时说这句话的目的在于( )

A.惩治干部贪污腐败,恢复国民经济

B.提高干部素质,推行政治体制改革

C.加强干部思想道德建设,提高治国水平

D.加强干部廉政建设,巩固新生政权

二、非选择题

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以 1994 年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施 20 年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析 20 世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

答案与解析

一、选择题

1.【答案】C

【解析】根据材料可知,尽管文官录用方式存在问题,毕竟已在中国实行,故 C 项正确;材料并未提及文官制对清朝官员结构的影响,故 A 项错误;文官制在废除科举制前已经萌芽和实行,B 项说法错误;D 项说法与事实不符。

2.【答案】B

【解析】由材料“1908 年”“凡在外国高等以上各学堂之毕业生”“廷试后再授以官职”可知,这项规定有利于吸引留学毕业生参政,有利于改善政府官员结构,故 B 项正确;留学毕业生选官制度在这之前就已经开始,A 项错误;这一做法并不能有效缓解统治危机,故 C 项错误;这一做法有利于提高留学生回国参政的热情和积极性,排除 D 项。

3.【答案】A

【解析】解析:材料“体现公开、民主、平等、竞争的原则”“人民群众在公务员‘进、管、出’各环节有更多的发言权”充分显示出公务员制度民主化的优越性,故 A 项正确;材料未体现科学化、法制化以及规范化方面的特征,故 B、C、D 三项排除。

4.【答案】C

【解析】从科举考试时书商出售各类时务书籍可以看出清末新政中科举考试内容的变化,“以备考场中查对新法”说明国家对新式人才的需求,故选 C 项;“以备考场中查对新法”并不意味着考试舞弊,排除 A 项;出版行业善于抓住商机不是材料主旨,排除 B 项;D 项“开始”的说法错误,并且与材料主旨不符。

5.【答案】C

【解析】八国联军侵华战争后,清政府内忧外患的形势加剧,不得不实行改革,于是 1901 年清末新政开始,1905 年更是废除了实行一千多年的科举制,所以很多读书人觉得通过读书做官已经不可能,于是出现材料中“举人、秀才 30 多人充当兵勇”的现象,故 C 项正确。

6.【答案】A

【解析】从课程分类来看,既有中国儒家经学,也有西方自然科学等课程;从课时分布来看,儒学与西学课时比例差别不大,由此可知,A项正确;B项错误,中国并非殖民地;C项错误,与材料信息明显不符;D项错误,材料体现的是近代教育与传统教育并行的局面。

7.【答案】B

【解析】材料中清政府既照顾到新学堂毕业生,又对原有举贡生员尽量安排,关注了新旧体制的衔接,有利于社会稳定,故选B项;A、C两项材料信息无法体现,排除;清政府尽量安排原有举贡生员,不能体现利于民族资产阶级参政,排除D项。

8.【答案】C

【解析】根据材料可知,1935年国民政府公务员任用,与功勋、国民党委派有密切关系,故有利于国民党对政府的控制,C项正确;根据1935年国民政府颁布的《公务员任用法》可知,目的不是调动公务员的工作积极性,而是加强国民党对政府的控制,排除A项;据材料可知这种公务员的任用制度会造成任人唯亲、宗派主义、一党专政、政治腐败,不利于中国政治民主化的进程,排除B项;材料没有体现民主党派参政议政的相关信息,排除D项。所以选C项。

9.【答案】D

【解析】本题主要考查的是对材料的理解分析能力。从材料“治国就是治吏。礼义廉耻,国之四维”“如果一个个都寡廉鲜耻,贪污无度,胡作非为,国家还没有办法治他们”中可以看出,毛泽东认为加强干部廉政建设,有利于巩固新生政权。所以答案选D项。

二、非选择题

10.【答案】

(1)背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(2)意义:推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

试卷第2页,总2页

一、选择题

1. 有学者指出,清末文官录用方式的改变,均未经过周密筹划,多数为填补因科举制度废除后选官制度出现的真空而采取的权宜之计。这反映了( )

A. 文官制对官员结构并未改善

B. 废除科举制才能实行文官制

C. 西方文官制度已经融入中国

D. 文官制并不适合中国的国情

2. 1908 年,清政府颁布《游学毕业生廷试录用章程》,规定凡在外国高等以上各学堂之毕业生,经学部考验合格,奉旨赏给进士、举人出身后,方可参加廷试,廷试后再授以官职。该规定( )

A. 是留学毕业生选官制度的开始

B. 有利于改善政府官员结构

C. 是缓解统治危机行之有效的措施

D. 打击了留学生的参政热情

3.有学者认为,建立与推行公务员制度,可以使国家机关人事管理体现公开、民主、平等、竞争的原则,增强人事管理的透明度,使人民群众在公务员“进、管、出”各环节有更多的发言权。这体现了现代中国公务员制度的特征是( )

A. 民主化 B. 科学化

C. 法制化 D. 规范化

4.1903 年,山西某士子参加在开封举行的会试时,看到京、沪等地书商云集于此,出售各类时务书籍,凡会试者皆争相购买,以备考场中查对新法。这表明( )

A. 科举考试舞弊现象严重 B. 出版行业善于抓住商机

C. 国家对新式人才的需求 D. 长途贩运贸易开始兴盛

5.1905 年,《大公报》的一则报道称“有举人、秀才 30 多人充当兵勇”。此事成为新闻的历史背景是( )

A. 戊戌变法的失败

B.《辛丑条约》的签订

C. 清末新政的实施

D. 中国同盟会的成立

6.以下是“清政府学部颁行的《奏定学堂章程》中学堂课程及课时统计表”,从中获取的正确信息是( )

课程 修身 读经 讲经 中国 文学 外语 历史 地理 几何 代数 理化 植物 动物 图画 体操 合计

课时 5 45 19 36 11 11 20 8 8 4 10 177

A.教育出现近代化趋势 B.殖民地教育特征明显

C.传统教育仍占主导地位 D.近代教育已取代传统教育

7.1905年开始,清政府每年一次举行游学(指离开自己熟悉的环境)。毕业生考试,合格者分别“赏给”进士、举人。新学堂毕业生也得到相应的荣衔。1906年清政府颁布《举贡生员出路章程》六条,广开门路,原有举贡生员尽量安排,稳定了数以万计很难再进学堂的那部分士人。这些举措( )

A.彻底废除了科举取士制度

B.关注了新旧体制的衔接

C.使近代教育制度得以完善

D.利于民族资产阶级参政

8.1935年国民政府颁布的《公务员任用法》规定:“致力国民革命十年以上而有功劳者,经证明属实即可免试任为公务员。重要职位的‘公务员应由该党长官,促研究党义,随时介绍入党’。”这一规定( )

A.调动了公务员的工作积极性

B.促进了中国政治民主化的进程

C.有利于国民党对政府的控制

D.剥夺了民主党派参政议政的权力

9.20世纪50年代初,毛泽东曾告诫全党:“治国就是治吏。礼义廉耻,国之四维。四维不张,国将不国。如果一个个都寡廉鲜耻,贪污无度,胡作非为,国家还没有办法治他们,那么天下一定大乱。”毛泽东在当时说这句话的目的在于( )

A.惩治干部贪污腐败,恢复国民经济

B.提高干部素质,推行政治体制改革

C.加强干部思想道德建设,提高治国水平

D.加强干部廉政建设,巩固新生政权

二、非选择题

10.阅读下列材料,回答问题。

材料一 清末新政前后,清政府开始设立经济特科取士;废除八股后,又采取学堂育才选才和留学生毕业录用等措施。到了北洋政府时期,受国内外诸种因素的影响,以强化文官立法为特点,中国近代文官制度进一步趋于完善。这些近代中国官员选任制度,具有许多值得总结和可供借鉴之处,并且在某些方面还显示出了其所特有的时代价值。

——摘编自关学增《近代中国官员选任制度及其得失》

材料二 以 1994 年《国家公务员录用暂行规定》正式颁布为标志,我国公务员考试录用制度正式建立。该规定实施 20 年以来,一大批优秀人才陆续进入国家机关工作,为国家公务员队伍建设注入了源源不断的新鲜血液。

——摘自韩达亮《当代中国公务员考试录用制度浅析》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析 20 世纪初期中国官员选任制度变革的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国实施公务员考试录用制度的意义。

答案与解析

一、选择题

1.【答案】C

【解析】根据材料可知,尽管文官录用方式存在问题,毕竟已在中国实行,故 C 项正确;材料并未提及文官制对清朝官员结构的影响,故 A 项错误;文官制在废除科举制前已经萌芽和实行,B 项说法错误;D 项说法与事实不符。

2.【答案】B

【解析】由材料“1908 年”“凡在外国高等以上各学堂之毕业生”“廷试后再授以官职”可知,这项规定有利于吸引留学毕业生参政,有利于改善政府官员结构,故 B 项正确;留学毕业生选官制度在这之前就已经开始,A 项错误;这一做法并不能有效缓解统治危机,故 C 项错误;这一做法有利于提高留学生回国参政的热情和积极性,排除 D 项。

3.【答案】A

【解析】解析:材料“体现公开、民主、平等、竞争的原则”“人民群众在公务员‘进、管、出’各环节有更多的发言权”充分显示出公务员制度民主化的优越性,故 A 项正确;材料未体现科学化、法制化以及规范化方面的特征,故 B、C、D 三项排除。

4.【答案】C

【解析】从科举考试时书商出售各类时务书籍可以看出清末新政中科举考试内容的变化,“以备考场中查对新法”说明国家对新式人才的需求,故选 C 项;“以备考场中查对新法”并不意味着考试舞弊,排除 A 项;出版行业善于抓住商机不是材料主旨,排除 B 项;D 项“开始”的说法错误,并且与材料主旨不符。

5.【答案】C

【解析】八国联军侵华战争后,清政府内忧外患的形势加剧,不得不实行改革,于是 1901 年清末新政开始,1905 年更是废除了实行一千多年的科举制,所以很多读书人觉得通过读书做官已经不可能,于是出现材料中“举人、秀才 30 多人充当兵勇”的现象,故 C 项正确。

6.【答案】A

【解析】从课程分类来看,既有中国儒家经学,也有西方自然科学等课程;从课时分布来看,儒学与西学课时比例差别不大,由此可知,A项正确;B项错误,中国并非殖民地;C项错误,与材料信息明显不符;D项错误,材料体现的是近代教育与传统教育并行的局面。

7.【答案】B

【解析】材料中清政府既照顾到新学堂毕业生,又对原有举贡生员尽量安排,关注了新旧体制的衔接,有利于社会稳定,故选B项;A、C两项材料信息无法体现,排除;清政府尽量安排原有举贡生员,不能体现利于民族资产阶级参政,排除D项。

8.【答案】C

【解析】根据材料可知,1935年国民政府公务员任用,与功勋、国民党委派有密切关系,故有利于国民党对政府的控制,C项正确;根据1935年国民政府颁布的《公务员任用法》可知,目的不是调动公务员的工作积极性,而是加强国民党对政府的控制,排除A项;据材料可知这种公务员的任用制度会造成任人唯亲、宗派主义、一党专政、政治腐败,不利于中国政治民主化的进程,排除B项;材料没有体现民主党派参政议政的相关信息,排除D项。所以选C项。

9.【答案】D

【解析】本题主要考查的是对材料的理解分析能力。从材料“治国就是治吏。礼义廉耻,国之四维”“如果一个个都寡廉鲜耻,贪污无度,胡作非为,国家还没有办法治他们”中可以看出,毛泽东认为加强干部廉政建设,有利于巩固新生政权。所以答案选D项。

二、非选择题

10.【答案】

(1)背景:清政府统治危机的加深;科举制度无法适应改革需要;新式学堂的推广;留学潮的出现;民国政治的发展。

(2)意义:推动干部人事制度的改革;有利于人才的选拔;有助于干部队伍的年轻化和专业化。

试卷第2页,总2页

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理