广东省湛江市雷州市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试生物学试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 广东省湛江市雷州市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试生物学试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 255.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 17:55:55 | ||

图片预览

文档简介

雷州市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试

生物试卷

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 下列哪项能稳定遗传( )

A. F1性状表现一致个体

B. 测交后代所有个体

C. 表现显性性状的个体

D. 表现隐性性状的个体

2. 下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是

A. 两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同

B. 某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的

C. O型血夫妇的子代都是O型血,说明该性状是由遗传因素决定的

D. 高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的

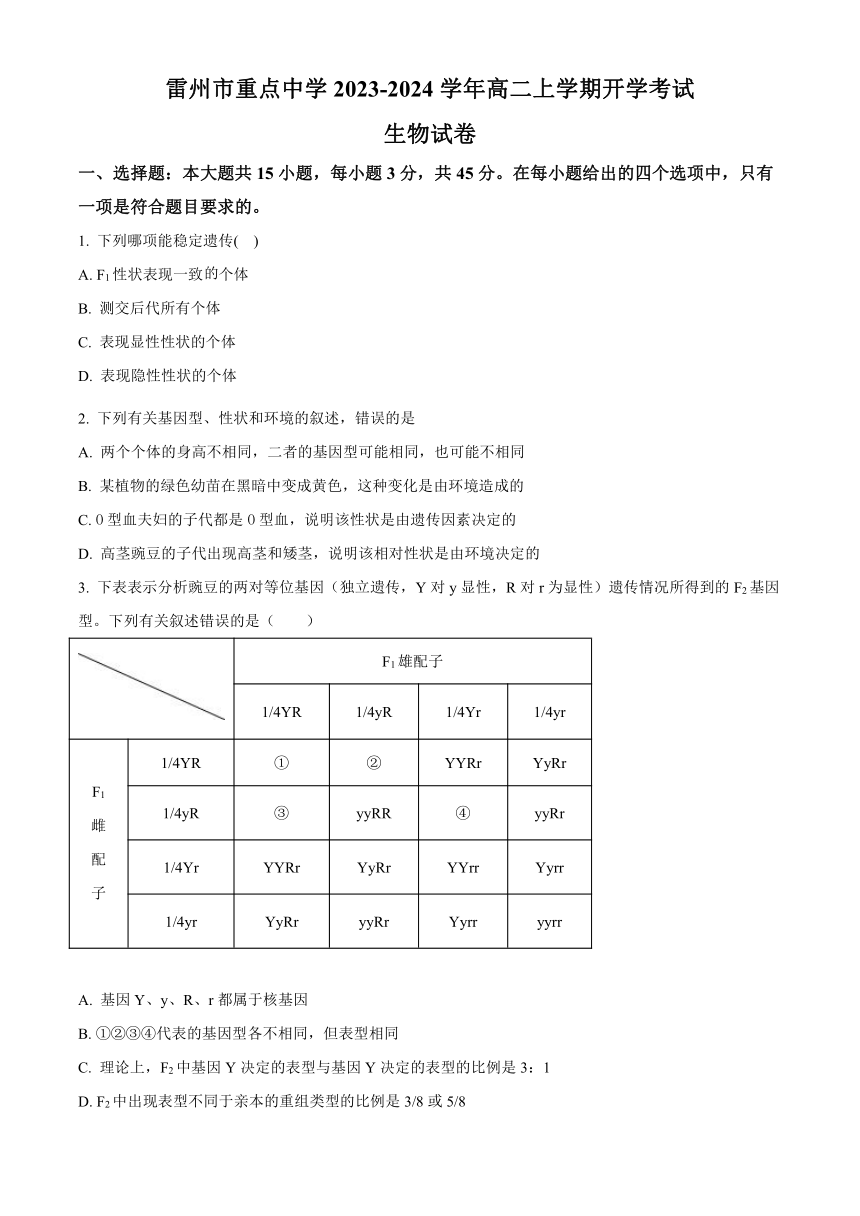

3. 下表表示分析豌豆的两对等位基因(独立遗传,Y对y显性,R对r为显性)遗传情况所得到的F2基因型。下列有关叙述错误的是( )

F1雄配子

1/4YR 1/4yR 1/4Yr 1/4yr

F1 雌 配 子 1/4YR ① ② YYRr YyRr

1/4yR ③ yyRR ④ yyRr

1/4Yr YYRr YyRr YYrr Yyrr

1/4yr YyRr yyRr Yyrr yyrr

A. 基因Y、y、R、r都属于核基因

B. ①②③④代表的基因型各不相同,但表型相同

C. 理论上,F2中基因Y决定的表型与基因Y决定的表型的比例是3:1

D. F2中出现表型不同于亲本的重组类型的比例是3/8或5/8

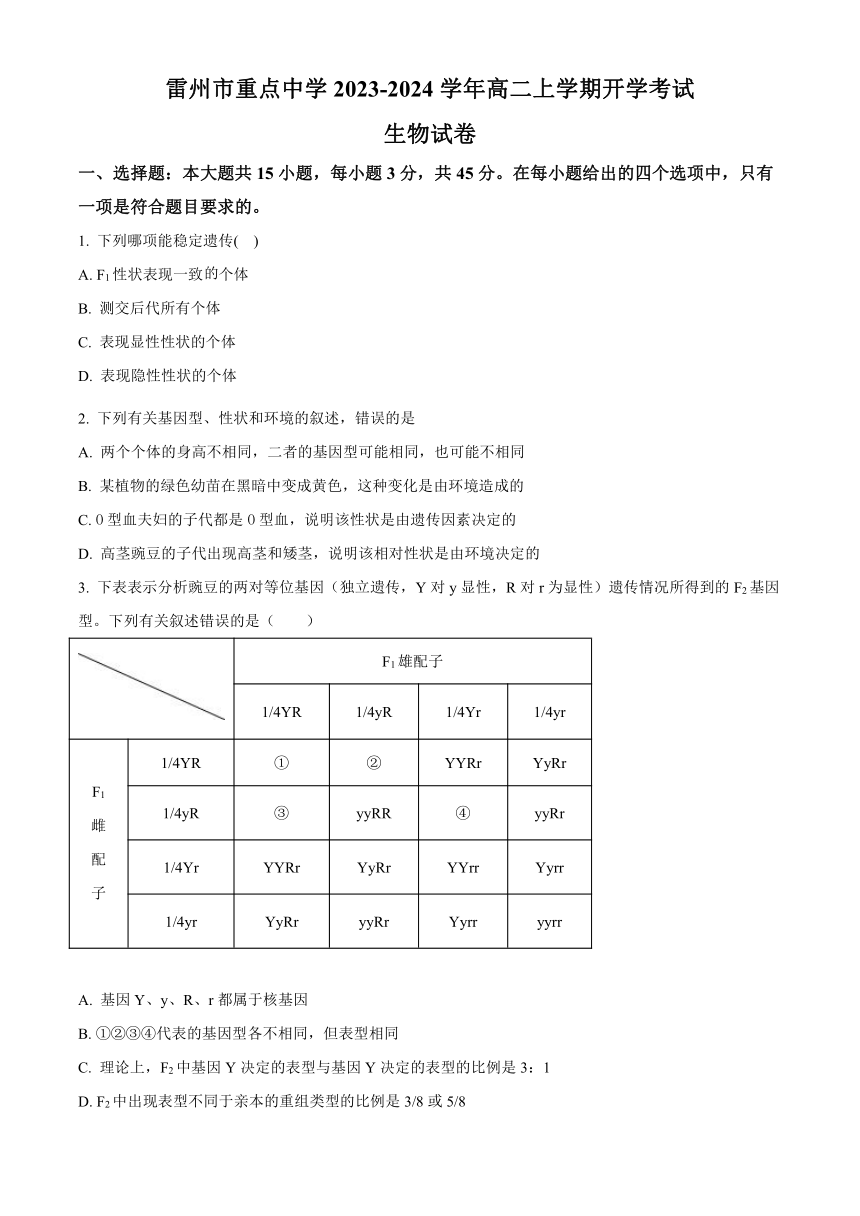

4. 下图为人体细胞正常分裂时有关物质或结构数量变化的相关曲线,下列分析错误的是( )

A. 若曲线表示减数第一次分裂中核DNA分子数目变化的部分曲线,则n可能为23

B. 若曲线表示有丝分裂中染色体数目变化的部分曲线,则n等于46

C. 若曲线表示减数分裂中每条染色体上DNA分子数目变化的部分曲线,则n等于1

D. 该曲线不能用来表示减数分裂过程中染色单体数目变化的部分曲线

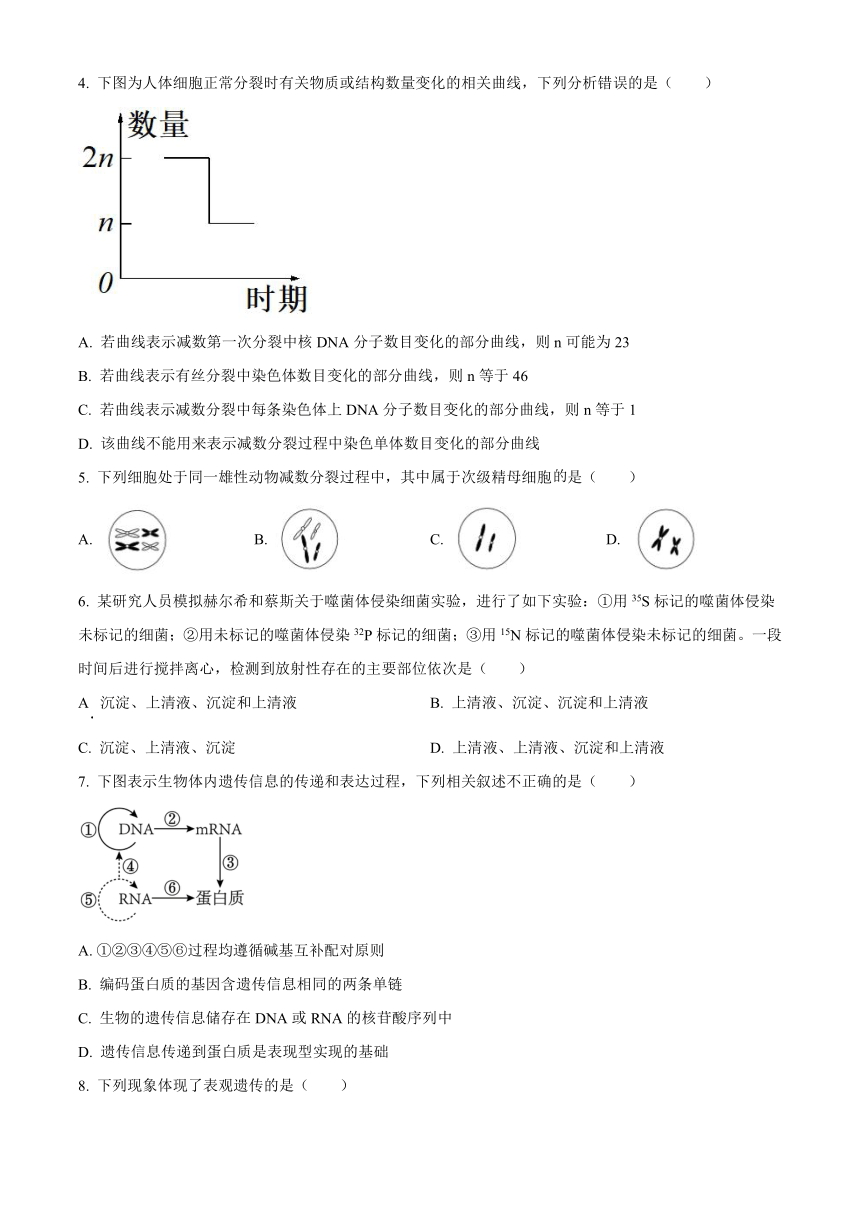

5. 下列细胞处于同一雄性动物减数分裂过程中,其中属于次级精母细胞是( )

A. B. C. D.

6. 某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌实验,进行了如下实验:①用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌;③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌。一段时间后进行搅拌离心,检测到放射性存在的主要部位依次是( )

A 沉淀、上清液、沉淀和上清液 B. 上清液、沉淀、沉淀和上清液

C. 沉淀、上清液、沉淀 D. 上清液、上清液、沉淀和上清液

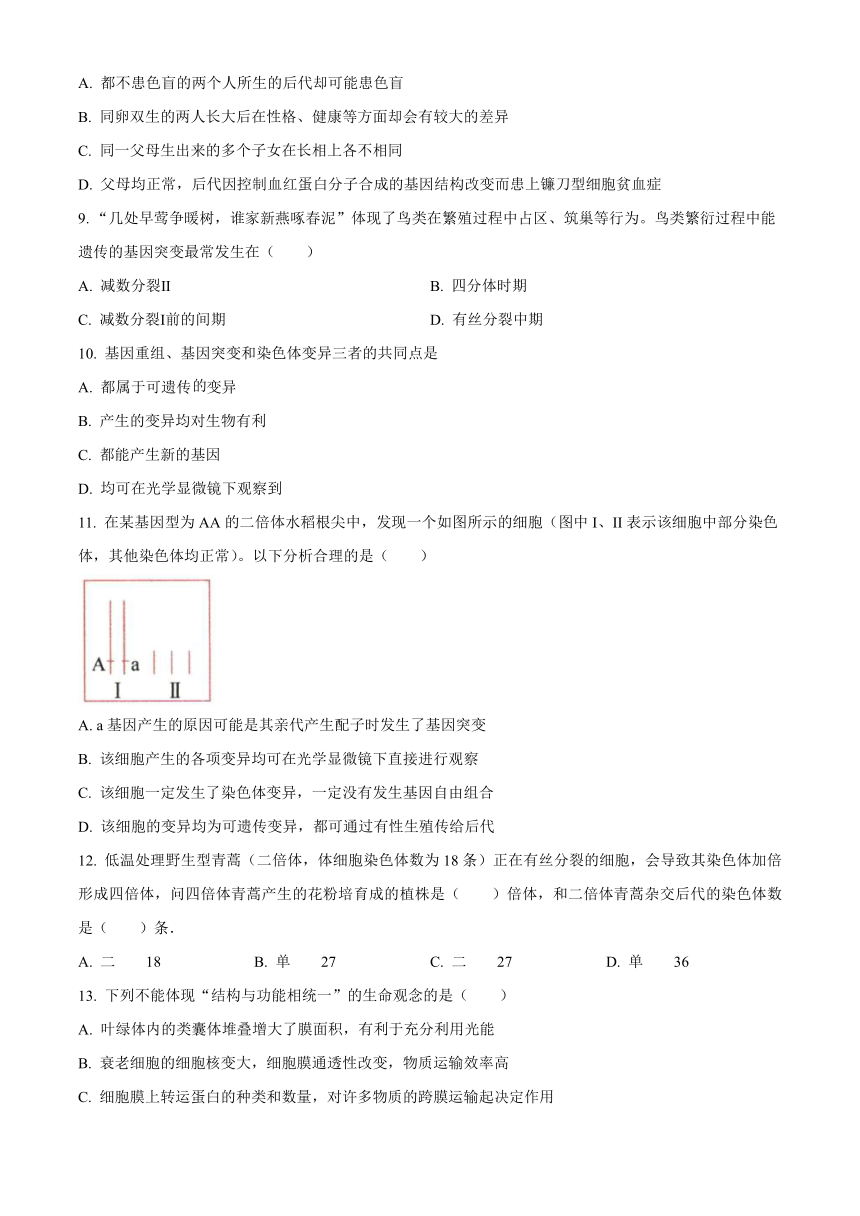

7. 下图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,下列相关叙述不正确的是( )

A. ①②③④⑤⑥过程均遵循碱基互补配对原则

B. 编码蛋白质的基因含遗传信息相同的两条单链

C. 生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中

D. 遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础

8. 下列现象体现了表观遗传的是( )

A. 都不患色盲的两个人所生的后代却可能患色盲

B. 同卵双生的两人长大后在性格、健康等方面却会有较大的差异

C. 同一父母生出来的多个子女在长相上各不相同

D. 父母均正常,后代因控制血红蛋白分子合成的基因结构改变而患上镰刀型细胞贫血症

9. “几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”体现了鸟类在繁殖过程中占区、筑巢等行为。鸟类繁衍过程中能遗传的基因突变最常发生在( )

A. 减数分裂Ⅱ B. 四分体时期

C. 减数分裂Ⅰ前的间期 D. 有丝分裂中期

10. 基因重组、基因突变和染色体变异三者的共同点是

A. 都属于可遗传变异

B. 产生的变异均对生物有利

C. 都能产生新的基因

D. 均可在光学显微镜下观察到

11. 在某基因型为AA的二倍体水稻根尖中,发现一个如图所示的细胞(图中I、II表示该细胞中部分染色体,其他染色体均正常)。以下分析合理的是( )

A. a基因产生的原因可能是其亲代产生配子时发生了基因突变

B. 该细胞产生的各项变异均可在光学显微镜下直接进行观察

C. 该细胞一定发生了染色体变异,一定没有发生基因自由组合

D. 该细胞的变异均为可遗传变异,都可通过有性生殖传给后代

12. 低温处理野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18条)正在有丝分裂的细胞,会导致其染色体加倍形成四倍体,问四倍体青蒿产生的花粉培育成的植株是( )倍体,和二倍体青蒿杂交后代的染色体数是( )条.

A. 二 18 B. 单 27 C. 二 27 D. 单 36

13. 下列不能体现“结构与功能相统一”的生命观念的是( )

A. 叶绿体内的类囊体堆叠增大了膜面积,有利于充分利用光能

B. 衰老细胞的细胞核变大,细胞膜通透性改变,物质运输效率高

C. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量,对许多物质的跨膜运输起决定作用

D. 肾小管上皮细胞有较多线粒体,有利于肾小管对葡萄糖的重吸收

14. 淡水水域污染后富营养化,导致蓝细菌和绿藻大量繁殖形成水华,影响水质和水生动物的生活。下列与蓝细菌和绿藻结构相关的说法,正确的是( )

A. 均含有由DNA 与蛋白质结合形成的染色质

B. 叶绿体中均含有叶绿素等光合色素

C. 生命活动所需能量均主要由线粒体提供

D. 合成蛋白质的场所均为核糖体

15. 下列关于人体内环境的叙述,错误的是( )

A. 抗原与抗体的特异性结合可发生在内环境中

B. 内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质等

C. 组织液渗入淋巴是为了减少渗回血浆对血管壁造成的压力

D. 内环境稳态是指内环境理化性质的相对稳定

二、非选题:本大题共4题,除特殊说明,每空2分,共55分。

16. 下图表示某高等动物卵原细胞中的染色体和染色体上的基因。请根据图回答下列问题:

(1)同源染色体是_______。

(2)非同源染色体是_______。

(3)遵循分离定律的染色体是_______。

(4)按自由组合定律染色体是_______。

(5)不能进入同一配子的基因是_______。

(6)此图除了表示卵原细胞外,还可以表示_______。

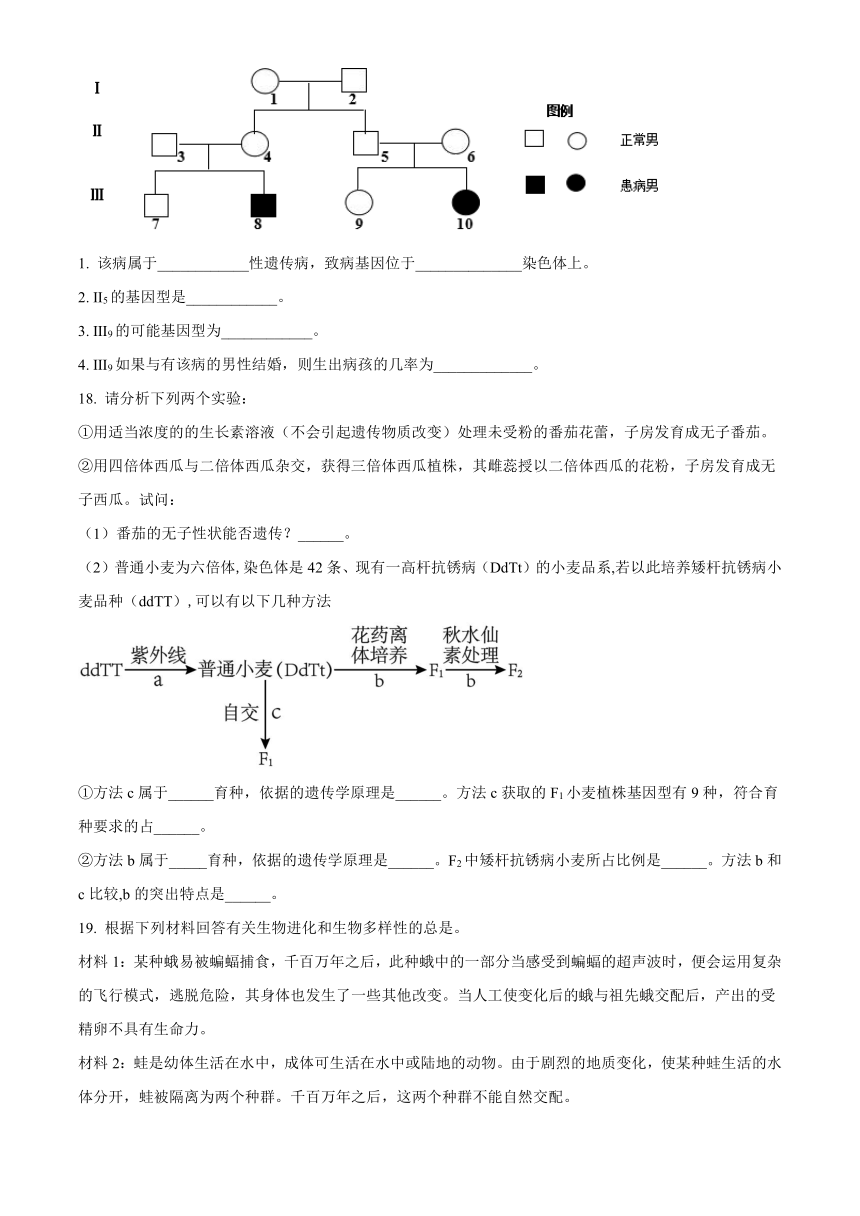

17. 下图为一家族的遗传病系谱图(设该病受一对等位基因A、a控制),请据图回答:

1. 该病属于____________性遗传病,致病基因位于______________染色体上。

2. Ⅱ5的基因型是____________。

3. Ⅲ9的可能基因型为____________。

4. Ⅲ9如果与有该病的男性结婚,则生出病孩的几率为_____________。

18. 请分析下列两个实验:

①用适当浓度的的生长素溶液(不会引起遗传物质改变)处理未受粉的番茄花蕾,子房发育成无子番茄。

②用四倍体西瓜与二倍体西瓜杂交,获得三倍体西瓜植株,其雌蕊授以二倍体西瓜的花粉,子房发育成无子西瓜。试问:

(1)番茄的无子性状能否遗传?______。

(2)普通小麦为六倍体,染色体是42条、现有一高杆抗锈病(DdTt)的小麦品系,若以此培养矮杆抗锈病小麦品种(ddTT),可以有以下几种方法

①方法c属于______育种,依据的遗传学原理是______。方法c获取的F1小麦植株基因型有9种,符合育种要求的占______。

②方法b属于_____育种,依据的遗传学原理是______。F2中矮杆抗锈病小麦所占比例是______。方法b和c比较,b的突出特点是______。

19. 根据下列材料回答有关生物进化和生物多样性的总是。

材料1:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料2:蛙是幼体生活在水中,成体可生活在水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

根据以上材料,请回答下列问题。

(1)现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是____________,材料1中的这种蛾已经发生了进化,原因是___________________。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种?请说明理由。________________________。

(3)在材料2中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的_________变小。

(4)下表为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 A种群(个) B种群(个)

XDXD 200 0

XDXd 50 160

XdXd 100 200

XDY 180 0

XdY 170 270

①D基因在A种群中的频率为__________。你认识造成B种群的基因型分布的最可能原因是______(合理即可)。

②就D基因而言,A种群的遗传多样性__________(填“大于”“等于”或“小于”)B种群的遗传多样性,并利用表中数据陈述判断依据:__________________________。

雷州市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试

生物试卷 答案解析

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 下列哪项能稳定遗传( )

A. F1性状表现一致的个体

B. 测交后代所有个体

C. 表现显性性状的个体

D. 表现隐性性状的个体

【答案】D

【解析】

【详解】A、F1性状表现一致的个体可能有杂合体,不能稳定遗传,A错误;

B、一对相对性状的个体测交后代杂合子:纯合子=1:1,其中杂合子不能稳定遗传,B错误;

C、表现显性性状的个体可能是杂合子,也可能是纯合子,纯合子能稳定遗传,杂合子不能稳定遗传,C错误;

D、表现隐性性状的个体是隐性纯合子,自交后代不会发生性状分离,能稳定遗传,D正确。

故选D。

2. 下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是

A. 两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同

B. 某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的

C. O型血夫妇的子代都是O型血,说明该性状是由遗传因素决定的

D. 高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】基因型完全相同的两个人,可能会由于营养等环境因素的差异导致身高不同,反之,基因型不同的两个人,也可能因为环境因素导致身高相同,A正确;

在缺光的环境中,绿色幼苗由于叶绿素合成受影响而变黄,B正确;

O型血夫妇的基因型均为ii,两者均为纯合子,所以后代基因型仍然为ii,表现为O型血,这是由遗传因素决定的,C正确;

高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,是由于亲代是杂合子,子代出现了性状分离,是由遗传因素决定的,D错误。

【点睛】结合“基因型+环境=性状”对各个选项进行分析时,注意各项描述个体间的异同是基因型决定的,还是环境变化引起的。

3. 下表表示分析豌豆的两对等位基因(独立遗传,Y对y显性,R对r为显性)遗传情况所得到的F2基因型。下列有关叙述错误的是( )

F1雄配子

1/4YR 1/4yR 1/4Yr 1/4yr

F1 雌 配 子 1/4YR ① ② YYRr YyRr

1/4yR ③ yyRR ④ yyRr

1/4Yr YYRr YyRr YYrr Yyrr

1/4yr YyRr yyRr Yyrr yyrr

A. 基因Y、y、R、r都属于核基因

B. ①②③④代表的基因型各不相同,但表型相同

C. 理论上,F2中基因Y决定的表型与基因Y决定的表型的比例是3:1

D. F2中出现表型不同于亲本的重组类型的比例是3/8或5/8

【答案】B

【解析】

【分析】生物体的体细胞中,控制同一种性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

【详解】A、Yy和Rr遵循基因分离定律和自由组合定律,因此都属于核基因,A正确;

B、①基因型是YYRR,②是YyRR,③是YyRR、④是YyRr,②和③的基因型相同,B错误;

C、由于F1的基因型是Yy,所以F2中基因Y决定的表型与基因y决定的表型的比例是3:1,C正确;

D、假如亲本是YYrr×rrRR,则重组类型为:Y_R_(1/16YYRR、2/16YyRR、2/16YYRr、4/16YyRr)+1/16yyrr,占总数的5/8;如果亲本是YYRR和yyRR,则F2中重组类型是Y_rr(3/16)和yyR_(3/16),所以F2中出现表现型不同于亲本的重组类型的概率是3/8或5/8,D正确。

故选B。

4. 下图为人体细胞正常分裂时有关物质或结构数量变化的相关曲线,下列分析错误的是( )

A. 若曲线表示减数第一次分裂中核DNA分子数目变化的部分曲线,则n可能为23

B. 若曲线表示有丝分裂中染色体数目变化的部分曲线,则n等于46

C. 若曲线表示减数分裂中每条染色体上DNA分子数目变化部分曲线,则n等于1

D. 该曲线不能用来表示减数分裂过程中染色单体数目变化的部分曲线

【答案】A

【解析】

【分析】减数分裂过程中,各物质的变化规律:

(1)染色体变化:染色体数是2N,减数第一次分裂结束减半(2N→N),减数第二次分裂过程中的变化N→2N→N;

(2)DNA变化:间期加倍(2N→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂再减半(2N→N);

(3)染色单体变化:间期出现(0→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂后期消失(2N→0),存在时数目同DNA;

(4)核膜和核仁:前期消失,末期重建;

(5)中心体:间期复制后加倍,前期分离,末期细胞质分裂后恢复体细胞水平。

【详解】A、减数第一次分裂中,核DNA是体细胞的两倍,即92,因此n等于46,A错误;

B、若曲线表示有丝分裂中染色体数目变化的部分曲线,则n等于46,即染色体在末期结束时减半,数目恢复46条,B正确;

C、若曲线表示减数分裂中每条染色体上DNA分子数目变化的部分曲线,在减二后期着丝点分裂时,染色体上的DNA数由2变为1,因此n等于1,C正确;

D、减数分裂过程中,性原细胞发生DNA的复制后,染色单体的数目为92,为4n,在减数第一次分裂结束,次级性母细胞的染色单体数目为46,为2n,减数第二次分裂后期由于着丝粒分开,染色单体数目为0,因此不能用来表示减数分裂过程中染色单体数目变化的部分曲线,D正确。

故选A。

5. 下列细胞处于同一雄性动物减数分裂过程中,其中属于次级精母细胞的是( )

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。

【详解】A、图中细胞同源染色体规则地排列在赤道板两侧,处于减数第一次分裂中期,属于初级精母细胞,A错误;

B、图中细胞含有同源染色体,染色体没有完成复制且散乱分布,属于精原细胞,B错误;

C、图中细胞不含同源染色体,没有染色单体,处于减数第二次分裂末期,属于精细胞,C错误;

D、图中细胞不含同源染色体,含有染色单体,染色体散乱分布,处于减数第二次分裂前期,属于次级精母细胞,D正确。

故选D。

6. 某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌实验,进行了如下实验:①用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌;③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌。一段时间后进行搅拌离心,检测到放射性存在的主要部位依次是( )

A. 沉淀、上清液、沉淀和上清液 B. 上清液、沉淀、沉淀和上清液

C. 沉淀、上清液、沉淀 D. 上清液、上清液、沉淀和上清液

【答案】B

【解析】

【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌,蛋白质外壳留在外面。离心的目的是将噬菌体的蛋白质外壳和含有噬菌体DNA的细菌分开,因此上清液是亲代噬菌体的蛋白质外壳,沉淀物是含子代噬菌体的细菌。

【详解】①用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌,而带有35S标记的噬菌体外壳会出现在上清液中,而沉淀物中是未标记的子代噬菌体,即放射性主要存在于上清液中;

②用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌,该过程中噬菌体DNA会进入到细菌体内,完成离心过程中,带有放射性标记的细菌会出现在沉淀物中,而上清液中主要是未标记的噬菌体蛋白质外壳,即该实验结果表现为放射性出现在沉淀物中;

③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌,由于噬菌体的DNA和蛋白质中均含有氮元素,因此15N在噬菌体的DNA和蛋白质中都含有,离心结束后带有放射性的噬菌体蛋白质外壳会出现在上清液中,而带有放射性的噬菌体DNA会出现在沉淀物中,即实验结束后上清液和沉淀物中都会出现放射性,即B正确。

故选B。

7. 下图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,下列相关叙述不正确的是( )

A. ①②③④⑤⑥过程均遵循碱基互补配对原则

B. 编码蛋白质的基因含遗传信息相同的两条单链

C. 生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中

D. 遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础

【答案】B

【解析】

【分析】分析题图:图示为生物体内遗传信息的传递和表达过程,其中①是DNA的复制过程;②是转录过程;③是翻译过程;④是逆转录过程,需要逆转录酶;⑤是RNA的自我复制过程;⑥是翻译过程。

【详解】A、图中是中心法则的过程,都遵循碱基互补配对的原则,A正确;

B、编码蛋白质的基因的两条单链遵循碱基互补配对的原则,含有遗传信息不同,B错误;

C、所有的细胞和部分病毒遗传物质是DNA,只有部分病毒的遗传物质是RNA,所以生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中 ,C正确;

D、蛋白质是生命活动的主要承担者,所以遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础 ,D正确。

故选B。

8. 下列现象体现了表观遗传是( )

A. 都不患色盲的两个人所生的后代却可能患色盲

B. 同卵双生的两人长大后在性格、健康等方面却会有较大的差异

C. 同一父母生出来的多个子女在长相上各不相同

D. 父母均正常,后代因控制血红蛋白分子合成的基因结构改变而患上镰刀型细胞贫血症

【答案】B

【解析】

【分析】表观遗传学的主要特点:

1、可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。

2、可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能。

3、没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。

【详解】A、母亲携带了色盲基因,其在有性生殖过程中将色盲基因传递给后代,使后代患色盲,这属于遗传信息的正常传递过程,没有体现表观遗传,A错误;

B、一般情况下,同卵双生的两人的遗传信息是完全一样的,在同样的环境中长大后,他们在性格、健康等方面却会有较大的差异,即遗传信息一样,表型不一样,符合表观遗传的定义,B正确;

C、同一对父母生出来的多个子女的遗传信息不完全相同,可能由于基因重组导致他们在长相上各不相同,不符合表观遗传的定义,C错误;

D、患上镰状细胞贫血的后代遗传信息发生了改变,由此导致的性状改变不属于表观遗传,D错误。

故选B。

9. “几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”体现了鸟类在繁殖过程中占区、筑巢等行为。鸟类繁衍过程中能遗传的基因突变最常发生在( )

A 减数分裂Ⅱ B. 四分体时期

C. 减数分裂Ⅰ前的间期 D. 有丝分裂中期

【答案】C

【解析】

【分析】基因突变可以发生在发育的任何时期,通常发生在DNA复制时期,即细胞分裂间期,包括有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期。

【详解】基因突变最常发生在DNA复制时期,即细胞分裂间期,包括减数第一次分裂前的间期和有丝分裂前的间期,C正确,ABD错误。

故选C。

10. 基因重组、基因突变和染色体变异三者的共同点是

A. 都属于可遗传的变异

B. 产生的变异均对生物有利

C. 都能产生新的基因

D. 均可在光学显微镜下观察到

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】A、基因重组、基因突变和染色体变异都属于可遗传变异,A正确;

B、变异是多害少利,B错误;

C、只有基因突变能产生新的基因,C错误;

D、只有染色体变异能在光学显微镜下观察到,D错误。

故选A。

【点睛】

11. 在某基因型为AA的二倍体水稻根尖中,发现一个如图所示的细胞(图中I、II表示该细胞中部分染色体,其他染色体均正常)。以下分析合理的是( )

A. a基因产生的原因可能是其亲代产生配子时发生了基因突变

B. 该细胞产生的各项变异均可在光学显微镜下直接进行观察

C. 该细胞一定发生了染色体变异,一定没有发生基因自由组合

D. 该细胞的变异均为可遗传变异,都可通过有性生殖传给后代

【答案】C

【解析】

【分析】生物的变异类型有基因突变、基因重组、染色体结构和数量的变异,基因突变和基因重组不能从显微镜下观察到,染色体结构和数量变异可以观察,根尖细胞进行有丝分裂,不会产生生殖细胞。

【详解】A、植物的根尖分生区细胞不能进行减数分裂,只能进行有丝分裂,所以a基因的出现是有丝分裂过程中发生了基因突变,A错误;

B、基因突变不能在光学显微镜下直接进行观察,B错误;

C、由受精卵发育而来,体细胞中含有两个染色体组的生物是二倍体,而Ⅱ号染色体细胞中有三条,说明发生了染色体数目变异;同时基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,而根尖细胞中只能发生有丝分裂,不能发生减数分裂,所以一定没有发生非等位基因自由组合,C正确;

D、可遗传变异的来源有基因突变、基因重组和染色体变异,但体细胞发生的突变不能通过有性生殖传给后代,D错误。

故选C。

12. 低温处理野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18条)正在有丝分裂的细胞,会导致其染色体加倍形成四倍体,问四倍体青蒿产生的花粉培育成的植株是( )倍体,和二倍体青蒿杂交后代的染色体数是( )条.

A. 二 18 B. 单 27 C. 二 27 D. 单 36

【答案】B

【解析】

【分析】1.染色体组:细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体,叫做一个染色体组;每个染色体组含有控制该生物性状的全套基因;

2.由配子直接发育成的个体,体细胞中不管有几个染色体组,都叫单倍体;由受精卵发育成的个体,体细胞中有几个染色体组就叫几倍体。

【详解】由花粉发育来的植物为单倍体,所以四倍体青蒿产生的花粉培养成的植株是单倍体。二倍体青蒿的体细胞中含有2个染色体组、染色体数为18条(每个染色体组含有9条染色体),其配子中含有1个染色体组、染色体数为18÷2=9条;四倍体青蒿的体细胞中含有4个染色体组、染色体数为9×4=36条,其配子中含有2个染色体组、染色体数为9×2=18条;四倍体和二倍体青蒿杂交,其受精卵中的染色体组数为2+1=3个、染色体数为9+18=27条,由此发育成的后代体细胞中的染色体数=受精卵中染色体数=27条,B正确,ACD错误。

故选B。

13. 下列不能体现“结构与功能相统一”的生命观念的是( )

A. 叶绿体内的类囊体堆叠增大了膜面积,有利于充分利用光能

B. 衰老细胞的细胞核变大,细胞膜通透性改变,物质运输效率高

C. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量,对许多物质的跨膜运输起决定作用

D. 肾小管上皮细胞有较多线粒体,有利于肾小管对葡萄糖的重吸收

【答案】B

【解析】

【分析】1、细胞衰老的特征:(1)水少:细胞内水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢速率减慢;(2)酶低:细胞内多种酶的活性降低;(3)色累:细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐累积,它们会妨碍细胞内物质的交流和传递,影响细胞正常的生理功能;(4)核大:细胞内呼吸速度减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;(5)透变:细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低。

2、转运蛋白的种类数量及其空间结构的变化是细胞膜具有选择透过性的结构基础。

【详解】A、叶绿体中的色素分布在叶绿体内的类囊体薄膜上;叶绿体内的类囊体堆叠增大了膜面积,有利于充分利用光能,A正确;

B、衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输功能降低,B错误;

C、蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜上转运蛋白的种类和数量,对许多物质的跨膜运输起决定作用,C正确;

D、线粒体是细胞的动力车间,肾小管对葡萄糖的重吸收方式为主动运输,该过程需要消耗能量,故肾小管上皮细胞有较多线粒体,有利于肾小管对葡萄糖的重吸收,D正确。

故选B。

14. 淡水水域污染后富营养化,导致蓝细菌和绿藻大量繁殖形成水华,影响水质和水生动物的生活。下列与蓝细菌和绿藻结构相关的说法,正确的是( )

A. 均含有由DNA 与蛋白质结合形成的染色质

B. 叶绿体中均含有叶绿素等光合色素

C. 生命活动所需能量均主要由线粒体提供

D. 合成蛋白质的场所均为核糖体

【答案】D

【解析】

【分析】真核细胞和原核细胞的比较:

比较项目 原核细胞 真核细胞

大小 较小 较大

主要区别 无以核膜为界限的细胞核,有拟核 有以核膜为界限的细胞核

细胞壁 有,主要成分是糖类和蛋白质 植物细胞有,主要成分是纤维素和果胶;动物细胞无;真菌细胞有,主要成分为多糖

生物膜系统 无生物膜系统 有生物膜系统

细胞质 有核糖体,无其他细胞器 有核糖体和其他细胞器

DNA存在形式 拟核中:大型环状、裸露 质粒中:小型环状、裸露 细胞核中:和蛋白质形成染色体

细胞质中:在线粒体、叶绿体中裸露存在

增殖方式 二分裂 无丝分裂、有丝分裂、减数分裂

可遗传变异方式 基因突变 基因突变、基因重组、染色体变异

【详解】A、蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含由DNA 与蛋白质结合形成的染色质,A错误;B、蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含叶绿体,B错误;

C、蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含线粒体,C错误;

D、蓝细菌和绿藻合成蛋白质的场所均为核糖体,D正确。

故选D。

15. 下列关于人体内环境的叙述,错误的是( )

A. 抗原与抗体的特异性结合可发生在内环境中

B. 内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质等

C. 组织液渗入淋巴是为了减少渗回血浆对血管壁造成的压力

D. 内环境稳态是指内环境理化性质的相对稳定

【答案】D

【解析】

【分析】人体的细胞外液,包括血浆,组织液和淋巴,构成体内细胞赖以生存的液体环境,称为内环境,组织液大部分渗回血浆,少量渗入淋巴通过淋巴循环回到血浆。

【详解】A、抗体主要分布在血浆和组织液中,因此抗原与抗体的特异性结合发生在内环境中,A正确;

B、内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质等,B正确;

C、组织液渗入淋巴是为了减少渗回血浆对血管壁造成的压力,调节组织液和血浆的体液平衡,还可回收组织液中的蛋白质,C正确;

D、内环境的稳态是指内环境的各种理化性质和化学成分保持相对的稳定,D错误。

故选D。

二、非选题:本大题共4题,除特殊说明,每空2分,共55分。

16. 下图表示某高等动物卵原细胞中的染色体和染色体上的基因。请根据图回答下列问题:

(1)同源染色体是_______。

(2)非同源染色体是_______。

(3)遵循分离定律的染色体是_______。

(4)按自由组合定律的染色体是_______。

(5)不能进入同一配子的基因是_______。

(6)此图除了表示卵原细胞外,还可以表示_______。

【答案】(1)1与2,3与4

(2)1与3或4,2与4或3

(3)1与2,3与4 (4)1与3或4,2与4或3

(5)A与a,B与b (6)体细胞

【解析】

【分析】基因分离定律的实质:等位基因随同源染色体的分开而分离;时间:减数第一次分裂后期。

小问1详解】

图中1和2,3和4是同源染色体,形态大小相同,一条来自父方,一条来自母方。

【小问2详解】

1与3或4,2与4或3形态大小不同,属于非同源染色体

【小问3详解】

分离定律发生在减数第一次分裂后期,同源染色体分开,所以1与2,3与4遵循分离定律。

【小问4详解】

自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,非同源染色体自由组合,因此1与3或4,2与4或3遵循自由组合定律。

【小问5详解】

由于同源染色体分离,等位基因分离,不能进入同一配子,因此A与a,B与b不能进入同一配子。

【小问6详解】

体细胞是由受精卵分裂、分化形成,所以含有同源染色体,该细胞也可以表示体细胞。

17. 下图为一家族的遗传病系谱图(设该病受一对等位基因A、a控制),请据图回答:

1. 该病属于____________性遗传病,致病基因位于______________染色体上。

2. Ⅱ5的基因型是____________。

3. Ⅲ9的可能基因型为____________。

4. Ⅲ9如果与有该病的男性结婚,则生出病孩的几率为_____________。

【答案】 ①. 隐 ②. 常 ③. Aa ④. AA或Aa ⑤. 1/3

【解析】

【分析】试题分析:分析系谱图,Ⅱ5和Ⅱ6均正常,但他们有一个患病的女儿(Ⅲ10),即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,因此该病为常染色体隐性遗传病,且Ⅲ10基因型为aa,则Ⅱ5和Ⅱ6基因型均为Aa,Ⅲ9的基因型为为AA或者Aa。

【17题详解】

根据以上分析已知,该病为常染色体隐性遗传病。

【18题详解】

根据以上分析已知,Ⅱ5的基因型为Aa。

【19题详解】

由于Ⅱ5和Ⅱ6基因型均为Aa,则Ⅲ9的基因型为为AA或者Aa。

【20题详解】

Ⅲ9的基因型为为1/3AA或者2/3Aa,与有该病的男性aa结婚,后代发病的概率=2/3×1/2=1/3。

【点睛】解答本题的关键是根据亲本与子代的表现型关系,确定该病的遗传方式,进而确定相关个体的基因型并进行概率计算。

18. 请分析下列两个实验:

①用适当浓度的的生长素溶液(不会引起遗传物质改变)处理未受粉的番茄花蕾,子房发育成无子番茄。

②用四倍体西瓜与二倍体西瓜杂交,获得三倍体西瓜植株,其雌蕊授以二倍体西瓜的花粉,子房发育成无子西瓜。试问:

(1)番茄的无子性状能否遗传?______。

(2)普通小麦为六倍体,染色体是42条、现有一高杆抗锈病(DdTt)的小麦品系,若以此培养矮杆抗锈病小麦品种(ddTT),可以有以下几种方法

①方法c属于______育种,依据的遗传学原理是______。方法c获取的F1小麦植株基因型有9种,符合育种要求的占______。

②方法b属于_____育种,依据的遗传学原理是______。F2中矮杆抗锈病小麦所占比例是______。方法b和c比较,b的突出特点是______。

【答案】(1)否 (2) ①. 杂交 ②. 基因重组 ③. 1/16 ④. 单倍体 ⑤. 染色体(数目)变异 ⑥. 1/4 ⑦. 明显缩短育种年限

【解析】

【分析】无籽番茄是利用生长素促进子房发育成果实的原理培育出来的,这种变异是不可以遗传的.无子西瓜是多倍体育种的结果,它是利用三倍体减数分裂时联会紊乱产生不了正常的生殖细胞,从而不能形成正常种子的原理制成的.三倍体无子西瓜属于染色体变异,理论上是可以遗传的变异。

【小问1详解】

无子番茄是生长素促进果实发育的例子,生长素并没有改变番茄的遗传物质,只是在番茄没有受精的情况下,使子房发育为果实。所以番茄的无子性状是不能遗传的。

【小问2详解】

①方法c属于杂交育种,依据的遗传学原理是基因重组。方法c获取的F1小麦植株基因型有9种,符合育种要求(ddTT)的占1/16;

②方法b属于单倍体育种,依据的遗传学原理是染色体变异,该过程中DdTt产生的配子DT:Dt:dT:dt=1:1:1:1,所以F2中矮秆抗锈病小麦所占比例是1/4;方法b和c比较,b的突出特点是获得的个体都是纯合体,所以其突出优点是明显缩短育种年限。

19. 根据下列材料回答有关生物进化和生物多样性的总是。

材料1:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料2:蛙是幼体生活在水中,成体可生活在水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

根据以上材料,请回答下列问题。

(1)现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是____________,材料1中的这种蛾已经发生了进化,原因是___________________。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种?请说明理由。________________________。

(3)在材料2中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的_________变小。

(4)下表为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 A种群(个) B种群(个)

XDXD 200 0

XDXd 50 160

XdXd 100 200

XDY 180 0

XdY 170 270

①D基因在A种群中的频率为__________。你认识造成B种群的基因型分布的最可能原因是______(合理即可)。

②就D基因而言,A种群的遗传多样性__________(填“大于”“等于”或“小于”)B种群的遗传多样性,并利用表中数据陈述判断依据:__________________________。

【答案】(1) ①. 种群 ②. 变化后的蛾与祖先蛾已产生生殖隔离,成为了一个新物种

(2)是,已经存在生殖隔离

(3)基因库 (4) ①. 60% ②. 含XD的雌配子不能存活 ③. 大于 ④. 因为A种群的基因型种类数多于B种群的基因型种类数(或A种群的基因型有5种,B种群的基因型只有3种

【解析】

【分析】根据题意分析可知,材料一中“变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力”和材料二中“这两个种群不能自然交配”都说明种群间产生了生殖隔离。

【小问1详解】

现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是种群;由“当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配时,产生的受精卵不具有生命力”可知,变化后的蛾与祖先蛾已产生生殖隔离,成为了一个新物种,所以蛾发生了进化。

【小问2详解】

材料2中“这两个种群不能自然交配”说明这两个种群之间产生了生殖隔离,形成了新物种。

【小问3详解】

种群基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,在材料2中,种群中个体数减少,这会导致该种群的基因库变小。

【小问4详解】

①D基因在A种群中基因频率=(200×2+50+180)/(200×2+50×2+100×2+180+170)=60%;由图可知,基因型为XDXD和XDY的个体不能存活,XDXd、XdXd和XdY的个体存活,对比可知个体如果含有XD的雌配子会致使个体无法存活。

②据图可知,就D基因而言,A种群的基因型为5种,B种群为3种,因此A种群的遗传多样性高于B种群。

生物试卷

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 下列哪项能稳定遗传( )

A. F1性状表现一致个体

B. 测交后代所有个体

C. 表现显性性状的个体

D. 表现隐性性状的个体

2. 下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是

A. 两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同

B. 某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的

C. O型血夫妇的子代都是O型血,说明该性状是由遗传因素决定的

D. 高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的

3. 下表表示分析豌豆的两对等位基因(独立遗传,Y对y显性,R对r为显性)遗传情况所得到的F2基因型。下列有关叙述错误的是( )

F1雄配子

1/4YR 1/4yR 1/4Yr 1/4yr

F1 雌 配 子 1/4YR ① ② YYRr YyRr

1/4yR ③ yyRR ④ yyRr

1/4Yr YYRr YyRr YYrr Yyrr

1/4yr YyRr yyRr Yyrr yyrr

A. 基因Y、y、R、r都属于核基因

B. ①②③④代表的基因型各不相同,但表型相同

C. 理论上,F2中基因Y决定的表型与基因Y决定的表型的比例是3:1

D. F2中出现表型不同于亲本的重组类型的比例是3/8或5/8

4. 下图为人体细胞正常分裂时有关物质或结构数量变化的相关曲线,下列分析错误的是( )

A. 若曲线表示减数第一次分裂中核DNA分子数目变化的部分曲线,则n可能为23

B. 若曲线表示有丝分裂中染色体数目变化的部分曲线,则n等于46

C. 若曲线表示减数分裂中每条染色体上DNA分子数目变化的部分曲线,则n等于1

D. 该曲线不能用来表示减数分裂过程中染色单体数目变化的部分曲线

5. 下列细胞处于同一雄性动物减数分裂过程中,其中属于次级精母细胞是( )

A. B. C. D.

6. 某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌实验,进行了如下实验:①用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌;③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌。一段时间后进行搅拌离心,检测到放射性存在的主要部位依次是( )

A 沉淀、上清液、沉淀和上清液 B. 上清液、沉淀、沉淀和上清液

C. 沉淀、上清液、沉淀 D. 上清液、上清液、沉淀和上清液

7. 下图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,下列相关叙述不正确的是( )

A. ①②③④⑤⑥过程均遵循碱基互补配对原则

B. 编码蛋白质的基因含遗传信息相同的两条单链

C. 生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中

D. 遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础

8. 下列现象体现了表观遗传的是( )

A. 都不患色盲的两个人所生的后代却可能患色盲

B. 同卵双生的两人长大后在性格、健康等方面却会有较大的差异

C. 同一父母生出来的多个子女在长相上各不相同

D. 父母均正常,后代因控制血红蛋白分子合成的基因结构改变而患上镰刀型细胞贫血症

9. “几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”体现了鸟类在繁殖过程中占区、筑巢等行为。鸟类繁衍过程中能遗传的基因突变最常发生在( )

A. 减数分裂Ⅱ B. 四分体时期

C. 减数分裂Ⅰ前的间期 D. 有丝分裂中期

10. 基因重组、基因突变和染色体变异三者的共同点是

A. 都属于可遗传变异

B. 产生的变异均对生物有利

C. 都能产生新的基因

D. 均可在光学显微镜下观察到

11. 在某基因型为AA的二倍体水稻根尖中,发现一个如图所示的细胞(图中I、II表示该细胞中部分染色体,其他染色体均正常)。以下分析合理的是( )

A. a基因产生的原因可能是其亲代产生配子时发生了基因突变

B. 该细胞产生的各项变异均可在光学显微镜下直接进行观察

C. 该细胞一定发生了染色体变异,一定没有发生基因自由组合

D. 该细胞的变异均为可遗传变异,都可通过有性生殖传给后代

12. 低温处理野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18条)正在有丝分裂的细胞,会导致其染色体加倍形成四倍体,问四倍体青蒿产生的花粉培育成的植株是( )倍体,和二倍体青蒿杂交后代的染色体数是( )条.

A. 二 18 B. 单 27 C. 二 27 D. 单 36

13. 下列不能体现“结构与功能相统一”的生命观念的是( )

A. 叶绿体内的类囊体堆叠增大了膜面积,有利于充分利用光能

B. 衰老细胞的细胞核变大,细胞膜通透性改变,物质运输效率高

C. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量,对许多物质的跨膜运输起决定作用

D. 肾小管上皮细胞有较多线粒体,有利于肾小管对葡萄糖的重吸收

14. 淡水水域污染后富营养化,导致蓝细菌和绿藻大量繁殖形成水华,影响水质和水生动物的生活。下列与蓝细菌和绿藻结构相关的说法,正确的是( )

A. 均含有由DNA 与蛋白质结合形成的染色质

B. 叶绿体中均含有叶绿素等光合色素

C. 生命活动所需能量均主要由线粒体提供

D. 合成蛋白质的场所均为核糖体

15. 下列关于人体内环境的叙述,错误的是( )

A. 抗原与抗体的特异性结合可发生在内环境中

B. 内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质等

C. 组织液渗入淋巴是为了减少渗回血浆对血管壁造成的压力

D. 内环境稳态是指内环境理化性质的相对稳定

二、非选题:本大题共4题,除特殊说明,每空2分,共55分。

16. 下图表示某高等动物卵原细胞中的染色体和染色体上的基因。请根据图回答下列问题:

(1)同源染色体是_______。

(2)非同源染色体是_______。

(3)遵循分离定律的染色体是_______。

(4)按自由组合定律染色体是_______。

(5)不能进入同一配子的基因是_______。

(6)此图除了表示卵原细胞外,还可以表示_______。

17. 下图为一家族的遗传病系谱图(设该病受一对等位基因A、a控制),请据图回答:

1. 该病属于____________性遗传病,致病基因位于______________染色体上。

2. Ⅱ5的基因型是____________。

3. Ⅲ9的可能基因型为____________。

4. Ⅲ9如果与有该病的男性结婚,则生出病孩的几率为_____________。

18. 请分析下列两个实验:

①用适当浓度的的生长素溶液(不会引起遗传物质改变)处理未受粉的番茄花蕾,子房发育成无子番茄。

②用四倍体西瓜与二倍体西瓜杂交,获得三倍体西瓜植株,其雌蕊授以二倍体西瓜的花粉,子房发育成无子西瓜。试问:

(1)番茄的无子性状能否遗传?______。

(2)普通小麦为六倍体,染色体是42条、现有一高杆抗锈病(DdTt)的小麦品系,若以此培养矮杆抗锈病小麦品种(ddTT),可以有以下几种方法

①方法c属于______育种,依据的遗传学原理是______。方法c获取的F1小麦植株基因型有9种,符合育种要求的占______。

②方法b属于_____育种,依据的遗传学原理是______。F2中矮杆抗锈病小麦所占比例是______。方法b和c比较,b的突出特点是______。

19. 根据下列材料回答有关生物进化和生物多样性的总是。

材料1:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料2:蛙是幼体生活在水中,成体可生活在水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

根据以上材料,请回答下列问题。

(1)现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是____________,材料1中的这种蛾已经发生了进化,原因是___________________。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种?请说明理由。________________________。

(3)在材料2中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的_________变小。

(4)下表为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 A种群(个) B种群(个)

XDXD 200 0

XDXd 50 160

XdXd 100 200

XDY 180 0

XdY 170 270

①D基因在A种群中的频率为__________。你认识造成B种群的基因型分布的最可能原因是______(合理即可)。

②就D基因而言,A种群的遗传多样性__________(填“大于”“等于”或“小于”)B种群的遗传多样性,并利用表中数据陈述判断依据:__________________________。

雷州市重点中学2023-2024学年高二上学期开学考试

生物试卷 答案解析

一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1. 下列哪项能稳定遗传( )

A. F1性状表现一致的个体

B. 测交后代所有个体

C. 表现显性性状的个体

D. 表现隐性性状的个体

【答案】D

【解析】

【详解】A、F1性状表现一致的个体可能有杂合体,不能稳定遗传,A错误;

B、一对相对性状的个体测交后代杂合子:纯合子=1:1,其中杂合子不能稳定遗传,B错误;

C、表现显性性状的个体可能是杂合子,也可能是纯合子,纯合子能稳定遗传,杂合子不能稳定遗传,C错误;

D、表现隐性性状的个体是隐性纯合子,自交后代不会发生性状分离,能稳定遗传,D正确。

故选D。

2. 下列有关基因型、性状和环境的叙述,错误的是

A. 两个个体的身高不相同,二者的基因型可能相同,也可能不相同

B. 某植物的绿色幼苗在黑暗中变成黄色,这种变化是由环境造成的

C. O型血夫妇的子代都是O型血,说明该性状是由遗传因素决定的

D. 高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,说明该相对性状是由环境决定的

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】基因型完全相同的两个人,可能会由于营养等环境因素的差异导致身高不同,反之,基因型不同的两个人,也可能因为环境因素导致身高相同,A正确;

在缺光的环境中,绿色幼苗由于叶绿素合成受影响而变黄,B正确;

O型血夫妇的基因型均为ii,两者均为纯合子,所以后代基因型仍然为ii,表现为O型血,这是由遗传因素决定的,C正确;

高茎豌豆的子代出现高茎和矮茎,是由于亲代是杂合子,子代出现了性状分离,是由遗传因素决定的,D错误。

【点睛】结合“基因型+环境=性状”对各个选项进行分析时,注意各项描述个体间的异同是基因型决定的,还是环境变化引起的。

3. 下表表示分析豌豆的两对等位基因(独立遗传,Y对y显性,R对r为显性)遗传情况所得到的F2基因型。下列有关叙述错误的是( )

F1雄配子

1/4YR 1/4yR 1/4Yr 1/4yr

F1 雌 配 子 1/4YR ① ② YYRr YyRr

1/4yR ③ yyRR ④ yyRr

1/4Yr YYRr YyRr YYrr Yyrr

1/4yr YyRr yyRr Yyrr yyrr

A. 基因Y、y、R、r都属于核基因

B. ①②③④代表的基因型各不相同,但表型相同

C. 理论上,F2中基因Y决定的表型与基因Y决定的表型的比例是3:1

D. F2中出现表型不同于亲本的重组类型的比例是3/8或5/8

【答案】B

【解析】

【分析】生物体的体细胞中,控制同一种性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

【详解】A、Yy和Rr遵循基因分离定律和自由组合定律,因此都属于核基因,A正确;

B、①基因型是YYRR,②是YyRR,③是YyRR、④是YyRr,②和③的基因型相同,B错误;

C、由于F1的基因型是Yy,所以F2中基因Y决定的表型与基因y决定的表型的比例是3:1,C正确;

D、假如亲本是YYrr×rrRR,则重组类型为:Y_R_(1/16YYRR、2/16YyRR、2/16YYRr、4/16YyRr)+1/16yyrr,占总数的5/8;如果亲本是YYRR和yyRR,则F2中重组类型是Y_rr(3/16)和yyR_(3/16),所以F2中出现表现型不同于亲本的重组类型的概率是3/8或5/8,D正确。

故选B。

4. 下图为人体细胞正常分裂时有关物质或结构数量变化的相关曲线,下列分析错误的是( )

A. 若曲线表示减数第一次分裂中核DNA分子数目变化的部分曲线,则n可能为23

B. 若曲线表示有丝分裂中染色体数目变化的部分曲线,则n等于46

C. 若曲线表示减数分裂中每条染色体上DNA分子数目变化部分曲线,则n等于1

D. 该曲线不能用来表示减数分裂过程中染色单体数目变化的部分曲线

【答案】A

【解析】

【分析】减数分裂过程中,各物质的变化规律:

(1)染色体变化:染色体数是2N,减数第一次分裂结束减半(2N→N),减数第二次分裂过程中的变化N→2N→N;

(2)DNA变化:间期加倍(2N→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂再减半(2N→N);

(3)染色单体变化:间期出现(0→4N),减数第一次分裂结束减半(4N→2N),减数第二次分裂后期消失(2N→0),存在时数目同DNA;

(4)核膜和核仁:前期消失,末期重建;

(5)中心体:间期复制后加倍,前期分离,末期细胞质分裂后恢复体细胞水平。

【详解】A、减数第一次分裂中,核DNA是体细胞的两倍,即92,因此n等于46,A错误;

B、若曲线表示有丝分裂中染色体数目变化的部分曲线,则n等于46,即染色体在末期结束时减半,数目恢复46条,B正确;

C、若曲线表示减数分裂中每条染色体上DNA分子数目变化的部分曲线,在减二后期着丝点分裂时,染色体上的DNA数由2变为1,因此n等于1,C正确;

D、减数分裂过程中,性原细胞发生DNA的复制后,染色单体的数目为92,为4n,在减数第一次分裂结束,次级性母细胞的染色单体数目为46,为2n,减数第二次分裂后期由于着丝粒分开,染色单体数目为0,因此不能用来表示减数分裂过程中染色单体数目变化的部分曲线,D正确。

故选A。

5. 下列细胞处于同一雄性动物减数分裂过程中,其中属于次级精母细胞的是( )

A. B. C. D.

【答案】D

【解析】

【分析】减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。

【详解】A、图中细胞同源染色体规则地排列在赤道板两侧,处于减数第一次分裂中期,属于初级精母细胞,A错误;

B、图中细胞含有同源染色体,染色体没有完成复制且散乱分布,属于精原细胞,B错误;

C、图中细胞不含同源染色体,没有染色单体,处于减数第二次分裂末期,属于精细胞,C错误;

D、图中细胞不含同源染色体,含有染色单体,染色体散乱分布,处于减数第二次分裂前期,属于次级精母细胞,D正确。

故选D。

6. 某研究人员模拟赫尔希和蔡斯关于噬菌体侵染细菌实验,进行了如下实验:①用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌;②用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌;③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌。一段时间后进行搅拌离心,检测到放射性存在的主要部位依次是( )

A. 沉淀、上清液、沉淀和上清液 B. 上清液、沉淀、沉淀和上清液

C. 沉淀、上清液、沉淀 D. 上清液、上清液、沉淀和上清液

【答案】B

【解析】

【分析】T2噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。噬菌体侵染细菌时,DNA进入细菌,蛋白质外壳留在外面。离心的目的是将噬菌体的蛋白质外壳和含有噬菌体DNA的细菌分开,因此上清液是亲代噬菌体的蛋白质外壳,沉淀物是含子代噬菌体的细菌。

【详解】①用35S标记的噬菌体侵染未标记的细菌,而带有35S标记的噬菌体外壳会出现在上清液中,而沉淀物中是未标记的子代噬菌体,即放射性主要存在于上清液中;

②用未标记的噬菌体侵染32P标记的细菌,该过程中噬菌体DNA会进入到细菌体内,完成离心过程中,带有放射性标记的细菌会出现在沉淀物中,而上清液中主要是未标记的噬菌体蛋白质外壳,即该实验结果表现为放射性出现在沉淀物中;

③用15N标记的噬菌体侵染未标记的细菌,由于噬菌体的DNA和蛋白质中均含有氮元素,因此15N在噬菌体的DNA和蛋白质中都含有,离心结束后带有放射性的噬菌体蛋白质外壳会出现在上清液中,而带有放射性的噬菌体DNA会出现在沉淀物中,即实验结束后上清液和沉淀物中都会出现放射性,即B正确。

故选B。

7. 下图表示生物体内遗传信息的传递和表达过程,下列相关叙述不正确的是( )

A. ①②③④⑤⑥过程均遵循碱基互补配对原则

B. 编码蛋白质的基因含遗传信息相同的两条单链

C. 生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中

D. 遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础

【答案】B

【解析】

【分析】分析题图:图示为生物体内遗传信息的传递和表达过程,其中①是DNA的复制过程;②是转录过程;③是翻译过程;④是逆转录过程,需要逆转录酶;⑤是RNA的自我复制过程;⑥是翻译过程。

【详解】A、图中是中心法则的过程,都遵循碱基互补配对的原则,A正确;

B、编码蛋白质的基因的两条单链遵循碱基互补配对的原则,含有遗传信息不同,B错误;

C、所有的细胞和部分病毒遗传物质是DNA,只有部分病毒的遗传物质是RNA,所以生物的遗传信息储存在DNA或RNA的核苷酸序列中 ,C正确;

D、蛋白质是生命活动的主要承担者,所以遗传信息传递到蛋白质是表现型实现的基础 ,D正确。

故选B。

8. 下列现象体现了表观遗传是( )

A. 都不患色盲的两个人所生的后代却可能患色盲

B. 同卵双生的两人长大后在性格、健康等方面却会有较大的差异

C. 同一父母生出来的多个子女在长相上各不相同

D. 父母均正常,后代因控制血红蛋白分子合成的基因结构改变而患上镰刀型细胞贫血症

【答案】B

【解析】

【分析】表观遗传学的主要特点:

1、可遗传的,即这类改变通过有丝分裂或减数分裂,能在细胞或个体世代间遗传。

2、可逆性的基因表达调节,也有较少的学者描述为基因活性或功能。

3、没有DNA序列的改变或不能用DNA序列变化来解释。

【详解】A、母亲携带了色盲基因,其在有性生殖过程中将色盲基因传递给后代,使后代患色盲,这属于遗传信息的正常传递过程,没有体现表观遗传,A错误;

B、一般情况下,同卵双生的两人的遗传信息是完全一样的,在同样的环境中长大后,他们在性格、健康等方面却会有较大的差异,即遗传信息一样,表型不一样,符合表观遗传的定义,B正确;

C、同一对父母生出来的多个子女的遗传信息不完全相同,可能由于基因重组导致他们在长相上各不相同,不符合表观遗传的定义,C错误;

D、患上镰状细胞贫血的后代遗传信息发生了改变,由此导致的性状改变不属于表观遗传,D错误。

故选B。

9. “几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”体现了鸟类在繁殖过程中占区、筑巢等行为。鸟类繁衍过程中能遗传的基因突变最常发生在( )

A 减数分裂Ⅱ B. 四分体时期

C. 减数分裂Ⅰ前的间期 D. 有丝分裂中期

【答案】C

【解析】

【分析】基因突变可以发生在发育的任何时期,通常发生在DNA复制时期,即细胞分裂间期,包括有丝分裂间期和减数第一次分裂前的间期。

【详解】基因突变最常发生在DNA复制时期,即细胞分裂间期,包括减数第一次分裂前的间期和有丝分裂前的间期,C正确,ABD错误。

故选C。

10. 基因重组、基因突变和染色体变异三者的共同点是

A. 都属于可遗传的变异

B. 产生的变异均对生物有利

C. 都能产生新的基因

D. 均可在光学显微镜下观察到

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】A、基因重组、基因突变和染色体变异都属于可遗传变异,A正确;

B、变异是多害少利,B错误;

C、只有基因突变能产生新的基因,C错误;

D、只有染色体变异能在光学显微镜下观察到,D错误。

故选A。

【点睛】

11. 在某基因型为AA的二倍体水稻根尖中,发现一个如图所示的细胞(图中I、II表示该细胞中部分染色体,其他染色体均正常)。以下分析合理的是( )

A. a基因产生的原因可能是其亲代产生配子时发生了基因突变

B. 该细胞产生的各项变异均可在光学显微镜下直接进行观察

C. 该细胞一定发生了染色体变异,一定没有发生基因自由组合

D. 该细胞的变异均为可遗传变异,都可通过有性生殖传给后代

【答案】C

【解析】

【分析】生物的变异类型有基因突变、基因重组、染色体结构和数量的变异,基因突变和基因重组不能从显微镜下观察到,染色体结构和数量变异可以观察,根尖细胞进行有丝分裂,不会产生生殖细胞。

【详解】A、植物的根尖分生区细胞不能进行减数分裂,只能进行有丝分裂,所以a基因的出现是有丝分裂过程中发生了基因突变,A错误;

B、基因突变不能在光学显微镜下直接进行观察,B错误;

C、由受精卵发育而来,体细胞中含有两个染色体组的生物是二倍体,而Ⅱ号染色体细胞中有三条,说明发生了染色体数目变异;同时基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,而根尖细胞中只能发生有丝分裂,不能发生减数分裂,所以一定没有发生非等位基因自由组合,C正确;

D、可遗传变异的来源有基因突变、基因重组和染色体变异,但体细胞发生的突变不能通过有性生殖传给后代,D错误。

故选C。

12. 低温处理野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18条)正在有丝分裂的细胞,会导致其染色体加倍形成四倍体,问四倍体青蒿产生的花粉培育成的植株是( )倍体,和二倍体青蒿杂交后代的染色体数是( )条.

A. 二 18 B. 单 27 C. 二 27 D. 单 36

【答案】B

【解析】

【分析】1.染色体组:细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但是携带着控制一种生物生长发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体,叫做一个染色体组;每个染色体组含有控制该生物性状的全套基因;

2.由配子直接发育成的个体,体细胞中不管有几个染色体组,都叫单倍体;由受精卵发育成的个体,体细胞中有几个染色体组就叫几倍体。

【详解】由花粉发育来的植物为单倍体,所以四倍体青蒿产生的花粉培养成的植株是单倍体。二倍体青蒿的体细胞中含有2个染色体组、染色体数为18条(每个染色体组含有9条染色体),其配子中含有1个染色体组、染色体数为18÷2=9条;四倍体青蒿的体细胞中含有4个染色体组、染色体数为9×4=36条,其配子中含有2个染色体组、染色体数为9×2=18条;四倍体和二倍体青蒿杂交,其受精卵中的染色体组数为2+1=3个、染色体数为9+18=27条,由此发育成的后代体细胞中的染色体数=受精卵中染色体数=27条,B正确,ACD错误。

故选B。

13. 下列不能体现“结构与功能相统一”的生命观念的是( )

A. 叶绿体内的类囊体堆叠增大了膜面积,有利于充分利用光能

B. 衰老细胞的细胞核变大,细胞膜通透性改变,物质运输效率高

C. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量,对许多物质的跨膜运输起决定作用

D. 肾小管上皮细胞有较多线粒体,有利于肾小管对葡萄糖的重吸收

【答案】B

【解析】

【分析】1、细胞衰老的特征:(1)水少:细胞内水分减少,结果使细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢速率减慢;(2)酶低:细胞内多种酶的活性降低;(3)色累:细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐累积,它们会妨碍细胞内物质的交流和传递,影响细胞正常的生理功能;(4)核大:细胞内呼吸速度减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;(5)透变:细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低。

2、转运蛋白的种类数量及其空间结构的变化是细胞膜具有选择透过性的结构基础。

【详解】A、叶绿体中的色素分布在叶绿体内的类囊体薄膜上;叶绿体内的类囊体堆叠增大了膜面积,有利于充分利用光能,A正确;

B、衰老细胞的细胞膜通透性改变,物质运输功能降低,B错误;

C、蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜上转运蛋白的种类和数量,对许多物质的跨膜运输起决定作用,C正确;

D、线粒体是细胞的动力车间,肾小管对葡萄糖的重吸收方式为主动运输,该过程需要消耗能量,故肾小管上皮细胞有较多线粒体,有利于肾小管对葡萄糖的重吸收,D正确。

故选B。

14. 淡水水域污染后富营养化,导致蓝细菌和绿藻大量繁殖形成水华,影响水质和水生动物的生活。下列与蓝细菌和绿藻结构相关的说法,正确的是( )

A. 均含有由DNA 与蛋白质结合形成的染色质

B. 叶绿体中均含有叶绿素等光合色素

C. 生命活动所需能量均主要由线粒体提供

D. 合成蛋白质的场所均为核糖体

【答案】D

【解析】

【分析】真核细胞和原核细胞的比较:

比较项目 原核细胞 真核细胞

大小 较小 较大

主要区别 无以核膜为界限的细胞核,有拟核 有以核膜为界限的细胞核

细胞壁 有,主要成分是糖类和蛋白质 植物细胞有,主要成分是纤维素和果胶;动物细胞无;真菌细胞有,主要成分为多糖

生物膜系统 无生物膜系统 有生物膜系统

细胞质 有核糖体,无其他细胞器 有核糖体和其他细胞器

DNA存在形式 拟核中:大型环状、裸露 质粒中:小型环状、裸露 细胞核中:和蛋白质形成染色体

细胞质中:在线粒体、叶绿体中裸露存在

增殖方式 二分裂 无丝分裂、有丝分裂、减数分裂

可遗传变异方式 基因突变 基因突变、基因重组、染色体变异

【详解】A、蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含由DNA 与蛋白质结合形成的染色质,A错误;B、蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含叶绿体,B错误;

C、蓝细菌属于原核生物,其细胞中不含线粒体,C错误;

D、蓝细菌和绿藻合成蛋白质的场所均为核糖体,D正确。

故选D。

15. 下列关于人体内环境的叙述,错误的是( )

A. 抗原与抗体的特异性结合可发生在内环境中

B. 内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质等

C. 组织液渗入淋巴是为了减少渗回血浆对血管壁造成的压力

D. 内环境稳态是指内环境理化性质的相对稳定

【答案】D

【解析】

【分析】人体的细胞外液,包括血浆,组织液和淋巴,构成体内细胞赖以生存的液体环境,称为内环境,组织液大部分渗回血浆,少量渗入淋巴通过淋巴循环回到血浆。

【详解】A、抗体主要分布在血浆和组织液中,因此抗原与抗体的特异性结合发生在内环境中,A正确;

B、内环境成分中含有CO2、尿素、神经递质等,B正确;

C、组织液渗入淋巴是为了减少渗回血浆对血管壁造成的压力,调节组织液和血浆的体液平衡,还可回收组织液中的蛋白质,C正确;

D、内环境的稳态是指内环境的各种理化性质和化学成分保持相对的稳定,D错误。

故选D。

二、非选题:本大题共4题,除特殊说明,每空2分,共55分。

16. 下图表示某高等动物卵原细胞中的染色体和染色体上的基因。请根据图回答下列问题:

(1)同源染色体是_______。

(2)非同源染色体是_______。

(3)遵循分离定律的染色体是_______。

(4)按自由组合定律的染色体是_______。

(5)不能进入同一配子的基因是_______。

(6)此图除了表示卵原细胞外,还可以表示_______。

【答案】(1)1与2,3与4

(2)1与3或4,2与4或3

(3)1与2,3与4 (4)1与3或4,2与4或3

(5)A与a,B与b (6)体细胞

【解析】

【分析】基因分离定律的实质:等位基因随同源染色体的分开而分离;时间:减数第一次分裂后期。

小问1详解】

图中1和2,3和4是同源染色体,形态大小相同,一条来自父方,一条来自母方。

【小问2详解】

1与3或4,2与4或3形态大小不同,属于非同源染色体

【小问3详解】

分离定律发生在减数第一次分裂后期,同源染色体分开,所以1与2,3与4遵循分离定律。

【小问4详解】

自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,非同源染色体自由组合,因此1与3或4,2与4或3遵循自由组合定律。

【小问5详解】

由于同源染色体分离,等位基因分离,不能进入同一配子,因此A与a,B与b不能进入同一配子。

【小问6详解】

体细胞是由受精卵分裂、分化形成,所以含有同源染色体,该细胞也可以表示体细胞。

17. 下图为一家族的遗传病系谱图(设该病受一对等位基因A、a控制),请据图回答:

1. 该病属于____________性遗传病,致病基因位于______________染色体上。

2. Ⅱ5的基因型是____________。

3. Ⅲ9的可能基因型为____________。

4. Ⅲ9如果与有该病的男性结婚,则生出病孩的几率为_____________。

【答案】 ①. 隐 ②. 常 ③. Aa ④. AA或Aa ⑤. 1/3

【解析】

【分析】试题分析:分析系谱图,Ⅱ5和Ⅱ6均正常,但他们有一个患病的女儿(Ⅲ10),即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,因此该病为常染色体隐性遗传病,且Ⅲ10基因型为aa,则Ⅱ5和Ⅱ6基因型均为Aa,Ⅲ9的基因型为为AA或者Aa。

【17题详解】

根据以上分析已知,该病为常染色体隐性遗传病。

【18题详解】

根据以上分析已知,Ⅱ5的基因型为Aa。

【19题详解】

由于Ⅱ5和Ⅱ6基因型均为Aa,则Ⅲ9的基因型为为AA或者Aa。

【20题详解】

Ⅲ9的基因型为为1/3AA或者2/3Aa,与有该病的男性aa结婚,后代发病的概率=2/3×1/2=1/3。

【点睛】解答本题的关键是根据亲本与子代的表现型关系,确定该病的遗传方式,进而确定相关个体的基因型并进行概率计算。

18. 请分析下列两个实验:

①用适当浓度的的生长素溶液(不会引起遗传物质改变)处理未受粉的番茄花蕾,子房发育成无子番茄。

②用四倍体西瓜与二倍体西瓜杂交,获得三倍体西瓜植株,其雌蕊授以二倍体西瓜的花粉,子房发育成无子西瓜。试问:

(1)番茄的无子性状能否遗传?______。

(2)普通小麦为六倍体,染色体是42条、现有一高杆抗锈病(DdTt)的小麦品系,若以此培养矮杆抗锈病小麦品种(ddTT),可以有以下几种方法

①方法c属于______育种,依据的遗传学原理是______。方法c获取的F1小麦植株基因型有9种,符合育种要求的占______。

②方法b属于_____育种,依据的遗传学原理是______。F2中矮杆抗锈病小麦所占比例是______。方法b和c比较,b的突出特点是______。

【答案】(1)否 (2) ①. 杂交 ②. 基因重组 ③. 1/16 ④. 单倍体 ⑤. 染色体(数目)变异 ⑥. 1/4 ⑦. 明显缩短育种年限

【解析】

【分析】无籽番茄是利用生长素促进子房发育成果实的原理培育出来的,这种变异是不可以遗传的.无子西瓜是多倍体育种的结果,它是利用三倍体减数分裂时联会紊乱产生不了正常的生殖细胞,从而不能形成正常种子的原理制成的.三倍体无子西瓜属于染色体变异,理论上是可以遗传的变异。

【小问1详解】

无子番茄是生长素促进果实发育的例子,生长素并没有改变番茄的遗传物质,只是在番茄没有受精的情况下,使子房发育为果实。所以番茄的无子性状是不能遗传的。

【小问2详解】

①方法c属于杂交育种,依据的遗传学原理是基因重组。方法c获取的F1小麦植株基因型有9种,符合育种要求(ddTT)的占1/16;

②方法b属于单倍体育种,依据的遗传学原理是染色体变异,该过程中DdTt产生的配子DT:Dt:dT:dt=1:1:1:1,所以F2中矮秆抗锈病小麦所占比例是1/4;方法b和c比较,b的突出特点是获得的个体都是纯合体,所以其突出优点是明显缩短育种年限。

19. 根据下列材料回答有关生物进化和生物多样性的总是。

材料1:某种蛾易被蝙蝠捕食,千百万年之后,此种蛾中的一部分当感受到蝙蝠的超声波时,便会运用复杂的飞行模式,逃脱危险,其身体也发生了一些其他改变。当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力。

材料2:蛙是幼体生活在水中,成体可生活在水中或陆地的动物。由于剧烈的地质变化,使某种蛙生活的水体分开,蛙被隔离为两个种群。千百万年之后,这两个种群不能自然交配。

根据以上材料,请回答下列问题。

(1)现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是____________,材料1中的这种蛾已经发生了进化,原因是___________________。

(2)材料2中的这两个种群是否已经进化为两个不同的物种?请说明理由。________________________。

(3)在材料2中,若发生剧烈地质变化后,其中一个蛙种群生活的水体逐渐干涸,种群中个体数减少,导致该种群的_________变小。

(4)下表为某基因在种群A和B中的基因型及其个体数。

基因型 A种群(个) B种群(个)

XDXD 200 0

XDXd 50 160

XdXd 100 200

XDY 180 0

XdY 170 270

①D基因在A种群中的频率为__________。你认识造成B种群的基因型分布的最可能原因是______(合理即可)。

②就D基因而言,A种群的遗传多样性__________(填“大于”“等于”或“小于”)B种群的遗传多样性,并利用表中数据陈述判断依据:__________________________。

【答案】(1) ①. 种群 ②. 变化后的蛾与祖先蛾已产生生殖隔离,成为了一个新物种

(2)是,已经存在生殖隔离

(3)基因库 (4) ①. 60% ②. 含XD的雌配子不能存活 ③. 大于 ④. 因为A种群的基因型种类数多于B种群的基因型种类数(或A种群的基因型有5种,B种群的基因型只有3种

【解析】

【分析】根据题意分析可知,材料一中“变化后的蛾与祖先蛾交配后,产出的受精卵不具有生命力”和材料二中“这两个种群不能自然交配”都说明种群间产生了生殖隔离。

【小问1详解】

现代生物进化理论认为:生物进化的基本单位是种群;由“当人工使变化后的蛾与祖先蛾交配时,产生的受精卵不具有生命力”可知,变化后的蛾与祖先蛾已产生生殖隔离,成为了一个新物种,所以蛾发生了进化。

【小问2详解】

材料2中“这两个种群不能自然交配”说明这两个种群之间产生了生殖隔离,形成了新物种。

【小问3详解】

种群基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,在材料2中,种群中个体数减少,这会导致该种群的基因库变小。

【小问4详解】

①D基因在A种群中基因频率=(200×2+50+180)/(200×2+50×2+100×2+180+170)=60%;由图可知,基因型为XDXD和XDY的个体不能存活,XDXd、XdXd和XdY的个体存活,对比可知个体如果含有XD的雌配子会致使个体无法存活。

②据图可知,就D基因而言,A种群的基因型为5种,B种群为3种,因此A种群的遗传多样性高于B种群。

同课章节目录