【核心素养目标】第8讲 三国至隋唐的文化 课件(共23张PPT) 2024届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】第8讲 三国至隋唐的文化 课件(共23张PPT) 2024届高三统编版2019必修中外历史纲要上册一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 13.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 16:50:37 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

历史学习五大素养:

1、唯物史观 唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法,包含:社会存在决定社会意识、生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑、人民群众是历史的创造者、人生的真正价值在于对社会的贡献等。

2、时空观念:时空观念是指对事物与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念,以历史纪年、历史时序、年代尺、阶段特征、历史大事年表、历史地图等形式呈现。

3、史料实证 史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度和方法,以史料分类、史料辨析、史料运用、观点论证的形式进行呈现。

4、历史解释 历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法,以材料整理、对史料的解读、追溯起源、探讨因果、分析趋向、说明影响、判定地位等形式进行考查,培养叙述历史和形成历史认识的能力。

5、家国情怀 家国情怀是学习和探究历史应该具有的社会责任和人文情怀,包含:优秀传统文化、民族精神、民主法治、科学精神、世界意识、积极的人生态度和健全的人格、联系现实等。

第三单元 三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

2024年高考历史一轮复习

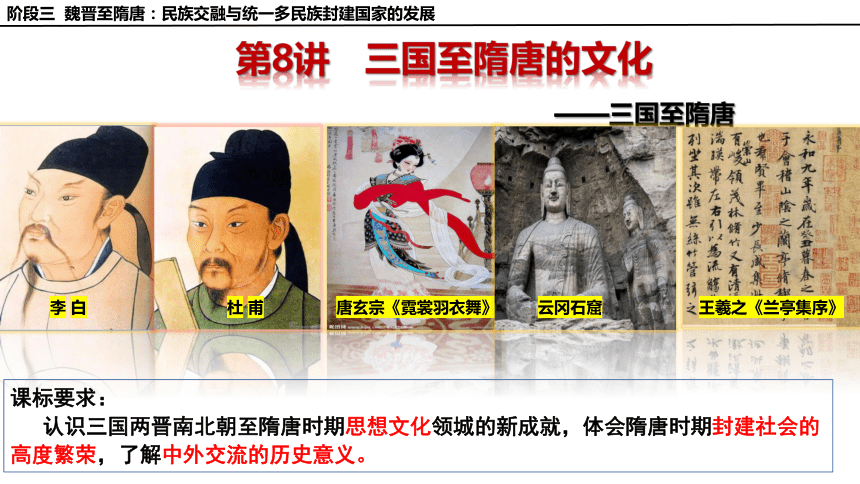

第8讲 三国至隋唐的文化

——三国至隋唐

阶段三 魏晋至隋唐:民族交融与统一多民族封建国家的发展

李 白

杜 甫

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

云冈石窟

王羲之《兰亭集序》

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领城的新成就,体会隋唐时期封建社会的高度繁荣,了解中外交流的历史意义。

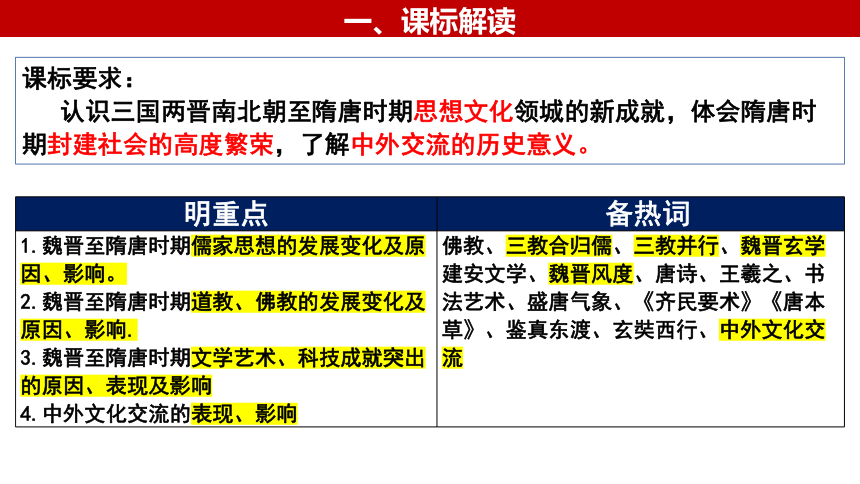

一、课标解读

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领城的新成就,体会隋唐时期封建社会的高度繁荣,了解中外交流的历史意义。

明重点 备热词

1.魏晋至隋唐时期儒家思想的发展变化及原因、影响。 2.魏晋至隋唐时期道教、佛教的发展变化及原因、影响. 3.魏晋至隋唐时期文学艺术、科技成就突出的原因、表现及影响 4.中外文化交流的表现、影响 佛教、三教合归儒、三教并行、魏晋玄学建安文学、魏晋风度、唐诗、王羲之、书法艺术、盛唐气象、《齐民要术》《唐本草》、鉴真东渡、玄奘西行、中外文化交流

三国两晋南北朝历史阶段特征(约公元189年——589年)

政治:政权更迭、门阀政治、局部统一、为隋唐制度奠基。

经济:江南开发、北方农耕破坏。士族庄园经济和寺院经济发展

社会:北民南迁、少数民族大迁徙、民族融合新高潮。

文化:三教并行、士人文化,科技发展、南北文化交融。

大分裂、大动荡、 大融合 上承秦汉, 下启隋唐,

材料:魏晋南北朝时代,是政治上最混乱,社会上最痛苦的时代,却是精神上极度自由、解放,最富于智慧、浓于热情的一个时代。

(一)佛道勃兴

道

道教是关于生命的宗教,希望人活着就能过上神仙般的日子

佛

佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和寄托

一、思想:

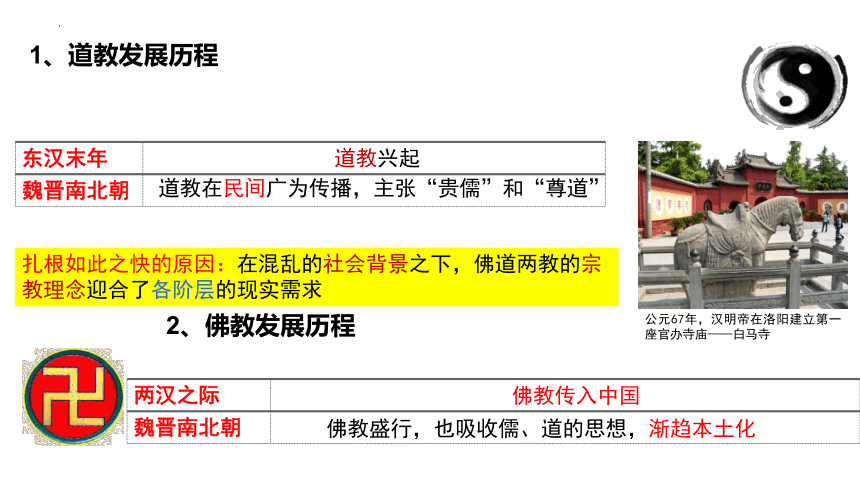

东汉末年

魏晋南北朝

道教兴起

道教在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

1、道教发展历程

扎根如此之快的原因:在混乱的社会背景之下,佛道两教的宗教理念迎合了各阶层的现实需求

两汉之际

魏晋南北朝

佛教传入中国

佛教盛行,也吸收儒、道的思想,渐趋本土化

2、佛教发展历程

公元67年,汉明帝在洛阳建立第一座官办寺庙——白马寺

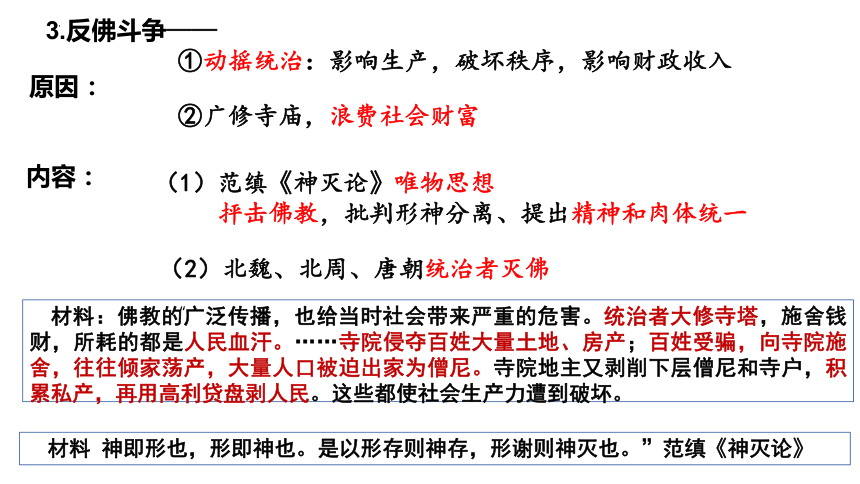

①动摇统治:影响生产,破坏秩序,影响财政收入

②广修寺庙,浪费社会财富

3.反佛斗争——

原因:

材料:佛教的广泛传播,也给当时社会带来严重的危害。统治者大修寺塔,施舍钱财,所耗的都是人民血汗。……寺院侵夺百姓大量土地、房产;百姓受骗,向寺院施舍,往往倾家荡产,大量人口被迫出家为僧尼。寺院地主又剥削下层僧尼和寺户,积累私产,再用高利贷盘剥人民。这些都使社会生产力遭到破坏。

“

内容:

(1)范缜《神灭论》唯物思想

抨击佛教,批判形神分离、提出精神和肉体统一

(2)北魏、北周、唐朝统治者灭佛

材料 神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”范缜《神灭论》

4、佛教传入对中国的影响

《选3 》 P8

(1)影响中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维

(2)中国传统的诗词、书法和绘画出现佛教内容,

吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达

(3)中国建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟

(4)消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响

——哲学与思维

——文学艺术

——建筑艺术

广修寺庙,耗费大量钱财,影响统治。

(二)儒学危机

自西汉武帝以来就居正统地位的儒学地位受到挑战

材料:儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化,以维系中华民族敬天法祖、忠孝仁爱的传统,但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间。 ——马克垚《世界文明史》

道教所关心的,是社稷荣衰、战争胜负、命运穷达、人生贫富、寿命长短、前途吉凶、祛病消灾等社会现实问题。

佛教与人们欲求脱离苦海的愿望产生共鸣,僧人们还吸取道家的道术,关心人们的现世利益……

儒学传统中,有一个最薄弱与最柔软的地方特别容易受到挑战:他们未能为自己的思想理论找到终极的立足点。 ——葛兆光《中国思想史》

③儒学理论本身缺陷

①国家分裂、社会动荡统治秩序破坏

②佛道发展冲击儒学

1、原因

(二)儒学危机

2、地位:

受到冲击,依然是统治地位

统治者引经注律,推动律令儒家化

隋朝 “三教合归儒”

唐朝 三教并行

复兴儒学

儒学家主张以儒学为主,调和并吸收佛道理论

唐朝统治者奉行三教并行政策,道教最受尊崇,佛教本土化,禅宗对后世影响最大

唐中后期韩愈率先提出复兴儒学,巩固儒学正统地位

发展特点:

①思想活跃、多元共生;

②儒学正统地位受到挑战;依然占据主导地位;

③三教互相吸收融合,推动自身发展:

(三)隋唐时期三教融合

(佛教本土化;道教受尊崇 ;儒家思想融合佛道,理学形成)

(四)魏晋玄学(儒、道结合,用老庄的思想解释儒家易经)

1.背景:

2.内容:

唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)

(1)庄园经济 (2)门阀政治

(3)社会动荡, (4)佛道传播 儒学动摇

(1)思想:“无” 是产生万物的根本;

(2)政治:主张无为

(3)社会风气崇尚“清谈”。

3.影响

(1)形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

(2)是对僵化了的经学的一次修正,推动儒学发展

(3)把儒道结合起来哲学尝试,推动中国思想领域的发展

开朗奔放,反映国力强盛文明开化

代表:李白、杜甫

平实浅近,反映弊端暴露矛盾激化

代表:白居易

凝重抑郁,反映日渐衰败民生疾苦

代表:杜甫、李商隐

刚健清新,反映新国初立,欣欣向荣

代表:初唐四杰

王勃《送杜少府之任蜀州》

陈子昂《登幽州台歌》

白居易

《琵琶行》

《长恨歌》

杜牧《江南春》

李商隐《无题》

(社会存在决定社会意识)(社会意识是社会存在的反映)

1.文学

魏晋南北朝 建安文学、东晋田园诗、南朝骈文、南北朝的民歌

唐朝 诗歌创作进入黄金时代,5万首诗,李白、杜甫

二、文艺与科技的发展

2、书法:

特点:

从实用转为审美、从自发走向自觉。

(1)东汉末年:书法成为一种艺术

(2)魏晋南北朝:隶书、草书、楷书和行书等各种书体齐备。

(3)东晋:王羲之“书圣”。

(4)唐朝:颜真卿、柳公权,怀素和张旭草书

甲骨文→ 金文→ 小篆(秦 → 隶书(汉→ 草书→ 楷书(魏晋)→ 行书

3.绘画、雕塑、乐舞

绘画 东晋:出现专职画家,顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》《洛神赋图》。

唐朝:题材广泛,风格多样;宗教画、人物画、山水、花鸟画。

吴道子,被尊为“画圣”,代表作《送子天王图》。

雕塑 山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟

乐舞 隋唐时期的乐舞具有壮阔欢腾的盛世特色。

吴道子《送子天王图》

云冈石窟

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

领域 成就

数学 南朝祖冲之圆周率

农学 北朝贾思勰《齐民要术》,中国现存最早的一部完整的农书:(黄河流域)

地理学 西晋裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

(1)魏晋南北朝时期——科技发展

4.科技发展

(2)隋唐时期——科技成熟

建筑 隋朝李春设计的赵州桥,是世界上现存最古老的石拱桥

雕版印刷术 唐朝雕版印刷《金刚经》是世界上现存最早的、有确切日期的雕版印刷品

火药 唐中期的书籍已经记载了火药配方,唐末火药开始用于战争

天文学 唐朝天文学家僧一行,测算出地球子午线长度

医学 孙思邈《千金方》,唐高宗时《唐本草》世界最早国家颁布药典

(3)特点:

领域广泛、

世界领先、

重实用轻理论、重经验轻实验、

主要服务农业

(4)隋唐时期文化繁荣的原因

材料2:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

材料3:“运漕商旅,往来不绝” “自是天下利于转输”

江南开发

京杭大运河

1.经济:生产力进步,农耕经济的发展与繁荣

材料4:诗至唐而盛,至晚唐而工。盖当时以此设科取士,士皆争竭其心思而为之。

——(宋)杨万里

2.政治:君主专制中央集权制度、选官制度发展

材料5:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

3.社会:相对安定社会环境,

材料6:唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

4.文化:统治者开明、兼容的文化政策;民族交融以及对外交流提供多元文化基因。

5、主观:人民群众创造

6、继承发扬了历代的传统文化,

三、中外文化交流

1、佛教传播及外传

佛教中传 玄奘西行天竺

佛教外传 鉴真东渡日本传授佛法

日本的空海学问僧来华

唐都长安成为当时的国际大都会

日本、新罗向唐朝派遣使节和留学生,

唐朝西亚商人在广州、泉州

空海

创立日本佛教真言宗

编纂日本第一部汉文辞典《篆隶万像名义》

2、其他文化交流

中国文化

火药

造纸术

印刷术

建筑

政治制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

炼丹术

十进位计数法

西传

东传

制度:日本仿照隋唐的均田制和租调制。

文字:日本文字,汉字在朝鲜广泛使用。

思想:儒学、佛教从中国传入日本朝鲜。

习俗:饮茶、围棋、服饰。

建筑:新罗都城平壤,日本寺院建筑,唐招提寺。

科技:造纸术、印刷术传入日本,茶叶种植。

3、对东亚影响

4、隋唐时期中外文化交流的特点

①交往范围广,且有连续性。

②交往领域全面,(政治、经济、文化、宗教等方面)

③交往渠道众多,主要以贸易和佛教为纽带

④成为周边国家经济文化交流的中心,形成中华文化圈。

220年

581年

589年

618年

魏晋南北朝时期

隋朝

907年

960年

五代十国

唐朝

三国两晋南北朝、隋唐时期的阶段特征

三国两晋南北朝时期

隋唐时期

政治:国家分裂,门阀政治

民族关系:民族交融加强;

北魏孝文帝改革加速了交融趋势。

政治:前期国家统一安定,出现盛世局面;

安史之乱由盛转衰。

藩镇割据、宦官专权、朋党之争

民族关系:开明的民族政策,统一的多民族封建国家巩固和发展

经济:江南开发

庄园经济和寺院经济

各民族经济交流加强

经济:南方经济进一步发展,南北经济趋于平衡。

制度创新,完善了专制主义中央集权制度。

文化:佛道兴起,儒学危机

文艺繁荣,科技发展。

文化:三教并行思想活跃;科技领先;文艺繁荣;

中外文化交流频繁,形成中华文化圈。

历史学习五大素养:

1、唯物史观 唯物史观是揭示人类社会历史客观基础及发展规律的科学历史观和方法,包含:社会存在决定社会意识、生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑、人民群众是历史的创造者、人生的真正价值在于对社会的贡献等。

2、时空观念:时空观念是指对事物与特定时间及空间的联系进行观察、分析的观念,以历史纪年、历史时序、年代尺、阶段特征、历史大事年表、历史地图等形式呈现。

3、史料实证 史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度和方法,以史料分类、史料辨析、史料运用、观点论证的形式进行呈现。

4、历史解释 历史解释是指以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法,以材料整理、对史料的解读、追溯起源、探讨因果、分析趋向、说明影响、判定地位等形式进行考查,培养叙述历史和形成历史认识的能力。

5、家国情怀 家国情怀是学习和探究历史应该具有的社会责任和人文情怀,包含:优秀传统文化、民族精神、民主法治、科学精神、世界意识、积极的人生态度和健全的人格、联系现实等。

第三单元 三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

2024年高考历史一轮复习

第8讲 三国至隋唐的文化

——三国至隋唐

阶段三 魏晋至隋唐:民族交融与统一多民族封建国家的发展

李 白

杜 甫

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

云冈石窟

王羲之《兰亭集序》

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领城的新成就,体会隋唐时期封建社会的高度繁荣,了解中外交流的历史意义。

一、课标解读

课标要求:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领城的新成就,体会隋唐时期封建社会的高度繁荣,了解中外交流的历史意义。

明重点 备热词

1.魏晋至隋唐时期儒家思想的发展变化及原因、影响。 2.魏晋至隋唐时期道教、佛教的发展变化及原因、影响. 3.魏晋至隋唐时期文学艺术、科技成就突出的原因、表现及影响 4.中外文化交流的表现、影响 佛教、三教合归儒、三教并行、魏晋玄学建安文学、魏晋风度、唐诗、王羲之、书法艺术、盛唐气象、《齐民要术》《唐本草》、鉴真东渡、玄奘西行、中外文化交流

三国两晋南北朝历史阶段特征(约公元189年——589年)

政治:政权更迭、门阀政治、局部统一、为隋唐制度奠基。

经济:江南开发、北方农耕破坏。士族庄园经济和寺院经济发展

社会:北民南迁、少数民族大迁徙、民族融合新高潮。

文化:三教并行、士人文化,科技发展、南北文化交融。

大分裂、大动荡、 大融合 上承秦汉, 下启隋唐,

材料:魏晋南北朝时代,是政治上最混乱,社会上最痛苦的时代,却是精神上极度自由、解放,最富于智慧、浓于热情的一个时代。

(一)佛道勃兴

道

道教是关于生命的宗教,希望人活着就能过上神仙般的日子

佛

佛教是心灵的宗教,关注灵魂的安顿和寄托

一、思想:

东汉末年

魏晋南北朝

道教兴起

道教在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

1、道教发展历程

扎根如此之快的原因:在混乱的社会背景之下,佛道两教的宗教理念迎合了各阶层的现实需求

两汉之际

魏晋南北朝

佛教传入中国

佛教盛行,也吸收儒、道的思想,渐趋本土化

2、佛教发展历程

公元67年,汉明帝在洛阳建立第一座官办寺庙——白马寺

①动摇统治:影响生产,破坏秩序,影响财政收入

②广修寺庙,浪费社会财富

3.反佛斗争——

原因:

材料:佛教的广泛传播,也给当时社会带来严重的危害。统治者大修寺塔,施舍钱财,所耗的都是人民血汗。……寺院侵夺百姓大量土地、房产;百姓受骗,向寺院施舍,往往倾家荡产,大量人口被迫出家为僧尼。寺院地主又剥削下层僧尼和寺户,积累私产,再用高利贷盘剥人民。这些都使社会生产力遭到破坏。

“

内容:

(1)范缜《神灭论》唯物思想

抨击佛教,批判形神分离、提出精神和肉体统一

(2)北魏、北周、唐朝统治者灭佛

材料 神即形也,形即神也。是以形存则神存,形谢则神灭也。”范缜《神灭论》

4、佛教传入对中国的影响

《选3 》 P8

(1)影响中国人的宗教信仰、哲学观念、逻辑思维

(2)中国传统的诗词、书法和绘画出现佛教内容,

吸收了佛教的理念,更加注重境界的表达

(3)中国建筑艺术受佛教影响。云冈石窟、龙门石窟、敦煌莫高窟等石窟

(4)消极:佛教文化宣扬的因果轮回、消极避世等也产生了一定的消极影响

——哲学与思维

——文学艺术

——建筑艺术

广修寺庙,耗费大量钱财,影响统治。

(二)儒学危机

自西汉武帝以来就居正统地位的儒学地位受到挑战

材料:儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化,以维系中华民族敬天法祖、忠孝仁爱的传统,但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间。 ——马克垚《世界文明史》

道教所关心的,是社稷荣衰、战争胜负、命运穷达、人生贫富、寿命长短、前途吉凶、祛病消灾等社会现实问题。

佛教与人们欲求脱离苦海的愿望产生共鸣,僧人们还吸取道家的道术,关心人们的现世利益……

儒学传统中,有一个最薄弱与最柔软的地方特别容易受到挑战:他们未能为自己的思想理论找到终极的立足点。 ——葛兆光《中国思想史》

③儒学理论本身缺陷

①国家分裂、社会动荡统治秩序破坏

②佛道发展冲击儒学

1、原因

(二)儒学危机

2、地位:

受到冲击,依然是统治地位

统治者引经注律,推动律令儒家化

隋朝 “三教合归儒”

唐朝 三教并行

复兴儒学

儒学家主张以儒学为主,调和并吸收佛道理论

唐朝统治者奉行三教并行政策,道教最受尊崇,佛教本土化,禅宗对后世影响最大

唐中后期韩愈率先提出复兴儒学,巩固儒学正统地位

发展特点:

①思想活跃、多元共生;

②儒学正统地位受到挑战;依然占据主导地位;

③三教互相吸收融合,推动自身发展:

(三)隋唐时期三教融合

(佛教本土化;道教受尊崇 ;儒家思想融合佛道,理学形成)

(四)魏晋玄学(儒、道结合,用老庄的思想解释儒家易经)

1.背景:

2.内容:

唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)

(1)庄园经济 (2)门阀政治

(3)社会动荡, (4)佛道传播 儒学动摇

(1)思想:“无” 是产生万物的根本;

(2)政治:主张无为

(3)社会风气崇尚“清谈”。

3.影响

(1)形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

(2)是对僵化了的经学的一次修正,推动儒学发展

(3)把儒道结合起来哲学尝试,推动中国思想领域的发展

开朗奔放,反映国力强盛文明开化

代表:李白、杜甫

平实浅近,反映弊端暴露矛盾激化

代表:白居易

凝重抑郁,反映日渐衰败民生疾苦

代表:杜甫、李商隐

刚健清新,反映新国初立,欣欣向荣

代表:初唐四杰

王勃《送杜少府之任蜀州》

陈子昂《登幽州台歌》

白居易

《琵琶行》

《长恨歌》

杜牧《江南春》

李商隐《无题》

(社会存在决定社会意识)(社会意识是社会存在的反映)

1.文学

魏晋南北朝 建安文学、东晋田园诗、南朝骈文、南北朝的民歌

唐朝 诗歌创作进入黄金时代,5万首诗,李白、杜甫

二、文艺与科技的发展

2、书法:

特点:

从实用转为审美、从自发走向自觉。

(1)东汉末年:书法成为一种艺术

(2)魏晋南北朝:隶书、草书、楷书和行书等各种书体齐备。

(3)东晋:王羲之“书圣”。

(4)唐朝:颜真卿、柳公权,怀素和张旭草书

甲骨文→ 金文→ 小篆(秦 → 隶书(汉→ 草书→ 楷书(魏晋)→ 行书

3.绘画、雕塑、乐舞

绘画 东晋:出现专职画家,顾恺之提出“以形写神”,代表作《女史箴图》《洛神赋图》。

唐朝:题材广泛,风格多样;宗教画、人物画、山水、花鸟画。

吴道子,被尊为“画圣”,代表作《送子天王图》。

雕塑 山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟

乐舞 隋唐时期的乐舞具有壮阔欢腾的盛世特色。

吴道子《送子天王图》

云冈石窟

唐玄宗《霓裳羽衣舞》

领域 成就

数学 南朝祖冲之圆周率

农学 北朝贾思勰《齐民要术》,中国现存最早的一部完整的农书:(黄河流域)

地理学 西晋裴秀绘制出《禹贡地域图》,并提出绘制地图的方法

(1)魏晋南北朝时期——科技发展

4.科技发展

(2)隋唐时期——科技成熟

建筑 隋朝李春设计的赵州桥,是世界上现存最古老的石拱桥

雕版印刷术 唐朝雕版印刷《金刚经》是世界上现存最早的、有确切日期的雕版印刷品

火药 唐中期的书籍已经记载了火药配方,唐末火药开始用于战争

天文学 唐朝天文学家僧一行,测算出地球子午线长度

医学 孙思邈《千金方》,唐高宗时《唐本草》世界最早国家颁布药典

(3)特点:

领域广泛、

世界领先、

重实用轻理论、重经验轻实验、

主要服务农业

(4)隋唐时期文化繁荣的原因

材料2:江南……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……丝绵布帛之饶,覆衣天下。 ——《宋书》

材料3:“运漕商旅,往来不绝” “自是天下利于转输”

江南开发

京杭大运河

1.经济:生产力进步,农耕经济的发展与繁荣

材料4:诗至唐而盛,至晚唐而工。盖当时以此设科取士,士皆争竭其心思而为之。

——(宋)杨万里

2.政治:君主专制中央集权制度、选官制度发展

材料5:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。 ——陈寅恪:《李唐氏族推测之后记》

3.社会:相对安定社会环境,

材料6:唐太宗:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一。”

4.文化:统治者开明、兼容的文化政策;民族交融以及对外交流提供多元文化基因。

5、主观:人民群众创造

6、继承发扬了历代的传统文化,

三、中外文化交流

1、佛教传播及外传

佛教中传 玄奘西行天竺

佛教外传 鉴真东渡日本传授佛法

日本的空海学问僧来华

唐都长安成为当时的国际大都会

日本、新罗向唐朝派遣使节和留学生,

唐朝西亚商人在广州、泉州

空海

创立日本佛教真言宗

编纂日本第一部汉文辞典《篆隶万像名义》

2、其他文化交流

中国文化

火药

造纸术

印刷术

建筑

政治制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

炼丹术

十进位计数法

西传

东传

制度:日本仿照隋唐的均田制和租调制。

文字:日本文字,汉字在朝鲜广泛使用。

思想:儒学、佛教从中国传入日本朝鲜。

习俗:饮茶、围棋、服饰。

建筑:新罗都城平壤,日本寺院建筑,唐招提寺。

科技:造纸术、印刷术传入日本,茶叶种植。

3、对东亚影响

4、隋唐时期中外文化交流的特点

①交往范围广,且有连续性。

②交往领域全面,(政治、经济、文化、宗教等方面)

③交往渠道众多,主要以贸易和佛教为纽带

④成为周边国家经济文化交流的中心,形成中华文化圈。

220年

581年

589年

618年

魏晋南北朝时期

隋朝

907年

960年

五代十国

唐朝

三国两晋南北朝、隋唐时期的阶段特征

三国两晋南北朝时期

隋唐时期

政治:国家分裂,门阀政治

民族关系:民族交融加强;

北魏孝文帝改革加速了交融趋势。

政治:前期国家统一安定,出现盛世局面;

安史之乱由盛转衰。

藩镇割据、宦官专权、朋党之争

民族关系:开明的民族政策,统一的多民族封建国家巩固和发展

经济:江南开发

庄园经济和寺院经济

各民族经济交流加强

经济:南方经济进一步发展,南北经济趋于平衡。

制度创新,完善了专制主义中央集权制度。

文化:佛道兴起,儒学危机

文艺繁荣,科技发展。

文化:三教并行思想活跃;科技领先;文艺繁荣;

中外文化交流频繁,形成中华文化圈。

同课章节目录