第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共25张PPT) 2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共25张PPT) 2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 17:36:32 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

高中统编必修1第4单元第11课 中国古代的民族关系与对外交往

中国古代

民族关系与对外交往

中国古代的民族关系

01

02

中国古代的对外关系

02

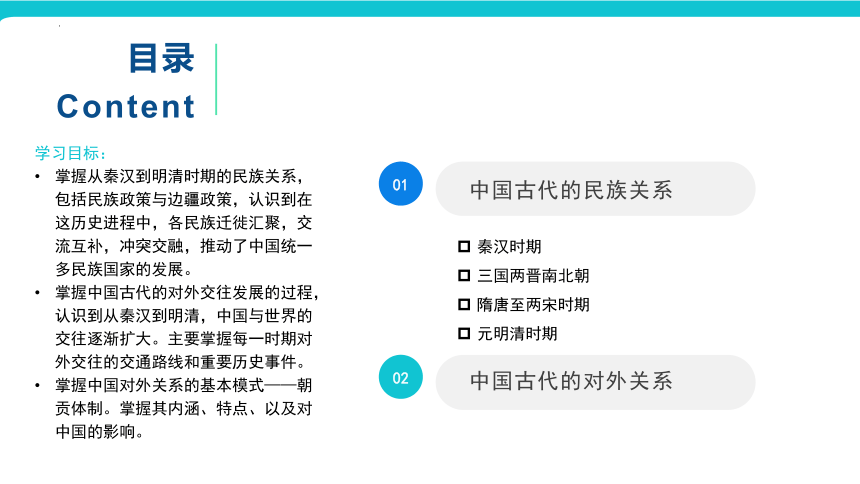

目录

Content

学习目标:

掌握从秦汉到明清时期的民族关系,包括民族政策与边疆政策,认识到在这历史进程中,各民族迁徙汇聚,交流互补,冲突交融,推动了中国统一多民族国家的发展。

掌握中国古代的对外交往发展的过程,认识到从秦汉到明清,中国与世界的交往逐渐扩大。主要掌握每一时期对外交往的交通路线和重要历史事件。

掌握中国对外关系的基本模式——朝贡体制。掌握其内涵、特点、以及对中国的影响。

秦汉时期

三国两晋南北朝

隋唐至两宋时期

元明清时期

中国古代的民族关系

01

秦汉时期

三国两晋南北朝

隋唐至两宋时期

元明清时期

民族关系的定义:今天在我们国土领域之内,我国各民族在不同历史时期建立的政权与中央王朝之间的关系,均应该视为民族关系。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

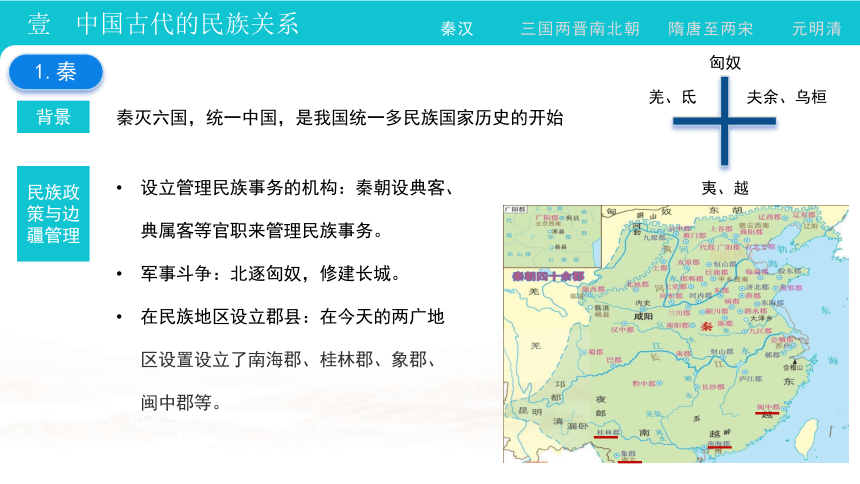

1.秦

秦灭六国,统一中国,是我国统一多民族国家历史的开始

夫余、乌桓

匈奴

羌、氐

夷、越

民族政策与边疆管理

设立管理民族事务的机构:秦朝设典客、典属客等官职来管理民族事务。

军事斗争:北逐匈奴,修建长城。

在民族地区设立郡县:在今天的两广地区设置设立了南海郡、桂林郡、象郡、闽中郡等。

背景

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.汉

民族政策与边疆管理

中央管理民族事务的机构:大鸿胪。

和亲政策:汉初、朝廷对北方的匈奴采取和亲政策。

军事斗争:

①汉武帝时期,派卫青、霍去病三次出击匈奴,获得大胜。

②东汉89年,窦宪出击北匈奴取胜后刻铭燕然山。北匈奴数败之后,西迁远方。

燕然山现在在蒙古国的杭爱山。蒙古国成吉思汗大学于2017年8月15日宣布,在蒙古国中戈壁省发现的一处摩崖石刻,被中蒙两国联合考察对确认为班固所作《燕然山铭》。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.汉

民族政策与边疆管理

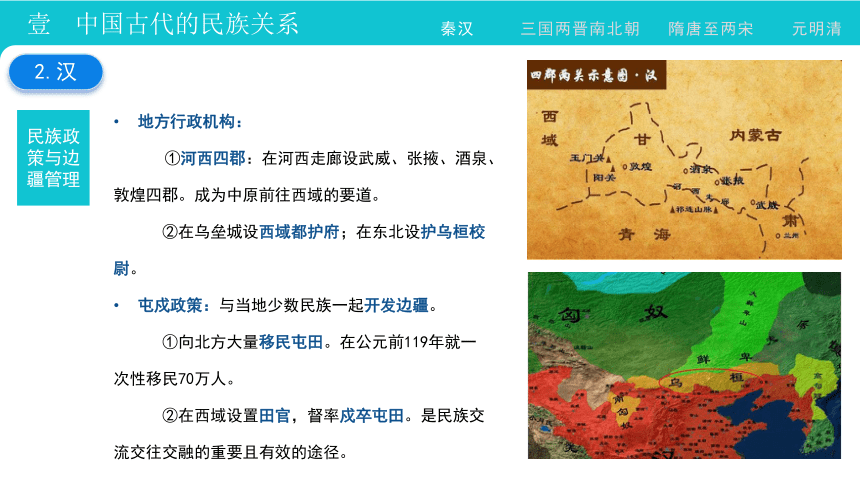

地方行政机构:

①河西四郡:在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。成为中原前往西域的要道。

②在乌垒城设西域都护府;在东北设护乌桓校尉。

屯戍政策:与当地少数民族一起开发边疆。

①向北方大量移民屯田。在公元前119年就一次性移民70万人。

②在西域设置田官,督率戍卒屯田。是民族交流交往交融的重要且有效的途径。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

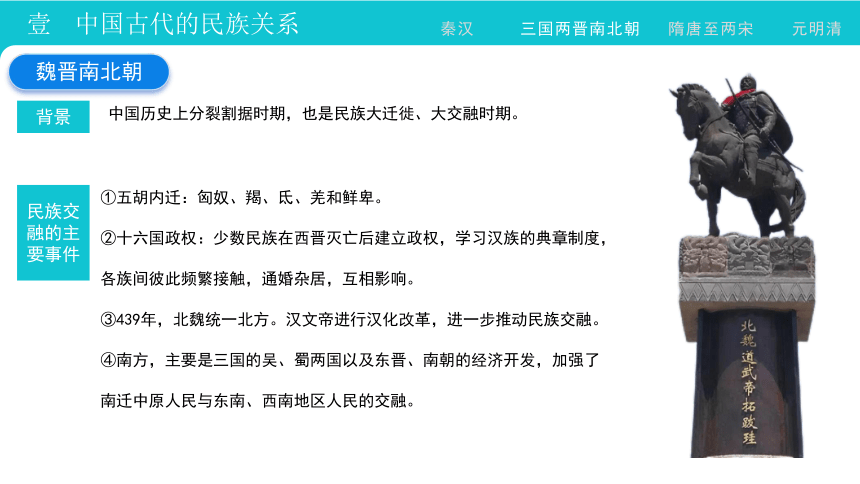

魏晋南北朝

民族交融的主要事件

背景

中国历史上分裂割据时期,也是民族大迁徙、大交融时期。

①五胡内迁:匈奴、羯、氐、羌和鲜卑。

②十六国政权:少数民族在西晋灭亡后建立政权,学习汉族的典章制度,各族间彼此频繁接触,通婚杂居,互相影响。

③439年,北魏统一北方。汉文帝进行汉化改革,进一步推动民族交融。

④南方,主要是三国的吴、蜀两国以及东晋、南朝的经济开发,加强了南迁中原人民与东南、西南地区人民的交融。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

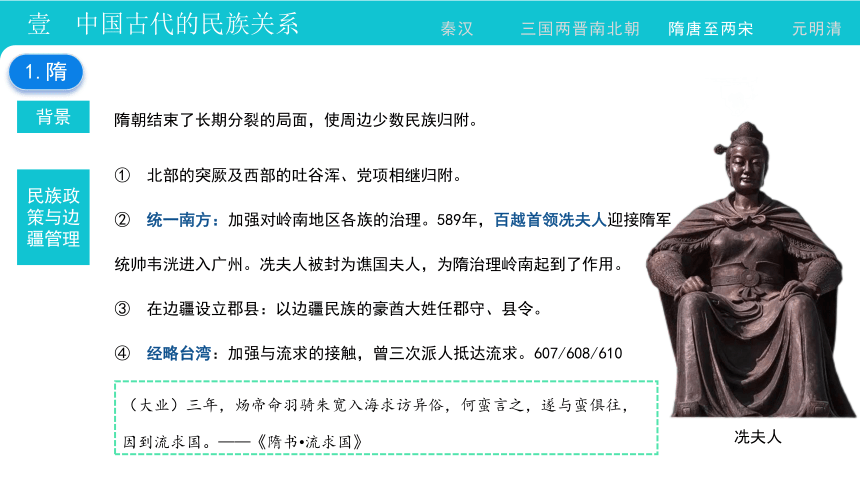

1.隋

民族政策与边疆管理

背景

隋朝结束了长期分裂的局面,使周边少数民族归附。

① 北部的突厥及西部的吐谷浑、党项相继归附。

② 统一南方:加强对岭南地区各族的治理。589年,百越首领冼夫人迎接隋军统帅韦洸进入广州。冼夫人被封为谯国夫人,为隋治理岭南起到了作用。

③ 在边疆设立郡县:以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

④ 经略台湾:加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求。607/608/610

(大业)三年,炀帝命羽骑朱宽入海求访异俗,何蛮言之,遂与蛮俱往,因到流求国。——《隋书 流求国》

冼夫人

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.唐

民族政策与边疆管理

背景

国力强盛,对周边民族有巨大的经济和文化吸引力,进一步推动了民族的大交融。

中央管理民族的机构:尚书省礼部、鸿胪寺。礼部礼部司:负责朝聘及册封各民族首领的礼仪。主客司负责各族朝见事宜。鸿胪寺负责接待礼仪。

鸿胪寺的职责就是勘问他们的风土人情、衣冠服饰、作为朝贡礼品的物资、距离中国的路程远近,同时列出他们国王的名字向上奏报。

朝聘:古代诸侯亲自或派使臣按期朝见天子的礼仪。这个地方指的是礼部负责布置皇帝接见外国使者的礼仪。

① 唐朝政府与周围的突厥、回纥、吐蕃。南诏。渤海等地方的政权保持密切联系,西北边疆各族称唐太宗为天可汗。

② 和亲:文成公主、金城公主(唐中宗景龙四年710)

③ 唐蕃会盟

④ 加封少数民族政权首领:南诏王13个有10个经唐朝加封;南诏派子弟入唐学习。

⑤ 边疆管理机构:大都护府、羁縻州、羁縻州。都督府都督、羁縻州刺史都由少数民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.唐

民族政策与边疆管理

开明、友好地交往交流交融:

细奴逻

公元649年称南诏王

《史记·司马相如传·索隐》解释说:“羁,马络头也;縻,牛靷也”,引申为笼络控制。所谓“羁縻”,就是一方面要“羁”,用军事手段和政治压力加以控制;另一方面用“縻”,以经济和物质的利益给予抚慰。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

1.元

民族

交融

背景

宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从没有中断过。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

1.元

民族

交融

背景

元朝结束了唐末五代以来辽、宋、西夏、吐蕃、大理等政权长期并存和对峙的局面,完成了全国的统一。

① 元朝疆域辽阔,统治者一方面行汉法,另一方面对不同民族实行了明显的差别对待政策。比如:四等人制

② 对西藏实行有效的行政管理。元世祖忽必烈封八思巴卫帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务。

③ 边疆治理:在东北、云南等地设行省,征伐赋役

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.明

民族

交融

背景

统一多民族国家在明清时期得到进一步巩固和发展。

① 管理民族事务的中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆(培养各种民族文字翻译人才)

② 边疆管理:

修建长城(西起嘉峪关、东到鸭绿江),防范蒙古骑兵入境袭扰。

沿长城布置军镇,号“九边”。

在辽东、宣府、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族开展贸易。

在东北设都司、卫、所,对女真等族进行管理。(奴儿干都司)

在西北设赤斤蒙古、沙洲。哈密等卫。

在西南设立土司。

明朝敕封西藏僧俗领袖为“王”“法王”,建立羁縻性质的都司等机构。如:行都指挥使司。并通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统帅部属,按时向朝廷进攻土物,接受朝廷征调军兵。

指中原王朝以金帛或茶、盐与边疆民族换马的互市场所。从西汉就存在。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

3.清

民族

交融

① 设立理藩院管理边疆民族事务

② 西北:通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制。通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆。

③ 西部:分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”。在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣。

④ 西南:沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

土尔扈特人因准噶尔部的兴起和卫拉特内部的利益争夺而迁徙到伏尔加河流域生活;18世纪下半叶,因俄罗斯帝国政府的压迫与清帝国的招抚,土尔扈特人又回到新疆故乡。

清政府驻藏大臣衙门

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

问题探究:历代各民族之间以那些方式交往交流交融?

民族交往交流交融的方式有很多种。

① 政治上的隶属关系,主要是在民族地区设立郡县或者羁縻性质的机构,如汉朝的西域都护府、唐朝的大都护府、明朝时期的羁縻卫所与土司等。

② 经济上的往来,其中最典型的是自唐朝以来的马市、宋代的榷场等,而且受汉族影响,少数民族的生产方式也会发生变化。

③ 在历史上,民族冲突也是民族交往交流交融的一部分。在军事冲突中,残酷斗争是一方面,但还有民族交融的一面。斗争和交融是同时并行的,斗争结束的时候也就是交融完成了,这一点不必讳言。而且在民族冲突中,不少民族作为雇佣军也会加速民族交融的进程。

④ 社会文化上的交融,包括各民族之间的大杂居、往来通婚、生活习俗的影响等。

中国古代的对外交往

02

汉

隋唐

两宋

元明清

中国古代的国家关系,则是专门与其他国家之间的交往,包括与近邻——东亚朝鲜、日本以及东南亚各国,中亚、西亚、欧洲、非洲各国之间的交往,到16世纪逐渐扩展到与美洲之间的交往。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

1.先秦时期

举例

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交流交往。

早在波斯帝国时期,中国的丝绸已经出现在地中海沿岸。

但是总体而言,先秦时期的中外交往还是间接的、偶发的。秦汉时期,古代中国的对外交往扩大,并在之后历史进程中不断发展。

接下来从每个朝代

对外交通路线

交流事件

对外关系基本体制——朝贡体制

来进行探索中国古代的对外交往。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.汉

交通路线

打通陆海两个通道。

陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。(得益于张骞出使西域)

事件:97年,甘英奉西域都护班超之命出使大秦,抵达波斯湾一带。

海路从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

事件:大秦国王(罗马帝国)安墩送给中国皇帝的礼物象牙和犀角就是经过中南半岛到达中国的。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.汉

朝贡体制

朝,就是指臣下觐见君主;贡,就是指臣下向君主献纳礼物。

朝贡最早是先秦时期形成的天子与诸侯之间的隶属关系的表现,但在秦汉以后被推广运用到处理与域外关系上,成为历代王朝处理对外关系的基本模式。

汉朝时,中外交往的“朝贡体制”就已经形成。

东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己是藩属,外国使节觐见中国皇帝时也必须行臣属之礼,他们的礼物被视为贡品,而中国君主会“册封”那些国家的统治者各种名号,回赐各种礼物。所以朝贡体制也可以被称为“封贡体制”,反映到经济上就是朝贡贸易。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.隋唐

背景

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃。

交通路线

交通路线:西域商路畅通

事例: ①隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

②唐朝与大食国(阿拉伯帝国)的接触,使包括造纸术在内的中国技术传动了阿拉伯地区。

海路交流活跃

①隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国,国王也遣其子随常骏来到中国。这是中国南海航行的重要一步。

②日本向唐朝派遣遣唐使近20次,每次都有留学生、学问僧随船而来,人数少者近百人,多者650余人,将唐朝文化带到日本。

遣唐使 晁衡

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.隋唐

唐代是中国封建社会发展的鼎盛时期,国力雄厚,四夷宾服。随着中外关系的发展,朝贡范围的扩大,朝贡制度日趋成熟。

朝贡体制

史料:证圣元年(695),则天朝规定:“蕃国使入朝,其粮料各分等第给:南天竺、北天竺、波斯、大食等国使,宜给六个月粮;尸利佛誓(印度尼西亚苏门答腊岛东南部)、真腊(柬埔寨)、诃陵(印度尼西亚爪哇岛或苏门答腊岛)等国使,给五个月粮;林邑(越南南部)国使,给三个月粮。”

——《唐会要》卷100,《杂录》,第1798页。

天竺、波斯、大食(阿拉伯帝国)、林邑、真腊等都在唐代来朝。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

3.宋

背景

交通路线:因北方陆路交通阻隔,海路发达。

恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路

开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路

泉州成为重要的对外贸易港。

交通路线

宋朝因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。

宋代沉船

“南海一号”

“南海一号”是南宋初期一艘在海上丝绸之路向外运送瓷器时失事沉没的木质古沉船。”“南海一号”是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船,它将为复原海上丝绸之路的历史、陶瓷史提供极为难得的实物资料,甚至可以获得文献和陆上考古无法提供的信息。此后试探发现,船上载有文物6万至8万件,且有不少是价值连城的国宝级文物。

朝贡体制

《宋会要辑稿 蕃夷》所载,宋代来华朝贡的国家有26个,朝贡次数为302次。除了东亚的高丽外,交趾、占城、三佛齐(马来半岛和巽他群岛的大部分地区)、大食等东南亚和下压国家来华朝贡频繁。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

4.元

交通路线:通往欧洲的海路通道都很通畅。

事例:马可波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,留下了著名的《马可 波罗行纪》。

交通路线

朝贡体制

元朝具有世界帝国的性质,统治区域空前辽阔。蒙古统治者统一中国后,以华夏正统自居,积极发展海外贸易和中外交往。

“为加强对属国的控制,转运当地贡物,元朝在高丽、安南(越南)、缅甸等国皆置驿站。”

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

5.明

朝贡体制

明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。举例:明朝与朝鲜保持密切的经济与文化交流。

郑和下西洋以后,与明朝交往的东南亚及印度洋沿岸国家激增。

明中期以后,西方殖民者纷纷东来。比如葡萄牙占据了澳门,荷兰人占据了台湾。

明代出口瓷器

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

6.清

对外关系的转型

清朝1689年中俄订立了《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。这是两个主权国家之间签订的平等条约,表明清朝对外关系正在转型,当然这种转型是缓慢的。

明清两代统治者始终致力于维护对外关系中的朝贡体制,仍然视中国为天下的中心,拒绝平等交往,以政治上向中国“朝贡”为进行贸易的前提条件。

举例:18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。清朝皇帝坚持认为天朝地大物博,无所不有,不需要与外界贸易,拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

评价:以天朝上国自居,妨碍了古代中国对外部世界的认识。导致统治者盲目自大,故步自封,逐渐落后于世界潮流。

马戛尔尼来华

高中统编必修1第4单元第11课 中国古代的民族关系与对外交往

中国古代

民族关系与对外交往

中国古代的民族关系

01

02

中国古代的对外关系

02

目录

Content

学习目标:

掌握从秦汉到明清时期的民族关系,包括民族政策与边疆政策,认识到在这历史进程中,各民族迁徙汇聚,交流互补,冲突交融,推动了中国统一多民族国家的发展。

掌握中国古代的对外交往发展的过程,认识到从秦汉到明清,中国与世界的交往逐渐扩大。主要掌握每一时期对外交往的交通路线和重要历史事件。

掌握中国对外关系的基本模式——朝贡体制。掌握其内涵、特点、以及对中国的影响。

秦汉时期

三国两晋南北朝

隋唐至两宋时期

元明清时期

中国古代的民族关系

01

秦汉时期

三国两晋南北朝

隋唐至两宋时期

元明清时期

民族关系的定义:今天在我们国土领域之内,我国各民族在不同历史时期建立的政权与中央王朝之间的关系,均应该视为民族关系。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

1.秦

秦灭六国,统一中国,是我国统一多民族国家历史的开始

夫余、乌桓

匈奴

羌、氐

夷、越

民族政策与边疆管理

设立管理民族事务的机构:秦朝设典客、典属客等官职来管理民族事务。

军事斗争:北逐匈奴,修建长城。

在民族地区设立郡县:在今天的两广地区设置设立了南海郡、桂林郡、象郡、闽中郡等。

背景

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.汉

民族政策与边疆管理

中央管理民族事务的机构:大鸿胪。

和亲政策:汉初、朝廷对北方的匈奴采取和亲政策。

军事斗争:

①汉武帝时期,派卫青、霍去病三次出击匈奴,获得大胜。

②东汉89年,窦宪出击北匈奴取胜后刻铭燕然山。北匈奴数败之后,西迁远方。

燕然山现在在蒙古国的杭爱山。蒙古国成吉思汗大学于2017年8月15日宣布,在蒙古国中戈壁省发现的一处摩崖石刻,被中蒙两国联合考察对确认为班固所作《燕然山铭》。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.汉

民族政策与边疆管理

地方行政机构:

①河西四郡:在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。成为中原前往西域的要道。

②在乌垒城设西域都护府;在东北设护乌桓校尉。

屯戍政策:与当地少数民族一起开发边疆。

①向北方大量移民屯田。在公元前119年就一次性移民70万人。

②在西域设置田官,督率戍卒屯田。是民族交流交往交融的重要且有效的途径。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

魏晋南北朝

民族交融的主要事件

背景

中国历史上分裂割据时期,也是民族大迁徙、大交融时期。

①五胡内迁:匈奴、羯、氐、羌和鲜卑。

②十六国政权:少数民族在西晋灭亡后建立政权,学习汉族的典章制度,各族间彼此频繁接触,通婚杂居,互相影响。

③439年,北魏统一北方。汉文帝进行汉化改革,进一步推动民族交融。

④南方,主要是三国的吴、蜀两国以及东晋、南朝的经济开发,加强了南迁中原人民与东南、西南地区人民的交融。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

1.隋

民族政策与边疆管理

背景

隋朝结束了长期分裂的局面,使周边少数民族归附。

① 北部的突厥及西部的吐谷浑、党项相继归附。

② 统一南方:加强对岭南地区各族的治理。589年,百越首领冼夫人迎接隋军统帅韦洸进入广州。冼夫人被封为谯国夫人,为隋治理岭南起到了作用。

③ 在边疆设立郡县:以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

④ 经略台湾:加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求。607/608/610

(大业)三年,炀帝命羽骑朱宽入海求访异俗,何蛮言之,遂与蛮俱往,因到流求国。——《隋书 流求国》

冼夫人

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.唐

民族政策与边疆管理

背景

国力强盛,对周边民族有巨大的经济和文化吸引力,进一步推动了民族的大交融。

中央管理民族的机构:尚书省礼部、鸿胪寺。礼部礼部司:负责朝聘及册封各民族首领的礼仪。主客司负责各族朝见事宜。鸿胪寺负责接待礼仪。

鸿胪寺的职责就是勘问他们的风土人情、衣冠服饰、作为朝贡礼品的物资、距离中国的路程远近,同时列出他们国王的名字向上奏报。

朝聘:古代诸侯亲自或派使臣按期朝见天子的礼仪。这个地方指的是礼部负责布置皇帝接见外国使者的礼仪。

① 唐朝政府与周围的突厥、回纥、吐蕃。南诏。渤海等地方的政权保持密切联系,西北边疆各族称唐太宗为天可汗。

② 和亲:文成公主、金城公主(唐中宗景龙四年710)

③ 唐蕃会盟

④ 加封少数民族政权首领:南诏王13个有10个经唐朝加封;南诏派子弟入唐学习。

⑤ 边疆管理机构:大都护府、羁縻州、羁縻州。都督府都督、羁縻州刺史都由少数民族首领担任,由大都护府直接管辖,上统于中央政府。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.唐

民族政策与边疆管理

开明、友好地交往交流交融:

细奴逻

公元649年称南诏王

《史记·司马相如传·索隐》解释说:“羁,马络头也;縻,牛靷也”,引申为笼络控制。所谓“羁縻”,就是一方面要“羁”,用军事手段和政治压力加以控制;另一方面用“縻”,以经济和物质的利益给予抚慰。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

1.元

民族

交融

背景

宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立。

辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化。

在局部政权割据、争战状态下,各民族间的交往交流交融也从没有中断过。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

1.元

民族

交融

背景

元朝结束了唐末五代以来辽、宋、西夏、吐蕃、大理等政权长期并存和对峙的局面,完成了全国的统一。

① 元朝疆域辽阔,统治者一方面行汉法,另一方面对不同民族实行了明显的差别对待政策。比如:四等人制

② 对西藏实行有效的行政管理。元世祖忽必烈封八思巴卫帝师,领宣政院事,代表中央政府管理佛教和藏族事务。

③ 边疆治理:在东北、云南等地设行省,征伐赋役

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

2.明

民族

交融

背景

统一多民族国家在明清时期得到进一步巩固和发展。

① 管理民族事务的中央机构:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆(培养各种民族文字翻译人才)

② 边疆管理:

修建长城(西起嘉峪关、东到鸭绿江),防范蒙古骑兵入境袭扰。

沿长城布置军镇,号“九边”。

在辽东、宣府、大同等地开放马市,与蒙古、女真各族开展贸易。

在东北设都司、卫、所,对女真等族进行管理。(奴儿干都司)

在西北设赤斤蒙古、沙洲。哈密等卫。

在西南设立土司。

明朝敕封西藏僧俗领袖为“王”“法王”,建立羁縻性质的都司等机构。如:行都指挥使司。并通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。

卫所和土司官员由各族酋长世袭任职,统帅部属,按时向朝廷进攻土物,接受朝廷征调军兵。

指中原王朝以金帛或茶、盐与边疆民族换马的互市场所。从西汉就存在。

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

3.清

民族

交融

① 设立理藩院管理边疆民族事务

② 西北:通过满蒙联姻,加强对漠南蒙古的控制。通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆。

③ 西部:分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”。在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣。

④ 西南:沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

土尔扈特人因准噶尔部的兴起和卫拉特内部的利益争夺而迁徙到伏尔加河流域生活;18世纪下半叶,因俄罗斯帝国政府的压迫与清帝国的招抚,土尔扈特人又回到新疆故乡。

清政府驻藏大臣衙门

壹

中国古代的民族关系

秦汉 三国两晋南北朝 隋唐至两宋 元明清

问题探究:历代各民族之间以那些方式交往交流交融?

民族交往交流交融的方式有很多种。

① 政治上的隶属关系,主要是在民族地区设立郡县或者羁縻性质的机构,如汉朝的西域都护府、唐朝的大都护府、明朝时期的羁縻卫所与土司等。

② 经济上的往来,其中最典型的是自唐朝以来的马市、宋代的榷场等,而且受汉族影响,少数民族的生产方式也会发生变化。

③ 在历史上,民族冲突也是民族交往交流交融的一部分。在军事冲突中,残酷斗争是一方面,但还有民族交融的一面。斗争和交融是同时并行的,斗争结束的时候也就是交融完成了,这一点不必讳言。而且在民族冲突中,不少民族作为雇佣军也会加速民族交融的进程。

④ 社会文化上的交融,包括各民族之间的大杂居、往来通婚、生活习俗的影响等。

中国古代的对外交往

02

汉

隋唐

两宋

元明清

中国古代的国家关系,则是专门与其他国家之间的交往,包括与近邻——东亚朝鲜、日本以及东南亚各国,中亚、西亚、欧洲、非洲各国之间的交往,到16世纪逐渐扩展到与美洲之间的交往。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

1.先秦时期

举例

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛的交流交往。

早在波斯帝国时期,中国的丝绸已经出现在地中海沿岸。

但是总体而言,先秦时期的中外交往还是间接的、偶发的。秦汉时期,古代中国的对外交往扩大,并在之后历史进程中不断发展。

接下来从每个朝代

对外交通路线

交流事件

对外关系基本体制——朝贡体制

来进行探索中国古代的对外交往。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.汉

交通路线

打通陆海两个通道。

陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。(得益于张骞出使西域)

事件:97年,甘英奉西域都护班超之命出使大秦,抵达波斯湾一带。

海路从合浦郡徐闻县出发,最远可以航行到印度南部。

事件:大秦国王(罗马帝国)安墩送给中国皇帝的礼物象牙和犀角就是经过中南半岛到达中国的。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.汉

朝贡体制

朝,就是指臣下觐见君主;贡,就是指臣下向君主献纳礼物。

朝贡最早是先秦时期形成的天子与诸侯之间的隶属关系的表现,但在秦汉以后被推广运用到处理与域外关系上,成为历代王朝处理对外关系的基本模式。

汉朝时,中外交往的“朝贡体制”就已经形成。

东汉时期,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀赐“汉委(倭)奴国王”金印一枚。

外国使节来华被视为前来“朝贡”,即承认中国为宗主、自己是藩属,外国使节觐见中国皇帝时也必须行臣属之礼,他们的礼物被视为贡品,而中国君主会“册封”那些国家的统治者各种名号,回赐各种礼物。所以朝贡体制也可以被称为“封贡体制”,反映到经济上就是朝贡贸易。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.隋唐

背景

政治统一,对外关系空前发展,经济、文化交流活跃。

交通路线

交通路线:西域商路畅通

事例: ①隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

②唐朝与大食国(阿拉伯帝国)的接触,使包括造纸术在内的中国技术传动了阿拉伯地区。

海路交流活跃

①隋朝常骏从南海郡出航到达赤土国,国王也遣其子随常骏来到中国。这是中国南海航行的重要一步。

②日本向唐朝派遣遣唐使近20次,每次都有留学生、学问僧随船而来,人数少者近百人,多者650余人,将唐朝文化带到日本。

遣唐使 晁衡

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

2.隋唐

唐代是中国封建社会发展的鼎盛时期,国力雄厚,四夷宾服。随着中外关系的发展,朝贡范围的扩大,朝贡制度日趋成熟。

朝贡体制

史料:证圣元年(695),则天朝规定:“蕃国使入朝,其粮料各分等第给:南天竺、北天竺、波斯、大食等国使,宜给六个月粮;尸利佛誓(印度尼西亚苏门答腊岛东南部)、真腊(柬埔寨)、诃陵(印度尼西亚爪哇岛或苏门答腊岛)等国使,给五个月粮;林邑(越南南部)国使,给三个月粮。”

——《唐会要》卷100,《杂录》,第1798页。

天竺、波斯、大食(阿拉伯帝国)、林邑、真腊等都在唐代来朝。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

3.宋

背景

交通路线:因北方陆路交通阻隔,海路发达。

恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路

开辟了由明州到日本和朝鲜半岛的航路

泉州成为重要的对外贸易港。

交通路线

宋朝因北方陆路交通阻隔,海路转趋发达。

宋代沉船

“南海一号”

“南海一号”是南宋初期一艘在海上丝绸之路向外运送瓷器时失事沉没的木质古沉船。”“南海一号”是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船,它将为复原海上丝绸之路的历史、陶瓷史提供极为难得的实物资料,甚至可以获得文献和陆上考古无法提供的信息。此后试探发现,船上载有文物6万至8万件,且有不少是价值连城的国宝级文物。

朝贡体制

《宋会要辑稿 蕃夷》所载,宋代来华朝贡的国家有26个,朝贡次数为302次。除了东亚的高丽外,交趾、占城、三佛齐(马来半岛和巽他群岛的大部分地区)、大食等东南亚和下压国家来华朝贡频繁。

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

4.元

交通路线:通往欧洲的海路通道都很通畅。

事例:马可波罗经西亚、中亚抵达中国,在中国生活了17年,然后由泉州经海路回到威尼斯,留下了著名的《马可 波罗行纪》。

交通路线

朝贡体制

元朝具有世界帝国的性质,统治区域空前辽阔。蒙古统治者统一中国后,以华夏正统自居,积极发展海外贸易和中外交往。

“为加强对属国的控制,转运当地贡物,元朝在高丽、安南(越南)、缅甸等国皆置驿站。”

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

5.明

朝贡体制

明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系,但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。举例:明朝与朝鲜保持密切的经济与文化交流。

郑和下西洋以后,与明朝交往的东南亚及印度洋沿岸国家激增。

明中期以后,西方殖民者纷纷东来。比如葡萄牙占据了澳门,荷兰人占据了台湾。

明代出口瓷器

贰

中国古代的对外关系

先秦时期 汉 隋唐 两宋 元明清

6.清

对外关系的转型

清朝1689年中俄订立了《尼布楚条约》,这是清朝政府签订的第一个边界条约。这是两个主权国家之间签订的平等条约,表明清朝对外关系正在转型,当然这种转型是缓慢的。

明清两代统治者始终致力于维护对外关系中的朝贡体制,仍然视中国为天下的中心,拒绝平等交往,以政治上向中国“朝贡”为进行贸易的前提条件。

举例:18世纪,英国马戛尔尼使团来到中国,试图打开中国市场。清朝皇帝坚持认为天朝地大物博,无所不有,不需要与外界贸易,拒绝了英国使团的请求,关上了对英交往的大门。

评价:以天朝上国自居,妨碍了古代中国对外部世界的认识。导致统治者盲目自大,故步自封,逐渐落后于世界潮流。

马戛尔尼来华

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理