7.《短歌行》《归园田居(其一)》课件(共38张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 7.《短歌行》《归园田居(其一)》课件(共38张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 23:23:56 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

魏 晋 风 度

第7课 魏晋诗二首

第一部分

自学检测

曹操(155—220),字孟德,三国时期杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。他爱好音乐,又深受乐府民歌的影响,因此创作了许多歌辞。

一扫两汉以歌功颂德为主旨的腐朽诗风,而代之以新鲜的现实内容。其中绝大部分或描述丧乱时代兵祸的惨状,或抒写对苦难人民的深切同情,或表现自己的政治理想与宏伟抱负。

继《诗经》以后重振四言诗的第一位诗人,他的五言诗也颇具乐府民歌的色彩,文章更是写得简约严明,不拘旧格。

《短歌行》的创作时间及创作背景:通常认为这首诗歌作于赤壁之战以后,由于曹操在军事上的失利,统一事业面临严重的危机。曹操当时53岁,年事渐高,面对连年战乱、统一中国的事业仍未完成的社会现实,难免忧愁幽思,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心招贤纳士,建功立业。

建 安 风 骨

汉末建安时期,文坛巨匠“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“七子”(孔融、陈琳、王粲(càn)、徐幹(gàn)、阮瑀(yǔ)、应玚(yáng)、刘桢)和女诗人蔡琰,继承了汉乐府民歌的现实主义传统,他们的诗歌普遍采用五言形式,真实地反映了现实的动乱和人民的苦难,抒发了建功立业的理想和积极进取的精神,同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨,具有鲜明的时代特征和个性特征,其雄健深沉、慷慨悲凉的艺术风格,在文学史上被称为“建安风骨”或“汉魏风骨”。

第二部分

诵读诗歌,理解大意

1.《短歌行》这首诗每八句为一个部分,可分为四个部分。请分别概括每一部分的大意。

①时光易逝,人生苦短。

②渴望贤才,礼遇嘉宾。

③渴盼人才,忧思难解。

④虚心纳士,竭尽诚心。

第三部分

解读诗意,明确情感

问题探究:

1.全诗围绕着哪个字来写的?

2.诗人的情感是因何而起的?

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

4.你能从诗歌中看出一个怎样的诗人形象?

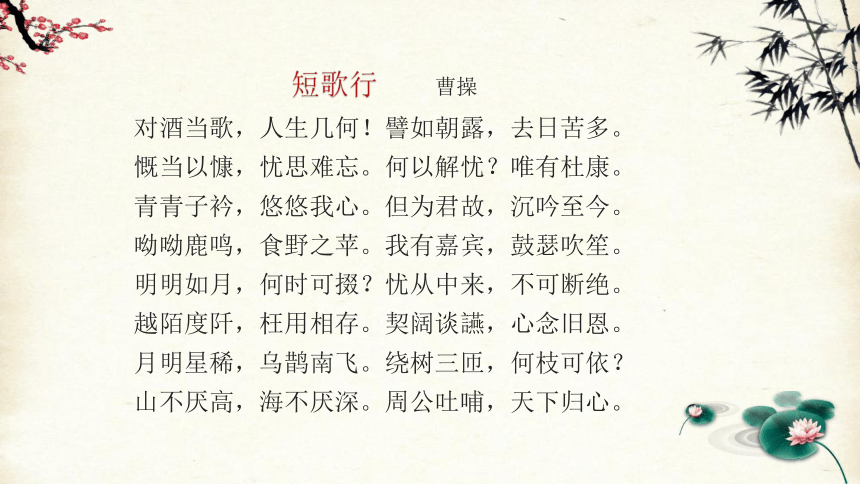

短歌行 曹操

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

忧——

人生苦短;求贤不得;功业未就。

1.全诗围绕着哪个字来写的?

2.诗人的情感是因何而起的?

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 《诗经·小雅·鹿鸣》 表达诗人招纳贤才的热情

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 《诗经·小雅·鹿鸣》 表达诗人招纳贤才的热情

山不厌高,海不厌深。 《管子·形势解》 表达了诗人希望尽可能多地接纳贤才的心情

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 《诗经·小雅·鹿鸣》 表达诗人招纳贤才的热情

山不厌高,海不厌深。 《管子·形势解》 表达了诗人希望尽可能多地接纳贤才的心情

周公吐哺,天下归心。 《史记·鲁周公世家》 诗人以周公自比,表示要虚心待贤,使天下的人才心悦诚服地归顺他

诗经中的赋、比、兴手法运用的例子:

赋是直铺陈叙述,是基本的表现手法。如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,即是直接表达自己的感情。

比是“以彼物比此物”,是比喻之意。《诗经》中的《氓》用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛衰;《鹤鸣》用“他山之石,可以攻玉”来比喻治国要用贤人;《硕人》连续用“葇荑”喻美人之手,“凝脂”喻美人之肤,“瓠犀”喻美人之齿,等都是《诗经》中用“比”的手法。

兴又多称为“起兴”是借助其他事物为所咏之内容作铺垫,对于诗歌中渲染气氛、创造意境起着重要的作用。用于一首诗或一章诗的开头。如《桃夭》开头的“桃之夭夭,灼灼其华”,写出了春天桃花开放时的美丽氛围,也可以理解为对新娘美貌的暗喻,又可说这是在烘托结婚时的热烈气氛。

“譬如朝露,去日苦多”比喻人生短促。

“明明如月,何时可掇”把贤者比喻为高空的明月。

“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”比喻贤士们还没有归宿。

“山不厌高,海不厌深”比喻人才“多多益善”。

“呦呦鹿鸣,食野之苹”是起兴,为了引出下文“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,表明自己优待贤才的态度。

—— “明明如月,何时可掇”等句运用比兴手法,生动形象地表达出诗人思贤若渴的急切心情。

4.你能从诗歌中看出一个怎样的诗人形象?

诗歌塑造了一位

胸怀天下、

渴望建功立业、

求贤若渴的

诗人形象。

第四部分

背诵诗歌,完成《固学案》相关部分。

第二课时 归园田居

20230918

第一部分

明确背景

陶渊明(约365—427),字元亮,一说名潜,字渊明,东晋大诗人。他幼年时,家道衰落,家境贫寒。青年时期曾有建功立业的大志,但未得重用,只做过几任小官。东晋末年统治阶级内部矛盾尖锐,仕途充满风险,加之政治腐败,陶渊明对现实很失望。他不愿在纷乱黑暗的现实里随波逐流,曾几次退离仕途,最后,从彭泽令职位上隐退,此后终老乡村,死后世人称他为“靖节先生”。陶渊明开创了田园诗派,为古典诗歌开辟了一个新的境界。陶渊明的作品大多写退隐后的生活,表现乡村风物、劳动生活,表达对黑暗现实的不满。他的诗情感真实,诗味醇厚,语言清新,风格平淡自然,对后世有很大的影响。

陶渊明于太元十八年(393)初次出仕,做江州祭酒,不久就回家了。在家闲居了五六年后,又先后担任僚佐,时间都不长。义熙元年(405)八月,出任彭泽县令,在任八十余天后,辞官归田。直到去世,他再也没有出仕。义熙二年(406),即陶渊明辞去彭泽令后的次年,他写下了《归园田居》五首。

第二部分

诵读诗歌,理解大意

明确内容,理清诗歌结构。

第三部分

明确情感,赏析手法

问题探究:

1.诗歌中“尘网”“羁鸟”“池鱼”“樊笼”等词语各比喻什么?

2.诗人是如何描写田园美景的?请从写景顺序、艺术手法和用词的角度分析。

3.诗中描绘田园风光时写到了哪些意象?这些意象有什么特点?描绘了怎样的意境?

4.你如何看待陶渊明的隐居生活?

1.诗歌中“尘网”“羁鸟”“池鱼”“樊笼”等词语各比喻什么?

“尘网”“樊笼”都比喻使人受拘束的尘世。

“羁鸟”“池鱼”是陶渊明自比,意在说明诗人误入官场,深受束缚。

2.诗人是如何描写田园美景的?请从写景顺序、艺术手法和用词的角度分析。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

①由近到远、远近结合。

②视听结合。

③动静结合,以动衬静。

④白描手法。

白 描

白描,本是国画的一种技法,纯用线条勾画,不加烘托渲染。用于写作,指不加渲染烘托的写作手法。

①它不写背景,只突出主体;

②它不求细致,只求传神;

③它不尚华丽,只求务实。

白 描

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

——杜牧《秋夕》

日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

——刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

——毛泽东《沁园春·长沙》

3.诗中描绘田园风光时写到了哪些意象?

这些意象有什么特点?描绘了怎样的意境?

恬静、幽雅、空阔、朴素。

营造了一种宁静安谧、淳朴自然的意境,使人深深地体味到诗人那淡泊恬静的生活追求。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

4.你如何看待陶渊明的隐居生活?

袁行霈在《中国文学史》中有一段话评价陶渊明:“陶渊明是中国士大夫精神上的一个归宿,许多士大夫在仕途上失意以后,或厌倦了官场的时候,往往回归到陶渊明,从他身上寻找新的人生价值,并借以安慰自己。白居易、苏轼、陆游、辛弃疾等莫不如此。于是,不为五斗米折腰也就成了中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出处选择的自由。而平淡自然也就成了他们心目中高尚的艺术境地。”

陶渊明从官场归来,隐居田园,在舍与得之间,不虚伪,不造作,遵循本心,返璞归真,不慕富贵,自由洒脱。他不仅创作了许多优秀的诗歌,更以自己独特的艺术个性及伟大品格深刻影响了一代又一代中国人!

第四部分

比较阅读,品味人生选择

请同学们结合自己对两首诗的理解,和对诗人思想情感的体悟,比较两位诗人人生选择的异同,谈一谈你的感想。

胸怀天下、

渴望建功立业

厌恶官场、

决心归隐田园

VS

第五部分

背诵诗歌,完成相应习题。

魏 晋 风 度

第7课 魏晋诗二首

第一部分

自学检测

曹操(155—220),字孟德,三国时期杰出的政治家、军事家、文学家、书法家。他爱好音乐,又深受乐府民歌的影响,因此创作了许多歌辞。

一扫两汉以歌功颂德为主旨的腐朽诗风,而代之以新鲜的现实内容。其中绝大部分或描述丧乱时代兵祸的惨状,或抒写对苦难人民的深切同情,或表现自己的政治理想与宏伟抱负。

继《诗经》以后重振四言诗的第一位诗人,他的五言诗也颇具乐府民歌的色彩,文章更是写得简约严明,不拘旧格。

《短歌行》的创作时间及创作背景:通常认为这首诗歌作于赤壁之战以后,由于曹操在军事上的失利,统一事业面临严重的危机。曹操当时53岁,年事渐高,面对连年战乱、统一中国的事业仍未完成的社会现实,难免忧愁幽思,苦闷煎熬。但他并不灰心,仍以统一天下为己任,决心招贤纳士,建功立业。

建 安 风 骨

汉末建安时期,文坛巨匠“三曹”(曹操、曹丕、曹植)、“七子”(孔融、陈琳、王粲(càn)、徐幹(gàn)、阮瑀(yǔ)、应玚(yáng)、刘桢)和女诗人蔡琰,继承了汉乐府民歌的现实主义传统,他们的诗歌普遍采用五言形式,真实地反映了现实的动乱和人民的苦难,抒发了建功立业的理想和积极进取的精神,同时也流露出人生短暂、壮志难酬的悲凉幽怨,具有鲜明的时代特征和个性特征,其雄健深沉、慷慨悲凉的艺术风格,在文学史上被称为“建安风骨”或“汉魏风骨”。

第二部分

诵读诗歌,理解大意

1.《短歌行》这首诗每八句为一个部分,可分为四个部分。请分别概括每一部分的大意。

①时光易逝,人生苦短。

②渴望贤才,礼遇嘉宾。

③渴盼人才,忧思难解。

④虚心纳士,竭尽诚心。

第三部分

解读诗意,明确情感

问题探究:

1.全诗围绕着哪个字来写的?

2.诗人的情感是因何而起的?

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

4.你能从诗歌中看出一个怎样的诗人形象?

短歌行 曹操

对酒当歌,人生几何!譬如朝露,去日苦多。

慨当以慷,忧思难忘。何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。

呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

明明如月,何时可掇?忧从中来,不可断绝。

越陌度阡,枉用相存。契阔谈讌,心念旧恩。

月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?

山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

忧——

人生苦短;求贤不得;功业未就。

1.全诗围绕着哪个字来写的?

2.诗人的情感是因何而起的?

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。

青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 《诗经·小雅·鹿鸣》 表达诗人招纳贤才的热情

山不厌高,海不厌深。

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 《诗经·小雅·鹿鸣》 表达诗人招纳贤才的热情

山不厌高,海不厌深。 《管子·形势解》 表达了诗人希望尽可能多地接纳贤才的心情

周公吐哺,天下归心。

3.诗人借助什么手法传达自己的情感?

诗句 典故出处 作用

何以解忧?唯有杜康。 杜康,相传是最早造酒的人 指诗人借酒浇愁

青青子衿,悠悠我心。 《诗经·郑风·子衿》 表达诗人渴望得到贤才

呦呦鹿鸣,食野之苹。 我有嘉宾,鼓瑟吹笙。 《诗经·小雅·鹿鸣》 表达诗人招纳贤才的热情

山不厌高,海不厌深。 《管子·形势解》 表达了诗人希望尽可能多地接纳贤才的心情

周公吐哺,天下归心。 《史记·鲁周公世家》 诗人以周公自比,表示要虚心待贤,使天下的人才心悦诚服地归顺他

诗经中的赋、比、兴手法运用的例子:

赋是直铺陈叙述,是基本的表现手法。如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”,即是直接表达自己的感情。

比是“以彼物比此物”,是比喻之意。《诗经》中的《氓》用桑树从繁茂到凋落的变化来比喻爱情的盛衰;《鹤鸣》用“他山之石,可以攻玉”来比喻治国要用贤人;《硕人》连续用“葇荑”喻美人之手,“凝脂”喻美人之肤,“瓠犀”喻美人之齿,等都是《诗经》中用“比”的手法。

兴又多称为“起兴”是借助其他事物为所咏之内容作铺垫,对于诗歌中渲染气氛、创造意境起着重要的作用。用于一首诗或一章诗的开头。如《桃夭》开头的“桃之夭夭,灼灼其华”,写出了春天桃花开放时的美丽氛围,也可以理解为对新娘美貌的暗喻,又可说这是在烘托结婚时的热烈气氛。

“譬如朝露,去日苦多”比喻人生短促。

“明明如月,何时可掇”把贤者比喻为高空的明月。

“月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?”比喻贤士们还没有归宿。

“山不厌高,海不厌深”比喻人才“多多益善”。

“呦呦鹿鸣,食野之苹”是起兴,为了引出下文“我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,表明自己优待贤才的态度。

—— “明明如月,何时可掇”等句运用比兴手法,生动形象地表达出诗人思贤若渴的急切心情。

4.你能从诗歌中看出一个怎样的诗人形象?

诗歌塑造了一位

胸怀天下、

渴望建功立业、

求贤若渴的

诗人形象。

第四部分

背诵诗歌,完成《固学案》相关部分。

第二课时 归园田居

20230918

第一部分

明确背景

陶渊明(约365—427),字元亮,一说名潜,字渊明,东晋大诗人。他幼年时,家道衰落,家境贫寒。青年时期曾有建功立业的大志,但未得重用,只做过几任小官。东晋末年统治阶级内部矛盾尖锐,仕途充满风险,加之政治腐败,陶渊明对现实很失望。他不愿在纷乱黑暗的现实里随波逐流,曾几次退离仕途,最后,从彭泽令职位上隐退,此后终老乡村,死后世人称他为“靖节先生”。陶渊明开创了田园诗派,为古典诗歌开辟了一个新的境界。陶渊明的作品大多写退隐后的生活,表现乡村风物、劳动生活,表达对黑暗现实的不满。他的诗情感真实,诗味醇厚,语言清新,风格平淡自然,对后世有很大的影响。

陶渊明于太元十八年(393)初次出仕,做江州祭酒,不久就回家了。在家闲居了五六年后,又先后担任僚佐,时间都不长。义熙元年(405)八月,出任彭泽县令,在任八十余天后,辞官归田。直到去世,他再也没有出仕。义熙二年(406),即陶渊明辞去彭泽令后的次年,他写下了《归园田居》五首。

第二部分

诵读诗歌,理解大意

明确内容,理清诗歌结构。

第三部分

明确情感,赏析手法

问题探究:

1.诗歌中“尘网”“羁鸟”“池鱼”“樊笼”等词语各比喻什么?

2.诗人是如何描写田园美景的?请从写景顺序、艺术手法和用词的角度分析。

3.诗中描绘田园风光时写到了哪些意象?这些意象有什么特点?描绘了怎样的意境?

4.你如何看待陶渊明的隐居生活?

1.诗歌中“尘网”“羁鸟”“池鱼”“樊笼”等词语各比喻什么?

“尘网”“樊笼”都比喻使人受拘束的尘世。

“羁鸟”“池鱼”是陶渊明自比,意在说明诗人误入官场,深受束缚。

2.诗人是如何描写田园美景的?请从写景顺序、艺术手法和用词的角度分析。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

①由近到远、远近结合。

②视听结合。

③动静结合,以动衬静。

④白描手法。

白 描

白描,本是国画的一种技法,纯用线条勾画,不加烘托渲染。用于写作,指不加渲染烘托的写作手法。

①它不写背景,只突出主体;

②它不求细致,只求传神;

③它不尚华丽,只求务实。

白 描

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

——杜牧《秋夕》

日暮苍山远,天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,风雪夜归人。

——刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》

看万山红遍,

层林尽染;

漫江碧透,

百舸争流。

鹰击长空,

鱼翔浅底,

万类霜天竞自由。

——毛泽东《沁园春·长沙》

3.诗中描绘田园风光时写到了哪些意象?

这些意象有什么特点?描绘了怎样的意境?

恬静、幽雅、空阔、朴素。

营造了一种宁静安谧、淳朴自然的意境,使人深深地体味到诗人那淡泊恬静的生活追求。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

4.你如何看待陶渊明的隐居生活?

袁行霈在《中国文学史》中有一段话评价陶渊明:“陶渊明是中国士大夫精神上的一个归宿,许多士大夫在仕途上失意以后,或厌倦了官场的时候,往往回归到陶渊明,从他身上寻找新的人生价值,并借以安慰自己。白居易、苏轼、陆游、辛弃疾等莫不如此。于是,不为五斗米折腰也就成了中国士大夫精神世界的一座堡垒,用以保护自己出处选择的自由。而平淡自然也就成了他们心目中高尚的艺术境地。”

陶渊明从官场归来,隐居田园,在舍与得之间,不虚伪,不造作,遵循本心,返璞归真,不慕富贵,自由洒脱。他不仅创作了许多优秀的诗歌,更以自己独特的艺术个性及伟大品格深刻影响了一代又一代中国人!

第四部分

比较阅读,品味人生选择

请同学们结合自己对两首诗的理解,和对诗人思想情感的体悟,比较两位诗人人生选择的异同,谈一谈你的感想。

胸怀天下、

渴望建功立业

厌恶官场、

决心归隐田园

VS

第五部分

背诵诗歌,完成相应习题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读