第3单元 课题2 原子的结构 第1课时 原子的构成与核外电子排布(教案)

文档属性

| 名称 | 第3单元 课题2 原子的结构 第1课时 原子的构成与核外电子排布(教案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 597.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-22 16:58:10 | ||

图片预览

文档简介

课题2 原子的结构

本课题包括原子的构成、原子核外电子的排布、相对原子质量三部分内容。第一部分重点介绍原子的构成,同时介绍了原子不显电性的原因,然后又形象的介绍了原子的大小以及原子中各部分的大小和运动情况。

离子的形成是本课题的核心,是教学重点。为了说明离子是什么,它是怎样形成的,就必须介绍原子核外电子的排布和金属、非金属、稀有气体元素原子核外电子层结构的特征与其化学性质的关系,为教学作一个铺垫。因此教材编写了“核外电子的排布”。

教材第二部分主要讲核外电子运动的特点,它有不同于宏观物体运动的规律,远离学生的生活经验,因此学生对电子层的理解有一定困难,是教学的难点,但不是教学的重点。此处只要求学生对核外电子分层排布有一个初步观念就可以了。至于原子结构示意图,仅仅作为原子结构的一种表达手段,教学上不作要求,习题上也不要求会画。

第三部分介绍相对原子质量。由于原子很小,它的质量也很小,所以书写和使用都不方便,于是采用相对原子质量来表示原子的质量。考虑到此时学生尚无同位素的知识,不便提元素相对原子质量是按各种天然同位素原子所占的一定百分比计算出来的平均值,所以此处只能要求学生对相对原子质量做含糊的、初步的了解(将原子的相对原子质量作为元素的相对原子质量使用)。

第1课时 原子的构成与核外电子排布

【教学目标】

1.知识目标

(1)了解原子是由质子、中子和电子构成的。

(2)知道原子核外电子是分层排布的。

(3)进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

2.能力目标

(1)充分发挥学生的空间想象力。

(2)学习运用对比、归纳的方法在微观世界和宏观世界之间架起一座桥梁。

(3)运用形象恰当的比喻减少学生对微观世界的神秘感。

3.素养目标

(1)对学生进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

(2)逐步提高学生抽象思维的能力、想象力和分析、推理能力。

【教学重点】

1.原子的构成。

2.原子核外电子的排布。

【教学难点】

1.核电荷数、核内质子数和核外电子数的关系。

2.核外电子排布。

【教学准备】

多媒体课件

一、导入新课

[创设情景]先播放1964年10月16日我国成功爆炸第一颗原子弹的资料短片,然后教师简要结合国际形势“印巴核竞争”,指出“核力量”是一个国家国防实力的象征……继而“问题激疑”引入新课。

[问题激疑]为什么“原子弹的爆炸”会产生如此巨大的能量呢?要了解这个问题,我们首先要弄清原子结构的奥秘。

二、推进新课

1.原子的构成

[猜想]以“我想象中的原子结构”为题,请提出你的假设。

[交流讨论]学生以小组为单位交流各自的想法。

[小组汇报]

学生1:我们小组认为,原子像一个实心小球。

学生2:原子像一个乒乓球。

学生3:像我们家的樱桃。……

[过渡]大家心目中的原子,是一个没有内部结构的圆球。但是,经过20世纪整整一个世纪的努力,科学家们不但打开了原子的大门,而且发现小小的原子内部结构复杂,构成原子的基本粒子已经发现了很多种,至今仍然在探索中。

[问题激疑]那么原子究竟具有一个什么样的结构呢?

[引导探究]教师播放flash动画:(动画部分内容:居于中心的一个运动着的“球体”,几个“微粒”围绕“球体”在运动)

[问题促思]通过观看“原子的动画模型”,你对“原子的结构”是否有了一个更新的认识呢?

[交流讨论]学生同组之间相互交流对“原子结构”的新看法。

学生1:原来原子不是一个实心球体,它是由更小的微粒构成的。

学生2:在原子内部一些小的微粒在围绕一个大微粒运动,但我们不知道这些微粒是什么?……

[呈现情景]那么这些微粒究竟是什么呢?人类对原子结构的认识是一部壮丽的史诗——汤姆生发现了原子中的电子,卢瑟福发现原子核……

[引导探究]及时用投影出示用“a粒子轰击金箔”的史料图片及文字说明,并提出新问题:你能试着对上述实验现象进行解释吗?

[交流讨论]

学生1:大多数a粒子能穿透金箔,说明a粒子没有受到阻挡,金原子内部有很大的空间。

学生2:一小部分粒子改变了原来的运动路径,甚至有极少数的a粒子反弹了回去,我们可以想象到a粒子碰到了坚硬的东西,原子内部可能有一个实心的核,就象我们家乡的杏子中有一个“核”一样。

……

[小结]大家猜测得很对!

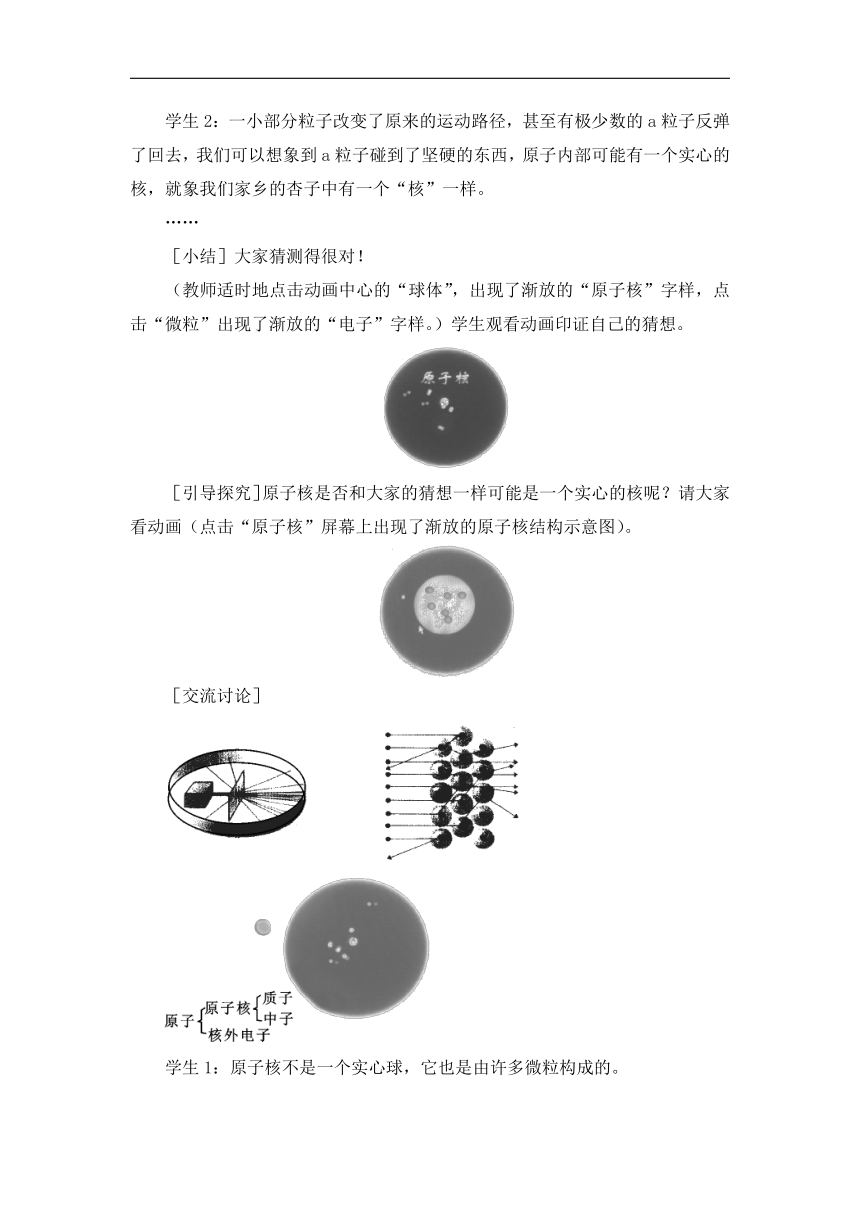

(教师适时地点击动画中心的“球体”,出现了渐放的“原子核”字样,点击“微粒”出现了渐放的“电子”字样。)学生观看动画印证自己的猜想。

[引导探究]原子核是否和大家的猜想一样可能是一个实心的核呢?请大家看动画(点击“原子核”屏幕上出现了渐放的原子核结构示意图)。

[交流讨论]

学生1:原子核不是一个实心球,它也是由许多微粒构成的。

学生2:从图示上看,应该说它是由一些带正电的微粒和不带电的微粒构成。

[小结]通过刚才的探究,我们对原子的构成有了一个大致的印象,下面让我们来系统观看“原子结构”的动画,并试着用文字简述原子的构成。

[活动探究]通过刚才的学习,我们对原子的结构有了更新的认识,下面请同学们以小组为单位,阅读课本,你能从中获取哪些信息呢?

[交流讨论]

学生1:原子是由原子核和核外电子两个部分构成。

学生2:原子是由质子、中子、电子三种微粒构成的。

学生3:我认为应该加“一般”两个字。

学生4:在原子中质子数等于电子数,但不一定等于中子数。

学生5:原子很小,但有一定的质量,原子的质量主要集中在原子核上。

学生6:从表中我们可以看出,原子虽然由一些带电的微粒构成,但它并不显电性,我的理由是……

2.核外电子的排布

[思考](1)核外电子的排布特点

氢原子核外只有一个电子,这一电子围绕氢的原子核在核外的“巨大”空间里高速运动。在具有多个电子的原子中,电子是如何运动的呢?

[课件展示]动画展示核外电子的分层运动

[学生阅读]请大家阅读课本“核外电子的排布”一段内容,总结核外电子运动的特点及排布特点。

[分析]由刚才的动画模拟可知:核外电子的运动有自己的特点,它不像行星绕太阳旋转有固定的轨道,但却有经常出现的区域。科学家把这些区域称为电子层。核外电子是在不同的电子层内运动的,人们又把这种现象叫做核外电子的分层排布。

现在发现元素原子核外电子最少的有1层,最多的有7层。最外层电子数最多不超过8个(只有1层的不超过2个)。电子排布时,总是最先排布在离核较近的能量较低的电子层里,然后再依据能量高低逐渐向外层排布。

(2)原子结构示意图

[过渡]为了简明、方便地表示出原子的结构及原子核外电子排布的特点,我们引入了原子结构示意图。

我们以氧元素为例介绍原子结构示意图的画法。

[小结]①圆圈和圆圈内的数字分别表示原子核和核内质子数;

②弧线表示电子层;③弧线上的数字表示该电子层上排布的电子数。

[练习]结合核外电子排布规律画镁原子、氯原子的结构示意图

[小结]核外电子排布规律:

(1)电子是分层排布的,第一层不超过2个电子,第二层不超过8个电子,……,最外层最多容纳8个电子(只有1层的不超过2个)。

(2)电子排布时依据电子层能量的高低,由里向外排布。

三、典例剖析例下列关于原子结构的叙述正确的是( )

A.一切原子的原子核都由质子和中子构成

B.在原子中,核电荷数一定等于质子数或核外电子数

C.原子核内质子数一定等于中子数

D.原子是不能再分的粒子

【解析】绝大多数原子的原子核都是由质子和中子构成,但不是一切原子的原子核里都有质子和中子,普通氢原子核内只有一个质子而没有中子,所以A、C错误;对于D来说,原子是化学变化中最小的微粒,在化学变化中确实不可以再分,但在其他变化(如核反应)中可以再分。在原子中,核电荷数=质子数=核外电子数,所以整个原子不显电性。

【答案】B

四、课堂检测

完成练习册中本课时对应课堂作业部分.

五、课堂小结

[提问] 通过今天的学习,你学到了哪些知识?

[小结]本节课我们重点学习了原子的构成、原子核外电子的排布,认识了原子的内部结构。现在我们知道,原子由原子核和电子构成,原子核又由质子和中子构成。

六、布置作业

完成练习册中本课时对应课后作业.

课题2 原子的结构

第1课时 原子的构成与核外电子排布

1.原子的构成

(2)核电荷数=核内质子数=核外电子数

(3)不同种类的原子,其核内的质子数不同,核外的电子数也不同。

2.核外电子的排布

(1)核外电子的排布特点:分层排布,能量低,离核近,能量高,离核远

(2)原子结构示意图

(3)原子结构与元素种类及元素化学性质的关系元素种类及元素化学性质与原子的最外层上的电子数目关系最密切。

这一节内容比较抽象,难度较大。由于微观粒子看不见,摸不着,学生缺乏感性认识,教师在课堂上尽可能地运用图片、动画创设情景,通过形象的描绘、科学的推理、史料的佐证,加强教学的直观性,将原子的结构直观而形象地展示出来。在解决“原子构成”的问题中,教师采用了设想、讨论交流、动画启示来逐步完善思维过程的群体探究方式,使学生体验到探究发现的乐趣。整个设计注重对学生科学探究能力的培养。在教学中,教师运用了一系列的“问题情景”,通过引导学生观察、讨论、交流,培养学生的合作、探究意识,体会知识的产生与形成过程。

该课的最大特点是:学生自主活动较为充分,参与面广,气氛浓烈;教师充分挖掘教学内容,注重现有教学资料的整合与利用,使课堂结构与信息输入更加生动活泼而富有吸引力;教师充分发挥了引导者、组织者的作用,始终随学生的思维起伏,特别是在学生群体思维停滞之处,充分利用图表、史料、动画模型,变抽象为具体,变微观为宏观,让学生反思悟法,体会知识的产生与发展过程,使学生在探究过程中,学到了技能,获取了知识,锤炼了思维,张扬了个性。

本课题包括原子的构成、原子核外电子的排布、相对原子质量三部分内容。第一部分重点介绍原子的构成,同时介绍了原子不显电性的原因,然后又形象的介绍了原子的大小以及原子中各部分的大小和运动情况。

离子的形成是本课题的核心,是教学重点。为了说明离子是什么,它是怎样形成的,就必须介绍原子核外电子的排布和金属、非金属、稀有气体元素原子核外电子层结构的特征与其化学性质的关系,为教学作一个铺垫。因此教材编写了“核外电子的排布”。

教材第二部分主要讲核外电子运动的特点,它有不同于宏观物体运动的规律,远离学生的生活经验,因此学生对电子层的理解有一定困难,是教学的难点,但不是教学的重点。此处只要求学生对核外电子分层排布有一个初步观念就可以了。至于原子结构示意图,仅仅作为原子结构的一种表达手段,教学上不作要求,习题上也不要求会画。

第三部分介绍相对原子质量。由于原子很小,它的质量也很小,所以书写和使用都不方便,于是采用相对原子质量来表示原子的质量。考虑到此时学生尚无同位素的知识,不便提元素相对原子质量是按各种天然同位素原子所占的一定百分比计算出来的平均值,所以此处只能要求学生对相对原子质量做含糊的、初步的了解(将原子的相对原子质量作为元素的相对原子质量使用)。

第1课时 原子的构成与核外电子排布

【教学目标】

1.知识目标

(1)了解原子是由质子、中子和电子构成的。

(2)知道原子核外电子是分层排布的。

(3)进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

2.能力目标

(1)充分发挥学生的空间想象力。

(2)学习运用对比、归纳的方法在微观世界和宏观世界之间架起一座桥梁。

(3)运用形象恰当的比喻减少学生对微观世界的神秘感。

3.素养目标

(1)对学生进行世界的物质性、物质的可分性的辩证唯物主义观点教育。

(2)逐步提高学生抽象思维的能力、想象力和分析、推理能力。

【教学重点】

1.原子的构成。

2.原子核外电子的排布。

【教学难点】

1.核电荷数、核内质子数和核外电子数的关系。

2.核外电子排布。

【教学准备】

多媒体课件

一、导入新课

[创设情景]先播放1964年10月16日我国成功爆炸第一颗原子弹的资料短片,然后教师简要结合国际形势“印巴核竞争”,指出“核力量”是一个国家国防实力的象征……继而“问题激疑”引入新课。

[问题激疑]为什么“原子弹的爆炸”会产生如此巨大的能量呢?要了解这个问题,我们首先要弄清原子结构的奥秘。

二、推进新课

1.原子的构成

[猜想]以“我想象中的原子结构”为题,请提出你的假设。

[交流讨论]学生以小组为单位交流各自的想法。

[小组汇报]

学生1:我们小组认为,原子像一个实心小球。

学生2:原子像一个乒乓球。

学生3:像我们家的樱桃。……

[过渡]大家心目中的原子,是一个没有内部结构的圆球。但是,经过20世纪整整一个世纪的努力,科学家们不但打开了原子的大门,而且发现小小的原子内部结构复杂,构成原子的基本粒子已经发现了很多种,至今仍然在探索中。

[问题激疑]那么原子究竟具有一个什么样的结构呢?

[引导探究]教师播放flash动画:(动画部分内容:居于中心的一个运动着的“球体”,几个“微粒”围绕“球体”在运动)

[问题促思]通过观看“原子的动画模型”,你对“原子的结构”是否有了一个更新的认识呢?

[交流讨论]学生同组之间相互交流对“原子结构”的新看法。

学生1:原来原子不是一个实心球体,它是由更小的微粒构成的。

学生2:在原子内部一些小的微粒在围绕一个大微粒运动,但我们不知道这些微粒是什么?……

[呈现情景]那么这些微粒究竟是什么呢?人类对原子结构的认识是一部壮丽的史诗——汤姆生发现了原子中的电子,卢瑟福发现原子核……

[引导探究]及时用投影出示用“a粒子轰击金箔”的史料图片及文字说明,并提出新问题:你能试着对上述实验现象进行解释吗?

[交流讨论]

学生1:大多数a粒子能穿透金箔,说明a粒子没有受到阻挡,金原子内部有很大的空间。

学生2:一小部分粒子改变了原来的运动路径,甚至有极少数的a粒子反弹了回去,我们可以想象到a粒子碰到了坚硬的东西,原子内部可能有一个实心的核,就象我们家乡的杏子中有一个“核”一样。

……

[小结]大家猜测得很对!

(教师适时地点击动画中心的“球体”,出现了渐放的“原子核”字样,点击“微粒”出现了渐放的“电子”字样。)学生观看动画印证自己的猜想。

[引导探究]原子核是否和大家的猜想一样可能是一个实心的核呢?请大家看动画(点击“原子核”屏幕上出现了渐放的原子核结构示意图)。

[交流讨论]

学生1:原子核不是一个实心球,它也是由许多微粒构成的。

学生2:从图示上看,应该说它是由一些带正电的微粒和不带电的微粒构成。

[小结]通过刚才的探究,我们对原子的构成有了一个大致的印象,下面让我们来系统观看“原子结构”的动画,并试着用文字简述原子的构成。

[活动探究]通过刚才的学习,我们对原子的结构有了更新的认识,下面请同学们以小组为单位,阅读课本,你能从中获取哪些信息呢?

[交流讨论]

学生1:原子是由原子核和核外电子两个部分构成。

学生2:原子是由质子、中子、电子三种微粒构成的。

学生3:我认为应该加“一般”两个字。

学生4:在原子中质子数等于电子数,但不一定等于中子数。

学生5:原子很小,但有一定的质量,原子的质量主要集中在原子核上。

学生6:从表中我们可以看出,原子虽然由一些带电的微粒构成,但它并不显电性,我的理由是……

2.核外电子的排布

[思考](1)核外电子的排布特点

氢原子核外只有一个电子,这一电子围绕氢的原子核在核外的“巨大”空间里高速运动。在具有多个电子的原子中,电子是如何运动的呢?

[课件展示]动画展示核外电子的分层运动

[学生阅读]请大家阅读课本“核外电子的排布”一段内容,总结核外电子运动的特点及排布特点。

[分析]由刚才的动画模拟可知:核外电子的运动有自己的特点,它不像行星绕太阳旋转有固定的轨道,但却有经常出现的区域。科学家把这些区域称为电子层。核外电子是在不同的电子层内运动的,人们又把这种现象叫做核外电子的分层排布。

现在发现元素原子核外电子最少的有1层,最多的有7层。最外层电子数最多不超过8个(只有1层的不超过2个)。电子排布时,总是最先排布在离核较近的能量较低的电子层里,然后再依据能量高低逐渐向外层排布。

(2)原子结构示意图

[过渡]为了简明、方便地表示出原子的结构及原子核外电子排布的特点,我们引入了原子结构示意图。

我们以氧元素为例介绍原子结构示意图的画法。

[小结]①圆圈和圆圈内的数字分别表示原子核和核内质子数;

②弧线表示电子层;③弧线上的数字表示该电子层上排布的电子数。

[练习]结合核外电子排布规律画镁原子、氯原子的结构示意图

[小结]核外电子排布规律:

(1)电子是分层排布的,第一层不超过2个电子,第二层不超过8个电子,……,最外层最多容纳8个电子(只有1层的不超过2个)。

(2)电子排布时依据电子层能量的高低,由里向外排布。

三、典例剖析例下列关于原子结构的叙述正确的是( )

A.一切原子的原子核都由质子和中子构成

B.在原子中,核电荷数一定等于质子数或核外电子数

C.原子核内质子数一定等于中子数

D.原子是不能再分的粒子

【解析】绝大多数原子的原子核都是由质子和中子构成,但不是一切原子的原子核里都有质子和中子,普通氢原子核内只有一个质子而没有中子,所以A、C错误;对于D来说,原子是化学变化中最小的微粒,在化学变化中确实不可以再分,但在其他变化(如核反应)中可以再分。在原子中,核电荷数=质子数=核外电子数,所以整个原子不显电性。

【答案】B

四、课堂检测

完成练习册中本课时对应课堂作业部分.

五、课堂小结

[提问] 通过今天的学习,你学到了哪些知识?

[小结]本节课我们重点学习了原子的构成、原子核外电子的排布,认识了原子的内部结构。现在我们知道,原子由原子核和电子构成,原子核又由质子和中子构成。

六、布置作业

完成练习册中本课时对应课后作业.

课题2 原子的结构

第1课时 原子的构成与核外电子排布

1.原子的构成

(2)核电荷数=核内质子数=核外电子数

(3)不同种类的原子,其核内的质子数不同,核外的电子数也不同。

2.核外电子的排布

(1)核外电子的排布特点:分层排布,能量低,离核近,能量高,离核远

(2)原子结构示意图

(3)原子结构与元素种类及元素化学性质的关系元素种类及元素化学性质与原子的最外层上的电子数目关系最密切。

这一节内容比较抽象,难度较大。由于微观粒子看不见,摸不着,学生缺乏感性认识,教师在课堂上尽可能地运用图片、动画创设情景,通过形象的描绘、科学的推理、史料的佐证,加强教学的直观性,将原子的结构直观而形象地展示出来。在解决“原子构成”的问题中,教师采用了设想、讨论交流、动画启示来逐步完善思维过程的群体探究方式,使学生体验到探究发现的乐趣。整个设计注重对学生科学探究能力的培养。在教学中,教师运用了一系列的“问题情景”,通过引导学生观察、讨论、交流,培养学生的合作、探究意识,体会知识的产生与形成过程。

该课的最大特点是:学生自主活动较为充分,参与面广,气氛浓烈;教师充分挖掘教学内容,注重现有教学资料的整合与利用,使课堂结构与信息输入更加生动活泼而富有吸引力;教师充分发挥了引导者、组织者的作用,始终随学生的思维起伏,特别是在学生群体思维停滞之处,充分利用图表、史料、动画模型,变抽象为具体,变微观为宏观,让学生反思悟法,体会知识的产生与发展过程,使学生在探究过程中,学到了技能,获取了知识,锤炼了思维,张扬了个性。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件