高中语文统编版选择性必修上册4.《在民族复兴的历史丰碑上》(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版选择性必修上册4.《在民族复兴的历史丰碑上》(共25张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 52.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 07:25:41 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

钟华论

学习目标

1.梳理文章各部分主要内容,分析多角度、分层次进行报道的方法。

2.理解并传承中国人民在抗疫行动中体现的“百折不挠、众志成城、甘于奉献、命运与共”的精神品格。

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行,是1949年以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

在这场同严重疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

导

了解作者

“铁肩担道义,妙笔著文章。”在中国,有个手执如椽巨笔的“铁三角”——钟华论,任仲平,钟声。

钟华论,是由新华社领导直接指挥、集中全社评论骨干力量打造的重要政论栏目,于2019年创办。“钟华论”聚焦深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,打造有高度、有深度、有温度的重磅评论,实现文字、视频、图片、金句海报的全媒呈现,彰显新华社评论的权威性、传播力和影响力。

“钟华论”聚焦重要思想、重大事件、重要节点发声定调,彰显了新华社评论的权威性和影响力。受众点赞“既有政治高度,又有思想深度,还有人性温度”“写出了人民心声”。

任仲平,是“人民日报重要评论”的谐音缩写。“任仲平”他是一群人的新闻理想,是一张报纸的社会责任。

钟 声,是《人民日报》以此为笔名的国际评论,是“中国之声”的简称,把“中”字改成“钟”,取“警世钟声”的寓意。作为中国的权威媒体,人民日报有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,同时针对一些国际社会的不实指责进行反驳。

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

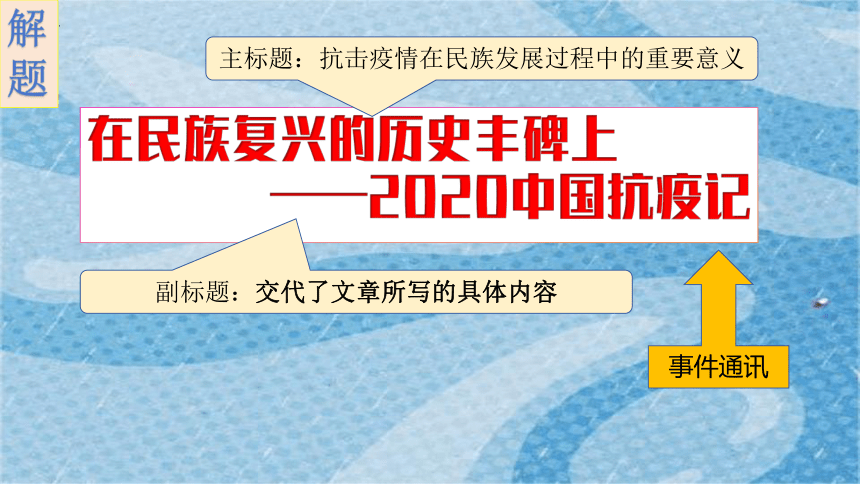

解 题

主标题:抗击疫情在民族发展过程中的重要意义

副标题:交代了文章所写的具体内容

事件通讯

1、快速浏览课文,圈画每一小节的关键词句,概括各节内容,并给每部分拟一则小标题。

2、本文围绕着抗疫这一主题,是按照怎样的层次和内在联系组织起来的?

思

思展

章节 小标题

引子 中国抗疫,雄浑篇章 一 中国力量,挺过疫情 二 制度优势,战疫法宝 三 中国精神,力量之源 四 生命至上,价值理念 五 科学抗疫,有力武器 六 全面“体检”,反思改变 七 大国担当,命运与共 八 渡尽劫波,光明未来

由宏观到具体

由内因到外因

由国内到国际

空间

时间

中国取得抗疫重大战略成果的原因

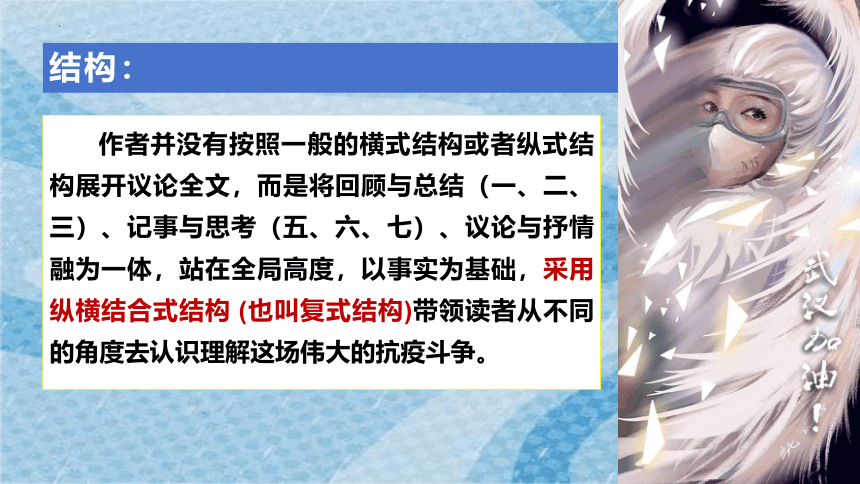

结构:

作者并没有按照一般的横式结构或者纵式结构展开议论全文,而是将回顾与总结(一、二、三)、记事与思考(五、六、七)、议论与抒情融为一体,站在全局高度,以事实为基础,采用纵横结合式结构 (也叫复式结构)带领读者从不同的角度去认识理解这场伟大的抗疫斗争。

制度优势

中国共产党作为领导一切的最高政治领导力量,其总揽全局、协调各方的主心骨作用充分发挥,中国特色社会主义制度的政治优势充分彰显。

形成鲜明对照的是,部分西方国家却因为政党纷争走向政治极化,决策效率低下,丧失疫情防控的最佳时机。面对来势汹汹的疫情,美国民主党与共和党也未能携手抗击疫情,而是各怀“鬼胎”。由于民主党人反对,共和党版的第三轮紧急经济援助计划,在参议院3月23日的程序性投票中再次未能达到60票的门槛,宣告失败。截止4月中旬美国国会仍旧没有就下一步应该怎样应对疫情达成一致,民主党和共和党均表示不会放弃各自的提议,僵局进一步加深。另外,在两党激烈党争大背景下,由于美国重灾区的各州的州长多为民主党人,由共和党主导的联邦政府和各州政府的合作也开始产生严重分歧。与此同时,美国的疫情愈演愈烈,截至美国时间5月4日,人口约3.3亿美国累计确诊病例已经达到1152372人,而人口约14亿的中国累计确诊病例不到85000人。

1、结合本单元其他五篇文章的学习,探讨:新时代伟大抗疫精神与中华民族精神、革命精神,在内涵上是怎样一脉相承的?

议

篇目 精神

《中国人民站起来了》

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

篇目 精神

《中国人民站起来了》 中国共产党是一个善于团结、真诚合作、致力于民族发展大业的政党。革命领袖高瞻远瞩,有胆识、有魄力、有信心,能够让我们的国家有一个美好的未来。

《长征胜利万岁》 对革命理想和事业无比忠诚、信念坚定,具有不畏艰难险阻、勇往直前、不屈不挠、自强不息的革命乐观主义精神。

《大战中的插曲》 中国军人的革命人道主义精神。

《别了,“不列颠尼亚”》 中国共产党的坚定信仰和坚持不懈的努力是祖国统一的保障。

展评

篇目 精神

《县委书记的榜样——焦裕禄》 不怕困难,迎难而上,艰苦奋斗、自力更生,公而忘私,鞠躬尽瘁的公仆精神。

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》 新时代的伟大抗疫精神是与战争年代革命者的革命精神一脉相承的。

自强不息、百折不挠的坚强意志,

万众一心、众志成城的团结精神,

顾全大局、甘于奉献的担当意识,

一方有难、八方支援的仁爱之心,

命运与共、天下一家的社会理想。

作为新时代社会主义建设者,他们体现了新时代广大中国人民对革命精神的继承发扬。

本文全面、客观、立体地报道了党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情,取得重大战略成果这一事件,揭示了中国抗疫取得巨大成就的根本原因,思路清晰,内容全面,高屋建瓴,气魄宏大。

作者将回顾与总结、记事与思考融为一体,带领读者从不同角度认识和理解这场伟大的抗疫斗争。既表现出生命至上的价值追求,

又彰显了科学抗疫的理性思考;既有对中华优秀传统文化和中华民族精神的热情礼赞,又有推动构建人类命运共同体的真诚愿望和博大胸怀;既有对新时代中国人民高尚品格的歌颂,又有对推进社会治理体系变革的深入思考。

小结

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

钟华论

第2课时

学习目标

1、品味文中富有诗意、饱含情感的语句。

2、品味学习作者高超的写作技艺,提升个人写作能力。

“感人心者,莫先乎情,莫始乎言”,这篇通讯中采用了大量富有诗意、饱含深情的语句表达观点和情感,具有一种荡气回肠、打动人心的力量。

文中哪些金句打动了你?你从中读出了哪些感情?作者借用什么手法让情感的表达更生动的?请从文中挑选三处,书面作答,旁批在课本上。

思

提示:

手法+所写内容+作用(内容、结构)

最后一点要整合全句表达的情感/道理

组内交流自己思考的结论,争取人人发言,充分表达。

议

示例:“武汉,从来不是一座‘孤岛’;湖北,从来不是孤军作战。”(P31二)

这句话采用对称句式,写出疫情暴发,武汉告急,无数热血儿女火速奔赴,昼夜驰援的情况,生动形象的解读了抗议期间一方有难,八方支援的感人场面。“从来不是”加强语气,突显了全国一盘棋,集中力量办大事的特点,体现中国特色社会主义制度的显著优势。

议评

浩浩长江水,巍巍黄鹤楼。【对偶】

大江流日夜,慷慨歌未央。2020年的中国抗疫,在中华民族史册、人类发展史册上写下悲壮雄浑的篇章。【化用】

灾难虽巨大,但压不垮英勇的中国人民。

寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。【双关】

一个国家对生命的态度,是最有说服力的文明标尺。【比喻】

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。【比喻】

多种修辞:增强表现力|增添文采|意蕴丰富|生动形象。

引用名言,增添文采,使文章更具客观性和说服力。

议评

法国前总理拉法兰赞叹:“在疫情面前,中国展现出强大高效的组织和动员能力,令人印象深刻。”

抗疫期间,有句话刷屏了:“ 劲头上来了,很多东西都能解决。”这股劲,就是中国人的精气神,就是永恒不灭的民族魂。

学者卡尔·齐默在《病毒星球》一书中写下这样的感悟:我们生活的历史,其实就是一部病毒史。

爱因斯坦曾说:“科学的不朽荣誉,在于它通过对人类心灵的作用,克服了人们在自己面前和在自然界面前的不安全感。”

“障百川而东之,回狂澜于既倒。”面对来势汹汹的新冠肺炎疫情,党中央沉着应对、果断决策。

整散结合 排比

议评

从重症病房,到城乡社区,从工厂车间,到科研院所,到处都有共产党员冲锋陷阵的身影。

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……

在漫长而悲壮的缠斗中,多少生灵惨遭涂炭,多少文明因此毁灭。

这份谢意,澎湃而又悠长。只有穿越了大风大浪,经历了生死考验,才能读懂其中的真情与大爱。

坚持全国一盘棋,集中力量办大事,是中国特色社会主义制度的显著优势,也是我们战胜疫情的重要法宝。

岁月静好,只因有人负重前行;稳若泰山,源于根基坚实如铁。

每一次握手,都在传递力量;每一句话语,都是郑重的承诺:“你若性命相托,我必全力拼搏。”

没有生而英勇,只因选择无畏。那一封封按着鲜红手印的请战书,那一道道口罩勒出的深痕,那一个个彻夜照顾患者的身影,正是对医者仁心的最好诠释。

长短句结合

议评

检

篇目

《中国人民站起来了》

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

以“伟大的复兴”为主题,以本单元所学篇目为素材,用“从……到……”的句式,写一个200字左右的文段,至少使用两种修辞。

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

钟华论

学习目标

1.梳理文章各部分主要内容,分析多角度、分层次进行报道的方法。

2.理解并传承中国人民在抗疫行动中体现的“百折不挠、众志成城、甘于奉献、命运与共”的精神品格。

新冠肺炎疫情是百年来全球发生的最严重的传染病大流行,是1949年以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。

在这场同严重疫情的殊死较量中,中国人民和中华民族以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概,铸就了生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。

导

了解作者

“铁肩担道义,妙笔著文章。”在中国,有个手执如椽巨笔的“铁三角”——钟华论,任仲平,钟声。

钟华论,是由新华社领导直接指挥、集中全社评论骨干力量打造的重要政论栏目,于2019年创办。“钟华论”聚焦深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,打造有高度、有深度、有温度的重磅评论,实现文字、视频、图片、金句海报的全媒呈现,彰显新华社评论的权威性、传播力和影响力。

“钟华论”聚焦重要思想、重大事件、重要节点发声定调,彰显了新华社评论的权威性和影响力。受众点赞“既有政治高度,又有思想深度,还有人性温度”“写出了人民心声”。

任仲平,是“人民日报重要评论”的谐音缩写。“任仲平”他是一群人的新闻理想,是一张报纸的社会责任。

钟 声,是《人民日报》以此为笔名的国际评论,是“中国之声”的简称,把“中”字改成“钟”,取“警世钟声”的寓意。作为中国的权威媒体,人民日报有义务对一些重要的国际问题和涉华问题发表自己的看法,同时针对一些国际社会的不实指责进行反驳。

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

解 题

主标题:抗击疫情在民族发展过程中的重要意义

副标题:交代了文章所写的具体内容

事件通讯

1、快速浏览课文,圈画每一小节的关键词句,概括各节内容,并给每部分拟一则小标题。

2、本文围绕着抗疫这一主题,是按照怎样的层次和内在联系组织起来的?

思

思展

章节 小标题

引子 中国抗疫,雄浑篇章 一 中国力量,挺过疫情 二 制度优势,战疫法宝 三 中国精神,力量之源 四 生命至上,价值理念 五 科学抗疫,有力武器 六 全面“体检”,反思改变 七 大国担当,命运与共 八 渡尽劫波,光明未来

由宏观到具体

由内因到外因

由国内到国际

空间

时间

中国取得抗疫重大战略成果的原因

结构:

作者并没有按照一般的横式结构或者纵式结构展开议论全文,而是将回顾与总结(一、二、三)、记事与思考(五、六、七)、议论与抒情融为一体,站在全局高度,以事实为基础,采用纵横结合式结构 (也叫复式结构)带领读者从不同的角度去认识理解这场伟大的抗疫斗争。

制度优势

中国共产党作为领导一切的最高政治领导力量,其总揽全局、协调各方的主心骨作用充分发挥,中国特色社会主义制度的政治优势充分彰显。

形成鲜明对照的是,部分西方国家却因为政党纷争走向政治极化,决策效率低下,丧失疫情防控的最佳时机。面对来势汹汹的疫情,美国民主党与共和党也未能携手抗击疫情,而是各怀“鬼胎”。由于民主党人反对,共和党版的第三轮紧急经济援助计划,在参议院3月23日的程序性投票中再次未能达到60票的门槛,宣告失败。截止4月中旬美国国会仍旧没有就下一步应该怎样应对疫情达成一致,民主党和共和党均表示不会放弃各自的提议,僵局进一步加深。另外,在两党激烈党争大背景下,由于美国重灾区的各州的州长多为民主党人,由共和党主导的联邦政府和各州政府的合作也开始产生严重分歧。与此同时,美国的疫情愈演愈烈,截至美国时间5月4日,人口约3.3亿美国累计确诊病例已经达到1152372人,而人口约14亿的中国累计确诊病例不到85000人。

1、结合本单元其他五篇文章的学习,探讨:新时代伟大抗疫精神与中华民族精神、革命精神,在内涵上是怎样一脉相承的?

议

篇目 精神

《中国人民站起来了》

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

篇目 精神

《中国人民站起来了》 中国共产党是一个善于团结、真诚合作、致力于民族发展大业的政党。革命领袖高瞻远瞩,有胆识、有魄力、有信心,能够让我们的国家有一个美好的未来。

《长征胜利万岁》 对革命理想和事业无比忠诚、信念坚定,具有不畏艰难险阻、勇往直前、不屈不挠、自强不息的革命乐观主义精神。

《大战中的插曲》 中国军人的革命人道主义精神。

《别了,“不列颠尼亚”》 中国共产党的坚定信仰和坚持不懈的努力是祖国统一的保障。

展评

篇目 精神

《县委书记的榜样——焦裕禄》 不怕困难,迎难而上,艰苦奋斗、自力更生,公而忘私,鞠躬尽瘁的公仆精神。

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》 新时代的伟大抗疫精神是与战争年代革命者的革命精神一脉相承的。

自强不息、百折不挠的坚强意志,

万众一心、众志成城的团结精神,

顾全大局、甘于奉献的担当意识,

一方有难、八方支援的仁爱之心,

命运与共、天下一家的社会理想。

作为新时代社会主义建设者,他们体现了新时代广大中国人民对革命精神的继承发扬。

本文全面、客观、立体地报道了党中央领导全国人民抗击新冠肺炎疫情,取得重大战略成果这一事件,揭示了中国抗疫取得巨大成就的根本原因,思路清晰,内容全面,高屋建瓴,气魄宏大。

作者将回顾与总结、记事与思考融为一体,带领读者从不同角度认识和理解这场伟大的抗疫斗争。既表现出生命至上的价值追求,

又彰显了科学抗疫的理性思考;既有对中华优秀传统文化和中华民族精神的热情礼赞,又有推动构建人类命运共同体的真诚愿望和博大胸怀;既有对新时代中国人民高尚品格的歌颂,又有对推进社会治理体系变革的深入思考。

小结

在民族复兴的历史丰碑上

——2020中国抗疫记

钟华论

第2课时

学习目标

1、品味文中富有诗意、饱含情感的语句。

2、品味学习作者高超的写作技艺,提升个人写作能力。

“感人心者,莫先乎情,莫始乎言”,这篇通讯中采用了大量富有诗意、饱含深情的语句表达观点和情感,具有一种荡气回肠、打动人心的力量。

文中哪些金句打动了你?你从中读出了哪些感情?作者借用什么手法让情感的表达更生动的?请从文中挑选三处,书面作答,旁批在课本上。

思

提示:

手法+所写内容+作用(内容、结构)

最后一点要整合全句表达的情感/道理

组内交流自己思考的结论,争取人人发言,充分表达。

议

示例:“武汉,从来不是一座‘孤岛’;湖北,从来不是孤军作战。”(P31二)

这句话采用对称句式,写出疫情暴发,武汉告急,无数热血儿女火速奔赴,昼夜驰援的情况,生动形象的解读了抗议期间一方有难,八方支援的感人场面。“从来不是”加强语气,突显了全国一盘棋,集中力量办大事的特点,体现中国特色社会主义制度的显著优势。

议评

浩浩长江水,巍巍黄鹤楼。【对偶】

大江流日夜,慷慨歌未央。2020年的中国抗疫,在中华民族史册、人类发展史册上写下悲壮雄浑的篇章。【化用】

灾难虽巨大,但压不垮英勇的中国人民。

寒冬再漫长,也阻挡不了春天的脚步。【双关】

一个国家对生命的态度,是最有说服力的文明标尺。【比喻】

灾难,是观照一个民族灵魂的镜子。【比喻】

多种修辞:增强表现力|增添文采|意蕴丰富|生动形象。

引用名言,增添文采,使文章更具客观性和说服力。

议评

法国前总理拉法兰赞叹:“在疫情面前,中国展现出强大高效的组织和动员能力,令人印象深刻。”

抗疫期间,有句话刷屏了:“ 劲头上来了,很多东西都能解决。”这股劲,就是中国人的精气神,就是永恒不灭的民族魂。

学者卡尔·齐默在《病毒星球》一书中写下这样的感悟:我们生活的历史,其实就是一部病毒史。

爱因斯坦曾说:“科学的不朽荣誉,在于它通过对人类心灵的作用,克服了人们在自己面前和在自然界面前的不安全感。”

“障百川而东之,回狂澜于既倒。”面对来势汹汹的新冠肺炎疫情,党中央沉着应对、果断决策。

整散结合 排比

议评

从重症病房,到城乡社区,从工厂车间,到科研院所,到处都有共产党员冲锋陷阵的身影。

从白衣战士冲锋在前的身影里,人们看到了“苟利国家生死以”的英勇无畏;从无数普通人坚守岗位的执着中,人们看到了“天下兴亡,匹夫有责”的责任感;从八方驰援的物资洪流中,人们看到了“岂曰无衣,与子同袍”的血脉深情;从方舱医院里“读书哥”的淡定中,人们看到了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”的乐观豁达……

在漫长而悲壮的缠斗中,多少生灵惨遭涂炭,多少文明因此毁灭。

这份谢意,澎湃而又悠长。只有穿越了大风大浪,经历了生死考验,才能读懂其中的真情与大爱。

坚持全国一盘棋,集中力量办大事,是中国特色社会主义制度的显著优势,也是我们战胜疫情的重要法宝。

岁月静好,只因有人负重前行;稳若泰山,源于根基坚实如铁。

每一次握手,都在传递力量;每一句话语,都是郑重的承诺:“你若性命相托,我必全力拼搏。”

没有生而英勇,只因选择无畏。那一封封按着鲜红手印的请战书,那一道道口罩勒出的深痕,那一个个彻夜照顾患者的身影,正是对医者仁心的最好诠释。

长短句结合

议评

检

篇目

《中国人民站起来了》

《长征胜利万岁》

《大战中的插曲》

《别了,“不列颠尼亚”》

《中国人民站起来了》

《县委书记的榜样——焦裕禄》

《在民族复兴的历史丰碑上——2020中国抗疫记》

以“伟大的复兴”为主题,以本单元所学篇目为素材,用“从……到……”的句式,写一个200字左右的文段,至少使用两种修辞。