历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第8课 三国至隋唐的文化 课件(共25张ppt)

文档属性

| 名称 | 历史统编版(2019)必修中外历史纲要上 第8课 三国至隋唐的文化 课件(共25张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 12.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 09:24:04 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

新课导入

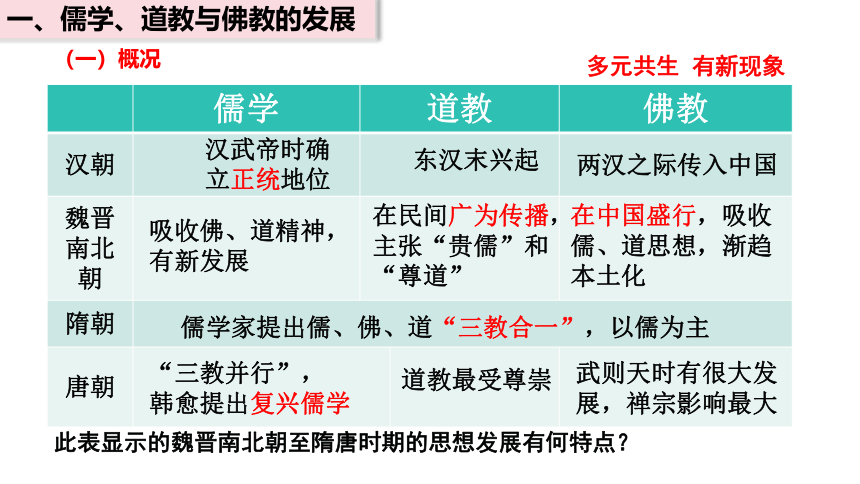

儒学 道教 佛教

汉朝

魏晋 南北朝

隋朝 唐朝

汉武帝时确立正统地位

东汉末兴起

两汉之际传入中国

吸收佛、道精神,有新发展

在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

在中国盛行,吸收儒、道思想,渐趋本土化

儒学家提出儒、佛、道“三教合一”,以儒为主

“三教并行”,

韩愈提出复兴儒学

道教最受尊崇

武则天时有很大发展,禅宗影响最大

一、儒学、道教与佛教的发展

(一)概况

此表显示的魏晋南北朝至隋唐时期的思想发展有何特点?

多元共生 有新现象

(二)佛教的盛行及反佛运动

1.佛教的盛行

(1)原因

材料一:魏晋南北朝是一个多灾多难的时代,下层社会的庶民百姓不仅承受着各种战乱的痛苦,而且受着瘟疫、水旱等各种自然灾害的威胁。面对种种不幸,百姓不仅无能为力,而且求助无门。

——卜宪群《中国通史·秦汉魏晋南北朝》

材料二:照佛学的说法一切痛苦都起源于人类对事物本性的根本无知。宇宙的一切事物都是心的表现是虚幻的,暂时的,可是无知的人还在渴求他们,迷恋他们……信奉佛教就可以解除痛苦。

——冯友兰《中国哲学简史》

战乱频繁,社会动荡,人们渴求寻求精神安慰;

统治者利用宗教加强统治

一、儒学、道教与佛教的发展

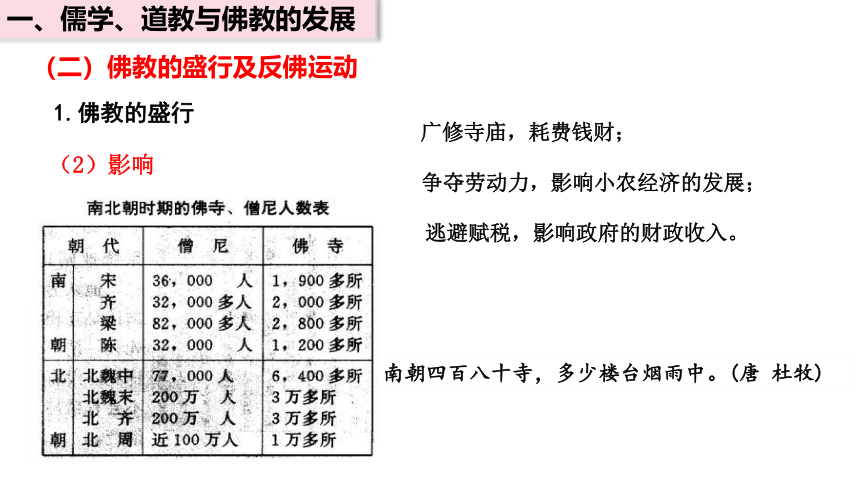

(2)影响

广修寺庙,耗费钱财;

争夺劳动力,影响小农经济的发展;

逃避赋税,影响政府的财政收入。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。(唐 杜牧)

一、儒学、道教与佛教的发展

(二)佛教的盛行及反佛运动

1.佛教的盛行

2.反佛运动

(1)民间反佛:

代表人物是范缜,著有《神灭论》

(2)统治者灭佛:

“三武一宗”北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗

(3)影响:

佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

(二)佛教的盛行及反佛运动

一、儒学、道教与佛教的发展

(三)儒学复兴运动

唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。这反映出唐代

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡 B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固 D.佛教的社会基础薄弱

1.背景

佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战。

2.代表

唐中期儒学大师韩愈从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

材料 夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制;口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义,父子之情。 ──韩愈《论佛骨表》

韩愈认为:佛教是外来文化,不合中国国情,如果大肆提倡将会败坏社会风气,要求统治者加以禁止。

一、儒学、道教与佛教的发展

玄学家用老庄的思想解释儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本。代表人物是魏晋时期的“竹林七贤”。

魏晋玄学

思想活跃 兼收并蓄

一、儒学、道教与佛教的发展

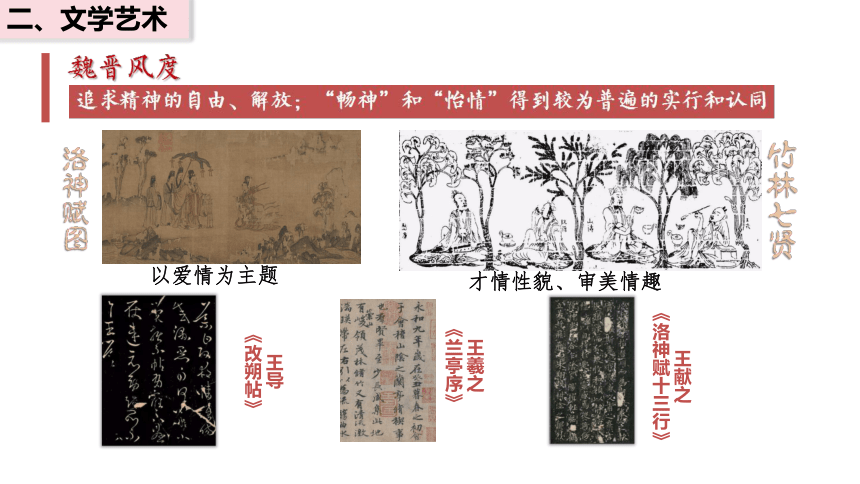

才情性貌、审美情趣

以爱情为主题

王导

《改朔帖》

王献之

《洛神赋十三行》

王羲之

《兰亭序》

二、文学艺术

柳公权

《金刚经碑》

颜真卿

《多宝塔感应碑》

二、文学艺术

对酒当歌,人生几何。

譬如朝露,去日苦多。

概当以康,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

……

周公吐哺,天下归心。

——节选自曹操《短歌行》

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

——陶渊明《饮酒(其五)》

二、文学艺术

诗风诗风开朗奔放、刚健清新,反映了这时的唐朝国力强盛、文化开放的社会背景。

天生我材必有用,

千金散尽还复来。

——李白《将进酒》(736年)

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

荣枯咫尺异,惆怅难再诉。

——杜甫《自京赴奉先县咏怀》(755年)

诗风平实浅进,讽喻诗作大量涌现,反映了唐朝的社会弊端日益暴露。

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐《无题》(晚唐)

诗风凝重沉郁,反映了唐朝由盛转衰。

【想一想】结合所学,试简析社会变迁对唐诗的影响(唯物史观)。

二、文学艺术

雕版印刷流程

1.用刷子蘸墨,在雕好的板子上刷

2.将白纸覆在板子上,用干净的刷子轻轻在纸背上刷

3.将纸拿下

(在木板上雕好再印字所以叫做雕版印刷术)

《齐民要术》

赵州桥

雕版印刷

三、科技

隋唐时期 朝代 隋朝 唐朝 唐中期 唐末 唐朝 唐朝 唐朝

人物 李春 僧一行 孙思邈 唐高宗

成就 赵州桥 雕版印刷佛经、日历和书籍 火药的配方 火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器 测算出地球子午线长度 《千金方》 《唐本草》

魏晋南北朝时期

三、科技

“舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录”。

——贾思勰 《齐民要术·序》

这两段话,反映了什么样的思想?

“人命至重,有贵千金。” ——孙思邈

科技领先 以民为本

三、科技

四、中外文化交流

节日PPT模板 http:///jieri/

1、佛学交流研讨

(1)中国与印度、中亚之间

①东汉后期到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的_______从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧_______,在贞观初年西行前往天竺取经,并成为公认的佛学大师。

法显

玄奘

四、中外文化交流

1、佛学交流研讨

(2)中国日本之间

①唐朝高僧_______六次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法。

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的_______就是很有名的一位高僧。

鉴真

空海

唐招提寺

空海

四、中外文化交流

2、其他交流

(1)唐首都长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的_____________。

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,有的留学生还在唐朝考中进士。

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、________等港口城市定居。

国际大都会

泉州

四、中外文化交流

问

仔细观察教材第49页《唐朝对外主要交通路线示意图》并结合所学知识,分析唐朝时期中外文化交流的特点。

探究:魏晋-隋唐时期的中外文化交流

唐

主体

内容

官方使节

留学生

学问僧

商人

范围

向东:

新罗、日本

向西:

天竺、波斯

大食、欧非

佛教:

法显玄奘西行取经

唐朝鉴真东渡传佛

日本空海来华求法

科技:

唐十进位值制传入天竺

造纸/印刷传入朝/日

文艺:

唐乐舞/绘画有异域之风

城市建筑:奈良、唐招提寺

习俗:

饮茶/围棋/服饰影响朝日

制度:日本借鉴均田制

新罗/日本仿中央集权制

东亚形成中华文化圈

交通

水路并进

影响

唐朝时期中外文化交流的特点

中国文化

火药

造纸术

印刷术

建筑

政治制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

炼丹术

十进位计数法

西传

东传

隋唐时期外传的文化成就

【单元总结】民族交融到统一多民族国家的发展

文化

三国两晋南北朝

隋唐

佛道发展挑战儒学

文学艺术成就突出

政治

经济

封建国家分裂政权交替频繁

中央集权遭破坏三省制出现

战乱迁移民族交融不断加强

北方农耕经济破坏

南方经济初步开发

三教合一儒学复兴

文学艺术达到高峰

中外文化交流频繁

统一多民族国家发展

中央集权制加强

三省六部制逐步完善

科举制取代九品中正制

江南经济进一步开发

南北经济趋于平衡

2、唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。这反映出唐代

( )

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡 B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固 D.佛教的社会基础薄弱

1、魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时( )

A.佛教传入颠覆了传统观念 B.儒家伦理不为社会所重视

C.佛教急于融入本土文化 D.佛教与儒家伦理抵触

D

C

课堂练习

4、唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出( )

A. 书写结构的严整性 B. 书写气象的灵动性

C. 书写笔画的繁杂性 D. 书写技法的内敛性

B

3、盛唐洋溢着刚健丰伟、庄重博大的时代气象,这在书法艺术上亦有体现。宋代书法家米芾推崇唐代某位书法家的作品“如项羽挂甲,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱将立,昂然有不可犯之色”。能够突出体现这一风格的书体是( )A.小篆 B.楷书 C.行书 D.草书

B

课堂练习

新课导入

儒学 道教 佛教

汉朝

魏晋 南北朝

隋朝 唐朝

汉武帝时确立正统地位

东汉末兴起

两汉之际传入中国

吸收佛、道精神,有新发展

在民间广为传播,主张“贵儒”和“尊道”

在中国盛行,吸收儒、道思想,渐趋本土化

儒学家提出儒、佛、道“三教合一”,以儒为主

“三教并行”,

韩愈提出复兴儒学

道教最受尊崇

武则天时有很大发展,禅宗影响最大

一、儒学、道教与佛教的发展

(一)概况

此表显示的魏晋南北朝至隋唐时期的思想发展有何特点?

多元共生 有新现象

(二)佛教的盛行及反佛运动

1.佛教的盛行

(1)原因

材料一:魏晋南北朝是一个多灾多难的时代,下层社会的庶民百姓不仅承受着各种战乱的痛苦,而且受着瘟疫、水旱等各种自然灾害的威胁。面对种种不幸,百姓不仅无能为力,而且求助无门。

——卜宪群《中国通史·秦汉魏晋南北朝》

材料二:照佛学的说法一切痛苦都起源于人类对事物本性的根本无知。宇宙的一切事物都是心的表现是虚幻的,暂时的,可是无知的人还在渴求他们,迷恋他们……信奉佛教就可以解除痛苦。

——冯友兰《中国哲学简史》

战乱频繁,社会动荡,人们渴求寻求精神安慰;

统治者利用宗教加强统治

一、儒学、道教与佛教的发展

(2)影响

广修寺庙,耗费钱财;

争夺劳动力,影响小农经济的发展;

逃避赋税,影响政府的财政收入。

南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。(唐 杜牧)

一、儒学、道教与佛教的发展

(二)佛教的盛行及反佛运动

1.佛教的盛行

2.反佛运动

(1)民间反佛:

代表人物是范缜,著有《神灭论》

(2)统治者灭佛:

“三武一宗”北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗

(3)影响:

佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制。

(二)佛教的盛行及反佛运动

一、儒学、道教与佛教的发展

(三)儒学复兴运动

唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。这反映出唐代

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡 B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固 D.佛教的社会基础薄弱

1.背景

佛教和道教的发展使儒学的正统地位受到挑战。

2.代表

唐中期儒学大师韩愈从维护封建统治出发,用儒家的天命论和封建纲常来反对佛教的观点,巩固儒学主流思想的统治地位。

材料 夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制;口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义,父子之情。 ──韩愈《论佛骨表》

韩愈认为:佛教是外来文化,不合中国国情,如果大肆提倡将会败坏社会风气,要求统治者加以禁止。

一、儒学、道教与佛教的发展

玄学家用老庄的思想解释儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本。代表人物是魏晋时期的“竹林七贤”。

魏晋玄学

思想活跃 兼收并蓄

一、儒学、道教与佛教的发展

才情性貌、审美情趣

以爱情为主题

王导

《改朔帖》

王献之

《洛神赋十三行》

王羲之

《兰亭序》

二、文学艺术

柳公权

《金刚经碑》

颜真卿

《多宝塔感应碑》

二、文学艺术

对酒当歌,人生几何。

譬如朝露,去日苦多。

概当以康,忧思难忘。

何以解忧?唯有杜康。

……

周公吐哺,天下归心。

——节选自曹操《短歌行》

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

——陶渊明《饮酒(其五)》

二、文学艺术

诗风诗风开朗奔放、刚健清新,反映了这时的唐朝国力强盛、文化开放的社会背景。

天生我材必有用,

千金散尽还复来。

——李白《将进酒》(736年)

朱门酒肉臭,路有冻死骨。

荣枯咫尺异,惆怅难再诉。

——杜甫《自京赴奉先县咏怀》(755年)

诗风平实浅进,讽喻诗作大量涌现,反映了唐朝的社会弊端日益暴露。

相见时难别亦难,东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

——李商隐《无题》(晚唐)

诗风凝重沉郁,反映了唐朝由盛转衰。

【想一想】结合所学,试简析社会变迁对唐诗的影响(唯物史观)。

二、文学艺术

雕版印刷流程

1.用刷子蘸墨,在雕好的板子上刷

2.将白纸覆在板子上,用干净的刷子轻轻在纸背上刷

3.将纸拿下

(在木板上雕好再印字所以叫做雕版印刷术)

《齐民要术》

赵州桥

雕版印刷

三、科技

隋唐时期 朝代 隋朝 唐朝 唐中期 唐末 唐朝 唐朝 唐朝

人物 李春 僧一行 孙思邈 唐高宗

成就 赵州桥 雕版印刷佛经、日历和书籍 火药的配方 火药开始用于战争,火箭是最早的火药武器 测算出地球子午线长度 《千金方》 《唐本草》

魏晋南北朝时期

三、科技

“舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙而不录”。

——贾思勰 《齐民要术·序》

这两段话,反映了什么样的思想?

“人命至重,有贵千金。” ——孙思邈

科技领先 以民为本

三、科技

四、中外文化交流

节日PPT模板 http:///jieri/

1、佛学交流研讨

(1)中国与印度、中亚之间

①东汉后期到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文。

②东晋的_______从长安出发,经西域至天竺,收集了大批梵文经典。

③唐朝的高僧_______,在贞观初年西行前往天竺取经,并成为公认的佛学大师。

法显

玄奘

四、中外文化交流

1、佛学交流研讨

(2)中国日本之间

①唐朝高僧_______六次东渡,历尽艰险最终到达日本,传授佛法。

②日本、新罗等国常常派学问僧来长安求法,日本的_______就是很有名的一位高僧。

鉴真

空海

唐招提寺

空海

四、中外文化交流

2、其他交流

(1)唐首都长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的_____________。

(2)新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生,有的留学生还在唐朝考中进士。

(3)唐朝后期,不少西亚商人在广州、________等港口城市定居。

国际大都会

泉州

四、中外文化交流

问

仔细观察教材第49页《唐朝对外主要交通路线示意图》并结合所学知识,分析唐朝时期中外文化交流的特点。

探究:魏晋-隋唐时期的中外文化交流

唐

主体

内容

官方使节

留学生

学问僧

商人

范围

向东:

新罗、日本

向西:

天竺、波斯

大食、欧非

佛教:

法显玄奘西行取经

唐朝鉴真东渡传佛

日本空海来华求法

科技:

唐十进位值制传入天竺

造纸/印刷传入朝/日

文艺:

唐乐舞/绘画有异域之风

城市建筑:奈良、唐招提寺

习俗:

饮茶/围棋/服饰影响朝日

制度:日本借鉴均田制

新罗/日本仿中央集权制

东亚形成中华文化圈

交通

水路并进

影响

唐朝时期中外文化交流的特点

中国文化

火药

造纸术

印刷术

建筑

政治制度

诗文

历法

医学

儒学

汉字

炼丹术

十进位计数法

西传

东传

隋唐时期外传的文化成就

【单元总结】民族交融到统一多民族国家的发展

文化

三国两晋南北朝

隋唐

佛道发展挑战儒学

文学艺术成就突出

政治

经济

封建国家分裂政权交替频繁

中央集权遭破坏三省制出现

战乱迁移民族交融不断加强

北方农耕经济破坏

南方经济初步开发

三教合一儒学复兴

文学艺术达到高峰

中外文化交流频繁

统一多民族国家发展

中央集权制加强

三省六部制逐步完善

科举制取代九品中正制

江南经济进一步开发

南北经济趋于平衡

2、唐高祖李渊自认为是老子后裔,规定老子地位在孔子之上,佛教位居第三;武则天时明令佛教位在道教之上;后来唐武宗又大规模地“灭佛”。这反映出唐代

( )

A.皇帝的好恶决定宗教兴亡 B.道教的社会影响最大

C.儒学的政治地位最为稳固 D.佛教的社会基础薄弱

1、魏晋时期,有人斥责佛教“使父子之亲隔,君臣之义乖,夫妇之和旷,友朋之信绝”。这反映出当时( )

A.佛教传入颠覆了传统观念 B.儒家伦理不为社会所重视

C.佛教急于融入本土文化 D.佛教与儒家伦理抵触

D

C

课堂练习

4、唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出( )

A. 书写结构的严整性 B. 书写气象的灵动性

C. 书写笔画的繁杂性 D. 书写技法的内敛性

B

3、盛唐洋溢着刚健丰伟、庄重博大的时代气象,这在书法艺术上亦有体现。宋代书法家米芾推崇唐代某位书法家的作品“如项羽挂甲,樊哙排突,硬弩欲张,铁柱将立,昂然有不可犯之色”。能够突出体现这一风格的书体是( )A.小篆 B.楷书 C.行书 D.草书

B

课堂练习

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进