高中历史统编(2019)选择性必修1 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编(2019)选择性必修1 第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(共22张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 14:07:10 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

课程标准:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

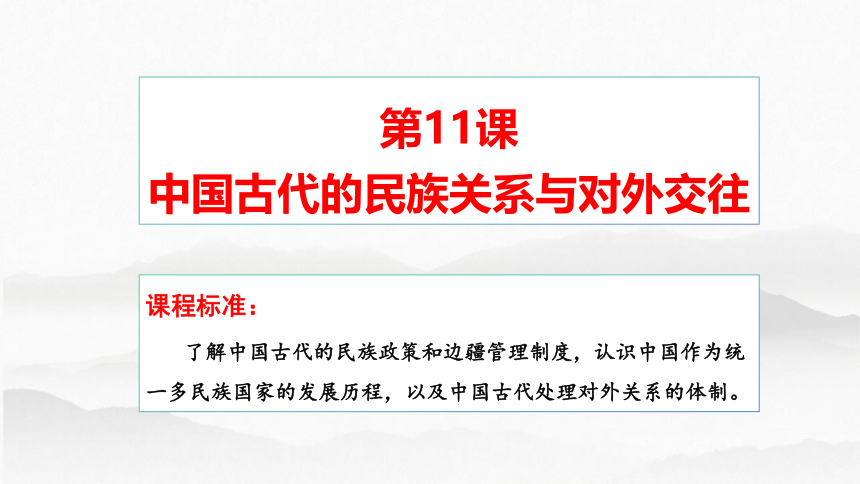

一、秦汉时期的民族关系

1.秦朝时期的民族关系

秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

中央:设“典客”“典属国”管理民族事务。

典客:为九卿之一,掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务。

南方:南抚夷、越,设置南海、桂林、象郡。

北方:派蒙恬北击匈奴,修长城

意义:维护了北部边疆的稳定;促进了南方地区的开发与发展。

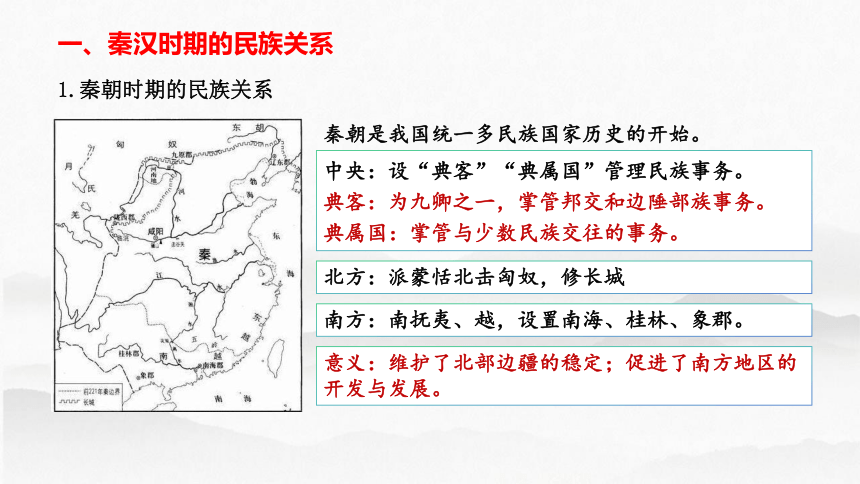

2.汉朝时期的民族关系

昭君墓(青冢)

(1)中央:设大鸿胪管理民族事务

(2)地方:

①汉初对匈奴采取和亲政策;

②汉武帝北击匈奴,卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜;

③东汉初匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化;

④89年,窦宪出击北匈奴,北匈奴西迁,无力再犯中原。

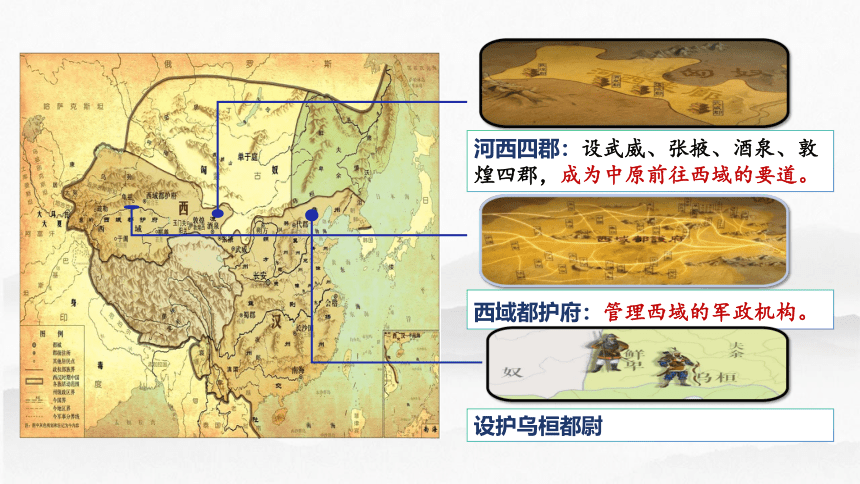

河西四郡:设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,成为中原前往西域的要道。

西域都护府:管理西域的军政机构。

设护乌桓都尉

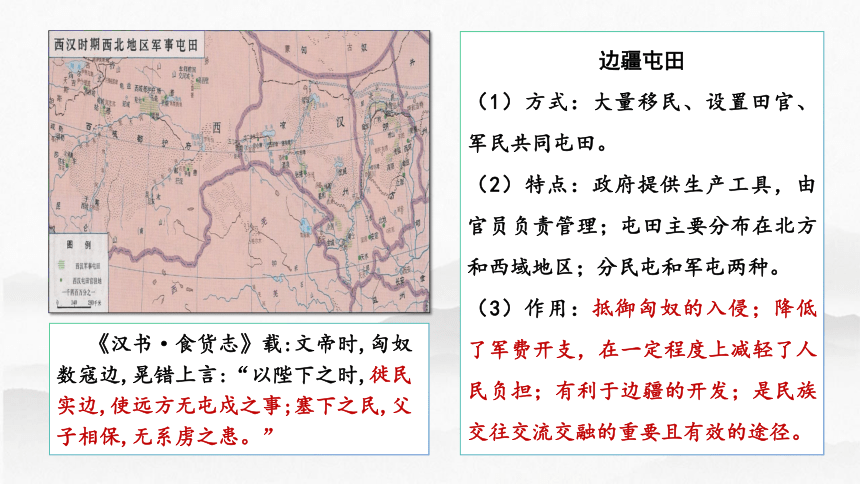

《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

边疆屯田

(1)方式:大量移民、设置田官、军民共同屯田。

(2)特点:政府提供生产工具,由官员负责管理;屯田主要分布在北方和西域地区;分民屯和军屯两种。

(3)作用:抵御匈奴的入侵;降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担;有利于边疆的开发;是民族交往交流交融的重要且有效的途径。

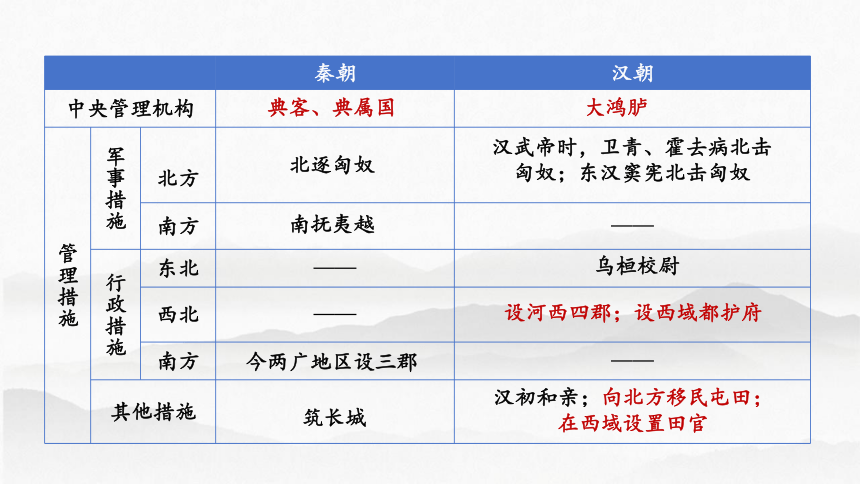

秦朝 汉朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 北方

南方 ——

行政措施 东北 ——

西北 ——

南方 ——

其他措施

典客、典属国

北逐匈奴

南抚夷越

今两广地区设三郡

筑长城

大鸿胪

汉武帝时,卫青、霍去病北击

匈奴;东汉窦宪北击匈奴

设河西四郡;设西域都护府

乌桓校尉

汉初和亲;向北方移民屯田;

在西域设置田官

二、隋唐至两宋时期的民族关系

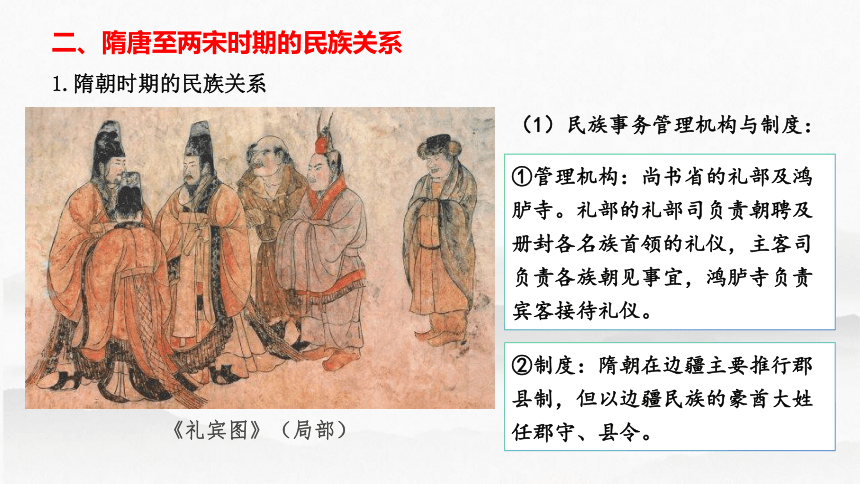

1.隋朝时期的民族关系

《礼宾图》(局部)

②制度:隋朝在边疆主要推行郡县制,但以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

①管理机构:尚书省的礼部及鸿胪寺。礼部的礼部司负责朝聘及册封各名族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜,鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

(1)民族事务管理机构与制度:

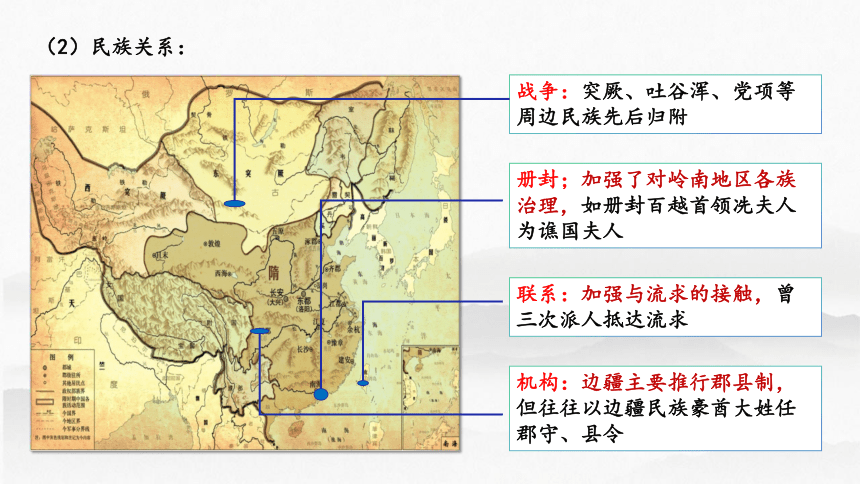

(2)民族关系:

战争:突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附

册封;加强了对岭南地区各族治理,如册封百越首领冼夫人为谯国夫人

机构:边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族豪酋大姓任郡守、县令

联系:加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求

2.唐朝时期的民族关系

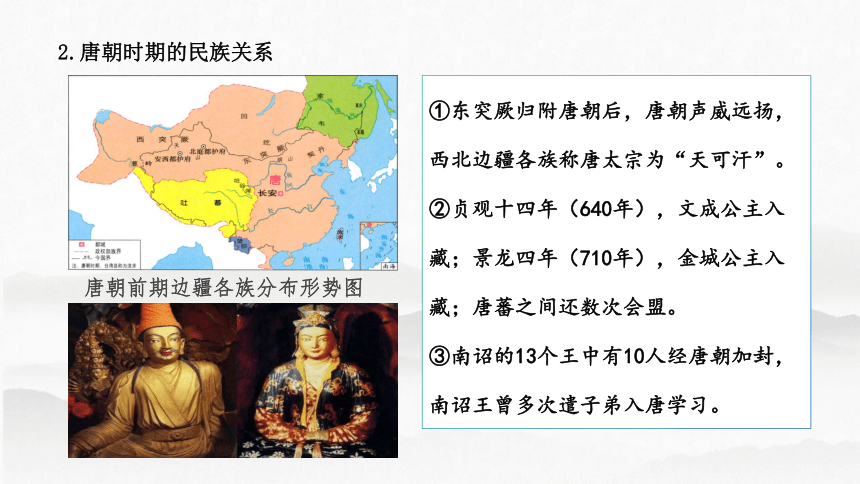

唐朝前期边疆各族分布形势图

①东突厥归附唐朝后,唐朝声威远扬,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

②贞观十四年(640年),文成公主入藏;景龙四年(710年),金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。

③南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁庶府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约八百多个。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

唐朝的边疆管理机构:大都护府、都督府、羁縻州、县。

意义:加强了中央集权,扩大了统治范围;稳定了边疆;促进了民族融合和经济文化交流。

3.宋朝时期的民族关系

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立,时战时和。

少数民族政权吸收中原王朝的政治制度、治理经验和文化,民族间经济文化交流频繁。

隋朝 唐朝 宋朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 东北 ——

北方 西北 南方 行政措施 东北 ——

北方 西北 南方 其他措施

韦洸入广州

加强与流求接触

安西、北庭都护府

安北、单于都护府

安东都护府

安南都护府

突厥、土谷浑、党项等归附

与边疆地方政权保持密切联系;与吐蕃和亲、会盟;册封南诏王

与辽、夏、金长期并立

交往交流交融从未中断

推行郡县制,民族豪酋大姓任郡守、县令

谯国夫人

礼部、鸿胪寺

三、元明清时期的民族关系

忽必烈与八思巴

1.元朝时期的民族关系

背景:

元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。

边疆管理

元朝疆域辽阔,统治者一方面“行汉法”,另一方面实行了明显的差别对待政策。

元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领总制院事,管理佛教和藏族事务,后来总制院改名宣政院。

元朝还在东北、云南等地设行省,征发赋役。

台湾设澎湖巡检司

2.明朝时期的民族关系

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

地方:修筑明长城,布置军镇。

开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

赦封西藏宗教领袖,管辖该地区,进行贸易。

羁縻政策:

东北:设都司、卫、所,管理女真;

漠南、哈密:设蒙古卫、所;

西南:设土司;

羁縻:“羁”就是用军事和政治的压力加以控制,“縻”就是以经济和物质利益给以抚慰, 即在少数民族地区设立行政单位,保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构,任用少数民族地方首领为地方官吏,在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务。

土司:酋长世袭任职,统领部署,进贡。

3.清朝时期的民族关系

(1)管理机构:设立理藩院管理边疆民族事务。

(2)联姻:清朝通过满蒙联姻,加强与蒙古族的合作。

(3)军事行动:通过军事斗争平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆。

(4)册封管理:清朝政府分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣,管理藏区事务。

(5)改土归流:在西南,清朝政府沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

知识拓展1:概括中国古代各民族交往交流交融的方式

朝代 措施 趋势

秦汉 设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

统一的多民族国家不断巩固发展

三国两晋 南北朝 少数民族内迁、通婚杂居等 隋唐至 两宋 设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等 元明清 时期 设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等 在几千年的共同交往中,各民族之间不断的沟通交流和交往,在长期的交流中不断交融,逐渐形成中华民族。

四、中国古代的对外交往

材料一:“武帝时,身毒国献连环羁”

材料二:“(汉武帝)元封三年,大秦国贡花蹄牛”

材料三:“(汉和帝)永元十三年,安息王满曲复献师子及条支大鸟”

陆路:经河西走廊向中亚、西亚延伸;甘英出使大秦。

海路:最远可以航行到印度南部;东汉时,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀金印。

1.秦汉时期

(1)隋唐时期与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

(2)唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区。

(3)唐朝与外国之间的海路交流活跃。

(4)日本向唐朝派遣唐使,每次都有留学生、学问僧随船而来,将唐朝文化带到日本。

2、隋唐时期

陆路:北方陆路交通阻隔

海路:恢复由广州到阿拉伯的旧路。开辟由明州到日本和朝鲜半岛的航路,泉州成为重要的对外贸易港。

3.两宋时期

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华, 《马可波罗行纪》。

4.元朝时期

乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

郑和下西洋,14世纪时,明朝虽然实行了海禁,但是民间贸易和走私贸易也屡禁不绝

中俄订立《尼布楚条约》;英国马戛尔尼使团来到中国。

5.明朝时期

6.清朝时期

知识拓展1:朝贡贸易

含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

形式:有“朝贡"与“回赐”。

历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

特点:以中华为中心的区域性国际体系;包含政治经济和文化的多重制度性联系;具有等级色彩;崇尚睦邻友好,文武并用,厚往薄来;持续时间长;以儒家思想为外交的基本原则;缺乏正式的外交机构。

纵观历史,我们必须承认,因为有了这个体系,东亚世界各国之间在近代以前,发生的冲突,无论从数量还是规模来说,都远远少于同期的欧洲、中亚、西亚等地区。深处该体系之中的大多数国家,彼此之间得以保持长期的和平关系。从这个意义上说,它是以互信、包容、合作、共赢为特点的国际关系。

——李伯重《“中华朝贡贸易体系”得与失》

知识拓展2:中国古代对外交往的特点

主要以和平交往为主。

交往通道海陆并行,由陆路为主转向海路为主。

在交往过程中对外贸易与文化交流并举,且由开放逐渐走向封闭。

中国古代的民族关系与对外交往

一、中国古代的民族关系

二、中国古代的对外交往

1、边疆管理政策

(1)秦汉时期:统一多民族国家的奠基阶段

(2)隋唐至两宋时期:统一多民族国家的发展阶段

(3)元明清时期:统一多民族国家的巩固阶段

3、文化交流

2、经济交往

(1)中国古代对外交往的主要发展情况

1、中国古代对外交往的发展

2、中国古代对外交往的特点

(2)朝贡体系

课堂小结

第11课

中国古代的民族关系与对外交往

课程标准:

了解中国古代的民族政策和边疆管理制度,认识中国作为统一多民族国家的发展历程,以及中国古代处理对外关系的体制。

一、秦汉时期的民族关系

1.秦朝时期的民族关系

秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。

中央:设“典客”“典属国”管理民族事务。

典客:为九卿之一,掌管邦交和边陲部族事务。

典属国:掌管与少数民族交往的事务。

南方:南抚夷、越,设置南海、桂林、象郡。

北方:派蒙恬北击匈奴,修长城

意义:维护了北部边疆的稳定;促进了南方地区的开发与发展。

2.汉朝时期的民族关系

昭君墓(青冢)

(1)中央:设大鸿胪管理民族事务

(2)地方:

①汉初对匈奴采取和亲政策;

②汉武帝北击匈奴,卫青、霍去病三次出击匈奴,取得大胜;

③东汉初匈奴分为南北两部,南匈奴内迁,逐渐汉化;

④89年,窦宪出击北匈奴,北匈奴西迁,无力再犯中原。

河西四郡:设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,成为中原前往西域的要道。

西域都护府:管理西域的军政机构。

设护乌桓都尉

《汉书·食货志》载:文帝时,匈奴数寇边,晃错上言:“以陛下之时,徙民实边,使远方无屯戍之事;塞下之民,父子相保,无系虏之患。”

边疆屯田

(1)方式:大量移民、设置田官、军民共同屯田。

(2)特点:政府提供生产工具,由官员负责管理;屯田主要分布在北方和西域地区;分民屯和军屯两种。

(3)作用:抵御匈奴的入侵;降低了军费开支,在一定程度上减轻了人民负担;有利于边疆的开发;是民族交往交流交融的重要且有效的途径。

秦朝 汉朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 北方

南方 ——

行政措施 东北 ——

西北 ——

南方 ——

其他措施

典客、典属国

北逐匈奴

南抚夷越

今两广地区设三郡

筑长城

大鸿胪

汉武帝时,卫青、霍去病北击

匈奴;东汉窦宪北击匈奴

设河西四郡;设西域都护府

乌桓校尉

汉初和亲;向北方移民屯田;

在西域设置田官

二、隋唐至两宋时期的民族关系

1.隋朝时期的民族关系

《礼宾图》(局部)

②制度:隋朝在边疆主要推行郡县制,但以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。

①管理机构:尚书省的礼部及鸿胪寺。礼部的礼部司负责朝聘及册封各名族首领的礼仪,主客司负责各族朝见事宜,鸿胪寺负责宾客接待礼仪。

(1)民族事务管理机构与制度:

(2)民族关系:

战争:突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附

册封;加强了对岭南地区各族治理,如册封百越首领冼夫人为谯国夫人

机构:边疆主要推行郡县制,但往往以边疆民族豪酋大姓任郡守、县令

联系:加强与流求的接触,曾三次派人抵达流求

2.唐朝时期的民族关系

唐朝前期边疆各族分布形势图

①东突厥归附唐朝后,唐朝声威远扬,西北边疆各族称唐太宗为“天可汗”。

②贞观十四年(640年),文成公主入藏;景龙四年(710年),金城公主入藏;唐蕃之间还数次会盟。

③南诏的13个王中有10人经唐朝加封,南诏王曾多次遣子弟入唐学习。

唐太宗平定突厥后,在其原地设置羁縻府州,任命该族首领为都督或刺史,世袭其职,但必须由中央任命,同时取消了少数民族首领原有的“可汗”称号。其赋税不上交中央财政,户口一般也不上报户部。该制度在突厥实施成功后,又推广到其他少数民族地区。唐政府在上述羁縻府州基础上设立都护府,代表中央行使对羁縻府州的管理权,如安西、北庭都护府管辖西域各羁庶府州。都护由汉人担任,中央任命,不能世袭。边疆的行政包括都护府、都督府、州、县四级,共约八百多个。

——摘编自韦庆远主编《中国政治制度史》等

唐朝的边疆管理机构:大都护府、都督府、羁縻州、县。

意义:加强了中央集权,扩大了统治范围;稳定了边疆;促进了民族融合和经济文化交流。

3.宋朝时期的民族关系

北宋、辽、西夏对峙图(1111年)

金、南宋、西夏对峙图(1142年)

宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并立,时战时和。

少数民族政权吸收中原王朝的政治制度、治理经验和文化,民族间经济文化交流频繁。

隋朝 唐朝 宋朝

中央管理机构

管理措施 军事措施 东北 ——

北方 西北 南方 行政措施 东北 ——

北方 西北 南方 其他措施

韦洸入广州

加强与流求接触

安西、北庭都护府

安北、单于都护府

安东都护府

安南都护府

突厥、土谷浑、党项等归附

与边疆地方政权保持密切联系;与吐蕃和亲、会盟;册封南诏王

与辽、夏、金长期并立

交往交流交融从未中断

推行郡县制,民族豪酋大姓任郡守、县令

谯国夫人

礼部、鸿胪寺

三、元明清时期的民族关系

忽必烈与八思巴

1.元朝时期的民族关系

背景:

元朝结束了长期多个政权并存的局面,完成了全国的统一。

边疆管理

元朝疆域辽阔,统治者一方面“行汉法”,另一方面实行了明显的差别对待政策。

元世祖忽必烈封八思巴为帝师,领总制院事,管理佛教和藏族事务,后来总制院改名宣政院。

元朝还在东北、云南等地设行省,征发赋役。

台湾设澎湖巡检司

2.明朝时期的民族关系

中央:礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

地方:修筑明长城,布置军镇。

开放马市,与蒙古、女真各族贸易。

赦封西藏宗教领袖,管辖该地区,进行贸易。

羁縻政策:

东北:设都司、卫、所,管理女真;

漠南、哈密:设蒙古卫、所;

西南:设土司;

羁縻:“羁”就是用军事和政治的压力加以控制,“縻”就是以经济和物质利益给以抚慰, 即在少数民族地区设立行政单位,保持少数民族原有的社会组织形式和管理机构,任用少数民族地方首领为地方官吏,在政治上隶属于中央王朝、经济上有朝贡的义务。

土司:酋长世袭任职,统领部署,进贡。

3.清朝时期的民族关系

(1)管理机构:设立理藩院管理边疆民族事务。

(2)联姻:清朝通过满蒙联姻,加强与蒙古族的合作。

(3)军事行动:通过军事斗争平定噶尔丹叛乱,土尔扈特部回归祖国,巩固了西北边疆。

(4)册封管理:清朝政府分别册封五世达赖与五世班禅为“达赖喇嘛”和“班禅额尔德尼”,在青海、西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣,管理藏区事务。

(5)改土归流:在西南,清朝政府沿袭土司制度,后来逐渐进行“改土归流”,废除世袭土官,选派有任期的流官进行管理。

知识拓展1:概括中国古代各民族交往交流交融的方式

朝代 措施 趋势

秦汉 设置机构官职、战争、修长城、和亲、屯戍等

统一的多民族国家不断巩固发展

三国两晋 南北朝 少数民族内迁、通婚杂居等 隋唐至 两宋 设置机构官职、战争、册封、和亲、交流学习等 元明清 时期 设置机构官职、战争、册封、修长城筑九边、开展贸易、联姻、改土归流等 在几千年的共同交往中,各民族之间不断的沟通交流和交往,在长期的交流中不断交融,逐渐形成中华民族。

四、中国古代的对外交往

材料一:“武帝时,身毒国献连环羁”

材料二:“(汉武帝)元封三年,大秦国贡花蹄牛”

材料三:“(汉和帝)永元十三年,安息王满曲复献师子及条支大鸟”

陆路:经河西走廊向中亚、西亚延伸;甘英出使大秦。

海路:最远可以航行到印度南部;东汉时,倭国派使臣来朝,光武帝刘秀金印。

1.秦汉时期

(1)隋唐时期与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻张掖,掌管通商事务。

(2)唐朝与大食国的接触,使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区。

(3)唐朝与外国之间的海路交流活跃。

(4)日本向唐朝派遣唐使,每次都有留学生、学问僧随船而来,将唐朝文化带到日本。

2、隋唐时期

陆路:北方陆路交通阻隔

海路:恢复由广州到阿拉伯的旧路。开辟由明州到日本和朝鲜半岛的航路,泉州成为重要的对外贸易港。

3.两宋时期

通往欧洲的海陆道路通畅;马可·波罗来华, 《马可波罗行纪》。

4.元朝时期

乾隆帝在热河接见英使马戛尔尼情形

郑和下西洋,14世纪时,明朝虽然实行了海禁,但是民间贸易和走私贸易也屡禁不绝

中俄订立《尼布楚条约》;英国马戛尔尼使团来到中国。

5.明朝时期

6.清朝时期

知识拓展1:朝贡贸易

含义:古代中国的“朝贡体系"指古代中国与外国交往时所形成的政治、外交军事、经济、文化交往的制度和秩序。

形式:有“朝贡"与“回赐”。

历程:两汉时基本形成,盛唐时期趋于成熟,明清时期精细化、规范化,鸦片战争后受到冲击,直至甲午战争后体系崩溃。

特点:以中华为中心的区域性国际体系;包含政治经济和文化的多重制度性联系;具有等级色彩;崇尚睦邻友好,文武并用,厚往薄来;持续时间长;以儒家思想为外交的基本原则;缺乏正式的外交机构。

纵观历史,我们必须承认,因为有了这个体系,东亚世界各国之间在近代以前,发生的冲突,无论从数量还是规模来说,都远远少于同期的欧洲、中亚、西亚等地区。深处该体系之中的大多数国家,彼此之间得以保持长期的和平关系。从这个意义上说,它是以互信、包容、合作、共赢为特点的国际关系。

——李伯重《“中华朝贡贸易体系”得与失》

知识拓展2:中国古代对外交往的特点

主要以和平交往为主。

交往通道海陆并行,由陆路为主转向海路为主。

在交往过程中对外贸易与文化交流并举,且由开放逐渐走向封闭。

中国古代的民族关系与对外交往

一、中国古代的民族关系

二、中国古代的对外交往

1、边疆管理政策

(1)秦汉时期:统一多民族国家的奠基阶段

(2)隋唐至两宋时期:统一多民族国家的发展阶段

(3)元明清时期:统一多民族国家的巩固阶段

3、文化交流

2、经济交往

(1)中国古代对外交往的主要发展情况

1、中国古代对外交往的发展

2、中国古代对外交往的特点

(2)朝贡体系

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理