5《论语》十二章《大学之道》《人皆有不忍人之心》课件(共67张PPT)2023-2024新统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5《论语》十二章《大学之道》《人皆有不忍人之心》课件(共67张PPT)2023-2024新统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 07:56:20 | ||

图片预览

文档简介

(共67张PPT)

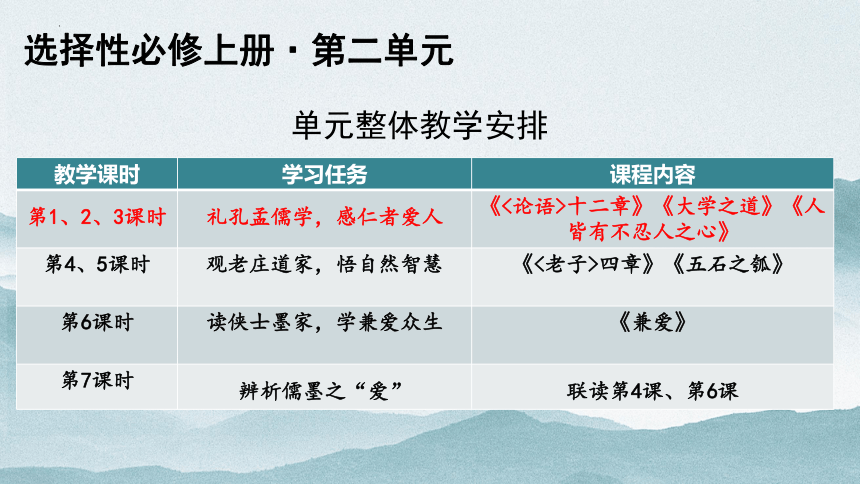

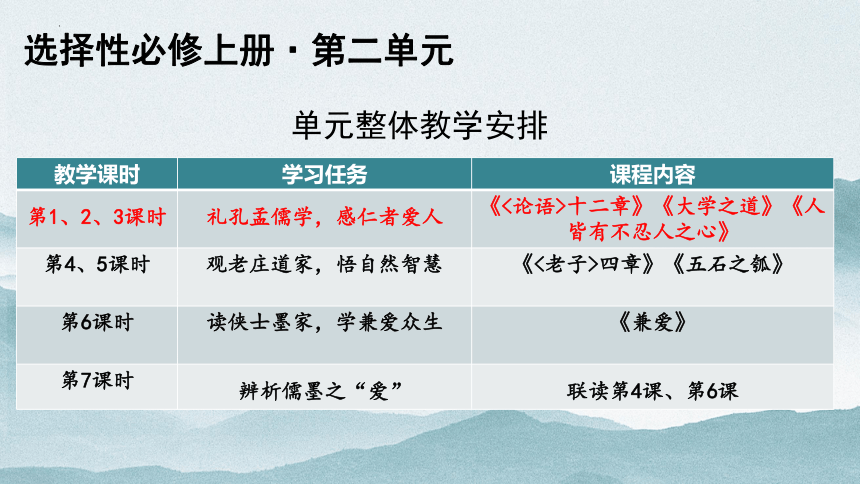

单元整体教学安排

教学课时 学习任务 课程内容

第1、2、3课时 礼孔孟儒学,感仁者爱人 《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》

第4、5课时 观老庄道家,悟自然智慧 《<老子>四章》《五石之瓠》

第6课时 读侠士墨家,学兼爱众生 《兼爱》

第7课时 辨析儒墨之“爱” 联读第4课、第6课

选择性必修上册·第二单元

礼孔孟儒学,感仁者爱人

《选择性必修上册》·《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》

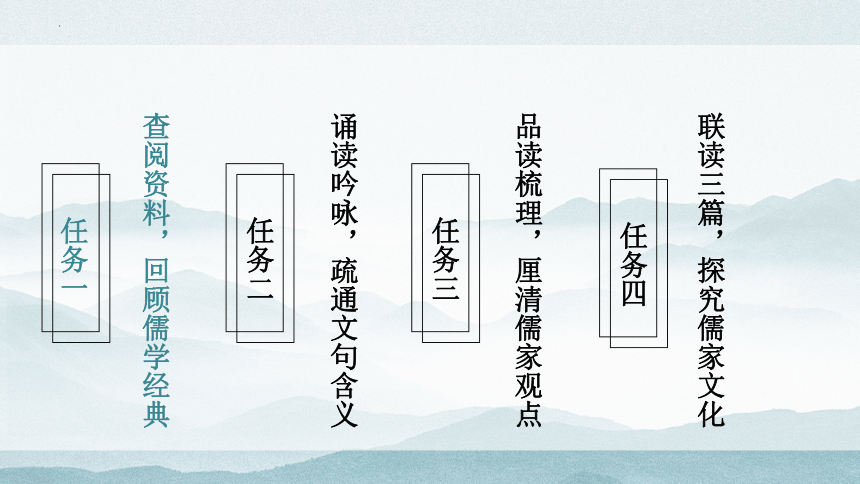

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

任务四

联读三篇,探究儒家文化

任务一 查阅资料,回顾儒学经典

儒家学派,名家云集,经典众多,了解儒家代表人物以及相关典籍的文常知识对于理解儒家思想具有重要作用。

课前:请同学们查阅资料,尝试将课中涉及到的儒家文常进行整合;

课上:通过“板书关键词并讲解”的形式与同学们分享。

儒家至圣:孔子

(公元前551--公元前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜市东南)人。

古代著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。

相传有弟子三千,贤弟子七十二人,曾带领弟子周游列国十四年,宣传儒家学说。

古文献整理家,曾修《诗》《书》,定《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》。

其思想及学说对后世产生深远影响。

儒家经典:《论语》

《论语》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集。

成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅。

是研究儒家思想的重要典籍,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

儒家经典:《礼记》

《礼记》中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟子所作,经西汉戴圣汇编成书,故又名《小戴礼记》、《小戴记》。

书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如宇宙观)、教育思想(如教育制度)、政治思想(如大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如礼乐中和说),是一部儒家思想的资料汇编。

儒家经典:《大学》

《大学之道》出自《礼记》第四十二篇。宋代以前,《大学》一直从属于《礼记》。朱熹将《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽取出来作章句,为《论语》《孟子》做集注,合成《四书章句集注》。

经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”,成为封建科举考试的钦定书,《大学》并被确立“四书之首”的地位。

儒家经典:《孟子》

儒家经典著作,“四书”之一,战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。《汉书·艺文志》著录《孟子》共十一篇,现存七篇十四卷。

书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。

儒家亚圣:孟子

(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,与孔子并称“孔孟”,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

主要思想:“民本思想”“仁政学说”“性善论”,最早提出“民贵君轻”思想。

“四书五经六艺”

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》,简称为“诗、书、礼、易、春秋”。

六艺:一说,中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能,包括礼、乐、射、御、书、数。另一说,六艺为六经,即《诗经》《尚书》

《礼记》《易经》《乐经》《春秋》。

(《乐经》亡于秦末战火)

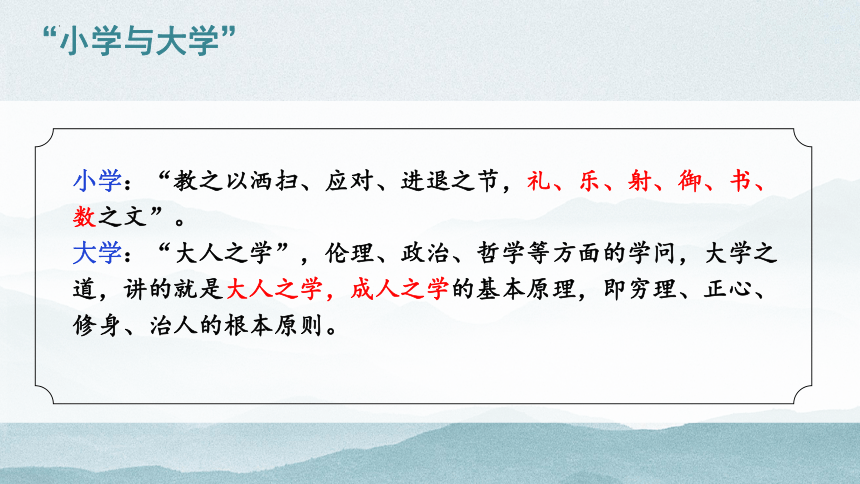

“小学与大学”

小学:“教之以洒扫、应对、进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文”。

大学:“大人之学”,伦理、政治、哲学等方面的学问,大学之道,讲的就是大人之学,成人之学的基本原理,即穷理、正心、修身、治人的根本原则。

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

1.请同学们大声诵读课文,结合注释、查阅工具书,疏通文意。

2.每个语段分别阐释了什么观点?请用简洁的语言概括。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

敏:勤勉。

慎:谨慎。

就:接近。

有道:有才艺或有道德的人。

正:匡正。

文意疏通

安贫乐道,少说多做,择善而从,是为好学。

观点概括

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而:如果。 如礼何:怎样对待礼呢?

文意疏通

礼、乐应以“仁”为基础。

观点概括

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

朝:早上。 闻:听闻,知晓。 道:真理。

文意疏通

观点概括

执着追求“道”。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻:知晓,明白。

文意疏通

观点概括

君子重“义”轻“利”。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:贤者。 内自省:向内自我反省。

文意疏通

观点概括

虚心学习,自我反省。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴,朴实。

文:华美,文采。

野:粗野,鄙俗。

史:虚饰,浮夸。

文质彬彬:文质兼备、配合恰当的样子。

文意疏通

观点概括

文质兼备,方为君子。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

弘毅:志向远大,意志坚定。

任重:责任重大。

道远:路途遥远。

以为:作为。

己任:自己的责任。

已:停止。

文意疏通

观点概括

志向远大,要意志坚定、坚持不懈。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地。虽覆一篑,进,吾往也。”

为山:积土堆山。

未成一篑:只差一筐土没有成功。

吾止也:是我自己停下来的。

平地:填平洼地。

覆一篑:倒一筐土。

进:继续堆下去。

往:往前努力。

文意疏通

观点概括

为山、平地,成败由己。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

知:通“智”,智慧。

文意疏通

观点概括

智、仁、勇成就完美人格。

颜渊问仁。子曰: “克己复礼为仁。一日(dàn)克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目”。子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一日:一旦。

归:称赞,称许。

由己:在于自己。

目:条目,细则。

事:实践,从事。

文意疏通

观点概括

“克己复礼”为“仁”。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

一言:一个字。

恕:宽恕。

欲:想要。

施:施加。

文意疏通

观点概括

己所不欲,勿施于人。

文意疏通

子曰:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴(xìng),可以观,可以群,可以怨”。迩(ěr)之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

小子:老师对学生的称呼。

何莫:为什么没有人。

兴:激发人的感情。

观:观察政治得失、风俗兴衰。

群:提高人际交往能力。

怨:讽刺时政。

迩:近。

事:侍奉,服侍。

观点概括

《诗》的社会功能。

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

请同学们大声诵读课文,并结合注释、查阅工具书,疏通文意。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。 知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

明明德:彰明美德。

亲民:亲近爱抚民众。

止于至善:达到道德修养的最高境界。

知止:知道要达到“至善”境界。

而:表顺承。

定:志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精详。

得:处事合宜。

本末:树木的根和梢,

比喻事物的根源和结局。

文意疏通

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品德。

正其心:端庄自己的内心。

诚其意:使意念真诚。

致其知:获得知识。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

壹是:一概,一律。

文意疏通

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

,

1.诵读《大学之道》,明确“三纲八目”的具体内容。

本义:提网的总绳。

衍义:引申指“事物的关键部分”。

三纲:

明明德、亲民、

止于至善

本义:本义指眼睛,目也指从大项分出来的小项,或按顺序开列的目录。

八目:

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

2.结合注释,理解“八目”的具体内涵及内在联系。

“格物”:全面透彻地研究世界上的万事万物

“致知”:要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”:齐家的扩大和延伸。

格物

诚意

致知

正心

修身

治国

平

天下

齐家

心

正

知至

意诚

物格

国治

齐家

天下平

身修

偏正结构

结果

水到渠成

动宾结构

过程

循序渐进

“八目”的内在联系1

“八目”的内在联系2

格物致知

诚意正心

修身

齐家

治国

平天下

“修身”是根本(“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”)!

目的

基础

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

3.请梳理“三纲”与“八目”之间的关系。

(内圣)

(外王)

(终极目标)

明明德(内圣)

↓

亲民(外王)

↓

止于至善(终极目标)

“三纲”与“八目”

《大学之道》

观点概括

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

请同学们大声诵读课文,并结合注释、查阅工具书,疏通文意。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕(chù tì)恻隐之心;非所以内(nà)交于孺子之父母也,非所以要(yāo)誉乡党朋友也,非恶其声而然也。

忍人:狠心对待别人。

运:运转,转动。

乍:突然。

孺子:小孩子。

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯。

所以:用来。

内交:结交,“内”通“纳”。

要誉:博取名誉。要,求取。

恶其声:厌恶孩子的哭声。

文意疏通

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶 wù之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

由是:从这里。

羞恶:羞耻,憎恶。指对自己的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

辞让:谦逊推让。

是非:(辨明)事理的对与错。

端:萌芽,发端。

文意疏通

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

四体:四肢。

自贼:伤害自己,贼,伤害。

而:表递进。

始然:刚刚燃烧,“然”通“燃”。

始达:指泉水刚刚流出。达,流通,

苟:如果。

保:安定,保卫。

事:侍奉,服侍。

文意疏通

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

这篇文章中,孟子是如何阐述观点的?

《人皆有不忍人之心》

“人性本善”

观点的阐释过程

虚词 义项 文中例举

之 代词,作第三人称代词,他(们)她(们它(们)。有时活用为第一人称或第二人称代词。 治天下可运之掌上。

(《人皆有不忍人之心》)

结构助词,放在定语和中心语之间,译为“的”。 多识于鸟兽草木之名。

(《论语>十二章》)

音节助词,用在时间词或动词后面。 迩之事父,远之事君。

(《论语>十二章》)

助词,放在主谓语之间,取消句子独立性。 人之有是四端也,犹其有四体也。

(《论语>十二章》)

本课重要虚词整理

虚词 义项 文中例举

而 连词,表假设关系。 人而不仁,如礼何 (《论语>)十二章》

连词,表并列关系。 任重而道远。(《论语>十二章》)

连词,表承接关系。 定而后能静,静而后能安。(《大学之道》)

连词,表转折关系。 有是四端而自谓不能者。(《人皆有不认人之心 》)

连词,表递进关系。 知皆扩而充之矣。(《人皆有不认人之心 》)

本课重要虚词整理

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

任务四

联读三篇,探究儒家文化

春秋战国百家争鸣,但儒家思想对后世影响最为深远。

本课选取了3篇儒家经典中的14个语段,请根据文中的儒家核心概念整合归纳文中的主要观点,完成下面的表格。

思考:儒家思想为什么可以传承至今?

核心概念 主要观点 文本依据

仁(道)

君子人格

三纲

八目

四端

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

仁(道) 仁是礼乐的基础 人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何?

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

仁(道) 仁是礼乐的基础 人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何?

仁是克己复礼 克己复礼为仁。

仁是忠恕之道 仁者不忧。

己所不欲,勿施于人。

仁值得执着追求 朝闻道,夕死可矣。

仁须坚定、坚持 仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

君子 人格 安贫乐道,修身进德。 君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。

君子喻于义,小人喻于利。

见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

文质兼备,内外兼修 文质彬彬,然后君子。

志向远大,意志坚定。 士不可以不弘毅,任重而道远。

主观能动,成败由己。 止,吾止也。进,吾往也。

为仁由己,而由人乎哉?

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

三纲 引领学习的终极目标,只有坚定三纲领,才能“定静安虑”,最终学有所得。 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

八目 立身行事,道德修为的具体条目。 注重先后顺序,其中以“修身”为本。 物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

四端 人皆有“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,此四心是“仁义礼智”之端,对为人处世,治理天下具有重要意义。 凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

一 思想归纳

小结:

儒家思想在继承中不断发展,从“仁”出发,从孔子到孟子,由个人层面的“仁爱”上升到群众层面的“仁政”,由修身进德扩至治理家国,彰显其历史性的进步意义与强大生命力。

一 思想归纳

经典距离我们年代久远,或因语言障碍,或因微言大义,部分章句本意不甚了然。

在学习中,是否还有你难以理解的地方?

二 你还有什么疑惑?

1、“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”如何理解“仁”是“礼”“乐”的基础。

子谓《韶》:“尽美矣,又尽善也。”谓《武》:“尽美矣,未尽善也。”

《韶乐》是歌颂舜的音乐,舜靠美德受禅天下,以仁德治理天下,故其颂乐尽善尽美;《武乐》是歌颂周武王的音乐,武王武力推翻商朝统治,虽有其不得已之处,但还是沾染上了暴力和鲜血,故其颂乐尽美不尽善。善:内在的“仁德”。美:外在的“礼”。

由此观之,礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求,礼乐反映仁德。没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

疑惑示例

2、“仁者不忧”,如何理解“仁”与“不忧”之间的关系。

子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出。门人问曰: “何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而己矣。”

“己欲立而立人,己欲达而达人。”(《论语·雍也》)

仁德的人,行恕道(己所不欲,勿施于人),不会招人怨恨,行忠道(立人,达人),招人感激,人我关系处理完善,存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。

疑惑示例

3、“自天子以至庶子,壹是皆以修身为本。”八条目中,为何是以“修身”为本?

“八条目”中,修身是从“内圣”到“外王”的过渡,既要内化于心,也要外显于行,因此作者强调从天子到庶人都应该以修身为本。天子不能依仗权位置身事外,庶民也不能因为地位低微而放松要求。

疑惑示例

4、如何理解“羞恶之心”这一天性与“义”这一后天品德的内在联系?

正义,合宜的道德、行为或道理。从儒学史看,孔子贵仁,仁义并重始于孟子。从儒家内部系统看,“仁”的观念始终独大,“义”的观念隐晦不明,甚至依附于“仁”,“义”由“仁”而生。

出于恻隐和仁爱而要求提供积极帮助的行动,是较高的道德义务,但却不是不得不为的道德义务;而出于羞恶和义的行动,则近于底线的道德义务,尤其是不为不义的禁制性道德义务更是如此。

疑惑示例

通过本课,我们学习了儒家关于伦理思想、修身养性、为人处世等方面的基本道理,其中哪些思想或语句启对你启发最大,让你感触最深?请结合自身成长经验和生活实践谈谈。

三 联系现实生活

“克己复礼”

生活中,我们都会有很多的欲望,有的是合理的,有的是不合理甚至不合规的。

比如:校园里的花开了,许多同学都有摘取之欲,但是,学校有规定:不得损坏公物。花是公物,所以我们就要抵制内心的诱惑,能“克己”。这样做亦是“仁”。

再比如:……

三 联系现实生活·示例

“是非之心,智之端也。”

智慧,是一个很宽泛的概念,有智慧的表现包括很多方面。孟子提到能够明辨是非是智慧的开端,就非常有道理。

在学习中,能够判定选择题的对错,就是考试中智慧;

在生活中,只有先知道什么是对错好坏,才有提升自己的方向,才能见贤思齐焉,见不贤内自省,这样就会越来越有智慧,小智慧变成大智慧。

三 联系现实生活·示例

单元整体教学安排

教学课时 学习任务 课程内容

第1、2、3课时 礼孔孟儒学,感仁者爱人 《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》

第4、5课时 观老庄道家,悟自然智慧 《<老子>四章》《五石之瓠》

第6课时 读侠士墨家,学兼爱众生 《兼爱》

第7课时 辨析儒墨之“爱” 联读第4课、第6课

选择性必修上册·第二单元

礼孔孟儒学,感仁者爱人

《选择性必修上册》·《<论语>十二章》《大学之道》《人皆有不忍人之心》

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

任务四

联读三篇,探究儒家文化

任务一 查阅资料,回顾儒学经典

儒家学派,名家云集,经典众多,了解儒家代表人物以及相关典籍的文常知识对于理解儒家思想具有重要作用。

课前:请同学们查阅资料,尝试将课中涉及到的儒家文常进行整合;

课上:通过“板书关键词并讲解”的形式与同学们分享。

儒家至圣:孔子

(公元前551--公元前479),名丘,字仲尼,春秋末期鲁国陬邑(今山东曲阜市东南)人。

古代著名的思想家、教育家、儒家学派创始人。

相传有弟子三千,贤弟子七十二人,曾带领弟子周游列国十四年,宣传儒家学说。

古文献整理家,曾修《诗》《书》,定《礼》《乐》,序《周易》,作《春秋》。

其思想及学说对后世产生深远影响。

儒家经典:《论语》

《论语》,是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集。

成书于战国前期。全书共20篇492章,以语录体为主,叙事体为辅。

是研究儒家思想的重要典籍,较为集中地体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。

儒家经典:《礼记》

《礼记》中国古代重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,相传为孔门弟子及其再传弟子所作,经西汉戴圣汇编成书,故又名《小戴礼记》、《小戴记》。

书中内容主要写先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如宇宙观)、教育思想(如教育制度)、政治思想(如大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如礼乐中和说),是一部儒家思想的资料汇编。

儒家经典:《大学》

《大学之道》出自《礼记》第四十二篇。宋代以前,《大学》一直从属于《礼记》。朱熹将《大学》《中庸》两篇从《礼记》中抽取出来作章句,为《论语》《孟子》做集注,合成《四书章句集注》。

经此,《大学》与《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”,成为封建科举考试的钦定书,《大学》并被确立“四书之首”的地位。

儒家经典:《孟子》

儒家经典著作,“四书”之一,战国中期孟子及其弟子万章、公孙丑等著。《汉书·艺文志》著录《孟子》共十一篇,现存七篇十四卷。

书中记载有孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动。

儒家亚圣:孟子

(约公元前372年—公元前289年),名轲,字子舆,邹国(今山东邹城东南)人。战国时期哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,与孔子并称“孔孟”,被韩愈列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝追封为“亚圣”。

主要思想:“民本思想”“仁政学说”“性善论”,最早提出“民贵君轻”思想。

“四书五经六艺”

四书:《大学》《中庸》《论语》《孟子》。

五经:《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》,简称为“诗、书、礼、易、春秋”。

六艺:一说,中国古代儒家要求学生掌握的六种基本才能,包括礼、乐、射、御、书、数。另一说,六艺为六经,即《诗经》《尚书》

《礼记》《易经》《乐经》《春秋》。

(《乐经》亡于秦末战火)

“小学与大学”

小学:“教之以洒扫、应对、进退之节,礼、乐、射、御、书、数之文”。

大学:“大人之学”,伦理、政治、哲学等方面的学问,大学之道,讲的就是大人之学,成人之学的基本原理,即穷理、正心、修身、治人的根本原则。

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

1.请同学们大声诵读课文,结合注释、查阅工具书,疏通文意。

2.每个语段分别阐释了什么观点?请用简洁的语言概括。

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。可谓好学也已。”

敏:勤勉。

慎:谨慎。

就:接近。

有道:有才艺或有道德的人。

正:匡正。

文意疏通

安贫乐道,少说多做,择善而从,是为好学。

观点概括

子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”

而:如果。 如礼何:怎样对待礼呢?

文意疏通

礼、乐应以“仁”为基础。

观点概括

子曰:“朝闻道,夕死可矣。”

朝:早上。 闻:听闻,知晓。 道:真理。

文意疏通

观点概括

执着追求“道”。

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”

喻:知晓,明白。

文意疏通

观点概括

君子重“义”轻“利”。

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。”

贤:贤者。 内自省:向内自我反省。

文意疏通

观点概括

虚心学习,自我反省。

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”

质:质朴,朴实。

文:华美,文采。

野:粗野,鄙俗。

史:虚饰,浮夸。

文质彬彬:文质兼备、配合恰当的样子。

文意疏通

观点概括

文质兼备,方为君子。

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”

弘毅:志向远大,意志坚定。

任重:责任重大。

道远:路途遥远。

以为:作为。

己任:自己的责任。

已:停止。

文意疏通

观点概括

志向远大,要意志坚定、坚持不懈。

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地。虽覆一篑,进,吾往也。”

为山:积土堆山。

未成一篑:只差一筐土没有成功。

吾止也:是我自己停下来的。

平地:填平洼地。

覆一篑:倒一筐土。

进:继续堆下去。

往:往前努力。

文意疏通

观点概括

为山、平地,成败由己。

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。”

知:通“智”,智慧。

文意疏通

观点概括

智、仁、勇成就完美人格。

颜渊问仁。子曰: “克己复礼为仁。一日(dàn)克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉 ”颜渊曰:“请问其目”。子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

克己复礼:约束自我,使言行归复于先王之礼。

一日:一旦。

归:称赞,称许。

由己:在于自己。

目:条目,细则。

事:实践,从事。

文意疏通

观点概括

“克己复礼”为“仁”。

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其‘恕’乎!己所不欲,勿施于人。”

一言:一个字。

恕:宽恕。

欲:想要。

施:施加。

文意疏通

观点概括

己所不欲,勿施于人。

文意疏通

子曰:“小子何莫学夫《诗》 《诗》可以兴(xìng),可以观,可以群,可以怨”。迩(ěr)之事父,远之事君。多识于鸟兽草木之名。”

小子:老师对学生的称呼。

何莫:为什么没有人。

兴:激发人的感情。

观:观察政治得失、风俗兴衰。

群:提高人际交往能力。

怨:讽刺时政。

迩:近。

事:侍奉,服侍。

观点概括

《诗》的社会功能。

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

请同学们大声诵读课文,并结合注释、查阅工具书,疏通文意。

大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。 知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。 物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

明明德:彰明美德。

亲民:亲近爱抚民众。

止于至善:达到道德修养的最高境界。

知止:知道要达到“至善”境界。

而:表顺承。

定:志向坚定不移。

静:心不妄动。

安:性情安和。

虑:思虑精详。

得:处事合宜。

本末:树木的根和梢,

比喻事物的根源和结局。

文意疏通

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家; 欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。 自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

齐其家:使家族中的各种关系整齐有序。

修其身:修养自身的品德。

正其心:端庄自己的内心。

诚其意:使意念真诚。

致其知:获得知识。

格物:推究事物的原理。

知至:对外物之理认识充分。

壹是:一概,一律。

文意疏通

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

,

1.诵读《大学之道》,明确“三纲八目”的具体内容。

本义:提网的总绳。

衍义:引申指“事物的关键部分”。

三纲:

明明德、亲民、

止于至善

本义:本义指眼睛,目也指从大项分出来的小项,或按顺序开列的目录。

八目:

格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下

2.结合注释,理解“八目”的具体内涵及内在联系。

“格物”:全面透彻地研究世界上的万事万物

“致知”:要获得对世界上万事万物的认识。

“诚意”:在修养自身的过程中,能够做到诚实、不自欺。

“正心”:防止个人情感的偏向。

“修身”:是使个人修养达到完善的程度,

“齐家”:是善于处理好家庭或家族内部的关系。

“治国”和“平天下”:齐家的扩大和延伸。

格物

诚意

致知

正心

修身

治国

平

天下

齐家

心

正

知至

意诚

物格

国治

齐家

天下平

身修

偏正结构

结果

水到渠成

动宾结构

过程

循序渐进

“八目”的内在联系1

“八目”的内在联系2

格物致知

诚意正心

修身

齐家

治国

平天下

“修身”是根本(“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”)!

目的

基础

止于至善

明明德

亲民

★治国

★齐家

★修身

★正心

★诚意

★致知

★格物

★平天下

内修

外治

3.请梳理“三纲”与“八目”之间的关系。

(内圣)

(外王)

(终极目标)

明明德(内圣)

↓

亲民(外王)

↓

止于至善(终极目标)

“三纲”与“八目”

《大学之道》

观点概括

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

请同学们大声诵读课文,并结合注释、查阅工具书,疏通文意。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕(chù tì)恻隐之心;非所以内(nà)交于孺子之父母也,非所以要(yāo)誉乡党朋友也,非恶其声而然也。

忍人:狠心对待别人。

运:运转,转动。

乍:突然。

孺子:小孩子。

怵惕:惊骇,恐惧。

恻隐:哀痛,怜悯。

所以:用来。

内交:结交,“内”通“纳”。

要誉:博取名誉。要,求取。

恶其声:厌恶孩子的哭声。

文意疏通

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶 wù之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。

由是:从这里。

羞恶:羞耻,憎恶。指对自己的不善感到羞耻,对他人的不善感到憎恶。

辞让:谦逊推让。

是非:(辨明)事理的对与错。

端:萌芽,发端。

文意疏通

人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

四体:四肢。

自贼:伤害自己,贼,伤害。

而:表递进。

始然:刚刚燃烧,“然”通“燃”。

始达:指泉水刚刚流出。达,流通,

苟:如果。

保:安定,保卫。

事:侍奉,服侍。

文意疏通

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

这篇文章中,孟子是如何阐述观点的?

《人皆有不忍人之心》

“人性本善”

观点的阐释过程

虚词 义项 文中例举

之 代词,作第三人称代词,他(们)她(们它(们)。有时活用为第一人称或第二人称代词。 治天下可运之掌上。

(《人皆有不忍人之心》)

结构助词,放在定语和中心语之间,译为“的”。 多识于鸟兽草木之名。

(《论语>十二章》)

音节助词,用在时间词或动词后面。 迩之事父,远之事君。

(《论语>十二章》)

助词,放在主谓语之间,取消句子独立性。 人之有是四端也,犹其有四体也。

(《论语>十二章》)

本课重要虚词整理

虚词 义项 文中例举

而 连词,表假设关系。 人而不仁,如礼何 (《论语>)十二章》

连词,表并列关系。 任重而道远。(《论语>十二章》)

连词,表承接关系。 定而后能静,静而后能安。(《大学之道》)

连词,表转折关系。 有是四端而自谓不能者。(《人皆有不认人之心 》)

连词,表递进关系。 知皆扩而充之矣。(《人皆有不认人之心 》)

本课重要虚词整理

任务一

任务二

查阅资料,回顾儒学经典

诵读吟咏,疏通文句含义

品读梳理,厘清儒家观点

任务三

任务四

联读三篇,探究儒家文化

春秋战国百家争鸣,但儒家思想对后世影响最为深远。

本课选取了3篇儒家经典中的14个语段,请根据文中的儒家核心概念整合归纳文中的主要观点,完成下面的表格。

思考:儒家思想为什么可以传承至今?

核心概念 主要观点 文本依据

仁(道)

君子人格

三纲

八目

四端

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

仁(道) 仁是礼乐的基础 人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何?

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

仁(道) 仁是礼乐的基础 人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何?

仁是克己复礼 克己复礼为仁。

仁是忠恕之道 仁者不忧。

己所不欲,勿施于人。

仁值得执着追求 朝闻道,夕死可矣。

仁须坚定、坚持 仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

君子 人格 安贫乐道,修身进德。 君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉。

君子喻于义,小人喻于利。

见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

文质兼备,内外兼修 文质彬彬,然后君子。

志向远大,意志坚定。 士不可以不弘毅,任重而道远。

主观能动,成败由己。 止,吾止也。进,吾往也。

为仁由己,而由人乎哉?

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

三纲 引领学习的终极目标,只有坚定三纲领,才能“定静安虑”,最终学有所得。 大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止而后有定;定而后能静;静而后能安;安而后能虑;虑而后能得。

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

八目 立身行事,道德修为的具体条目。 注重先后顺序,其中以“修身”为本。 物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。

一 思想归纳

儒家思想 核心概念 主要观点 文本依据

四端 人皆有“恻隐、羞恶、辞让、是非”之心,此四心是“仁义礼智”之端,对为人处世,治理天下具有重要意义。 凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

一 思想归纳

小结:

儒家思想在继承中不断发展,从“仁”出发,从孔子到孟子,由个人层面的“仁爱”上升到群众层面的“仁政”,由修身进德扩至治理家国,彰显其历史性的进步意义与强大生命力。

一 思想归纳

经典距离我们年代久远,或因语言障碍,或因微言大义,部分章句本意不甚了然。

在学习中,是否还有你难以理解的地方?

二 你还有什么疑惑?

1、“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”如何理解“仁”是“礼”“乐”的基础。

子谓《韶》:“尽美矣,又尽善也。”谓《武》:“尽美矣,未尽善也。”

《韶乐》是歌颂舜的音乐,舜靠美德受禅天下,以仁德治理天下,故其颂乐尽善尽美;《武乐》是歌颂周武王的音乐,武王武力推翻商朝统治,虽有其不得已之处,但还是沾染上了暴力和鲜血,故其颂乐尽美不尽善。善:内在的“仁德”。美:外在的“礼”。

由此观之,礼与乐都是外在的表现,而仁则是人们内心的道德情感和要求,礼乐反映仁德。没有仁德的人,根本谈不上什么礼、乐的问题。

疑惑示例

2、“仁者不忧”,如何理解“仁”与“不忧”之间的关系。

子曰:“参乎!吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出。门人问曰: “何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而己矣。”

“己欲立而立人,己欲达而达人。”(《论语·雍也》)

仁德的人,行恕道(己所不欲,勿施于人),不会招人怨恨,行忠道(立人,达人),招人感激,人我关系处理完善,存公心,去私欲,乐天知命,不患得患失,所以不忧虑。

疑惑示例

3、“自天子以至庶子,壹是皆以修身为本。”八条目中,为何是以“修身”为本?

“八条目”中,修身是从“内圣”到“外王”的过渡,既要内化于心,也要外显于行,因此作者强调从天子到庶人都应该以修身为本。天子不能依仗权位置身事外,庶民也不能因为地位低微而放松要求。

疑惑示例

4、如何理解“羞恶之心”这一天性与“义”这一后天品德的内在联系?

正义,合宜的道德、行为或道理。从儒学史看,孔子贵仁,仁义并重始于孟子。从儒家内部系统看,“仁”的观念始终独大,“义”的观念隐晦不明,甚至依附于“仁”,“义”由“仁”而生。

出于恻隐和仁爱而要求提供积极帮助的行动,是较高的道德义务,但却不是不得不为的道德义务;而出于羞恶和义的行动,则近于底线的道德义务,尤其是不为不义的禁制性道德义务更是如此。

疑惑示例

通过本课,我们学习了儒家关于伦理思想、修身养性、为人处世等方面的基本道理,其中哪些思想或语句启对你启发最大,让你感触最深?请结合自身成长经验和生活实践谈谈。

三 联系现实生活

“克己复礼”

生活中,我们都会有很多的欲望,有的是合理的,有的是不合理甚至不合规的。

比如:校园里的花开了,许多同学都有摘取之欲,但是,学校有规定:不得损坏公物。花是公物,所以我们就要抵制内心的诱惑,能“克己”。这样做亦是“仁”。

再比如:……

三 联系现实生活·示例

“是非之心,智之端也。”

智慧,是一个很宽泛的概念,有智慧的表现包括很多方面。孟子提到能够明辨是非是智慧的开端,就非常有道理。

在学习中,能够判定选择题的对错,就是考试中智慧;

在生活中,只有先知道什么是对错好坏,才有提升自己的方向,才能见贤思齐焉,见不贤内自省,这样就会越来越有智慧,小智慧变成大智慧。

三 联系现实生活·示例