1.2.2 “数轴上移动的点” 教案 人教版七年级数学上册

文档属性

| 名称 | 1.2.2 “数轴上移动的点” 教案 人教版七年级数学上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 46.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第1章 有理数 单元综合《数轴上移动的点》 教案 人教版数学七年级上册

一、教学目标

1.通过以数轴为载体,重点探索一个动点在数轴上运动时的数量关系,让学生在真实情境中大胆猜测,放手实践,培养学生发现问题、解决问题能力。

2.经历小组合作探索、猜测、归纳、求证、建模过程,培养学生数形结合思想、分类讨思想论、转化思想、特殊与一般思想、建模思想。

3.让学生在探究过程中善思、乐学,从而充分体会数学价值。

二、教学重点

点在数轴上移动时产生的数量关系与学生建模能力的培养。

三、教学难点

找到一个合适的探究“点”开展活动,归纳建模。

四、教学类型:单元化、项目式学习模式

五、教学过程

(一)情境引入

在这一个小单元里,我们在“有理数”一章中,学习了“数轴”、“绝对值”、“有理数的大小比较”、“有理数的加法”、“有理数减法”。我们将这五个方面的知识进行一个整合,进行一次实践性作业——“数轴上移动的点”。

(二)情境设置

1.情境问题

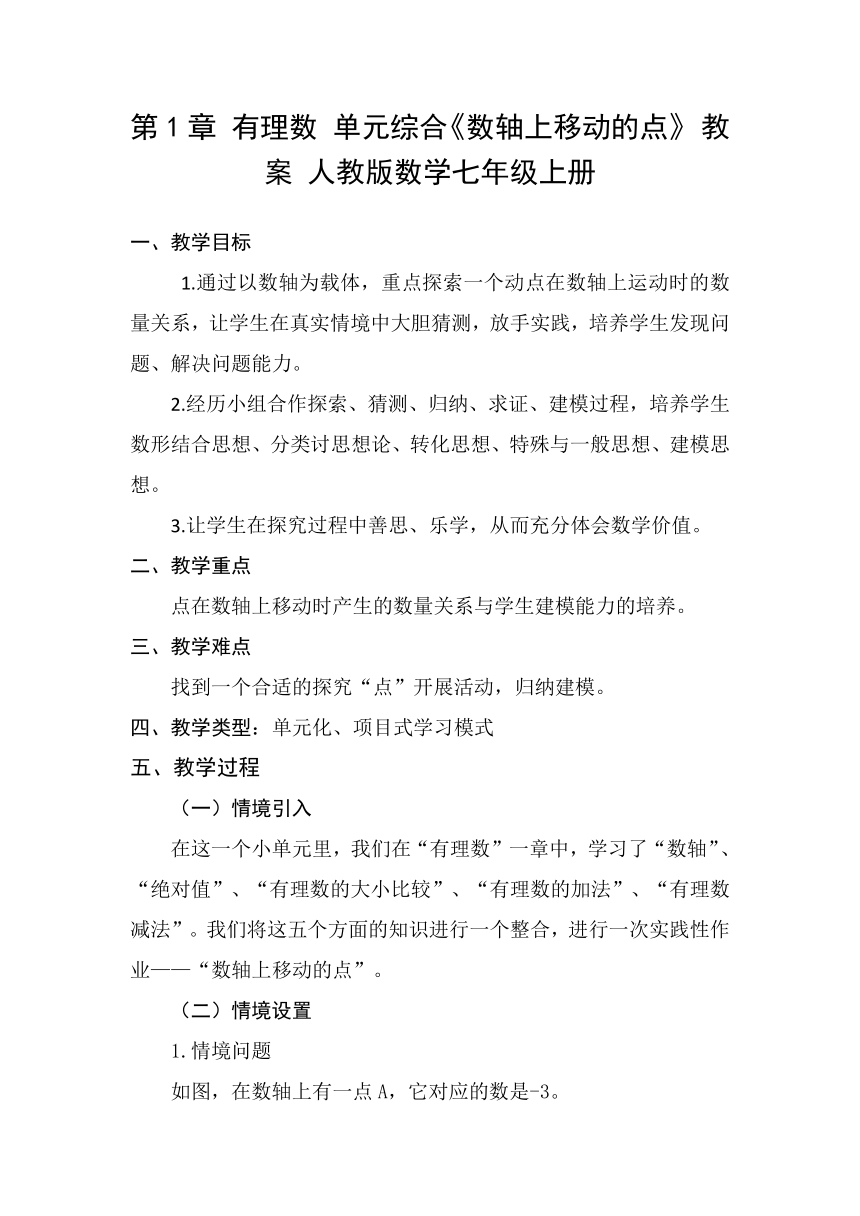

如图,在数轴上有一点A,它对应的数是-3。

2.探究任务:让点A在数轴上移动。

在点A移动过程中,

(1)观察与收集:点A的移动方向,移动距离,产生的数据。

(2)思考与探究:找出数据间存在的等式关系,尝试找规律性结论。

(3)归纳与建模:尝试结论加以提炼,建立数学模型。

(三)探索过程

小组探究。

教师巡视、指点。

温馨提示:

发现问题、解决问题的方案是多元的,探索过程是开放型,得出结果也因选择的问题不同而不同。

(四)课堂展示

【学生展示】

探究活动一:

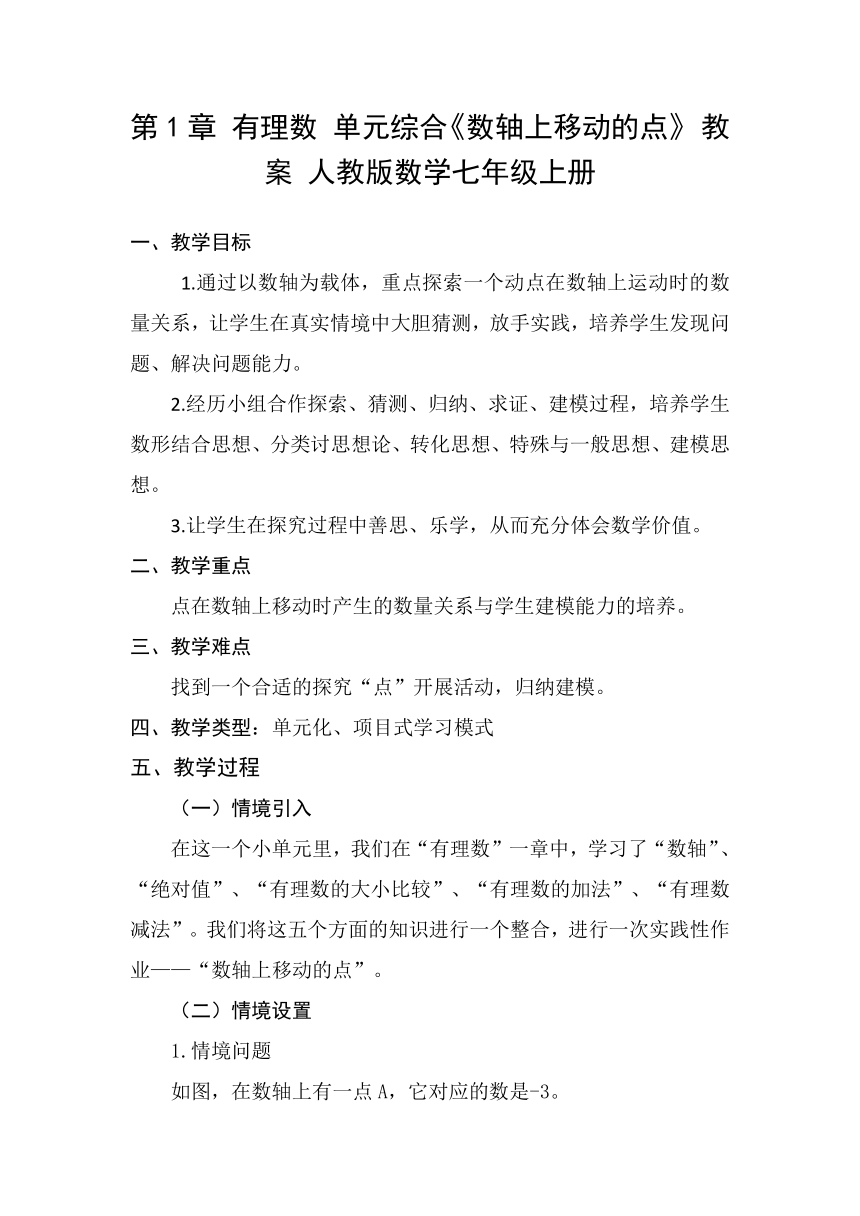

1.如图1,当点A向右移动到点B的位置时,求点A移动了多少个单位长度?

图1

得到:(+4)-(-3)=7

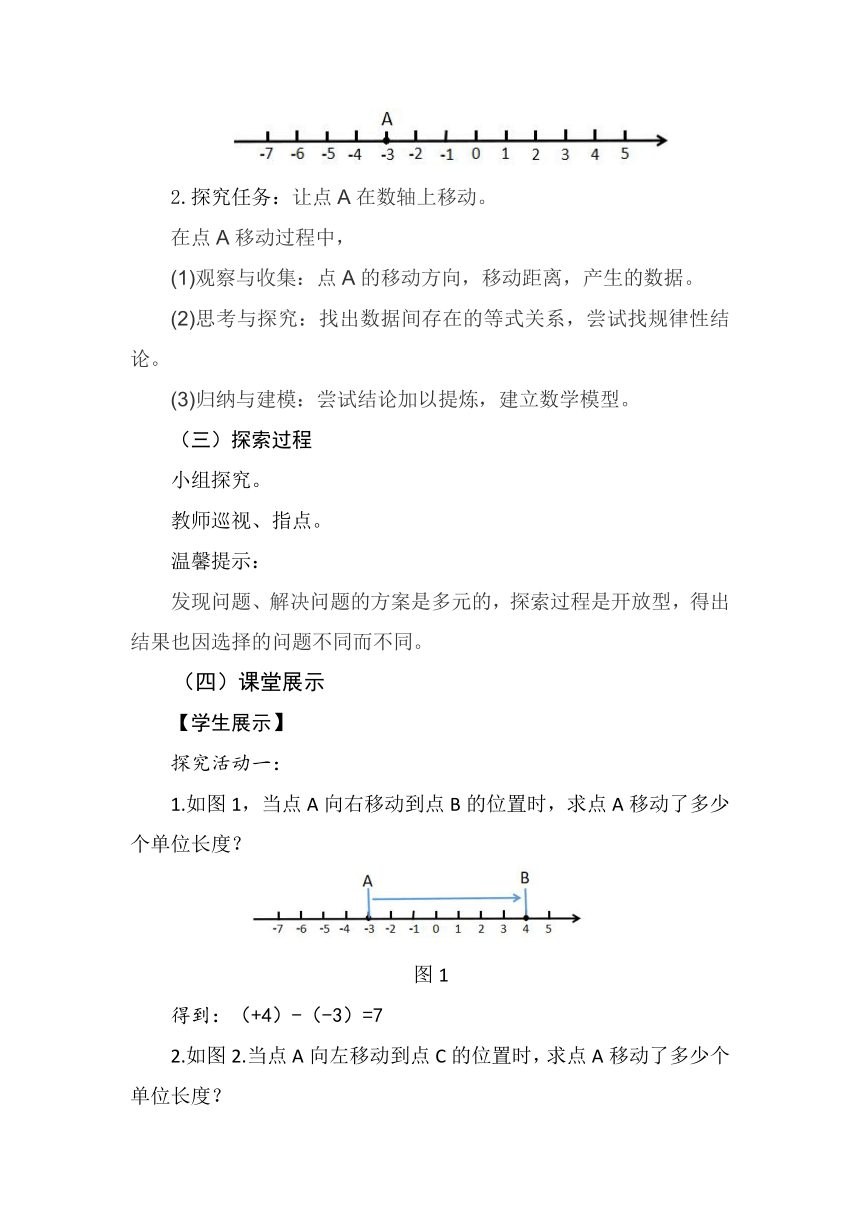

2.如图2.当点A向左移动到点C的位置时,求点A移动了多少个单位长度?

图2

得到:∣-6∣-∣-3∣ = 3 或( -3)-(-6)= 3

发现:一个点在数轴上移动,得到起点数、终点数,则这两点间的距离等于两数之差,且“大”减“小”。

小结:一个点在数轴上移动,已知起点、终点表示的数,那么,这一点移动的距离=大数-小数。

探究活动二:

1.如图3,点A向右移动4个单位到点B,求点B表示的数是多少?

图3

得到:(-3)+ 4 = 1

发现:数轴上,当点向右移动时,它的终点数=起点数+移动距离.

2.如图4,点A向左移动2个单位到点C,求点C表示的数是多少?

图4

得到:(-3)- 2 = -5.

发现: 数轴上,当点向左移动时,它的终点数=起点数 - 移动距离.

小结:

在数轴上,将一点向左或向右移动,终点数=起点数±移动的距离(左-、右+).

用符号表示:在数轴上,点A表示的数是a,当点向左(或向右)移动n个单位到达终点B,则终点数 = a ± n(左-、右+).

探究活动三:

如图5,点A向右移动5个单位,再向左移动7个单位到达终点B,求点B表示的数是多少? 点A共运动了多少个单位长度?

图5

得到:

(1)(-3)+ 5 + (-7)= -5.

所以,终点B表示的数是-5.

(2)∣+5∣+∣-7∣=12..

所以,点A运动的距离是12个单位长度

小结:

终点表示的数与起点数、移动方向、距离有关;而一个点在数轴上移动的距离与起点数、移动方向无关。

计算方法:

终点数 = 起点数 + 第1次运动数 + 第2次运动数 + …… + 第n次运动数.

运动路线长=第1次运动单位长度+第2次运动单位长度+ …… +第n次运动单位长度.

简言之:终点数 = 起点数,依次加上n次运动数.

运动路线长=依次加上n次运动的单位长度.

(五)课堂思考

如果一条有两个点在移动,你能发现些什么数量问题?讨论、探究后,形成一个结论性成果。

提示:

1角度小。每个小组选择一个探究问题点,不求多、求全。

2.头绪清。两个点,是同时移动,还是有先后;是同向移动,还是反向移动;起点在何处,终点如何设置,等。

3.探究准。方案设置言简意赅;结论性“成果”新——即,人人常见,却无人发现。

4.资源广。充分利用多种资源优势开展活动。

六、教师寄语

一个点在数轴上一移动,其中存在的数量关系就呈献出来了,我们也很快很轻松地建立了数学模型。

点动,人更要“动”。

一、教学目标

1.通过以数轴为载体,重点探索一个动点在数轴上运动时的数量关系,让学生在真实情境中大胆猜测,放手实践,培养学生发现问题、解决问题能力。

2.经历小组合作探索、猜测、归纳、求证、建模过程,培养学生数形结合思想、分类讨思想论、转化思想、特殊与一般思想、建模思想。

3.让学生在探究过程中善思、乐学,从而充分体会数学价值。

二、教学重点

点在数轴上移动时产生的数量关系与学生建模能力的培养。

三、教学难点

找到一个合适的探究“点”开展活动,归纳建模。

四、教学类型:单元化、项目式学习模式

五、教学过程

(一)情境引入

在这一个小单元里,我们在“有理数”一章中,学习了“数轴”、“绝对值”、“有理数的大小比较”、“有理数的加法”、“有理数减法”。我们将这五个方面的知识进行一个整合,进行一次实践性作业——“数轴上移动的点”。

(二)情境设置

1.情境问题

如图,在数轴上有一点A,它对应的数是-3。

2.探究任务:让点A在数轴上移动。

在点A移动过程中,

(1)观察与收集:点A的移动方向,移动距离,产生的数据。

(2)思考与探究:找出数据间存在的等式关系,尝试找规律性结论。

(3)归纳与建模:尝试结论加以提炼,建立数学模型。

(三)探索过程

小组探究。

教师巡视、指点。

温馨提示:

发现问题、解决问题的方案是多元的,探索过程是开放型,得出结果也因选择的问题不同而不同。

(四)课堂展示

【学生展示】

探究活动一:

1.如图1,当点A向右移动到点B的位置时,求点A移动了多少个单位长度?

图1

得到:(+4)-(-3)=7

2.如图2.当点A向左移动到点C的位置时,求点A移动了多少个单位长度?

图2

得到:∣-6∣-∣-3∣ = 3 或( -3)-(-6)= 3

发现:一个点在数轴上移动,得到起点数、终点数,则这两点间的距离等于两数之差,且“大”减“小”。

小结:一个点在数轴上移动,已知起点、终点表示的数,那么,这一点移动的距离=大数-小数。

探究活动二:

1.如图3,点A向右移动4个单位到点B,求点B表示的数是多少?

图3

得到:(-3)+ 4 = 1

发现:数轴上,当点向右移动时,它的终点数=起点数+移动距离.

2.如图4,点A向左移动2个单位到点C,求点C表示的数是多少?

图4

得到:(-3)- 2 = -5.

发现: 数轴上,当点向左移动时,它的终点数=起点数 - 移动距离.

小结:

在数轴上,将一点向左或向右移动,终点数=起点数±移动的距离(左-、右+).

用符号表示:在数轴上,点A表示的数是a,当点向左(或向右)移动n个单位到达终点B,则终点数 = a ± n(左-、右+).

探究活动三:

如图5,点A向右移动5个单位,再向左移动7个单位到达终点B,求点B表示的数是多少? 点A共运动了多少个单位长度?

图5

得到:

(1)(-3)+ 5 + (-7)= -5.

所以,终点B表示的数是-5.

(2)∣+5∣+∣-7∣=12..

所以,点A运动的距离是12个单位长度

小结:

终点表示的数与起点数、移动方向、距离有关;而一个点在数轴上移动的距离与起点数、移动方向无关。

计算方法:

终点数 = 起点数 + 第1次运动数 + 第2次运动数 + …… + 第n次运动数.

运动路线长=第1次运动单位长度+第2次运动单位长度+ …… +第n次运动单位长度.

简言之:终点数 = 起点数,依次加上n次运动数.

运动路线长=依次加上n次运动的单位长度.

(五)课堂思考

如果一条有两个点在移动,你能发现些什么数量问题?讨论、探究后,形成一个结论性成果。

提示:

1角度小。每个小组选择一个探究问题点,不求多、求全。

2.头绪清。两个点,是同时移动,还是有先后;是同向移动,还是反向移动;起点在何处,终点如何设置,等。

3.探究准。方案设置言简意赅;结论性“成果”新——即,人人常见,却无人发现。

4.资源广。充分利用多种资源优势开展活动。

六、教师寄语

一个点在数轴上一移动,其中存在的数量关系就呈献出来了,我们也很快很轻松地建立了数学模型。

点动,人更要“动”。