2 《立在地球边上放号》《峨日朵雪峰之侧》联读课件(共26张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2 《立在地球边上放号》《峨日朵雪峰之侧》联读课件(共26张PPT)统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 41.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 12:07:14 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

两只蝴蝶

胡适

两只黄蝴蝶,双双飞上天。

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一只,孤单怪可怜。

也无心上天,天上太孤单。

1916年8月23日,胡适写下中国第一首白话诗《两只蝴蝶》(原题《朋友》),发表在1917年2月的《新青年》杂志。自此之后,一个不同于汉赋、不同于唐诗、不同于宋词、不同于元曲、不同于明清小说的文体开始出现。这就是中国新诗的初始。

在中国文学发展过程中,诗歌(包括诗、赋、词、曲等)曾取得很高的成就。但到了近代,古典诗歌的创作逐渐走向僵化,“滥调套语”充斥,“无病呻吟”的倾向相当普遍,古典诗歌所使用的词汇与现代口语严重脱节,它在形式上(包括章法句式、对仗用典以及平仄韵律上)的种种严格限制,对诗歌表现不断变化而日益复杂的社会生活,表达人们真实的思想感情,造成极大的束缚。因此,新诗革命成了“五四”新文化运动最先开始的、也是最重要的组成部分。

了解新诗

诗中的“我”

青春的身影

——《立在地球边上放号》《峨日朵雪峰之侧》联读

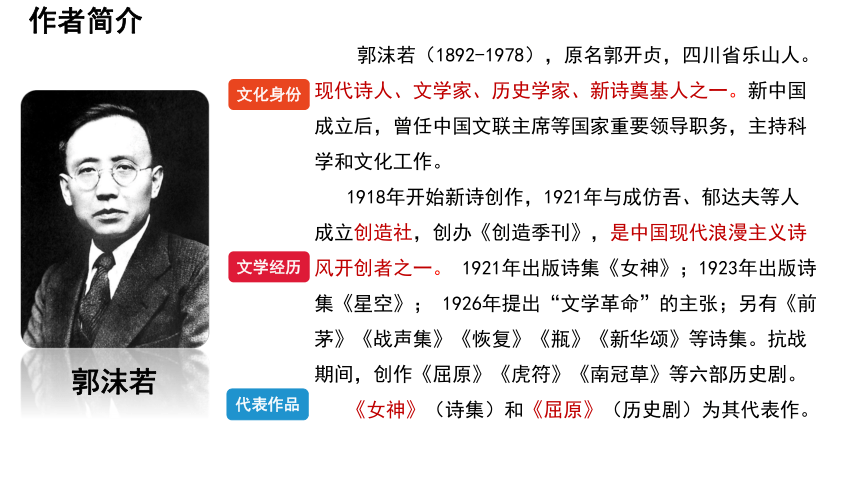

郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,四川省乐山人。现代诗人、文学家、历史学家、新诗奠基人之一。新中国成立后,曾任中国文联主席等国家重要领导职务,主持科学和文化工作。

1918年开始新诗创作,1921年与成仿吾、郁达夫等人成立创造社,创办《创造季刊》,是中国现代浪漫主义诗风开创者之一。 1921年出版诗集《女神》;1923年出版诗集《星空》; 1926年提出“文学革命”的主张;另有《前茅》《战声集》《恢复》《瓶》《新华颂》等诗集。抗战期间,创作《屈原》《虎符》《南冠草》等六部历史剧。

《女神》(诗集)和《屈原》(历史剧)为其代表作。

郭沫若

作者简介

文化身份

文学经历

代表作品

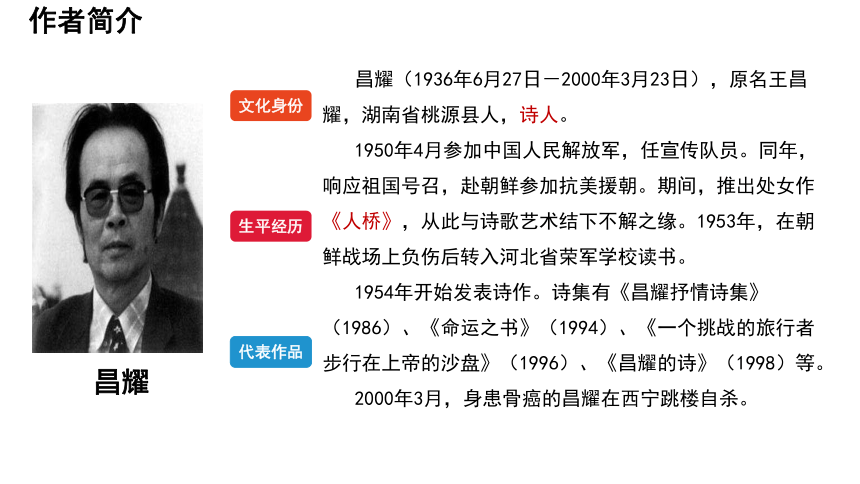

昌耀(1936年6月27日-2000年3月23日),原名王昌耀,湖南省桃源县人,诗人。

1950年4月参加中国人民解放军,任宣传队员。同年,响应祖国号召,赴朝鲜参加抗美援朝。期间,推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年,在朝鲜战场上负伤后转入河北省荣军学校读书。

1954年开始发表诗作。诗集有《昌耀抒情诗集》(1986)、《命运之书》(1994)、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》(1996)、《昌耀的诗》(1998)等。

2000年3月,身患骨癌的昌耀在西宁跳楼自杀。

昌耀

文化身份

生平经历

代表作品

作者简介

活动一:初读诗歌,整体感知

诵读诗歌,联系诗歌的标题,分别用一个词概括两首诗中抒情主人公“我”是一个怎样的角色。

示例:

《立在地球边上放号》中的“我”是一个( )者

《峨日朵雪峰之侧》中的“我”是一个( )者

歌唱

攀登

诗歌诵读

立在地球边上放号

郭沫若

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的情景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

诵读视频

诗歌诵读

诵读视频

峨日朵雪峰之侧

昌耀

这是我此刻仅能征服的高度了:

我小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

在锈蚀的岩壁;

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的快慰。

默读诗歌,请分别圈画两首诗中描写“我” 的语句,初步概括两首诗歌抒情主人公的形象。

学习活动二:再读诗歌,寻找“我”

思考:分析文学作品中的人物形象,通常可以从哪些角度展开?

学习活动三:品读诗歌,分析“我”

人物

形象

情节

意象

描写

环境

创作

背景

…

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

从意象设问:多个意象营造了一种怎样的意境?

从环境描写设问:前四句也是在描写“我”眼前所见,得是一个怎样的“我”才能看到这样的景象?

巨大的“我”

从语言描写设问:“我”在呼喊什么?

激情呼唤、多角度歌颂伟力的放号者

雄伟壮丽、宏大开阔

这首诗塑造的是巨人站在地球边上发出怒号呐喊的形象,是一个歌号着的巨人形象。目的是歌颂一种伟力。

思考:“力”是什么?

学习活动三:品读诗歌,分析“我”

“力”是滚滚洪涛形成的。它具有毁坏力、创造力,它在形态、声响、韵律等多方面都具有美感。

毁坏,指打破旧世界,推翻束缚人们的旧思想、旧道德、旧制度;

创造,指建设新世界,创造新中国,呼唤自由、民主与科学;

努力,呼唤青年要坚持,有理想,有担当、有责任。

这首诗的创作时间?

1919年9、10月间,郭沫若27岁时所写,本诗作于五四运动后,狂飙突进的风暴还没有完全止息。五四运动的鲜明标志,就是要毁坏掉一个旧世界,打破一切旧制度、旧传统,描写太平洋要将地球推倒,就是对五四运动毁坏一切旧势力的一个强有力的呼应。

学习活动四:知人论世,探究“我”

破坏力:“五四运动”对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力冲击着半殖民地半封建社会的中国。

创造力:“五四运动”同时也以伟大的创造力建立着崭新的科学与民主的现代文明。

结合背景进一步明确:“力”是什么?

创造新世界、新中国、新社会、新文化

破坏旧世界、旧中国、旧社会、旧文化

五四运动

“我”是时代精神的投射与放大

诗中的“力”不仅是自然之力,更是时代之力,是摧毁一切落后、黑暗,共同创造理想光明的新世界的力量。“我”身上所具有的就是那个“狂飙突进”时代里勇于进取、积极创造的奋发昂扬的精神,热烈向往、执着追求,摧毁旧事物的勇气与坚定。

这是一个被五四时代怒潮唤醒,有着奋发昂扬的精神、豪迈的气概,有着摧毁旧事物的勇气与创造新事物的志气,有着巨大精神力的渴盼自我的知识青年的形象。(诗人自我的形象)

小 结 “我”

接下来同样的方法,仔细探究一下《峨日朵雪峰之侧》中抒情主人公的形象。

学习活动五:学法迁移

提示:

1.抓住第一节的意象和细节描写,感受“我”所处的环境,将“‘我’是一个________的攀登者”填写完整,并说明理由。

2.把握第二小节主要意象,思考其象征义,体会“我”的心理感受。

3.知人论世,思考作者为什么会创作这样一首诗,塑造一个这样的人物形象?(“我”与我的关联)

1.阅读第一小节,思考这首诗歌中的“我”是怎样的形象?

环境:太阳落山——黑暗寒冷 石砾不时滑坡——危险时时发生

描写:指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙;

血滴,从撕裂的千层鞋掌底渗出

……

“我” 是一个征服大自然、勇敢抗争的攀登者

“我”是一个在困境中坚守的勇士

学习活动五:学法迁移

2.把握第二小节主要意象,思考其象征义,体会“我”的心理感受。

雄鹰、雪豹

蜘蛛

勇者、强者

渺小却坚韧的生命

“我”希望获得

力量与鼓舞

赞颂强大生命力

理想

现实

学习活动五:学法迁移

复旦大学语言文学研究所副教授张新:这是一首关于人的“敬畏自然”观念战胜“征服自然”观念的歌。诗人用登山过程浓缩了他的这种自然观念的转变过程。登山前,诗人像许多登山者一样,把登山行为看成是人的意志战胜自然的证明。人与自然的关系,是一种征服与被征服的关系。而把登山过程中的阻力想象为“军旅远去的喊杀声”也恰恰符合那种用战争场景来表述征服与被征服关系的特征。在丧失了征服新的高度的力量的时候,诗人仍然渴望以雄鹰或雪豹来继续激励自己的征服意志。然而,此时正处在与诗人同样高度和恶劣环境中的“一只小得可怜的蜘蛛”却极大地震撼了诗人的心灵。并且彻底改变了他固有的自然观念。这种情感的变化看似突兀,其实却是一种“顿悟”,其后有着深刻的自然观念嬗变的历史背景。

2.把握第二小节主要意象,思考其象征义,体会“我”的心理感受。

梳理作品背景集

《峨日朵雪峰之侧》写作背景

1962年8月昌耀26岁时所作本诗,写于特殊年代,昌耀遭受不公正的待遇,先后辗转于青海的藏族乡村、西宁的郊区工厂、祁连山等地,生活艰苦,命运坎坷。是时代、社会、政治、意识形态等等外在因素刺激诗人后,引发起诗人的心理反应而产生的具有鲜明整体象征特点的一首短诗。这首诗最后完成在1983年,那是一个思想解放的年代。这也体现了诗人已经从一个“英雄”的年代大步跨入了一个真正的“人”的年代。

1983年删定

3.知人论世,思考作者为什么会创作这样一首诗,塑造一个这样的人物形象?

这首诗的创作时间?

1962年初稿

学习活动五:学法迁移

1957年,中共中央发出指示,在全国范围内开展了一场波及社会各阶层的群众性反右派斗争。这一运动后来被严重扩大化,一大批响应党的号召仗义执言的知识分子和民主党派人士被错误的确定为“右派分子”,遭到不同程度的迫害。这首诗写于1962年8月,26岁的作者因被打成右派,正在距峨堡乡不远的青海省八宝农场接受劳动改造,之后又辗转多地,生活艰苦,命运坎坷。

结合创作背景,诗人借“我”的形象表达了青年人在追求青春理想时,虽然遭受不公正的待遇,虽然流血痛苦,但仍然热爱生命,保持对生活的信心和热情。

“我”是诗人经历的写照与超越

初稿时诗人正处于自己人生的一段苦难经历中,20多年过去之后,当改革开放到来,让他恢复了正常的生活写作的状态,他重新删定了这部作品。有评论家这样说,20年前我们的诗人昌耀要歌颂的是一种对英雄的探寻,而20年之后伴随着改革人性的复苏他礼赞的是一种作为人的精神。

六、对比阅读,鉴“我”

当我们把《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》中的抒情主人公放在一起,我们又会发现什么?

总结:

《立在地球边上放号》 五四时期青年人高歌猛进渴盼张扬自我、改造世界

情感外显奔放

《峨日朵雪峰之侧》 困境中青年人仍热爱生命、礼赞生命

情感含蓄隽永、深沉冷静

一代有一代之文学,不同时期的青年人都有自己的追寻与感悟,从纵向来看我们代代青年也在一步步由年轻狂热走向成熟稳重。

一个作家,如果吞入多少苦难便吐出多少苦难,总不是大本事,而且这在实际上也放纵了苦难,居然让它囫囵出入、毫发无损。塞万提斯正相反,他在无穷无尽的遭遇中摸透了苦难的心窍,因此对它既不敬畏也不诅咒,而是凌驾于它的头上,俯视它的来龙去脉,然后再反躬自问。

——余秋雨《一个让人心疼的作家》

两只蝴蝶

胡适

两只黄蝴蝶,双双飞上天。

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一只,孤单怪可怜。

也无心上天,天上太孤单。

1916年8月23日,胡适写下中国第一首白话诗《两只蝴蝶》(原题《朋友》),发表在1917年2月的《新青年》杂志。自此之后,一个不同于汉赋、不同于唐诗、不同于宋词、不同于元曲、不同于明清小说的文体开始出现。这就是中国新诗的初始。

在中国文学发展过程中,诗歌(包括诗、赋、词、曲等)曾取得很高的成就。但到了近代,古典诗歌的创作逐渐走向僵化,“滥调套语”充斥,“无病呻吟”的倾向相当普遍,古典诗歌所使用的词汇与现代口语严重脱节,它在形式上(包括章法句式、对仗用典以及平仄韵律上)的种种严格限制,对诗歌表现不断变化而日益复杂的社会生活,表达人们真实的思想感情,造成极大的束缚。因此,新诗革命成了“五四”新文化运动最先开始的、也是最重要的组成部分。

了解新诗

诗中的“我”

青春的身影

——《立在地球边上放号》《峨日朵雪峰之侧》联读

郭沫若(1892-1978),原名郭开贞,四川省乐山人。现代诗人、文学家、历史学家、新诗奠基人之一。新中国成立后,曾任中国文联主席等国家重要领导职务,主持科学和文化工作。

1918年开始新诗创作,1921年与成仿吾、郁达夫等人成立创造社,创办《创造季刊》,是中国现代浪漫主义诗风开创者之一。 1921年出版诗集《女神》;1923年出版诗集《星空》; 1926年提出“文学革命”的主张;另有《前茅》《战声集》《恢复》《瓶》《新华颂》等诗集。抗战期间,创作《屈原》《虎符》《南冠草》等六部历史剧。

《女神》(诗集)和《屈原》(历史剧)为其代表作。

郭沫若

作者简介

文化身份

文学经历

代表作品

昌耀(1936年6月27日-2000年3月23日),原名王昌耀,湖南省桃源县人,诗人。

1950年4月参加中国人民解放军,任宣传队员。同年,响应祖国号召,赴朝鲜参加抗美援朝。期间,推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年,在朝鲜战场上负伤后转入河北省荣军学校读书。

1954年开始发表诗作。诗集有《昌耀抒情诗集》(1986)、《命运之书》(1994)、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》(1996)、《昌耀的诗》(1998)等。

2000年3月,身患骨癌的昌耀在西宁跳楼自杀。

昌耀

文化身份

生平经历

代表作品

作者简介

活动一:初读诗歌,整体感知

诵读诗歌,联系诗歌的标题,分别用一个词概括两首诗中抒情主人公“我”是一个怎样的角色。

示例:

《立在地球边上放号》中的“我”是一个( )者

《峨日朵雪峰之侧》中的“我”是一个( )者

歌唱

攀登

诗歌诵读

立在地球边上放号

郭沫若

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的情景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

诵读视频

诗歌诵读

诵读视频

峨日朵雪峰之侧

昌耀

这是我此刻仅能征服的高度了:

我小心地探出前额,

惊异于薄壁那边

朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳

正决然跃入一片引力无穷的

山海。石砾不时滑坡,

引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,

像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙

血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出。

呵,真渴望有一只雄鹰或雪豹与我为伍。

在锈蚀的岩壁;

但有一只小得可怜的蜘蛛

与我一同默享着这大自然赐予的快慰。

默读诗歌,请分别圈画两首诗中描写“我” 的语句,初步概括两首诗歌抒情主人公的形象。

学习活动二:再读诗歌,寻找“我”

思考:分析文学作品中的人物形象,通常可以从哪些角度展开?

学习活动三:品读诗歌,分析“我”

人物

形象

情节

意象

描写

环境

创作

背景

…

无数的白云正在空中怒涌,

啊啊!好幅壮丽的北冰洋的晴景哟!

无限的太平洋提起他全身的力量来要把地球推倒。

啊啊!我眼前来了的滚滚的洪涛哟!

啊啊!不断的毁坏,不断的创造,不断的努力哟!

啊啊!力哟!力哟!

力的绘画,力的舞蹈,力的音乐,力的诗歌,力的律吕哟!

从意象设问:多个意象营造了一种怎样的意境?

从环境描写设问:前四句也是在描写“我”眼前所见,得是一个怎样的“我”才能看到这样的景象?

巨大的“我”

从语言描写设问:“我”在呼喊什么?

激情呼唤、多角度歌颂伟力的放号者

雄伟壮丽、宏大开阔

这首诗塑造的是巨人站在地球边上发出怒号呐喊的形象,是一个歌号着的巨人形象。目的是歌颂一种伟力。

思考:“力”是什么?

学习活动三:品读诗歌,分析“我”

“力”是滚滚洪涛形成的。它具有毁坏力、创造力,它在形态、声响、韵律等多方面都具有美感。

毁坏,指打破旧世界,推翻束缚人们的旧思想、旧道德、旧制度;

创造,指建设新世界,创造新中国,呼唤自由、民主与科学;

努力,呼唤青年要坚持,有理想,有担当、有责任。

这首诗的创作时间?

1919年9、10月间,郭沫若27岁时所写,本诗作于五四运动后,狂飙突进的风暴还没有完全止息。五四运动的鲜明标志,就是要毁坏掉一个旧世界,打破一切旧制度、旧传统,描写太平洋要将地球推倒,就是对五四运动毁坏一切旧势力的一个强有力的呼应。

学习活动四:知人论世,探究“我”

破坏力:“五四运动”对于中国,正如滚滚而来的洪涛一般,它正以巨大的破坏力冲击着半殖民地半封建社会的中国。

创造力:“五四运动”同时也以伟大的创造力建立着崭新的科学与民主的现代文明。

结合背景进一步明确:“力”是什么?

创造新世界、新中国、新社会、新文化

破坏旧世界、旧中国、旧社会、旧文化

五四运动

“我”是时代精神的投射与放大

诗中的“力”不仅是自然之力,更是时代之力,是摧毁一切落后、黑暗,共同创造理想光明的新世界的力量。“我”身上所具有的就是那个“狂飙突进”时代里勇于进取、积极创造的奋发昂扬的精神,热烈向往、执着追求,摧毁旧事物的勇气与坚定。

这是一个被五四时代怒潮唤醒,有着奋发昂扬的精神、豪迈的气概,有着摧毁旧事物的勇气与创造新事物的志气,有着巨大精神力的渴盼自我的知识青年的形象。(诗人自我的形象)

小 结 “我”

接下来同样的方法,仔细探究一下《峨日朵雪峰之侧》中抒情主人公的形象。

学习活动五:学法迁移

提示:

1.抓住第一节的意象和细节描写,感受“我”所处的环境,将“‘我’是一个________的攀登者”填写完整,并说明理由。

2.把握第二小节主要意象,思考其象征义,体会“我”的心理感受。

3.知人论世,思考作者为什么会创作这样一首诗,塑造一个这样的人物形象?(“我”与我的关联)

1.阅读第一小节,思考这首诗歌中的“我”是怎样的形象?

环境:太阳落山——黑暗寒冷 石砾不时滑坡——危险时时发生

描写:指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙;

血滴,从撕裂的千层鞋掌底渗出

……

“我” 是一个征服大自然、勇敢抗争的攀登者

“我”是一个在困境中坚守的勇士

学习活动五:学法迁移

2.把握第二小节主要意象,思考其象征义,体会“我”的心理感受。

雄鹰、雪豹

蜘蛛

勇者、强者

渺小却坚韧的生命

“我”希望获得

力量与鼓舞

赞颂强大生命力

理想

现实

学习活动五:学法迁移

复旦大学语言文学研究所副教授张新:这是一首关于人的“敬畏自然”观念战胜“征服自然”观念的歌。诗人用登山过程浓缩了他的这种自然观念的转变过程。登山前,诗人像许多登山者一样,把登山行为看成是人的意志战胜自然的证明。人与自然的关系,是一种征服与被征服的关系。而把登山过程中的阻力想象为“军旅远去的喊杀声”也恰恰符合那种用战争场景来表述征服与被征服关系的特征。在丧失了征服新的高度的力量的时候,诗人仍然渴望以雄鹰或雪豹来继续激励自己的征服意志。然而,此时正处在与诗人同样高度和恶劣环境中的“一只小得可怜的蜘蛛”却极大地震撼了诗人的心灵。并且彻底改变了他固有的自然观念。这种情感的变化看似突兀,其实却是一种“顿悟”,其后有着深刻的自然观念嬗变的历史背景。

2.把握第二小节主要意象,思考其象征义,体会“我”的心理感受。

梳理作品背景集

《峨日朵雪峰之侧》写作背景

1962年8月昌耀26岁时所作本诗,写于特殊年代,昌耀遭受不公正的待遇,先后辗转于青海的藏族乡村、西宁的郊区工厂、祁连山等地,生活艰苦,命运坎坷。是时代、社会、政治、意识形态等等外在因素刺激诗人后,引发起诗人的心理反应而产生的具有鲜明整体象征特点的一首短诗。这首诗最后完成在1983年,那是一个思想解放的年代。这也体现了诗人已经从一个“英雄”的年代大步跨入了一个真正的“人”的年代。

1983年删定

3.知人论世,思考作者为什么会创作这样一首诗,塑造一个这样的人物形象?

这首诗的创作时间?

1962年初稿

学习活动五:学法迁移

1957年,中共中央发出指示,在全国范围内开展了一场波及社会各阶层的群众性反右派斗争。这一运动后来被严重扩大化,一大批响应党的号召仗义执言的知识分子和民主党派人士被错误的确定为“右派分子”,遭到不同程度的迫害。这首诗写于1962年8月,26岁的作者因被打成右派,正在距峨堡乡不远的青海省八宝农场接受劳动改造,之后又辗转多地,生活艰苦,命运坎坷。

结合创作背景,诗人借“我”的形象表达了青年人在追求青春理想时,虽然遭受不公正的待遇,虽然流血痛苦,但仍然热爱生命,保持对生活的信心和热情。

“我”是诗人经历的写照与超越

初稿时诗人正处于自己人生的一段苦难经历中,20多年过去之后,当改革开放到来,让他恢复了正常的生活写作的状态,他重新删定了这部作品。有评论家这样说,20年前我们的诗人昌耀要歌颂的是一种对英雄的探寻,而20年之后伴随着改革人性的复苏他礼赞的是一种作为人的精神。

六、对比阅读,鉴“我”

当我们把《立在地球边上放号》与《峨日朵雪峰之侧》中的抒情主人公放在一起,我们又会发现什么?

总结:

《立在地球边上放号》 五四时期青年人高歌猛进渴盼张扬自我、改造世界

情感外显奔放

《峨日朵雪峰之侧》 困境中青年人仍热爱生命、礼赞生命

情感含蓄隽永、深沉冷静

一代有一代之文学,不同时期的青年人都有自己的追寻与感悟,从纵向来看我们代代青年也在一步步由年轻狂热走向成熟稳重。

一个作家,如果吞入多少苦难便吐出多少苦难,总不是大本事,而且这在实际上也放纵了苦难,居然让它囫囵出入、毫发无损。塞万提斯正相反,他在无穷无尽的遭遇中摸透了苦难的心窍,因此对它既不敬畏也不诅咒,而是凌驾于它的头上,俯视它的来龙去脉,然后再反躬自问。

——余秋雨《一个让人心疼的作家》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读