第八单元古今词义的联系与区别课件(共48张PPT)2023-2024学年高一语文(统编版必修上册)

文档属性

| 名称 | 第八单元古今词义的联系与区别课件(共48张PPT)2023-2024学年高一语文(统编版必修上册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 899.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 13:54:23 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

古今词义的联系与区别

把握古今词义的联系与区别

活动引导

积累、学习词语,要特别关注词义。随着社会的发展和 人们认识的深化,词义也会不断发展变化。古今词义既有 联系,也有区别。阅读古诗文,要留意一词多义、古今词 义不同的现象,避免以今律古;阅读现代作品,也要准确 理解词义,避免望文生义。

●一词多义是指一个词具有几个互相关联的意义。在古今汉语中都有,文言文中,

由于单音词多,这种现象更普遍,这是学习文言文的一大难题。把握一词多义,

要注意了解词的本义、 引申义、比喻义等。

● 1.词的本义是指词的本来意义

●如“引”: 《说文》解释“开弓也” ,本义是拉开弓。成语“引而不发”的“ 引” ,就用引的本义,其他意义如“延长、 引申、 引导、 引退”等,都是从“开 弓”这个意义派生出来的。

● 一词多义

必备知识

● 2.词的引申义

● 在多义词的几个意义中,由本义派生出来的意义叫引申义。 引申义和 本义密切相关,本义是引申义的根据, 引申义是本义的发展,本义只 有一个,而引申义可以有一个、几个、十几个甚至几十个,这些意义 都是跟本义有着意义上的联系,一词多义的现象就是由此产生的。 引 申义有远近之分,离本义近的叫作近引申,离本义远的叫作远引申。 远引申一般是由近申义再引申的,所以也称为间接引申,近引申也叫 直接引申。

了解词的本义和引申义

● 一词多义是由本义引申和假借而形成的。所以,我们应该从理解一个词的本义入手来 理解和掌握它的各个引申义和假借义。

● 一个词本来的意义,即有文字形体可考、有文献资料可证的最古的意义, 叫作词的本义。 从本义引申出来的意义, 叫作引申义。

● 如:“向” ,《辞源》前三个义项是:①北窗。 ②朝向,对着。 ③方向,趋向。究竟哪一个 意义是 “向”的本义呢 从文字体形看,“向”像房子墙上开有一个窗口。从文献资料 看,《说文解字》 :“向,北出牖也。 ” 《诗经 豳风 七月》 :“穹窒熏鼠,塞向瑾户。 ”字 形与文献相参证,可以判断 “北窗”是 “向”的本义。因为窗子是朝着一定方向的,所

以又推演出来 “朝向”“对着”“方向”“趋向”等意义,这些都是引申义。

2、抓住词的本义,理解引申义

● 引申义和本义密切相关,本义是引申义的根据, 引申义是 本义的发展,本义只有一个,而引申义可以有一个、几个、 十几个甚至几十个,这些意义都是跟本义有着意义上的联 系,一词多义的现象就是由此产生的。

● 引申义有远近之分,离本义近的叫作近引申,离本义远的 叫作远引申。远引申一般是由近申义再引申的,所以也称 为间接引申,近引申也叫直接引申。

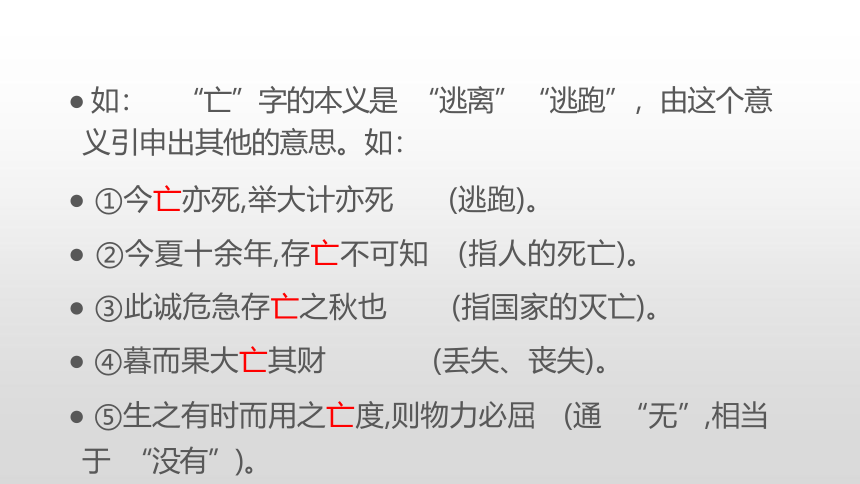

● 如: “亡”字的本义是 “逃离”“逃跑”,由这个意

义引申出其他的意思。如:

● ①今亡亦死,举大计亦死 (逃跑)。 ● ②今夏十余年,存亡不可知 (指人的死亡)。 ● ③此诚危急存亡之秋也 (指国家的灭亡)。 ● ④暮而果大亡其财 (丢失、丧失)。

● ⑤生之有时而用之亡度,则物力必屈 (通 “无”,相当 于 “没有”)。

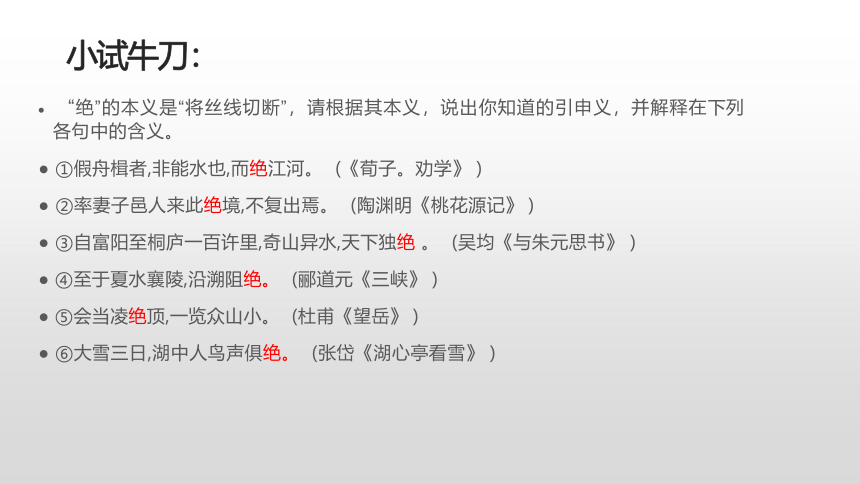

小试牛刀:

● “绝”的本义是“将丝线切断”,请根据其本义,说出你知道的引申义,并解释在下列 各句中的含义。

● ①假舟楫者,非能水也,而绝江河。 (《荀子。劝学》 )

● ②率妻子邑人来此绝境,不复出焉。 (陶渊明《桃花源记》 )

● ③自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝 。 (吴均《与朱元思书》 )

● ④至于夏水襄陵,沿溯阻绝。 (郦道元《三峡》 )

● ⑤会当凌绝顶,一览众山小。 (杜甫《望岳》 )

● ⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝。 (张岱《湖心亭看雪》 )

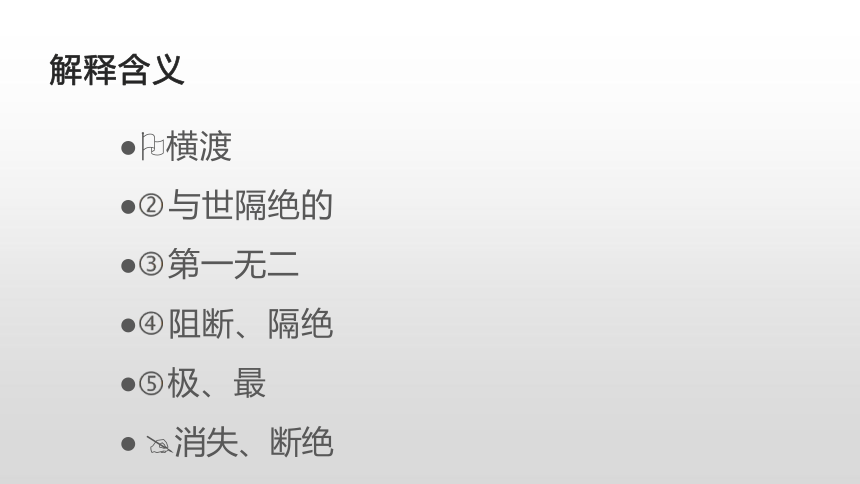

解释含义

●O横渡 ● 与世隔绝的 ● 第一无二 ● 阻断、隔绝 ● 极、最 ● @消失、断绝

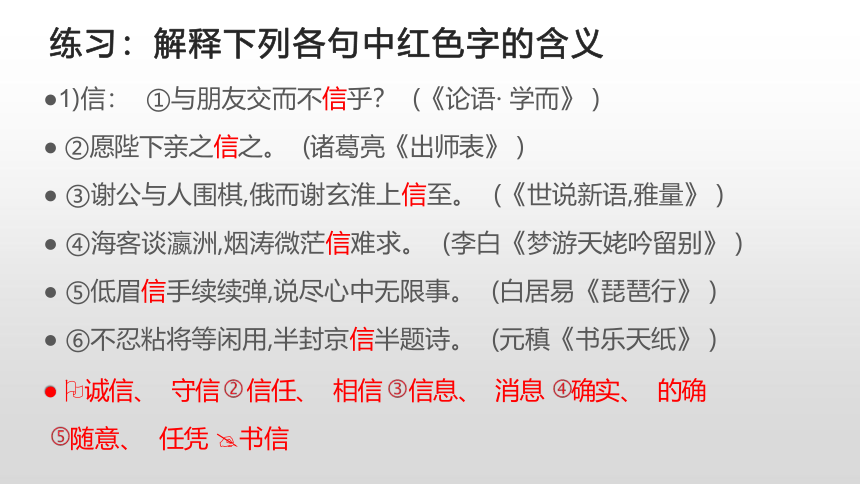

练习:解释下列各句中红色字的含义

●1)信: ①与朋友交而不信乎? (《论语· 学而》 ) ● ②愿陛下亲之信之。 (诸葛亮《出师表》 ) ● ③谢公与人围棋,俄而谢玄淮上信至。 (《世说新语,雅量》 ) ● ④海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。 (李白《梦游天姥吟留别》 ) ● ⑤低眉信手续续弹,说尽心中无限事。 (白居易《琵琶行》 ) ● ⑥不忍粘将等闲用,半封京信半题诗。 (元稹《书乐天纸》 )

● O诚信、 守信 信任、 相信 信息、 消息 确实、 的确

随意、 任凭 @书信

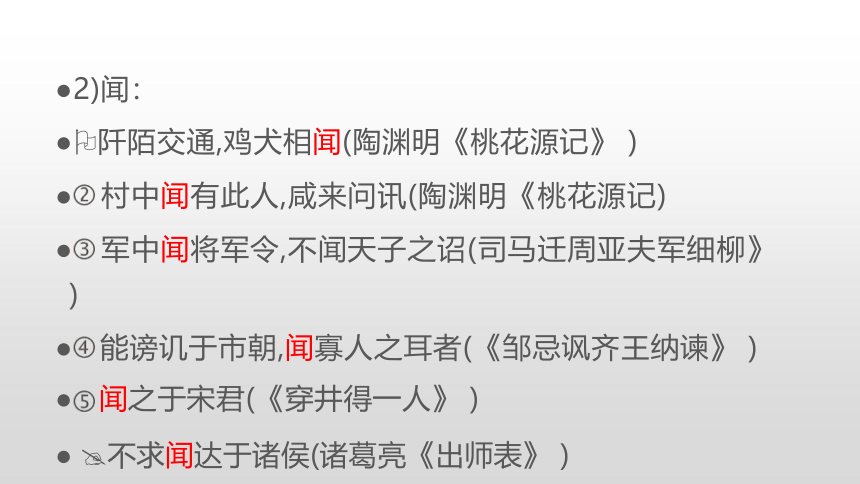

●2)闻:

●O阡陌交通,鸡犬相闻(陶渊明《桃花源记》 ) ● 村中闻有此人,咸来问讯(陶渊明《桃花源记)

● 军中闻将军令,不闻天子之诏(司马迁周亚夫军细柳》 )

● 能谤讥于市朝,闻寡人之耳者(《邹忌讽齐王纳谏》 )

● 闻之于宋君(《穿井得一人》 )

● @不求闻达于诸侯(诸葛亮《出师表》 )

●O听见 听说、知道

● 接受 传布、使 …… 听到

向君主报告 @有名、著称

● 3.词的比喻义: 比喻义是用一个词的本义比喻另一事物,由两者之

间的相似点相沟通而产生的新义。如用“手足”比喻“兄弟” ,用“

虎 口”比喻“危险境地” 。

1. 探究一词多义

一词多义现象在古汉语中非常普遍,阅读古诗文时,要注意结合

语境仔细甄别,正确理解。

例1 :绝

① 假舟楫者,非能水也,而绝江河。( 《荀子. 劝学》)

② 率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(陶渊明 《桃花源记》)

③ 自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。(吴均《与

朱元思书》)

④ 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(郦道元 《三峡》)

⑤ 会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫 《望岳》)

⑥ 大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(张岱 《湖心亭看雪》) 例2 :信

① 与朋友交而不信乎?( 《论语. 学而》)

② 愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(诸葛亮 《出师表》)

③ 谢公与人围棋, 俄而谢玄淮上信至, 看书竟, 默然无言, 徐向局。 ( 《世说新语 ·雅

量》)

④ 海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(李白 《梦游天姥吟留别》)

⑤ 低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易 《琵琶行》)

⑥ 不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(元稹 《书乐天纸》)

从你所学的古诗文中, 再梳理一些一词多义的例子, 比如 “兵”“报”“亡”“朝”“

理”等,理解它们在具体语句中的含义。

参考示例

兵

① 名词,兵器。如:收天下之兵,聚之咸阳。( 《过秦论》)

② 名词,士兵,军队。如:可汗大点兵。( 《木兰诗》)

③ 名词,军事,兵法。如:公不论兵,必大困。( 《战国策. 秦策二》)

④ 名词,战争,战乱。如:自胡马窥江去后,废池乔木,犹 厌言兵。(《扬州慢》)

⑤ 动词,侵略。如:无岁不受兵。( 《十八史略》)

⑥ 动词,伤害,杀伤。如:左右欲兵之。( 《史记. 伯夷列传》)

⑦ 复合词。兵符: 古代调兵用的凭证。用铜、玉或木石等制成, 状如虎, 又称虎符, 分

成两半, 国君和统帅各执一半, 以便对证。如: 嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内。 (《信陵君窃符 救赵》)

报

① 动词,断狱,判决罪人。如:以为直于君而曲于父,报而罪之。( 《韩非子 五蠹》)

② 动词,报答,酬谢。如:此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。( 《出师表》)

③ 动词,报复,复仇。如:自王以下,欲求报其父仇,莫能得。( 《信陵君窃符救赵》)

④ 动词,报告,告知。如:具以沛公言报项王。( 《史记 项羽本纪》)

⑤ 动词,答复,给回信。如:故略上报,不复一一自辨。( 《答司马谏议书》) 亡

① 动词,逃亡,逃跑。(读作wáng)如:今亡亦死,举大计亦死。(《史记 陈涉世家》)

② 动词,不在,出门在外。(读作wáng)如:孔子时其亡也,而往拜之。(《论语 ·阳货》)

③ 动词,失去,丢失。(读作wáng)如:亡羊而补牢,未为迟也。(《战国策 ·楚策四》)

④ 动词, 死亡, 灭亡。 (读作wáng) 如: 山东豪俊遂并起而亡秦族矣。 (《过秦论》) (这里是使动

用法)

⑤ 名词,军队中逃亡的人,逃兵。(读作wáng)如:追亡逐北。

⑥ 动词,没有。(读作wú)如:河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)

朝

① 名词,早晨。(读作zhāo)如:朝闻道,夕死可矣。(《论语 里仁》)

② 动词, 早起上朝, 朝见、朝拜。 (读作cháo) 如: 相如每朝时, 常称病, 不欲与廉颇争列。 ( 《廉

颇蔺相如列传》)

③ 名词,官员们上朝的地方。(读作cháo)如:于是入朝见威王。(《左传 邹忌讽齐王纳谏》)

④ 名词,朝代。(读作cháo)如:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。(《赤壁》) 理

① 动词, 治玉, 雕琢。如: 王乃使玉人理其璞而得宝焉, 遂命曰: “和氏之璧。 ” ( 《韩非子 和

氏》)

② 动词,治理,管理。如:以昭陛下平明之理。(诸葛亮 《出师表》)

③ 动词,练习,温习。如:被服罗裳衣,当户理清曲。( 《古诗十九首》)

④ 动词,申辩,辩白。如:申子不自理,廉之害也。( 《庄子 盗跖》)

⑤ 名词,道理,规律。如:明言章理,兵甲愈起。( 《战国策 秦策一》)

⑥ 名词,使者。如:行理之命,无月不至。( 《左传 ·昭公十三年》)

一词多义看似纷繁复杂, 其实也有规律可循。 多义词的各个义项并不是孤

立的, 其间存在着各种联系。分析义项间的相互关系, 往往就抓住了理解多义

词的“线索”。 比如, 兵, 本义是武器, 引申指拿武器的士卒、 战士, 由此义

引申指军队,又引申指战争、军事。

参考后面的“学习资源” (见课本) , 梳理一词多义的例子, 撰写学习笔

记,说明词义的引申关系。

参考示例

参考示例

参考示例

● 二 、古今异义

● 古今词义演变 ,主要体现在以下五个方面:

● 1 .词义扩大

● 文言文中 ,某些词的原有意义比较狭小 ,后来它的意义有了发展 ,应用范围比原 来广泛了 ,这种现象叫词义的扩大 。如“河内凶 ,则移其民于河东”(《寡人之 于国也》 )中的“河” ,在古代是专有名词 ,指黄河 ,而现在扩大为用于泛指的

通名了。

● 2.词义缩小

● 词义的缩小 ,是指词的古义 ,随着时代的变化词义范围逐渐变小的现象 。如“金 就砺则利”( 《劝学》 )中的“金” ,原来泛指一切金属 ,而在现代汉语中多指黄

。

金

● 3.词义弱化

● 词义的弱化 ,是指词义程度的减弱 。比如大家熟悉的“饥饿”中的“饿”字 ,古 义是指严重的饥饿 ,已达到受死亡威胁的程度 ,如“饿其体肤 ,空乏其身” ( 《生于忧患 ,死于安乐》 )中即用“饿”的古义 ,而现代汉语中“饿”是指一般 的肚子饿。

● 4.词义转移

● 古汉语中一些词义 ,随着历史的发展 ,由原来表示的对象 ,转移到表示另外一种 对象 ,古今之间的差别较大 ,没有明显的联系 ,这就叫作词义的转移 。文言词汇 中这种现象较为常见 。如“弃兵曳甲而走”( 《寡人之于国也》 )中的“走” ,古 义是“跑 ,逃跑” ,今天是“一步步地向前移动”的意思。

●5.感彩变化

● 古今词义在演变历史进程中 ,褒贬意义相互转化的现象 ,叫作词义的 感彩变化 。如“能谤讥于市朝 ,闻寡人之耳者 ,受下赏”(《邹 忌讽齐王纳谏》 )中的“谤”是“公开批评 、指责”之意 ,而今天 的“谤”却是“恶意中伤”之意 ,已由中性词转变为贬义词 。还有大 家熟悉的“先帝不以臣卑鄙”( 《出师表》 )中的“卑”是指地位低下, “鄙”是指知识浅陋 ,并没有贬义 ,现在的“卑鄙”则指品质恶劣 , 已变为贬义词。

把握古今意义的不同

一词多义是词义发展演变的结果, 而演变的结果并不一样。如“江”, 在古代专指长 江, 而后来多泛指大河, 词义的外延扩大了, 我们说是“词义的扩大”; “子”, 古代可 以指儿子和女儿, 现在多专指儿子, 词义的外延缩小了, 是“词义的缩小”。再如“涕

”, 在古代多指眼泪, 而现在除了成语“痛哭流涕”“感恩涕零”等还保留“涕”的古义

外, 均指鼻涕, 这是词义发生了转移。又如“爪牙”, 古代多用作中性词, 指动物的尖爪

和利牙, 也比喻勇士, 形容勇武, 现在喻指坏人的党羽, 用作贬义词, 这是感彩发生

了变化。

参考上述例子, 梳理下面的词语, 也可再找一些, 看看词义变化的情况。可以用表格

的形式,也可以用其他形式,在班里展示、讲解。

菜 宫 睡 河 瓦 臭 禽 汤 走 去 走狗 丈夫

钩心斗角 闭门造车 粉墨登场 道貌岸然

参考示例

参考示例

参考示例

参考示例

●1:结合以前学过的知识 ,或者借助网络 ,探究以下词语的本义和引

申义。

● ①素: ______________________________________________

● ②兵: ______________________________________________

巩固训练

答案 ①“素” ,本义是未染色的丝织品 ,这种织品柔软光洁 ,色白。

如《孟子 ·滕文公上》: “冠素 。 ”冠素 ,就是戴着用未染色的丝布做的帽

。

从丝织品的颜色引申出“白色”的意义 。 《诗经 ·召南 ·羔羊》中的“

素丝五纪”就是指“白色丝五条”。

把丝织品的颜色用在抽象意义上 ,引申出“白白”“空”的意义 。如 《诗经 ·魏风 ·伐檀》: “彼君子兮 ,不素餐兮! ”“不素餐”就是“不白 吃闲饭”的意思。

“素”未着色 ,体现了丝织品的本色 ,所以引申出“朴素”的意义 。 如《淮南子 ·本经训》: “其事素而不饰 。 ”

答案

子

②“兵”,小篆字形是双手持斧 ,本义是兵器 。如《说文》: “兵 , 械也 。 ”《楚辞 ·九歌 ·国殇》: “车错彀兮短兵接 。 ”成语“厉兵秣马 ” 。贾谊《过秦论》: “斩木为兵 ,揭竿为旗 。 ”这些句子中的“兵”都 是本义兵器 。以本义为中心 ,直接引申出持兵器的人——“士兵”“军队 ” 。如《资治通鉴 ·吴纪》: “瑜得精兵五万 ,自足制之 。 ”苏洵《六国 论》: “起视四境 ,而秦兵又至矣 。 ”以本义为中心 ,直接引申出与兵器 有关的事——“军事”“战争” 。如《孙子兵法 ·计篇》: “兵者 ,国之大 事 。 ”《左传 ·隐公四年》: “夫兵,犹火也 。 ”

答案

“鸿沟”本义为:古运河名。比喻义为:事物间明显的界线。

如:从此之后,中国文坛新旧的界线,判若鸿沟。

“荆棘”本义为:山野丛生的带刺小灌木。比喻义为:艰险境 地。如鲁迅《华盖集 ·北京通信》: “我不妨大步走去,向着我自以为可以 走去的路,即使前面是深渊、荆棘、狭谷、火坑。 ”

“曙光”本义为:清晨的日光。比喻义为:已经在望的幸福。

如:经过十四年的浴血奋战,中国老百姓终于看到了胜利的曙光。

“顶梁柱”本义为:建筑结构中起支撑房梁作用的柱子。比

喻义为:起主要作用的骨干力量。如:国有企业是中国特色社会主义经 济发展的“顶梁柱”。

“传声筒”本义为:话筒。比喻义为:照着人家的话说,自 己毫无主见的人。如:他不过是传声筒,制造谣言的不是他。

“冰霜”本义为:冰和霜。比喻义为:神色严肃。如:他不苟

言笑,神情冷漠,凛若冰霜,谁都不敢接近他。

古义是勾结。如 《汉书 ·江充传》: “(赵太子丹)交通郡国豪 猾,攻剽为奸,吏不能禁。 ”今义是各种运输和邮电事业的总称,现仅指 运输事业。如:交通发达的城市。

古义是国家的猛将、帝王在军事上的勇猛助手,褒义词。

如:《汉书 ·李广传》: “将军者,国之爪牙也。 ”今义是坏人的帮凶、走 狗,贬义词。如:他其实也不过是乱世权贵的爪牙。

古义除“冶金”外,还有玩弄法律、罗织罪名、对人进行诬陷

的意思,贬义词。如:《后汉书 ·韦彪传》: “忠孝之人,持心近厚;锻炼 之吏,持心近薄。 ”今义是通过体育运动来强健体魄,或通过生产劳动和 社会实践来提高觉悟、增强能力。如:锻炼身体。

古义是牛、羊、豕等祭品。如: 《曹刿论战》: “牺牲玉帛,

弗敢加也,必以信。 ”今义是为了正义的目的舍弃自己的生命。如:为国 家牺牲的英烈。

3. 避免以今律古,望文生义

词义是不断发展变化的,词语的古义和今义,既有联系也有区别。

阅读古诗文时,要注意避免以今律古。下面这些句子中,加点的部分是

一个词还是两个词?如何理解?再搜集一些类似的例子。

今齐地方千里。(《邹忌讽齐王纳谏》)

未尝不叹息痛恨于桓、灵也。(诸葛亮《出师表》)

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(陶渊明《桃花源记》)

因为长句,歌以赠之。(白居易《琵琶行》)

地方 今义: ① 泛指空间的一部分; ② 民间; ③ 地区。古义:土

地方圆。例如:江东虽小,地方千里。(《史记.项羽本纪》)

痛恨 今义: ① 深为憎恨; ② 极端憎恨。古义:痛心遗憾。例如:

痛恨高贤不再逢,临岐泣别两情浓。(《三国演义》)

无论 今义:表示条件关系的关联词语。古义:不要说,(更)不

必说。例如:无论再缱绻,已是安苍黄。(杜甫《入衡州》)

因为 今义: ① 表示原因; ② 常跟“所以”连用,表示因果关系。

古义:于是写了。例如:因为长句,歌以赠之。[唐 · 白居易《琵琶行

(并序)》]

参考示例

古今异义词的例子:

( 1) 卑鄙 今义: (语言、行为) 恶劣; 不道德。古义: 卑, 指出身低微; 鄙, 指学

识浅陋。 常用作谦辞。 例如: 先帝不以臣卑鄙, 猥自枉屈, 三顾臣于草庐之中。 (《出师表》)

(2) 猖狂 今义: 狂妄而放肆。古义: 狂放, 不拘礼法, 不含贬义。例如: 阮籍猖狂,

岂效穷途之哭?(《滕王阁序》)

(3) 成立 今义: (组织、机构等) 筹备成功, 开始存在。古义: 成人自立。例如:

零丁孤苦,至于成立。(《陈情表》)

(4) 大方 今义: ① 对财物不计较; ② (言谈、举止) 自然, 不拘束。古义: 指修

养高、明白道理。例如:吾长见笑于大方之家。(《秋水》)

(5) 孤立 今义: ① 同其他事物不相联系; ② 不能得到同情和援助。古义: 孤单无

助。例如:无兄弟之亲,独身孤立。(《报任安书》)

(6)风流 今义:轻浮放荡;指跟男女间情爱有关的。古义: ①

繁华的景象,流风余韵。例如:风流总被雨打风吹去。(《永遇 乐. 京口北固亭怀古》 ) ② 学问才华,雍容的风度。例如:摇落 深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。(《咏怀古迹》)

( 7)果然 今义:与事实相符。古义:饱的样子。例如:适莽苍

者,三餐而反,腹犹果然。(《逍遥游》)

(8)交通 今义:原是各种运输和邮电事业的统称,现仅指运输

事业。古义: ① 勾结。例如:因其富厚,交通王侯。(《论贵粟 疏》) ② 互相通连。例如:枝枝相覆盖,叶叶相交通。[《孔雀 东南飞(并序)》]

(9)可怜 今义:值得怜悯。古义: ① 可爱。例如:可怜体无 比,阿母为汝求。[《孔雀东南飞(并序)》 ] ② 可惜。例如: 楚人一炬,可怜焦土。(《阿房宫赋》)

(10)老大 今义: ① 年老; ② 排行第一的人; ③ 船上主要的 船夫,也泛指船夫; ④ 很,非常(多用于否定式)。古义:年龄 大。例如:门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。[《琵琶行(并 序)》]

(11)学者 今义:在学术上有一定成就的人。古义:求学的人, 读书人。例如:古之学者必有师。(《师说》)

学习现代汉语词语, 尤其是从古代沿用而来的成语, 容易望文生义而误用。 了解成

语的来历, 或者理解成语中某些字的含义, 往往能够帮助我们准确理解词义。如“不赞 一词”, 出自《史记 孔子世家》: “至于为《春秋》, 笔则笔, 削则削, 子夏之徒 , 不能赞一辞。 ”“不赞一词”是指文章写得很好, 别人不能再添一句话, 后来也指一言 不发。如果将“赞”理解为现代常用义“赞扬”, 就会歪曲成语的意思而误用。查找资 料, 搜集容易错误理解的成语, 分小组进行讨论, 然后全班交流: 这些成语的含义是什 么?如何避免误用?

参考示例

① 弹冠相庆: 旧时指即将做官而相互庆祝。指一人当了官或升了官, 他

的同伙也互相庆贺将有官可做。(是贬义词,易感彩失当。)

参考示例

② 叹为观止: 叹,赞叹。观止,看到了止境,看到了尽头。指赞叹所见到的事 物好到了极点。(是褒义词,易感彩失当。)

③ 师心自用: 师心,以心为师,这里指只相信自己;自用,按自己的主观意图 行事。形容自以为是,不肯接受别人的正确意见。(只用于人,易使用对象失当。 )

④ 良莠不齐: 良,善良,指好人。莠,狗尾草,很像谷子,常混在禾苗中,比

喻坏人。 好人坏人夹杂在一起。(注意适用对象,多指人的品质,不指水平、 成绩等。)

⑤ 出奇制胜: 奇,奇兵,奇计。制,制服。出奇兵战胜敌人。比喻用 对方意料不到的方法取得胜利。(注意搭配,易误带宾语。)

⑥ 溢美之词: 过分赞美的话语。(注意“溢美”与“过分”之类词的 重复。)

⑦ 望其项背: 项,颈的后部。意思是能够望见别人的颈项和脊背,表 示赶得上或比得上。(只用于否定形式。)

参考示例

⑧ 久假不归: 原指假借仁义的名义而不真正实行, 后指长期借用而不归还。 (易望文生义, 不能 理解为“长期请假不回来”。)

⑨ 离群索居: 索,孤单。意思是远离人群,孤独地生活。(易望文生义,常附会为寻找。)

⑩ 文恬武嬉: 形容文武官员只知贪图安乐, 不把国家大事放在心上。恬, 安适。 (常附会为坦然。 )

长袖善舞: 比喻做事有所凭借, 就容易成功。后多用来形容有财势、有手腕的人善于钻营取巧。 (因多义而误用。)

敬谢不敏: 恭敬地表示自己能力不足, 不能够接受做某事。表示推辞做某件事的客气话。 (注 意谦敬辞,不是指不及时感谢。)

参考示例

它本来是指文章写得好,别人不能再添一句话,后来

语中某些字的含义,往往能够帮助我们准确地理解

易望文生义而误用。了解成语的来历,或者理解成

学习现代汉语,尤其是从古代延续而来的成语,容

就会歪曲成语的意思而误用。

也指一言不发。如果将

理解为现代常用义

· ,

出自《史记

孔子世家》

“ ”

不赞一词

词义。如

“ ”

赞扬

赞

”,

“

●

● (1)不足为训 (2)不速之客

(3)苦心孤诣

● (4)不经之谈 (5)不刊之论

(6)屡试不爽

● (7)不名一文 (8)吊民伐罪

(9)细大不捐

● (10)久假不归 ● (13)不孚众望 (11 )危言危行 (14)春意阑珊

(12)侧目而视

● (1)准则 (2)邀请 (3)独自达到 (4)正常 (5)修改 (6)差

错(7)占有 (8)慰问 (9)舍弃 (10)借 (11)正直 (12)斜 着眼睛 (13)令人信服 (14)将尽 ,衰落

小试牛刀:解释下列红色字的意思

古今词义的联系与区别

把握古今词义的联系与区别

活动引导

积累、学习词语,要特别关注词义。随着社会的发展和 人们认识的深化,词义也会不断发展变化。古今词义既有 联系,也有区别。阅读古诗文,要留意一词多义、古今词 义不同的现象,避免以今律古;阅读现代作品,也要准确 理解词义,避免望文生义。

●一词多义是指一个词具有几个互相关联的意义。在古今汉语中都有,文言文中,

由于单音词多,这种现象更普遍,这是学习文言文的一大难题。把握一词多义,

要注意了解词的本义、 引申义、比喻义等。

● 1.词的本义是指词的本来意义

●如“引”: 《说文》解释“开弓也” ,本义是拉开弓。成语“引而不发”的“ 引” ,就用引的本义,其他意义如“延长、 引申、 引导、 引退”等,都是从“开 弓”这个意义派生出来的。

● 一词多义

必备知识

● 2.词的引申义

● 在多义词的几个意义中,由本义派生出来的意义叫引申义。 引申义和 本义密切相关,本义是引申义的根据, 引申义是本义的发展,本义只 有一个,而引申义可以有一个、几个、十几个甚至几十个,这些意义 都是跟本义有着意义上的联系,一词多义的现象就是由此产生的。 引 申义有远近之分,离本义近的叫作近引申,离本义远的叫作远引申。 远引申一般是由近申义再引申的,所以也称为间接引申,近引申也叫 直接引申。

了解词的本义和引申义

● 一词多义是由本义引申和假借而形成的。所以,我们应该从理解一个词的本义入手来 理解和掌握它的各个引申义和假借义。

● 一个词本来的意义,即有文字形体可考、有文献资料可证的最古的意义, 叫作词的本义。 从本义引申出来的意义, 叫作引申义。

● 如:“向” ,《辞源》前三个义项是:①北窗。 ②朝向,对着。 ③方向,趋向。究竟哪一个 意义是 “向”的本义呢 从文字体形看,“向”像房子墙上开有一个窗口。从文献资料 看,《说文解字》 :“向,北出牖也。 ” 《诗经 豳风 七月》 :“穹窒熏鼠,塞向瑾户。 ”字 形与文献相参证,可以判断 “北窗”是 “向”的本义。因为窗子是朝着一定方向的,所

以又推演出来 “朝向”“对着”“方向”“趋向”等意义,这些都是引申义。

2、抓住词的本义,理解引申义

● 引申义和本义密切相关,本义是引申义的根据, 引申义是 本义的发展,本义只有一个,而引申义可以有一个、几个、 十几个甚至几十个,这些意义都是跟本义有着意义上的联 系,一词多义的现象就是由此产生的。

● 引申义有远近之分,离本义近的叫作近引申,离本义远的 叫作远引申。远引申一般是由近申义再引申的,所以也称 为间接引申,近引申也叫直接引申。

● 如: “亡”字的本义是 “逃离”“逃跑”,由这个意

义引申出其他的意思。如:

● ①今亡亦死,举大计亦死 (逃跑)。 ● ②今夏十余年,存亡不可知 (指人的死亡)。 ● ③此诚危急存亡之秋也 (指国家的灭亡)。 ● ④暮而果大亡其财 (丢失、丧失)。

● ⑤生之有时而用之亡度,则物力必屈 (通 “无”,相当 于 “没有”)。

小试牛刀:

● “绝”的本义是“将丝线切断”,请根据其本义,说出你知道的引申义,并解释在下列 各句中的含义。

● ①假舟楫者,非能水也,而绝江河。 (《荀子。劝学》 )

● ②率妻子邑人来此绝境,不复出焉。 (陶渊明《桃花源记》 )

● ③自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝 。 (吴均《与朱元思书》 )

● ④至于夏水襄陵,沿溯阻绝。 (郦道元《三峡》 )

● ⑤会当凌绝顶,一览众山小。 (杜甫《望岳》 )

● ⑥大雪三日,湖中人鸟声俱绝。 (张岱《湖心亭看雪》 )

解释含义

●O横渡 ● 与世隔绝的 ● 第一无二 ● 阻断、隔绝 ● 极、最 ● @消失、断绝

练习:解释下列各句中红色字的含义

●1)信: ①与朋友交而不信乎? (《论语· 学而》 ) ● ②愿陛下亲之信之。 (诸葛亮《出师表》 ) ● ③谢公与人围棋,俄而谢玄淮上信至。 (《世说新语,雅量》 ) ● ④海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。 (李白《梦游天姥吟留别》 ) ● ⑤低眉信手续续弹,说尽心中无限事。 (白居易《琵琶行》 ) ● ⑥不忍粘将等闲用,半封京信半题诗。 (元稹《书乐天纸》 )

● O诚信、 守信 信任、 相信 信息、 消息 确实、 的确

随意、 任凭 @书信

●2)闻:

●O阡陌交通,鸡犬相闻(陶渊明《桃花源记》 ) ● 村中闻有此人,咸来问讯(陶渊明《桃花源记)

● 军中闻将军令,不闻天子之诏(司马迁周亚夫军细柳》 )

● 能谤讥于市朝,闻寡人之耳者(《邹忌讽齐王纳谏》 )

● 闻之于宋君(《穿井得一人》 )

● @不求闻达于诸侯(诸葛亮《出师表》 )

●O听见 听说、知道

● 接受 传布、使 …… 听到

向君主报告 @有名、著称

● 3.词的比喻义: 比喻义是用一个词的本义比喻另一事物,由两者之

间的相似点相沟通而产生的新义。如用“手足”比喻“兄弟” ,用“

虎 口”比喻“危险境地” 。

1. 探究一词多义

一词多义现象在古汉语中非常普遍,阅读古诗文时,要注意结合

语境仔细甄别,正确理解。

例1 :绝

① 假舟楫者,非能水也,而绝江河。( 《荀子. 劝学》)

② 率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。(陶渊明 《桃花源记》)

③ 自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。(吴均《与

朱元思书》)

④ 至于夏水襄陵,沿溯阻绝。(郦道元 《三峡》)

⑤ 会当凌绝顶,一览众山小。(杜甫 《望岳》)

⑥ 大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(张岱 《湖心亭看雪》) 例2 :信

① 与朋友交而不信乎?( 《论语. 学而》)

② 愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。(诸葛亮 《出师表》)

③ 谢公与人围棋, 俄而谢玄淮上信至, 看书竟, 默然无言, 徐向局。 ( 《世说新语 ·雅

量》)

④ 海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。(李白 《梦游天姥吟留别》)

⑤ 低眉信手续续弹,说尽心中无限事。(白居易 《琵琶行》)

⑥ 不忍拈将等闲用,半封京信半题诗。(元稹 《书乐天纸》)

从你所学的古诗文中, 再梳理一些一词多义的例子, 比如 “兵”“报”“亡”“朝”“

理”等,理解它们在具体语句中的含义。

参考示例

兵

① 名词,兵器。如:收天下之兵,聚之咸阳。( 《过秦论》)

② 名词,士兵,军队。如:可汗大点兵。( 《木兰诗》)

③ 名词,军事,兵法。如:公不论兵,必大困。( 《战国策. 秦策二》)

④ 名词,战争,战乱。如:自胡马窥江去后,废池乔木,犹 厌言兵。(《扬州慢》)

⑤ 动词,侵略。如:无岁不受兵。( 《十八史略》)

⑥ 动词,伤害,杀伤。如:左右欲兵之。( 《史记. 伯夷列传》)

⑦ 复合词。兵符: 古代调兵用的凭证。用铜、玉或木石等制成, 状如虎, 又称虎符, 分

成两半, 国君和统帅各执一半, 以便对证。如: 嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内。 (《信陵君窃符 救赵》)

报

① 动词,断狱,判决罪人。如:以为直于君而曲于父,报而罪之。( 《韩非子 五蠹》)

② 动词,报答,酬谢。如:此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。( 《出师表》)

③ 动词,报复,复仇。如:自王以下,欲求报其父仇,莫能得。( 《信陵君窃符救赵》)

④ 动词,报告,告知。如:具以沛公言报项王。( 《史记 项羽本纪》)

⑤ 动词,答复,给回信。如:故略上报,不复一一自辨。( 《答司马谏议书》) 亡

① 动词,逃亡,逃跑。(读作wáng)如:今亡亦死,举大计亦死。(《史记 陈涉世家》)

② 动词,不在,出门在外。(读作wáng)如:孔子时其亡也,而往拜之。(《论语 ·阳货》)

③ 动词,失去,丢失。(读作wáng)如:亡羊而补牢,未为迟也。(《战国策 ·楚策四》)

④ 动词, 死亡, 灭亡。 (读作wáng) 如: 山东豪俊遂并起而亡秦族矣。 (《过秦论》) (这里是使动

用法)

⑤ 名词,军队中逃亡的人,逃兵。(读作wáng)如:追亡逐北。

⑥ 动词,没有。(读作wú)如:河曲智叟亡以应。(《愚公移山》)

朝

① 名词,早晨。(读作zhāo)如:朝闻道,夕死可矣。(《论语 里仁》)

② 动词, 早起上朝, 朝见、朝拜。 (读作cháo) 如: 相如每朝时, 常称病, 不欲与廉颇争列。 ( 《廉

颇蔺相如列传》)

③ 名词,官员们上朝的地方。(读作cháo)如:于是入朝见威王。(《左传 邹忌讽齐王纳谏》)

④ 名词,朝代。(读作cháo)如:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。(《赤壁》) 理

① 动词, 治玉, 雕琢。如: 王乃使玉人理其璞而得宝焉, 遂命曰: “和氏之璧。 ” ( 《韩非子 和

氏》)

② 动词,治理,管理。如:以昭陛下平明之理。(诸葛亮 《出师表》)

③ 动词,练习,温习。如:被服罗裳衣,当户理清曲。( 《古诗十九首》)

④ 动词,申辩,辩白。如:申子不自理,廉之害也。( 《庄子 盗跖》)

⑤ 名词,道理,规律。如:明言章理,兵甲愈起。( 《战国策 秦策一》)

⑥ 名词,使者。如:行理之命,无月不至。( 《左传 ·昭公十三年》)

一词多义看似纷繁复杂, 其实也有规律可循。 多义词的各个义项并不是孤

立的, 其间存在着各种联系。分析义项间的相互关系, 往往就抓住了理解多义

词的“线索”。 比如, 兵, 本义是武器, 引申指拿武器的士卒、 战士, 由此义

引申指军队,又引申指战争、军事。

参考后面的“学习资源” (见课本) , 梳理一词多义的例子, 撰写学习笔

记,说明词义的引申关系。

参考示例

参考示例

参考示例

● 二 、古今异义

● 古今词义演变 ,主要体现在以下五个方面:

● 1 .词义扩大

● 文言文中 ,某些词的原有意义比较狭小 ,后来它的意义有了发展 ,应用范围比原 来广泛了 ,这种现象叫词义的扩大 。如“河内凶 ,则移其民于河东”(《寡人之 于国也》 )中的“河” ,在古代是专有名词 ,指黄河 ,而现在扩大为用于泛指的

通名了。

● 2.词义缩小

● 词义的缩小 ,是指词的古义 ,随着时代的变化词义范围逐渐变小的现象 。如“金 就砺则利”( 《劝学》 )中的“金” ,原来泛指一切金属 ,而在现代汉语中多指黄

。

金

● 3.词义弱化

● 词义的弱化 ,是指词义程度的减弱 。比如大家熟悉的“饥饿”中的“饿”字 ,古 义是指严重的饥饿 ,已达到受死亡威胁的程度 ,如“饿其体肤 ,空乏其身” ( 《生于忧患 ,死于安乐》 )中即用“饿”的古义 ,而现代汉语中“饿”是指一般 的肚子饿。

● 4.词义转移

● 古汉语中一些词义 ,随着历史的发展 ,由原来表示的对象 ,转移到表示另外一种 对象 ,古今之间的差别较大 ,没有明显的联系 ,这就叫作词义的转移 。文言词汇 中这种现象较为常见 。如“弃兵曳甲而走”( 《寡人之于国也》 )中的“走” ,古 义是“跑 ,逃跑” ,今天是“一步步地向前移动”的意思。

●5.感彩变化

● 古今词义在演变历史进程中 ,褒贬意义相互转化的现象 ,叫作词义的 感彩变化 。如“能谤讥于市朝 ,闻寡人之耳者 ,受下赏”(《邹 忌讽齐王纳谏》 )中的“谤”是“公开批评 、指责”之意 ,而今天 的“谤”却是“恶意中伤”之意 ,已由中性词转变为贬义词 。还有大 家熟悉的“先帝不以臣卑鄙”( 《出师表》 )中的“卑”是指地位低下, “鄙”是指知识浅陋 ,并没有贬义 ,现在的“卑鄙”则指品质恶劣 , 已变为贬义词。

把握古今意义的不同

一词多义是词义发展演变的结果, 而演变的结果并不一样。如“江”, 在古代专指长 江, 而后来多泛指大河, 词义的外延扩大了, 我们说是“词义的扩大”; “子”, 古代可 以指儿子和女儿, 现在多专指儿子, 词义的外延缩小了, 是“词义的缩小”。再如“涕

”, 在古代多指眼泪, 而现在除了成语“痛哭流涕”“感恩涕零”等还保留“涕”的古义

外, 均指鼻涕, 这是词义发生了转移。又如“爪牙”, 古代多用作中性词, 指动物的尖爪

和利牙, 也比喻勇士, 形容勇武, 现在喻指坏人的党羽, 用作贬义词, 这是感彩发生

了变化。

参考上述例子, 梳理下面的词语, 也可再找一些, 看看词义变化的情况。可以用表格

的形式,也可以用其他形式,在班里展示、讲解。

菜 宫 睡 河 瓦 臭 禽 汤 走 去 走狗 丈夫

钩心斗角 闭门造车 粉墨登场 道貌岸然

参考示例

参考示例

参考示例

参考示例

●1:结合以前学过的知识 ,或者借助网络 ,探究以下词语的本义和引

申义。

● ①素: ______________________________________________

● ②兵: ______________________________________________

巩固训练

答案 ①“素” ,本义是未染色的丝织品 ,这种织品柔软光洁 ,色白。

如《孟子 ·滕文公上》: “冠素 。 ”冠素 ,就是戴着用未染色的丝布做的帽

。

从丝织品的颜色引申出“白色”的意义 。 《诗经 ·召南 ·羔羊》中的“

素丝五纪”就是指“白色丝五条”。

把丝织品的颜色用在抽象意义上 ,引申出“白白”“空”的意义 。如 《诗经 ·魏风 ·伐檀》: “彼君子兮 ,不素餐兮! ”“不素餐”就是“不白 吃闲饭”的意思。

“素”未着色 ,体现了丝织品的本色 ,所以引申出“朴素”的意义 。 如《淮南子 ·本经训》: “其事素而不饰 。 ”

答案

子

②“兵”,小篆字形是双手持斧 ,本义是兵器 。如《说文》: “兵 , 械也 。 ”《楚辞 ·九歌 ·国殇》: “车错彀兮短兵接 。 ”成语“厉兵秣马 ” 。贾谊《过秦论》: “斩木为兵 ,揭竿为旗 。 ”这些句子中的“兵”都 是本义兵器 。以本义为中心 ,直接引申出持兵器的人——“士兵”“军队 ” 。如《资治通鉴 ·吴纪》: “瑜得精兵五万 ,自足制之 。 ”苏洵《六国 论》: “起视四境 ,而秦兵又至矣 。 ”以本义为中心 ,直接引申出与兵器 有关的事——“军事”“战争” 。如《孙子兵法 ·计篇》: “兵者 ,国之大 事 。 ”《左传 ·隐公四年》: “夫兵,犹火也 。 ”

答案

“鸿沟”本义为:古运河名。比喻义为:事物间明显的界线。

如:从此之后,中国文坛新旧的界线,判若鸿沟。

“荆棘”本义为:山野丛生的带刺小灌木。比喻义为:艰险境 地。如鲁迅《华盖集 ·北京通信》: “我不妨大步走去,向着我自以为可以 走去的路,即使前面是深渊、荆棘、狭谷、火坑。 ”

“曙光”本义为:清晨的日光。比喻义为:已经在望的幸福。

如:经过十四年的浴血奋战,中国老百姓终于看到了胜利的曙光。

“顶梁柱”本义为:建筑结构中起支撑房梁作用的柱子。比

喻义为:起主要作用的骨干力量。如:国有企业是中国特色社会主义经 济发展的“顶梁柱”。

“传声筒”本义为:话筒。比喻义为:照着人家的话说,自 己毫无主见的人。如:他不过是传声筒,制造谣言的不是他。

“冰霜”本义为:冰和霜。比喻义为:神色严肃。如:他不苟

言笑,神情冷漠,凛若冰霜,谁都不敢接近他。

古义是勾结。如 《汉书 ·江充传》: “(赵太子丹)交通郡国豪 猾,攻剽为奸,吏不能禁。 ”今义是各种运输和邮电事业的总称,现仅指 运输事业。如:交通发达的城市。

古义是国家的猛将、帝王在军事上的勇猛助手,褒义词。

如:《汉书 ·李广传》: “将军者,国之爪牙也。 ”今义是坏人的帮凶、走 狗,贬义词。如:他其实也不过是乱世权贵的爪牙。

古义除“冶金”外,还有玩弄法律、罗织罪名、对人进行诬陷

的意思,贬义词。如:《后汉书 ·韦彪传》: “忠孝之人,持心近厚;锻炼 之吏,持心近薄。 ”今义是通过体育运动来强健体魄,或通过生产劳动和 社会实践来提高觉悟、增强能力。如:锻炼身体。

古义是牛、羊、豕等祭品。如: 《曹刿论战》: “牺牲玉帛,

弗敢加也,必以信。 ”今义是为了正义的目的舍弃自己的生命。如:为国 家牺牲的英烈。

3. 避免以今律古,望文生义

词义是不断发展变化的,词语的古义和今义,既有联系也有区别。

阅读古诗文时,要注意避免以今律古。下面这些句子中,加点的部分是

一个词还是两个词?如何理解?再搜集一些类似的例子。

今齐地方千里。(《邹忌讽齐王纳谏》)

未尝不叹息痛恨于桓、灵也。(诸葛亮《出师表》)

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(陶渊明《桃花源记》)

因为长句,歌以赠之。(白居易《琵琶行》)

地方 今义: ① 泛指空间的一部分; ② 民间; ③ 地区。古义:土

地方圆。例如:江东虽小,地方千里。(《史记.项羽本纪》)

痛恨 今义: ① 深为憎恨; ② 极端憎恨。古义:痛心遗憾。例如:

痛恨高贤不再逢,临岐泣别两情浓。(《三国演义》)

无论 今义:表示条件关系的关联词语。古义:不要说,(更)不

必说。例如:无论再缱绻,已是安苍黄。(杜甫《入衡州》)

因为 今义: ① 表示原因; ② 常跟“所以”连用,表示因果关系。

古义:于是写了。例如:因为长句,歌以赠之。[唐 · 白居易《琵琶行

(并序)》]

参考示例

古今异义词的例子:

( 1) 卑鄙 今义: (语言、行为) 恶劣; 不道德。古义: 卑, 指出身低微; 鄙, 指学

识浅陋。 常用作谦辞。 例如: 先帝不以臣卑鄙, 猥自枉屈, 三顾臣于草庐之中。 (《出师表》)

(2) 猖狂 今义: 狂妄而放肆。古义: 狂放, 不拘礼法, 不含贬义。例如: 阮籍猖狂,

岂效穷途之哭?(《滕王阁序》)

(3) 成立 今义: (组织、机构等) 筹备成功, 开始存在。古义: 成人自立。例如:

零丁孤苦,至于成立。(《陈情表》)

(4) 大方 今义: ① 对财物不计较; ② (言谈、举止) 自然, 不拘束。古义: 指修

养高、明白道理。例如:吾长见笑于大方之家。(《秋水》)

(5) 孤立 今义: ① 同其他事物不相联系; ② 不能得到同情和援助。古义: 孤单无

助。例如:无兄弟之亲,独身孤立。(《报任安书》)

(6)风流 今义:轻浮放荡;指跟男女间情爱有关的。古义: ①

繁华的景象,流风余韵。例如:风流总被雨打风吹去。(《永遇 乐. 京口北固亭怀古》 ) ② 学问才华,雍容的风度。例如:摇落 深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师。(《咏怀古迹》)

( 7)果然 今义:与事实相符。古义:饱的样子。例如:适莽苍

者,三餐而反,腹犹果然。(《逍遥游》)

(8)交通 今义:原是各种运输和邮电事业的统称,现仅指运输

事业。古义: ① 勾结。例如:因其富厚,交通王侯。(《论贵粟 疏》) ② 互相通连。例如:枝枝相覆盖,叶叶相交通。[《孔雀 东南飞(并序)》]

(9)可怜 今义:值得怜悯。古义: ① 可爱。例如:可怜体无 比,阿母为汝求。[《孔雀东南飞(并序)》 ] ② 可惜。例如: 楚人一炬,可怜焦土。(《阿房宫赋》)

(10)老大 今义: ① 年老; ② 排行第一的人; ③ 船上主要的 船夫,也泛指船夫; ④ 很,非常(多用于否定式)。古义:年龄 大。例如:门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。[《琵琶行(并 序)》]

(11)学者 今义:在学术上有一定成就的人。古义:求学的人, 读书人。例如:古之学者必有师。(《师说》)

学习现代汉语词语, 尤其是从古代沿用而来的成语, 容易望文生义而误用。 了解成

语的来历, 或者理解成语中某些字的含义, 往往能够帮助我们准确理解词义。如“不赞 一词”, 出自《史记 孔子世家》: “至于为《春秋》, 笔则笔, 削则削, 子夏之徒 , 不能赞一辞。 ”“不赞一词”是指文章写得很好, 别人不能再添一句话, 后来也指一言 不发。如果将“赞”理解为现代常用义“赞扬”, 就会歪曲成语的意思而误用。查找资 料, 搜集容易错误理解的成语, 分小组进行讨论, 然后全班交流: 这些成语的含义是什 么?如何避免误用?

参考示例

① 弹冠相庆: 旧时指即将做官而相互庆祝。指一人当了官或升了官, 他

的同伙也互相庆贺将有官可做。(是贬义词,易感彩失当。)

参考示例

② 叹为观止: 叹,赞叹。观止,看到了止境,看到了尽头。指赞叹所见到的事 物好到了极点。(是褒义词,易感彩失当。)

③ 师心自用: 师心,以心为师,这里指只相信自己;自用,按自己的主观意图 行事。形容自以为是,不肯接受别人的正确意见。(只用于人,易使用对象失当。 )

④ 良莠不齐: 良,善良,指好人。莠,狗尾草,很像谷子,常混在禾苗中,比

喻坏人。 好人坏人夹杂在一起。(注意适用对象,多指人的品质,不指水平、 成绩等。)

⑤ 出奇制胜: 奇,奇兵,奇计。制,制服。出奇兵战胜敌人。比喻用 对方意料不到的方法取得胜利。(注意搭配,易误带宾语。)

⑥ 溢美之词: 过分赞美的话语。(注意“溢美”与“过分”之类词的 重复。)

⑦ 望其项背: 项,颈的后部。意思是能够望见别人的颈项和脊背,表 示赶得上或比得上。(只用于否定形式。)

参考示例

⑧ 久假不归: 原指假借仁义的名义而不真正实行, 后指长期借用而不归还。 (易望文生义, 不能 理解为“长期请假不回来”。)

⑨ 离群索居: 索,孤单。意思是远离人群,孤独地生活。(易望文生义,常附会为寻找。)

⑩ 文恬武嬉: 形容文武官员只知贪图安乐, 不把国家大事放在心上。恬, 安适。 (常附会为坦然。 )

长袖善舞: 比喻做事有所凭借, 就容易成功。后多用来形容有财势、有手腕的人善于钻营取巧。 (因多义而误用。)

敬谢不敏: 恭敬地表示自己能力不足, 不能够接受做某事。表示推辞做某件事的客气话。 (注 意谦敬辞,不是指不及时感谢。)

参考示例

它本来是指文章写得好,别人不能再添一句话,后来

语中某些字的含义,往往能够帮助我们准确地理解

易望文生义而误用。了解成语的来历,或者理解成

学习现代汉语,尤其是从古代延续而来的成语,容

就会歪曲成语的意思而误用。

也指一言不发。如果将

理解为现代常用义

· ,

出自《史记

孔子世家》

“ ”

不赞一词

词义。如

“ ”

赞扬

赞

”,

“

●

● (1)不足为训 (2)不速之客

(3)苦心孤诣

● (4)不经之谈 (5)不刊之论

(6)屡试不爽

● (7)不名一文 (8)吊民伐罪

(9)细大不捐

● (10)久假不归 ● (13)不孚众望 (11 )危言危行 (14)春意阑珊

(12)侧目而视

● (1)准则 (2)邀请 (3)独自达到 (4)正常 (5)修改 (6)差

错(7)占有 (8)慰问 (9)舍弃 (10)借 (11)正直 (12)斜 着眼睛 (13)令人信服 (14)将尽 ,衰落

小试牛刀:解释下列红色字的意思

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读