高中历史统编版(2019)选择性必修1第10课当代中国的法治与精神文明建设(共23张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1第10课当代中国的法治与精神文明建设(共23张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 15:50:11 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

另一些人却是“无法无德者”

天津市公安局前日通报:天津津南区一药店在疫情防控期间高价出售口罩、消毒液等商品,该药店出售的“N95”口罩每包(2只)售价128元,“84”消毒水每瓶售价38元以及其他品种的口罩售价均明显高于市场价格。张某某、贾某某等已被刑事拘留。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定“违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定,哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱市场秩序,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪,依法从重处罚。”

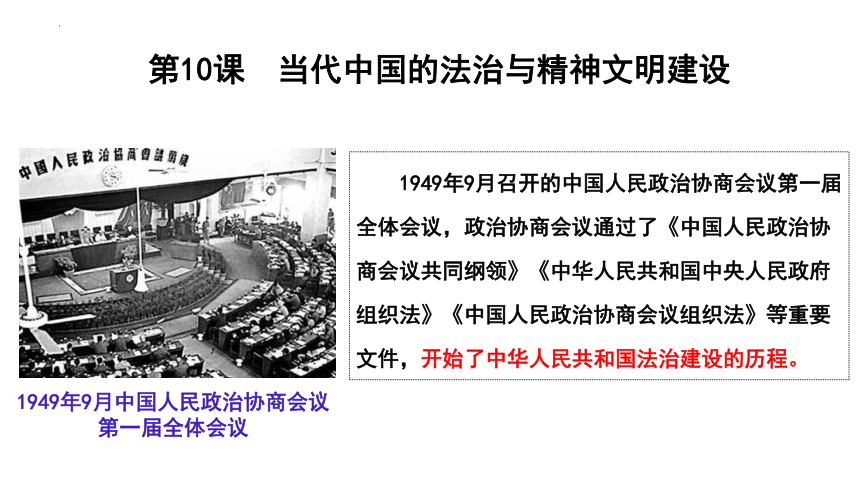

1949年9月中国人民政治协商会议

第一届全体会议

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,政治协商会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件,开始了中华人民共和国法治建设的历程。

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

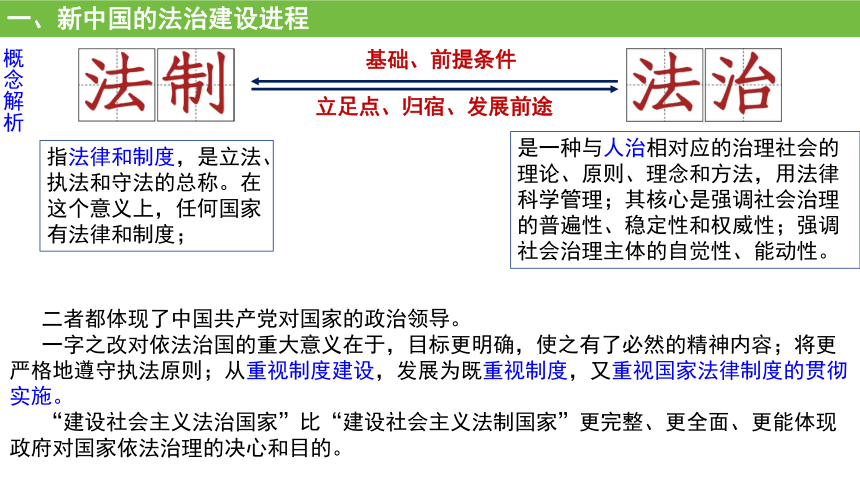

基础、前提条件

立足点、归宿、发展前途

指法律和制度,是立法、执法和守法的总称。在这个意义上,任何国家有法律和制度;

是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法,用法律科学管理;其核心是强调社会治理的普遍性、稳定性和权威性;强调社会治理主体的自觉性、能动性。

二者都体现了中国共产党对国家的政治领导。

一字之改对依法治国的重大意义在于,目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

“建设社会主义法治国家”比“建设社会主义法制国家”更完整、更全面、更能体现政府对国家依法治理的决心和目的。

概念解析

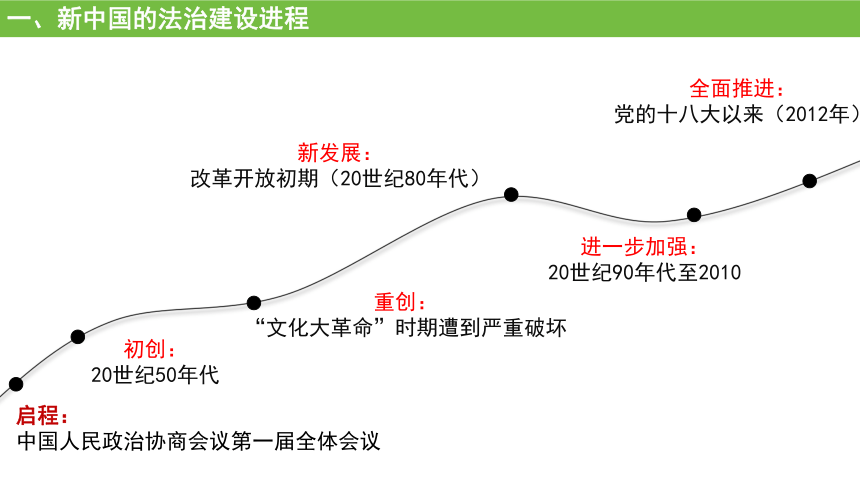

一、新中国的法治建设进程

初创:

20世纪50年代

重创:

“文化大革命”时期遭到严重破坏

进一步加强:

20世纪90年代至2010

新发展:

改革开放初期(20世纪80年代)

启程:

中国人民政治协商会议第一届全体会议

全面推进:

党的十八大以来(2012年)

一、新中国的法治建设进程

(一)启程:中国人民政治协商会议第一届全体会议

1949年9月,中华人民共和国成立前夕,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,起到了临时宪法的作用。

从此开始了中华人民共和国法治建设的历程。

一、新中国的法治建设进程

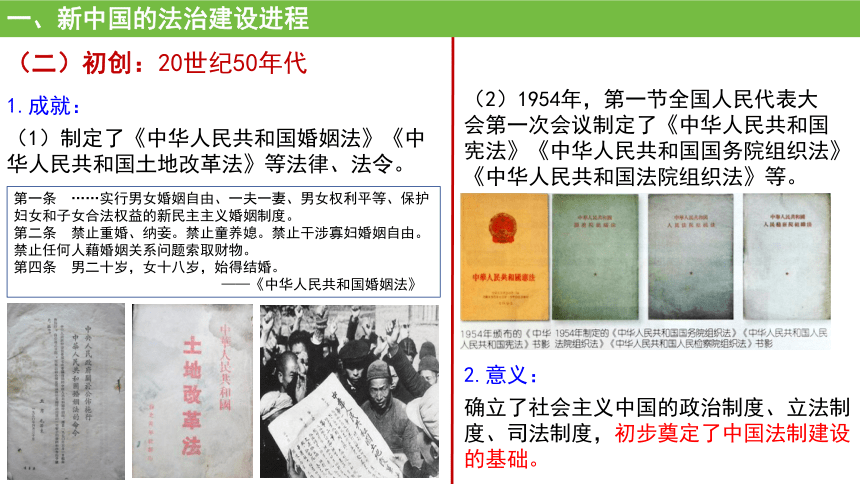

(二)初创:20世纪50年代

(1)制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

1.成就:

第一条 ……实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人藉婚姻关系问题索取财物。

第四条 男二十岁,女十八岁,始得结婚。

——《中华人民共和国婚姻法》

(2)1954年,第一节全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国法院组织法》等。

2.意义:

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度,初步奠定了中国法制建设的基础。

一、新中国的法治建设进程

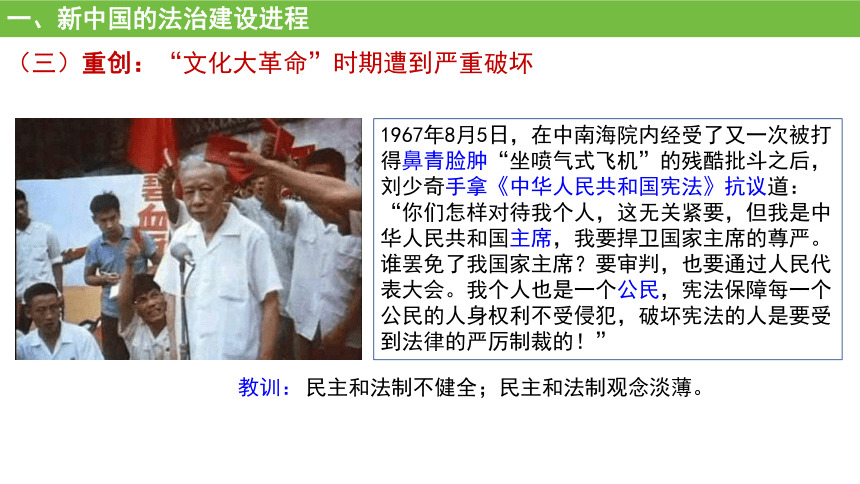

(三)重创:“文化大革命”时期遭到严重破坏

1967年8月5日,在中南海院内经受了又一次被打得鼻青脸肿“坐喷气式飞机”的残酷批斗之后,刘少奇手拿《中华人民共和国宪法》抗议道:“你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我是中华人民共和国主席,我要捍卫国家主席的尊严。谁罢免了我国家主席?要审判,也要通过人民代表大会。我个人也是一个公民,宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯,破坏宪法的人是要受到法律的严厉制裁的!”

民主和法制不健全;民主和法制观念淡薄。

教训:

一、新中国的法治建设进程

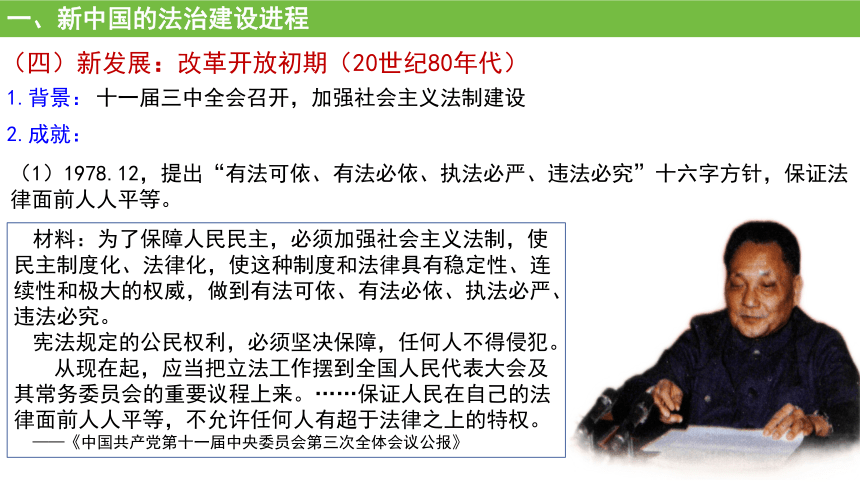

(四)新发展:改革开放初期(20世纪80年代)

1.背景:

十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

2.成就:

(1)1978.12,提出“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”十六字方针,保证法律面前人人平等。

材料:为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。

宪法规定的公民权利,必须坚决保障,任何人不得侵犯。

从现在起,应当把立法工作摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。……保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。

——《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》

一、新中国的法治建设进程

(四)新发展:改革开放初期(20世纪80年代)

1.背景:

十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

2.成就:

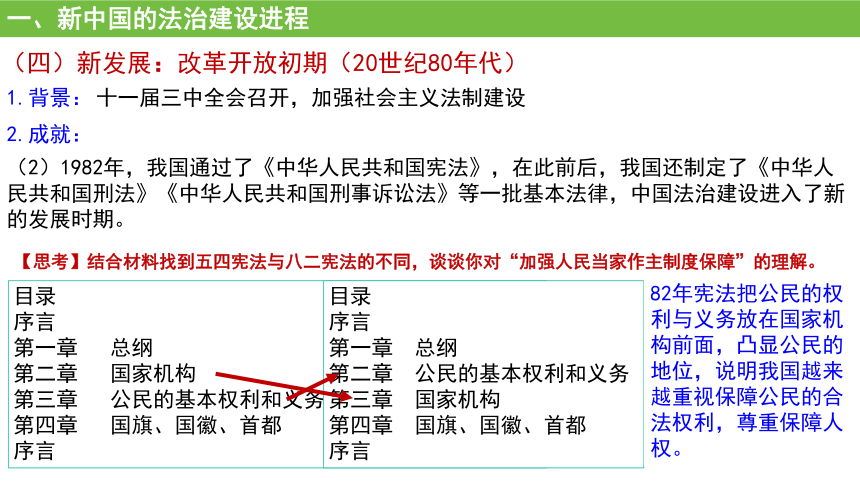

(2)1982年,我国通过了《中华人民共和国宪法》,在此前后,我国还制定了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等一批基本法律,中国法治建设进入了新的发展时期。

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

【思考】结合材料找到五四宪法与八二宪法的不同,谈谈你对“加强人民当家作主制度保障”的理解。

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

一、新中国的法治建设进程

(五)进一步加强:20世纪90年代至2010

1.背景:

2.措施:

1992年中共十四大提出了建设社会主义市场经济体制的目标,对法治建设提出了更高的要求。

(1)1997年,中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。

法制

法治

(2)1999年和2004年,将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步发展。

材料:我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制

改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。 ——中国十五大报告

一、新中国的法治建设进程

(五)进一步加强:20世纪90年代至2010

3.成就:

到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

4.意义:

①中国特色社会主义法律体系的形成,使国家经济、政治、文化、社会、生态文明等各个方面建设实现有法可依。

②推动了我国社会主义制度不断自我完善和发展。

③为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础。

届数 时间 制定、修订的法律

第五届 1978-1982 18部

第六届 1983-1987 7部

第七届 1988-1992 13部

第八届 1993-1997 10部

第九届 1998-2002 73部

第十届 2003-2008 115部

【思考】为什么要不断修改宪法?

材料:宪法不是天衣无缝,总是会有缺点的。“天衣无缝”,书上是这样说过。“天衣”——我没有看见过,我看到的衣服都是有缝的,比如我穿的这件衣服就是有缝的。

——毛泽东

一、新中国的法治建设进程

党的领导,依宪治国

中共十八大以来,党领导人民全面依法治国

加强宪法实施和监督,维护宪法权威

民法典

2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》。

宪法修正案

2018年十三届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载人国家根本法,体现了党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求。

立法

推进科学立法、民主立法、依法立法

执法、司法

依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会 一体建设; 深化司法改革,保障公平正义。

法治方针

科学立法、严格执法、公正司法、 全民守法

01

06

05

02

03

04

依法治国

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

1.背景:

建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求。

2.措施:

一、新中国的法治建设进程

2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》,这是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

《民法典》

第一编 总则

第二编 物权

第三编 合同

第四编 人格权

第五编 婚姻家庭

第六编 继承

第七编 侵权责任

附则

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

一、新中国的法治建设进程

3.意义:

我国切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

一、新中国的法治建设进程

阶段 内容 意义

1949年 《共同纲领》、《中央人民政府组织法》、 《政治协商会议组织法》 开始法治建设历程

20世纪50年代 《婚姻法》、《土地改革法》、《宪法》、《组织法》 初步奠定中国法治建设基础

20世纪80年代 修改《宪法》、《刑法》、《诉讼法》、《经济合同法》 法治建设进入新时期

20世纪90年代 ——2010年 “依法治国”、“尊保人权”入宪 法治建设进一步加强

十八大以来 反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《宪法修正案》、《民法典》 形成中国特色社会主义法律体系

【思考】结合表格分析中国法治建设进程呈现出的特点?

与时俱进

以人为本

注重实践

继承发展

宪法主体

曲折发展

一、新中国的法治建设进程

1.社会主义革命和建设时期

(1)涌现大批英雄模范

◎解放军好战士 雷锋

◎铁人王进喜

◎党的好干部焦裕禄

◎全国劳动模范时传祥

二、社会主义精神文明建设

1.社会主义革命和建设时期

(2)形成良好社会氛围

◎工业学大庆,农业学大寨活动

◎成昆铁路勘探

◎新中国电影

①全社会形成了健康向上的道德风尚。

②形成了热爱党、热爱社会主义的政治氛围。

③形成了关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则。

④形成了互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系。

二、社会主义精神文明建设

2.改革开放后:

(1)背景:①社会主义物质文明建设的配套需要;②中央推动。

(2)过程

①80年代:“五讲四美三热爱”;

②90年代:“三创建”(文明城市、文明城镇、文明行业)活动;

二、社会主义精神文明建设

2.改革开放后:

(2)过程

①80年代:“五讲四美三热爱”;

②90年代:“三创建”(文明城市、文明城镇、文明行业)活动;

③1994年:《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》,推进爱国主义教育(加强精神文明建设的基础工程)。

④2001年:《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

⑤中共十大八:培育和践行社会主义核心价值观。

二、社会主义精神文明建设

2.改革开放后:

⑤中共十大八:培育和践行社会主义核心价值观。

背景:a.中共中央十六届六中全会第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

b.中共十七大提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。

c.中共十八大概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

内容

国家层面

社会层面

个人层面

意义:①社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

②培育和践行社会主义核心价值观,涌现出一大批全国道德模范。

③为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

二、社会主义精神文明建设

问题探究

法安天下,德润人心,法治与德治相辅相成。阅读材料,完成下列要求。

回顾人类文明史,编纂法典是具有重要标志意义的法治建设工程,是一个国家、一个民族走向繁荣强盛的象征和标志。民法是民事领域的基础性、综合性法律,它规范各类民事主体的各种人身关系和财产关系,涉及社会和经济生活的方方面面。党的十九大明确提出,要保护人民人身权、财产权、人格权。而现行民事立法中的有些规范已经滞后,难以适应人民日益增长的美好生活需要。编纂民法典,必须坚持依法治国与以德治国相结合,注重将社会主义核心价值观融入民事法律规范。

——摘编自王晨《关于<中华人民共和国民法典(草案))的说明》

根据材料,结合所学,指出《中华人民共和国民法典》在新中国法律体系中的地位。运用唯物史观,阐述《中华人民共和国民法典》颁布的必要性。

地位:基础性

必要性:中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化;

现行民事立法中的有些规范已经滞后;

依法治国的需要;建设社会主义法治国家的需要;

弘扬社会主义核心价值观的需要。

课堂小结

1949

共同纲领

1954

1966

1978

1982

2004

2006

八二宪法

1999

“实行依法治国,建设社会主义法治国家”写入宪法

1990

五四宪法

国务院组织法

法院组织法

检察院组织法

2010

2018

初创

遭到破坏

“国家尊重和保障人权”写入宪法

形成了中国特色社会主义法律体系

宪法修正案

新的发展时期

全面依法治国

1994

2001

推进爱国主义教育

公民道德建设实施纲要

提出建设社会主义核心价值体系战略任务

2012

概括社会主义核心价值观

法治建设进程

精神文明建设进程

发扬革命传统和艰苦奋斗精神

加强精神文明建设

提出并践行社会主义核心价值观

民法典

2020

“五讲四美三热爱”

课堂小结

如何认识法律与道德在当今中国治理能力现代化中的作用?

法律是成文的道德,道德是内心的法律。法律和道德都具有规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序的作用,在国家治理中都有其地位和功能。法安天下,德润人心。法律有效实施有赖于道德支持,道德践行也离不开法律约束。法治和德治不可分离、不可偏废,国家治理需要法律和道德协同发力。

——习近平2016年12月9日在十八届中央政治局

第三十七次集体学习时的讲话

另一些人却是“无法无德者”

天津市公安局前日通报:天津津南区一药店在疫情防控期间高价出售口罩、消毒液等商品,该药店出售的“N95”口罩每包(2只)售价128元,“84”消毒水每瓶售价38元以及其他品种的口罩售价均明显高于市场价格。张某某、贾某某等已被刑事拘留。

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定“违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定,哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱市场秩序,违法所得数额较大或者有其他严重情节的,依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定,以非法经营罪定罪,依法从重处罚。”

1949年9月中国人民政治协商会议

第一届全体会议

1949年9月召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议,政治协商会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》《中华人民共和国中央人民政府组织法》《中国人民政治协商会议组织法》等重要文件,开始了中华人民共和国法治建设的历程。

第10课 当代中国的法治与精神文明建设

基础、前提条件

立足点、归宿、发展前途

指法律和制度,是立法、执法和守法的总称。在这个意义上,任何国家有法律和制度;

是一种与人治相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法,用法律科学管理;其核心是强调社会治理的普遍性、稳定性和权威性;强调社会治理主体的自觉性、能动性。

二者都体现了中国共产党对国家的政治领导。

一字之改对依法治国的重大意义在于,目标更明确,使之有了必然的精神内容;将更严格地遵守执法原则;从重视制度建设,发展为既重视制度,又重视国家法律制度的贯彻实施。

“建设社会主义法治国家”比“建设社会主义法制国家”更完整、更全面、更能体现政府对国家依法治理的决心和目的。

概念解析

一、新中国的法治建设进程

初创:

20世纪50年代

重创:

“文化大革命”时期遭到严重破坏

进一步加强:

20世纪90年代至2010

新发展:

改革开放初期(20世纪80年代)

启程:

中国人民政治协商会议第一届全体会议

全面推进:

党的十八大以来(2012年)

一、新中国的法治建设进程

(一)启程:中国人民政治协商会议第一届全体会议

1949年9月,中华人民共和国成立前夕,中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平召开。会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》,起到了临时宪法的作用。

从此开始了中华人民共和国法治建设的历程。

一、新中国的法治建设进程

(二)初创:20世纪50年代

(1)制定了《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国土地改革法》等法律、法令。

1.成就:

第一条 ……实行男女婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等、保护妇女和子女合法权益的新民主主义婚姻制度。

第二条 禁止重婚、纳妾。禁止童养媳。禁止干涉寡妇婚姻自由。禁止任何人藉婚姻关系问题索取财物。

第四条 男二十岁,女十八岁,始得结婚。

——《中华人民共和国婚姻法》

(2)1954年,第一节全国人民代表大会第一次会议制定了《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国务院组织法》《中华人民共和国法院组织法》等。

2.意义:

确立了社会主义中国的政治制度、立法制度、司法制度,初步奠定了中国法制建设的基础。

一、新中国的法治建设进程

(三)重创:“文化大革命”时期遭到严重破坏

1967年8月5日,在中南海院内经受了又一次被打得鼻青脸肿“坐喷气式飞机”的残酷批斗之后,刘少奇手拿《中华人民共和国宪法》抗议道:“你们怎样对待我个人,这无关紧要,但我是中华人民共和国主席,我要捍卫国家主席的尊严。谁罢免了我国家主席?要审判,也要通过人民代表大会。我个人也是一个公民,宪法保障每一个公民的人身权利不受侵犯,破坏宪法的人是要受到法律的严厉制裁的!”

民主和法制不健全;民主和法制观念淡薄。

教训:

一、新中国的法治建设进程

(四)新发展:改革开放初期(20世纪80年代)

1.背景:

十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

2.成就:

(1)1978.12,提出“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”十六字方针,保证法律面前人人平等。

材料:为了保障人民民主,必须加强社会主义法制,使民主制度化、法律化,使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威,做到有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。

宪法规定的公民权利,必须坚决保障,任何人不得侵犯。

从现在起,应当把立法工作摆到全国人民代表大会及其常务委员会的重要议程上来。……保证人民在自己的法律面前人人平等,不允许任何人有超于法律之上的特权。

——《中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议公报》

一、新中国的法治建设进程

(四)新发展:改革开放初期(20世纪80年代)

1.背景:

十一届三中全会召开,加强社会主义法制建设

2.成就:

(2)1982年,我国通过了《中华人民共和国宪法》,在此前后,我国还制定了《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等一批基本法律,中国法治建设进入了新的发展时期。

目录

序言

第一章 总纲

第二章 国家机构

第三章 公民的基本权利和义务

第四章 国旗、国徽、首都

序言

目录

序言

第一章 总纲

第二章 公民的基本权利和义务

第三章 国家机构

第四章 国旗、国徽、首都

序言

【思考】结合材料找到五四宪法与八二宪法的不同,谈谈你对“加强人民当家作主制度保障”的理解。

82年宪法把公民的权利与义务放在国家机构前面,凸显公民的地位,说明我国越来越重视保障公民的合法权利,尊重保障人权。

一、新中国的法治建设进程

(五)进一步加强:20世纪90年代至2010

1.背景:

2.措施:

1992年中共十四大提出了建设社会主义市场经济体制的目标,对法治建设提出了更高的要求。

(1)1997年,中共十五大报告第一次完整地提出要“依法治国,建设社会主义法治国家”。

法制

法治

(2)1999年和2004年,将“实行依法治国,建设社会主义法治国家”和“国家尊重和保障人权”写入宪法,法治建设得到进一步发展。

材料:我国经济体制改革的深入和社会主义现代化建设跨越世纪的发展,要求我们在坚持四项基本原则的前提下,继续推进政治体制

改革,进一步扩大社会主义民主,健全社会主义法制,依法治国,建设社会主义法治国家。 ——中国十五大报告

一、新中国的法治建设进程

(五)进一步加强:20世纪90年代至2010

3.成就:

到2010年,我国形成了中国特色社会主义法律体系。

4.意义:

①中国特色社会主义法律体系的形成,使国家经济、政治、文化、社会、生态文明等各个方面建设实现有法可依。

②推动了我国社会主义制度不断自我完善和发展。

③为实现中华民族伟大复兴奠定了坚实的法制基础。

届数 时间 制定、修订的法律

第五届 1978-1982 18部

第六届 1983-1987 7部

第七届 1988-1992 13部

第八届 1993-1997 10部

第九届 1998-2002 73部

第十届 2003-2008 115部

【思考】为什么要不断修改宪法?

材料:宪法不是天衣无缝,总是会有缺点的。“天衣无缝”,书上是这样说过。“天衣”——我没有看见过,我看到的衣服都是有缝的,比如我穿的这件衣服就是有缝的。

——毛泽东

一、新中国的法治建设进程

党的领导,依宪治国

中共十八大以来,党领导人民全面依法治国

加强宪法实施和监督,维护宪法权威

民法典

2020年5月,十三届全国人大三次会议通过了《中华人民共和国民法典》。

宪法修正案

2018年十三届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法修正案》,把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策,特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载人国家根本法,体现了党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求。

立法

推进科学立法、民主立法、依法立法

执法、司法

依法治国、依法执政、依法行政共同推进,法治国家、法治政府、法治社会 一体建设; 深化司法改革,保障公平正义。

法治方针

科学立法、严格执法、公正司法、 全民守法

01

06

05

02

03

04

依法治国

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

1.背景:

建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家是坚持和发展中国特色社会主义的内在要求。

2.措施:

一、新中国的法治建设进程

2020年5月,十三届全国人大三次会议通过《中华人民共和国民法典》,这是新中国第一部以法典命名的法律,在法律体系中居于基础性地位,被称为“社会生活的百科全书”。

《中华人民共和国民法典》共7编、1260条,各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任,以及附则。2020年5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,自2021年1月1日起施行。婚姻法、继承法、民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、侵权责任法、民法总则同时废止。

《民法典》

第一编 总则

第二编 物权

第三编 合同

第四编 人格权

第五编 婚姻家庭

第六编 继承

第七编 侵权责任

附则

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

一、新中国的法治建设进程

3.意义:

我国切实贯彻落实科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的依法治国方针,推进国家治理体系和治理能力现代化,全面依法治国进入一个新阶段。

(六)全面推进:党的十八大以来(2012年)

一、新中国的法治建设进程

阶段 内容 意义

1949年 《共同纲领》、《中央人民政府组织法》、 《政治协商会议组织法》 开始法治建设历程

20世纪50年代 《婚姻法》、《土地改革法》、《宪法》、《组织法》 初步奠定中国法治建设基础

20世纪80年代 修改《宪法》、《刑法》、《诉讼法》、《经济合同法》 法治建设进入新时期

20世纪90年代 ——2010年 “依法治国”、“尊保人权”入宪 法治建设进一步加强

十八大以来 反恐怖主义法、国家安全、网络安全、《宪法修正案》、《民法典》 形成中国特色社会主义法律体系

【思考】结合表格分析中国法治建设进程呈现出的特点?

与时俱进

以人为本

注重实践

继承发展

宪法主体

曲折发展

一、新中国的法治建设进程

1.社会主义革命和建设时期

(1)涌现大批英雄模范

◎解放军好战士 雷锋

◎铁人王进喜

◎党的好干部焦裕禄

◎全国劳动模范时传祥

二、社会主义精神文明建设

1.社会主义革命和建设时期

(2)形成良好社会氛围

◎工业学大庆,农业学大寨活动

◎成昆铁路勘探

◎新中国电影

①全社会形成了健康向上的道德风尚。

②形成了热爱党、热爱社会主义的政治氛围。

③形成了关心集体、无私奉献、全心全意为人民服务的行动准则。

④形成了互相关心、互相爱护、互相帮助的新型人际关系。

二、社会主义精神文明建设

2.改革开放后:

(1)背景:①社会主义物质文明建设的配套需要;②中央推动。

(2)过程

①80年代:“五讲四美三热爱”;

②90年代:“三创建”(文明城市、文明城镇、文明行业)活动;

二、社会主义精神文明建设

2.改革开放后:

(2)过程

①80年代:“五讲四美三热爱”;

②90年代:“三创建”(文明城市、文明城镇、文明行业)活动;

③1994年:《爱国主义教育实施纲要》《关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》,推进爱国主义教育(加强精神文明建设的基础工程)。

④2001年:《公民道德建设实施纲要》,从以德治国的高度进一步规划思想道德建设。

⑤中共十大八:培育和践行社会主义核心价值观。

二、社会主义精神文明建设

2.改革开放后:

⑤中共十大八:培育和践行社会主义核心价值观。

背景:a.中共中央十六届六中全会第一次提出建设社会主义核心价值体系的战略任务。

b.中共十七大提出“社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。

c.中共十八大概括,形成简明扼要、便于传播和弘扬的社会主义核心价值观。

内容

国家层面

社会层面

个人层面

意义:①社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求。

②培育和践行社会主义核心价值观,涌现出一大批全国道德模范。

③为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚起强大的精神力量。

二、社会主义精神文明建设

问题探究

法安天下,德润人心,法治与德治相辅相成。阅读材料,完成下列要求。

回顾人类文明史,编纂法典是具有重要标志意义的法治建设工程,是一个国家、一个民族走向繁荣强盛的象征和标志。民法是民事领域的基础性、综合性法律,它规范各类民事主体的各种人身关系和财产关系,涉及社会和经济生活的方方面面。党的十九大明确提出,要保护人民人身权、财产权、人格权。而现行民事立法中的有些规范已经滞后,难以适应人民日益增长的美好生活需要。编纂民法典,必须坚持依法治国与以德治国相结合,注重将社会主义核心价值观融入民事法律规范。

——摘编自王晨《关于<中华人民共和国民法典(草案))的说明》

根据材料,结合所学,指出《中华人民共和国民法典》在新中国法律体系中的地位。运用唯物史观,阐述《中华人民共和国民法典》颁布的必要性。

地位:基础性

必要性:中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化;

现行民事立法中的有些规范已经滞后;

依法治国的需要;建设社会主义法治国家的需要;

弘扬社会主义核心价值观的需要。

课堂小结

1949

共同纲领

1954

1966

1978

1982

2004

2006

八二宪法

1999

“实行依法治国,建设社会主义法治国家”写入宪法

1990

五四宪法

国务院组织法

法院组织法

检察院组织法

2010

2018

初创

遭到破坏

“国家尊重和保障人权”写入宪法

形成了中国特色社会主义法律体系

宪法修正案

新的发展时期

全面依法治国

1994

2001

推进爱国主义教育

公民道德建设实施纲要

提出建设社会主义核心价值体系战略任务

2012

概括社会主义核心价值观

法治建设进程

精神文明建设进程

发扬革命传统和艰苦奋斗精神

加强精神文明建设

提出并践行社会主义核心价值观

民法典

2020

“五讲四美三热爱”

课堂小结

如何认识法律与道德在当今中国治理能力现代化中的作用?

法律是成文的道德,道德是内心的法律。法律和道德都具有规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序的作用,在国家治理中都有其地位和功能。法安天下,德润人心。法律有效实施有赖于道德支持,道德践行也离不开法律约束。法治和德治不可分离、不可偏废,国家治理需要法律和道德协同发力。

——习近平2016年12月9日在十八届中央政治局

第三十七次集体学习时的讲话

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理