高中历史统编版(2019)选择性必修1 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)选择性必修1 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(共34张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 15:21:16 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

你知道现当今政府是如何掌握人口情况的吗?

人口普查

户口簿

身份证

说一说

那么,古代中国政府又是如何掌握人口情况的呢?

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

课标要求:

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

《国家制度与社会治理》第六单元基层治理与社会保障

加强人口管理

便于征发赋役

维持统治秩序

保障社会治安

【思考】为什么要制定户籍制度?

户籍制度是统治阶级稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序的依据和重要的管理手段,也是是国家对老百姓进行经济和人身控制的重要途径。

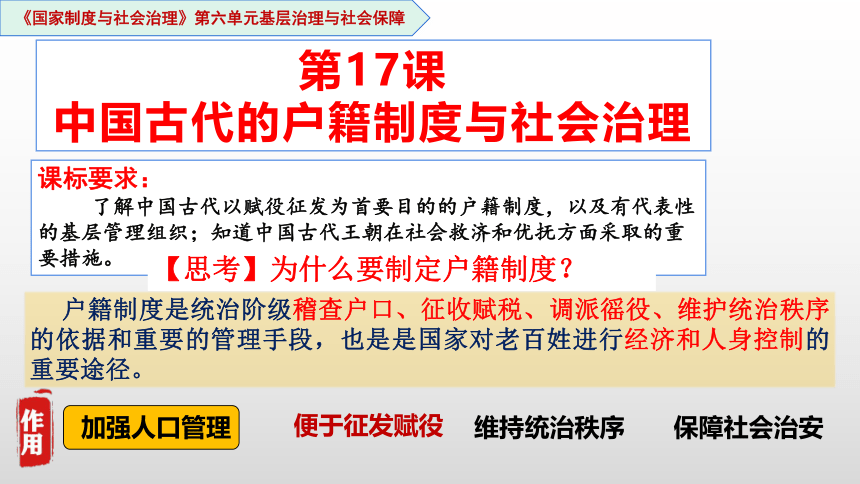

一、历代户籍制度演变

战国

秦

汉

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

赋

役

制

度

田赋、人头税、徭役

租调制

租庸调制

↓

两税法

方田均税、募役法

南北分治、科差

一条鞭法

固定丁银↓

摊丁入亩

结合教材和所学,将下图补充完整。

户

籍

制

度

开始

分类登记

编户齐民

黄籍白籍

大索貌阅

三年一造

主户客户

诸色户计

户帖黄册

管理松弛↓

永停编审

户籍制度与土地制度、赋税徭役制度三位一体,紧密结合

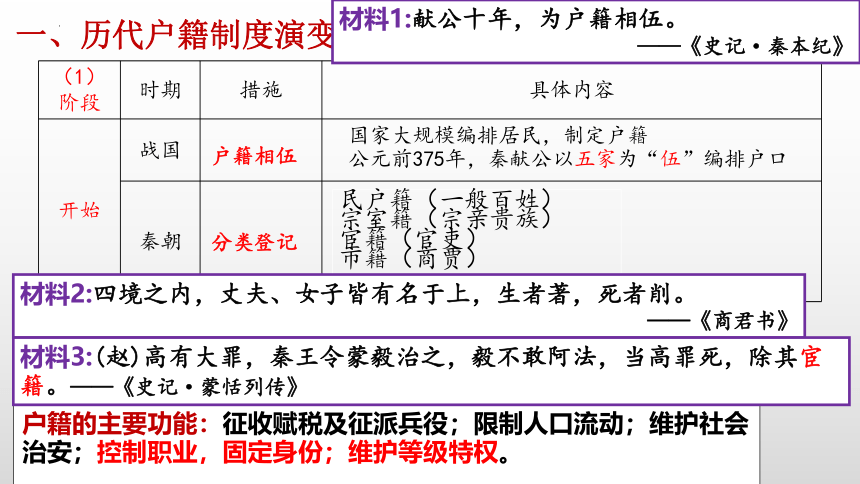

(1)阶段 时期 措施 具体内容

开始 战国

秦朝

户籍相伍

国家大规模编排居民,制定户籍

公元前375年,秦献公以五家为“伍”编排户口

民户籍(一般百姓)

宗室籍(宗亲贵族)

宦籍(官吏)

市籍(商贾)

分类登记

一、历代户籍制度演变

户籍的主要功能:征收赋税及征派兵役;限制人口流动;维护社会治安;控制职业,固定身份;维护等级特权。

材料1:献公十年,为户籍相伍。

——《史记·秦本纪》

材料2:四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。

——《商君书》

材料3:(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。——《史记·蒙恬列传》

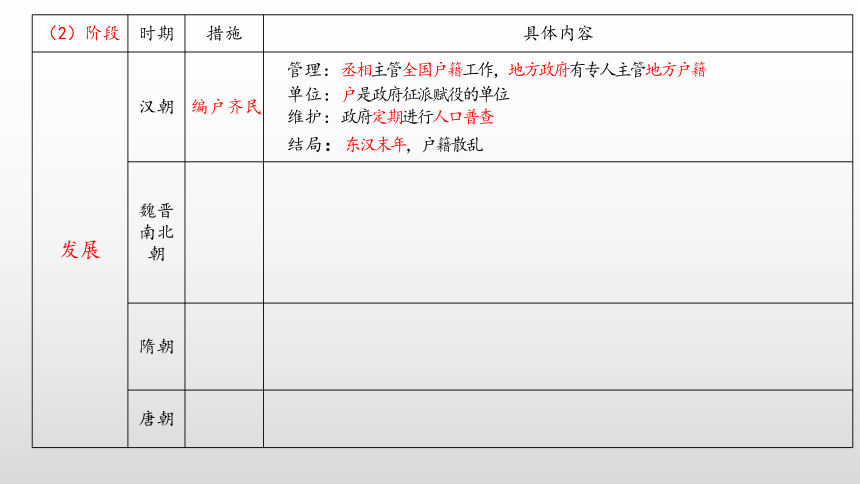

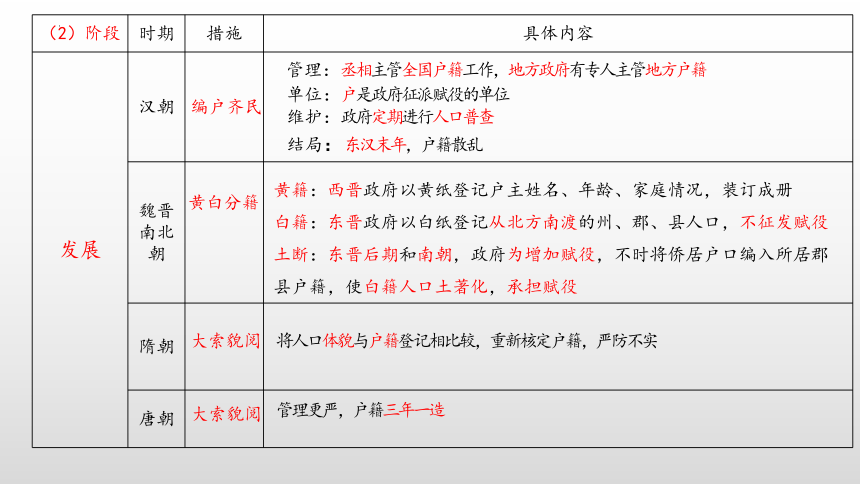

(2)阶段 时期 措施 具体内容

发展 汉朝

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

编户齐民

管理:丞相主管全国户籍工作,地方政府有专人主管地方户籍

单位:户是政府征派赋役的单位

维护:政府定期进行人口普查

结局:东汉末年,户籍散乱

1.全国户籍—丞相主管;地方户籍—专门人员

2.政府为掌握人口数,定期进行人口调查

“汉王所以具知天下阸塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦也,以何具得秦图书也”

——《史记》

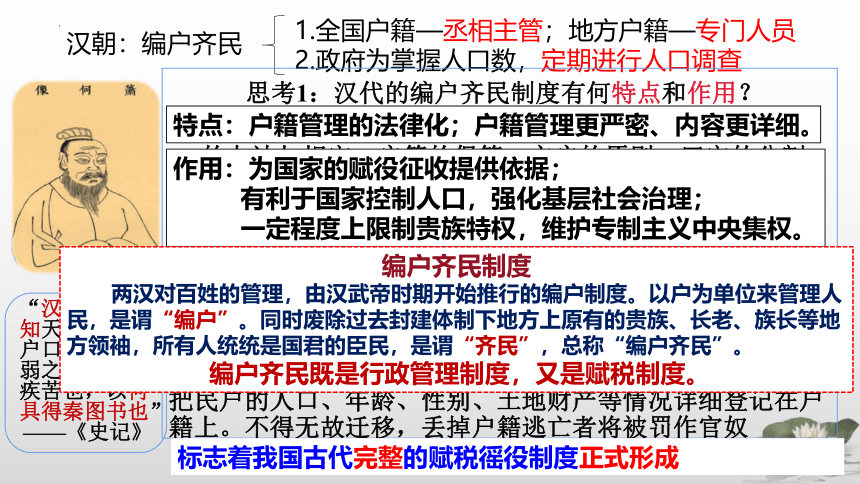

汉朝:编户齐民

汉代的《户律》有关于户口的登记、乡部负责人定户籍的办法与规定、户籍的保管、立户的原则、田宅的分割与继承等内容。——杨际平《秦汉户籍管理制度研究》

为保证赋役制度的实行,汉武帝时期开始推行编户齐民制度。“编户”即按户登录人口,强调基层人民通过户籍接受国家的统治与管理;“齐民”则意味着他们是受国君统治的平等人民。

——杜正胜《编户齐民——传统政治社会结构之形成》

把民户的人口、年龄、性别、土地财产等情况详细登记在户籍上。不得无故迁移,丢掉户籍逃亡者将被罚作官奴

思考1:汉代的编户齐民制度有何特点和作用?

特点:户籍管理的法律化;户籍管理更严密、内容更详细。

作用:为国家的赋役征收提供依据;

有利于国家控制人口,强化基层社会治理;

一定程度上限制贵族特权,维护专制主义中央集权。

标志着我国古代完整的赋税徭役制度正式形成

编户齐民制度

两汉对百姓的管理,由汉武帝时期开始推行的编户制度。以户为单位来管理人民,是谓“编户”。同时废除过去封建体制下地方上原有的贵族、长老、族长等地方领袖,所有人统统是国君的臣民,是谓“齐民”,总称“编户齐民”。

编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。

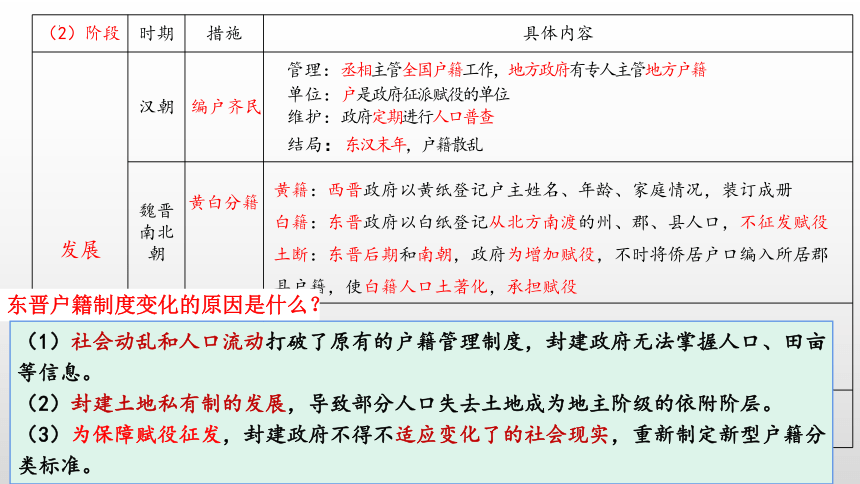

(2)阶段 时期 措施 具体内容

发展 汉朝

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

编户齐民

管理:丞相主管全国户籍工作,地方政府有专人主管地方户籍

单位:户是政府征派赋役的单位

维护:政府定期进行人口普查

结局:东汉末年,户籍散乱

黄白分籍

黄籍:西晋政府以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册

白籍:东晋政府以白纸登记从北方南渡的州、郡、县人口,不征发赋役

土断:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役

东晋户籍制度变化的原因是什么?

(1)社会动乱和人口流动打破了原有的户籍管理制度,封建政府无法掌握人口、田亩等信息。

(2)封建土地私有制的发展,导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层。

(3)为保障赋役征发,封建政府不得不适应变化了的社会现实,重新制定新型户籍分类标准。

(2)阶段 时期 措施 具体内容

发展 汉朝

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

编户齐民

管理:丞相主管全国户籍工作,地方政府有专人主管地方户籍

单位:户是政府征派赋役的单位

维护:政府定期进行人口普查

结局:东汉末年,户籍散乱

黄白分籍

黄籍:西晋政府以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册

白籍:东晋政府以白纸登记从北方南渡的州、郡、县人口,不征发赋役

土断:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役

大索貌阅

将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实

大索貌阅

管理更严,户籍三年一造

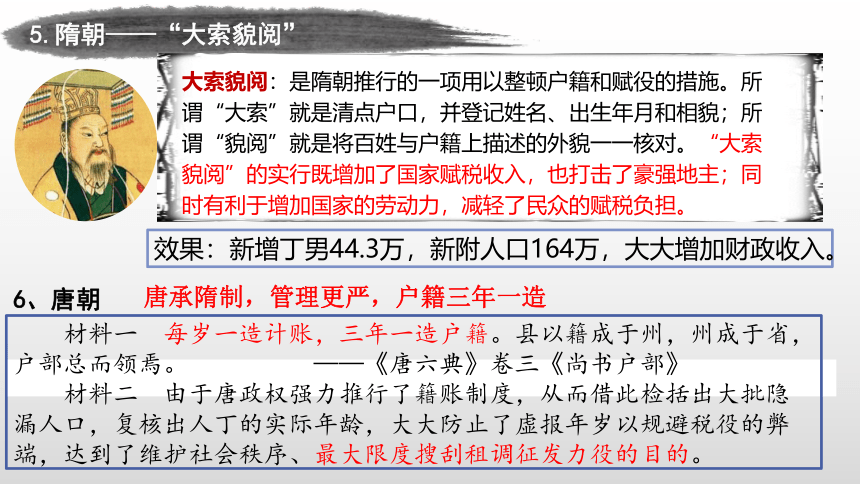

5.隋朝——“大索貌阅”

效果:新增丁男44.3万,新附人口164万,大大增加财政收入。

大索貌阅:是隋朝推行的一项用以整顿户籍和赋役的措施。所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌;所谓“貌阅”就是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对。“大索貌阅”的实行既增加了国家赋税收入,也打击了豪强地主;同时有利于增加国家的劳动力,减轻了民众的赋税负担。

6、唐朝

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

材料一 每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。 ——《唐六典》卷三《尚书户部》

材料二 由于唐政权强力推行了籍账制度,从而借此检括出大批隐漏人口,复核出人丁的实际年龄,大大防止了虚报年岁以规避税役的弊端,达到了维护社会秩序、最大限度搜刮租调征发力役的目的。

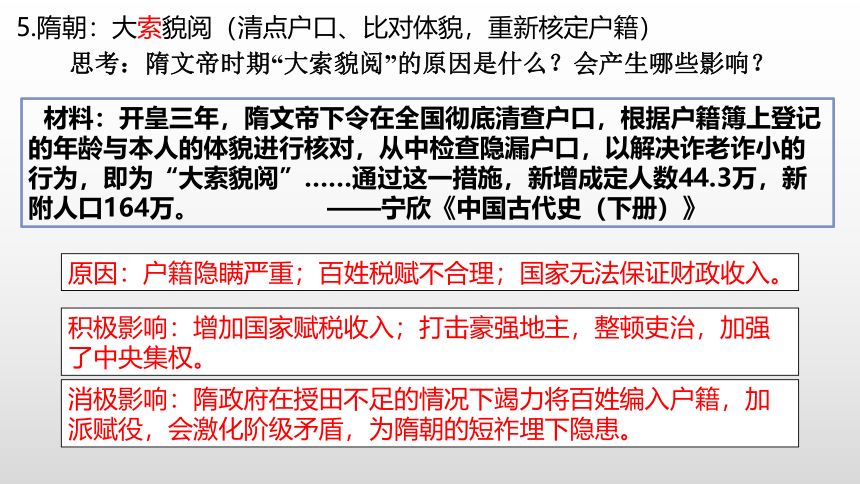

5.隋朝:大索貌阅(清点户口、比对体貌,重新核定户籍)

积极影响:增加国家赋税收入;打击豪强地主,整顿吏治,加强了中央集权。

思考:隋文帝时期“大索貌阅”的原因是什么?会产生哪些影响?

消极影响:隋政府在授田不足的情况下竭力将百姓编入户籍,加派赋役,会激化阶级矛盾,为隋朝的短祚埋下隐患。

原因:户籍隐瞒严重;百姓税赋不合理;国家无法保证财政收入。

材料:开皇三年,隋文帝下令在全国彻底清查户口,根据户籍簿上登记的年龄与本人的体貌进行核对,从中检查隐漏户口,以解决诈老诈小的行为,即为“大索貌阅”……通过这一措施,新增成定人数44.3万,新附人口164万。 ——宁欣《中国古代史(下册)》

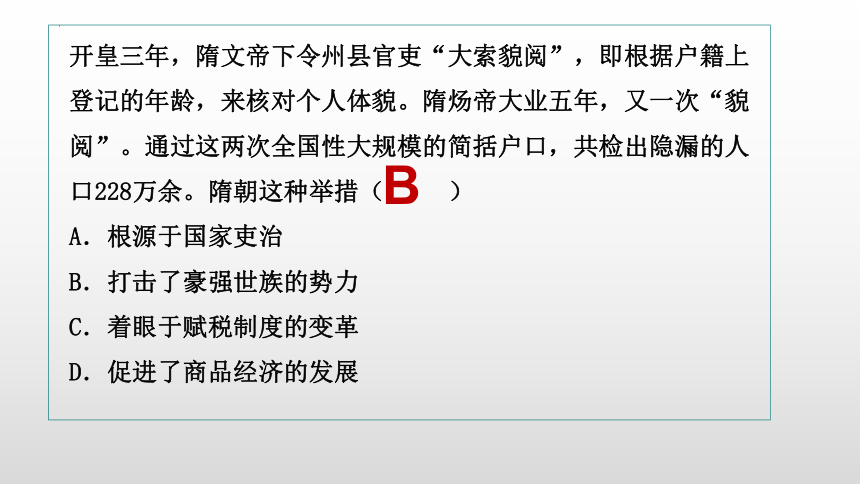

开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的简括户口,共检出隐漏的人口228万余。隋朝这种举措( )

A.根源于国家吏治

B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革

D.促进了商品经济的发展

B

(3)阶段 时期 措施 具体内容

变化 宋朝

元朝

主客分籍

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动,“贫富无定势”,世家大族进一步削弱;另一方面,两税法使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。基于此,宋代废良贱户籍制,根据居城或居乡,划为“坊郭户”与“乡村户”,这是中国历史上最早的城市居民户口。与此相适应,编户规则也发生了变化,宋政府根据常产的多少和是否直接承担国家赋税将全部居民划分为主户和客户,客户与地主的契约关系,使其对地主的人身依附关系较之前代有所放松……这样,大量的佃农亦可涌入城市。

户籍制度征税派役的功能开始分化

7、宋朝

变化:赋役征收标准由以人丁为主到以财产为主,户籍制度逐渐产生主、客户的区别。

影响:

1.增加政府财政收入;

2.使逃离本乡的农民有了合法身份,且对地主的人身依附关系有所松弛;

3.促进了市民阶层的形成和城市经济的繁荣。

知识拓展1:中唐至两宋时期,户籍制度有何变化?产生了怎样的影响?

①佃户:没有土地或少地,向地主租地的农户;

②主户:拥有土地、缴纳赋税的税户;

③客户:没有土地、租种土地耕种的佃户。

宋:户分主客

人身依附有所放松

主户比例上升,增加税收

一、历代户籍制度演变

(一)发展历程:

P100思考点:东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么?

①社会动乱和人口流动:

打破原有的户籍管理制度,封建政府无法准确掌握人口、田亩等信息;

②封建土地私有制的发展:

导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层,无法承担赋役;

③保障赋役征发:

政府不得不适应变化的社会现实,重新制定新型户籍分类标准。

东晋北方战乱,北民南迁

时代背景

宋朝允许土地买卖,土地兼并严重

根本原因

宋代在户籍管理.上明确设立“坊郭户”(城市居民)和“乡村户”户籍,这种户籍划分主要反映

A.城市经济不断发展

B.市民政治地位提高

C.商业地域限制打破

D.官府限制商业发展

A

随堂练习

解析:纵观整个材料不难发 现,城市有专门城市的户籍,从侧面反映的只能是城市人口的增加和城市经济不断发展,但是并不能反映市民政治地位提高。官府限制商业发展和题意明显地矛盾。不是商业地域限制打破,而是户籍地域限制建立。故A正确,排除B、C、D。

(3)阶段 时期 措施 具体内容

变化 宋朝

元朝

主客分籍

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

诸色户计

户籍世袭

按照职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

注意:元朝户籍制度,加强了对人民的人身控制,阻碍社会发展进步

(4)阶段 时期 措施 具体内容

削弱 明朝

清朝

职业定籍

户帖黄册

继承元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等;户籍册称为“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋

户帖黄册

管理松弛

永停编审

乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,政府只按一定的组织制度登记人口数量

9.明朝

黄册:保证徭役的征发

鱼鳞图册:保证田赋征发

“官司所据以征敛者黄册与鱼鳞而已。黄册以户为主而田系焉,鱼鳞册以田为主而户系焉。一经一维,互相为用”—清人王庆云

《明史·食货志一》:" 太祖 籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居地。籍上户部,帖给之民。"

(1)明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

(2)明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。(3)黄册和鱼鳞图册互为补充。

乾隆年间停止户籍编审的原因是什么?该措施又具有怎样的意义?

摊丁入亩后,国家征发赋役不必再以户籍为依据,户籍与税收逐渐分离,户籍的作用大为削弱。

国家对百姓的人身束缚进一步削弱,农民和手工业者从而可以自由出卖劳动力,促进了商品经济发展。

户籍制度不再具有财政上的意义,户籍制度与赋役制度彻底隔断,变成单纯的户籍管理制度

一、历代户籍制度演变

(一)发展历程:

战国 为户籍相伍:以五家为“伍” 编排户口,男女皆登记

秦 分类登记制度:户、宗室、宦、市籍等

汉 编户齐民:丞相及各级地方政府主管,户为单位

晋 分黄籍、白籍;后期增加土断——白籍土著化,增加赋役

隋 大索貌阅:将人口体貌与户籍登记相比较,严防户籍不实

唐 唐承隋制,户籍三年一造

宋 分主户(有地税户)、客户(无地佃户)

元 诸色户计:按职业等划分,世代相袭

明 继承元制,分民、军、匠籍等;造黄册列各户人、田、房

清 基本沿袭明制;摊丁入亩→永停编审

(二)功能及特点:

功能:

①社会治安

②征发赋役

③基层管理

特点①严密性:

户籍等级种类渐趋精细

②等级性:

同封建政治体制相结合

③世袭性:

户籍世袭,以家庭为本位

④限制性:

前期对人口严密控制,

后期对人口控制逐渐松弛

⑤继承创新性:

历史悠久,适时而变

【综合探究】综合所学,户籍制度发展的总体趋势如何?从唯物史观的角度,这种趋势背后主要的经济基础是什么?历代户籍制度的重要历史意义如何?

时期 户籍制度发展趋势 封建国家演进 经济基础

战国至秦汉 形成 巩固

魏晋至隋唐 发展 鼎盛 宋元时期 变异 成熟

明清时期 松解 衰落 从不断强化

小农经济不断发展

商品经济空前繁荣

征发赋役

社会治安

宣传教化

巩固统治

统一多民

族国家的

巩固发展

小农经济

商品经济

放松户籍管控

社会流动

加强户籍管控

分散独立

户籍制度发展变化

到走向松解

【综合探究】中国古代户籍制度的演变趋势

1.历史悠久,由复杂到简单;

2.与土地和赋税制度逐渐分离

3.户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

4.传统户籍制度逐渐被废除。

【综合探究】中国古代户籍制度演变的原因

①专制主义中央集权制度的不断发展;

②商品经济的发展,人身依附关系的不断松弛;

③政府的改革,如土地制度与赋税制度的变化;

④财政危机;

⑤农民的反抗

……

历代基层组织

与社会治理

贰

时期 基层管理组织 民众自我管理与监督机制

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝 乡里制度:县下设乡和里,乡设三老、啬夫、游徼,里设里正;交通要道上十里设一亭,设亭长(负责传递政令和维护治安)

什伍组织:以五家为伍,十家为什,百家为里,彼此之间互相监督

以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲法(王安石变法实行)

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长

十家牌法(王阳明推行)

清初的里甲制度,后来改而推行编制严密的保甲制:以十户为牌,设牌长,十牌为甲,设甲长,十甲为保,设保长。(乡里制与保甲制逐渐合一)

中国古代基层治理的演变进程

二、历代基层组织和社会治理

1.秦汉:乡里制度——什伍制

三老:掌教化

啬夫:掌狱讼、赋税

游缴:掌捕盗

里正

亭长:负责传递政令

和维护治安。

乡

里

亭

皇帝

三公

九卿

郡

县

直接管理民众的基层组织

(1里=100户)

秦汉乡里制度逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质

2.唐朝:乡里制度——邻保制度

县

里

保

邻

500户

=

100户

=

20户

=

4户

=

乡

唐代

乡官

乡官制向职役制转变

二、历代基层组织和社会治理

5.清朝:保甲制(清初里甲制)

材料:(乾隆)二十二年更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷19《户口一》

【思考】根据材料及所学,分析清朝实行保甲法的原因和作用

原因:

①推行保甲制,既可以清查户口,又可维护社会治安,一举多得;

②通过保、甲两级建制实现皇权专制对乡里社会的渗透。

作用:

维护稳定、征发赋役、乡里制保甲制合一

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与社会治理

特点:

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点及其历史意义

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

意义:①稳定基层社会秩序

② 一定程度上推动基层经济发展。

①自我管理与相互监督;

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩来越弱。

——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

乡里制向保甲制、乡官制向职役制转变;

国家对乡村治理的干预和控制增强,乡村自治功能逐步减弱。

讨论:中国古代基层组织和社会治理的整体演变趋势及其原因?

国家的统一,封建专制的强化;

维护社会稳定的需要。

趋势:

原因:

材料1:对于中国古代乡村治理,学者们围绕“皇权不下县”展开了争论。提出“皇权不下县”的温铁军指出:“自秦代建立郡县制以来,政权只设置到县一级,国家最低管理到县级”。县以下的农村基层长期维持着“乡村自治”,也就是“乡绅自治”,而乡绅是指地主阶级,他们“是农村实际上自然产生的、起管理作用的社区精英”。政府“不必要直接控制农民”。

反对的学者则认为,王朝国家将各种“地方精英”纳入国家的权力系统中来,是国家权力不断渗透、强化控制的结果,是“皇权下县”的具体表现形式和结果。当时的统治理念是“以民治民”,通过设立里甲、保甲、乡约并利用村庄、宗族等基层组织,县级政府可以把权力延伸到乡村社会; 绅士在乡村社会中发挥的作用,是绅士与官府的“共治”。

——摘编自高寿仙《“官不下县”还是“权不下县” ——对基层治理中“皇权不下县”的一点思考》等

问题:学界关于中国古代乡村治理一直有“皇权是否下县”的争论,请同学们阅读材料来谈一谈你对该问题的看法,并且总结中国古代乡村治理的特点?

官民共治

叁

历代社会救济

与优抚政策

三、历代社会救济与优抚政策

1.产生原因

(1)自然:_________________________________________________________,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

(2)经济:____________的发展提供了物质基础。

(3)政治:______________、笼络人心,__________的需要。

(4)文化:儒家的__________、仁政思想的影响。

以保息养万民,一曰慈幼;二曰养老;三曰振穷;四曰恤贫;五曰宽疾;六曰安富。 ——《周礼·司徒》

目的:

保证人口繁衍和正常生产活动;缓和社会矛盾,稳定秩序,维护统治。

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障

农耕经济

缓和阶级矛盾

维护统治

民本观念

组织者 地位 具体举措 政府 救济——应灾 优抚——扶弱

民间组织

——积谷备仓,调节粮价

汉朝:

主体

辅助

慈善组织

宗族

2.举措

——官仓(大灾)

——义仓、社仓(小灾)

隋唐:

皇帝赐_______

秦汉:

唐:

宋:

元:

明清:

思考:速读教材P102,梳理社会救济和优抚政策的具体措施。

养病坊

福田院

众济院

养济院、优抚高年

宋朝兴起,设立义田、义学、义宅、义冢

明清兴起,出现善堂、善会

常平仓制度

官方储备与民间积储并行

鸠杖

中国古代社会救济与优抚政策的特点

(1)_____________________,政府介入程度深。

(2)________________________相结合,政府主体,民间辅助。

(3)__________保障并设专门机构予以实施。

(4)针对不同对象采取_______________。

(5)具有丰富的思想基础和鲜明的伦理特色。

形成较早,源远流长

国家救济与民间社会救济

国家立法

不同救济措施

有清一代268年间族田431处,其中道光以后建立308处,占总数的71%多,咸丰以后建立201处,占总数的近47%,同治光绪年间达到高峰。设立义庄义田最为普遍的地区则为江苏、安徽和浙江。

—— 李文治《中国宗法宗族制和族田义庄》

材料:在历史的长河中,宗族及其领袖——乡绅是发展地方自治,推动基层治理的重要力量。明清以降,宗族组织不仅遍布中国乡村,而且迅速成为基层社会治理的主要承担者。国家政权仅到县一级,县以下则主要依靠乡绅领导的宗族组织的自治。国家在县以下虽然也设立保长、里长之类,但人数极少,且只负责赋税以及兵役、劳役等重大的国家事务。其他诸如和谐稳定、文化教育、扶贫济困等,则完全依赖宗族等社会组织。

——摘编自韩海浪《宗族与古代基层社会治理》

【总结提升】

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

职业定籍黄册

鱼鳞图册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

官方储备与民间积储并行

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

知识归纳

基层是一切工作的落脚点,社会治理的重心必须落实到城乡、社区。

——习近平

【合作探究】根据材料一二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。

材料一 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依靠,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人赡养,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫苦读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。1601年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动者,在家接受济贫;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒:流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

相同点:目的都是救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。

都是政府主导;设置救济机构;立法保障;因类而异。

不同点:英国的救济对有劳动能力的贫民带有惩戒性质;中国救济制度体现了中国传统文化。

你知道现当今政府是如何掌握人口情况的吗?

人口普查

户口簿

身份证

说一说

那么,古代中国政府又是如何掌握人口情况的呢?

第17课

中国古代的户籍制度与社会治理

课标要求:

了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度,以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

《国家制度与社会治理》第六单元基层治理与社会保障

加强人口管理

便于征发赋役

维持统治秩序

保障社会治安

【思考】为什么要制定户籍制度?

户籍制度是统治阶级稽查户口、征收赋税、调派徭役、维护统治秩序的依据和重要的管理手段,也是是国家对老百姓进行经济和人身控制的重要途径。

一、历代户籍制度演变

战国

秦

汉

东晋

隋

唐

宋

元

明

清

赋

役

制

度

田赋、人头税、徭役

租调制

租庸调制

↓

两税法

方田均税、募役法

南北分治、科差

一条鞭法

固定丁银↓

摊丁入亩

结合教材和所学,将下图补充完整。

户

籍

制

度

开始

分类登记

编户齐民

黄籍白籍

大索貌阅

三年一造

主户客户

诸色户计

户帖黄册

管理松弛↓

永停编审

户籍制度与土地制度、赋税徭役制度三位一体,紧密结合

(1)阶段 时期 措施 具体内容

开始 战国

秦朝

户籍相伍

国家大规模编排居民,制定户籍

公元前375年,秦献公以五家为“伍”编排户口

民户籍(一般百姓)

宗室籍(宗亲贵族)

宦籍(官吏)

市籍(商贾)

分类登记

一、历代户籍制度演变

户籍的主要功能:征收赋税及征派兵役;限制人口流动;维护社会治安;控制职业,固定身份;维护等级特权。

材料1:献公十年,为户籍相伍。

——《史记·秦本纪》

材料2:四境之内,丈夫、女子皆有名于上,生者著,死者削。

——《商君书》

材料3:(赵)高有大罪,秦王令蒙毅治之,毅不敢阿法,当高罪死,除其宦籍。——《史记·蒙恬列传》

(2)阶段 时期 措施 具体内容

发展 汉朝

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

编户齐民

管理:丞相主管全国户籍工作,地方政府有专人主管地方户籍

单位:户是政府征派赋役的单位

维护:政府定期进行人口普查

结局:东汉末年,户籍散乱

1.全国户籍—丞相主管;地方户籍—专门人员

2.政府为掌握人口数,定期进行人口调查

“汉王所以具知天下阸塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦也,以何具得秦图书也”

——《史记》

汉朝:编户齐民

汉代的《户律》有关于户口的登记、乡部负责人定户籍的办法与规定、户籍的保管、立户的原则、田宅的分割与继承等内容。——杨际平《秦汉户籍管理制度研究》

为保证赋役制度的实行,汉武帝时期开始推行编户齐民制度。“编户”即按户登录人口,强调基层人民通过户籍接受国家的统治与管理;“齐民”则意味着他们是受国君统治的平等人民。

——杜正胜《编户齐民——传统政治社会结构之形成》

把民户的人口、年龄、性别、土地财产等情况详细登记在户籍上。不得无故迁移,丢掉户籍逃亡者将被罚作官奴

思考1:汉代的编户齐民制度有何特点和作用?

特点:户籍管理的法律化;户籍管理更严密、内容更详细。

作用:为国家的赋役征收提供依据;

有利于国家控制人口,强化基层社会治理;

一定程度上限制贵族特权,维护专制主义中央集权。

标志着我国古代完整的赋税徭役制度正式形成

编户齐民制度

两汉对百姓的管理,由汉武帝时期开始推行的编户制度。以户为单位来管理人民,是谓“编户”。同时废除过去封建体制下地方上原有的贵族、长老、族长等地方领袖,所有人统统是国君的臣民,是谓“齐民”,总称“编户齐民”。

编户齐民既是行政管理制度,又是赋税制度。

(2)阶段 时期 措施 具体内容

发展 汉朝

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

编户齐民

管理:丞相主管全国户籍工作,地方政府有专人主管地方户籍

单位:户是政府征派赋役的单位

维护:政府定期进行人口普查

结局:东汉末年,户籍散乱

黄白分籍

黄籍:西晋政府以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册

白籍:东晋政府以白纸登记从北方南渡的州、郡、县人口,不征发赋役

土断:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役

东晋户籍制度变化的原因是什么?

(1)社会动乱和人口流动打破了原有的户籍管理制度,封建政府无法掌握人口、田亩等信息。

(2)封建土地私有制的发展,导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层。

(3)为保障赋役征发,封建政府不得不适应变化了的社会现实,重新制定新型户籍分类标准。

(2)阶段 时期 措施 具体内容

发展 汉朝

魏晋南北朝

隋朝

唐朝

编户齐民

管理:丞相主管全国户籍工作,地方政府有专人主管地方户籍

单位:户是政府征派赋役的单位

维护:政府定期进行人口普查

结局:东汉末年,户籍散乱

黄白分籍

黄籍:西晋政府以黄纸登记户主姓名、年龄、家庭情况,装订成册

白籍:东晋政府以白纸登记从北方南渡的州、郡、县人口,不征发赋役

土断:东晋后期和南朝,政府为增加赋役,不时将侨居户口编入所居郡县户籍,使白籍人口土著化,承担赋役

大索貌阅

将人口体貌与户籍登记相比较,重新核定户籍,严防不实

大索貌阅

管理更严,户籍三年一造

5.隋朝——“大索貌阅”

效果:新增丁男44.3万,新附人口164万,大大增加财政收入。

大索貌阅:是隋朝推行的一项用以整顿户籍和赋役的措施。所谓“大索”就是清点户口,并登记姓名、出生年月和相貌;所谓“貌阅”就是将百姓与户籍上描述的外貌一一核对。“大索貌阅”的实行既增加了国家赋税收入,也打击了豪强地主;同时有利于增加国家的劳动力,减轻了民众的赋税负担。

6、唐朝

唐承隋制,管理更严,户籍三年一造

材料一 每岁一造计账,三年一造户籍。县以籍成于州,州成于省,户部总而领焉。 ——《唐六典》卷三《尚书户部》

材料二 由于唐政权强力推行了籍账制度,从而借此检括出大批隐漏人口,复核出人丁的实际年龄,大大防止了虚报年岁以规避税役的弊端,达到了维护社会秩序、最大限度搜刮租调征发力役的目的。

5.隋朝:大索貌阅(清点户口、比对体貌,重新核定户籍)

积极影响:增加国家赋税收入;打击豪强地主,整顿吏治,加强了中央集权。

思考:隋文帝时期“大索貌阅”的原因是什么?会产生哪些影响?

消极影响:隋政府在授田不足的情况下竭力将百姓编入户籍,加派赋役,会激化阶级矛盾,为隋朝的短祚埋下隐患。

原因:户籍隐瞒严重;百姓税赋不合理;国家无法保证财政收入。

材料:开皇三年,隋文帝下令在全国彻底清查户口,根据户籍簿上登记的年龄与本人的体貌进行核对,从中检查隐漏户口,以解决诈老诈小的行为,即为“大索貌阅”……通过这一措施,新增成定人数44.3万,新附人口164万。 ——宁欣《中国古代史(下册)》

开皇三年,隋文帝下令州县官吏“大索貌阅”,即根据户籍上登记的年龄,来核对个人体貌。隋炀帝大业五年,又一次“貌阅”。通过这两次全国性大规模的简括户口,共检出隐漏的人口228万余。隋朝这种举措( )

A.根源于国家吏治

B.打击了豪强世族的势力

C.着眼于赋税制度的变革

D.促进了商品经济的发展

B

(3)阶段 时期 措施 具体内容

变化 宋朝

元朝

主客分籍

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

宋代“不抑兼并”,允许产权自由流动,“贫富无定势”,世家大族进一步削弱;另一方面,两税法使古代赋税制度由“舍地税人”到“舍人税地”方向发展。基于此,宋代废良贱户籍制,根据居城或居乡,划为“坊郭户”与“乡村户”,这是中国历史上最早的城市居民户口。与此相适应,编户规则也发生了变化,宋政府根据常产的多少和是否直接承担国家赋税将全部居民划分为主户和客户,客户与地主的契约关系,使其对地主的人身依附关系较之前代有所放松……这样,大量的佃农亦可涌入城市。

户籍制度征税派役的功能开始分化

7、宋朝

变化:赋役征收标准由以人丁为主到以财产为主,户籍制度逐渐产生主、客户的区别。

影响:

1.增加政府财政收入;

2.使逃离本乡的农民有了合法身份,且对地主的人身依附关系有所松弛;

3.促进了市民阶层的形成和城市经济的繁荣。

知识拓展1:中唐至两宋时期,户籍制度有何变化?产生了怎样的影响?

①佃户:没有土地或少地,向地主租地的农户;

②主户:拥有土地、缴纳赋税的税户;

③客户:没有土地、租种土地耕种的佃户。

宋:户分主客

人身依附有所放松

主户比例上升,增加税收

一、历代户籍制度演变

(一)发展历程:

P100思考点:东晋和宋朝户籍制度变化背后的原因是什么?

①社会动乱和人口流动:

打破原有的户籍管理制度,封建政府无法准确掌握人口、田亩等信息;

②封建土地私有制的发展:

导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层,无法承担赋役;

③保障赋役征发:

政府不得不适应变化的社会现实,重新制定新型户籍分类标准。

东晋北方战乱,北民南迁

时代背景

宋朝允许土地买卖,土地兼并严重

根本原因

宋代在户籍管理.上明确设立“坊郭户”(城市居民)和“乡村户”户籍,这种户籍划分主要反映

A.城市经济不断发展

B.市民政治地位提高

C.商业地域限制打破

D.官府限制商业发展

A

随堂练习

解析:纵观整个材料不难发 现,城市有专门城市的户籍,从侧面反映的只能是城市人口的增加和城市经济不断发展,但是并不能反映市民政治地位提高。官府限制商业发展和题意明显地矛盾。不是商业地域限制打破,而是户籍地域限制建立。故A正确,排除B、C、D。

(3)阶段 时期 措施 具体内容

变化 宋朝

元朝

主客分籍

主户:拥有土地、缴纳赋税的税户

客户:没有土地的佃户

诸色户计

户籍世袭

按照职业可以分为军户、民户、匠户、站户等,统称“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动

注意:元朝户籍制度,加强了对人民的人身控制,阻碍社会发展进步

(4)阶段 时期 措施 具体内容

削弱 明朝

清朝

职业定籍

户帖黄册

继承元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等;户籍册称为“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋

户帖黄册

管理松弛

永停编审

乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,政府只按一定的组织制度登记人口数量

9.明朝

黄册:保证徭役的征发

鱼鳞图册:保证田赋征发

“官司所据以征敛者黄册与鱼鳞而已。黄册以户为主而田系焉,鱼鳞册以田为主而户系焉。一经一维,互相为用”—清人王庆云

《明史·食货志一》:" 太祖 籍天下户口,置户帖、户籍,具书名、岁、居地。籍上户部,帖给之民。"

(1)明朝继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分为民籍、军籍、匠籍等;

(2)明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。(3)黄册和鱼鳞图册互为补充。

乾隆年间停止户籍编审的原因是什么?该措施又具有怎样的意义?

摊丁入亩后,国家征发赋役不必再以户籍为依据,户籍与税收逐渐分离,户籍的作用大为削弱。

国家对百姓的人身束缚进一步削弱,农民和手工业者从而可以自由出卖劳动力,促进了商品经济发展。

户籍制度不再具有财政上的意义,户籍制度与赋役制度彻底隔断,变成单纯的户籍管理制度

一、历代户籍制度演变

(一)发展历程:

战国 为户籍相伍:以五家为“伍” 编排户口,男女皆登记

秦 分类登记制度:户、宗室、宦、市籍等

汉 编户齐民:丞相及各级地方政府主管,户为单位

晋 分黄籍、白籍;后期增加土断——白籍土著化,增加赋役

隋 大索貌阅:将人口体貌与户籍登记相比较,严防户籍不实

唐 唐承隋制,户籍三年一造

宋 分主户(有地税户)、客户(无地佃户)

元 诸色户计:按职业等划分,世代相袭

明 继承元制,分民、军、匠籍等;造黄册列各户人、田、房

清 基本沿袭明制;摊丁入亩→永停编审

(二)功能及特点:

功能:

①社会治安

②征发赋役

③基层管理

特点①严密性:

户籍等级种类渐趋精细

②等级性:

同封建政治体制相结合

③世袭性:

户籍世袭,以家庭为本位

④限制性:

前期对人口严密控制,

后期对人口控制逐渐松弛

⑤继承创新性:

历史悠久,适时而变

【综合探究】综合所学,户籍制度发展的总体趋势如何?从唯物史观的角度,这种趋势背后主要的经济基础是什么?历代户籍制度的重要历史意义如何?

时期 户籍制度发展趋势 封建国家演进 经济基础

战国至秦汉 形成 巩固

魏晋至隋唐 发展 鼎盛 宋元时期 变异 成熟

明清时期 松解 衰落 从不断强化

小农经济不断发展

商品经济空前繁荣

征发赋役

社会治安

宣传教化

巩固统治

统一多民

族国家的

巩固发展

小农经济

商品经济

放松户籍管控

社会流动

加强户籍管控

分散独立

户籍制度发展变化

到走向松解

【综合探究】中国古代户籍制度的演变趋势

1.历史悠久,由复杂到简单;

2.与土地和赋税制度逐渐分离

3.户籍制度下人身依附关系逐渐减弱;

4.传统户籍制度逐渐被废除。

【综合探究】中国古代户籍制度演变的原因

①专制主义中央集权制度的不断发展;

②商品经济的发展,人身依附关系的不断松弛;

③政府的改革,如土地制度与赋税制度的变化;

④财政危机;

⑤农民的反抗

……

历代基层组织

与社会治理

贰

时期 基层管理组织 民众自我管理与监督机制

秦汉

唐朝

北宋

明朝

清朝 乡里制度:县下设乡和里,乡设三老、啬夫、游徼,里设里正;交通要道上十里设一亭,设亭长(负责传递政令和维护治安)

什伍组织:以五家为伍,十家为什,百家为里,彼此之间互相监督

以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

邻保制度:以四家为邻,五邻为保,彼此之间相互监督

保甲法(王安石变法实行)

里甲制:十户为一甲,一百一十户为一里,设甲长、里长

十家牌法(王阳明推行)

清初的里甲制度,后来改而推行编制严密的保甲制:以十户为牌,设牌长,十牌为甲,设甲长,十甲为保,设保长。(乡里制与保甲制逐渐合一)

中国古代基层治理的演变进程

二、历代基层组织和社会治理

1.秦汉:乡里制度——什伍制

三老:掌教化

啬夫:掌狱讼、赋税

游缴:掌捕盗

里正

亭长:负责传递政令

和维护治安。

乡

里

亭

皇帝

三公

九卿

郡

县

直接管理民众的基层组织

(1里=100户)

秦汉乡里制度逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质

2.唐朝:乡里制度——邻保制度

县

里

保

邻

500户

=

100户

=

20户

=

4户

=

乡

唐代

乡官

乡官制向职役制转变

二、历代基层组织和社会治理

5.清朝:保甲制(清初里甲制)

材料:(乾隆)二十二年更定保甲之法:一、顺天府五城所属村庄暨直省各州县乡村,每户岁给门牌。十户为牌(奇零散处,通融编列),立牌长;十牌为甲,立甲长;三年更代。十甲为保,立保长,一年更代。士民公举诚实识字及有身家之人报官点充。……凡甲内有盗窃、邪教、赌博……聚会等事,及面生可疑、形迹诡秘之徒,责令专司查报。户口迁移登耗,责令随时报明,于门牌内改换填给。

——《清朝文献通考》卷19《户口一》

【思考】根据材料及所学,分析清朝实行保甲法的原因和作用

原因:

①推行保甲制,既可以清查户口,又可维护社会治安,一举多得;

②通过保、甲两级建制实现皇权专制对乡里社会的渗透。

作用:

维护稳定、征发赋役、乡里制保甲制合一

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与社会治理

特点:

根据材料及所学知识,归纳中国古代基层治理的特点及其历史意义

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

意义:①稳定基层社会秩序

② 一定程度上推动基层经济发展。

①自我管理与相互监督;

②地方自治色彩鲜明;

③宗法关系扮演了重要角色;

④官员治理与士绅管理相结合。

乡村治理模式屡经变迁,经历了几个较为明显的历史阶段。战国时期,郡县制在各国推行后,乡、里成为基层组织,秦汉时期乡里制度则逐步成熟,它既发挥基层政权的作用,又带有半自治的性质。隋唐两宋时期,处于由乡里制到保甲制、乡官制到职役制的转折时期,乡的基层官吏的人员数量比此前大为减少,乡官权力也在逐步弱化。这一阶段乡和里的地位逐渐沦落,乡里自治功能逐步弱化,官方的控制与统治逐步增强。第三阶段是从王安石变法至清代,乡里制度转变为职役制,治权所代表的官治体制从乡镇退缩到县一级,县为基层行政组织,县以下实行以代表皇权的保甲制度为载体,保甲对乡里的控制更加严密,乡村自治的色彩来越弱。

——摘编自唐鸣、刘志鹏《中国古代乡村治理的基本模式及其历史变迁》

乡里制向保甲制、乡官制向职役制转变;

国家对乡村治理的干预和控制增强,乡村自治功能逐步减弱。

讨论:中国古代基层组织和社会治理的整体演变趋势及其原因?

国家的统一,封建专制的强化;

维护社会稳定的需要。

趋势:

原因:

材料1:对于中国古代乡村治理,学者们围绕“皇权不下县”展开了争论。提出“皇权不下县”的温铁军指出:“自秦代建立郡县制以来,政权只设置到县一级,国家最低管理到县级”。县以下的农村基层长期维持着“乡村自治”,也就是“乡绅自治”,而乡绅是指地主阶级,他们“是农村实际上自然产生的、起管理作用的社区精英”。政府“不必要直接控制农民”。

反对的学者则认为,王朝国家将各种“地方精英”纳入国家的权力系统中来,是国家权力不断渗透、强化控制的结果,是“皇权下县”的具体表现形式和结果。当时的统治理念是“以民治民”,通过设立里甲、保甲、乡约并利用村庄、宗族等基层组织,县级政府可以把权力延伸到乡村社会; 绅士在乡村社会中发挥的作用,是绅士与官府的“共治”。

——摘编自高寿仙《“官不下县”还是“权不下县” ——对基层治理中“皇权不下县”的一点思考》等

问题:学界关于中国古代乡村治理一直有“皇权是否下县”的争论,请同学们阅读材料来谈一谈你对该问题的看法,并且总结中国古代乡村治理的特点?

官民共治

叁

历代社会救济

与优抚政策

三、历代社会救济与优抚政策

1.产生原因

(1)自然:_________________________________________________________,需要国家和社会提供必要的、及时的救助。

(2)经济:____________的发展提供了物质基础。

(3)政治:______________、笼络人心,__________的需要。

(4)文化:儒家的__________、仁政思想的影响。

以保息养万民,一曰慈幼;二曰养老;三曰振穷;四曰恤贫;五曰宽疾;六曰安富。 ——《周礼·司徒》

目的:

保证人口繁衍和正常生产活动;缓和社会矛盾,稳定秩序,维护统治。

古代社会生产力水平低,自然灾害频发,人民生活缺少保障

农耕经济

缓和阶级矛盾

维护统治

民本观念

组织者 地位 具体举措 政府 救济——应灾 优抚——扶弱

民间组织

——积谷备仓,调节粮价

汉朝:

主体

辅助

慈善组织

宗族

2.举措

——官仓(大灾)

——义仓、社仓(小灾)

隋唐:

皇帝赐_______

秦汉:

唐:

宋:

元:

明清:

思考:速读教材P102,梳理社会救济和优抚政策的具体措施。

养病坊

福田院

众济院

养济院、优抚高年

宋朝兴起,设立义田、义学、义宅、义冢

明清兴起,出现善堂、善会

常平仓制度

官方储备与民间积储并行

鸠杖

中国古代社会救济与优抚政策的特点

(1)_____________________,政府介入程度深。

(2)________________________相结合,政府主体,民间辅助。

(3)__________保障并设专门机构予以实施。

(4)针对不同对象采取_______________。

(5)具有丰富的思想基础和鲜明的伦理特色。

形成较早,源远流长

国家救济与民间社会救济

国家立法

不同救济措施

有清一代268年间族田431处,其中道光以后建立308处,占总数的71%多,咸丰以后建立201处,占总数的近47%,同治光绪年间达到高峰。设立义庄义田最为普遍的地区则为江苏、安徽和浙江。

—— 李文治《中国宗法宗族制和族田义庄》

材料:在历史的长河中,宗族及其领袖——乡绅是发展地方自治,推动基层治理的重要力量。明清以降,宗族组织不仅遍布中国乡村,而且迅速成为基层社会治理的主要承担者。国家政权仅到县一级,县以下则主要依靠乡绅领导的宗族组织的自治。国家在县以下虽然也设立保长、里长之类,但人数极少,且只负责赋税以及兵役、劳役等重大的国家事务。其他诸如和谐稳定、文化教育、扶贫济困等,则完全依赖宗族等社会组织。

——摘编自韩海浪《宗族与古代基层社会治理》

【总结提升】

朝代 户籍制度 基层组织 社会治理 社会救济 优抚政策

秦

汉 隋

唐

宋

元

明

清 分类登记制度

编户齐民

大索貌阅

户籍三年一造

主户与客户

诸色户计

职业定籍黄册

鱼鳞图册

永停编审

乡里制度

百户为里,五里为乡

里甲制

编制严密的保甲制

十家牌法

保甲制

邻保制度

什伍组织

常平仓制度

官方储备与民间积储并行

宗族内部的救助活动兴起

慈善组织兴起

养济院

众济院

福田院

养病坊

鸠杖

乡里制与保甲制逐步合一

政府对百姓的人身束缚逐渐减弱

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

知识归纳

基层是一切工作的落脚点,社会治理的重心必须落实到城乡、社区。

——习近平

【合作探究】根据材料一二,概括中国明清时期救济制度和英国近代济贫制度实施的共同目的,并指出其救济方式的异同。

材料一 社会救济是中国古代历朝实施“仁政”的重要内容,主要依赖于政府财政。明初设养济院收孤苦无靠者,按月发口粮。明律规定:凡鳏寡孤独及笃废之人,贫穷无亲属依靠,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十。”这是正律中首次纳入社会救济保障条款。清代的法律也有关于社会救济的规定,主要有灾荒救济,高龄老人赡养,设栖流所以收养流浪贫民,孝子节妇贫苦者救济,贫苦读书人救济等。

——摘编自邓云特《中国救荒史》等

材料二 英国圈地运动开始后,偷盗者、乞讨者等日益增多,社会不安定因素急剧增加。1601年,英国颁布济贫法。救济办法因类而异,凡年老及丧失劳动者,在家接受济贫;贫穷儿童则在指定的人家寄养,长到一定年龄时送去做学徒:流浪者被关进监狱或送入教养院。1834年,新济贫法规定,有劳动能力的失业者必须进“贫民习艺所”,才能得到救济,而那里的条件比最低工资收入的自由劳动者还要恶劣得多。

——摘编自陈晓律《英国福利制度的由来与发展》

相同点:目的都是救济弱势群体;维护社会稳定;促进政权认同。

都是政府主导;设置救济机构;立法保障;因类而异。

不同点:英国的救济对有劳动能力的贫民带有惩戒性质;中国救济制度体现了中国传统文化。

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理