吉林省长春市名校2023-2024学年高二上学期9月月考语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 吉林省长春市名校2023-2024学年高二上学期9月月考语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 20:22:46 | ||

图片预览

文档简介

长春市名校2023-2024学年高二上学期9月月考

语文试卷

一、现代文阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“乐感文化”是李泽厚提出的,在其看来,中国的“乐感文化”是本民族所特有的一种文化模式。《论语》在中华民族民族性格塑造过程中起着不可替代的作用,无不体现着中国“乐感文化”的诗性智慧。从《论语》来看,“乐感文化”有四重内涵。

第一,“乐生”的生命精神。《乡党》云:“厩焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。”孔子出于本能地问人有没有伤亡,可以看出夫子对人个体生命价值的尊重。“乐生”的生命精神也体现为强调自强不息、韧性奋斗。《子罕》讲:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”这其实是在提醒我们只有在冰雪严寒这般恶劣的环境之中,才能磨砺人的意志,最大程度激发人的生命潜能。《论语》中“慎终,追远”(《学而》)的生命关怀也是这种“乐生”的生命精神的体现。中国人不仅较为重视此生此世的生命和意义,而且也重视死后的哀荣,因此要“慎终追远”。正是由于对此世间的“人伦日用”的无比眷恋与喜爱,才产生这种以“慎终”“追远”为核心的生命关怀。“乐感文化”是一种立足于此世间的文化。

第二,“乐群”的生存智慧。“乐感文化”以“一个世界”的预设为立足点,不构想超出此岸世界的天堂或地狱的存在。没有上帝天国可以依赖,只得靠个人的奋斗、靠人与人彼此之间相互扶持,为此中国人重视儒家所强调的忠、孝、礼、义、仁,强调人际和谐。正如李泽厚所言:“人处于“与他人共在”的“主体间性”之中,要使这“共在”的“主体间性'真有意义、价值和生命,从儒学角度看,便须先由自己做起。”我们要“入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁”(《学而》),我们才会“有朋自远方来,不亦乐乎”(《学而》)。“乐感文化”具有一种“乐群”的生存智慧。

第三,“乐观”的生活态度。“乐感文化”不提倡宗教信仰,认为没有上帝、天主可以依赖,但我们并没有因此而对生活悲观失望,而是坚信“人能弘道,非道弘人”(《卫灵公》),这种坚信落实在日常生活之中,便体现为“乐观”的生活态度,体现为“饭疏人不堪其忧,回也不改其乐”(《雍也》)。梁漱溟先生将这种“乐观”的生活态度概括为“孔子生活之乐”,并对之阐释说:“一个人不过几十年顶多一百年的活头,眼看要老了!要死了!还不赶快乐一乐么?”

第四,“乐感”的人性追寻。“乐感文化”的导向是人的主体性的不断进步与满足,是寻求“人道”的不断完成,是在音乐和艺术的熏陶下达到对人生最高境界“天人合一”的艺术化把握。因之,当孔子问及曾点之志时,曾子答出“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞零,咏而归”(《先进》)的“曾点气象”。此一“乐感”的人性追寻,最终培养出理想型的“君子”,最终将中国“乐感文化”这一“文化心理”结构内在的诗性智慧完满呈现出来。

总之,“乐感文化”包含多重内涵,蕴含着丰富的学术价值。“乐感文化”的研究对弘扬中华优秀传统文化等方面具有重要的理论价值和现实意义,理应引起我们的重视。

---(摘编自张鹏举《从<论语>看“乐感文化”的四重内涵》)

材料二:

“忧患意识”说是徐复观提出的,牟宗三曾予阐释。他们认为,中国的人文精神躁动于殷周之际,其基本动力便是忧患意识。周人从商革夏命和周革殷命的历史嬗变中,发现了吉凶成败与当事者行为有密切关系,及当事者在行为上应负的责任,从而形成了所谓的“忧患意识”,忧患意识是一种道德意识,是人确立其主体性之始,它引起人自身的发现,人自身的把握以及人自身的升进。

忧患意识在儒家思想体系中,最具特色的,在于一种居安思危的理性精神。诗云:“如临深渊,如履薄冰”,要点全在一个“如”字上,未临深渊而如临,未履薄冰而如履,这才叫忧患意识:真的临深而履薄了,斯时需要的便不再是忧患意识,而恰恰是它的对立面-临危不惧、履险如夷、乐以忘忧之类的理智、情感和意志了。忧患并不在忧患者之中,倒是在它的对立面,在安乐者之中;一旦安于所安,乐于所乐,真正的忧患便开始了,临近了。

儒家所津津乐道的是理性的快乐。《论语》以乐开篇,学而时习之悦,有朋远来之乐,人不知而不愠,便都是理性之乐。《孟子》有所谓君子的三乐,其“父母俱在、兄弟无故”即后来称之为天伦之乐者,是宗法制度所规范的乐。而最要紧的是“仰不愧于天,俯不怍于人”之乐,这种与道合一、与天地同体的超越之乐便是他们的极乐。这种乐当然也不应独享,但又不是凡民可得与共,所以要“得天下英才而教育之”,那也是一乐,为同登乐土而服务的乐。进而言之,这种得道之乐,也正就是那念念不忘的修德之忧。

(摘编自庞朴《忧乐圆融--中国的人文精神》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.“乐生”是基于对此世间无比眷恋与喜爱而尊重他人生命价值,强调自强不息、韧性奋斗,重视“慎终追远”的生命精神。

B.“乐群”是基于“一个世界”的预设而强调人人“共在”的“主体间性”,重视彼此相互扶持、轻视个人奋斗的生存智慧。

C.“乐观”是基于没有上帝、天主可依赖的观念和人生有限的事实,坚信“人能弘道”,对生活不悲观失望的人生态度。

D.“乐感”是在音乐和艺术熏陶下实现人的主体性的进步与满足,进而完成“人道”,最终成为理想型“君子”的人性追寻。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.材料一对“乐感文化”的审视整体呈现出多方面、多维度的特点,思路清晰,层次分明。

B.材料二先追溯“忧患意识”的形成,然后着重论述儒家的忧患与快乐都是一种理性精神。

C.材料一谈“乐感文化”,材料二谈“忧患意识”,但两则材料对人生忧乐都有所关涉。

D.两则材料都注重引述文献来阐释、佐证观点,但二者对文献的分析有简略与细致之别。

3.下列选项,不适合作为论据来支撑材料一观点的一项是(3分)

A.昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。(张若虚《春江花月夜》)

B.薤上露,何易晞。露晞明朝更复落,人死一去何时归!(汉乐府《薤露》)

C.试问岭南应不好,却道:此心安处是吾乡。(苏轼《定风波》)

D.老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。(曹操《龟虽寿》)

二、古代诗文阅读(31分)

(一)文言文阅读(本题共6小题,21分)

阅读下面的文言文,完成4~8题。

材料一:

人主之患,不在乎不言用贤,而在乎不诚必用贤。夫言用贤者,口也;却贤者,行也。口行相反而欲贤者之至不肖者之退也不亦难乎夫耀蝉者,务在明其火,振其树而已;火不明,虽振其树,无益也。今人主有能明其德者,则天下归之,若蝉之归明火也。

材料二:

(节选自《荀子·致士》)

桓公问于管仲曰:“吾欲使酒腐于爵,肉腐于俎,得无害于霸乎?”管仲对曰:“此极非其贵者耳;然亦无害于霸也。”桓公曰:“何如而害霸?”管仲对曰:“不知贤,害霸;知而不用,害霸;用而不任,害霸;任而不信,害霸;信而复使小人参之,害霸。”桓公:“善。”

子路问于孔子曰:“治国何如?”孔子曰:“在于尊贤而贱不肖。”子路曰:“中行氏「a1尊贤而贱不肖,其亡何也?”曰:“中行氏尊贤而不能用也,贱不肖而不能去也;贤者知其不已用而怨之,不肖者知其贱已而仇之。贤者怨之,不肖者仇之;怨仇并前,中行氏虽欲无亡,得乎?”

【注】中行氏:春秋时晋国掌权的六大家族之一。

(节选自《说苑·尊贤》)

材料三:

马周,博州茌平人也。贞观五年,至京师,舍于中郎将常何之家。时太宗令百官上书言得失,周为何陈便宜二十余事,令奏之,事皆合旨。太宗怪其能,问何,何对曰:“此非臣所发意,乃臣家客马周也。”太宗即日召之,未至间,遣使者四辈敦趣。及谒见,与语,帝大说,诏直门下省。明年,拜监察御史,奉命称职,累除中书舍人。周有机辩,能敷奏,深识事端,故动无不中。太宗尝曰:“我于马周,暂时不见,则便思之。”十八年,历迁中书令,兼太子左庶子,周既职兼两宫,处事平允,甚获当时之誉。又以本官摄吏部尚书。太宗尝谓侍臣曰:“周见事敏速,性甚慎至。至于论量人物,直道而言,朕比任使之,多称朕意。既写忠诚,亲附于朕,实藉此人共康时政也。”

(节选自《贞观政要·任贤》)

4.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请在答题卡上依次写出句读处的字母。(3分)

口行A相反B而欲贤C者D之至E不肖者F之退G也H不亦F难乎

5.下列对文中加点词语的解说,不正确的一项是(3分)

A.“任而不信”的“而”与《<论语>十二章》中“人而不仁”的“而”用法含义相同。

B.“务在明其火”中的“明”与《大学之道》中的“古之欲明明德于天下者”的第一个“明”含义不同。

C.“舍于中郎将常何之家”的“家”与《兼爱》中的“虽至大夫之相乱家”的“家”含义不同。

D.“帝大说”的“说”和《五石之瓠》中的“客得之,以说吴王”的“说”含义不同。

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

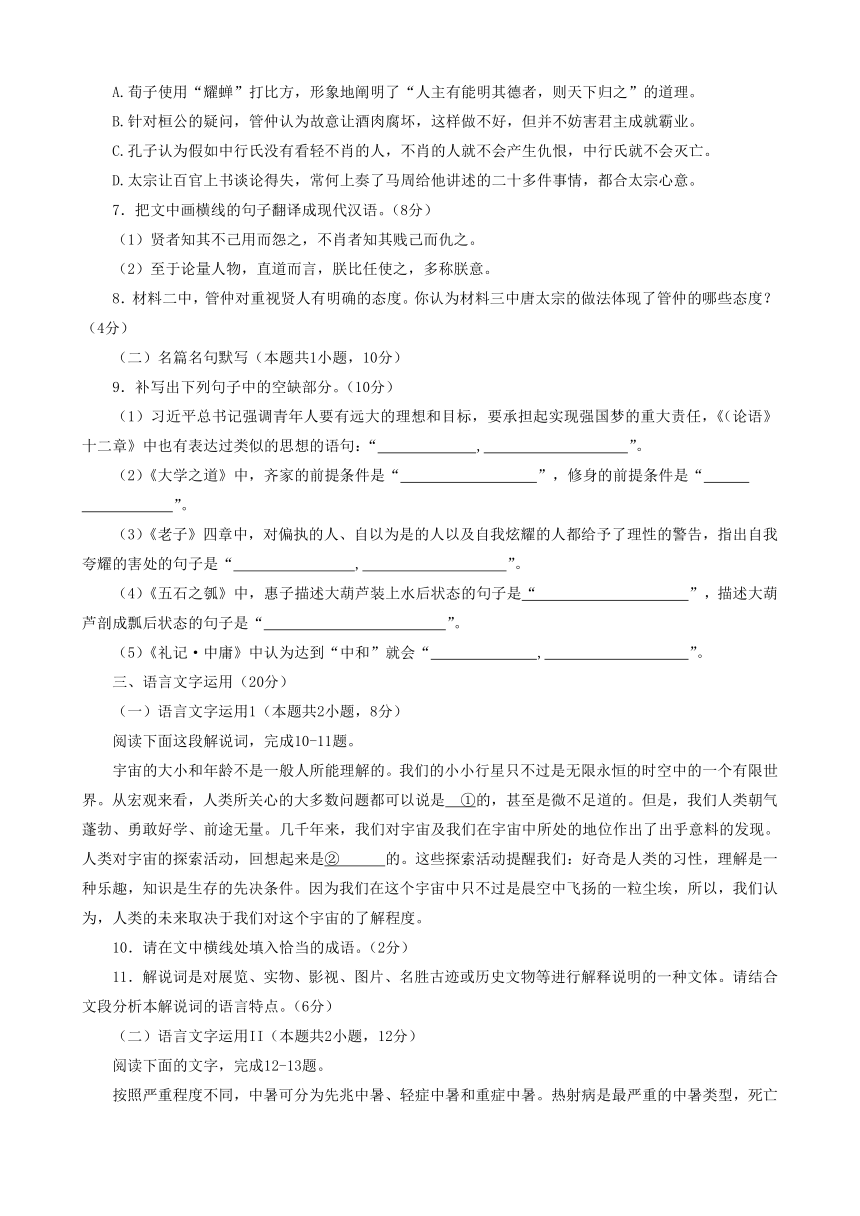

A.荀子使用“耀蝉”打比方,形象地阐明了“人主有能明其德者,则天下归之”的道理。

B.针对桓公的疑问,管仲认为故意让酒肉腐坏,这样做不好,但并不妨害君主成就霸业。

C.孔子认为假如中行氏没有看轻不肖的人,不肖的人就不会产生仇恨,中行氏就不会灭亡。

D.太宗让百官上书谈论得失,常何上奏了马周给他讲述的二十多件事情,都合太宗心意。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)贤者知其不己用而怨之,不肖者知其贱己而仇之。

(2)至于论量人物,直道而言,朕比任使之,多称朕意。

8.材料二中,管仲对重视贤人有明确的态度。你认为材料三中唐太宗的做法体现了管仲的哪些态度?(4分)

(二)名篇名句默写(本题共1小题,10分)

9.补写出下列句子中的空缺部分。(10分)

(1)习近平总书记强调青年人要有远大的理想和目标,要承担起实现强国梦的重大责任,《(论语》十二章》中也有表达过类似的思想的语句:“ , ”。

(2)《大学之道》中,齐家的前提条件是“ ”,修身的前提条件是“ ”。

(3)《老子》四章中,对偏执的人、自以为是的人以及自我炫耀的人都给予了理性的警告,指出自我夸耀的害处的句子是“ , ”。

(4)《五石之瓠》中,惠子描述大葫芦装上水后状态的句子是“ ”,描述大葫芦剖成瓢后状态的句子是“ ”。

(5)《礼记·中庸》中认为达到“中和”就会“ , ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用1(本题共2小题,8分)

阅读下面这段解说词,完成10-11题。

宇宙的大小和年龄不是一般人所能理解的。我们的小小行星只不过是无限永恒的时空中的一个有限世界。从宏观来看,人类所关心的大多数问题都可以说是 ①的,甚至是微不足道的。但是,我们人类朝气蓬勃、勇敢好学、前途无量。几千年来,我们对宇宙及我们在宇宙中所处的地位作出了出乎意料的发现。人类对宇宙的探索活动,回想起来是② 的。这些探索活动提醒我们:好奇是人类的习性,理解是一种乐趣,知识是生存的先决条件。因为我们在这个宇宙中只不过是晨空中飞扬的一粒尘埃,所以,我们认为,人类的未来取决于我们对这个宇宙的了解程度。

10.请在文中横线处填入恰当的成语。(2分)

11.解说词是对展览、实物、影视、图片、名胜古迹或历史文物等进行解释说明的一种文体。请结合文段分析本解说词的语言特点。(6分)

(二)语言文字运用II(本题共2小题,12分)

阅读下面的文字,完成12-13题。

按照严重程度不同,中暑可分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。热射病是最严重的中暑类型,死亡率为21%-63%。 ① :一类是劳力性热射病,它对应的往往就是我们遇到的青壮年热射病患者,由于高强度运动或者高温下工作,体温调节失衡,体内产生的热量来不及散发, ② ;另一类是经典型热射病,对应的常常是老年热射病患者,此类患者 ③ ,但由于老年人中枢体温调节功能减退,散热功能障碍,皮肤往往干热无汗。

热射病患者院外抢救的关键就是降温,快速有效的降温方法就是直接将患者身体浸入冰水中,也可以直接将碎冰盖在患者身体上,这尤为适用于劳力性热射病的年轻患者。由于老年患者难以接受这么强的冷刺激,经典型热射病患者可以采用往身上喷雾或者擦浴,再用风扇吹的方法,通过蒸发和对流帮助患者降温。注意不能使用大量酒精擦浴,否则可能会被皮肤、血管吸收而产生毒性;退热药对中暑患者无效,反而可能损伤肝脏。

12.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

13.请简述材料第二段主要内容,要求使用包含转折关系的句子,表达简洁流畅,不超过50个字。(6分)

四、写作(60分)

14.阅读下面的材料,根据要求写作。

不少产生于两千多年前的经典语句,至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,从新的角度作出辨析或阐释。从下列语句中任选其一,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考,题目自拟。

所谓诚其意者,毋自欺也。(《大学》)

君子见利争让,闻义争为,有不善争改。(《文中子》)

水善利万物而不争。(《老子》)

物物而不物于物。(《庄子》)

慧者心辩而不繁说,多力而不伐功,此以名誉扬天下。(《墨子》)

长春市名校2023-2024学年高二上学期9月月考

语文试卷

参考答案

1.C(A.““乐生'是基于对此世间无比眷恋与喜爱而尊重他人生命价值”错误。尊重人的个体生命价值,不仅是“他人”,也包括自己。)

B.“重视彼此相互扶持、轻视个人奋斗的生存智慧”错误。原文说的是“靠个人的奋斗、靠人与人彼此之间相互扶持”,并不轻视个人奋斗。

D.“'乐感”是在音乐和艺术熏陶下实现人的主体性的进步与满足,进而完成“人道””错误。由原文可知,“音乐和艺术的熏陶”是“达到对人生最高境界“天人合一”的艺术化把握”的条件,与“实现人的主体性的进步与满足”“完成人道”没有必然联系。)

2.B(B.“然后着重论述儒家的忧患与快乐都是一种理性精神”错误,着重论述的是在儒家思想体系中忧乐圆融一体的关系。)

3.A(A.体现的是思妇慨叹春光易逝,游子未归和诗人对思妇游子的无限同情,与材料一无关。

B.体现慎终的生命关怀和乐生的生命精神。C.体现超脱世外的豁达、随遇而安的乐观精神。

D.既体现自强不息的生命精神,也体现主体性的不断进步与满足。)

4.BEH(口行相反B而欲贤者之至E不肖者之退也H不亦难乎)

5.A(A.转折,却/假设,如果。B.形容词作使动词,使·······明亮/形容词作动词,彰明。C.家庭/卿大夫的封地。D.高兴/取悦)

6.C(“假如中行氏没有看轻不肖的人,不肖的人就不会产生仇恨,它就不会灭亡了”错误。由原文可知,中行氏灭亡的原因是中行氏没有尊贤而贱不肖。)

7.(1)贤能的人知道他不能重用自己而埋怨他,不贤之人知道他看不起自己而仇恨他。(“不己用”,宾语前置句,应为“不用己”;“贱”,看不起;“仇”,仇恨。采分点各1分,句意1分)

(2)至于评论人物,能秉公直言,我近来任用他所推荐的人,多数都能合我的心意。(“直道”,正道;比,进来;称,合乎,句意1分)

8.①太宗知道马周有才能,于是授予他监察御史、中书舍人等官职,这体现了“知而用之”。

②对马周推荐的人才,太宗都很满意,这体现出“任而信之”。(每点2分)

(由原文“太宗即召之,未至间,遣使者四辈敦趣。及谒见,与语,帝大悦,诏直门下省。明年,拜监察御史,奉命称职,累除中书舍人”可知,唐太宗知道马周世一位有才能得人,就重用他,授予他官职,这体现了管仲“知而用之”的观点。

由原文“太宗尝谓侍臣曰:’周见事敏速,性甚慎至。至于论量人物,直道而言,朕比任使之,多称朕意。既写忠诚,亲附于朕,实藉此人共康时政也。’”可知,唐太宗重用马周之后,对他非常地信任,任用马周推荐的人,想要依靠马周来共同地把政事办好,这体现了管仲“任而信之”的观点。)

9.(1)士不可以不弘毅,任重而道远

(2)先修其身 先正其心

(3)自伐者无功,自矜者不长

(4)其坚不能自举也 (则)瓠落无所容

(5)天地位焉,万物育焉(每空1分)

10.无关紧要(无足轻重 无关宏旨)、振奋人心(意对的成语即可) (每空1分)

11.①平实性:简单直白,通俗易懂;②生动性:使用比喻、排比等修辞;③逻辑性强:使用关联词,语段逻辑清晰。(每点2分)

12.①热射病可分为两种类型 ②皮肤往往多汗潮湿 ③通常没有剧烈体力活动(每空2分)

13.热射病急救降温是关键,年轻患者可用冰降温,老年患者可擦浴吹风降温但不能使用酒精擦浴以及退热药降温。

14.略

参考译文:

材料一:

君主的忧患,不在于不谈论任用贤人,而在于不能确实一定(坚决地)去任用贤人。谈论任用贤人,是口头上的;退却贤人,是行动上的。口头上和行动上相反,却想要贤能的人前来,不贤的人退去,不也是很难的吗?用火光照蝉捕捉的人,只要务求使他的火光明亮,摇动树身罢了;如果灯火不亮,那么即使摇动树身,也毫无用处。现在君主中如果能够彰明自己德行的,天下就会归顺,像蝉归向明亮的火光一样。 (节选自《荀子·致士》)

材料二:

齐桓公对管仲说:“我想使酒在酒器中变坏,内在砧板上腐烂,这样做对治国无害吧?”管仲说:“这种过分的做法虽然不好,但对治国也无害。”齐桓公问:“怎么做会危害霸业呢?”管仲说:“不能识别人才有损于霸业;知道是人才却不能恰当地任用有损于霸业;任用了又不肯信任有损于霸业;信任却又让小人从中掺和有损于霸业。”齐桓公说:“好的。”

子路问孔子说:“怎样治理国家?”孔子说:“(治理国家的根本)在于尊重贤能的人,轻视那些没有才能的人。”子路说:“晋国的中行氏尊重贤能,轻视那些没有才能的人,他的灭亡是什么缘故?”孔子说:“中行氏尊重贤能但是不能重用他们,轻视不贤之人却不能罢免他们;贤能的人知道他不能重用自己而埋怨他,不贤之人知道他看不起自己而仇恨他。贤能的人埋怨他,不贤之人仇恨他;埋怨和仇恨一起摆在他面前,中行氏即使想不遭受灭亡,能办得到吗?” (节选自《说苑·尊贤》)

材料三:

马周是博州茌平人。贞观五年时,他到京师长安,住在中郎将常何家里。当时唐太宗李世民让文武百官上书讲政事的得失,马周替常何陈述了有利于国家百姓的二十余件事情,让常何上奏朝廷,事事都很符合太宗心意。唐太宗对此事感到很奇怪,就问常何,常何回答说:“这些都不是我想出来的,都是属下的食客马周所提出的。”唐太宗当天就召见马周,马周没到达的期间,曾四次派遣属下去催促。等到马周前来拜见,与他谈话,太宗非常高兴,下诏让他入值门下省。第二年,又拜马周为监察御史,马周接受了命令,并且很胜任这一职务,后来升迁到中书舍人。马周机敏善辩,擅长于陈奏,对事情了解得很清楚,所以讲的话都符合实际。太宗曾说:“我对马周只要一刻不见面,就很想念他。”贞观十八年,马周一直升迁到中书令,兼任太子左庶子,身兼朝廷和东宫的官职,他处理事情公平允当,很受当时人赞誉。后来又兼代吏部尚书职务。太宗曾对侍从的大臣说:“马周看问题敏捷,办事慎重周到。至于评论人物,能秉公直言,我近来任用他所推荐的人,多数都能合我的心意。他既然竭尽忠诚,亲近依附于我,我定要依靠他来共同地把政事办好。” (节选自《贞观政要·任贤》)

语文试卷

一、现代文阅读(本题共3小题,9分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

“乐感文化”是李泽厚提出的,在其看来,中国的“乐感文化”是本民族所特有的一种文化模式。《论语》在中华民族民族性格塑造过程中起着不可替代的作用,无不体现着中国“乐感文化”的诗性智慧。从《论语》来看,“乐感文化”有四重内涵。

第一,“乐生”的生命精神。《乡党》云:“厩焚,子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。”孔子出于本能地问人有没有伤亡,可以看出夫子对人个体生命价值的尊重。“乐生”的生命精神也体现为强调自强不息、韧性奋斗。《子罕》讲:“岁寒,然后知松柏之后凋也。”这其实是在提醒我们只有在冰雪严寒这般恶劣的环境之中,才能磨砺人的意志,最大程度激发人的生命潜能。《论语》中“慎终,追远”(《学而》)的生命关怀也是这种“乐生”的生命精神的体现。中国人不仅较为重视此生此世的生命和意义,而且也重视死后的哀荣,因此要“慎终追远”。正是由于对此世间的“人伦日用”的无比眷恋与喜爱,才产生这种以“慎终”“追远”为核心的生命关怀。“乐感文化”是一种立足于此世间的文化。

第二,“乐群”的生存智慧。“乐感文化”以“一个世界”的预设为立足点,不构想超出此岸世界的天堂或地狱的存在。没有上帝天国可以依赖,只得靠个人的奋斗、靠人与人彼此之间相互扶持,为此中国人重视儒家所强调的忠、孝、礼、义、仁,强调人际和谐。正如李泽厚所言:“人处于“与他人共在”的“主体间性”之中,要使这“共在”的“主体间性'真有意义、价值和生命,从儒学角度看,便须先由自己做起。”我们要“入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁”(《学而》),我们才会“有朋自远方来,不亦乐乎”(《学而》)。“乐感文化”具有一种“乐群”的生存智慧。

第三,“乐观”的生活态度。“乐感文化”不提倡宗教信仰,认为没有上帝、天主可以依赖,但我们并没有因此而对生活悲观失望,而是坚信“人能弘道,非道弘人”(《卫灵公》),这种坚信落实在日常生活之中,便体现为“乐观”的生活态度,体现为“饭疏人不堪其忧,回也不改其乐”(《雍也》)。梁漱溟先生将这种“乐观”的生活态度概括为“孔子生活之乐”,并对之阐释说:“一个人不过几十年顶多一百年的活头,眼看要老了!要死了!还不赶快乐一乐么?”

第四,“乐感”的人性追寻。“乐感文化”的导向是人的主体性的不断进步与满足,是寻求“人道”的不断完成,是在音乐和艺术的熏陶下达到对人生最高境界“天人合一”的艺术化把握。因之,当孔子问及曾点之志时,曾子答出“暮春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞零,咏而归”(《先进》)的“曾点气象”。此一“乐感”的人性追寻,最终培养出理想型的“君子”,最终将中国“乐感文化”这一“文化心理”结构内在的诗性智慧完满呈现出来。

总之,“乐感文化”包含多重内涵,蕴含着丰富的学术价值。“乐感文化”的研究对弘扬中华优秀传统文化等方面具有重要的理论价值和现实意义,理应引起我们的重视。

---(摘编自张鹏举《从<论语>看“乐感文化”的四重内涵》)

材料二:

“忧患意识”说是徐复观提出的,牟宗三曾予阐释。他们认为,中国的人文精神躁动于殷周之际,其基本动力便是忧患意识。周人从商革夏命和周革殷命的历史嬗变中,发现了吉凶成败与当事者行为有密切关系,及当事者在行为上应负的责任,从而形成了所谓的“忧患意识”,忧患意识是一种道德意识,是人确立其主体性之始,它引起人自身的发现,人自身的把握以及人自身的升进。

忧患意识在儒家思想体系中,最具特色的,在于一种居安思危的理性精神。诗云:“如临深渊,如履薄冰”,要点全在一个“如”字上,未临深渊而如临,未履薄冰而如履,这才叫忧患意识:真的临深而履薄了,斯时需要的便不再是忧患意识,而恰恰是它的对立面-临危不惧、履险如夷、乐以忘忧之类的理智、情感和意志了。忧患并不在忧患者之中,倒是在它的对立面,在安乐者之中;一旦安于所安,乐于所乐,真正的忧患便开始了,临近了。

儒家所津津乐道的是理性的快乐。《论语》以乐开篇,学而时习之悦,有朋远来之乐,人不知而不愠,便都是理性之乐。《孟子》有所谓君子的三乐,其“父母俱在、兄弟无故”即后来称之为天伦之乐者,是宗法制度所规范的乐。而最要紧的是“仰不愧于天,俯不怍于人”之乐,这种与道合一、与天地同体的超越之乐便是他们的极乐。这种乐当然也不应独享,但又不是凡民可得与共,所以要“得天下英才而教育之”,那也是一乐,为同登乐土而服务的乐。进而言之,这种得道之乐,也正就是那念念不忘的修德之忧。

(摘编自庞朴《忧乐圆融--中国的人文精神》)

1.下列对材料一相关内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A.“乐生”是基于对此世间无比眷恋与喜爱而尊重他人生命价值,强调自强不息、韧性奋斗,重视“慎终追远”的生命精神。

B.“乐群”是基于“一个世界”的预设而强调人人“共在”的“主体间性”,重视彼此相互扶持、轻视个人奋斗的生存智慧。

C.“乐观”是基于没有上帝、天主可依赖的观念和人生有限的事实,坚信“人能弘道”,对生活不悲观失望的人生态度。

D.“乐感”是在音乐和艺术熏陶下实现人的主体性的进步与满足,进而完成“人道”,最终成为理想型“君子”的人性追寻。

2.根据材料内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.材料一对“乐感文化”的审视整体呈现出多方面、多维度的特点,思路清晰,层次分明。

B.材料二先追溯“忧患意识”的形成,然后着重论述儒家的忧患与快乐都是一种理性精神。

C.材料一谈“乐感文化”,材料二谈“忧患意识”,但两则材料对人生忧乐都有所关涉。

D.两则材料都注重引述文献来阐释、佐证观点,但二者对文献的分析有简略与细致之别。

3.下列选项,不适合作为论据来支撑材料一观点的一项是(3分)

A.昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。(张若虚《春江花月夜》)

B.薤上露,何易晞。露晞明朝更复落,人死一去何时归!(汉乐府《薤露》)

C.试问岭南应不好,却道:此心安处是吾乡。(苏轼《定风波》)

D.老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。(曹操《龟虽寿》)

二、古代诗文阅读(31分)

(一)文言文阅读(本题共6小题,21分)

阅读下面的文言文,完成4~8题。

材料一:

人主之患,不在乎不言用贤,而在乎不诚必用贤。夫言用贤者,口也;却贤者,行也。口行相反而欲贤者之至不肖者之退也不亦难乎夫耀蝉者,务在明其火,振其树而已;火不明,虽振其树,无益也。今人主有能明其德者,则天下归之,若蝉之归明火也。

材料二:

(节选自《荀子·致士》)

桓公问于管仲曰:“吾欲使酒腐于爵,肉腐于俎,得无害于霸乎?”管仲对曰:“此极非其贵者耳;然亦无害于霸也。”桓公曰:“何如而害霸?”管仲对曰:“不知贤,害霸;知而不用,害霸;用而不任,害霸;任而不信,害霸;信而复使小人参之,害霸。”桓公:“善。”

子路问于孔子曰:“治国何如?”孔子曰:“在于尊贤而贱不肖。”子路曰:“中行氏「a1尊贤而贱不肖,其亡何也?”曰:“中行氏尊贤而不能用也,贱不肖而不能去也;贤者知其不已用而怨之,不肖者知其贱已而仇之。贤者怨之,不肖者仇之;怨仇并前,中行氏虽欲无亡,得乎?”

【注】中行氏:春秋时晋国掌权的六大家族之一。

(节选自《说苑·尊贤》)

材料三:

马周,博州茌平人也。贞观五年,至京师,舍于中郎将常何之家。时太宗令百官上书言得失,周为何陈便宜二十余事,令奏之,事皆合旨。太宗怪其能,问何,何对曰:“此非臣所发意,乃臣家客马周也。”太宗即日召之,未至间,遣使者四辈敦趣。及谒见,与语,帝大说,诏直门下省。明年,拜监察御史,奉命称职,累除中书舍人。周有机辩,能敷奏,深识事端,故动无不中。太宗尝曰:“我于马周,暂时不见,则便思之。”十八年,历迁中书令,兼太子左庶子,周既职兼两宫,处事平允,甚获当时之誉。又以本官摄吏部尚书。太宗尝谓侍臣曰:“周见事敏速,性甚慎至。至于论量人物,直道而言,朕比任使之,多称朕意。既写忠诚,亲附于朕,实藉此人共康时政也。”

(节选自《贞观政要·任贤》)

4.文中画波浪线的部分有三处需加句读,请在答题卡上依次写出句读处的字母。(3分)

口行A相反B而欲贤C者D之至E不肖者F之退G也H不亦F难乎

5.下列对文中加点词语的解说,不正确的一项是(3分)

A.“任而不信”的“而”与《<论语>十二章》中“人而不仁”的“而”用法含义相同。

B.“务在明其火”中的“明”与《大学之道》中的“古之欲明明德于天下者”的第一个“明”含义不同。

C.“舍于中郎将常何之家”的“家”与《兼爱》中的“虽至大夫之相乱家”的“家”含义不同。

D.“帝大说”的“说”和《五石之瓠》中的“客得之,以说吴王”的“说”含义不同。

6.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.荀子使用“耀蝉”打比方,形象地阐明了“人主有能明其德者,则天下归之”的道理。

B.针对桓公的疑问,管仲认为故意让酒肉腐坏,这样做不好,但并不妨害君主成就霸业。

C.孔子认为假如中行氏没有看轻不肖的人,不肖的人就不会产生仇恨,中行氏就不会灭亡。

D.太宗让百官上书谈论得失,常何上奏了马周给他讲述的二十多件事情,都合太宗心意。

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)贤者知其不己用而怨之,不肖者知其贱己而仇之。

(2)至于论量人物,直道而言,朕比任使之,多称朕意。

8.材料二中,管仲对重视贤人有明确的态度。你认为材料三中唐太宗的做法体现了管仲的哪些态度?(4分)

(二)名篇名句默写(本题共1小题,10分)

9.补写出下列句子中的空缺部分。(10分)

(1)习近平总书记强调青年人要有远大的理想和目标,要承担起实现强国梦的重大责任,《(论语》十二章》中也有表达过类似的思想的语句:“ , ”。

(2)《大学之道》中,齐家的前提条件是“ ”,修身的前提条件是“ ”。

(3)《老子》四章中,对偏执的人、自以为是的人以及自我炫耀的人都给予了理性的警告,指出自我夸耀的害处的句子是“ , ”。

(4)《五石之瓠》中,惠子描述大葫芦装上水后状态的句子是“ ”,描述大葫芦剖成瓢后状态的句子是“ ”。

(5)《礼记·中庸》中认为达到“中和”就会“ , ”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用1(本题共2小题,8分)

阅读下面这段解说词,完成10-11题。

宇宙的大小和年龄不是一般人所能理解的。我们的小小行星只不过是无限永恒的时空中的一个有限世界。从宏观来看,人类所关心的大多数问题都可以说是 ①的,甚至是微不足道的。但是,我们人类朝气蓬勃、勇敢好学、前途无量。几千年来,我们对宇宙及我们在宇宙中所处的地位作出了出乎意料的发现。人类对宇宙的探索活动,回想起来是② 的。这些探索活动提醒我们:好奇是人类的习性,理解是一种乐趣,知识是生存的先决条件。因为我们在这个宇宙中只不过是晨空中飞扬的一粒尘埃,所以,我们认为,人类的未来取决于我们对这个宇宙的了解程度。

10.请在文中横线处填入恰当的成语。(2分)

11.解说词是对展览、实物、影视、图片、名胜古迹或历史文物等进行解释说明的一种文体。请结合文段分析本解说词的语言特点。(6分)

(二)语言文字运用II(本题共2小题,12分)

阅读下面的文字,完成12-13题。

按照严重程度不同,中暑可分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。热射病是最严重的中暑类型,死亡率为21%-63%。 ① :一类是劳力性热射病,它对应的往往就是我们遇到的青壮年热射病患者,由于高强度运动或者高温下工作,体温调节失衡,体内产生的热量来不及散发, ② ;另一类是经典型热射病,对应的常常是老年热射病患者,此类患者 ③ ,但由于老年人中枢体温调节功能减退,散热功能障碍,皮肤往往干热无汗。

热射病患者院外抢救的关键就是降温,快速有效的降温方法就是直接将患者身体浸入冰水中,也可以直接将碎冰盖在患者身体上,这尤为适用于劳力性热射病的年轻患者。由于老年患者难以接受这么强的冷刺激,经典型热射病患者可以采用往身上喷雾或者擦浴,再用风扇吹的方法,通过蒸发和对流帮助患者降温。注意不能使用大量酒精擦浴,否则可能会被皮肤、血管吸收而产生毒性;退热药对中暑患者无效,反而可能损伤肝脏。

12.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。(6分)

13.请简述材料第二段主要内容,要求使用包含转折关系的句子,表达简洁流畅,不超过50个字。(6分)

四、写作(60分)

14.阅读下面的材料,根据要求写作。

不少产生于两千多年前的经典语句,至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,从新的角度作出辨析或阐释。从下列语句中任选其一,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考,题目自拟。

所谓诚其意者,毋自欺也。(《大学》)

君子见利争让,闻义争为,有不善争改。(《文中子》)

水善利万物而不争。(《老子》)

物物而不物于物。(《庄子》)

慧者心辩而不繁说,多力而不伐功,此以名誉扬天下。(《墨子》)

长春市名校2023-2024学年高二上学期9月月考

语文试卷

参考答案

1.C(A.““乐生'是基于对此世间无比眷恋与喜爱而尊重他人生命价值”错误。尊重人的个体生命价值,不仅是“他人”,也包括自己。)

B.“重视彼此相互扶持、轻视个人奋斗的生存智慧”错误。原文说的是“靠个人的奋斗、靠人与人彼此之间相互扶持”,并不轻视个人奋斗。

D.“'乐感”是在音乐和艺术熏陶下实现人的主体性的进步与满足,进而完成“人道””错误。由原文可知,“音乐和艺术的熏陶”是“达到对人生最高境界“天人合一”的艺术化把握”的条件,与“实现人的主体性的进步与满足”“完成人道”没有必然联系。)

2.B(B.“然后着重论述儒家的忧患与快乐都是一种理性精神”错误,着重论述的是在儒家思想体系中忧乐圆融一体的关系。)

3.A(A.体现的是思妇慨叹春光易逝,游子未归和诗人对思妇游子的无限同情,与材料一无关。

B.体现慎终的生命关怀和乐生的生命精神。C.体现超脱世外的豁达、随遇而安的乐观精神。

D.既体现自强不息的生命精神,也体现主体性的不断进步与满足。)

4.BEH(口行相反B而欲贤者之至E不肖者之退也H不亦难乎)

5.A(A.转折,却/假设,如果。B.形容词作使动词,使·······明亮/形容词作动词,彰明。C.家庭/卿大夫的封地。D.高兴/取悦)

6.C(“假如中行氏没有看轻不肖的人,不肖的人就不会产生仇恨,它就不会灭亡了”错误。由原文可知,中行氏灭亡的原因是中行氏没有尊贤而贱不肖。)

7.(1)贤能的人知道他不能重用自己而埋怨他,不贤之人知道他看不起自己而仇恨他。(“不己用”,宾语前置句,应为“不用己”;“贱”,看不起;“仇”,仇恨。采分点各1分,句意1分)

(2)至于评论人物,能秉公直言,我近来任用他所推荐的人,多数都能合我的心意。(“直道”,正道;比,进来;称,合乎,句意1分)

8.①太宗知道马周有才能,于是授予他监察御史、中书舍人等官职,这体现了“知而用之”。

②对马周推荐的人才,太宗都很满意,这体现出“任而信之”。(每点2分)

(由原文“太宗即召之,未至间,遣使者四辈敦趣。及谒见,与语,帝大悦,诏直门下省。明年,拜监察御史,奉命称职,累除中书舍人”可知,唐太宗知道马周世一位有才能得人,就重用他,授予他官职,这体现了管仲“知而用之”的观点。

由原文“太宗尝谓侍臣曰:’周见事敏速,性甚慎至。至于论量人物,直道而言,朕比任使之,多称朕意。既写忠诚,亲附于朕,实藉此人共康时政也。’”可知,唐太宗重用马周之后,对他非常地信任,任用马周推荐的人,想要依靠马周来共同地把政事办好,这体现了管仲“任而信之”的观点。)

9.(1)士不可以不弘毅,任重而道远

(2)先修其身 先正其心

(3)自伐者无功,自矜者不长

(4)其坚不能自举也 (则)瓠落无所容

(5)天地位焉,万物育焉(每空1分)

10.无关紧要(无足轻重 无关宏旨)、振奋人心(意对的成语即可) (每空1分)

11.①平实性:简单直白,通俗易懂;②生动性:使用比喻、排比等修辞;③逻辑性强:使用关联词,语段逻辑清晰。(每点2分)

12.①热射病可分为两种类型 ②皮肤往往多汗潮湿 ③通常没有剧烈体力活动(每空2分)

13.热射病急救降温是关键,年轻患者可用冰降温,老年患者可擦浴吹风降温但不能使用酒精擦浴以及退热药降温。

14.略

参考译文:

材料一:

君主的忧患,不在于不谈论任用贤人,而在于不能确实一定(坚决地)去任用贤人。谈论任用贤人,是口头上的;退却贤人,是行动上的。口头上和行动上相反,却想要贤能的人前来,不贤的人退去,不也是很难的吗?用火光照蝉捕捉的人,只要务求使他的火光明亮,摇动树身罢了;如果灯火不亮,那么即使摇动树身,也毫无用处。现在君主中如果能够彰明自己德行的,天下就会归顺,像蝉归向明亮的火光一样。 (节选自《荀子·致士》)

材料二:

齐桓公对管仲说:“我想使酒在酒器中变坏,内在砧板上腐烂,这样做对治国无害吧?”管仲说:“这种过分的做法虽然不好,但对治国也无害。”齐桓公问:“怎么做会危害霸业呢?”管仲说:“不能识别人才有损于霸业;知道是人才却不能恰当地任用有损于霸业;任用了又不肯信任有损于霸业;信任却又让小人从中掺和有损于霸业。”齐桓公说:“好的。”

子路问孔子说:“怎样治理国家?”孔子说:“(治理国家的根本)在于尊重贤能的人,轻视那些没有才能的人。”子路说:“晋国的中行氏尊重贤能,轻视那些没有才能的人,他的灭亡是什么缘故?”孔子说:“中行氏尊重贤能但是不能重用他们,轻视不贤之人却不能罢免他们;贤能的人知道他不能重用自己而埋怨他,不贤之人知道他看不起自己而仇恨他。贤能的人埋怨他,不贤之人仇恨他;埋怨和仇恨一起摆在他面前,中行氏即使想不遭受灭亡,能办得到吗?” (节选自《说苑·尊贤》)

材料三:

马周是博州茌平人。贞观五年时,他到京师长安,住在中郎将常何家里。当时唐太宗李世民让文武百官上书讲政事的得失,马周替常何陈述了有利于国家百姓的二十余件事情,让常何上奏朝廷,事事都很符合太宗心意。唐太宗对此事感到很奇怪,就问常何,常何回答说:“这些都不是我想出来的,都是属下的食客马周所提出的。”唐太宗当天就召见马周,马周没到达的期间,曾四次派遣属下去催促。等到马周前来拜见,与他谈话,太宗非常高兴,下诏让他入值门下省。第二年,又拜马周为监察御史,马周接受了命令,并且很胜任这一职务,后来升迁到中书舍人。马周机敏善辩,擅长于陈奏,对事情了解得很清楚,所以讲的话都符合实际。太宗曾说:“我对马周只要一刻不见面,就很想念他。”贞观十八年,马周一直升迁到中书令,兼任太子左庶子,身兼朝廷和东宫的官职,他处理事情公平允当,很受当时人赞誉。后来又兼代吏部尚书职务。太宗曾对侍从的大臣说:“马周看问题敏捷,办事慎重周到。至于评论人物,能秉公直言,我近来任用他所推荐的人,多数都能合我的心意。他既然竭尽忠诚,亲近依附于我,我定要依靠他来共同地把政事办好。” (节选自《贞观政要·任贤》)

同课章节目录