初中语文八年级下册第一单元单元分析(含解析)

文档属性

| 名称 | 初中语文八年级下册第一单元单元分析(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 30.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-23 22:29:41 | ||

图片预览

文档简介

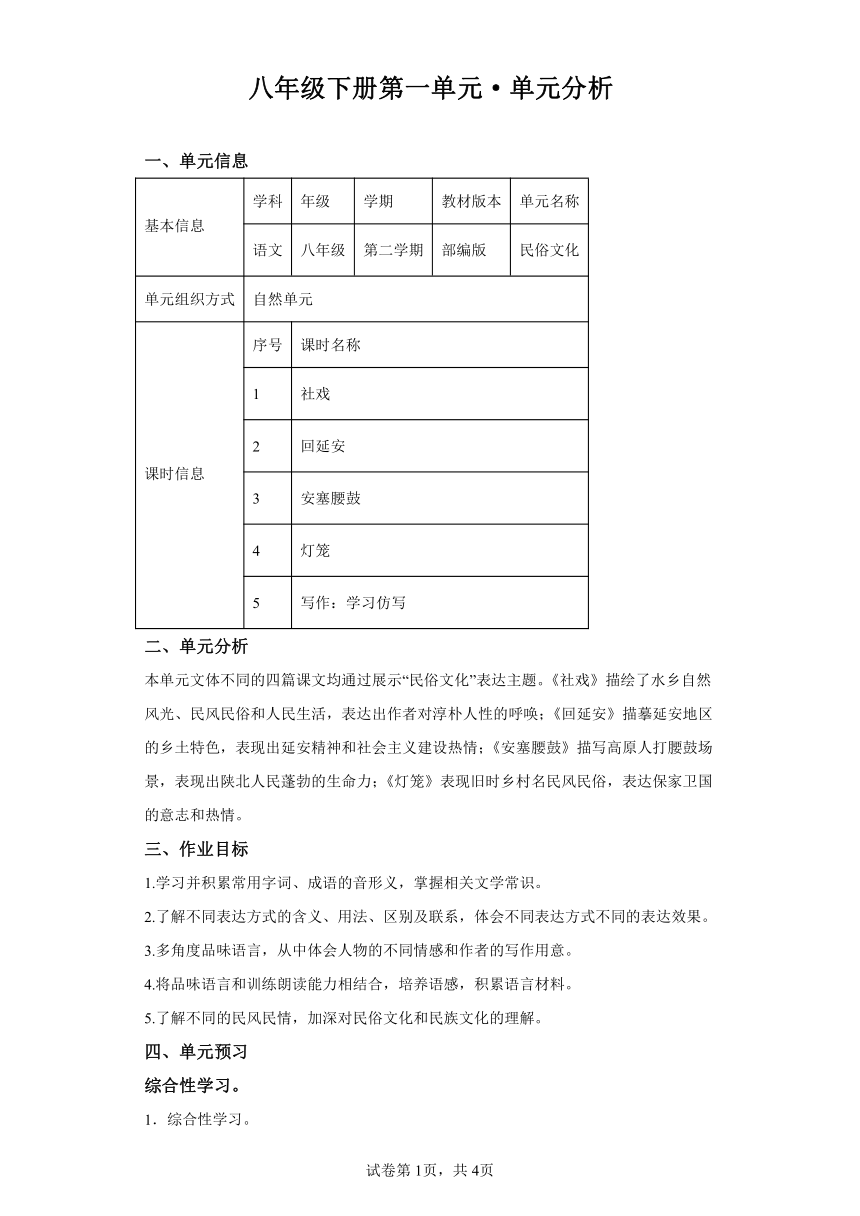

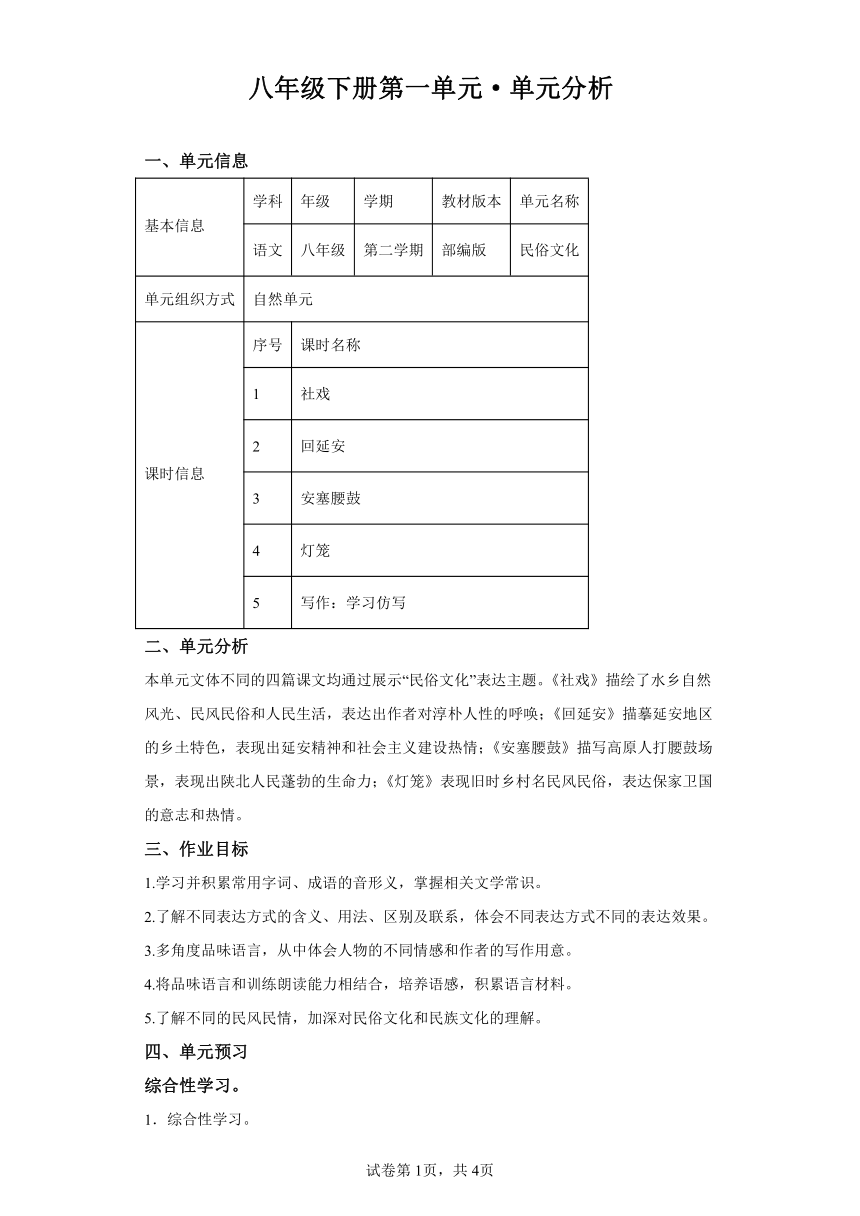

八年级下册第一单元·单元分析

一、单元信息

基本信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

语文 八年级 第二学期 部编版 民俗文化

单元组织方式 自然单元

课时信息 序号 课时名称

1 社戏

2 回延安

3 安塞腰鼓

4 灯笼

5 写作:学习仿写

二、单元分析

本单元文体不同的四篇课文均通过展示“民俗文化”表达主题。《社戏》描绘了水乡自然风光、民风民俗和人民生活,表达出作者对淳朴人性的呼唤;《回延安》描摹延安地区的乡土特色,表现出延安精神和社会主义建设热情;《安塞腰鼓》描写高原人打腰鼓场景,表现出陕北人民蓬勃的生命力;《灯笼》表现旧时乡村名民风民俗,表达保家卫国的意志和热情。

三、作业目标

1.学习并积累常用字词、成语的音形义,掌握相关文学常识。

2.了解不同表达方式的含义、用法、区别及联系,体会不同表达方式不同的表达效果。

3.多角度品味语言,从中体会人物的不同情感和作者的写作用意。

4.将品味语言和训练朗读能力相结合,培养语感,积累语言材料。

5.了解不同的民风民情,加深对民俗文化和民族文化的理解。

四、单元预习

综合性学习。

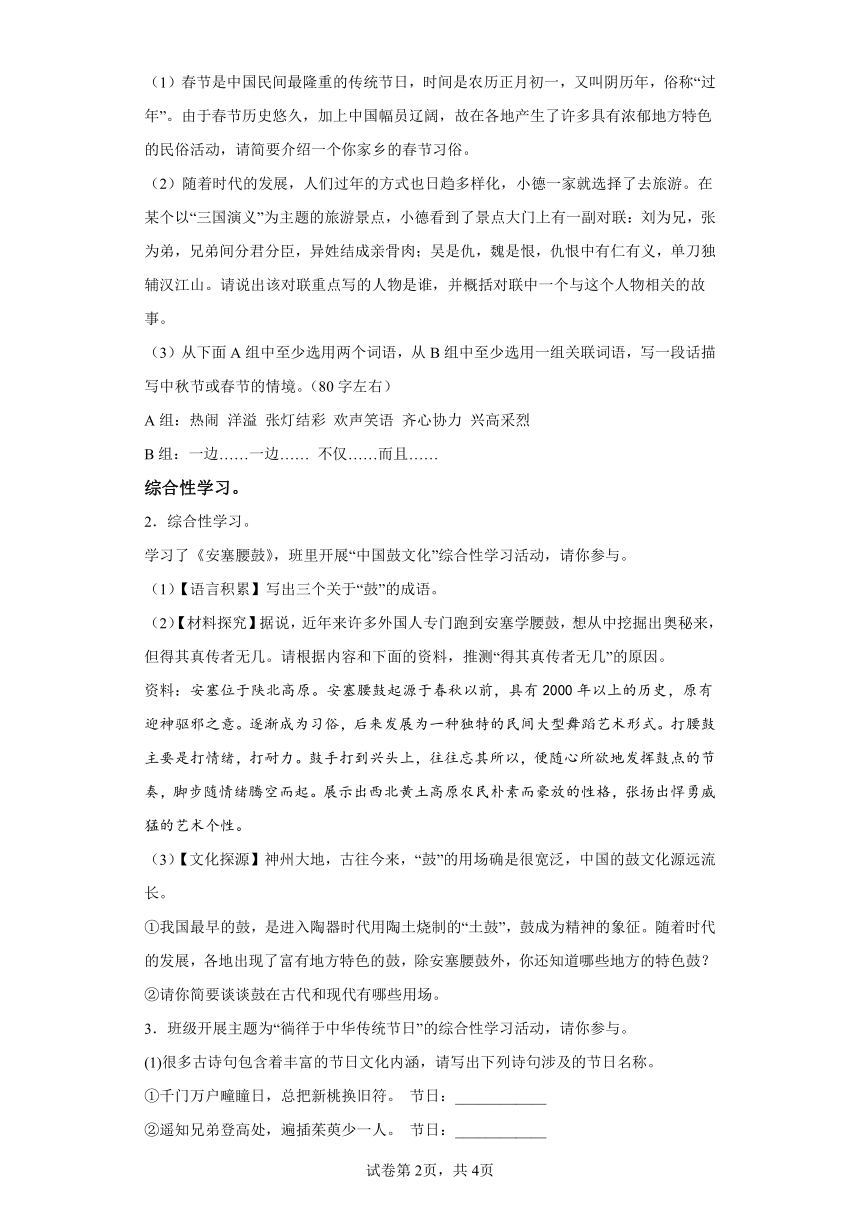

1.综合性学习。

(1)春节是中国民间最隆重的传统节日,时间是农历正月初一,又叫阴历年,俗称“过年”。由于春节历史悠久,加上中国幅员辽阔,故在各地产生了许多具有浓郁地方特色的民俗活动,请简要介绍一个你家乡的春节习俗。

(2)随着时代的发展,人们过年的方式也日趋多样化,小德一家就选择了去旅游。在某个以“三国演义”为主题的旅游景点,小德看到了景点大门上有一副对联:刘为兄,张为弟,兄弟间分君分臣,异姓结成亲骨肉;吴是仇,魏是恨,仇恨中有仁有义,单刀独辅汉江山。请说出该对联重点写的人物是谁,并概括对联中一个与这个人物相关的故事。

(3)从下面A组中至少选用两个词语,从B组中至少选用一组关联词语,写一段话描写中秋节或春节的情境。(80字左右)

A组:热闹 洋溢 张灯结彩 欢声笑语 齐心协力 兴高采烈

B组:一边……一边…… 不仅……而且……

综合性学习。

2.综合性学习。

学习了《安塞腰鼓》,班里开展“中国鼓文化”综合性学习活动,请你参与。

(1)【语言积累】写出三个关于“鼓”的成语。

(2)【材料探究】据说,近年来许多外国人专门跑到安塞学腰鼓,想从中挖掘出奥秘来,但得其真传者无几。请根据内容和下面的资料,推测“得其真传者无几”的原因。

资料:安塞位于陕北高原。安塞腰鼓起源于春秋以前,具有2000年以上的历史,原有迎神驱邪之意。逐渐成为习俗,后来发展为一种独特的民间大型舞蹈艺术形式。打腰鼓主要是打情绪,打耐力。鼓手打到兴头上,往往忘其所以,便随心所欲地发挥鼓点的节奏,脚步随情绪腾空而起。展示出西北黄土高原农民朴素而豪放的性格,张扬出悍勇威猛的艺术个性。

(3)【文化探源】神州大地,古往今来,“鼓”的用场确是很宽泛,中国的鼓文化源远流长。

①我国最早的鼓,是进入陶器时代用陶土烧制的“土鼓”,鼓成为精神的象征。随着时代的发展,各地出现了富有地方特色的鼓,除安塞腰鼓外,你还知道哪些地方的特色鼓?

②请你简要谈谈鼓在古代和现代有哪些用场。

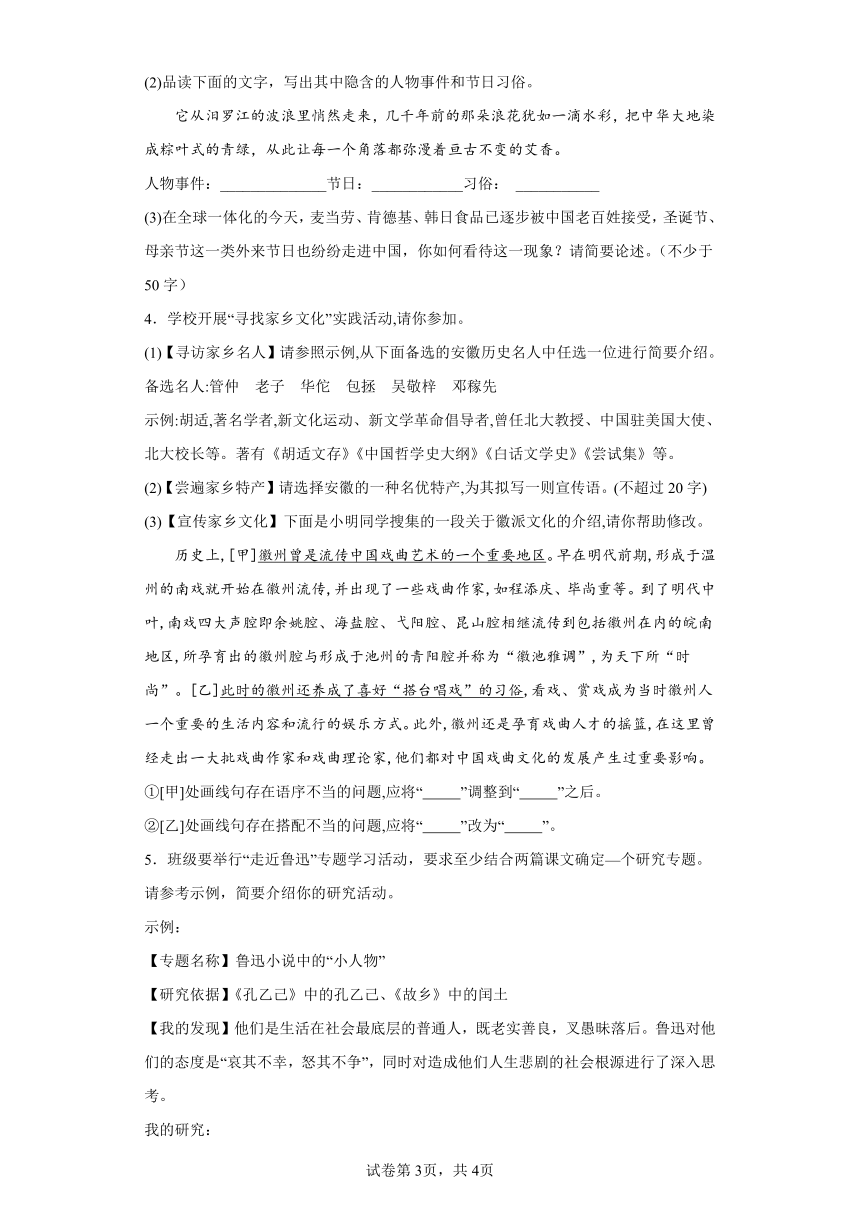

3.班级开展主题为“徜徉于中华传统节日”的综合性学习活动,请你参与。

(1)很多古诗句包含着丰富的节日文化内涵,请写出下列诗句涉及的节日名称。

①千门万户疃瞳日,总把新桃换旧符。 节日:____________

②遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 节日:____________

(2)品读下面的文字,写出其中隐含的人物事件和节日习俗。

它从汨罗江的波浪里悄然走来,几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶式的青绿,从此让每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。

人物事件:______________节日:____________习俗: ___________

(3)在全球一体化的今天,麦当劳、肯德基、韩日食品已逐步被中国老百姓接受,圣诞节、母亲节这一类外来节日也纷纷走进中国,你如何看待这一现象?请简要论述。(不少于50字)

4.学校开展“寻找家乡文化”实践活动,请你参加。

(1)【寻访家乡名人】请参照示例,从下面备选的安徽历史名人中任选一位进行简要介绍。

备选名人:管仲 老子 华佗 包拯 吴敬梓 邓稼先

示例:胡适,著名学者,新文化运动、新文学革命倡导者,曾任北大教授、中国驻美国大使、北大校长等。著有《胡适文存》《中国哲学史大纲》《白话文学史》《尝试集》等。

(2)【尝遍家乡特产】请选择安徽的一种名优特产,为其拟写一则宣传语。(不超过20字)

(3)【宣传家乡文化】下面是小明同学搜集的一段关于徽派文化的介绍,请你帮助修改。

历史上,[甲]徽州曾是流传中国戏曲艺术的一个重要地区。早在明代前期,形成于温州的南戏就开始在徽州流传,并出现了一些戏曲作家,如程添庆、毕尚重等。到了明代中叶,南戏四大声腔即余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔相继流传到包括徽州在内的皖南地区,所孕育出的徽州腔与形成于池州的青阳腔并称为“徽池雅调”,为天下所“时尚”。[乙]此时的徽州还养成了喜好“搭台唱戏”的习俗,看戏、赏戏成为当时徽州人一个重要的生活内容和流行的娱乐方式。此外,徽州还是孕育戏曲人才的摇篮,在这里曾经走出一大批戏曲作家和戏曲理论家,他们都对中国戏曲文化的发展产生过重要影响。

①[甲]处画线句存在语序不当的问题,应将“ ”调整到“ ”之后。

②[乙]处画线句存在搭配不当的问题,应将“ ”改为“ ”。

5.班级要举行“走近鲁迅”专题学习活动,要求至少结合两篇课文确定—个研究专题。请参考示例,简要介绍你的研究活动。

示例:

【专题名称】鲁迅小说中的“小人物”

【研究依据】《孔乙己》中的孔乙己、《故乡》中的闰土

【我的发现】他们是生活在社会最底层的普通人,既老实善良,叉愚昧落后。鲁迅对他们的态度是“哀其不幸,怒其不争”,同时对造成他们人生悲剧的社会根源进行了深入思考。

我的研究:

【专题名称】

【研究依据】

【我的发现】

试卷第4页,共4页

试卷第1页,共4页

参考答案:

1.(1)不唯一

(2)关羽;桃园结义、单刀赴会。

(3)示例:春节是中国的传统佳节。这一天,家家户户张灯结彩,大街小巷都洋溢着节日的气氛。除夕之夜,我们一家人一边观看《春节联欢晚会》,一边品尝各种美味食品,在欢声笑语中迎接新一年的到来。

【详解】(1)本题要求简要介绍一个自己家乡的春节习俗。春节习俗很多,如贴春联、守岁、拜年等,各个地方春节的习俗不尽相同,要介绍自己家乡的,语言要简洁、有条理。

(2)从上联“刘为兄,张为弟,兄弟间分君分臣,异姓结成亲骨肉”可知这个人是关羽,关羽的故事有:桃园三结义、单刀赴会、千里走单骑等,概括其中一个即可。

(3)本题要求写一段话描写中秋节或春节的情境,而且要求运用所给的词语和关联词语,这些词语都是为了表现这两个节日的喜庆和团圆气氛的,关联词语是节日里人们做的事,要和这两个节日习俗及这种气氛有关系。另外字数符合要求。如:春节是中国的传统佳节。这一天,家家户户张灯结彩,大街小巷都洋溢着节日的气氛。除夕之夜,我们一家人一边观看《春节联欢晚会》,一边品尝各种美味食品,在欢声笑语中迎接新一年的到来。

2.(1)一鼓作气 重整旗鼓 偃旗息鼓 欢欣鼓舞 紧锣密鼓

(2)①没有黄土高原的滋养,欠缺黄土高原人特有的性格与个性;②未能达到忘我的境界;③安塞腰鼓展现的是中华民族生生不息的活力,象征民族激扬的精神,仅靠学习难以挖掘出其中的奥秘。

(3)安徽凤阳花鼓、江苏无锡渔篮花鼓、湖南地花鼓、青海的热巴鼓、云南的水鼓、广西的笙鼓、辽宁满族的腰铃鼓、浙江的红妆鼓等。

古代:军旅作战,鼓舞士气;图腾崇拜,以鼓为舞;庙堂祭祀,鼓人掌教。现代:欢庆佳节、开业庆典、水乡龙舟竞渡、货郎招揽生意等都要击鼓。

【详解】(1)成语的积累和运用。(2)读材料,并从中分析提炼要点。(3)了解中国民俗文化,平时要注意积累。

3.(1)春节 重阳节;

(2) 屈原自沉汨罗江 端午节 吃粽子、插艾叶;

(3) 我们要热爱自己的传统文化,过好传统节日。因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

【详解】(1)本题考查的是考生的文化常识积累。考生不仅要熟悉一些有关节日的诗词,更要熟知每个传统节日的民风民俗以及节日的由来。比如:中秋节望月思乡盼团圆,重阳节登高望远怀亲人,清明节扫墓踏青寄哀思,等等。同学们只要在平时多积累、多了解,解答这类题目并不难。分析诗句所描写的内容时,要先理解原句的含义,在结合诗人的思想感情和写作背景,同时,要联系诗中的景、物、意象来理解。根据“新桃换旧符”可知①句涉及的节日名称为:春节;根据②句中的“登高”“插茱萸”习俗,可知该句涉及的节日名称为:重阳节。

(2)本题考查的是对节日习俗的了解程度。作为一个中国学生,生活在具有五千年灿烂文化的国度,耳闻目睹之间,便受到了文化的熏陶。民风民俗,既是生活的积累,也是文化的传承。像端午节吃粽子、插艾叶、佩戴五彩线这样的事情,就应该是同学们应该掌握的。屈原自沉汨罗江的故事几乎家喻户晓,为了纪念屈原,所以才有了端午节。端午节的习俗大致上就是吃粽子,插艾叶,但各地又有不尽相同的活动,比如南方矩形赛龙舟,等等。本题不难,材料中的关键信息汨罗江、粽叶、艾香都告诉我们,故事讲的就是屈原自沉汨罗江。

(3) 本题考查观点的表达能力。表达观点类的题一般比较灵活,即根据材料或题目要求针对某一现象、问题说出自己的看法,表达自己的观点。首先应表达观点:我们要热爱自己的传统文化,然后说明理由:因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。最后提出倡议:重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

4.(1) 示例:老子,春秋时思想家,道家学派创始人,主张“无为而治”,著有《道德经》。(2)示例:太平猴魁 水不在深,有龙则灵;茶不在多,猴魁则行。(3)①应将“流传”调整到“重要”之后。②应将“养成”改为“形成”。

【详解】(1)本题考查对历史名人的识记。根据示例,从备选的安徽历史名人中任选一位,介绍人物的地位、主要事迹、作品等即可。如:邓稼先,中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。

(2)本题考查学生拟写宣传语的能力。拟写宣传语时,选择安徽的一种名优特产,语言简洁有力,可用对偶的修辞。如:黄山毛峰:山不在高有仙则名,茶不在多毛峰就行。徽墨宣纸:墨色无粉黛,存世唯清白。

(3)本题考查修改病句。①[甲]处画线句存在语序不当的问题,应将“流传”调整到“重要”之后。②[乙]处画线句存在搭配不当的问题,应将“养成”改为“形成”。

5. 示例:鲁迅散文的特点 《藤野先生》《阿长与<山海经>》 鲁迅的散文具有形散神聚的特点。他的散文写作题材广泛,如《藤野先生》中既写了与藤野先生的交往,又写了自己留学的感慨,还写了“清国留学生”的不学无术,但都被怀念线和爱国线紧紧聚在一起;《阿长与<山海经>》零零碎碎写了阿长的诸多讨厌,又写了她买《山海经》,一条怀念与敬仰线将诸多素材一线串珠,体现了鲁迅先生散文形散神聚、有的放矢的特点。

【详解】题干要求参考示例,简要介绍你的研究活动。首先要注意题干的其它要求,开展的是“走近鲁迅”专题学习活动,要求至少结合两篇课文确定—个研究专题。然后根据所给的答案模式作答。【专题名称】可以从文章所表现的形象、内容及某一艺术形象角度作答。【研究依据】指出文章名称及探究根据,结合相关的文章内容分析,依据要真实有效。【我的发现】依据前两个研究专题,总结归纳,拓展内容,写出你的感悟和思考。

答案第2页,共3页

答案第3页,共3页

一、单元信息

基本信息 学科 年级 学期 教材版本 单元名称

语文 八年级 第二学期 部编版 民俗文化

单元组织方式 自然单元

课时信息 序号 课时名称

1 社戏

2 回延安

3 安塞腰鼓

4 灯笼

5 写作:学习仿写

二、单元分析

本单元文体不同的四篇课文均通过展示“民俗文化”表达主题。《社戏》描绘了水乡自然风光、民风民俗和人民生活,表达出作者对淳朴人性的呼唤;《回延安》描摹延安地区的乡土特色,表现出延安精神和社会主义建设热情;《安塞腰鼓》描写高原人打腰鼓场景,表现出陕北人民蓬勃的生命力;《灯笼》表现旧时乡村名民风民俗,表达保家卫国的意志和热情。

三、作业目标

1.学习并积累常用字词、成语的音形义,掌握相关文学常识。

2.了解不同表达方式的含义、用法、区别及联系,体会不同表达方式不同的表达效果。

3.多角度品味语言,从中体会人物的不同情感和作者的写作用意。

4.将品味语言和训练朗读能力相结合,培养语感,积累语言材料。

5.了解不同的民风民情,加深对民俗文化和民族文化的理解。

四、单元预习

综合性学习。

1.综合性学习。

(1)春节是中国民间最隆重的传统节日,时间是农历正月初一,又叫阴历年,俗称“过年”。由于春节历史悠久,加上中国幅员辽阔,故在各地产生了许多具有浓郁地方特色的民俗活动,请简要介绍一个你家乡的春节习俗。

(2)随着时代的发展,人们过年的方式也日趋多样化,小德一家就选择了去旅游。在某个以“三国演义”为主题的旅游景点,小德看到了景点大门上有一副对联:刘为兄,张为弟,兄弟间分君分臣,异姓结成亲骨肉;吴是仇,魏是恨,仇恨中有仁有义,单刀独辅汉江山。请说出该对联重点写的人物是谁,并概括对联中一个与这个人物相关的故事。

(3)从下面A组中至少选用两个词语,从B组中至少选用一组关联词语,写一段话描写中秋节或春节的情境。(80字左右)

A组:热闹 洋溢 张灯结彩 欢声笑语 齐心协力 兴高采烈

B组:一边……一边…… 不仅……而且……

综合性学习。

2.综合性学习。

学习了《安塞腰鼓》,班里开展“中国鼓文化”综合性学习活动,请你参与。

(1)【语言积累】写出三个关于“鼓”的成语。

(2)【材料探究】据说,近年来许多外国人专门跑到安塞学腰鼓,想从中挖掘出奥秘来,但得其真传者无几。请根据内容和下面的资料,推测“得其真传者无几”的原因。

资料:安塞位于陕北高原。安塞腰鼓起源于春秋以前,具有2000年以上的历史,原有迎神驱邪之意。逐渐成为习俗,后来发展为一种独特的民间大型舞蹈艺术形式。打腰鼓主要是打情绪,打耐力。鼓手打到兴头上,往往忘其所以,便随心所欲地发挥鼓点的节奏,脚步随情绪腾空而起。展示出西北黄土高原农民朴素而豪放的性格,张扬出悍勇威猛的艺术个性。

(3)【文化探源】神州大地,古往今来,“鼓”的用场确是很宽泛,中国的鼓文化源远流长。

①我国最早的鼓,是进入陶器时代用陶土烧制的“土鼓”,鼓成为精神的象征。随着时代的发展,各地出现了富有地方特色的鼓,除安塞腰鼓外,你还知道哪些地方的特色鼓?

②请你简要谈谈鼓在古代和现代有哪些用场。

3.班级开展主题为“徜徉于中华传统节日”的综合性学习活动,请你参与。

(1)很多古诗句包含着丰富的节日文化内涵,请写出下列诗句涉及的节日名称。

①千门万户疃瞳日,总把新桃换旧符。 节日:____________

②遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。 节日:____________

(2)品读下面的文字,写出其中隐含的人物事件和节日习俗。

它从汨罗江的波浪里悄然走来,几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶式的青绿,从此让每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。

人物事件:______________节日:____________习俗: ___________

(3)在全球一体化的今天,麦当劳、肯德基、韩日食品已逐步被中国老百姓接受,圣诞节、母亲节这一类外来节日也纷纷走进中国,你如何看待这一现象?请简要论述。(不少于50字)

4.学校开展“寻找家乡文化”实践活动,请你参加。

(1)【寻访家乡名人】请参照示例,从下面备选的安徽历史名人中任选一位进行简要介绍。

备选名人:管仲 老子 华佗 包拯 吴敬梓 邓稼先

示例:胡适,著名学者,新文化运动、新文学革命倡导者,曾任北大教授、中国驻美国大使、北大校长等。著有《胡适文存》《中国哲学史大纲》《白话文学史》《尝试集》等。

(2)【尝遍家乡特产】请选择安徽的一种名优特产,为其拟写一则宣传语。(不超过20字)

(3)【宣传家乡文化】下面是小明同学搜集的一段关于徽派文化的介绍,请你帮助修改。

历史上,[甲]徽州曾是流传中国戏曲艺术的一个重要地区。早在明代前期,形成于温州的南戏就开始在徽州流传,并出现了一些戏曲作家,如程添庆、毕尚重等。到了明代中叶,南戏四大声腔即余姚腔、海盐腔、弋阳腔、昆山腔相继流传到包括徽州在内的皖南地区,所孕育出的徽州腔与形成于池州的青阳腔并称为“徽池雅调”,为天下所“时尚”。[乙]此时的徽州还养成了喜好“搭台唱戏”的习俗,看戏、赏戏成为当时徽州人一个重要的生活内容和流行的娱乐方式。此外,徽州还是孕育戏曲人才的摇篮,在这里曾经走出一大批戏曲作家和戏曲理论家,他们都对中国戏曲文化的发展产生过重要影响。

①[甲]处画线句存在语序不当的问题,应将“ ”调整到“ ”之后。

②[乙]处画线句存在搭配不当的问题,应将“ ”改为“ ”。

5.班级要举行“走近鲁迅”专题学习活动,要求至少结合两篇课文确定—个研究专题。请参考示例,简要介绍你的研究活动。

示例:

【专题名称】鲁迅小说中的“小人物”

【研究依据】《孔乙己》中的孔乙己、《故乡》中的闰土

【我的发现】他们是生活在社会最底层的普通人,既老实善良,叉愚昧落后。鲁迅对他们的态度是“哀其不幸,怒其不争”,同时对造成他们人生悲剧的社会根源进行了深入思考。

我的研究:

【专题名称】

【研究依据】

【我的发现】

试卷第4页,共4页

试卷第1页,共4页

参考答案:

1.(1)不唯一

(2)关羽;桃园结义、单刀赴会。

(3)示例:春节是中国的传统佳节。这一天,家家户户张灯结彩,大街小巷都洋溢着节日的气氛。除夕之夜,我们一家人一边观看《春节联欢晚会》,一边品尝各种美味食品,在欢声笑语中迎接新一年的到来。

【详解】(1)本题要求简要介绍一个自己家乡的春节习俗。春节习俗很多,如贴春联、守岁、拜年等,各个地方春节的习俗不尽相同,要介绍自己家乡的,语言要简洁、有条理。

(2)从上联“刘为兄,张为弟,兄弟间分君分臣,异姓结成亲骨肉”可知这个人是关羽,关羽的故事有:桃园三结义、单刀赴会、千里走单骑等,概括其中一个即可。

(3)本题要求写一段话描写中秋节或春节的情境,而且要求运用所给的词语和关联词语,这些词语都是为了表现这两个节日的喜庆和团圆气氛的,关联词语是节日里人们做的事,要和这两个节日习俗及这种气氛有关系。另外字数符合要求。如:春节是中国的传统佳节。这一天,家家户户张灯结彩,大街小巷都洋溢着节日的气氛。除夕之夜,我们一家人一边观看《春节联欢晚会》,一边品尝各种美味食品,在欢声笑语中迎接新一年的到来。

2.(1)一鼓作气 重整旗鼓 偃旗息鼓 欢欣鼓舞 紧锣密鼓

(2)①没有黄土高原的滋养,欠缺黄土高原人特有的性格与个性;②未能达到忘我的境界;③安塞腰鼓展现的是中华民族生生不息的活力,象征民族激扬的精神,仅靠学习难以挖掘出其中的奥秘。

(3)安徽凤阳花鼓、江苏无锡渔篮花鼓、湖南地花鼓、青海的热巴鼓、云南的水鼓、广西的笙鼓、辽宁满族的腰铃鼓、浙江的红妆鼓等。

古代:军旅作战,鼓舞士气;图腾崇拜,以鼓为舞;庙堂祭祀,鼓人掌教。现代:欢庆佳节、开业庆典、水乡龙舟竞渡、货郎招揽生意等都要击鼓。

【详解】(1)成语的积累和运用。(2)读材料,并从中分析提炼要点。(3)了解中国民俗文化,平时要注意积累。

3.(1)春节 重阳节;

(2) 屈原自沉汨罗江 端午节 吃粽子、插艾叶;

(3) 我们要热爱自己的传统文化,过好传统节日。因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

【详解】(1)本题考查的是考生的文化常识积累。考生不仅要熟悉一些有关节日的诗词,更要熟知每个传统节日的民风民俗以及节日的由来。比如:中秋节望月思乡盼团圆,重阳节登高望远怀亲人,清明节扫墓踏青寄哀思,等等。同学们只要在平时多积累、多了解,解答这类题目并不难。分析诗句所描写的内容时,要先理解原句的含义,在结合诗人的思想感情和写作背景,同时,要联系诗中的景、物、意象来理解。根据“新桃换旧符”可知①句涉及的节日名称为:春节;根据②句中的“登高”“插茱萸”习俗,可知该句涉及的节日名称为:重阳节。

(2)本题考查的是对节日习俗的了解程度。作为一个中国学生,生活在具有五千年灿烂文化的国度,耳闻目睹之间,便受到了文化的熏陶。民风民俗,既是生活的积累,也是文化的传承。像端午节吃粽子、插艾叶、佩戴五彩线这样的事情,就应该是同学们应该掌握的。屈原自沉汨罗江的故事几乎家喻户晓,为了纪念屈原,所以才有了端午节。端午节的习俗大致上就是吃粽子,插艾叶,但各地又有不尽相同的活动,比如南方矩形赛龙舟,等等。本题不难,材料中的关键信息汨罗江、粽叶、艾香都告诉我们,故事讲的就是屈原自沉汨罗江。

(3) 本题考查观点的表达能力。表达观点类的题一般比较灵活,即根据材料或题目要求针对某一现象、问题说出自己的看法,表达自己的观点。首先应表达观点:我们要热爱自己的传统文化,然后说明理由:因为中国传统节日魅力无限,留存着我们独特的文化记忆。最后提出倡议:重视传统节日,学习传统节日背后的文化,营造浓厚的节日氛围,参与到丰富多彩的节日活动中,接受文化的熏陶、精神的洗礼。

4.(1) 示例:老子,春秋时思想家,道家学派创始人,主张“无为而治”,著有《道德经》。(2)示例:太平猴魁 水不在深,有龙则灵;茶不在多,猴魁则行。(3)①应将“流传”调整到“重要”之后。②应将“养成”改为“形成”。

【详解】(1)本题考查对历史名人的识记。根据示例,从备选的安徽历史名人中任选一位,介绍人物的地位、主要事迹、作品等即可。如:邓稼先,中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。

(2)本题考查学生拟写宣传语的能力。拟写宣传语时,选择安徽的一种名优特产,语言简洁有力,可用对偶的修辞。如:黄山毛峰:山不在高有仙则名,茶不在多毛峰就行。徽墨宣纸:墨色无粉黛,存世唯清白。

(3)本题考查修改病句。①[甲]处画线句存在语序不当的问题,应将“流传”调整到“重要”之后。②[乙]处画线句存在搭配不当的问题,应将“养成”改为“形成”。

5. 示例:鲁迅散文的特点 《藤野先生》《阿长与<山海经>》 鲁迅的散文具有形散神聚的特点。他的散文写作题材广泛,如《藤野先生》中既写了与藤野先生的交往,又写了自己留学的感慨,还写了“清国留学生”的不学无术,但都被怀念线和爱国线紧紧聚在一起;《阿长与<山海经>》零零碎碎写了阿长的诸多讨厌,又写了她买《山海经》,一条怀念与敬仰线将诸多素材一线串珠,体现了鲁迅先生散文形散神聚、有的放矢的特点。

【详解】题干要求参考示例,简要介绍你的研究活动。首先要注意题干的其它要求,开展的是“走近鲁迅”专题学习活动,要求至少结合两篇课文确定—个研究专题。然后根据所给的答案模式作答。【专题名称】可以从文章所表现的形象、内容及某一艺术形象角度作答。【研究依据】指出文章名称及探究根据,结合相关的文章内容分析,依据要真实有效。【我的发现】依据前两个研究专题,总结归纳,拓展内容,写出你的感悟和思考。

答案第2页,共3页

答案第3页,共3页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读