第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共30张PPT) 高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第2课 诸侯纷争与变法运动 课件(共30张PPT) 高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 42.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-24 08:15:04 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第2课 诸侯纷争与变法运动

【课程标准】

通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

列国纷争与华夏认同

01

02

经济发展与变法运动

孔子与老子

03

04

社会变革与百家争鸣

目 录

列国纷争与华夏认同

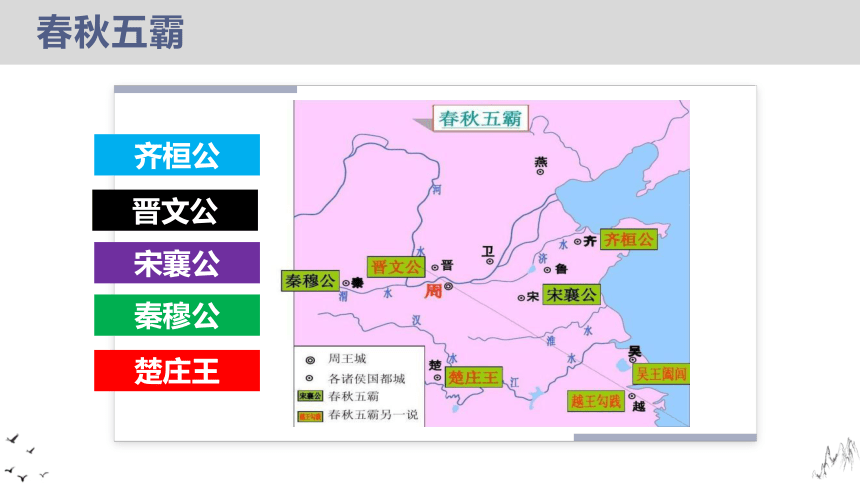

春秋五霸

齐桓公

晋文公

宋襄公

秦穆公

楚庄王

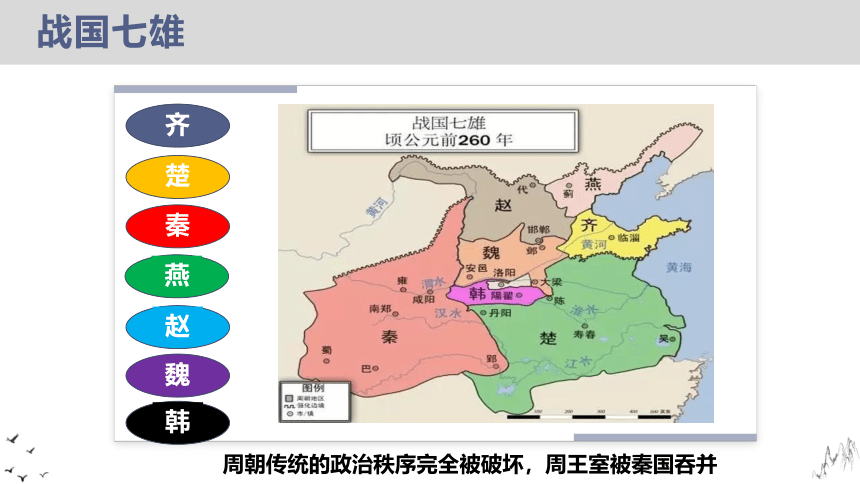

战国七雄

齐

楚

秦

燕

赵

魏

韩

周朝传统的政治秩序完全被破坏,周王室被秦国吞并

中原

北狄

南蛮

东夷

西戎

华夏族

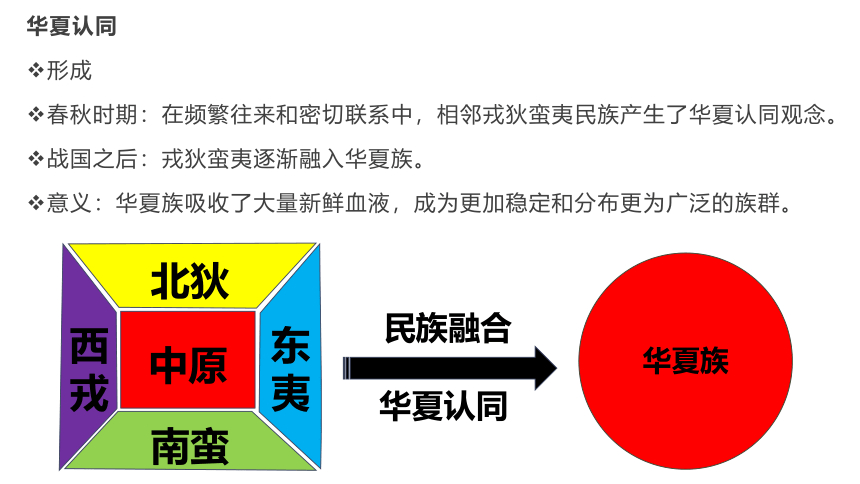

华夏认同

民族融合

华夏认同

形成

春秋时期:在频繁往来和密切联系中,相邻戎狄蛮夷民族产生了华夏认同观念。

战国之后:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

意义:华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更为广泛的族群。

经济发展与变法运动

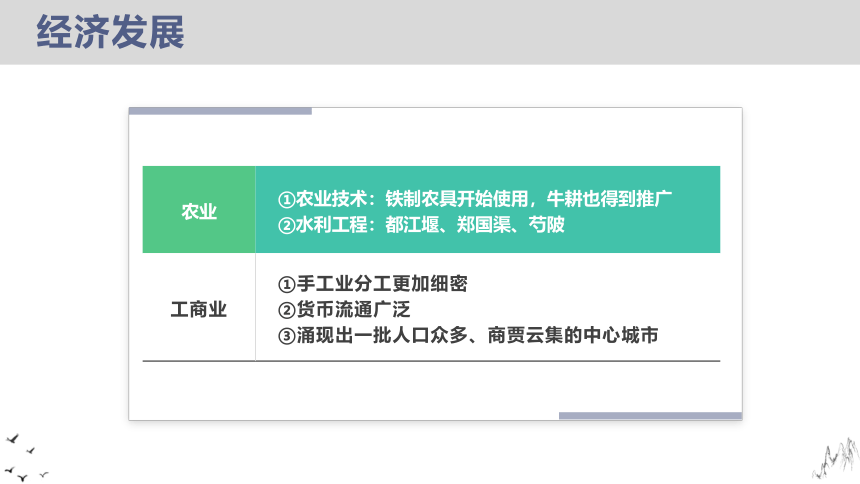

经济发展

农业 ①农业技术:铁制农具开始使用,牛耕也得到推广

②水利工程:都江堰、郑国渠、芍陂

工商业 ①手工业分工更加细密

②货币流通广泛

③涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市

◎考古出土的春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

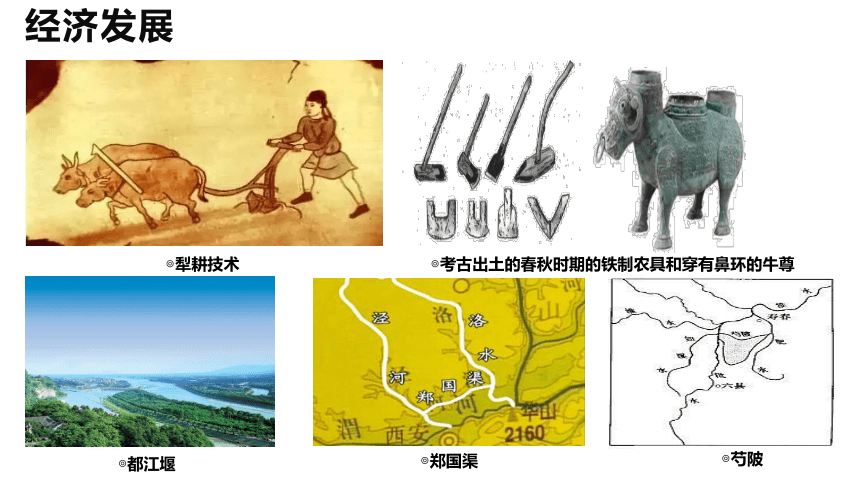

经济发展

◎都江堰

◎犁耕技术

◎都江堰

◎郑国渠

◎芍陂

◎流行与春秋战国时期的各国货币

春秋时期晋国耸肩尖足空首布币

战国时期赵国十二朱三孔布币

战国时期魏国布币

战国时期楚国蚁鼻钱

战国时期齐国大刀币

战国时期秦国半两钱

战国时期楚国卢金

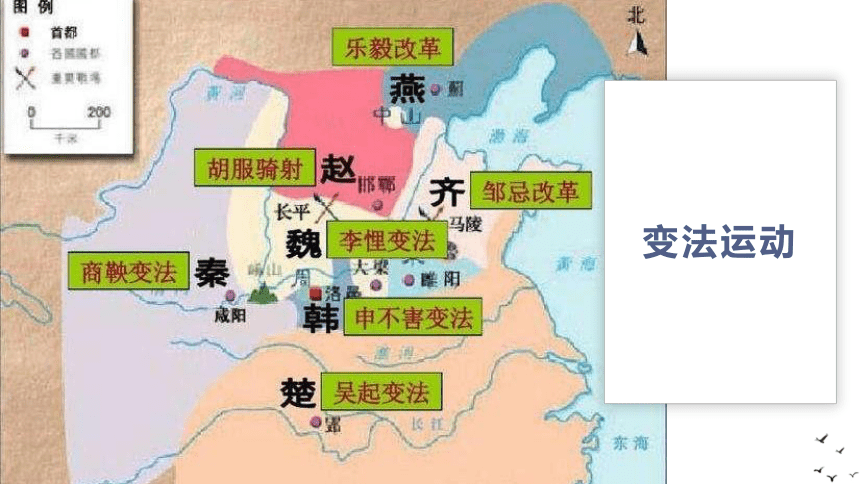

变法运动

商鞅变法

时间 开始于公元前356年

内容 ①重农抑商,奖励耕织

②奖励军功,剥夺和限制贵族特权

③强制大家庭拆散为个体小家庭

④“废井田,开阡陌”,授田于百姓⑤在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

⑥行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

影响 ①是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础

富国强兵

商鞅变法评价

积极影响:

商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

消极影响:

商鞅变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。

商鞅变法也在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫,特别是连坐法的推行,给广大人民带来了巨大的痛苦。

商鞅变法并未与旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。

老子和孔子

孔子

地位:是儒家学派的创始人。

背景:礼崩乐坏、社会动荡。

核心:伦理和政治重建问题。

核心观念 “仁”与“礼”

政治方面 ①顺应民心,爱惜民力,“为政以德”,通过道德感化治理国家

②恢复礼乐制度,承认制度随着时代变化应当有所改良

教育方面 以“有教无类”的思想办学,打破了贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展

典籍整理 对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文献进行整理,孔子的思想言论记载于《论语》中

老子

世界观 将天地万物本原归结为抽象的“道”

辩证法 揭示出事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚

政治观 对现实不满,反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治,甚至退回到小国寡民的时代

百家争鸣

百家争鸣背景

经济层面:井田制的瓦解,铁农具和牛耕的使用推动了生产力的发展。

政治层面:战争不断,缺乏强有力的统治权威,促成了思想自由的社会环境。

思想层面:私学的兴盛也造就了一批有知识、身份自由的思想家。

社会层面:士人阶级与新型地主阶级活跃

孟 子(儒家)

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

——《孟子·告子上》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

——《孟子·滕文公下》

“仁政”(核心)

民本思想

性善论

义利观(舍生取义)

荀 子(儒家)

唯物思想

天人观

性恶论

礼法并施

从天而颂之,孰与制天命而用之。

——《荀子·天论》

人之性恶,其善者伪也。

——《荀子·性恶》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。

——《荀子·富国》

邹衍(阴阳家)

五行说、五德终始说

庄 子(道家)

哲学观点——“齐物”

天 人 观——“天与人不相胜”

人生态度——“逍遥”

韩 非(法家)

01

法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权的国家;

02

今必胜古,主张变法革新

墨 子(墨家)

兼爱、非攻、节用

节葬、尚力、尚贤

孙 武(兵家)

知己知彼,百战不殆

创造了一套完整的军事理论体系

2

百家争鸣

派别 代表 主张或特点

儒家 孟子 认为人性善,提倡“仁政”

荀子 认为人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,提出“尚贤”的政治主张

法家 韩非 主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

百家争鸣的历史意义

百家争鸣形成了中国的传统文化体系,是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

百家争鸣

课堂小结

第2课 诸侯纷争与变法运动

【课程标准】

通过春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国变法运动的必然性,了解老子、孔子学说;

通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

列国纷争与华夏认同

01

02

经济发展与变法运动

孔子与老子

03

04

社会变革与百家争鸣

目 录

列国纷争与华夏认同

春秋五霸

齐桓公

晋文公

宋襄公

秦穆公

楚庄王

战国七雄

齐

楚

秦

燕

赵

魏

韩

周朝传统的政治秩序完全被破坏,周王室被秦国吞并

中原

北狄

南蛮

东夷

西戎

华夏族

华夏认同

民族融合

华夏认同

形成

春秋时期:在频繁往来和密切联系中,相邻戎狄蛮夷民族产生了华夏认同观念。

战国之后:戎狄蛮夷逐渐融入华夏族。

意义:华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更为广泛的族群。

经济发展与变法运动

经济发展

农业 ①农业技术:铁制农具开始使用,牛耕也得到推广

②水利工程:都江堰、郑国渠、芍陂

工商业 ①手工业分工更加细密

②货币流通广泛

③涌现出一批人口众多、商贾云集的中心城市

◎考古出土的春秋时期的铁制农具和穿有鼻环的牛尊

经济发展

◎都江堰

◎犁耕技术

◎都江堰

◎郑国渠

◎芍陂

◎流行与春秋战国时期的各国货币

春秋时期晋国耸肩尖足空首布币

战国时期赵国十二朱三孔布币

战国时期魏国布币

战国时期楚国蚁鼻钱

战国时期齐国大刀币

战国时期秦国半两钱

战国时期楚国卢金

变法运动

商鞅变法

时间 开始于公元前356年

内容 ①重农抑商,奖励耕织

②奖励军功,剥夺和限制贵族特权

③强制大家庭拆散为个体小家庭

④“废井田,开阡陌”,授田于百姓⑤在民间实行什伍连坐,互相纠察告发

⑥行政管理上普遍推行县制,县的主要官员由君主任免

影响 ①是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法

②变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础

富国强兵

商鞅变法评价

积极影响:

商鞅变法顺应历史潮流,集列国变法之长,是战国时期持续时间最长、涉及面最广、改革最为彻底的一次变法。

变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

消极影响:

商鞅变法轻视教化,鼓吹轻罪重罚。

商鞅变法也在一定程度上加重了广大人民所受的剥削与压迫,特别是连坐法的推行,给广大人民带来了巨大的痛苦。

商鞅变法并未与旧的制度、文化、习俗彻底划清界限。

老子和孔子

孔子

地位:是儒家学派的创始人。

背景:礼崩乐坏、社会动荡。

核心:伦理和政治重建问题。

核心观念 “仁”与“礼”

政治方面 ①顺应民心,爱惜民力,“为政以德”,通过道德感化治理国家

②恢复礼乐制度,承认制度随着时代变化应当有所改良

教育方面 以“有教无类”的思想办学,打破了贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展

典籍整理 对《诗》《书》《礼》《易》《春秋》等文献进行整理,孔子的思想言论记载于《论语》中

老子

世界观 将天地万物本原归结为抽象的“道”

辩证法 揭示出事物存在着互相依存、相互转化、对立统一的矛盾;认为物极必反,柔能克刚

政治观 对现实不满,反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治,甚至退回到小国寡民的时代

百家争鸣

百家争鸣背景

经济层面:井田制的瓦解,铁农具和牛耕的使用推动了生产力的发展。

政治层面:战争不断,缺乏强有力的统治权威,促成了思想自由的社会环境。

思想层面:私学的兴盛也造就了一批有知识、身份自由的思想家。

社会层面:士人阶级与新型地主阶级活跃

孟 子(儒家)

民为贵,社稷次之,君为轻。

——《孟子·尽心下》

水性无分于东西,无分于上下乎?人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。

——《孟子·告子上》

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

——《孟子·滕文公下》

“仁政”(核心)

民本思想

性善论

义利观(舍生取义)

荀 子(儒家)

唯物思想

天人观

性恶论

礼法并施

从天而颂之,孰与制天命而用之。

——《荀子·天论》

人之性恶,其善者伪也。

——《荀子·性恶》

由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。

——《荀子·富国》

邹衍(阴阳家)

五行说、五德终始说

庄 子(道家)

哲学观点——“齐物”

天 人 观——“天与人不相胜”

人生态度——“逍遥”

韩 非(法家)

01

法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权的国家;

02

今必胜古,主张变法革新

墨 子(墨家)

兼爱、非攻、节用

节葬、尚力、尚贤

孙 武(兵家)

知己知彼,百战不殆

创造了一套完整的军事理论体系

2

百家争鸣

派别 代表 主张或特点

儒家 孟子 认为人性善,提倡“仁政”

荀子 认为人性恶,主张隆礼重法

道家 庄子 崇尚逍遥自由

阴阳家 邹衍 认为五行间相互促进又相互制约,提出“相生相胜”理论

墨家 墨子 提倡节俭,主张“兼爱”“非攻”,提出“尚贤”的政治主张

法家 韩非 主张以法为工具管理国家,控制臣民,体现了中央集权的政治思想

百家争鸣的历史意义

百家争鸣形成了中国的传统文化体系,是中国历史上第一次思想解放运动,奠定了中国思想文化发展的基础。

儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则;

道家学说构成了2000多年传统思想的哲学基础;

法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

百家争鸣

课堂小结

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进