统编版 必修中外历史纲要(上)第四单元 第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版 必修中外历史纲要(上)第四单元 第13课 从明朝建立到清军入关 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 17.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-24 08:59:18 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

丐

壹

重要名词

内阁、票拟批红、司礼监、郑和下西洋、乌思藏、奴儿干都司、土木之变、

隆庆开关

贰

课程标准

(1)了解明代统一全国和经略边疆的相关举措,认识统一多民族国家版图奠定的重要意义;

(2)了解明代封建专制的发展。

本课

重点

姓名:朱元璋

(别名:朱重八)

籍贯:濠州钟离

(今安徽凤阳)

家庭出身:贫农

前半生:放牛,出家,乞讨,起义

“传奇皇帝”

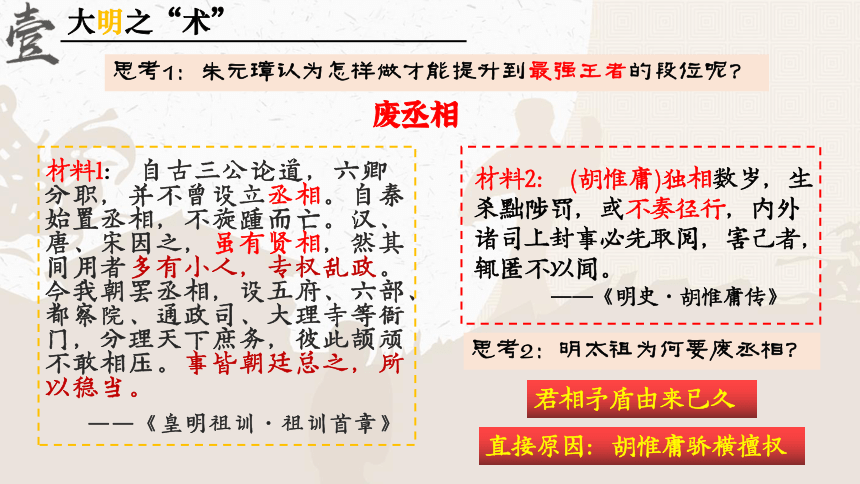

材料1: 自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

大明之“术”

思考1:朱元璋认为怎样做才能提升到最强王者的段位呢?

废丞相

材料2: (胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

——《明史·胡惟庸传》

思考2:明太祖为何要废丞相?

直接原因:胡惟庸骄横擅权

君相矛盾由来已久

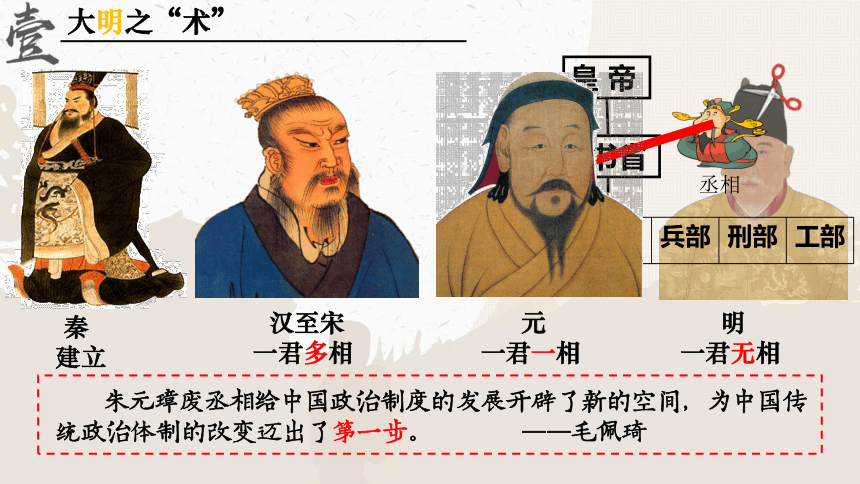

秦

建立

汉至宋

一君多相

明

一君无相

中书省

皇 帝

吏部 户部 礼部 兵部 刑部 工部

丞相

朱元璋废丞相给中国政治制度的发展开辟了新的空间,为中国传统政治体制的改变迈出了第一步。 ——毛佩琦

大明之“术”

元

一君一相

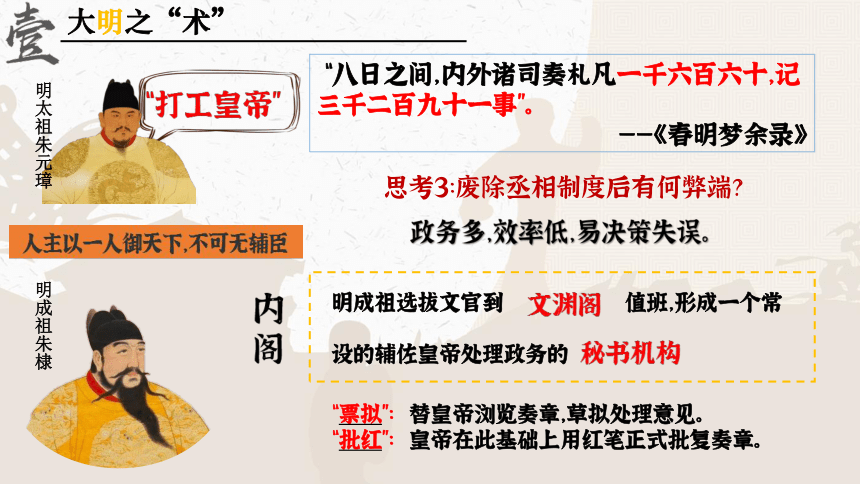

“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事”。

——《春明梦余录》

思考3:废除丞相制度后有何弊端?

政务多,效率低,易决策失误。

明成祖朱棣

“票拟”: 替皇帝浏览奏章,草拟处理意见。

“批红”: 皇帝在此基础上用红笔正式批复奏章。

明成祖选拔文官到 值班,形成一个常

设的辅佐皇帝处理政务的

大明之“术”

明太祖朱元璋

思考4:内阁与皇帝是怎样的关系?

内阁在制度上不具有丞相合法地位,并非中央一级的行政或决策机构

内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上变成在政府里的真正领袖。

——钱穆

明中后期,由于皇帝怠政,批红权逐渐交由司礼监太监代理。除此之外,司礼监太监还控制东厂、锦衣卫等特务机构,监察臣民言行,权力日渐加重。

锦衣卫印

大明之“术”

随堂演练

日月重光之河山再造

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

D

明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

大明之“术”

角色扮演: 请将 “第7次人口普查” 的奏章递交给皇帝审批

随堂演练

日月重光之河山再造

A.中枢决策过程发生异变

B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失

D.宦官掌握决策权力

A

明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

大明之“术”

大明之“术”

西洋:指现在文莱以西的东南亚、 印度洋及沿岸一带。

大明之“惑”

自主学习:郑和下西洋的概况

【时间】

【目的】

【经过】

【影响】

耀兵异域,示中国富强

15世纪前期

七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

郑和下西洋加强了中国与南洋各地的联系,很多国家都在和他的接触之后派使者来中国贸易。郑和下西洋也开拓了中国人的视野,在他的影响下,中国人到南洋去的也日益增多。郑和的历史功绩是不能磨灭的。

——翦伯赞《中国史纲要》

加强了中国与南洋的联系;

宣扬了明朝的声威;

扩大了明朝在海外的政治影响,促进贸易发展;

带来了财政负担。

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 亚非30多个国家 到达美洲 到达印度

时间 1405~1433年 1492~1504年 1497~1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1000~1500人 160人

船数 大号宝船63艘 (共计百余艘) 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 长151.8米 宽61.6米 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

范围更广

时间较早

次数较多

人数较多

船只较多

规模较大

思考1:与新航路开辟相比,郑和下西洋体现了哪些特点?

大明之“惑”

西方一哥伦布之后,无数继起之哥伦布;

中国一郑和之后,再无郑和。

——梁启超

大明之“惑”

小组探究:为什么中国在“郑和之后再无郑和”?

(试从目的,国家经济政策,沿海形势等方面阐述)

农耕经济的封闭保守

远航没有与贸易有效结合

财政负担加重

大明之“大”

女真族

藏族

蒙古族

根据明朝疆域图,看一看明朝疆域面临的威胁

倭寇

日本海盗+中国海商(主)

思考1:分析明朝倭寇猖獗的原因

海禁政策断绝了沿海渔民和从事外贸商人的生计,导致他们与倭寇相勾结,加剧了倭患。

大明之“大”

倭 寇

由于合法的海外贸易遭到禁止,不得不从事海上走私贸易,这样一些中国商人是后期倭寇的主体。

——(日本)山根幸夫《明帝国与日本》

“骚扰中国沿海一带的日本海盗”

大明之“大”

倭寇的心声: “寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇”。

——《虔台倭纂》

抗倭名将

戚继光

建立一支训练有素的“戚家军”

隆庆元年(1567年),明朝取消海禁政策,倭患烟消云散。

思考2:如何解决倭患?

政府的行为:

大明之“大”

思考3:从明朝平定倭寇的过程中,你有怎样的启示?

武力抗倭

开通海禁

倭患愈加严重

倭患烟消云散

要“疏”, 不要“堵”

互联互通 开放包容

根据教材第三目,梳理明朝边疆治理的具体措施,并填写下列表格

地区 少数民族 措施

西北 蒙古族

西南 藏族

东北 女真族

修筑长城,订立和议,册封,互市贸易

封授,设立行都指挥使司等机构,任用藏族人士管理

设立奴儿干都司,封授女真部落首领官号

思考4: 比较明朝的边疆治理措施,分析哪些做法是类似的?

尊重少数民族,让少数民族人自己管理

大明之“大”

明朝在处理疆域问题上的成功给人留下深刻印象。两个多世纪以来,它在一片拥有众多人口的辽阔次大陆上维持了高度的和平。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

大明之“大”

肆

“(宦官)虽间有贤者…然利一而害百也。”

——《明史》

大明之“忧”

17世纪开始的中国气候,此时的明朝处于小冰河时期......整个明末时期始终伴随着旱灾、寒流、蝗灾、水灾、鼠疫、瘟疫等,此后中原气候持续下降,天下大乱,狼烟蜂起。

宦官专权,政治黑暗

天灾——阶级矛盾

荷兰和西班牙先后占据台湾岛南部和北部,后西班牙退出

16世纪中,葡萄牙取得在濠镜澳(澳门)的租住权

沿海——西方侵扰

大明之“忧”

1616年

努尔哈赤建金

1636年皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年李自成攻占北京,明思宗自缢,明亡

清朝摄政王多尔衮进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京,确立了在全国的统治。

明清易代

丐

壹

重要名词

内阁、票拟批红、司礼监、郑和下西洋、乌思藏、奴儿干都司、土木之变、

隆庆开关

贰

课程标准

(1)了解明代统一全国和经略边疆的相关举措,认识统一多民族国家版图奠定的重要意义;

(2)了解明代封建专制的发展。

本课

重点

姓名:朱元璋

(别名:朱重八)

籍贯:濠州钟离

(今安徽凤阳)

家庭出身:贫农

前半生:放牛,出家,乞讨,起义

“传奇皇帝”

材料1: 自古三公论道,六卿分职,并不曾设立丞相。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间用者多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——《皇明祖训·祖训首章》

大明之“术”

思考1:朱元璋认为怎样做才能提升到最强王者的段位呢?

废丞相

材料2: (胡惟庸)独相数岁,生杀黜陟罚,或不奏径行,内外诸司上封事必先取阅,害己者,辄匿不以闻。

——《明史·胡惟庸传》

思考2:明太祖为何要废丞相?

直接原因:胡惟庸骄横擅权

君相矛盾由来已久

秦

建立

汉至宋

一君多相

明

一君无相

中书省

皇 帝

吏部 户部 礼部 兵部 刑部 工部

丞相

朱元璋废丞相给中国政治制度的发展开辟了新的空间,为中国传统政治体制的改变迈出了第一步。 ——毛佩琦

大明之“术”

元

一君一相

“八日之间,内外诸司奏札凡一千六百六十,记三千二百九十一事”。

——《春明梦余录》

思考3:废除丞相制度后有何弊端?

政务多,效率低,易决策失误。

明成祖朱棣

“票拟”: 替皇帝浏览奏章,草拟处理意见。

“批红”: 皇帝在此基础上用红笔正式批复奏章。

明成祖选拔文官到 值班,形成一个常

设的辅佐皇帝处理政务的

大明之“术”

明太祖朱元璋

思考4:内阁与皇帝是怎样的关系?

内阁在制度上不具有丞相合法地位,并非中央一级的行政或决策机构

内阁只是皇帝的私人办公厅,不是政府正式的政事堂,内阁学士也只是皇帝的内廷秘书,不是外朝正式宰相之职,于是皇帝在法理上变成在政府里的真正领袖。

——钱穆

明中后期,由于皇帝怠政,批红权逐渐交由司礼监太监代理。除此之外,司礼监太监还控制东厂、锦衣卫等特务机构,监察臣民言行,权力日渐加重。

锦衣卫印

大明之“术”

随堂演练

日月重光之河山再造

A.仅作为侍从顾问,不参决政事

B.万历年间开始参与军国大事决策

C.按照皇帝的传谕来票拟和批红

D.掌握票拟权力,但仍需服从君权

D

明万历十五年,顾宪成等人奏疏忤旨,神宗要求内阁拟票重罚。内阁首辅申时行等只拟罚俸,神宗震怒,令“还改票来!”申时行只得遵旨。这说明,明代内阁大学士( )

“正常情况下,一切内外奏章由文书房登录后交司礼监由掌印太监转呈皇帝。皇帝阅后再逆行送内阁票拟。票拟之后,再返行文书房、司礼监,再经掌印太监之手呈皇帝审定。果系妥当,则令秉笔太监照内阁票拟批行,否则,再下内阁重拟。”

—《监阁共理与相权游离》

大明之“术”

角色扮演: 请将 “第7次人口普查” 的奏章递交给皇帝审批

随堂演练

日月重光之河山再造

A.中枢决策过程发生异变

B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失

D.宦官掌握决策权力

A

明初朱元璋严禁宦官读书识字,但中后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。由此可以推知,明代中后期( )

大明之“术”

大明之“术”

西洋:指现在文莱以西的东南亚、 印度洋及沿岸一带。

大明之“惑”

自主学习:郑和下西洋的概况

【时间】

【目的】

【经过】

【影响】

耀兵异域,示中国富强

15世纪前期

七下西洋,访问亚非30多个国家和地区,最远达到非洲东海岸和红海沿岸。

郑和下西洋加强了中国与南洋各地的联系,很多国家都在和他的接触之后派使者来中国贸易。郑和下西洋也开拓了中国人的视野,在他的影响下,中国人到南洋去的也日益增多。郑和的历史功绩是不能磨灭的。

——翦伯赞《中国史纲要》

加强了中国与南洋的联系;

宣扬了明朝的声威;

扩大了明朝在海外的政治影响,促进贸易发展;

带来了财政负担。

航海家 郑和 哥伦布 达·伽马

范围 亚非30多个国家 到达美洲 到达印度

时间 1405~1433年 1492~1504年 1497~1498年

次数 7次 4次 1次

人数 27800人 1000~1500人 160人

船数 大号宝船63艘 (共计百余艘) 17艘 4艘

(一说3艘)

船只 大小 长151.8米 宽61.6米 旗舰100吨,长24.5米,宽6米 120吨、100吨、50吨

范围更广

时间较早

次数较多

人数较多

船只较多

规模较大

思考1:与新航路开辟相比,郑和下西洋体现了哪些特点?

大明之“惑”

西方一哥伦布之后,无数继起之哥伦布;

中国一郑和之后,再无郑和。

——梁启超

大明之“惑”

小组探究:为什么中国在“郑和之后再无郑和”?

(试从目的,国家经济政策,沿海形势等方面阐述)

农耕经济的封闭保守

远航没有与贸易有效结合

财政负担加重

大明之“大”

女真族

藏族

蒙古族

根据明朝疆域图,看一看明朝疆域面临的威胁

倭寇

日本海盗+中国海商(主)

思考1:分析明朝倭寇猖獗的原因

海禁政策断绝了沿海渔民和从事外贸商人的生计,导致他们与倭寇相勾结,加剧了倭患。

大明之“大”

倭 寇

由于合法的海外贸易遭到禁止,不得不从事海上走私贸易,这样一些中国商人是后期倭寇的主体。

——(日本)山根幸夫《明帝国与日本》

“骚扰中国沿海一带的日本海盗”

大明之“大”

倭寇的心声: “寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇”。

——《虔台倭纂》

抗倭名将

戚继光

建立一支训练有素的“戚家军”

隆庆元年(1567年),明朝取消海禁政策,倭患烟消云散。

思考2:如何解决倭患?

政府的行为:

大明之“大”

思考3:从明朝平定倭寇的过程中,你有怎样的启示?

武力抗倭

开通海禁

倭患愈加严重

倭患烟消云散

要“疏”, 不要“堵”

互联互通 开放包容

根据教材第三目,梳理明朝边疆治理的具体措施,并填写下列表格

地区 少数民族 措施

西北 蒙古族

西南 藏族

东北 女真族

修筑长城,订立和议,册封,互市贸易

封授,设立行都指挥使司等机构,任用藏族人士管理

设立奴儿干都司,封授女真部落首领官号

思考4: 比较明朝的边疆治理措施,分析哪些做法是类似的?

尊重少数民族,让少数民族人自己管理

大明之“大”

明朝在处理疆域问题上的成功给人留下深刻印象。两个多世纪以来,它在一片拥有众多人口的辽阔次大陆上维持了高度的和平。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

大明之“大”

肆

“(宦官)虽间有贤者…然利一而害百也。”

——《明史》

大明之“忧”

17世纪开始的中国气候,此时的明朝处于小冰河时期......整个明末时期始终伴随着旱灾、寒流、蝗灾、水灾、鼠疫、瘟疫等,此后中原气候持续下降,天下大乱,狼烟蜂起。

宦官专权,政治黑暗

天灾——阶级矛盾

荷兰和西班牙先后占据台湾岛南部和北部,后西班牙退出

16世纪中,葡萄牙取得在濠镜澳(澳门)的租住权

沿海——西方侵扰

大明之“忧”

1616年

努尔哈赤建金

1636年皇太极称帝,改国号为“大清”

1644年李自成攻占北京,明思宗自缢,明亡

清朝摄政王多尔衮进入山海关,打败李自成,进占并迁都北京,确立了在全国的统治。

明清易代

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进