2.2《红烛》课件(共56张PPT)2023-2024学年高一语文(统编版必修上册)

文档属性

| 名称 | 2.2《红烛》课件(共56张PPT)2023-2024学年高一语文(统编版必修上册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 507.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-24 00:00:27 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

知 人 论

11L 世

材料一:

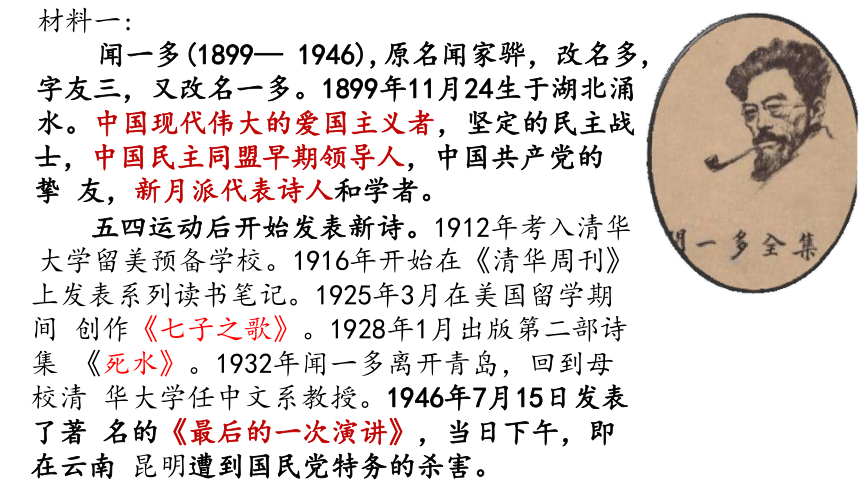

闻一多(1899— 1946),原名闻家骅,改名多, 字友三,又改名一多。1899年11月24生于湖北涌 水。中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战

士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚 友,新月派代表诗人和学者。

五四运动后开始发表新诗。1912年考入清华

大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》

上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间 创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集 《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清 华大学任中文系教授。1946年7月15日发表了著 名的《最后的一次演讲》,当日下午,即在云南 昆明遭到国民党特务的杀害。

材料二:

早年参加新月社,提倡新格律体诗。 代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的 艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

他致力于研究新诗格律化的理论,在论文 《诗的格律》中,他要求新诗具有“音乐美(音 节),绘画美(辞藻),并且还有建筑美(节的 匀称和句的均齐)”。(“三美"主张)

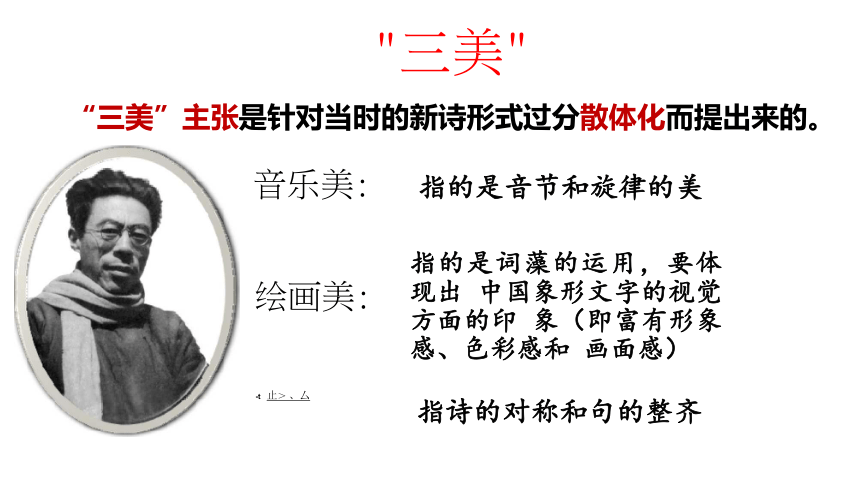

“三美”主张是针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的。

音乐美:

指的是音节和旋律的美

绘画美:

-t 止> 、厶

指诗的对称和句的整齐

亞

指的是词藻的运用,要体现出 中国象形文字的视觉方面的印 象(即富有形象感、色彩感和 画面感)

"三美"

《红烛》一诗写作背景

这首与诗集同名的诗篇,就诗集《红烛》的序诗。

这首诗写于1923年,作者创作这首诗时,正值五四运动落潮、 黑暗势力笼罩全国的时候,在半殖民地半封建的民族灾难重压 下,觉醒了的爱国青年经历了探索、奋斗、挫折、再斗争的过 程。他们开始觉醒,可又没有找到正确的道路与方法,他们苦闷、 彷徨。但是,他们心中燃起的烈火却从未熄灭过。

诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被五四运动的洪流冲 激过的,从世家望族、书香门第里挣脱的书生,与当时千千万万 的青年知识分子一样,面临着历史的抉择,思考着人生的价值。 中华儿女的一颗赤子之心跳荡在他的胸腔,迸发出炽烈的爱国 热情。

《红烛》诗集创作背景

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱

S

国诗篇。

《红烛》是中国现代著名诗集,闻一多的第一部诗作。由诗人在 清华和美国两个时期的作品组成。1923年9月7日出版。初版本收六十 二首。人民文学出版社1981年版收一百零三首。题材广泛,内容丰富, 既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望 报效祖国的理想,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情,同时具有对 爱情,对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗 歌或抒发诗人的爱国之情,或批判封建统治下的黑暗,或反映劳动人 民的苦难,或描绘自然的美景。构思精巧,想象奇新,语言形象生动。 该诗集不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼 的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。

形

赏

析

初读思考

1. 李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用?

答案 “蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子。诗的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“ 自焚”与“流泪”)分两层进行抒情的。

2. 诗歌每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,有何作用?

答案 诗歌每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,这就形成了浓郁的抒情氛围,继之 以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。

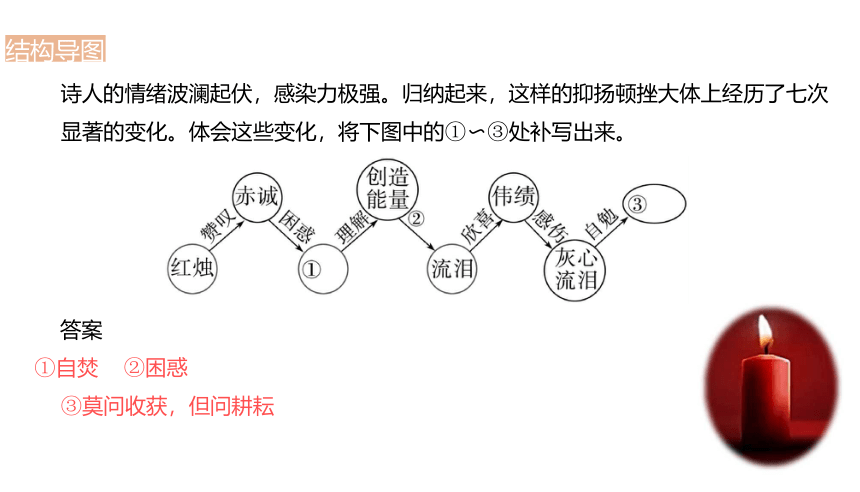

结构导图

诗人的情绪波澜起伏,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次

显著的变化。体会这些变化,将下图中的① ③处补写出来。

答案

①自焚

②困惑

③莫问收获,但问耕耘

一、朗读:吟咏诗韵,情满红烛

要求:初读诗歌,读准字音,读准节奏,读出情感。

大声朗读,说说你的初读感受。 ■

提示:

有感情地朗读《红烛》,梳理诗歌的行文脉 络;注意体会诗人借助与“红烛”对话表达出的 青春的困惑与希望,对理想的坚毅追求;朗读时 关注感叹词的回环使用和诗句长短错落形成的节 奏美。

“红烛"本为古典意象,诗人却赋予它新的含 义,在朗读的基础上理解诗中“红烛肘的象征意 义。梳理出诗歌情感的变化过程。

引子出处:

译文

无题

李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。—3^ 蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

见面的机会真是难得,分别时更是难舍难分,况且又兼东风将收的暮春天气,百花 残谢,更加使人伤感。春蚕结茧到死时丝才吐完,蜡烛要燃尽成灰时像泪一样的蜡 油才能滴干。女子早晨妆扮照镜,只担忧丰盛如云的鬓发改变颜色,青春的容颜消 失。男子晚上长吟不寐,必然感到冷月侵人。对方的住处就在不远的蓬莱山,却无 路可通,可望而不可及。希望有青鸟一样的使者殷勤地为我去探看情人。

a

3

一种坚贞爱情的写照。

蜡烛直到完全变成了灰烬烛泪才会干,原来是写自为不能相 聚而痛苦,无尽无休,仿佛蜡泪直到蜡烛烧干,现在多用来比 喻老师等无私奉献、勤劳敬业的人。

闻一多赋予了蜡烛怎样的新形象 边解读边把握诗歌的情感变化

李商隐的“蜡炬成灰泪始干"表达 了一种怎样的感情?之后用来形容

哪种形象?

二:赏析诗蕴,体会“红烛”精神

过渡语:诗歌是语言的艺术,语言之美是赏析诗歌 的重要角度。赏析诗歌的语言主要包括遣词造句、 理解含义、技巧手法等方面。

-通过阅读《红烛》,根据要求完成下列任务。可以 独立完成,也可以合作完成, 并在课堂上分享交流。

1、诗歌开头的“红烛啊,这样红的烛”对全诗有什么作用?请简 要说明。

III

2、诗中第2、3节,先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误 ”,这两者是否矛盾?说明理由。

3、怎样理解第4节中“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出 他们的灵魂,也捣破他们的监狱!”这句话。

4、第6节中“又何苦伤心流泪? ”诗人又发出了怎样的疑问? 5、“是残风来侵你的光芒”中“侵”字用得很好,请简要说明。 6、简要谈谈对“莫问收获,但问耕耘。”这句诗的理解。

7、全诗九节,每一节都以“红烛啊”开头,这是什么修辞?有什 么作用?请简要分析。

-请具驟“蜡炬成灰泪始干”一句'一共问了几次?有何意义

第1题:诗歌开头的“红烛啊,这样红的烛”对全 诗有什么作用?请简要说明。

3

■

3

.

2

文章开头便直接抒情,表明了诗人闻一多 是知道红烛会燃烧尽自己绽放光芒的品性, 而不是在看着红烛燃烧的过程中慢慢感知到

的,与“蜡炬成灰泪始干''相呼应。

这一句是全诗抒情的中心和总纲。一开

头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛

诗人吐出来的心应该是什么颜色

a

3

“红”色,如蜡烛一般的红色,红色是赤诚的 象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。

在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人 啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色? ”诗人 的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。在这

首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛

“人与物化,意与境融"。一个“吐"字逼

描绘了诗人那种火热的爱国情感不吐不快

第3题:怎样理解第4节中“烧破世人的梦,烧沸世人的 血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!”这句 话。

当时,民众深受封建主义帝国主义思 想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血

性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着

禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦 中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉 悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民 众走向光明,从封建主义帝国主义所设置 的精神监狱中解放出来。

第4题:第6节中“又何苦伤心流泪?”诗人又发出了 怎样的疑问?

矛盾与挣扎。

诗人的内心又开始矛盾,疑惑,之前矛盾为 何甘愿牺牲,在这里又开始矛盾已经决定牺牲了, 又为何伤心流泪呢?表现了诗人此时此刻内心的

第5题:“是残风来侵你的光芒”中“侵”字用得很 好,请简要说明。

“侵”有侵略、入侵之意,

运用了拟人手法。

“侵”字性质明确,红烛创造光明,残风却容不得

这片光明,残反是一种邪恶的势力,它的行径完全

a

是邪恶的行径。其二,“侵”字的适用范围大,因

而给人以丰富的想象,风有大有小,而烛火在3

或小的风中也程度不同地摇曳晃动。用“着;

更能表现出红烛一心为人世间创造光明、H

奉献为天职的灵魂。

第6题:简要谈谈对“莫问收获,但问耕耘。" 这句诗的理解。

诗人此处引用曾国藩的名言,是在劝勉红烛,也是在劝勉 自己:不要在乎会有什么样的结果,只管付出、奉献即可;只 要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。

同时该句承接上文“灰心流泪你的果,创造光明你的因” 而来,意在强调哪怕因果关系不公平、不合理,但仍做不屈的

奉献。

用词结尾,重申红烛精神,使情感归于理性沉静。

誦藉痛每篇鵰蹒开头'

这反复呼告的修辞方法。

局部复沓吟咏,形成诗节的排比,便于倾诉自己的

a

=3

所见所思所感。赋予红烛以人的思想感情,成为诗人抒 情的依托。

第8题:全诗扣住“蜡炬成灰泪始干” 一句,一 共问了几次?有何意义?请具体分析。

S

一共问了三次。第一问:吐出你的心来比比,可是一般颜 色?第二问:为何更须烧蜡成灰,然后才放光出?第三问:既已 烧着,又何苦伤心流泪?

这三问形成抒情的三个层次,使感情的抒发层层推进。有 的问而不答,有的一问两答,有的一问一答,在问问答答中,酣畅 淋漓地抒情言志,诗人向读者完全敞开了心扉,把一颗心交给了 读者,让我们在他那热情磅礴、精神焕发的诗句中,为他对祀国 的忠诚、对人民的热爱,为他那种献身祖国一切在所不懵的精 神而怦然心动。

三:体会“红烛”精神。

-探讨:结合时代和自己所学知识,谈谈你对“红烛”精 神的理解。说说"红烛”精神对我们青年一代的启示。

红烛”精神的内涵

3

献身祖国,无私奉献的赤子之心。

红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底自我牺牲。 红烛伤心落泪,为创造 光明而忍受被摧残的痛苦。

红烛以“莫问收获,但闻耕耘"为宗旨,唯應为 世人创造光明。

分析篇章结构

《红烛》一诗以什么为线索?请梳理诗人的抒情脉络。 点拨:全诗以诗人与“红烛”心迹的交流为线索,用

问答的形式展开诗意、抒发诗情,显示了诗人对人

生真谛、对诗歌创作的宗旨求索的过程和结果。

理

解

.

题

本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂的 力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,

为创造光明而彻底的自我牺牲;红烛伤心落泪,为创

造光明而忍受被摧残的痛苦,红烛以“莫问收获,但 问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴

, '4

自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一 分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发 一点光,不必等候炬火。此后如竟没有炬火:我便是 唯一的光。倘若有了炬火,出了太阳,我们自然心悦 诚服的消失。

迅

2.开头“红烛啊”贯穿全诗,这用什么修辞?对全

诗有什么作用?

明确:反复的修辞方法,局部复沓吟咏,形成诗

节的排比,便于倾诉自己的所见所思所感。是全

诗抒情的中心和总纲

3.《红烛》你觉得用的什么表现手法?

点拨:托物言志像我们学过的《爱莲说》 《白杨礼赞》。

托物言志

托物言志是诗词中一种常见的表现手法。托物

言志,也称寄意于物,是指诗人运用象征或起兴等 手法,通过描摹客观事物的某一个方面的特征来 表达作者的情感或揭示作品的主旨。

“1

3

比如诗人闻一多在《红烛》一诗中托物言志,通 过赞美红烛精神,表达了自己献身祖国、勇于自

我牺牲的爱国主义情怀。

诗人笔下的“红烛‘‘形象

红烛为何燃烧成灰? 红烛为何伤心落泪? 红烛燃烧自己有何心愿

诗人光辉人格的写照

为创造光明而彻底的自我牺牲 为创造光明而忍受被摧残的痛苦 唯愿为世人创造光明。

情感递进。先后三次发问形成抒情的三个层次, 层层推进。最后,深情表达对祖国的忠诚,对人 民的热爱,读来让人怦然心动。

《红烛》一诗抒发了诗人怎样的思想情感

点拨:本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂

3

的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。这首诗是 一个伟大的爱国者的心声,他赤诚地热爱祖国,热爱

人民,拯救世人的灵魂。这表明作者的诗歌创作一开

始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉 人格的写照。诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。

探究主旨

《红烛》是诗人内心的真实剖白。

诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途, 去烧迫使人的迷梦,捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出

“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。

诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达 了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

这首诗有浓重的浪漫主义和唯美主义色彩。诗歌在表现手法 上重幻想和主观情绪的渲染,大量使用了抒情的感叹词,以 优美的语言强烈地表达了心中的情感。在诗歌形式上,诗人 极力注意诗歌的形式美和诗歌的节奏,以和诗中要表达的情 感相一致,如:重复句的使用、一定程度上采用中国传统诗 歌的押韵形式、前后照应和每节中诗句相对的齐整等等。诗 人所倡导的中国新诗的格律化、音乐性的主张在这首诗中有 —定的体现。可以说,闻一多融汇古今中外的诗歌形式,以 强烈的情感表达和追求精神开辟了中国一代诗风,激励着一 代代的中国诗人去耕耘和探索。

拓

/展

延

伸

过渡语:古诗词中常见灯烛的意象,那不同的情境下,不同的

诗人,在不同的情绪情感中所选取的烛火所包含的含义又有什

么区别呢?我们在此做一总结。

■泣血的烛泪

是无限思念的延长

无题

相见时难别亦难, 东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,

蜡炬成灰泪始干。

解读:〃烛泪”是李商隐相思诗中具有特殊 意义的象征语汇,是诗人心中无限思念的延 长。

■雨夜的烛光是渴望

的梦想

_

夜雨寄北

_____

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

_______

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

____

___

解读:烛光旁,孤影长,相隔天涯两相望,唯有 相思长。这雨夜的烛光正是漂泊异乡、归期无

望的李商隐对团圆的梦想。

■暖艳的红烛是对良辰美景的追忆

无题

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。

嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。 解读:颈联再忆昨夜情形,〃春酒暖” 〃蜡灯 红”的温煦氛围,更增怀想之情。

■恍惚的烛影是心事难

的象征

无题

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。

嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。

解读:暗淡的烛影寄托着诗人孤寂凄冷之情,寄 托着诗人寥落不遇的身世之感。他所感受的痛苦 是人生根本性的痛苦。所以,以烛影象征心事难 圆的无奈,是很恰当的。

课内素材积累

闻一多在《红烛》一诗中抒发的爱国主义情怀,具有震撼 人心的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰为 创造光明而彻底地自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍 受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯 愿为世人创造光明。这首诗是一个伟大的爱国者的心声,他赤 诚地热爱祖国、热爱人民。培育出慰藉的花儿,结成快乐的果 子,表明诗人创作时一开始就有强烈的社会责任感。红烛的% 象是诗人光辉人格的写照,诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。 适用话题:“爱国”“奉献”“社会责任感”等。

课内素材积累

作为一位著名的爱国诗人、学者,闻一多用诗歌抒发爱国情 怀,表达对祖国对人民的忠贞大爱。他在《七子之歌》中这样 写:“母亲呀,快让我躲入你的怀抱!母亲!我要回来,母亲! ”表达了对祖国母亲热烈的眷恋和对帝国主义列强无比的憎恨。 闻一多经常告诫学生:闻义能徒方为善。他讲:“即知爱国, 则当随地为国尽力。”他在《红烛》中写道:“莫问收获,但 问耕耘。”他在《人民的世纪》中响亮地喊出:“人民至上! ”这一口号震撼了时代,闻一多被学界称为中国抗战前唯一的 爱国新诗人。

死水 闻一多

这是一沟绝望的死水, 不如多扔些破铜烂铁, 也许铜的要绿成翡翠,

再让油腻织一层罗绮,

让死水酵成一沟绿酒,

小珠们笑声变成大珠,

那么一沟绝望的死水, 如果青蛙耐不住寂寞,

这是一沟绝望的死水 不如让给丑恶来开垦,

清风吹不起半点漪沦。 爽性泼你的剩菜残羹O 铁罐上锈出几瓣桃花;

霉菌给他蒸出些云霞。

漂满了珍珠似的白沫;

又被偷酒的花蚊咬破。 也就夸得上几分鲜明。 又算死水叫出了歌声。

这里断不是美的所在, 看它造出个什么世界。

课外延伸:

死水

闻一多

这是一沟绝望的死水,清风吹不起半点漪沦。 不如多扔些破铜烂铁,爽性泼你的剩菜残羹。 也许铜的要绿成翡翠,铁罐上锈出几瓣桃花; 再让油腻织一层罗绮,霉菌给他蒸出些云霞。 让死水酵成一沟绿酒,漂满了珍珠似的白沫; 小珠们笑声变成大珠,又被偷酒的花蚊咬破。 那么一沟绝望的死水,也就夸得上几分鲜明。 如果青蛙耐不住寂寞,又算死水叫出了歌声。 这是一沟绝望的死水,这里断不是美的所在, 不如让给丑恶来开垦,看它造出个什么世界。

闻一多先生上课

汪曾祺

闻先生性格强烈坚毅。日寇南侵,清华、北大、南开合成临时大学, 在长沙少驻,后改为西南联合大学,将往云南。一部分师生组成步行 团,闻先生参加步行,万里长征,他把胡子留了起来,声言:抗战不 胜,誓不剃须。他的胡子只有下巴上有,是所谓“山羊胡子”,而上 髭浓黑,近似一字。他的嘴唇稍薄微扁,目光灼灼。有一张闻先生的 木刻像,回头侧身,口衔烟斗,用炽热而又严冷的目光审视着现实, 很能表达闻先生的内心世界。

联大到云南后,先在蒙自呆了一年。闻先生还在专心治学,把自

己整天关在图书馆里。图书馆在楼上。那时不少教授爱起斋名,如朱 自清先生的斋名叫“贤于博弈斋”,魏建功先生的书斋叫“学无不 暇”,有一位教授戏赠闻先生一个斋主的名称:“何妨一下楼主人 ”。因为闻先生总不下楼。

-西南联大校舍安排停当,学校即迁至昆明。

我在读西南联大时,闻先生先后开过三门课:楚辞、唐诗、 古代神话。

楚辞班人不多。闻先生点燃烟斗,我们能抽烟的也点着了烟 (闻先生的课可以抽烟的),闻先生打开笔记,开讲:“痛饮酒, 熟读《离骚》,乃可以为名士。"闻先生的笔记本很大,长一尺 有半,宽近一尺,是写在特制的毛边纸稿纸上的。字是正楷,字 体略长,一笔不苟。他写字有一特点,是爱用秃笔。别人用过的 废笔,他都收集起来,秃笔写篆楷蝇头小字,真是一个功夫。我 跟闻先生读一年楚辞,真读懂的只有两句“袅袅兮秋风,洞庭波 兮木叶下”。也许还可加上几句:“成礼兮会鼓,传葩兮代舞, 春兰兮秋菊,长毋绝兮终古。”

-闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲, 连理学院、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一 堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸 墨画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色, 条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女 娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美, 逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。

- 能够像闻先生那样讲唐诗的,并世无第二人。他也讲初唐四杰、大历十

才子、《河岳英灵集》,但是讲得最多,也讲得最好的,是晚唐。他把晚唐 诗和后期印象派的画联系起来。讲李贺,同时讲到印象派里的pointlism(点 画派),说点画看起来只是不同颜色的点,这些点似乎不相连属,但凝视之, 则可感觉到点与点之间的内在联系。这样讲唐诗,必须本人既是诗人,也是 画家,有谁能办到?闻先生讲唐诗的妙悟,应该记录下来。我是个大大咧咧 的人,上课从不记笔记。听说比我高一班的同学郑临川记录了,而且整理成 一本《闻一多论唐诗》,出版了,这是大好事。

-我颇具歪才,善能胡诌,闻先生很欣赏我。我曾替一个比我低一 班的同学代笔写了一篇关于李贺的读书报告,——西南联大一般 课程都不考试,只于学期终了时交一篇读书报告即可给学分。闻 先生看了这篇读书报告后,对那位同学说:“你的、报告写得很 好,比汪曾祺写的还好!”其实我写李贺,只写了一点:别人的 诗都是画在白底子上的画,李贺的诗是画在黑底子上的画,故颜 色特别浓烈。这也是西南联大许多教授对学生鉴别的标准:不怕 新,不怕怪,而不尚平庸,不喜欢人云亦云,只抄书,无创见。

闻一多先生的说和做

臧克家

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象 的。那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。仰 之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。他想吃尽、消化尽我们中华民 族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。他要给我们衰微的民族开一剂救济的文 化药方。1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。他从唐诗下手,目不窥 园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。闻先生也总是头发凌

乱,他是无暇及此的。饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜 寸阴、分阴。深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

不动不响,无声无闻。一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排 衙。几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

他并没有先“说”,但他“做” 了。作出了卓越的成绩。

“做” 了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部“校补”赫然而 出。别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。 他潜心贯注,心会神凝,成了 “何妨一下楼”的主人。

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面一一作为学者的方面。

闻一多先生还有另外一个方面一一作为革命家的方面。这个方面,情况就迥乎不同,而且 一反既往了。

作为争取民主的战士,青年运动的领导人,闻一多先生“说” 了。起先,小声说,只有昆 明的青年听得到;后来,声音越来越大,他向全国人民呼喊,叫人民起来,反对独裁,争取民 主!

他在给我的信上说:“此身别无长处,既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!

像

他“说” 了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说”或“做了也不一定说” 了。现在 他“说” 了就“做”。言论与行动完全一致,这是人格的写照,而且是以生命作为代价的。

1944年10月12日,他给了我一封信,最后一行说:“另函寄上油印物二张,代表我最近 的工作之一,请传观。”

这是为争取民主,反对独裁,他起稿的一张政治传单!

在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张,明知凶多吉少,而闻先生大无畏地在群 众大会上,大骂特务,慷慨淋漓,并指着这群败类说:“你们站出来!你们站出来!”

他“说” 了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

他“说” 了: “我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。

他“做” 了,在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头, 昂首挺胸,长须飘飘。他终于以宝贵的生命,实证了他的“言”和“行

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。

他,是口的巨人。他,是行的咼标。

本文选自1980年2月12日的《人民日报》

知 人 论

11L 世

材料一:

闻一多(1899— 1946),原名闻家骅,改名多, 字友三,又改名一多。1899年11月24生于湖北涌 水。中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战

士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚 友,新月派代表诗人和学者。

五四运动后开始发表新诗。1912年考入清华

大学留美预备学校。1916年开始在《清华周刊》

上发表系列读书笔记。1925年3月在美国留学期间 创作《七子之歌》。1928年1月出版第二部诗集 《死水》。1932年闻一多离开青岛,回到母校清 华大学任中文系教授。1946年7月15日发表了著 名的《最后的一次演讲》,当日下午,即在云南 昆明遭到国民党特务的杀害。

材料二:

早年参加新月社,提倡新格律体诗。 代表作《红烛》、《死水》具有沉郁奇丽的 艺术风格,整齐、和谐的艺术表现,影响颇大。

他致力于研究新诗格律化的理论,在论文 《诗的格律》中,他要求新诗具有“音乐美(音 节),绘画美(辞藻),并且还有建筑美(节的 匀称和句的均齐)”。(“三美"主张)

“三美”主张是针对当时的新诗形式过分散体化而提出来的。

音乐美:

指的是音节和旋律的美

绘画美:

-t 止> 、厶

指诗的对称和句的整齐

亞

指的是词藻的运用,要体现出 中国象形文字的视觉方面的印 象(即富有形象感、色彩感和 画面感)

"三美"

《红烛》一诗写作背景

这首与诗集同名的诗篇,就诗集《红烛》的序诗。

这首诗写于1923年,作者创作这首诗时,正值五四运动落潮、 黑暗势力笼罩全国的时候,在半殖民地半封建的民族灾难重压 下,觉醒了的爱国青年经历了探索、奋斗、挫折、再斗争的过 程。他们开始觉醒,可又没有找到正确的道路与方法,他们苦闷、 彷徨。但是,他们心中燃起的烈火却从未熄灭过。

诗人身在远离祖国的大洋彼岸,这个被五四运动的洪流冲 激过的,从世家望族、书香门第里挣脱的书生,与当时千千万万 的青年知识分子一样,面临着历史的抉择,思考着人生的价值。 中华儿女的一颗赤子之心跳荡在他的胸腔,迸发出炽烈的爱国 热情。

《红烛》诗集创作背景

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱

S

国诗篇。

《红烛》是中国现代著名诗集,闻一多的第一部诗作。由诗人在 清华和美国两个时期的作品组成。1923年9月7日出版。初版本收六十 二首。人民文学出版社1981年版收一百零三首。题材广泛,内容丰富, 既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望 报效祖国的理想,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情,同时具有对 爱情,对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗 歌或抒发诗人的爱国之情,或批判封建统治下的黑暗,或反映劳动人 民的苦难,或描绘自然的美景。构思精巧,想象奇新,语言形象生动。 该诗集不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼 的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。

形

赏

析

初读思考

1. 李商隐的诗句“蜡炬成灰泪始干”放在开头,有什么作用?

答案 “蜡炬成灰泪始干”是全诗的引子。诗的主体部分就是扣住“灰”与“泪”(“ 自焚”与“流泪”)分两层进行抒情的。

2. 诗歌每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,有何作用?

答案 诗歌每一节均以“红烛啊”的呼唤开头,这就形成了浓郁的抒情氛围,继之 以自问、自悟、自励、自答、自勉,一步步展示执着追求的心迹,有很强的感染力。

结构导图

诗人的情绪波澜起伏,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次

显著的变化。体会这些变化,将下图中的① ③处补写出来。

答案

①自焚

②困惑

③莫问收获,但问耕耘

一、朗读:吟咏诗韵,情满红烛

要求:初读诗歌,读准字音,读准节奏,读出情感。

大声朗读,说说你的初读感受。 ■

提示:

有感情地朗读《红烛》,梳理诗歌的行文脉 络;注意体会诗人借助与“红烛”对话表达出的 青春的困惑与希望,对理想的坚毅追求;朗读时 关注感叹词的回环使用和诗句长短错落形成的节 奏美。

“红烛"本为古典意象,诗人却赋予它新的含 义,在朗读的基础上理解诗中“红烛肘的象征意 义。梳理出诗歌情感的变化过程。

引子出处:

译文

无题

李商隐

相见时难别亦难,东风无力百花残。 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。

晓镜但愁云鬓改,夜吟应觉月光寒。—3^ 蓬山此去无多路,青鸟殷勤为探看。

见面的机会真是难得,分别时更是难舍难分,况且又兼东风将收的暮春天气,百花 残谢,更加使人伤感。春蚕结茧到死时丝才吐完,蜡烛要燃尽成灰时像泪一样的蜡 油才能滴干。女子早晨妆扮照镜,只担忧丰盛如云的鬓发改变颜色,青春的容颜消 失。男子晚上长吟不寐,必然感到冷月侵人。对方的住处就在不远的蓬莱山,却无 路可通,可望而不可及。希望有青鸟一样的使者殷勤地为我去探看情人。

a

3

一种坚贞爱情的写照。

蜡烛直到完全变成了灰烬烛泪才会干,原来是写自为不能相 聚而痛苦,无尽无休,仿佛蜡泪直到蜡烛烧干,现在多用来比 喻老师等无私奉献、勤劳敬业的人。

闻一多赋予了蜡烛怎样的新形象 边解读边把握诗歌的情感变化

李商隐的“蜡炬成灰泪始干"表达 了一种怎样的感情?之后用来形容

哪种形象?

二:赏析诗蕴,体会“红烛”精神

过渡语:诗歌是语言的艺术,语言之美是赏析诗歌 的重要角度。赏析诗歌的语言主要包括遣词造句、 理解含义、技巧手法等方面。

-通过阅读《红烛》,根据要求完成下列任务。可以 独立完成,也可以合作完成, 并在课堂上分享交流。

1、诗歌开头的“红烛啊,这样红的烛”对全诗有什么作用?请简 要说明。

III

2、诗中第2、3节,先说红烛“一误再误”,后又写“不误不误 ”,这两者是否矛盾?说明理由。

3、怎样理解第4节中“烧破世人的梦,烧沸世人的血——也救出 他们的灵魂,也捣破他们的监狱!”这句话。

4、第6节中“又何苦伤心流泪? ”诗人又发出了怎样的疑问? 5、“是残风来侵你的光芒”中“侵”字用得很好,请简要说明。 6、简要谈谈对“莫问收获,但问耕耘。”这句诗的理解。

7、全诗九节,每一节都以“红烛啊”开头,这是什么修辞?有什 么作用?请简要分析。

-请具驟“蜡炬成灰泪始干”一句'一共问了几次?有何意义

第1题:诗歌开头的“红烛啊,这样红的烛”对全 诗有什么作用?请简要说明。

3

■

3

.

2

文章开头便直接抒情,表明了诗人闻一多 是知道红烛会燃烧尽自己绽放光芒的品性, 而不是在看着红烛燃烧的过程中慢慢感知到

的,与“蜡炬成灰泪始干''相呼应。

这一句是全诗抒情的中心和总纲。一开

头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛

诗人吐出来的心应该是什么颜色

a

3

“红”色,如蜡烛一般的红色,红色是赤诚的 象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。

在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人 啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色? ”诗人 的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。在这

首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛

“人与物化,意与境融"。一个“吐"字逼

描绘了诗人那种火热的爱国情感不吐不快

第3题:怎样理解第4节中“烧破世人的梦,烧沸世人的 血——也救出他们的灵魂,也捣破他们的监狱!”这句 话。

当时,民众深受封建主义帝国主义思 想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血

性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着

禁锢。

诗人认为:自己的职责,就在于从梦 中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉 悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民 众走向光明,从封建主义帝国主义所设置 的精神监狱中解放出来。

第4题:第6节中“又何苦伤心流泪?”诗人又发出了 怎样的疑问?

矛盾与挣扎。

诗人的内心又开始矛盾,疑惑,之前矛盾为 何甘愿牺牲,在这里又开始矛盾已经决定牺牲了, 又为何伤心流泪呢?表现了诗人此时此刻内心的

第5题:“是残风来侵你的光芒”中“侵”字用得很 好,请简要说明。

“侵”有侵略、入侵之意,

运用了拟人手法。

“侵”字性质明确,红烛创造光明,残风却容不得

这片光明,残反是一种邪恶的势力,它的行径完全

a

是邪恶的行径。其二,“侵”字的适用范围大,因

而给人以丰富的想象,风有大有小,而烛火在3

或小的风中也程度不同地摇曳晃动。用“着;

更能表现出红烛一心为人世间创造光明、H

奉献为天职的灵魂。

第6题:简要谈谈对“莫问收获,但问耕耘。" 这句诗的理解。

诗人此处引用曾国藩的名言,是在劝勉红烛,也是在劝勉 自己:不要在乎会有什么样的结果,只管付出、奉献即可;只 要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。

同时该句承接上文“灰心流泪你的果,创造光明你的因” 而来,意在强调哪怕因果关系不公平、不合理,但仍做不屈的

奉献。

用词结尾,重申红烛精神,使情感归于理性沉静。

誦藉痛每篇鵰蹒开头'

这反复呼告的修辞方法。

局部复沓吟咏,形成诗节的排比,便于倾诉自己的

a

=3

所见所思所感。赋予红烛以人的思想感情,成为诗人抒 情的依托。

第8题:全诗扣住“蜡炬成灰泪始干” 一句,一 共问了几次?有何意义?请具体分析。

S

一共问了三次。第一问:吐出你的心来比比,可是一般颜 色?第二问:为何更须烧蜡成灰,然后才放光出?第三问:既已 烧着,又何苦伤心流泪?

这三问形成抒情的三个层次,使感情的抒发层层推进。有 的问而不答,有的一问两答,有的一问一答,在问问答答中,酣畅 淋漓地抒情言志,诗人向读者完全敞开了心扉,把一颗心交给了 读者,让我们在他那热情磅礴、精神焕发的诗句中,为他对祀国 的忠诚、对人民的热爱,为他那种献身祖国一切在所不懵的精 神而怦然心动。

三:体会“红烛”精神。

-探讨:结合时代和自己所学知识,谈谈你对“红烛”精 神的理解。说说"红烛”精神对我们青年一代的启示。

红烛”精神的内涵

3

献身祖国,无私奉献的赤子之心。

红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底自我牺牲。 红烛伤心落泪,为创造 光明而忍受被摧残的痛苦。

红烛以“莫问收获,但闻耕耘"为宗旨,唯應为 世人创造光明。

分析篇章结构

《红烛》一诗以什么为线索?请梳理诗人的抒情脉络。 点拨:全诗以诗人与“红烛”心迹的交流为线索,用

问答的形式展开诗意、抒发诗情,显示了诗人对人

生真谛、对诗歌创作的宗旨求索的过程和结果。

理

解

.

题

本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂的 力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,

为创造光明而彻底的自我牺牲;红烛伤心落泪,为创

造光明而忍受被摧残的痛苦,红烛以“莫问收获,但 问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。

愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴

, '4

自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一 分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发 一点光,不必等候炬火。此后如竟没有炬火:我便是 唯一的光。倘若有了炬火,出了太阳,我们自然心悦 诚服的消失。

迅

2.开头“红烛啊”贯穿全诗,这用什么修辞?对全

诗有什么作用?

明确:反复的修辞方法,局部复沓吟咏,形成诗

节的排比,便于倾诉自己的所见所思所感。是全

诗抒情的中心和总纲

3.《红烛》你觉得用的什么表现手法?

点拨:托物言志像我们学过的《爱莲说》 《白杨礼赞》。

托物言志

托物言志是诗词中一种常见的表现手法。托物

言志,也称寄意于物,是指诗人运用象征或起兴等 手法,通过描摹客观事物的某一个方面的特征来 表达作者的情感或揭示作品的主旨。

“1

3

比如诗人闻一多在《红烛》一诗中托物言志,通 过赞美红烛精神,表达了自己献身祖国、勇于自

我牺牲的爱国主义情怀。

诗人笔下的“红烛‘‘形象

红烛为何燃烧成灰? 红烛为何伤心落泪? 红烛燃烧自己有何心愿

诗人光辉人格的写照

为创造光明而彻底的自我牺牲 为创造光明而忍受被摧残的痛苦 唯愿为世人创造光明。

情感递进。先后三次发问形成抒情的三个层次, 层层推进。最后,深情表达对祖国的忠诚,对人 民的热爱,读来让人怦然心动。

《红烛》一诗抒发了诗人怎样的思想情感

点拨:本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂

3

的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。这首诗是 一个伟大的爱国者的心声,他赤诚地热爱祖国,热爱

人民,拯救世人的灵魂。这表明作者的诗歌创作一开

始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉 人格的写照。诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。

探究主旨

《红烛》是诗人内心的真实剖白。

诗人将自己比作红烛,更要用那微弱的光和热来照亮险恶的前途, 去烧迫使人的迷梦,捣破禁锢着人们灵魂的监狱,为人间培养出

“慰藉的花儿”和“快乐的种子”。

诗人通过红烛这一意象,表现了自己的赤诚之心和奉献精神,表达 了自己对祖国前途的执着追求和献身祖国的抱负。

这首诗有浓重的浪漫主义和唯美主义色彩。诗歌在表现手法 上重幻想和主观情绪的渲染,大量使用了抒情的感叹词,以 优美的语言强烈地表达了心中的情感。在诗歌形式上,诗人 极力注意诗歌的形式美和诗歌的节奏,以和诗中要表达的情 感相一致,如:重复句的使用、一定程度上采用中国传统诗 歌的押韵形式、前后照应和每节中诗句相对的齐整等等。诗 人所倡导的中国新诗的格律化、音乐性的主张在这首诗中有 —定的体现。可以说,闻一多融汇古今中外的诗歌形式,以 强烈的情感表达和追求精神开辟了中国一代诗风,激励着一 代代的中国诗人去耕耘和探索。

拓

/展

延

伸

过渡语:古诗词中常见灯烛的意象,那不同的情境下,不同的

诗人,在不同的情绪情感中所选取的烛火所包含的含义又有什

么区别呢?我们在此做一总结。

■泣血的烛泪

是无限思念的延长

无题

相见时难别亦难, 东风无力百花残。

春蚕到死丝方尽,

蜡炬成灰泪始干。

解读:〃烛泪”是李商隐相思诗中具有特殊 意义的象征语汇,是诗人心中无限思念的延 长。

■雨夜的烛光是渴望

的梦想

_

夜雨寄北

_____

君问归期未有期,

巴山夜雨涨秋池。

_______

何当共剪西窗烛,

却话巴山夜雨时。

____

___

解读:烛光旁,孤影长,相隔天涯两相望,唯有 相思长。这雨夜的烛光正是漂泊异乡、归期无

望的李商隐对团圆的梦想。

■暖艳的红烛是对良辰美景的追忆

无题

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。

嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。 解读:颈联再忆昨夜情形,〃春酒暖” 〃蜡灯 红”的温煦氛围,更增怀想之情。

■恍惚的烛影是心事难

的象征

无题

昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东。

身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。

隔座送钩春酒暖,分曹射覆蜡灯红。

嗟余听鼓应官去,走马兰台类转蓬。

解读:暗淡的烛影寄托着诗人孤寂凄冷之情,寄 托着诗人寥落不遇的身世之感。他所感受的痛苦 是人生根本性的痛苦。所以,以烛影象征心事难 圆的无奈,是很恰当的。

课内素材积累

闻一多在《红烛》一诗中抒发的爱国主义情怀,具有震撼 人心的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰为 创造光明而彻底地自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍 受被摧残的痛苦;红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯 愿为世人创造光明。这首诗是一个伟大的爱国者的心声,他赤 诚地热爱祖国、热爱人民。培育出慰藉的花儿,结成快乐的果 子,表明诗人创作时一开始就有强烈的社会责任感。红烛的% 象是诗人光辉人格的写照,诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。 适用话题:“爱国”“奉献”“社会责任感”等。

课内素材积累

作为一位著名的爱国诗人、学者,闻一多用诗歌抒发爱国情 怀,表达对祖国对人民的忠贞大爱。他在《七子之歌》中这样 写:“母亲呀,快让我躲入你的怀抱!母亲!我要回来,母亲! ”表达了对祖国母亲热烈的眷恋和对帝国主义列强无比的憎恨。 闻一多经常告诫学生:闻义能徒方为善。他讲:“即知爱国, 则当随地为国尽力。”他在《红烛》中写道:“莫问收获,但 问耕耘。”他在《人民的世纪》中响亮地喊出:“人民至上! ”这一口号震撼了时代,闻一多被学界称为中国抗战前唯一的 爱国新诗人。

死水 闻一多

这是一沟绝望的死水, 不如多扔些破铜烂铁, 也许铜的要绿成翡翠,

再让油腻织一层罗绮,

让死水酵成一沟绿酒,

小珠们笑声变成大珠,

那么一沟绝望的死水, 如果青蛙耐不住寂寞,

这是一沟绝望的死水 不如让给丑恶来开垦,

清风吹不起半点漪沦。 爽性泼你的剩菜残羹O 铁罐上锈出几瓣桃花;

霉菌给他蒸出些云霞。

漂满了珍珠似的白沫;

又被偷酒的花蚊咬破。 也就夸得上几分鲜明。 又算死水叫出了歌声。

这里断不是美的所在, 看它造出个什么世界。

课外延伸:

死水

闻一多

这是一沟绝望的死水,清风吹不起半点漪沦。 不如多扔些破铜烂铁,爽性泼你的剩菜残羹。 也许铜的要绿成翡翠,铁罐上锈出几瓣桃花; 再让油腻织一层罗绮,霉菌给他蒸出些云霞。 让死水酵成一沟绿酒,漂满了珍珠似的白沫; 小珠们笑声变成大珠,又被偷酒的花蚊咬破。 那么一沟绝望的死水,也就夸得上几分鲜明。 如果青蛙耐不住寂寞,又算死水叫出了歌声。 这是一沟绝望的死水,这里断不是美的所在, 不如让给丑恶来开垦,看它造出个什么世界。

闻一多先生上课

汪曾祺

闻先生性格强烈坚毅。日寇南侵,清华、北大、南开合成临时大学, 在长沙少驻,后改为西南联合大学,将往云南。一部分师生组成步行 团,闻先生参加步行,万里长征,他把胡子留了起来,声言:抗战不 胜,誓不剃须。他的胡子只有下巴上有,是所谓“山羊胡子”,而上 髭浓黑,近似一字。他的嘴唇稍薄微扁,目光灼灼。有一张闻先生的 木刻像,回头侧身,口衔烟斗,用炽热而又严冷的目光审视着现实, 很能表达闻先生的内心世界。

联大到云南后,先在蒙自呆了一年。闻先生还在专心治学,把自

己整天关在图书馆里。图书馆在楼上。那时不少教授爱起斋名,如朱 自清先生的斋名叫“贤于博弈斋”,魏建功先生的书斋叫“学无不 暇”,有一位教授戏赠闻先生一个斋主的名称:“何妨一下楼主人 ”。因为闻先生总不下楼。

-西南联大校舍安排停当,学校即迁至昆明。

我在读西南联大时,闻先生先后开过三门课:楚辞、唐诗、 古代神话。

楚辞班人不多。闻先生点燃烟斗,我们能抽烟的也点着了烟 (闻先生的课可以抽烟的),闻先生打开笔记,开讲:“痛饮酒, 熟读《离骚》,乃可以为名士。"闻先生的笔记本很大,长一尺 有半,宽近一尺,是写在特制的毛边纸稿纸上的。字是正楷,字 体略长,一笔不苟。他写字有一特点,是爱用秃笔。别人用过的 废笔,他都收集起来,秃笔写篆楷蝇头小字,真是一个功夫。我 跟闻先生读一年楚辞,真读懂的只有两句“袅袅兮秋风,洞庭波 兮木叶下”。也许还可加上几句:“成礼兮会鼓,传葩兮代舞, 春兰兮秋菊,长毋绝兮终古。”

-闻先生教古代神话,非常“叫座”。不单是中文系的、文学院的学生来听讲, 连理学院、工学院的同学也来听。工学院在拓东路,文学院在大西门,听一 堂课得穿过整整一座昆明城。闻先生讲课“图文并茂”。他用整张的毛边纸 墨画出伏羲、女娲的各种画像,用按钉钉在黑板上,口讲指画,有声有色, 条理严密,文采斐然,高低抑扬,引人入胜。闻先生是一个好演员。伏羲女 娲,本来是相当枯燥的课题,但听闻先生讲课让人感到一种美,思想的美, 逻辑的美,才华的美。听这样的课,穿一座城,也值得。

- 能够像闻先生那样讲唐诗的,并世无第二人。他也讲初唐四杰、大历十

才子、《河岳英灵集》,但是讲得最多,也讲得最好的,是晚唐。他把晚唐 诗和后期印象派的画联系起来。讲李贺,同时讲到印象派里的pointlism(点 画派),说点画看起来只是不同颜色的点,这些点似乎不相连属,但凝视之, 则可感觉到点与点之间的内在联系。这样讲唐诗,必须本人既是诗人,也是 画家,有谁能办到?闻先生讲唐诗的妙悟,应该记录下来。我是个大大咧咧 的人,上课从不记笔记。听说比我高一班的同学郑临川记录了,而且整理成 一本《闻一多论唐诗》,出版了,这是大好事。

-我颇具歪才,善能胡诌,闻先生很欣赏我。我曾替一个比我低一 班的同学代笔写了一篇关于李贺的读书报告,——西南联大一般 课程都不考试,只于学期终了时交一篇读书报告即可给学分。闻 先生看了这篇读书报告后,对那位同学说:“你的、报告写得很 好,比汪曾祺写的还好!”其实我写李贺,只写了一点:别人的 诗都是画在白底子上的画,李贺的诗是画在黑底子上的画,故颜 色特别浓烈。这也是西南联大许多教授对学生鉴别的标准:不怕 新,不怕怪,而不尚平庸,不喜欢人云亦云,只抄书,无创见。

闻一多先生的说和做

臧克家

“人家说了再做,我是做了再说。”

“人家说了也不一定做,我是做了也不一定说。”

作为学者和诗人的闻一多先生,在30年代国立青岛大学的两年时间,我对他是有着深刻印象 的。那时候,他已经诗兴不作而研究志趣正浓。他正向古代典籍钻探,有如向地壳寻求宝藏。仰 之弥高,越高,攀得越起劲;钻之弥坚,越坚,钻得越锲而不舍。他想吃尽、消化尽我们中华民 族几千年来的文化史,炯炯目光,一直远射到有史以前。他要给我们衰微的民族开一剂救济的文 化药方。1930年到1932年,“望闻问切”也还只是在“望”的初级阶段。他从唐诗下手,目不窥 园,足不下楼,兀兀穷年,沥尽心血。杜甫晚年,疏懒得“一月不梳头”。闻先生也总是头发凌

乱,他是无暇及此的。饭,几乎忘记了吃,他贪的是精神食粮;夜间睡得很少,为了研究,他惜 寸阴、分阴。深宵灯火是他的伴侣,因它大开光明之路,“漂白了的四壁”。

不动不响,无声无闻。一个又一个大的四方竹纸本子,写满了密密麻麻的小楷,如群蚁排 衙。几年辛苦,凝结而成《唐诗杂论》的硕果。

他并没有先“说”,但他“做” 了。作出了卓越的成绩。

“做” 了,他自己也没有“说”。他又由唐诗转到楚辞。十年艰辛,一部“校补”赫然而 出。别人在赞美,在惊叹,而闻一多先生个人呢,也没有“说”。他又向“古典新义”迈进了。 他潜心贯注,心会神凝,成了 “何妨一下楼”的主人。

做了再说,做了不说,这仅是闻一多先生的一个方面一一作为学者的方面。

闻一多先生还有另外一个方面一一作为革命家的方面。这个方面,情况就迥乎不同,而且 一反既往了。

作为争取民主的战士,青年运动的领导人,闻一多先生“说” 了。起先,小声说,只有昆 明的青年听得到;后来,声音越来越大,他向全国人民呼喊,叫人民起来,反对独裁,争取民 主!

他在给我的信上说:“此身别无长处,既然有一颗心,有一张嘴,讲话定要讲个痛快!

像

他“说” 了,跟着的是“做”。这不再是“做了再说”或“做了也不一定说” 了。现在 他“说” 了就“做”。言论与行动完全一致,这是人格的写照,而且是以生命作为代价的。

1944年10月12日,他给了我一封信,最后一行说:“另函寄上油印物二张,代表我最近 的工作之一,请传观。”

这是为争取民主,反对独裁,他起稿的一张政治传单!

在李公朴同志被害之后,警报迭起,形势紧张,明知凶多吉少,而闻先生大无畏地在群 众大会上,大骂特务,慷慨淋漓,并指着这群败类说:“你们站出来!你们站出来!”

他“说” 了。说得真痛快,动人心,鼓壮志,气冲斗牛,声震天地!

他“说” 了: “我们要准备像李先生一样,前脚跨出大门,后脚就不准备再跨进大门。

他“做” 了,在情况紧急的生死关头,他走到游行示威队伍的前头, 昂首挺胸,长须飘飘。他终于以宝贵的生命,实证了他的“言”和“行

闻一多先生,是卓越的学者,热情澎湃的优秀诗人,大勇的革命烈士。

他,是口的巨人。他,是行的咼标。

本文选自1980年2月12日的《人民日报》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读