江西省宜春市丰城市第九中学2023-2024学年高三上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版)

文档属性

| 名称 | 江西省宜春市丰城市第九中学2023-2024学年高三上学期开学考试历史试题(原卷版+解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 794.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-24 10:35:54 | ||

图片预览

文档简介

丰城市第九中学2023-2024学年高三上学期开学考试

历史试卷

一、选择题

1. 在传统史学认识中,夏商周三代是纵向关系,即商代夏、周代商的改朝换代和继承关系;后来,有学者对此提出了不同见解,指出了它们之间的差异性;随着现代考古学的发展,有学者进一步指出,夏商周三代不仅是前赴后继的朝代继承关系,而且是一直同时的列国之间的关系,三代之间有差异,但也有共同之处。由此可知,对夏商周关系的认识( )

A. 随着史学研究的发展而趋于全面 B. 在对原有观点的批判中取得突破

C. 使得三代之间的关系日益复杂化 D. 受到史学研究者主观因素的支配

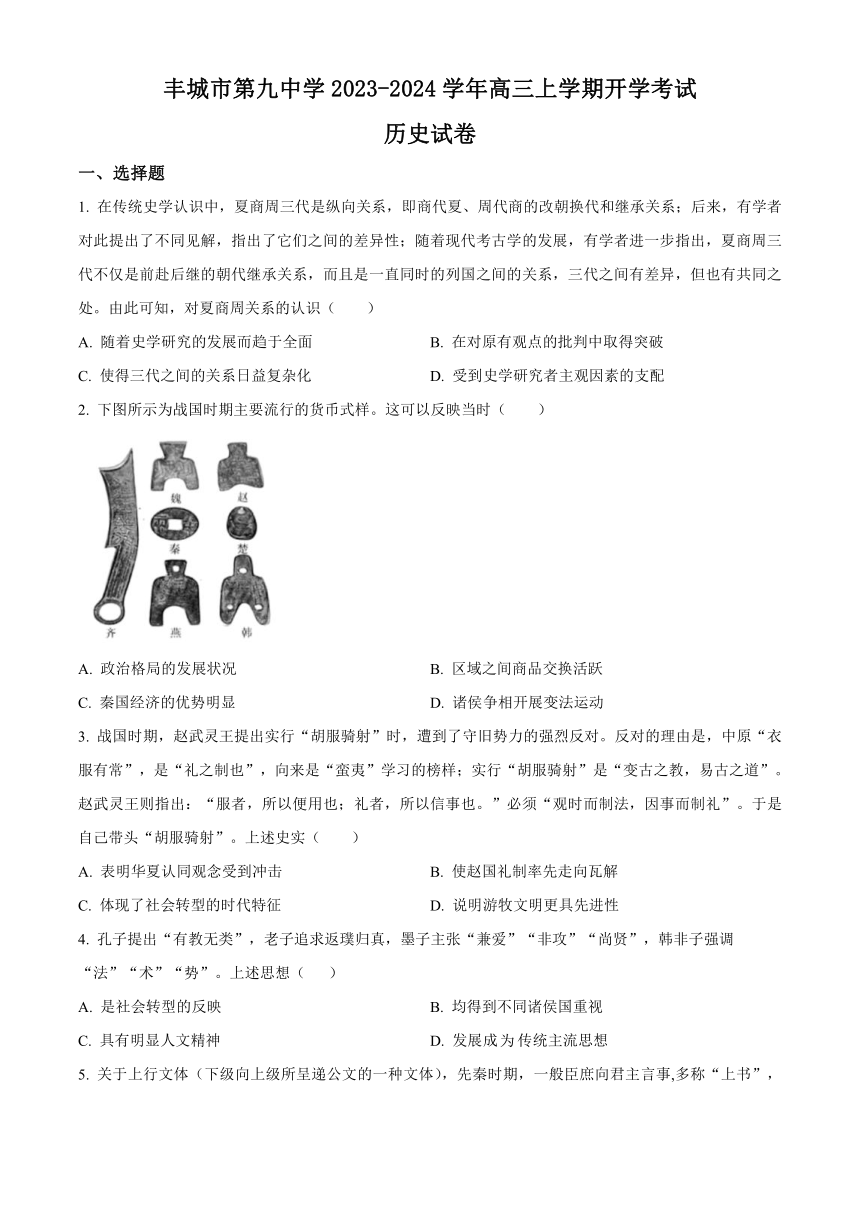

2. 下图所示为战国时期主要流行的货币式样。这可以反映当时( )

A. 政治格局的发展状况 B. 区域之间商品交换活跃

C. 秦国经济的优势明显 D. 诸侯争相开展变法运动

3. 战国时期,赵武灵王提出实行“胡服骑射”时,遭到了守旧势力的强烈反对。反对的理由是,中原“衣服有常”,是“礼之制也”,向来是“蛮夷”学习的榜样;实行“胡服骑射”是“变古之教,易古之道”。赵武灵王则指出:“服者,所以便用也;礼者,所以信事也。”必须“观时而制法,因事而制礼”。于是自己带头“胡服骑射”。上述史实( )

A. 表明华夏认同观念受到冲击 B. 使赵国礼制率先走向瓦解

C. 体现了社会转型的时代特征 D. 说明游牧文明更具先进性

4. 孔子提出“有教无类”,老子追求返璞归真,墨子主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,韩非子强调“法”“术”“势”。上述思想( )

A. 是社会转型的反映 B. 均得到不同诸侯国重视

C. 具有明显人文精神 D. 发展成传统主流思想

5. 关于上行文体(下级向上级所呈递公文的一种文体),先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称“上书”,而秦朝则把臣下上书改称为“奏”。从字形、字义上,“奏”蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。这种文体称谓的转变( )

A. 说明封建等级制度正式确立 B. 体现了皇权政治文化诉求

C. 反映了秦朝实现统一的愿望 D. 表明皇权与相权的矛盾尖锐

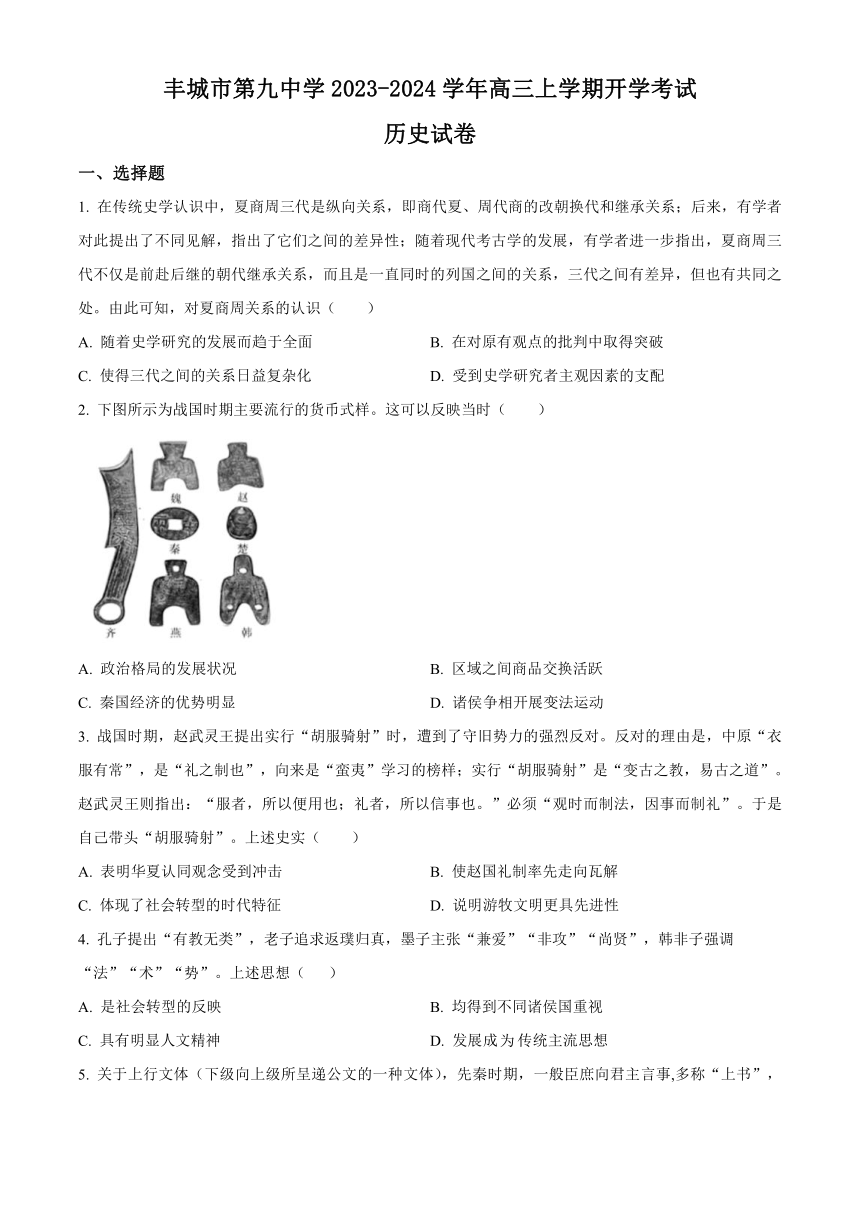

6. 下面为甘肃敦煌莫高窟323属的初唐壁画《张骞出使西域》及其简介。据此判断,该壁画( )

敦煌壁画常会在一个画面中展现出一个完整的故事。壁画右下方是汉武帝与众臣来甘泉宫瞻仰“祭天金人”的场景;下方画面内容为汉武帝在群臣簇拥下,骑马送张骞前往西域,张骞手持芴板,在汉武帝面前跪拜辞别;左边介绍张骞一行前往西域的情况:一位僧人模样的人在前引路,两个持旌节的人紧随其后,其中之一为张骞。左下方展示出崇山峻岭掩映下的大夏国,张骞历尽险阻,最终抵达目的地。

A. 客观真实地再现了张骞出使西域的历史 B. 说明佛教在初唐传入西域

C. 折射出唐代西北地区市民文化的独特性 D. 兼具艺术价值和史料价值

7. 西汉初年沿承素制,严厉限制关中地区与关东地区的人员、马匹等往来,出入其间必须持有官府发给的“传”来作为通行凭证。这些措施旨在( )

A. 控制关东经济 B. 保障边境安宁 C. 解决王国问题 D. 增强中央威权

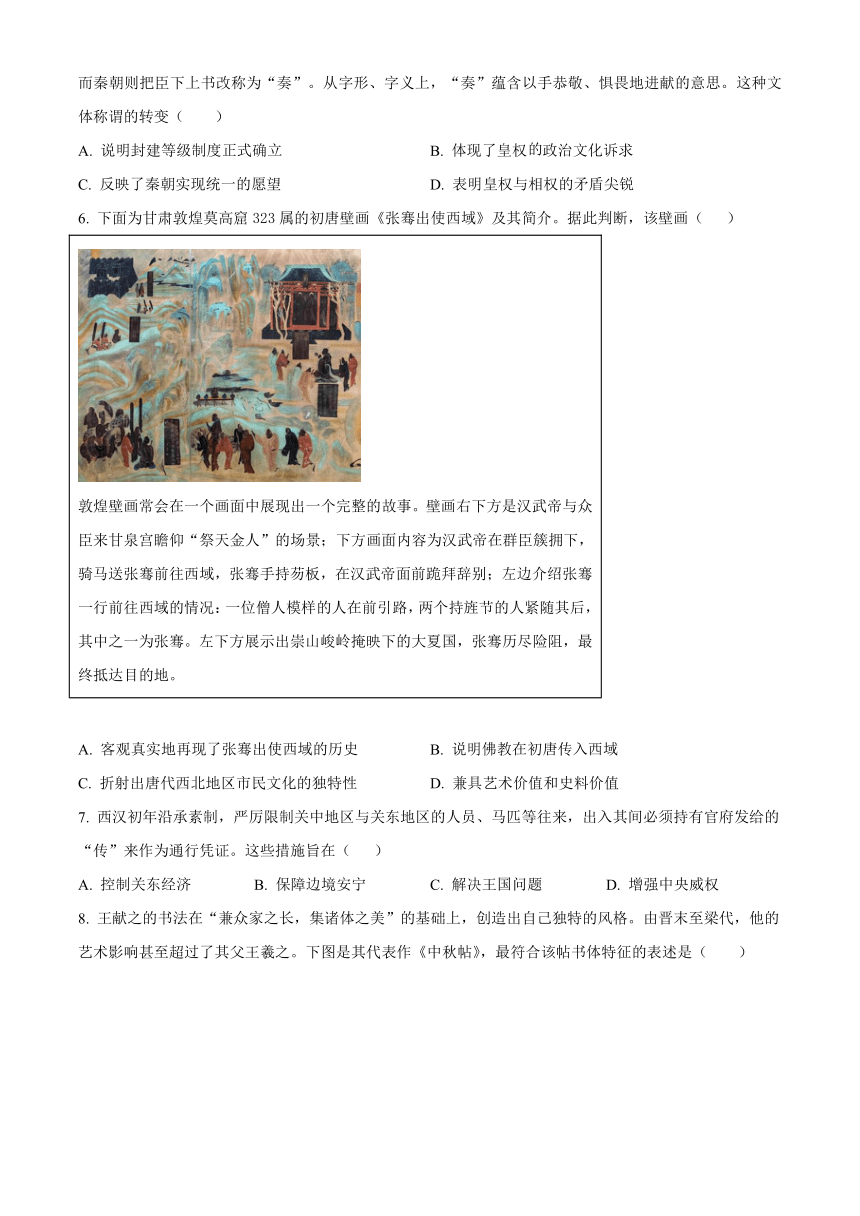

8. 王献之的书法在“兼众家之长,集诸体之美”的基础上,创造出自己独特的风格。由晋末至梁代,他的艺术影响甚至超过了其父王羲之。下图是其代表作《中秋帖》,最符合该帖书体特征的表述是( )

A. 端方浑厚 B. 扁平工整 C. 率性俊逸 D. 规矩整齐

9. 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上逐渐成为统一和不可分割的整体。这有利于( )

A. 民族交融加强 B. 经济重心北移 C. 专制皇权发展 D. 南北方同质化

10. 下表所示为对唐代社会状况的有关描述。据此可知,唐代( )

“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡袭防斗时” 王建《凉州行》

“伊吾(今新疆哈密一带)之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继” 宋敏求《唐大诏令集》

“是时中国盛疆,自安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(今甘肃省黄河以东,青海省青海湖以东至陇山的地区)” 司马光《资治通鉴》

A. 陆上丝路较繁荣 B. 诗人推崇异域文化

C. 民族交融出现高峰 D. 经济文化领先世界

11. 安史之乱后,韩愈、柳宗元发起古文运动,主张摒弃华而不实的骈文而写平易的散文,借此昌明儒家之道。北宋更重视文以载道的理念。唐宋古文运动( )

A. 促成了唐宋文学领域的繁荣 B. 折射出唐宋严重的社会危机

C. 反映了经济繁盛的时代风貌 D. 表明以文治国传统由来已久

12. 宋代理学家反复强调,“天理”作为普遍绝对的本体存在,也是一种道德存在,“理”就是一个最高的道德原理。“天理”支配着世界的秩序和变化,不仅是一切自然物的内在法则,也是社会生活的规范与人文法则。这反映出当时( )

A. 封建统治危机的加深 B. 儒学的哲学化与体系化

C. 三教合一的趋势加强 D. 儒学的世俗化与宗教化

13. 南宋时期,南方士人在政府中占压倒性名数,与东晋南朝“侨人”掌权之格局大为不同。到元朝时,有南人抱怨“今世之士,生于南方者,为时所弃,恒不得为显官”,甚至有人为求仕不得不“诡籍于北,而讳弃父母之邦”。这种变化说明元朝( )

A. 文化重心与政治中心重合 B. 士人价值观念的根本改变

C. 统治政策进行了重大调整 D. 南人被排斥在统治阶级外

14. 明朝中后期,北部边疆形势日益严峻,蒙古骑兵时常袭扰劫掠边地。1571年,明朝与鞑靼俺答汗终于达成和议,册封俺答汗等,恢复通贡关系,并同意蒙古人在大同、宣府等边镇与汉族互市贸易,听边民自相贸易。此后,“边境休息,……数千里军民乐业,不用兵戈”。这可用于说明( )

A. 经济交流是蒙汉关系和谐的重要基础 B. 明朝边患问题得到妥善解决

C. 蒙古草原地带首次纳入中原王朝版图 D. 明朝树立起中央政府的权威

15. 有学者指出:“乾隆时代的制度犹如台球那样结实——它那么完整、精确、苛求,以至想不服从就会冒很大的风险。要摆脱它,要么靠贪污舞弊,要么依赖惰性——即使什么都不干,只要参照惯例就够了。”这可用于说明,乾隆时代( )

A. 制度僵化为社会危机埋下祸患 B. 闭关自守无法适应新环境

C. 君主专制使官员贪污腐败成风 D. 思想专制阻碍了社会发展

16. 明朝嘉靖四十年起,对原来世代相袭无偿劳动的轮班匠一律征银,政府则以银雇工,到清朝时最终废除了匠户制度。明朝张居正改革将赋役合并,一概征银,清朝雍正时推行“摊丁入亩”,将历代相沿的丁银并入田赋征收。这些变化( )

A. 适应了商品经济发展的需要 B. 强化了封建国家对百姓的人身控制

C. 使隐匿人口的现象得以减少 D. 使赋税形式开始由实物向货币转变

二、非选择题

17. “文书御天下”,体现了中国古代“文书政治”传统。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代公文最早可以追溯到商周时期,殷商甲骨卜辞中已有“令”“告”“册”等公文雏形,西周出现“命”“诰”“誓”等王命文书,分别用于授官赐爵、发布政令或训诫臣僚、征伐誓师等重要活动。但总起来看,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。秦汉时文书种类增加,开始形成较为完整的体系。云梦秦简《内史杂》云:“有事请(也),必以书,毋口请,毋(羁)请”;王充《论衡》云:“汉所以能制九州者,文书之力也”。

材料二 唐代正式公文达到15种,更加规范,并以法律形式确定下来。宋代公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来远胜前朝,这与地方行政机构的叠床架屋直接有关。元朝皇帝专用文种诏令分为蒙诏和汉诏,以蒙诏为主体,呈现出鲜明的等级色彩。明代皇帝专用文种新增了谕旨,可以绕开文官政府直接下达,到清代开始制度化。清代臣子有一特殊的上奏文种——“奏折”,可以直达御前,增强了保密性。

——摘编自何庄《古代公文文种变迁原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周文书政治的特点,说明秦汉时期文书种类增加的历史背景。

(2)根据材料二,概括唐以后文书政治的发展趋势。综合上述材料并结合所学知识,说明影响秦汉以来古代公文文种变迁的主要因素。

18. 宋代是中国古代经济发展的一个高峰,经济繁荣程度超过了以往各代。阅读材料,完成下列要求。

材料一 “11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”

——摘编自【德】贡德弗兰克《白银资本》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……同样重要的是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代是“世界上经济最先进地区”的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋朝“商业革命”未对中国社会产生爆炸性影响的原因。

19. [明朝文人笔记与社会状况]

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。表3选自史书所载明初至万历末年政治、经济、文化、习俗等诸多方面的情况。

史料出处 史料内容

卷一“列朝”门“告天即位”条 高皇帝(明太祖)将登宝位……是时连阴,入明年元旦即晴。至日,日光皎洁,合祭天地,上即位于南郊。按是词先告上帝,以见未敢遽登至尊,且请烈风异景以示不可。是以天下为公,未尝矫饰符命,涂世耳目,真合尧舜汤武为心也。超千古而延万世,宜哉

卷十二“河槽”门“海运”条 隆庆五年(1571年),山东巡抚梁梦龙等,上海运议曰:“……第考海道,南自淮安至胶州,北自天津至海仓,各有商贩往来……可以接济京储,羽翼漕河,省挽牵之力,免守帮之苦,而防海卫所,犬牙错落,又可以严海禁,壮神都。甚便”

卷十二“户部”门“海上市舶司”条 我朝书生辈,不知军国大计,动云禁绝通番,以杜寇患。不知闽广大家,正利官府之禁,为私占之地。如嘉靖间,闽浙遭倭祸,皆起于豪右之潜通岛夷:始不过贸易牟利耳;继而强夺其宝货,靳不与直,以故迹愤称兵……若闽中海禁日严,而滨海势豪,全以通番致素封

卷二十四“风俗”门“火把节”条 今滇中以六月念八日为火把节。是日,人家缚茭芦高七八尺,置门外烧之,至夜火光烛天。又用牲肉细缕如脍,和以盐醯生食之

卷二十五“评论”“著述”“词曲”三门中“时尚小令”条 比年以来,又有《打枣竿》挂枝儿》二曲,其腔调约略相似。则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之……又《山坡羊》者李、何二公所喜,今南北词俱有此名

——据[明]沈德符《万历野获编》整理

阐述从材料整体或某一局部中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

20. 阅读材料,完成下列要求

材料一 辽宋夏金时期,大批汉人迁移到契丹腹地,女真人大批迁居原北宋统治的地区,南宋出现了“江、浙、湖、湘、闽、广、西北流寓之人遍满”的情况,各民族间大杂居、小聚居的分布形态进一步形成和发展。辽、西夏、金民族政权在承囊自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度,辽“官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人”,西夏“曲延儒士,浙行中国之风”,金仿汉制行科举。两宋王朝设置榷场与周边民族进行经贸往来,互通有无,一张全国性的市场网络逐渐发展。

-摘编自段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

材料二 元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文。忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着“天下一家”的中华民族共同体意识。忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官,并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中。

-摘编白王文光、马宜果《元朝的大一统实践与中华民族共同体意识》

(1)根据材料一,概括指出辽宋夏金时期中华民族一体化进程的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析忽必烈的大一统实践的历史意义。

丰城市第九中学2023-2024学年高三上学期开学考试

历史试卷 答案解析

一、选择题

1. 在传统史学认识中,夏商周三代是纵向关系,即商代夏、周代商的改朝换代和继承关系;后来,有学者对此提出了不同见解,指出了它们之间的差异性;随着现代考古学的发展,有学者进一步指出,夏商周三代不仅是前赴后继的朝代继承关系,而且是一直同时的列国之间的关系,三代之间有差异,但也有共同之处。由此可知,对夏商周关系的认识( )

A. 随着史学研究的发展而趋于全面 B. 在对原有观点的批判中取得突破

C. 使得三代之间的关系日益复杂化 D. 受到史学研究者主观因素的支配

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干设问词,可知是推断题。时空是:夏商西周时期(中国)。据材料可知,随着现代考古学的发展,史学家对夏商周关系有了新的更全面的认识,从原先的改朝换代和继承关系,改为认识到三代不仅是继承关系,而且是一直同时的列国之间的关系,认识更全面,A项正确;据材料“随着现代考古学的发展”可得出认识的突破是因为新证据新材料的出现,且新认识并不完全否定三代存在继承关系的旧认识,排除B项;三代关系原本就不是简单的继承关系,新观点只是揭示了真相,“导致关系复杂化”说法不恰当,排除C项;材料中史学家观点的变化不是出于主观因素,而是在借助史料,严密论证基础上得出的,不具有随意性,排除D项。故选A项。

2. 下图所示为战国时期主要流行的货币式样。这可以反映当时( )

A. 政治格局的发展状况 B. 区域之间商品交换活跃

C. 秦国经济的优势明显 D. 诸侯争相开展变法运动

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是战国时期(中国)。据材料“战国时期主要流行的货币式样”,可以看出战国时期,流行的货币并不相同,说明该时期社会动荡,政治混乱的格局,A项正确;仅从货币式样,无法得出商品交换的信息,排除B项;材料强调的是货币的式样,不能得出秦国经济发展的优势信息,排除C项;仅从货币式样,无法反映战国时期的变法运动,排除D项。故选A项。

3. 战国时期,赵武灵王提出实行“胡服骑射”时,遭到了守旧势力的强烈反对。反对的理由是,中原“衣服有常”,是“礼之制也”,向来是“蛮夷”学习的榜样;实行“胡服骑射”是“变古之教,易古之道”。赵武灵王则指出:“服者,所以便用也;礼者,所以信事也。”必须“观时而制法,因事而制礼”。于是自己带头“胡服骑射”。上述史实( )

A. 表明华夏认同观念受到冲击 B. 使赵国礼制率先走向瓦解

C. 体现了社会转型的时代特征 D. 说明游牧文明更具先进性

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是影响题和本质题。时空是战国时期(中国)。据本题材料信息可得出主要结论:“胡服骑射”时,遭到了守旧势力的强烈反对,反对的理由是中原向来是蛮夷学习的对象,但是赵武灵王却是一反常态,亲自带头学习,以迎合时代发展的需要,体现了社会转型的时代特征,C项正确;材料突出的是战国时期的时代变革,并不是华夏认同观念受到冲击,并且这时期华夏认同观念逐渐加强,排除A项;没有同其他诸侯国进行对比,无法得出“率先”,排除B项;文明无优劣之分,各个文明都有其特色,排除D项。故选C项。

4. 孔子提出“有教无类”,老子追求返璞归真,墨子主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,韩非子强调“法”“术”“势”。上述思想( )

A. 是社会转型的反映 B. 均得到不同诸侯国重视

C. 具有明显人文精神 D. 发展成为传统主流思想

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。结合所学可知,孔子提出的“有教无类”一定程度上反映了春秋时期私学的产生,“兼爱”“非攻”“尚贤”等体现了当时列国纷争的社会状况,“法”“术”“势”等体现了加强中央集权,综上,这些思想都是社会转型在思想领域的反映,A项正确;结合所学可知,儒家、法家等思想较受诸侯国重视,这些思想并非都得重视,排除B项;人文精神强调以人为核心,材料信息与此无关,排除C项;儒家发展成为传统主流思想,排除D项。故选A项。

5. 关于上行文体(下级向上级所呈递公文的一种文体),先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称“上书”,而秦朝则把臣下上书改称为“奏”。从字形、字义上,“奏”蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。这种文体称谓的转变( )

A. 说明封建等级制度正式确立 B. 体现了皇权的政治文化诉求

C. 反映了秦朝实现统一的愿望 D. 表明皇权与相权的矛盾尖锐

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是先秦至秦朝时期。根据材料“先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称‘上书’,而秦朝则把臣下上书改称为‘奏’。……‘奏’蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。”可知,秦朝时期臣下对君主的上书具有以手恭敬、惧畏地进献的含义,这是秦朝皇权至高无上的必然要求,说明文体称谓的转变具有强化专制统治的色彩,B项正确;秦朝废除了西周时期的封建等级制度,排除A项;材料未涉及秦朝实现统一的相关信息,不符合题意,排除C项;材料未涉及皇权与相权之间的矛盾,不符合题意,排除D项。故选B项。

6. 下面为甘肃敦煌莫高窟323属初唐壁画《张骞出使西域》及其简介。据此判断,该壁画( )

敦煌壁画常会在一个画面中展现出一个完整的故事。壁画右下方是汉武帝与众臣来甘泉宫瞻仰“祭天金人”的场景;下方画面内容为汉武帝在群臣簇拥下,骑马送张骞前往西域,张骞手持芴板,在汉武帝面前跪拜辞别;左边介绍张骞一行前往西域的情况:一位僧人模样的人在前引路,两个持旌节的人紧随其后,其中之一为张骞。左下方展示出崇山峻岭掩映下的大夏国,张骞历尽险阻,最终抵达目的地。

A. 客观真实地再现了张骞出使西域的历史 B. 说明佛教在初唐传入西域

C. 折射出唐代西北地区市民文化的独特性 D. 兼具艺术价值和史料价值

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝、唐朝(中国)。据材料可知,敦煌莫高窟的初唐壁画《张骞出使西域》,描绘了张骞出使西域的场景,对研究汉朝的历史具有较高的史料价值,同时做为敦煌的壁画,具有较高的艺术价值,D项正确;客观真实地再现了张骞出使西域的历史,说法过于绝对,排除A项;材料描述的是张骞出使西域,没有描述佛教传入西域的信息,排除B项;壁画描绘的是汉朝时期西域的情景,而非唐朝,排除C项。故选D项。

7. 西汉初年沿承素制,严厉限制关中地区与关东地区的人员、马匹等往来,出入其间必须持有官府发给的“传”来作为通行凭证。这些措施旨在( )

A. 控制关东经济 B. 保障边境安宁 C. 解决王国问题 D. 增强中央威权

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉时期的中国。材料强调的是西汉政府对关东和关中地区的管理,出入必须有官府发给的“传”,可知这增强了中央的权威,D项正确;材料提到的是关中和关东地区,只是说关东片面,排除A项;关中地区不是边境,不能说保障边境安宁,排除B项;材料体现的是关中和关东的经济往来,不涉及王国问题,排除C项。故选D项。

8. 王献之的书法在“兼众家之长,集诸体之美”的基础上,创造出自己独特的风格。由晋末至梁代,他的艺术影响甚至超过了其父王羲之。下图是其代表作《中秋帖》,最符合该帖书体特征的表述是( )

A. 端方浑厚 B. 扁平工整 C. 率性俊逸 D. 规矩整齐

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。根据材料可知,王献之的《中秋贴》是草书,草书的特点是率性俊逸,C项正确;端方浑厚是楷书的特点, 排除A项;扁平工整是隶书的特点,排除B项;规矩整齐是楷书的特点,排除D项。故选C项。

9. 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上逐渐成为统一和不可分割的整体。这有利于( )

A. 民族交融加强 B. 经济重心北移 C. 专制皇权发展 D. 南北方同质化

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是影响题,时空是辽朝、金朝以后的北京。根据材料得出主要结论:辽、金朝开始,北京逐渐成为了中国的政治中心,这有利于加强长城南北地区经济文化的交流,从而加强民族交融,A项正确;经济重心南移开始于唐朝中后期,完成于南宋,并不是由南向北转移,排除B项;材料未涉及君主专制强化的相关信息,不符合题意,排除C项;“南北方同质化”与当时的史实不符,排除D项。故选A项。

10. 下表所示为对唐代社会状况的有关描述。据此可知,唐代( )

“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡袭防斗时” 王建《凉州行》

“伊吾(今新疆哈密一带)之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继” 宋敏求《唐大诏令集》

“是时中国盛疆,自安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(今甘肃省黄河以东,青海省青海湖以东至陇山的地区)” 司马光《资治通鉴》

A. 陆上丝路较为繁荣 B. 诗人推崇异域文化

C. 民族交融出现高峰 D. 经济文化领先世界

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。根据材料“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡袭防斗时”可知,题干描述了唐代河西走廊一带胡人学习汉族从事农桑的情景;“伊吾(今新疆哈密一带)之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继”描述了唐代西域地区中外贸易繁盛的景象;“天下称富庶者无如陇右(今甘肃省黄河以东,青海省青海湖以东至陇山的地区)”描述了唐代陇右地区经济繁盛的信息。由此可见,唐代时期陆上丝绸之路的商业贸易比较繁荣,A项正确;材料体现不出诗人对异域文化的推崇,不符合题意,排除B项;材料并未强调民族交融的情况,无法直接得出民族交融出现高峰的结论,排除C项;材料并未对比唐朝与世界其他地区的经济文化状况,无法得出唐朝经济文化领先世界的结论,排除D项。故选A项。

11. 安史之乱后,韩愈、柳宗元发起古文运动,主张摒弃华而不实的骈文而写平易的散文,借此昌明儒家之道。北宋更重视文以载道的理念。唐宋古文运动( )

A. 促成了唐宋文学领域的繁荣 B. 折射出唐宋严重的社会危机

C. 反映了经济繁盛的时代风貌 D. 表明以文治国传统由来已久

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单选题,据题干可知是本质题,据材料时间信息得出准确时空是唐宋。安史之乱后出现藩镇割据,一直到宋初,都处于社会动荡的阶段,社会信仰缺失,此时提倡古文运动,来昌明儒家之道,有利于重新确立社会信仰,所以顾问运动反映出唐宋严重的社会危机,B项正确。古文运动和文学繁荣没有直接联系,排除A项;安史之乱后藩镇割据社会动荡,经济繁荣不符合史实,排除C项;材料没有体现治国思想,排除D项。故选B项。

12. 宋代理学家反复强调,“天理”作为普遍绝对的本体存在,也是一种道德存在,“理”就是一个最高的道德原理。“天理”支配着世界的秩序和变化,不仅是一切自然物的内在法则,也是社会生活的规范与人文法则。这反映出当时( )

A. 封建统治危机加深 B. 儒学的哲学化与体系化

C. 三教合一的趋势加强 D. 儒学的世俗化与宗教化

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料和所学知识可知,宋代理学家将儒家伦理道德和等级秩序上升到天理的高度,论证了天理的神圣性和至上性,体现了儒学的哲学化与体系化,B项正确;宋朝仍处于封建社会的上升阶段,A项不符合史实,排除A项;材料体现了儒学的哲学化与体系化,未涉及三教合一趋势,三教合一是指儒释道的融合趋势,排除C项;材料反映出当时儒学的哲学化与体系化,世俗化强调与百姓生活更加贴近,与材料内容不符,排除D项。故选B项。

13. 南宋时期,南方士人在政府中占压倒性名数,与东晋南朝“侨人”掌权之格局大为不同。到元朝时,有南人抱怨“今世之士,生于南方者,为时所弃,恒不得为显官”,甚至有人为求仕不得不“诡籍于北,而讳弃父母之邦”。这种变化说明元朝( )

A. 文化重心与政治中心重合 B. 士人价值观念的根本改变

C. 统治政策进行了重大调整 D. 南人被排斥在统治阶级外

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。根据材料“南宋时期,南方士人在政府中占压倒性名数”、“生于南方者,为时所弃,恒不得为显官”结合所学知识可知,南宋时,南方官员在政府中占多数,但到了元朝,就变少了,这是由于元朝的统治政策进行了重大调整,元代实行的是民族歧视和民族压迫政策,在民族政策上,全国实行四等人制,即蒙古人、色目人、汉人、南人四等,南方人较难当官,C项正确;元朝时,文化重心与政治中心没有重合,排除A项;士人价值观念未发生根本变化,排除B项;D项过于绝对,排除D项。故选C项。

14. 明朝中后期,北部边疆形势日益严峻,蒙古骑兵时常袭扰劫掠边地。1571年,明朝与鞑靼俺答汗终于达成和议,册封俺答汗等,恢复通贡关系,并同意蒙古人在大同、宣府等边镇与汉族互市贸易,听边民自相贸易。此后,“边境休息,……数千里军民乐业,不用兵戈”。这可用于说明( )

A. 经济交流是蒙汉关系和谐的重要基础 B. 明朝边患问题得到妥善解决

C. 蒙古草原地带首次纳入中原王朝版图 D. 明朝树立起中央政府权威

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝中后期(中国)。根据材料“恢复通贡关系,并同意蒙古人在大同、宣府等边镇与汉族互市贸易,听边民自相贸易”、“数千里军民乐业,不用兵戈”结合所学知识可知,1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立合议,并接受明朝的册封,双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面,反映出经济经济交流促进了蒙汉关系的和谐,A项正确;材料只涉及北部鞑靼与明朝关系,但明朝边患还有其他地区,排除B项;元朝时,蒙古草原地带已经纳入中原王朝版图,排除C项;材料体现的是明朝与鞑靼间的关系,与中央政府权威无关,排除D项。故选A项。

15. 有学者指出:“乾隆时代的制度犹如台球那样结实——它那么完整、精确、苛求,以至想不服从就会冒很大的风险。要摆脱它,要么靠贪污舞弊,要么依赖惰性——即使什么都不干,只要参照惯例就够了。”这可用于说明,乾隆时代( )

A. 制度僵化为社会危机埋下祸患 B. 闭关自守无法适应新环境

C. 君主专制使官员贪污腐败成风 D. 思想专制阻碍了社会发展

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:清朝中国。据材料“乾隆时代的制度犹如台球那样结实——它那么完整、精确、苛求,……要摆脱它,要么靠贪污舞弊,要么……参照惯例就够了”可知,该学者认为乾隆时代制度严密僵化,造成贪污腐败和因循守旧,A项正确;材料所述为制度僵化造成因循守旧,而非限制对外交往造成闭关自守,排除B项;材料本意是制度僵化而非君主专制引发贪污舞弊,排除C项;材料主要讲制度僵化,而非思想专制,排除D项。故选A项。

16. 明朝嘉靖四十年起,对原来世代相袭无偿劳动的轮班匠一律征银,政府则以银雇工,到清朝时最终废除了匠户制度。明朝张居正改革将赋役合并,一概征银,清朝雍正时推行“摊丁入亩”,将历代相沿的丁银并入田赋征收。这些变化( )

A. 适应了商品经济发展的需要 B. 强化了封建国家对百姓的人身控制

C. 使隐匿人口的现象得以减少 D. 使赋税形式开始由实物向货币转变

【答案】A

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“明朝嘉靖四十年起,对原来世代相袭无偿劳动的轮班匠一律征银,政府则以银雇工,到清朝时最终废除了匠户制度。明朝张居正改革将赋役合并,一概征银,清朝雍正时推行‘摊丁入亩’,将历代相沿的丁银并入田赋征收。”可知,明清时期,随着商品经济的发展,政府为适应其发展需要,对赋役制度进行了一系列的变革,A项正确;明清时期,赋役制度的变革,减轻了国家对百姓的人身控制,排除B项;材料中没有描述人口问题,排除C项;一条鞭法使赋税形式开始由实物向货币转变,其只是明清时期赋役制度的一次变革,不全面,排除D项。故选A项。

二、非选择题

17. “文书御天下”,体现了中国古代“文书政治”的传统。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代公文最早可以追溯到商周时期,殷商甲骨卜辞中已有“令”“告”“册”等公文雏形,西周出现“命”“诰”“誓”等王命文书,分别用于授官赐爵、发布政令或训诫臣僚、征伐誓师等重要活动。但总起来看,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。秦汉时文书种类增加,开始形成较为完整的体系。云梦秦简《内史杂》云:“有事请(也),必以书,毋口请,毋(羁)请”;王充《论衡》云:“汉所以能制九州者,文书之力也”。

材料二 唐代正式公文达到15种,更加规范,并以法律形式确定下来。宋代公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来远胜前朝,这与地方行政机构的叠床架屋直接有关。元朝皇帝专用文种诏令分为蒙诏和汉诏,以蒙诏为主体,呈现出鲜明的等级色彩。明代皇帝专用文种新增了谕旨,可以绕开文官政府直接下达,到清代开始制度化。清代臣子有一特殊的上奏文种——“奏折”,可以直达御前,增强了保密性。

——摘编自何庄《古代公文文种变迁原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周文书政治的特点,说明秦汉时期文书种类增加的历史背景。

(2)根据材料二,概括唐以后文书政治的发展趋势。综合上述材料并结合所学知识,说明影响秦汉以来古代公文文种变迁的主要因素。

【答案】(1)特点:出现早;功能多;文种及数量有限;系统的行文关系尚未形成。

背景:大一统国家的建立;中央集权制度的加强;行政管理体系的逐渐成熟。

(2)趋势:更加规范,由以法律形式确定到清代开始制度化。

因素:公文文种全方位增多;地方官府间及中央与地方间文书往来频繁;加强皇权和中央集权的需要。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类、特点类材料分析题。时空是:古代中国。

特点:根据材料“中国古代公文最早可以追溯到商周时期,殷商甲骨卜辞中已有‘令’‘告’‘册’等公文雏形”可知,出现早;根据材料“用于授官赐爵、发布政令或训诫臣僚、征伐誓师等重要活动”可知,功能多;根据材料“总起来看,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。”可知,文种及数量有限,系统的行文关系尚未形成。

背景:根据材料“汉所以能制九州者,文书之力也”结合所学知识可知,大一统国家的建立,中央集权制度的加强;根据材料“汉所以能制九州者,文书之力也”结合所学知识可知,行政管理体系的逐渐成熟。

【小问2详解】

本题是背景类、特点类材料分析题。时空是:古代中国。

趋势:根据材料“唐代正式公文达到15种,更加规范,并以法律形式确定下来。......明代皇帝专用文种新增了谕旨,可以绕开文官政府直接下达,到清代开始制度化。”可知,更加规范,由以法律形式确定到清代开始制度化。

因素:根据材料“宋代公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来远胜前朝,这与地方行政机构的叠床架屋直接有关。”可知,公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来频繁;根据材料“清代臣子有一特殊的上奏文种——‘奏折’,可以直达御前,增强了保密性。”结合所学知识可知,加强皇权和中央集权的需要。

18. 宋代是中国古代经济发展的一个高峰,经济繁荣程度超过了以往各代。阅读材料,完成下列要求。

材料一 “11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”

——摘编自【德】贡德弗兰克《白银资本》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……同样重要的是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代是“世界上经济最先进地区”的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋朝“商业革命”未对中国社会产生爆炸性影响的原因。

【答案】(1)具体表现:城市经济职能增强;海外贸易发达;经济活动打破时空限制;出现纸币交子。

(2)原因:宋代实行专制主义中央集权制度;小农经济占主导地位;理学钳制、束缚人们的思想。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是宋朝(中国)。根据材料一“自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”并结合所学可知,宋代是“世界上经济最先进地区”的具体表现有城市经济职能增强;海外贸易发达;经济活动打破时空限制;出现纸币交子。

【小问2详解】

本题是背景类材料分析题。时空是宋朝(中国)。原因:结合所学可从经济、政治、思想等角度进行分析。政治上,宋代实行专制主义中央集权制度;经济上,小农经济占主导地位;思想方面,理学钳制、束缚人们的思想。

19. [明朝文人笔记与社会状况]

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。表3选自史书所载明初至万历末年政治、经济、文化、习俗等诸多方面的情况。

史料出处 史料内容

卷一“列朝”门“告天即位”条 高皇帝(明太祖)将登宝位……是时连阴,入明年元旦即晴。至日,日光皎洁,合祭天地,上即位于南郊。按是词先告上帝,以见未敢遽登至尊,且请烈风异景以示不可。是以天下为公,未尝矫饰符命,涂世耳目,真合尧舜汤武为心也。超千古而延万世,宜哉

卷十二“河槽”门“海运”条 隆庆五年(1571年),山东巡抚梁梦龙等,上海运议曰:“……第考海道,南自淮安至胶州,北自天津至海仓,各有商贩往来……可以接济京储,羽翼漕河,省挽牵之力,免守帮之苦,而防海卫所,犬牙错落,又可以严海禁,壮神都。甚便”

卷十二“户部”门“海上市舶司”条 我朝书生辈,不知军国大计,动云禁绝通番,以杜寇患。不知闽广大家,正利官府之禁,为私占之地。如嘉靖间,闽浙遭倭祸,皆起于豪右之潜通岛夷:始不过贸易牟利耳;继而强夺其宝货,靳不与直,以故迹愤称兵……若闽中海禁日严,而滨海势豪,全以通番致素封

卷二十四“风俗”门“火把节”条 今滇中以六月念八日为火把节。是日,人家缚茭芦高七八尺,置门外烧之,至夜火光烛天。又用牲肉细缕如脍,和以盐醯生食之

卷二十五“评论”“著述”“词曲”三门中“时尚小令”条 比年以来,又有《打枣竿》挂枝儿》二曲,其腔调约略相似。则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之……又《山坡羊》者李、何二公所喜,今南北词俱有此名

——据[明]沈德符《万历野获编》整理

阐述从材料整体或某一局部中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

【答案】现象:明太祖朱元璋祭告天地即位,建立明朝。

阐述:明末农民战争推翻元朝,朱元璋称帝建立新王朝。战乱之后,社会矛盾比较尖锐。儒学自汉代以来长期成为封建社会正统思想,影响深刻。朱元璋诏告天地,自比儒者所歌颂的“尧舜汤武”,借助儒学以稳定新政权,证明政权的合法性,这有助于树立皇帝和明王朝的权威,有助于增强士大夫的政治认同,赢得民心,有利于稳定统治秩序。

结论:古代的统治者借助充满仪式感的祭祀活动树立中央政府的权威,对稳定社会其有重要作用。

【解析】

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是中国明朝。

根据材料“按是词先告上帝,以见未敢遽登至尊,且请烈风异景以示不可。”可提炼出现象,即明太祖朱元璋祭告天地即位,建立明朝。

结合所学可知,明末农民战争推翻元朝,朱元璋称帝建立新王朝。战乱之后,社会矛盾比较尖锐。儒学自汉代以来长期成为封建社会正统思想,影响深刻。根据材料“是以天下为公,未尝矫饰符命,涂世耳目,真合尧舜汤武为心也。超千古而延万世,宜哉”可知,朱元璋诏告天地,自比儒者所歌颂的“尧舜汤武”,借助儒学以稳定新政权,证明政权的合法性,这有助于树立皇帝和明王朝的权威,有助于增强士大夫的政治认同,赢得民心,有利于稳定统治秩序。最后进行总结,升华主题,即古代的统治者借助充满仪式感的祭祀活动树立中央政府的权威,对稳定社会其有重要作用。或者根据材料中的选编内容的信息,再结合材料中的表格内容,可得出《万历野获编》涉及明代政治、经济、社会、文化、外交等各方面的发展状况。在阐述时,可结合明代的经济、政治、思想文化、社会状况等逐一分析。明代属于我国封建社会晚期。一方面,社会经济文化高度繁荣;另一方面,君主专制空前加强,统治者实行海禁政策,传统科技难以实现革命性突破,进入总结期。根据材料“……第考海道,南自淮安至胶州,北自天津至海仓,各有商贩往来……可以接济京储,羽翼漕河,省挽牵之力,免守帮之苦,而防海卫所,犬牙错落,又可以严海禁,壮神都。甚便”“今滇中以六月念八日为火把节。是日,人家缚茭芦高七八尺,置门外烧之,至夜火光烛天。”“则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之……又《山坡羊》者李、何二公所喜,今南北词俱有此名”可知,史料涉及明朝政治上新政权的建立、经济上海运的发展、外交上海禁政策、民间社会风俗以及文化上世俗文化繁荣,反映了明代的各方面的社会变迁,为我们描绘了一幅幅生动的明代社会画卷,史料内容丰富,具有重要参考价值。

最后进行总结,一定时期的文化是一定时期社会经济和政治的反映,应重视不同领域的史料所呈现的整体性。如:古代的统治者借助充满仪式感的祭祀活动树立中央政府的权威,对稳定社会其有重要作用。

开放性试题,言之有理即可。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 辽宋夏金时期,大批汉人迁移到契丹腹地,女真人大批迁居原北宋统治的地区,南宋出现了“江、浙、湖、湘、闽、广、西北流寓之人遍满”的情况,各民族间大杂居、小聚居的分布形态进一步形成和发展。辽、西夏、金民族政权在承囊自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度,辽“官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人”,西夏“曲延儒士,浙行中国之风”,金仿汉制行科举。两宋王朝设置榷场与周边民族进行经贸往来,互通有无,一张全国性的市场网络逐渐发展。

-摘编自段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

材料二 元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文。忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着“天下一家”的中华民族共同体意识。忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官,并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中。

-摘编白王文光、马宜果《元朝的大一统实践与中华民族共同体意识》

(1)根据材料一,概括指出辽宋夏金时期中华民族一体化进程的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析忽必烈的大一统实践的历史意义。

【答案】(1)汉人外迁到契丹腹地,女真人内迁到北方中原地区;少数民族政权既保持自身传统,又吸收中原的文化和制度;两宋设置榷场,与少数民族经贸往来频繁。

(2)继承和发扬了儒学思想文化,促进了民族之间思想文化的交流,反映了对中华文化的认同;用大一统思想来修撰正史,促进中华民族共同体意识的形成;重视农业生产和技术,促进了农耕文明的继续发展;对传说人物和杰出人物的认同,有利于中华民族一体化的形成。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空:辽宋夏金时期。据材料一“辽宋夏金时期,大批汉人迁移到契丹腹地,女真人大批迁居原北宋统治的地区”可知,汉人外迁到契丹腹地,女真人内迁到北方中原地区;据材料一“辽、西夏、金民族政权在承囊自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度”可知,少数民族政权既保持自身传统,又吸收中原的文化和制度,形成自身特色的治理方式;据材料一“两宋王朝设置榷场与周边民族进行经贸往来,互通有无,一张全国性的市场网络逐渐发展”可知,两宋设置榷场,与少数民族经贸往来频繁。

小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空:元朝。据材料二“元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文”可知,继承和发扬了儒学思想文化,促进了民族之间思想文化的交流,反映了对中华文化的认同;据材料二“忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着‘天下一家’的中华民族共同体意识”可知,用大一统思想来修撰正史,促进中华民族共同体意识的形成;据材料二“忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官”可知,重视农业生产和,促进了农耕文明的继续发展;据材料二“并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中”可知,对传说人物和杰出人物的认同,有利于中华民族一体化的形成。

历史试卷

一、选择题

1. 在传统史学认识中,夏商周三代是纵向关系,即商代夏、周代商的改朝换代和继承关系;后来,有学者对此提出了不同见解,指出了它们之间的差异性;随着现代考古学的发展,有学者进一步指出,夏商周三代不仅是前赴后继的朝代继承关系,而且是一直同时的列国之间的关系,三代之间有差异,但也有共同之处。由此可知,对夏商周关系的认识( )

A. 随着史学研究的发展而趋于全面 B. 在对原有观点的批判中取得突破

C. 使得三代之间的关系日益复杂化 D. 受到史学研究者主观因素的支配

2. 下图所示为战国时期主要流行的货币式样。这可以反映当时( )

A. 政治格局的发展状况 B. 区域之间商品交换活跃

C. 秦国经济的优势明显 D. 诸侯争相开展变法运动

3. 战国时期,赵武灵王提出实行“胡服骑射”时,遭到了守旧势力的强烈反对。反对的理由是,中原“衣服有常”,是“礼之制也”,向来是“蛮夷”学习的榜样;实行“胡服骑射”是“变古之教,易古之道”。赵武灵王则指出:“服者,所以便用也;礼者,所以信事也。”必须“观时而制法,因事而制礼”。于是自己带头“胡服骑射”。上述史实( )

A. 表明华夏认同观念受到冲击 B. 使赵国礼制率先走向瓦解

C. 体现了社会转型的时代特征 D. 说明游牧文明更具先进性

4. 孔子提出“有教无类”,老子追求返璞归真,墨子主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,韩非子强调“法”“术”“势”。上述思想( )

A. 是社会转型的反映 B. 均得到不同诸侯国重视

C. 具有明显人文精神 D. 发展成传统主流思想

5. 关于上行文体(下级向上级所呈递公文的一种文体),先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称“上书”,而秦朝则把臣下上书改称为“奏”。从字形、字义上,“奏”蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。这种文体称谓的转变( )

A. 说明封建等级制度正式确立 B. 体现了皇权政治文化诉求

C. 反映了秦朝实现统一的愿望 D. 表明皇权与相权的矛盾尖锐

6. 下面为甘肃敦煌莫高窟323属的初唐壁画《张骞出使西域》及其简介。据此判断,该壁画( )

敦煌壁画常会在一个画面中展现出一个完整的故事。壁画右下方是汉武帝与众臣来甘泉宫瞻仰“祭天金人”的场景;下方画面内容为汉武帝在群臣簇拥下,骑马送张骞前往西域,张骞手持芴板,在汉武帝面前跪拜辞别;左边介绍张骞一行前往西域的情况:一位僧人模样的人在前引路,两个持旌节的人紧随其后,其中之一为张骞。左下方展示出崇山峻岭掩映下的大夏国,张骞历尽险阻,最终抵达目的地。

A. 客观真实地再现了张骞出使西域的历史 B. 说明佛教在初唐传入西域

C. 折射出唐代西北地区市民文化的独特性 D. 兼具艺术价值和史料价值

7. 西汉初年沿承素制,严厉限制关中地区与关东地区的人员、马匹等往来,出入其间必须持有官府发给的“传”来作为通行凭证。这些措施旨在( )

A. 控制关东经济 B. 保障边境安宁 C. 解决王国问题 D. 增强中央威权

8. 王献之的书法在“兼众家之长,集诸体之美”的基础上,创造出自己独特的风格。由晋末至梁代,他的艺术影响甚至超过了其父王羲之。下图是其代表作《中秋帖》,最符合该帖书体特征的表述是( )

A. 端方浑厚 B. 扁平工整 C. 率性俊逸 D. 规矩整齐

9. 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上逐渐成为统一和不可分割的整体。这有利于( )

A. 民族交融加强 B. 经济重心北移 C. 专制皇权发展 D. 南北方同质化

10. 下表所示为对唐代社会状况的有关描述。据此可知,唐代( )

“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡袭防斗时” 王建《凉州行》

“伊吾(今新疆哈密一带)之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继” 宋敏求《唐大诏令集》

“是时中国盛疆,自安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(今甘肃省黄河以东,青海省青海湖以东至陇山的地区)” 司马光《资治通鉴》

A. 陆上丝路较繁荣 B. 诗人推崇异域文化

C. 民族交融出现高峰 D. 经济文化领先世界

11. 安史之乱后,韩愈、柳宗元发起古文运动,主张摒弃华而不实的骈文而写平易的散文,借此昌明儒家之道。北宋更重视文以载道的理念。唐宋古文运动( )

A. 促成了唐宋文学领域的繁荣 B. 折射出唐宋严重的社会危机

C. 反映了经济繁盛的时代风貌 D. 表明以文治国传统由来已久

12. 宋代理学家反复强调,“天理”作为普遍绝对的本体存在,也是一种道德存在,“理”就是一个最高的道德原理。“天理”支配着世界的秩序和变化,不仅是一切自然物的内在法则,也是社会生活的规范与人文法则。这反映出当时( )

A. 封建统治危机的加深 B. 儒学的哲学化与体系化

C. 三教合一的趋势加强 D. 儒学的世俗化与宗教化

13. 南宋时期,南方士人在政府中占压倒性名数,与东晋南朝“侨人”掌权之格局大为不同。到元朝时,有南人抱怨“今世之士,生于南方者,为时所弃,恒不得为显官”,甚至有人为求仕不得不“诡籍于北,而讳弃父母之邦”。这种变化说明元朝( )

A. 文化重心与政治中心重合 B. 士人价值观念的根本改变

C. 统治政策进行了重大调整 D. 南人被排斥在统治阶级外

14. 明朝中后期,北部边疆形势日益严峻,蒙古骑兵时常袭扰劫掠边地。1571年,明朝与鞑靼俺答汗终于达成和议,册封俺答汗等,恢复通贡关系,并同意蒙古人在大同、宣府等边镇与汉族互市贸易,听边民自相贸易。此后,“边境休息,……数千里军民乐业,不用兵戈”。这可用于说明( )

A. 经济交流是蒙汉关系和谐的重要基础 B. 明朝边患问题得到妥善解决

C. 蒙古草原地带首次纳入中原王朝版图 D. 明朝树立起中央政府的权威

15. 有学者指出:“乾隆时代的制度犹如台球那样结实——它那么完整、精确、苛求,以至想不服从就会冒很大的风险。要摆脱它,要么靠贪污舞弊,要么依赖惰性——即使什么都不干,只要参照惯例就够了。”这可用于说明,乾隆时代( )

A. 制度僵化为社会危机埋下祸患 B. 闭关自守无法适应新环境

C. 君主专制使官员贪污腐败成风 D. 思想专制阻碍了社会发展

16. 明朝嘉靖四十年起,对原来世代相袭无偿劳动的轮班匠一律征银,政府则以银雇工,到清朝时最终废除了匠户制度。明朝张居正改革将赋役合并,一概征银,清朝雍正时推行“摊丁入亩”,将历代相沿的丁银并入田赋征收。这些变化( )

A. 适应了商品经济发展的需要 B. 强化了封建国家对百姓的人身控制

C. 使隐匿人口的现象得以减少 D. 使赋税形式开始由实物向货币转变

二、非选择题

17. “文书御天下”,体现了中国古代“文书政治”传统。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代公文最早可以追溯到商周时期,殷商甲骨卜辞中已有“令”“告”“册”等公文雏形,西周出现“命”“诰”“誓”等王命文书,分别用于授官赐爵、发布政令或训诫臣僚、征伐誓师等重要活动。但总起来看,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。秦汉时文书种类增加,开始形成较为完整的体系。云梦秦简《内史杂》云:“有事请(也),必以书,毋口请,毋(羁)请”;王充《论衡》云:“汉所以能制九州者,文书之力也”。

材料二 唐代正式公文达到15种,更加规范,并以法律形式确定下来。宋代公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来远胜前朝,这与地方行政机构的叠床架屋直接有关。元朝皇帝专用文种诏令分为蒙诏和汉诏,以蒙诏为主体,呈现出鲜明的等级色彩。明代皇帝专用文种新增了谕旨,可以绕开文官政府直接下达,到清代开始制度化。清代臣子有一特殊的上奏文种——“奏折”,可以直达御前,增强了保密性。

——摘编自何庄《古代公文文种变迁原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周文书政治的特点,说明秦汉时期文书种类增加的历史背景。

(2)根据材料二,概括唐以后文书政治的发展趋势。综合上述材料并结合所学知识,说明影响秦汉以来古代公文文种变迁的主要因素。

18. 宋代是中国古代经济发展的一个高峰,经济繁荣程度超过了以往各代。阅读材料,完成下列要求。

材料一 “11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”

——摘编自【德】贡德弗兰克《白银资本》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……同样重要的是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代是“世界上经济最先进地区”的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋朝“商业革命”未对中国社会产生爆炸性影响的原因。

19. [明朝文人笔记与社会状况]

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。表3选自史书所载明初至万历末年政治、经济、文化、习俗等诸多方面的情况。

史料出处 史料内容

卷一“列朝”门“告天即位”条 高皇帝(明太祖)将登宝位……是时连阴,入明年元旦即晴。至日,日光皎洁,合祭天地,上即位于南郊。按是词先告上帝,以见未敢遽登至尊,且请烈风异景以示不可。是以天下为公,未尝矫饰符命,涂世耳目,真合尧舜汤武为心也。超千古而延万世,宜哉

卷十二“河槽”门“海运”条 隆庆五年(1571年),山东巡抚梁梦龙等,上海运议曰:“……第考海道,南自淮安至胶州,北自天津至海仓,各有商贩往来……可以接济京储,羽翼漕河,省挽牵之力,免守帮之苦,而防海卫所,犬牙错落,又可以严海禁,壮神都。甚便”

卷十二“户部”门“海上市舶司”条 我朝书生辈,不知军国大计,动云禁绝通番,以杜寇患。不知闽广大家,正利官府之禁,为私占之地。如嘉靖间,闽浙遭倭祸,皆起于豪右之潜通岛夷:始不过贸易牟利耳;继而强夺其宝货,靳不与直,以故迹愤称兵……若闽中海禁日严,而滨海势豪,全以通番致素封

卷二十四“风俗”门“火把节”条 今滇中以六月念八日为火把节。是日,人家缚茭芦高七八尺,置门外烧之,至夜火光烛天。又用牲肉细缕如脍,和以盐醯生食之

卷二十五“评论”“著述”“词曲”三门中“时尚小令”条 比年以来,又有《打枣竿》挂枝儿》二曲,其腔调约略相似。则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之……又《山坡羊》者李、何二公所喜,今南北词俱有此名

——据[明]沈德符《万历野获编》整理

阐述从材料整体或某一局部中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

20. 阅读材料,完成下列要求

材料一 辽宋夏金时期,大批汉人迁移到契丹腹地,女真人大批迁居原北宋统治的地区,南宋出现了“江、浙、湖、湘、闽、广、西北流寓之人遍满”的情况,各民族间大杂居、小聚居的分布形态进一步形成和发展。辽、西夏、金民族政权在承囊自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度,辽“官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人”,西夏“曲延儒士,浙行中国之风”,金仿汉制行科举。两宋王朝设置榷场与周边民族进行经贸往来,互通有无,一张全国性的市场网络逐渐发展。

-摘编自段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

材料二 元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文。忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着“天下一家”的中华民族共同体意识。忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官,并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中。

-摘编白王文光、马宜果《元朝的大一统实践与中华民族共同体意识》

(1)根据材料一,概括指出辽宋夏金时期中华民族一体化进程的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析忽必烈的大一统实践的历史意义。

丰城市第九中学2023-2024学年高三上学期开学考试

历史试卷 答案解析

一、选择题

1. 在传统史学认识中,夏商周三代是纵向关系,即商代夏、周代商的改朝换代和继承关系;后来,有学者对此提出了不同见解,指出了它们之间的差异性;随着现代考古学的发展,有学者进一步指出,夏商周三代不仅是前赴后继的朝代继承关系,而且是一直同时的列国之间的关系,三代之间有差异,但也有共同之处。由此可知,对夏商周关系的认识( )

A. 随着史学研究的发展而趋于全面 B. 在对原有观点的批判中取得突破

C. 使得三代之间的关系日益复杂化 D. 受到史学研究者主观因素的支配

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干设问词,可知是推断题。时空是:夏商西周时期(中国)。据材料可知,随着现代考古学的发展,史学家对夏商周关系有了新的更全面的认识,从原先的改朝换代和继承关系,改为认识到三代不仅是继承关系,而且是一直同时的列国之间的关系,认识更全面,A项正确;据材料“随着现代考古学的发展”可得出认识的突破是因为新证据新材料的出现,且新认识并不完全否定三代存在继承关系的旧认识,排除B项;三代关系原本就不是简单的继承关系,新观点只是揭示了真相,“导致关系复杂化”说法不恰当,排除C项;材料中史学家观点的变化不是出于主观因素,而是在借助史料,严密论证基础上得出的,不具有随意性,排除D项。故选A项。

2. 下图所示为战国时期主要流行的货币式样。这可以反映当时( )

A. 政治格局的发展状况 B. 区域之间商品交换活跃

C. 秦国经济的优势明显 D. 诸侯争相开展变法运动

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词可知是本质题。时空是战国时期(中国)。据材料“战国时期主要流行的货币式样”,可以看出战国时期,流行的货币并不相同,说明该时期社会动荡,政治混乱的格局,A项正确;仅从货币式样,无法得出商品交换的信息,排除B项;材料强调的是货币的式样,不能得出秦国经济发展的优势信息,排除C项;仅从货币式样,无法反映战国时期的变法运动,排除D项。故选A项。

3. 战国时期,赵武灵王提出实行“胡服骑射”时,遭到了守旧势力的强烈反对。反对的理由是,中原“衣服有常”,是“礼之制也”,向来是“蛮夷”学习的榜样;实行“胡服骑射”是“变古之教,易古之道”。赵武灵王则指出:“服者,所以便用也;礼者,所以信事也。”必须“观时而制法,因事而制礼”。于是自己带头“胡服骑射”。上述史实( )

A. 表明华夏认同观念受到冲击 B. 使赵国礼制率先走向瓦解

C. 体现了社会转型的时代特征 D. 说明游牧文明更具先进性

【答案】C

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词可知是影响题和本质题。时空是战国时期(中国)。据本题材料信息可得出主要结论:“胡服骑射”时,遭到了守旧势力的强烈反对,反对的理由是中原向来是蛮夷学习的对象,但是赵武灵王却是一反常态,亲自带头学习,以迎合时代发展的需要,体现了社会转型的时代特征,C项正确;材料突出的是战国时期的时代变革,并不是华夏认同观念受到冲击,并且这时期华夏认同观念逐渐加强,排除A项;没有同其他诸侯国进行对比,无法得出“率先”,排除B项;文明无优劣之分,各个文明都有其特色,排除D项。故选C项。

4. 孔子提出“有教无类”,老子追求返璞归真,墨子主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,韩非子强调“法”“术”“势”。上述思想( )

A. 是社会转型的反映 B. 均得到不同诸侯国重视

C. 具有明显人文精神 D. 发展成为传统主流思想

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:春秋战国时期(中国)。结合所学可知,孔子提出的“有教无类”一定程度上反映了春秋时期私学的产生,“兼爱”“非攻”“尚贤”等体现了当时列国纷争的社会状况,“法”“术”“势”等体现了加强中央集权,综上,这些思想都是社会转型在思想领域的反映,A项正确;结合所学可知,儒家、法家等思想较受诸侯国重视,这些思想并非都得重视,排除B项;人文精神强调以人为核心,材料信息与此无关,排除C项;儒家发展成为传统主流思想,排除D项。故选A项。

5. 关于上行文体(下级向上级所呈递公文的一种文体),先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称“上书”,而秦朝则把臣下上书改称为“奏”。从字形、字义上,“奏”蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。这种文体称谓的转变( )

A. 说明封建等级制度正式确立 B. 体现了皇权的政治文化诉求

C. 反映了秦朝实现统一的愿望 D. 表明皇权与相权的矛盾尖锐

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是先秦至秦朝时期。根据材料“先秦时期,一般臣庶向君主言事,多称‘上书’,而秦朝则把臣下上书改称为‘奏’。……‘奏’蕴含以手恭敬、惧畏地进献的意思。”可知,秦朝时期臣下对君主的上书具有以手恭敬、惧畏地进献的含义,这是秦朝皇权至高无上的必然要求,说明文体称谓的转变具有强化专制统治的色彩,B项正确;秦朝废除了西周时期的封建等级制度,排除A项;材料未涉及秦朝实现统一的相关信息,不符合题意,排除C项;材料未涉及皇权与相权之间的矛盾,不符合题意,排除D项。故选B项。

6. 下面为甘肃敦煌莫高窟323属初唐壁画《张骞出使西域》及其简介。据此判断,该壁画( )

敦煌壁画常会在一个画面中展现出一个完整的故事。壁画右下方是汉武帝与众臣来甘泉宫瞻仰“祭天金人”的场景;下方画面内容为汉武帝在群臣簇拥下,骑马送张骞前往西域,张骞手持芴板,在汉武帝面前跪拜辞别;左边介绍张骞一行前往西域的情况:一位僧人模样的人在前引路,两个持旌节的人紧随其后,其中之一为张骞。左下方展示出崇山峻岭掩映下的大夏国,张骞历尽险阻,最终抵达目的地。

A. 客观真实地再现了张骞出使西域的历史 B. 说明佛教在初唐传入西域

C. 折射出唐代西北地区市民文化的独特性 D. 兼具艺术价值和史料价值

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝、唐朝(中国)。据材料可知,敦煌莫高窟的初唐壁画《张骞出使西域》,描绘了张骞出使西域的场景,对研究汉朝的历史具有较高的史料价值,同时做为敦煌的壁画,具有较高的艺术价值,D项正确;客观真实地再现了张骞出使西域的历史,说法过于绝对,排除A项;材料描述的是张骞出使西域,没有描述佛教传入西域的信息,排除B项;壁画描绘的是汉朝时期西域的情景,而非唐朝,排除C项。故选D项。

7. 西汉初年沿承素制,严厉限制关中地区与关东地区的人员、马匹等往来,出入其间必须持有官府发给的“传”来作为通行凭证。这些措施旨在( )

A. 控制关东经济 B. 保障边境安宁 C. 解决王国问题 D. 增强中央威权

【答案】D

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:西汉时期的中国。材料强调的是西汉政府对关东和关中地区的管理,出入必须有官府发给的“传”,可知这增强了中央的权威,D项正确;材料提到的是关中和关东地区,只是说关东片面,排除A项;关中地区不是边境,不能说保障边境安宁,排除B项;材料体现的是关中和关东的经济往来,不涉及王国问题,排除C项。故选D项。

8. 王献之的书法在“兼众家之长,集诸体之美”的基础上,创造出自己独特的风格。由晋末至梁代,他的艺术影响甚至超过了其父王羲之。下图是其代表作《中秋帖》,最符合该帖书体特征的表述是( )

A. 端方浑厚 B. 扁平工整 C. 率性俊逸 D. 规矩整齐

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:古代中国。根据材料可知,王献之的《中秋贴》是草书,草书的特点是率性俊逸,C项正确;端方浑厚是楷书的特点, 排除A项;扁平工整是隶书的特点,排除B项;规矩整齐是楷书的特点,排除D项。故选C项。

9. 从辽、金朝起,中国政治上的统治重心开始北移,燕京(今北京)成为此后历朝统治的政治中心,使得长城南北在政治、经济、社会、文化上逐渐成为统一和不可分割的整体。这有利于( )

A. 民族交融加强 B. 经济重心北移 C. 专制皇权发展 D. 南北方同质化

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是影响题,时空是辽朝、金朝以后的北京。根据材料得出主要结论:辽、金朝开始,北京逐渐成为了中国的政治中心,这有利于加强长城南北地区经济文化的交流,从而加强民族交融,A项正确;经济重心南移开始于唐朝中后期,完成于南宋,并不是由南向北转移,排除B项;材料未涉及君主专制强化的相关信息,不符合题意,排除C项;“南北方同质化”与当时的史实不符,排除D项。故选A项。

10. 下表所示为对唐代社会状况的有关描述。据此可知,唐代( )

“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡袭防斗时” 王建《凉州行》

“伊吾(今新疆哈密一带)之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继” 宋敏求《唐大诏令集》

“是时中国盛疆,自安远门西尽唐境凡万二千里,闾阎相望,桑麻翳野,天下称富庶者无如陇右(今甘肃省黄河以东,青海省青海湖以东至陇山的地区)” 司马光《资治通鉴》

A. 陆上丝路较为繁荣 B. 诗人推崇异域文化

C. 民族交融出现高峰 D. 经济文化领先世界

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题。根据材料“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。驱羊亦著锦为衣,为惜毡袭防斗时”可知,题干描述了唐代河西走廊一带胡人学习汉族从事农桑的情景;“伊吾(今新疆哈密一带)之右,波斯以东,职贡不绝,商旅相继”描述了唐代西域地区中外贸易繁盛的景象;“天下称富庶者无如陇右(今甘肃省黄河以东,青海省青海湖以东至陇山的地区)”描述了唐代陇右地区经济繁盛的信息。由此可见,唐代时期陆上丝绸之路的商业贸易比较繁荣,A项正确;材料体现不出诗人对异域文化的推崇,不符合题意,排除B项;材料并未强调民族交融的情况,无法直接得出民族交融出现高峰的结论,排除C项;材料并未对比唐朝与世界其他地区的经济文化状况,无法得出唐朝经济文化领先世界的结论,排除D项。故选A项。

11. 安史之乱后,韩愈、柳宗元发起古文运动,主张摒弃华而不实的骈文而写平易的散文,借此昌明儒家之道。北宋更重视文以载道的理念。唐宋古文运动( )

A. 促成了唐宋文学领域的繁荣 B. 折射出唐宋严重的社会危机

C. 反映了经济繁盛的时代风貌 D. 表明以文治国传统由来已久

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单选题,据题干可知是本质题,据材料时间信息得出准确时空是唐宋。安史之乱后出现藩镇割据,一直到宋初,都处于社会动荡的阶段,社会信仰缺失,此时提倡古文运动,来昌明儒家之道,有利于重新确立社会信仰,所以顾问运动反映出唐宋严重的社会危机,B项正确。古文运动和文学繁荣没有直接联系,排除A项;安史之乱后藩镇割据社会动荡,经济繁荣不符合史实,排除C项;材料没有体现治国思想,排除D项。故选B项。

12. 宋代理学家反复强调,“天理”作为普遍绝对的本体存在,也是一种道德存在,“理”就是一个最高的道德原理。“天理”支配着世界的秩序和变化,不仅是一切自然物的内在法则,也是社会生活的规范与人文法则。这反映出当时( )

A. 封建统治危机加深 B. 儒学的哲学化与体系化

C. 三教合一的趋势加强 D. 儒学的世俗化与宗教化

【答案】B

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料和所学知识可知,宋代理学家将儒家伦理道德和等级秩序上升到天理的高度,论证了天理的神圣性和至上性,体现了儒学的哲学化与体系化,B项正确;宋朝仍处于封建社会的上升阶段,A项不符合史实,排除A项;材料体现了儒学的哲学化与体系化,未涉及三教合一趋势,三教合一是指儒释道的融合趋势,排除C项;材料反映出当时儒学的哲学化与体系化,世俗化强调与百姓生活更加贴近,与材料内容不符,排除D项。故选B项。

13. 南宋时期,南方士人在政府中占压倒性名数,与东晋南朝“侨人”掌权之格局大为不同。到元朝时,有南人抱怨“今世之士,生于南方者,为时所弃,恒不得为显官”,甚至有人为求仕不得不“诡籍于北,而讳弃父母之邦”。这种变化说明元朝( )

A. 文化重心与政治中心重合 B. 士人价值观念的根本改变

C. 统治政策进行了重大调整 D. 南人被排斥在统治阶级外

【答案】C

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。根据材料“南宋时期,南方士人在政府中占压倒性名数”、“生于南方者,为时所弃,恒不得为显官”结合所学知识可知,南宋时,南方官员在政府中占多数,但到了元朝,就变少了,这是由于元朝的统治政策进行了重大调整,元代实行的是民族歧视和民族压迫政策,在民族政策上,全国实行四等人制,即蒙古人、色目人、汉人、南人四等,南方人较难当官,C项正确;元朝时,文化重心与政治中心没有重合,排除A项;士人价值观念未发生根本变化,排除B项;D项过于绝对,排除D项。故选C项。

14. 明朝中后期,北部边疆形势日益严峻,蒙古骑兵时常袭扰劫掠边地。1571年,明朝与鞑靼俺答汗终于达成和议,册封俺答汗等,恢复通贡关系,并同意蒙古人在大同、宣府等边镇与汉族互市贸易,听边民自相贸易。此后,“边境休息,……数千里军民乐业,不用兵戈”。这可用于说明( )

A. 经济交流是蒙汉关系和谐的重要基础 B. 明朝边患问题得到妥善解决

C. 蒙古草原地带首次纳入中原王朝版图 D. 明朝树立起中央政府权威

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝中后期(中国)。根据材料“恢复通贡关系,并同意蒙古人在大同、宣府等边镇与汉族互市贸易,听边民自相贸易”、“数千里军民乐业,不用兵戈”结合所学知识可知,1571年,鞑靼首领俺答汗与明朝订立合议,并接受明朝的册封,双方恢复并扩大贸易关系,直到明末基本上维持了和平局面,反映出经济经济交流促进了蒙汉关系的和谐,A项正确;材料只涉及北部鞑靼与明朝关系,但明朝边患还有其他地区,排除B项;元朝时,蒙古草原地带已经纳入中原王朝版图,排除C项;材料体现的是明朝与鞑靼间的关系,与中央政府权威无关,排除D项。故选A项。

15. 有学者指出:“乾隆时代的制度犹如台球那样结实——它那么完整、精确、苛求,以至想不服从就会冒很大的风险。要摆脱它,要么靠贪污舞弊,要么依赖惰性——即使什么都不干,只要参照惯例就够了。”这可用于说明,乾隆时代( )

A. 制度僵化为社会危机埋下祸患 B. 闭关自守无法适应新环境

C. 君主专制使官员贪污腐败成风 D. 思想专制阻碍了社会发展

【答案】A

【解析】

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:清朝中国。据材料“乾隆时代的制度犹如台球那样结实——它那么完整、精确、苛求,……要摆脱它,要么靠贪污舞弊,要么……参照惯例就够了”可知,该学者认为乾隆时代制度严密僵化,造成贪污腐败和因循守旧,A项正确;材料所述为制度僵化造成因循守旧,而非限制对外交往造成闭关自守,排除B项;材料本意是制度僵化而非君主专制引发贪污舞弊,排除C项;材料主要讲制度僵化,而非思想专制,排除D项。故选A项。

16. 明朝嘉靖四十年起,对原来世代相袭无偿劳动的轮班匠一律征银,政府则以银雇工,到清朝时最终废除了匠户制度。明朝张居正改革将赋役合并,一概征银,清朝雍正时推行“摊丁入亩”,将历代相沿的丁银并入田赋征收。这些变化( )

A. 适应了商品经济发展的需要 B. 强化了封建国家对百姓的人身控制

C. 使隐匿人口的现象得以减少 D. 使赋税形式开始由实物向货币转变

【答案】A

【解析】

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“明朝嘉靖四十年起,对原来世代相袭无偿劳动的轮班匠一律征银,政府则以银雇工,到清朝时最终废除了匠户制度。明朝张居正改革将赋役合并,一概征银,清朝雍正时推行‘摊丁入亩’,将历代相沿的丁银并入田赋征收。”可知,明清时期,随着商品经济的发展,政府为适应其发展需要,对赋役制度进行了一系列的变革,A项正确;明清时期,赋役制度的变革,减轻了国家对百姓的人身控制,排除B项;材料中没有描述人口问题,排除C项;一条鞭法使赋税形式开始由实物向货币转变,其只是明清时期赋役制度的一次变革,不全面,排除D项。故选A项。

二、非选择题

17. “文书御天下”,体现了中国古代“文书政治”的传统。阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国古代公文最早可以追溯到商周时期,殷商甲骨卜辞中已有“令”“告”“册”等公文雏形,西周出现“命”“诰”“誓”等王命文书,分别用于授官赐爵、发布政令或训诫臣僚、征伐誓师等重要活动。但总起来看,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。秦汉时文书种类增加,开始形成较为完整的体系。云梦秦简《内史杂》云:“有事请(也),必以书,毋口请,毋(羁)请”;王充《论衡》云:“汉所以能制九州者,文书之力也”。

材料二 唐代正式公文达到15种,更加规范,并以法律形式确定下来。宋代公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来远胜前朝,这与地方行政机构的叠床架屋直接有关。元朝皇帝专用文种诏令分为蒙诏和汉诏,以蒙诏为主体,呈现出鲜明的等级色彩。明代皇帝专用文种新增了谕旨,可以绕开文官政府直接下达,到清代开始制度化。清代臣子有一特殊的上奏文种——“奏折”,可以直达御前,增强了保密性。

——摘编自何庄《古代公文文种变迁原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周文书政治的特点,说明秦汉时期文书种类增加的历史背景。

(2)根据材料二,概括唐以后文书政治的发展趋势。综合上述材料并结合所学知识,说明影响秦汉以来古代公文文种变迁的主要因素。

【答案】(1)特点:出现早;功能多;文种及数量有限;系统的行文关系尚未形成。

背景:大一统国家的建立;中央集权制度的加强;行政管理体系的逐渐成熟。

(2)趋势:更加规范,由以法律形式确定到清代开始制度化。

因素:公文文种全方位增多;地方官府间及中央与地方间文书往来频繁;加强皇权和中央集权的需要。

【解析】

【小问1详解】

本题是背景类、特点类材料分析题。时空是:古代中国。

特点:根据材料“中国古代公文最早可以追溯到商周时期,殷商甲骨卜辞中已有‘令’‘告’‘册’等公文雏形”可知,出现早;根据材料“用于授官赐爵、发布政令或训诫臣僚、征伐誓师等重要活动”可知,功能多;根据材料“总起来看,这一时期的公文文种及数量还很有限,较为系统的行文关系尚未形成。”可知,文种及数量有限,系统的行文关系尚未形成。

背景:根据材料“汉所以能制九州者,文书之力也”结合所学知识可知,大一统国家的建立,中央集权制度的加强;根据材料“汉所以能制九州者,文书之力也”结合所学知识可知,行政管理体系的逐渐成熟。

【小问2详解】

本题是背景类、特点类材料分析题。时空是:古代中国。

趋势:根据材料“唐代正式公文达到15种,更加规范,并以法律形式确定下来。......明代皇帝专用文种新增了谕旨,可以绕开文官政府直接下达,到清代开始制度化。”可知,更加规范,由以法律形式确定到清代开始制度化。

因素:根据材料“宋代公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来远胜前朝,这与地方行政机构的叠床架屋直接有关。”可知,公文文种全方位增多,地方官府间及中央与地方间文书往来频繁;根据材料“清代臣子有一特殊的上奏文种——‘奏折’,可以直达御前,增强了保密性。”结合所学知识可知,加强皇权和中央集权的需要。

18. 宋代是中国古代经济发展的一个高峰,经济繁荣程度超过了以往各代。阅读材料,完成下列要求。

材料一 “11世纪和12世纪的宋代,中国无疑是世界上经济最先进的地区。自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”

——摘编自【德】贡德弗兰克《白银资本》

材料二 宋朝时期值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命……中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市。……同样重要的是,宋朝时的名副其实的商业革命,丝毫未对中国社会产生爆炸性的影响,而西方与此相应的商业革命却对西方社会产生了爆炸性的影响。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代是“世界上经济最先进地区”的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析宋朝“商业革命”未对中国社会产生爆炸性影响的原因。

【答案】(1)具体表现:城市经济职能增强;海外贸易发达;经济活动打破时空限制;出现纸币交子。

(2)原因:宋代实行专制主义中央集权制度;小农经济占主导地位;理学钳制、束缚人们的思想。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空是宋朝(中国)。根据材料一“自11世纪和12世纪的宋代以来,中国的经济在工业化、商业化、货币化和城市化方面远远超过世界其他地方。”并结合所学可知,宋代是“世界上经济最先进地区”的具体表现有城市经济职能增强;海外贸易发达;经济活动打破时空限制;出现纸币交子。

【小问2详解】

本题是背景类材料分析题。时空是宋朝(中国)。原因:结合所学可从经济、政治、思想等角度进行分析。政治上,宋代实行专制主义中央集权制度;经济上,小农经济占主导地位;思想方面,理学钳制、束缚人们的思想。

19. [明朝文人笔记与社会状况]

材料 解读史料,获得历史认识,探寻史料表象背后的意蕴,是历史学的魅力所在。表3选自史书所载明初至万历末年政治、经济、文化、习俗等诸多方面的情况。

史料出处 史料内容

卷一“列朝”门“告天即位”条 高皇帝(明太祖)将登宝位……是时连阴,入明年元旦即晴。至日,日光皎洁,合祭天地,上即位于南郊。按是词先告上帝,以见未敢遽登至尊,且请烈风异景以示不可。是以天下为公,未尝矫饰符命,涂世耳目,真合尧舜汤武为心也。超千古而延万世,宜哉

卷十二“河槽”门“海运”条 隆庆五年(1571年),山东巡抚梁梦龙等,上海运议曰:“……第考海道,南自淮安至胶州,北自天津至海仓,各有商贩往来……可以接济京储,羽翼漕河,省挽牵之力,免守帮之苦,而防海卫所,犬牙错落,又可以严海禁,壮神都。甚便”

卷十二“户部”门“海上市舶司”条 我朝书生辈,不知军国大计,动云禁绝通番,以杜寇患。不知闽广大家,正利官府之禁,为私占之地。如嘉靖间,闽浙遭倭祸,皆起于豪右之潜通岛夷:始不过贸易牟利耳;继而强夺其宝货,靳不与直,以故迹愤称兵……若闽中海禁日严,而滨海势豪,全以通番致素封

卷二十四“风俗”门“火把节”条 今滇中以六月念八日为火把节。是日,人家缚茭芦高七八尺,置门外烧之,至夜火光烛天。又用牲肉细缕如脍,和以盐醯生食之

卷二十五“评论”“著述”“词曲”三门中“时尚小令”条 比年以来,又有《打枣竿》挂枝儿》二曲,其腔调约略相似。则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之……又《山坡羊》者李、何二公所喜,今南北词俱有此名

——据[明]沈德符《万历野获编》整理

阐述从材料整体或某一局部中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源自材料,结论明确,史论结合,表述清晰。)

【答案】现象:明太祖朱元璋祭告天地即位,建立明朝。

阐述:明末农民战争推翻元朝,朱元璋称帝建立新王朝。战乱之后,社会矛盾比较尖锐。儒学自汉代以来长期成为封建社会正统思想,影响深刻。朱元璋诏告天地,自比儒者所歌颂的“尧舜汤武”,借助儒学以稳定新政权,证明政权的合法性,这有助于树立皇帝和明王朝的权威,有助于增强士大夫的政治认同,赢得民心,有利于稳定统治秩序。

结论:古代的统治者借助充满仪式感的祭祀活动树立中央政府的权威,对稳定社会其有重要作用。

【解析】

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题。时空是中国明朝。

根据材料“按是词先告上帝,以见未敢遽登至尊,且请烈风异景以示不可。”可提炼出现象,即明太祖朱元璋祭告天地即位,建立明朝。

结合所学可知,明末农民战争推翻元朝,朱元璋称帝建立新王朝。战乱之后,社会矛盾比较尖锐。儒学自汉代以来长期成为封建社会正统思想,影响深刻。根据材料“是以天下为公,未尝矫饰符命,涂世耳目,真合尧舜汤武为心也。超千古而延万世,宜哉”可知,朱元璋诏告天地,自比儒者所歌颂的“尧舜汤武”,借助儒学以稳定新政权,证明政权的合法性,这有助于树立皇帝和明王朝的权威,有助于增强士大夫的政治认同,赢得民心,有利于稳定统治秩序。最后进行总结,升华主题,即古代的统治者借助充满仪式感的祭祀活动树立中央政府的权威,对稳定社会其有重要作用。或者根据材料中的选编内容的信息,再结合材料中的表格内容,可得出《万历野获编》涉及明代政治、经济、社会、文化、外交等各方面的发展状况。在阐述时,可结合明代的经济、政治、思想文化、社会状况等逐一分析。明代属于我国封建社会晚期。一方面,社会经济文化高度繁荣;另一方面,君主专制空前加强,统治者实行海禁政策,传统科技难以实现革命性突破,进入总结期。根据材料“……第考海道,南自淮安至胶州,北自天津至海仓,各有商贩往来……可以接济京储,羽翼漕河,省挽牵之力,免守帮之苦,而防海卫所,犬牙错落,又可以严海禁,壮神都。甚便”“今滇中以六月念八日为火把节。是日,人家缚茭芦高七八尺,置门外烧之,至夜火光烛天。”“则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之……又《山坡羊》者李、何二公所喜,今南北词俱有此名”可知,史料涉及明朝政治上新政权的建立、经济上海运的发展、外交上海禁政策、民间社会风俗以及文化上世俗文化繁荣,反映了明代的各方面的社会变迁,为我们描绘了一幅幅生动的明代社会画卷,史料内容丰富,具有重要参考价值。

最后进行总结,一定时期的文化是一定时期社会经济和政治的反映,应重视不同领域的史料所呈现的整体性。如:古代的统治者借助充满仪式感的祭祀活动树立中央政府的权威,对稳定社会其有重要作用。

开放性试题,言之有理即可。

20. 阅读材料,完成下列要求。

材料一 辽宋夏金时期,大批汉人迁移到契丹腹地,女真人大批迁居原北宋统治的地区,南宋出现了“江、浙、湖、湘、闽、广、西北流寓之人遍满”的情况,各民族间大杂居、小聚居的分布形态进一步形成和发展。辽、西夏、金民族政权在承囊自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度,辽“官分南、北,以国制治契丹,以汉制待汉人”,西夏“曲延儒士,浙行中国之风”,金仿汉制行科举。两宋王朝设置榷场与周边民族进行经贸往来,互通有无,一张全国性的市场网络逐渐发展。

-摘编自段红云《略论辽宋夏金对峙时期中国民族的一体化进程》

材料二 元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文。忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着“天下一家”的中华民族共同体意识。忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官,并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中。

-摘编白王文光、马宜果《元朝的大一统实践与中华民族共同体意识》

(1)根据材料一,概括指出辽宋夏金时期中华民族一体化进程的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析忽必烈的大一统实践的历史意义。

【答案】(1)汉人外迁到契丹腹地,女真人内迁到北方中原地区;少数民族政权既保持自身传统,又吸收中原的文化和制度;两宋设置榷场,与少数民族经贸往来频繁。

(2)继承和发扬了儒学思想文化,促进了民族之间思想文化的交流,反映了对中华文化的认同;用大一统思想来修撰正史,促进中华民族共同体意识的形成;重视农业生产和技术,促进了农耕文明的继续发展;对传说人物和杰出人物的认同,有利于中华民族一体化的形成。

【解析】

【小问1详解】

本题是特点类材料分析题。时空:辽宋夏金时期。据材料一“辽宋夏金时期,大批汉人迁移到契丹腹地,女真人大批迁居原北宋统治的地区”可知,汉人外迁到契丹腹地,女真人内迁到北方中原地区;据材料一“辽、西夏、金民族政权在承囊自身文化传统的同时,不断学习中原的汉文化和统治制度”可知,少数民族政权既保持自身传统,又吸收中原的文化和制度,形成自身特色的治理方式;据材料一“两宋王朝设置榷场与周边民族进行经贸往来,互通有无,一张全国性的市场网络逐渐发展”可知,两宋设置榷场,与少数民族经贸往来频繁。

小问2详解】

本题是影响类材料分析题。时空:元朝。据材料二“元朝建立后,忽必烈在大量任用儒家人士作为国家治理的栋梁同时,设四于学,把《论语》《大学》等儒家经典译为蒙古文”可知,继承和发扬了儒学思想文化,促进了民族之间思想文化的交流,反映了对中华文化的认同;据材料二“忽必烈用大一统的思想指导正史修撰,把《宋史》《辽史》《金史》同列为正史,不去强调“华夷之辨”,这蕴含着‘天下一家’的中华民族共同体意识”可知,用大一统思想来修撰正史,促进中华民族共同体意识的形成;据材料二“忽必烈还继承了多民族中国经济发展重视农业的历史传统,专门组织编撰了《农桑辑要》,命各路宣抚司择通晓农事者为劝农官”可知,重视农业生产和,促进了农耕文明的继续发展;据材料二“并将中华民族历史传说人物和杰出人物都纳入国家祭祀体系之中”可知,对传说人物和杰出人物的认同,有利于中华民族一体化的形成。

同课章节目录