6.2《五石之瓠》练习 (含答案)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6.2《五石之瓠》练习 (含答案)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 198.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-24 14:46:49 | ||

图片预览

文档简介

6.2《五石之瓠》练习

一、论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成小题。

《逍遥游》是《庄子》内7篇之首,又是整部《庄子》的开卷第一篇。不管《内篇》是否为庄子手订,把《逍遥游》放在首篇,客观上也的确显示了它在整个《庄子》中的突出地位。这足以证明编书者是一位对庄子思想理解极深又有高明见解的人。

庄子是中国文化史上一种独特的思想学说——逍遥哲学——的开创者。“逍遥”一词在《诗经》中就已经出现,但作为哲学概念和对人生心理状态的抽象哲学概念来使用,却始于《庄子》。它的内涵虽然继承了《诗经》中的基本义项,但总体而言又不同于《诗经》中的“逍遥”,而是更丰富了。从《逍遥游》的内容来看,“逍遥”在这里是指一种超凡脱俗,不为身外之物所累的一种心理状态和精神境界,近乎我们今天所说的“绝对自由”。追求“逍遥”是庄子人生哲学的主要内容,也是整个庄子思想的核心。庄子思想的庞大体系,就是围绕着这个核心构建起来的,其它一切思想观念和理论元素无不与这一核心存在着紧密联系。正是在这个基本点上,显示了庄子思想区别于其他任何一种思想体系的主要特质。因此我们可以说,庄子的整个思想体系就是一整套关于追求“逍遥”的“逍遥哲学”。若从“逍遥哲学”这个角度来观察庄子思想的各个部分,我们就会发现,庄子的自然哲学是它的理论基础,庄子的相对主义是它的认识论根源和走向逍遥境界的思想方法,庄子的社会思想是它产生及形成的心理土壤,庄子的文学思想和创作风格是它的具体表现和外化形式。

庄子认为,宇宙中包括人类在内的万事万物都是不逍遥的,因为它们的存在和生活方式都是“有所待”的,即有条件的、受限制的,因而都是不自由的,即使那些自以为逍遥,表面上看去貌似逍遥的人与物,也是如此。比如,在《逍遥游》中描写的貌似逍遥的大鹏,是很不自由的,因为体型太大,飞翔时不仅需凭飓风之力来托负,而且还必须有大的空间才能展翅。正是由于这个原因,它才受到小鸟斥鴳的嘲笑。斥鴳认为自己的生活方式比大鹏优越,是最自由的。其实这正反映了它由于生活环境的狭小所带来的局限,因为它无能力到广阔天地中去遨游,形成了目光短浅的习性。这讲的是万物在空间上的局限。

在时间上也是如此。朝菌不可能了解一天之外发生的事情,寒蝉不可能知道一年四季的变化,而生命长的冥灵和大椿也不能知道其生前死后的事。这讲的就是万物在时间上的局限。至于人类,看上去似乎比动、植物自由得多,实际上他们所受的限制也更多,除了名、利、富、贵之外,还有伦理道德、感情欲望等多种牵累,而且对死亡的恐惧和担忧的精神负担,远远超过其它生物。从受限制这个角度来审视人生,人是世界上所有事物之中最不自由的。所以庄子认为只有“无己”的“至人”、“无功”的“神人”、“无名”的“圣人”才是进入绝对自由境界的人,这就是庄子的理想人格,而“逍遥游”也就成了庄子理想的人生境界。

(节选于《智通庄子——游心于物之初》)

1.下面关于庄子及其《逍遥游》的叙述不符合原文意思的一项是( )

A.从《逍遥游》的内容我们可以获知,“逍遥”指的是一种超凡脱俗,不为身外之物所累的一种心理状态和精神境界,几乎相当于我们今天所说的“绝对自由”。

B.《逍遥游》被放在《庄子》开卷第一篇,客观上显示了《逍遥游》在整部《庄子》中的突出地位。

C.《逍遥游》中的大鹏鸟看似很逍遥,斥鴳看似随心所欲,但它们同样都没有得到真正的逍遥自由。

D.“逍遥游”是庄子的理想人格,是庄子理想的人生境界,它在现实中是不可能实现的。

2.下面对文章的分析和理解,不符合原文意思的一项是( )

A.“逍遥”一词并非庄子首创,而是继承于《诗经》,庄子的“逍遥”与《诗经》的“逍遥”相比内涵更加丰富。

B.庄子的自然哲学是庄子整个思想体系的理论基础,庄子的相对主义是它的认识论根源和走向逍遥境界的思想方法。

C.宇宙中的万物都是不能真正逍遥的,因此他们的存在和表现都是“有所待”的,都是不自由的。

D.人虽然被称为万物之灵,但他和其他动植物一样都是深受外界条件限制的,都是不自由的,因此也就谈不上真正的逍遥。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.因为庄子真正理解了“逍遥”于人生的意义,所以才在妻子死后放声高歌,才在高官厚禄面前自愿躬耕于田间。

B.庄子思想的主要内容是追求“逍遥”,这也是庄子思想区别于其他所有思想的特质。

C.从庄子的《逍遥游》我们可以知道,人要想获得更多的自由,那我们就得回归自然的怀抱,与自然融为一体。

D.“逍遥”是一种不受外界所困的境界,那么只要我们不为功名、红尘所累就可以达到真正的“逍遥”。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

有度

国无常强,无常弱。奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。荆【1】庄王并国二十六,开地三千里;庄王之氓社稷也,而荆以亡。齐桓公并国三十,启地三千里;桓公之氓社稷也,而齐以亡。燕襄王以河为境,以蓟为国,残齐,平中山,有燕者重,无燕者轻;襄王之氓社稷也,而燕以亡。魏安釐王攻燕救赵,取地河东;攻韩拔管,胜于淇下;兵四布于天下,威行于冠带之国;安釐王死而魏以亡。故有荆庄、齐桓,则荆、齐可以霸;有燕襄、魏安釐,则燕、魏可以强。今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱而不务所以治也。其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣!

故当今之时,能去私曲就公法者,民安而国治;能去私行行公法者,则兵强而敌弱。故审得失有法度之制者,加以群臣之上,则主不可欺以诈伪;审得失有权衡之称者,以听远事,则主不可欺以天下之轻重。今若以誉进能,则臣离上而下比周;若以党举官,则民务交而不求用于法。以誉为赏,以毁为罚也,则好赏恶罚之人,释公行,行私术,比周以相为也。故忠臣危死于非罪,奸邪之臣安利于无功。此亡之本也。若是,则群臣废法而行私重,轻公法矣。数至能人之门,不一至主之廷;百虑私家之便,不一图主之国。属数虽多,非所以尊君也;百官虽具,非所以任国也。故臣【2】曰:亡国之廷无人焉。廷无人者,非朝廷之衰也;家务相益,不务厚国;大臣务相尊,而不务尊君;小臣奉禄养交,不以官为事。此其所以然者,由主之不上断于法,而信下为之也。故明主使法择人,不自举也;使法量功,不自度也。能者不可弊,败者不可饰,誉者不能进,非者弗能退,则君臣之间明辨而易治,故主仇【3】法则可也。

故曰:巧匠目意中绳,然必先以规矩为度;上智捷举中事,必以先王之法为比。故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决谬,一民之轨,莫如法。厉官威民,退淫怠,止诈伪,莫如刑。刑重,则不敢以贵易贱;法审,则上尊而不侵。上尊而不侵,则主强而守要,故先王贵之而传之。人主释法用私,则上下不别矣。

(取材于《韩非子》)

注释:【1】荆庄王:即楚庄王,春秋时期五霸之一。【2】臣:韩非自称。【3】仇:校对,以……核对。

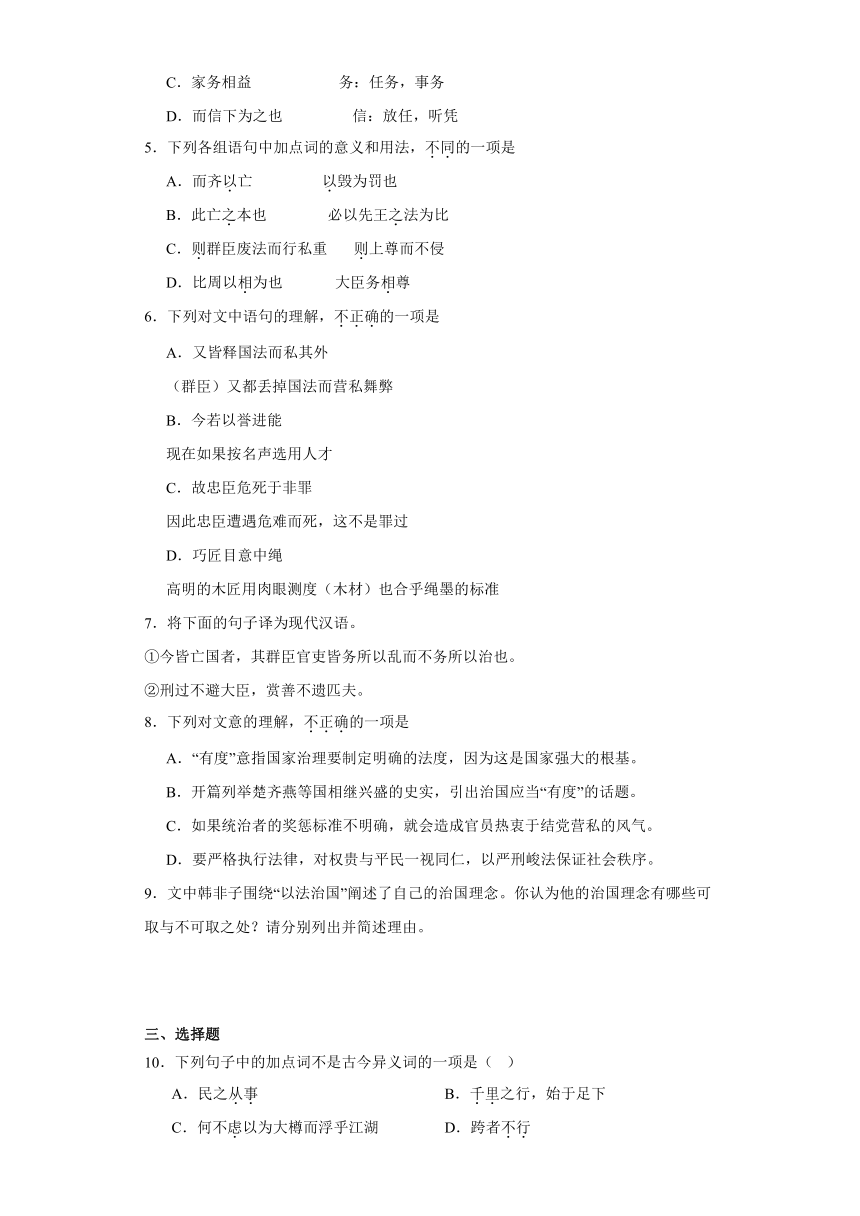

4.下列对句中加点词的解释,不正确的一项是

A.庄王之氓社稷也 氓:通“泯”,灭,死。

B.则臣离上而下比周 比:接近,勾结

C.家务相益 务:任务,事务

D.而信下为之也 信:放任,听凭

5.下列各组语句中加点词的意义和用法,不同的一项是

A.而齐以亡 以毁为罚也

B.此亡之本也 必以先王之法为比

C.则群臣废法而行私重 则上尊而不侵

D.比周以相为也 大臣务相尊

6.下列对文中语句的理解,不正确的一项是

A.又皆释国法而私其外

(群臣)又都丢掉国法而营私舞弊

B.今若以誉进能

现在如果按名声选用人才

C.故忠臣危死于非罪

因此忠臣遭遇危难而死,这不是罪过

D.巧匠目意中绳

高明的木匠用肉眼测度(木材)也合乎绳墨的标准

7.将下面的句子译为现代汉语。

①今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱而不务所以治也。

②刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

8.下列对文意的理解,不正确的一项是

A.“有度”意指国家治理要制定明确的法度,因为这是国家强大的根基。

B.开篇列举楚齐燕等国相继兴盛的史实,引出治国应当“有度”的话题。

C.如果统治者的奖惩标准不明确,就会造成官员热衷于结党营私的风气。

D.要严格执行法律,对权贵与平民一视同仁,以严刑峻法保证社会秩序。

9.文中韩非子围绕“以法治国”阐述了自己的治国理念。你认为他的治国理念有哪些可取与不可取之处?请分别列出并简述理由。

三、选择题

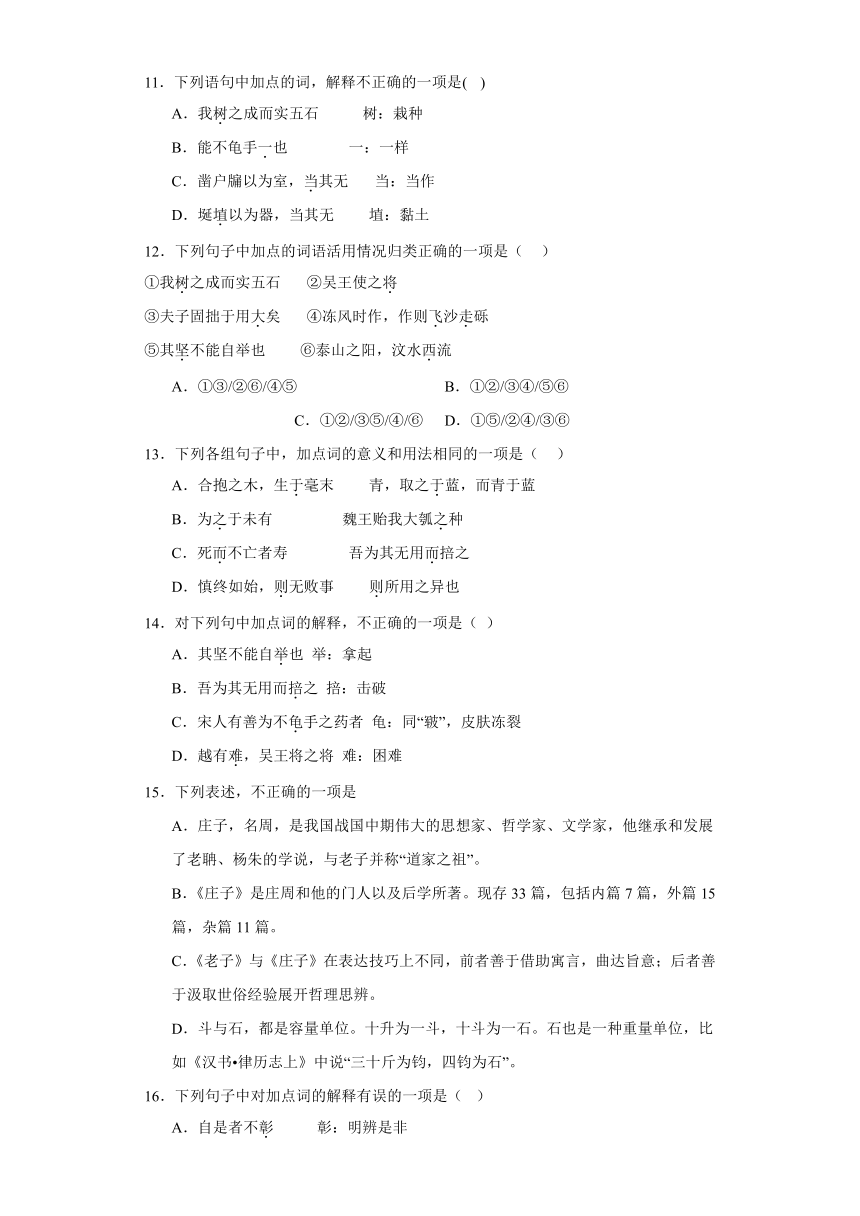

10.下列句子中的加点词不是古今异义词的一项是( )

A.民之从事 B.千里之行,始于足下

C.何不虑以为大樽而浮乎江湖 D.跨者不行

11.下列语句中加点的词,解释不正确的一项是( )

A.我树之成而实五石 树:栽种

B.能不龟手一也 一:一样

C.凿户牖以为室,当其无 当:当作

D.埏埴以为器,当其无 埴:黏土

12.下列句子中加点的词语活用情况归类正确的一项是( )

①我树之成而实五石 ②吴王使之将

③夫子固拙于用大矣 ④冻风时作,作则飞沙走砾

⑤其坚不能自举也 ⑥泰山之阳,汶水西流

A.①③/②⑥/④⑤ B.①②/③④/⑤⑥ C.①②/③⑤/④/⑥ D.①⑤/②④/③⑥

13.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.合抱之木,生于毫末 青,取之于蓝,而青于蓝

B.为之于未有 魏王贻我大瓠之种

C.死而不亡者寿 吾为其无用而掊之

D.慎终如始,则无败事 则所用之异也

14.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.其坚不能自举也 举:拿起

B.吾为其无用而掊之 掊:击破

C.宋人有善为不龟手之药者 龟:同“皲”,皮肤冻裂

D.越有难,吴王将之将 难:困难

15.下列表述,不正确的一项是

A.庄子,名周,是我国战国中期伟大的思想家、哲学家、文学家,他继承和发展了老聃、杨朱的学说,与老子并称“道家之祖”。

B.《庄子》是庄周和他的门人以及后学所著。现存33篇,包括内篇7篇,外篇15篇,杂篇11篇。

C.《老子》与《庄子》在表达技巧上不同,前者善于借助寓言,曲达旨意;后者善于汲取世俗经验展开哲理思辨。

D.斗与石,都是容量单位。十升为一斗,十斗为一石。石也是一种重量单位,比如《汉书 律历志上》中说“三十斤为钧,四钧为石”。

16.下列句子中对加点词的解释有误的一项是( )

A.自是者不彰 彰:明辨是非

B.常于几成而败之 几:接近

C.复众人之所过 复:重复

D.吾为其无用而掊之 掊:击破

17.下列对原文《五石之瓠》的内容或手法的理解分析,不正确的一项是( )

A.惠子使用比喻的手法,用瓠大无用形容庄子的理论虽然宏大,但实际上却毫无用处,对庄子的学说加以否定。

B.对于“不龟手之药”,有的只能世世代代靠它在水中漂洗丝絮,有的却能用它为官做宰,庄子用这个故事说明惠子“拙于用大”。

C.在文章中,庄子指出只有道家思想才能发挥人的聪明智能,指导人们善于运用巧妙的方法,“运用之妙,存乎一心”。

D.这篇文章形象地告诉我们,世界上的事物,本来就没有大小和好坏之分,一个人智量大,见地高,境界应该就高。

四、语言表达

18.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。

真水无香,大音希声。老子《道德经》中所说“不言之教,无为而治,不争之争,知足之足”等,都告诫我们,不要刻意去获取功德, ① ,刻意地去树碑立言。人生在世,岁月短暂,如果整天满脑子想着去立大德、建伟功、撰巨言, ② ,或者总是感叹命运不济,怨天尤人, ③ 。

答:① ② ③

19.下文是一份请柬的草稿,其中有四处表述不得体,请指出并改正。

我校文学社决定于本月18日晚7点在学校礼堂举行“《庄子》文化报告会”,您是著名《庄子》研究专家,对《庄子》文化有所研究。今诚挚邀请您亲临,为我社《庄子》文化研究活动的开展做出指导,务必届时到会。

20.请以庄子为对象仿照下面的示例写一段话。要求修辞手法相同,句式基本一致。

示例:鲁迅是寂寞的,在浓黑的悲凉中,在麻木愚弱的民众中,独自彷徨呐喊;但他在寂寞中找到了民族真正的病根,为昏睡的国人开出了一剂疗救精神的良方。

21.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过20个字。

儒家思想的代表人物是孔子和孟子,所以儒家的思想就简称为“孔孟之道”。道家思想的代表人物就是老子和庄子, 。孔孟之道和老庄哲学,儒家和道家,这是我们文化的核心。儒家的思想一再要人们为社会做贡献,而庄子则一再维护个体的自由。 ,而庄子为人类的“自由”找到了认识论上的铁证。把孟子思想用今天简单的话来表述,那就是我们要做一个道德的人,因为人性是善的;而把庄子关于自由的思想表述一下,那就是,我们是一个自由的人,因为我们的人性是自足的。因为人性是善的,所以要做一个道德的人;因为人性是自足的,所以要做一个自由的人。 。这人类生存的两大基石,被战国时期,生活在同一时代的两位杰出的思想家孟子和庄子论证得如此的完美。

22.阅读下面的文字,根据语境提示,结合老庄的哲学,为文中横线处填写一段有哲理的话,使文段结构完整,脉络清晰。

大家都听过英国科学家牛顿的一个故事:有一天他坐在苹果树下沉思,一个苹果从树上掉下来,刚好击中他的脑袋,这让他产生一个疑惑:“苹果为什么不掉到天上去?”如果牛顿生长在古代的中国,而向中国老师提出上面的问题,孔子也许会皱眉说:“你这个问题何补于国计民生?你问这无用又荒唐的问题干吗?不要再玩物丧志了!”但庄子会眼睛一亮,接过话茬说:“ 。”在中国的古圣先贤中,庄子很可能是对牛顿的问题最感兴趣并给予最高评价的人。

五、小阅读-课外

23.阅读下面的文言文,完成问题。

秋水(节选)

秋水时①至,百川灌河②。泾③流之大,两涘渚崖之间,不辩④牛马。于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在已。顺流而东行,至于北海。东面而视,不见水端。于是焉,河伯始旋⑤其面目,望洋⑥向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫已若’者,我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷⑦之义者,始吾弗信,今我睹子⑧之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。吾长⑨见笑于大方之家⑩。”

(选自《庄子》)

【注】①时:按时令。②灌:奔注。河:黄河。③泾(jìng):同“径”,直涌的水流。④不辩:分不清。⑤旋:转,改变。⑥望洋:远视的样子。⑦伯夷:商孤竹君之子,与弟叔齐争让王位,被认为是节义高尚之士。⑧子:原指海神若,此处指大海。⑨长:永远。⑩大方之家:有学问的人。

徐无鬼(节选)

黄帝将见大隗①乎具茨②之山,适遇牧马童子,问涂③焉,曰:“若知具茨之山乎?”曰:“然。”“若知大隗之所存乎?”曰然。”黄帝曰:“异哉小童!非徒知具茨之山,又知大隗之所存。请问为天下。”小童辞。黄帝又问。小童曰:“夫为天下者,亦奚④以异乎牧马者哉?亦去其害马者而已矣。”黄帝再拜稽首,称天师而退。

(选自《庄子》)

【注】①大隗(wěi):传说中的神名。②具茨:山名。③涂:同“途”,路。④奚:何,什么。

从两篇选文中各提炼出一个成语,然后概括河伯和黄帝身上的共同点。

24.阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

温纯,字景文,三原人。嘉靖四十四年进士。……召为左都御史。矿税使四出,有司逮系累累,纯极论其害,请尽释之,不报。已,诸阉益横,所至剽夺。四方无赖奸人蜂起言利,帝并欣然纳之,远近骇震。纯言:“利归群小,害贻国家。乞尽捕诸奸人,付臣等行法,而亟撤税监之害民者。”亦不报。……帝雅重纯,谕留之。纯不得已,强起视事。纯清白奉公。五主南北考察,澄汰悉当。肃百僚,振风纪,时称名臣。卒,赠少保。天启初,追谥恭毅。

乞尽捕诸奸人,付臣等行法,而亟撤税监之害民者。

六、小阅读-课内

25.请概括下面《五石之瓠》一节的内容要点。

客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金。今一朝而鬻⑨技百金,请与之。’客得之,以说吴王。越有难⑩,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。

26.依据下文,关于不龟手之药的叙述,最适当的是()

宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰:“我世世为洴澼絖,不过数金;今一朝而鬻技百金,请与之。”客得之,以说吴王。越有难,吴王使之将,冬与越人水战,大败越人,裂地而封之。

(《庄子·逍遥游》)

洴澼絖:漂洗絲絮。

A.宋人认为它实际价格为百金 B.它功能单一却带来不同效益

C.越人用它来治疗洴澼絖之害 D.吴王为争夺它派遣军队攻越

27.宋人有善为不龟手之药⑦者,世世以洴澼絖⑧为事。

其中,“不龟手之药”和“世世以洴澼絖”怎么理解?

七、句子默写

28.名句默写。

(1) , ,当其无,有车之用。

(2) ,当其无,有器之用。

(3)自见者不明, 。自伐者无功, 。

(4)知人者智, 。

(5)知足者富, 。

(6)合抱之木, ;九层之台, 。

(7) ,则无败事。

(8)其脆易泮, 。

八、名著阅读

29.阅读下面材料,任选一则,结合内容理解并联系生活实际谈谈自己的认识。

(1)致知在格物。(《礼记·大学之道》)

(2)知人者智,自知者明。(《老子》33章)

参考答案:

1.D 2.C 3.D

4.C 5.A 6.C 7.①如今这些国家都衰败了,是因为群臣官吏都去干那些使国家动荡而不是使国家安定的事情。②惩罚罪过不避开大臣,奖赏善行不漏掉平民。 8.B 9.可取之处及理由:①国家治理应以法律为准绳,选拔和评价官员均应有明确标准。这样能够使官员专注于本职工作,提高行政体系的效率。②执行法律要客观公正。这样能够制止恶行,保证社会稳定。

不可取之处及理由:着眼于维护统治者权威,过于强调严刑峻法。因为法制不仅应该维护公平正义,也需要保障人权和自由。

10.B

11.C

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.C

18.①刻意地去追求功名 ②而不屑于做小事 ③也许最终一事无成

19.①“决定”改为“定”;②“有所研究”改为“研究造诣深厚;③“亲临”改为“光临”;④“务必届时到会”改为“恭候您的到来”。

20.庄子是寂寞的,在喧嚣的时代里,在窘迫的生活中,默默修身养性;但他在寂寞中顿悟了逍遥的真谛,为无路可走的人们打开了扇开向清风明月的窗户。

21. 就简称为“老庄哲学” 孟子为道德找到了人性论的基础 道德和自由是人类生存的两大基石

22.你的问题看似毫无用处,却隐含深意,你应该继续追问下去,因为‘无用之用,乃为大用’啊!

23.贻笑大方(或望洋兴叹);害群之马。共同点:他们都通过自身的经历,发现自己的不足。(或:他们都善于反思)

24.请全部逮捕这些坏人,交给我等依法处置,尽快撤销危害百姓的税监。

25.“不龟手之药”用在大处,能够“大败越人,裂地而封之”,此乃“大用”。

26.B

27.“不龟手之药”用在小处,让人“世世为洴游绕”,这是“小用”。

28. 三十辐 共一毂 埏埴以为器 自是者不彰 自矜者不长 自知者明 强行者有志 生于毫末 起于累土 慎终如始 其微易散

29.(1)“致知在格物”,意思是探究事物原理,从中获得智慧。认识:中国的传统教育中却并不太重视格物和致知。像国外那些人们,他们无论是什么事,都会格物,然后致知,他们的这种方法是完美的,脑力加手的劳动,从而使思考变得简单。而对于中国传统教育,格物致知的意义就被淹没了。在今天,中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近100分,但是面临着需要注意的研究工作时,往往力不能及。

(2)“知人者智,自知者明”,指能了解他人的人聪明,能了解自己的人是智慧。人生在世,从小到大,我们总是在不断的成长,我们总在改变,我们总在与下一个不同的自己相识,要想找到适合自己的天地,我们需要不断的找准方向,认清自己。现实生活中,我们要想找到自我,需不断迎难而上。为人处世不仅要认识环境、人和事物的重要性,更要有自知之明的能力去认识自己。人是万物之灵,灵在于你是否努力,若受一些挫折和失败就气馁的话,那么你就是一个失败的人。知人者智,自知者明。世界在变,我们也在改变,我们总是在与下一个不同的自己相识。认识自我,是对自我的肯定和挖掘。

一、论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成小题。

《逍遥游》是《庄子》内7篇之首,又是整部《庄子》的开卷第一篇。不管《内篇》是否为庄子手订,把《逍遥游》放在首篇,客观上也的确显示了它在整个《庄子》中的突出地位。这足以证明编书者是一位对庄子思想理解极深又有高明见解的人。

庄子是中国文化史上一种独特的思想学说——逍遥哲学——的开创者。“逍遥”一词在《诗经》中就已经出现,但作为哲学概念和对人生心理状态的抽象哲学概念来使用,却始于《庄子》。它的内涵虽然继承了《诗经》中的基本义项,但总体而言又不同于《诗经》中的“逍遥”,而是更丰富了。从《逍遥游》的内容来看,“逍遥”在这里是指一种超凡脱俗,不为身外之物所累的一种心理状态和精神境界,近乎我们今天所说的“绝对自由”。追求“逍遥”是庄子人生哲学的主要内容,也是整个庄子思想的核心。庄子思想的庞大体系,就是围绕着这个核心构建起来的,其它一切思想观念和理论元素无不与这一核心存在着紧密联系。正是在这个基本点上,显示了庄子思想区别于其他任何一种思想体系的主要特质。因此我们可以说,庄子的整个思想体系就是一整套关于追求“逍遥”的“逍遥哲学”。若从“逍遥哲学”这个角度来观察庄子思想的各个部分,我们就会发现,庄子的自然哲学是它的理论基础,庄子的相对主义是它的认识论根源和走向逍遥境界的思想方法,庄子的社会思想是它产生及形成的心理土壤,庄子的文学思想和创作风格是它的具体表现和外化形式。

庄子认为,宇宙中包括人类在内的万事万物都是不逍遥的,因为它们的存在和生活方式都是“有所待”的,即有条件的、受限制的,因而都是不自由的,即使那些自以为逍遥,表面上看去貌似逍遥的人与物,也是如此。比如,在《逍遥游》中描写的貌似逍遥的大鹏,是很不自由的,因为体型太大,飞翔时不仅需凭飓风之力来托负,而且还必须有大的空间才能展翅。正是由于这个原因,它才受到小鸟斥鴳的嘲笑。斥鴳认为自己的生活方式比大鹏优越,是最自由的。其实这正反映了它由于生活环境的狭小所带来的局限,因为它无能力到广阔天地中去遨游,形成了目光短浅的习性。这讲的是万物在空间上的局限。

在时间上也是如此。朝菌不可能了解一天之外发生的事情,寒蝉不可能知道一年四季的变化,而生命长的冥灵和大椿也不能知道其生前死后的事。这讲的就是万物在时间上的局限。至于人类,看上去似乎比动、植物自由得多,实际上他们所受的限制也更多,除了名、利、富、贵之外,还有伦理道德、感情欲望等多种牵累,而且对死亡的恐惧和担忧的精神负担,远远超过其它生物。从受限制这个角度来审视人生,人是世界上所有事物之中最不自由的。所以庄子认为只有“无己”的“至人”、“无功”的“神人”、“无名”的“圣人”才是进入绝对自由境界的人,这就是庄子的理想人格,而“逍遥游”也就成了庄子理想的人生境界。

(节选于《智通庄子——游心于物之初》)

1.下面关于庄子及其《逍遥游》的叙述不符合原文意思的一项是( )

A.从《逍遥游》的内容我们可以获知,“逍遥”指的是一种超凡脱俗,不为身外之物所累的一种心理状态和精神境界,几乎相当于我们今天所说的“绝对自由”。

B.《逍遥游》被放在《庄子》开卷第一篇,客观上显示了《逍遥游》在整部《庄子》中的突出地位。

C.《逍遥游》中的大鹏鸟看似很逍遥,斥鴳看似随心所欲,但它们同样都没有得到真正的逍遥自由。

D.“逍遥游”是庄子的理想人格,是庄子理想的人生境界,它在现实中是不可能实现的。

2.下面对文章的分析和理解,不符合原文意思的一项是( )

A.“逍遥”一词并非庄子首创,而是继承于《诗经》,庄子的“逍遥”与《诗经》的“逍遥”相比内涵更加丰富。

B.庄子的自然哲学是庄子整个思想体系的理论基础,庄子的相对主义是它的认识论根源和走向逍遥境界的思想方法。

C.宇宙中的万物都是不能真正逍遥的,因此他们的存在和表现都是“有所待”的,都是不自由的。

D.人虽然被称为万物之灵,但他和其他动植物一样都是深受外界条件限制的,都是不自由的,因此也就谈不上真正的逍遥。

3.根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是( )

A.因为庄子真正理解了“逍遥”于人生的意义,所以才在妻子死后放声高歌,才在高官厚禄面前自愿躬耕于田间。

B.庄子思想的主要内容是追求“逍遥”,这也是庄子思想区别于其他所有思想的特质。

C.从庄子的《逍遥游》我们可以知道,人要想获得更多的自由,那我们就得回归自然的怀抱,与自然融为一体。

D.“逍遥”是一种不受外界所困的境界,那么只要我们不为功名、红尘所累就可以达到真正的“逍遥”。

二、文言文阅读

阅读下面的文言文,完成小题。

有度

国无常强,无常弱。奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。荆【1】庄王并国二十六,开地三千里;庄王之氓社稷也,而荆以亡。齐桓公并国三十,启地三千里;桓公之氓社稷也,而齐以亡。燕襄王以河为境,以蓟为国,残齐,平中山,有燕者重,无燕者轻;襄王之氓社稷也,而燕以亡。魏安釐王攻燕救赵,取地河东;攻韩拔管,胜于淇下;兵四布于天下,威行于冠带之国;安釐王死而魏以亡。故有荆庄、齐桓,则荆、齐可以霸;有燕襄、魏安釐,则燕、魏可以强。今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱而不务所以治也。其国乱弱矣,又皆释国法而私其外,则是负薪而救火也,乱弱甚矣!

故当今之时,能去私曲就公法者,民安而国治;能去私行行公法者,则兵强而敌弱。故审得失有法度之制者,加以群臣之上,则主不可欺以诈伪;审得失有权衡之称者,以听远事,则主不可欺以天下之轻重。今若以誉进能,则臣离上而下比周;若以党举官,则民务交而不求用于法。以誉为赏,以毁为罚也,则好赏恶罚之人,释公行,行私术,比周以相为也。故忠臣危死于非罪,奸邪之臣安利于无功。此亡之本也。若是,则群臣废法而行私重,轻公法矣。数至能人之门,不一至主之廷;百虑私家之便,不一图主之国。属数虽多,非所以尊君也;百官虽具,非所以任国也。故臣【2】曰:亡国之廷无人焉。廷无人者,非朝廷之衰也;家务相益,不务厚国;大臣务相尊,而不务尊君;小臣奉禄养交,不以官为事。此其所以然者,由主之不上断于法,而信下为之也。故明主使法择人,不自举也;使法量功,不自度也。能者不可弊,败者不可饰,誉者不能进,非者弗能退,则君臣之间明辨而易治,故主仇【3】法则可也。

故曰:巧匠目意中绳,然必先以规矩为度;上智捷举中事,必以先王之法为比。故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决谬,一民之轨,莫如法。厉官威民,退淫怠,止诈伪,莫如刑。刑重,则不敢以贵易贱;法审,则上尊而不侵。上尊而不侵,则主强而守要,故先王贵之而传之。人主释法用私,则上下不别矣。

(取材于《韩非子》)

注释:【1】荆庄王:即楚庄王,春秋时期五霸之一。【2】臣:韩非自称。【3】仇:校对,以……核对。

4.下列对句中加点词的解释,不正确的一项是

A.庄王之氓社稷也 氓:通“泯”,灭,死。

B.则臣离上而下比周 比:接近,勾结

C.家务相益 务:任务,事务

D.而信下为之也 信:放任,听凭

5.下列各组语句中加点词的意义和用法,不同的一项是

A.而齐以亡 以毁为罚也

B.此亡之本也 必以先王之法为比

C.则群臣废法而行私重 则上尊而不侵

D.比周以相为也 大臣务相尊

6.下列对文中语句的理解,不正确的一项是

A.又皆释国法而私其外

(群臣)又都丢掉国法而营私舞弊

B.今若以誉进能

现在如果按名声选用人才

C.故忠臣危死于非罪

因此忠臣遭遇危难而死,这不是罪过

D.巧匠目意中绳

高明的木匠用肉眼测度(木材)也合乎绳墨的标准

7.将下面的句子译为现代汉语。

①今皆亡国者,其群臣官吏皆务所以乱而不务所以治也。

②刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

8.下列对文意的理解,不正确的一项是

A.“有度”意指国家治理要制定明确的法度,因为这是国家强大的根基。

B.开篇列举楚齐燕等国相继兴盛的史实,引出治国应当“有度”的话题。

C.如果统治者的奖惩标准不明确,就会造成官员热衷于结党营私的风气。

D.要严格执行法律,对权贵与平民一视同仁,以严刑峻法保证社会秩序。

9.文中韩非子围绕“以法治国”阐述了自己的治国理念。你认为他的治国理念有哪些可取与不可取之处?请分别列出并简述理由。

三、选择题

10.下列句子中的加点词不是古今异义词的一项是( )

A.民之从事 B.千里之行,始于足下

C.何不虑以为大樽而浮乎江湖 D.跨者不行

11.下列语句中加点的词,解释不正确的一项是( )

A.我树之成而实五石 树:栽种

B.能不龟手一也 一:一样

C.凿户牖以为室,当其无 当:当作

D.埏埴以为器,当其无 埴:黏土

12.下列句子中加点的词语活用情况归类正确的一项是( )

①我树之成而实五石 ②吴王使之将

③夫子固拙于用大矣 ④冻风时作,作则飞沙走砾

⑤其坚不能自举也 ⑥泰山之阳,汶水西流

A.①③/②⑥/④⑤ B.①②/③④/⑤⑥ C.①②/③⑤/④/⑥ D.①⑤/②④/③⑥

13.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.合抱之木,生于毫末 青,取之于蓝,而青于蓝

B.为之于未有 魏王贻我大瓠之种

C.死而不亡者寿 吾为其无用而掊之

D.慎终如始,则无败事 则所用之异也

14.对下列句中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.其坚不能自举也 举:拿起

B.吾为其无用而掊之 掊:击破

C.宋人有善为不龟手之药者 龟:同“皲”,皮肤冻裂

D.越有难,吴王将之将 难:困难

15.下列表述,不正确的一项是

A.庄子,名周,是我国战国中期伟大的思想家、哲学家、文学家,他继承和发展了老聃、杨朱的学说,与老子并称“道家之祖”。

B.《庄子》是庄周和他的门人以及后学所著。现存33篇,包括内篇7篇,外篇15篇,杂篇11篇。

C.《老子》与《庄子》在表达技巧上不同,前者善于借助寓言,曲达旨意;后者善于汲取世俗经验展开哲理思辨。

D.斗与石,都是容量单位。十升为一斗,十斗为一石。石也是一种重量单位,比如《汉书 律历志上》中说“三十斤为钧,四钧为石”。

16.下列句子中对加点词的解释有误的一项是( )

A.自是者不彰 彰:明辨是非

B.常于几成而败之 几:接近

C.复众人之所过 复:重复

D.吾为其无用而掊之 掊:击破

17.下列对原文《五石之瓠》的内容或手法的理解分析,不正确的一项是( )

A.惠子使用比喻的手法,用瓠大无用形容庄子的理论虽然宏大,但实际上却毫无用处,对庄子的学说加以否定。

B.对于“不龟手之药”,有的只能世世代代靠它在水中漂洗丝絮,有的却能用它为官做宰,庄子用这个故事说明惠子“拙于用大”。

C.在文章中,庄子指出只有道家思想才能发挥人的聪明智能,指导人们善于运用巧妙的方法,“运用之妙,存乎一心”。

D.这篇文章形象地告诉我们,世界上的事物,本来就没有大小和好坏之分,一个人智量大,见地高,境界应该就高。

四、语言表达

18.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。

真水无香,大音希声。老子《道德经》中所说“不言之教,无为而治,不争之争,知足之足”等,都告诫我们,不要刻意去获取功德, ① ,刻意地去树碑立言。人生在世,岁月短暂,如果整天满脑子想着去立大德、建伟功、撰巨言, ② ,或者总是感叹命运不济,怨天尤人, ③ 。

答:① ② ③

19.下文是一份请柬的草稿,其中有四处表述不得体,请指出并改正。

我校文学社决定于本月18日晚7点在学校礼堂举行“《庄子》文化报告会”,您是著名《庄子》研究专家,对《庄子》文化有所研究。今诚挚邀请您亲临,为我社《庄子》文化研究活动的开展做出指导,务必届时到会。

20.请以庄子为对象仿照下面的示例写一段话。要求修辞手法相同,句式基本一致。

示例:鲁迅是寂寞的,在浓黑的悲凉中,在麻木愚弱的民众中,独自彷徨呐喊;但他在寂寞中找到了民族真正的病根,为昏睡的国人开出了一剂疗救精神的良方。

21.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过20个字。

儒家思想的代表人物是孔子和孟子,所以儒家的思想就简称为“孔孟之道”。道家思想的代表人物就是老子和庄子, 。孔孟之道和老庄哲学,儒家和道家,这是我们文化的核心。儒家的思想一再要人们为社会做贡献,而庄子则一再维护个体的自由。 ,而庄子为人类的“自由”找到了认识论上的铁证。把孟子思想用今天简单的话来表述,那就是我们要做一个道德的人,因为人性是善的;而把庄子关于自由的思想表述一下,那就是,我们是一个自由的人,因为我们的人性是自足的。因为人性是善的,所以要做一个道德的人;因为人性是自足的,所以要做一个自由的人。 。这人类生存的两大基石,被战国时期,生活在同一时代的两位杰出的思想家孟子和庄子论证得如此的完美。

22.阅读下面的文字,根据语境提示,结合老庄的哲学,为文中横线处填写一段有哲理的话,使文段结构完整,脉络清晰。

大家都听过英国科学家牛顿的一个故事:有一天他坐在苹果树下沉思,一个苹果从树上掉下来,刚好击中他的脑袋,这让他产生一个疑惑:“苹果为什么不掉到天上去?”如果牛顿生长在古代的中国,而向中国老师提出上面的问题,孔子也许会皱眉说:“你这个问题何补于国计民生?你问这无用又荒唐的问题干吗?不要再玩物丧志了!”但庄子会眼睛一亮,接过话茬说:“ 。”在中国的古圣先贤中,庄子很可能是对牛顿的问题最感兴趣并给予最高评价的人。

五、小阅读-课外

23.阅读下面的文言文,完成问题。

秋水(节选)

秋水时①至,百川灌河②。泾③流之大,两涘渚崖之间,不辩④牛马。于是焉,河伯欣然自喜,以天下之美为尽在已。顺流而东行,至于北海。东面而视,不见水端。于是焉,河伯始旋⑤其面目,望洋⑥向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫已若’者,我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷⑦之义者,始吾弗信,今我睹子⑧之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣。吾长⑨见笑于大方之家⑩。”

(选自《庄子》)

【注】①时:按时令。②灌:奔注。河:黄河。③泾(jìng):同“径”,直涌的水流。④不辩:分不清。⑤旋:转,改变。⑥望洋:远视的样子。⑦伯夷:商孤竹君之子,与弟叔齐争让王位,被认为是节义高尚之士。⑧子:原指海神若,此处指大海。⑨长:永远。⑩大方之家:有学问的人。

徐无鬼(节选)

黄帝将见大隗①乎具茨②之山,适遇牧马童子,问涂③焉,曰:“若知具茨之山乎?”曰:“然。”“若知大隗之所存乎?”曰然。”黄帝曰:“异哉小童!非徒知具茨之山,又知大隗之所存。请问为天下。”小童辞。黄帝又问。小童曰:“夫为天下者,亦奚④以异乎牧马者哉?亦去其害马者而已矣。”黄帝再拜稽首,称天师而退。

(选自《庄子》)

【注】①大隗(wěi):传说中的神名。②具茨:山名。③涂:同“途”,路。④奚:何,什么。

从两篇选文中各提炼出一个成语,然后概括河伯和黄帝身上的共同点。

24.阅读下面的文言文,翻译画线的句子。

温纯,字景文,三原人。嘉靖四十四年进士。……召为左都御史。矿税使四出,有司逮系累累,纯极论其害,请尽释之,不报。已,诸阉益横,所至剽夺。四方无赖奸人蜂起言利,帝并欣然纳之,远近骇震。纯言:“利归群小,害贻国家。乞尽捕诸奸人,付臣等行法,而亟撤税监之害民者。”亦不报。……帝雅重纯,谕留之。纯不得已,强起视事。纯清白奉公。五主南北考察,澄汰悉当。肃百僚,振风纪,时称名臣。卒,赠少保。天启初,追谥恭毅。

乞尽捕诸奸人,付臣等行法,而亟撤税监之害民者。

六、小阅读-课内

25.请概括下面《五石之瓠》一节的内容要点。

客闻之,请买其方百金。聚族而谋之曰:‘我世世为洴澼絖,不过数金。今一朝而鬻⑨技百金,请与之。’客得之,以说吴王。越有难⑩,吴王使之将。冬,与越人水战,大败越人,裂地而封之。

26.依据下文,关于不龟手之药的叙述,最适当的是()

宋人有善为不龟手之药者,世世以洴澼絖为事。客闻之,请买其方百金。聚族而谋曰:“我世世为洴澼絖,不过数金;今一朝而鬻技百金,请与之。”客得之,以说吴王。越有难,吴王使之将,冬与越人水战,大败越人,裂地而封之。

(《庄子·逍遥游》)

洴澼絖:漂洗絲絮。

A.宋人认为它实际价格为百金 B.它功能单一却带来不同效益

C.越人用它来治疗洴澼絖之害 D.吴王为争夺它派遣军队攻越

27.宋人有善为不龟手之药⑦者,世世以洴澼絖⑧为事。

其中,“不龟手之药”和“世世以洴澼絖”怎么理解?

七、句子默写

28.名句默写。

(1) , ,当其无,有车之用。

(2) ,当其无,有器之用。

(3)自见者不明, 。自伐者无功, 。

(4)知人者智, 。

(5)知足者富, 。

(6)合抱之木, ;九层之台, 。

(7) ,则无败事。

(8)其脆易泮, 。

八、名著阅读

29.阅读下面材料,任选一则,结合内容理解并联系生活实际谈谈自己的认识。

(1)致知在格物。(《礼记·大学之道》)

(2)知人者智,自知者明。(《老子》33章)

参考答案:

1.D 2.C 3.D

4.C 5.A 6.C 7.①如今这些国家都衰败了,是因为群臣官吏都去干那些使国家动荡而不是使国家安定的事情。②惩罚罪过不避开大臣,奖赏善行不漏掉平民。 8.B 9.可取之处及理由:①国家治理应以法律为准绳,选拔和评价官员均应有明确标准。这样能够使官员专注于本职工作,提高行政体系的效率。②执行法律要客观公正。这样能够制止恶行,保证社会稳定。

不可取之处及理由:着眼于维护统治者权威,过于强调严刑峻法。因为法制不仅应该维护公平正义,也需要保障人权和自由。

10.B

11.C

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.C

18.①刻意地去追求功名 ②而不屑于做小事 ③也许最终一事无成

19.①“决定”改为“定”;②“有所研究”改为“研究造诣深厚;③“亲临”改为“光临”;④“务必届时到会”改为“恭候您的到来”。

20.庄子是寂寞的,在喧嚣的时代里,在窘迫的生活中,默默修身养性;但他在寂寞中顿悟了逍遥的真谛,为无路可走的人们打开了扇开向清风明月的窗户。

21. 就简称为“老庄哲学” 孟子为道德找到了人性论的基础 道德和自由是人类生存的两大基石

22.你的问题看似毫无用处,却隐含深意,你应该继续追问下去,因为‘无用之用,乃为大用’啊!

23.贻笑大方(或望洋兴叹);害群之马。共同点:他们都通过自身的经历,发现自己的不足。(或:他们都善于反思)

24.请全部逮捕这些坏人,交给我等依法处置,尽快撤销危害百姓的税监。

25.“不龟手之药”用在大处,能够“大败越人,裂地而封之”,此乃“大用”。

26.B

27.“不龟手之药”用在小处,让人“世世为洴游绕”,这是“小用”。

28. 三十辐 共一毂 埏埴以为器 自是者不彰 自矜者不长 自知者明 强行者有志 生于毫末 起于累土 慎终如始 其微易散

29.(1)“致知在格物”,意思是探究事物原理,从中获得智慧。认识:中国的传统教育中却并不太重视格物和致知。像国外那些人们,他们无论是什么事,都会格物,然后致知,他们的这种方法是完美的,脑力加手的劳动,从而使思考变得简单。而对于中国传统教育,格物致知的意义就被淹没了。在今天,中国学生大部偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。中国学生往往念功课成绩很好,考试都得近100分,但是面临着需要注意的研究工作时,往往力不能及。

(2)“知人者智,自知者明”,指能了解他人的人聪明,能了解自己的人是智慧。人生在世,从小到大,我们总是在不断的成长,我们总在改变,我们总在与下一个不同的自己相识,要想找到适合自己的天地,我们需要不断的找准方向,认清自己。现实生活中,我们要想找到自我,需不断迎难而上。为人处世不仅要认识环境、人和事物的重要性,更要有自知之明的能力去认识自己。人是万物之灵,灵在于你是否努力,若受一些挫折和失败就气馁的话,那么你就是一个失败的人。知人者智,自知者明。世界在变,我们也在改变,我们总是在与下一个不同的自己相识。认识自我,是对自我的肯定和挖掘。