统编版高中历史必修中外历史纲要下 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中历史必修中外历史纲要下 第20课 社会主义国家的发展与变化 课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-25 11:16:02 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第20课 社会主义国家的发展与变化

复习回顾

1.20世纪30年代,苏联经过两个五年计划确立了怎样的政治经济体制?

2.这种经济体制对苏联有何影响?

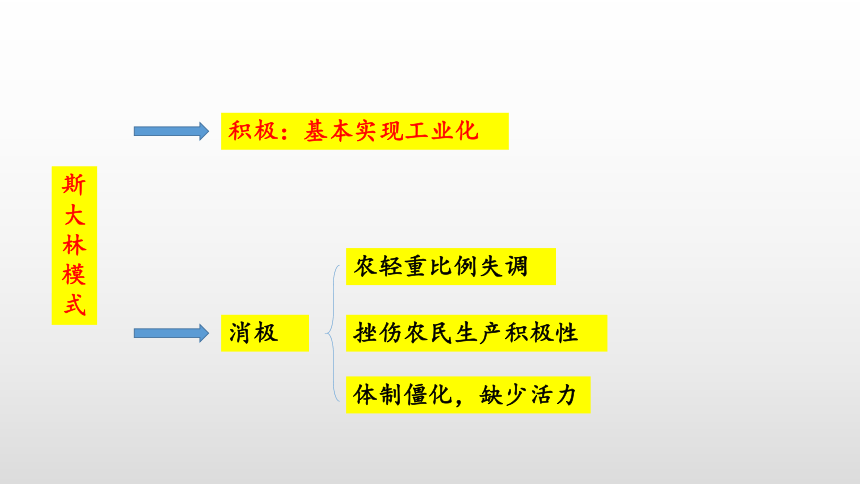

斯大林模式

积极:基本实现工业化

消极

农轻重比例失调

体制僵化,缺少活力

挫伤农民生产积极性

从1913年到1950年增加了12倍,但是农业却徘徊不前,只提高了40%。人民生活水平提高不快。某些方面还有所降低:1953年,全苏人均粮食产量仅为432公斤,低于1913年的540公斤。城市中,副食供应不足,多数消费品质量低劣。面对这一现实,赫鲁晓夫执政后,对苏联的经济体制进行了一些改革

1.上述材料反映了苏联出现什么问题,造成这种现象的原因有哪些?

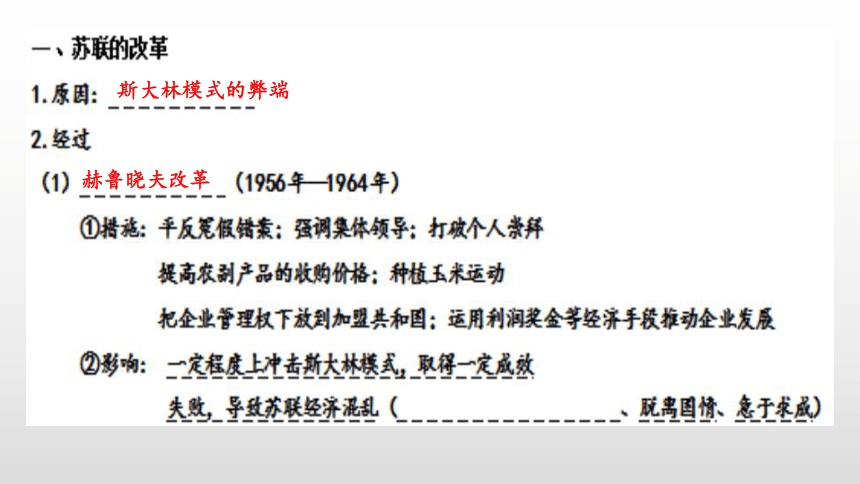

斯大林模式的弊端

赫鲁晓夫改革

1956年2月,在苏共第二十次代表大会上,赫鲁晓夫向全体代表作了题为《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。在这个报告里,他将斯大林称为“历史上最凶暴残忍的罪犯”。

赫鲁晓夫的报告打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过做出全面分析,造成了严重的后遗症。在这个报告的影响下,波兰发生了波兹南事件。1956年6月,波兹南产业工人举行总罢工,5万工人群众前往人民会议大厦广场进行和平示威,要求面包和自由。政府出动坦克和保安部队。数日内,有53人被枪杀,200多人受伤,数百人被捕。在这个报告的影响下,匈牙利发生了严重的流血事件。主张改组政府,结束一党制,成立多党派联合政府,释放政治犯的纳吉被杀。在这一事件中,仅首都布达佩斯一地就有25000人死亡,5万多人受伤。

赫鲁晓夫的秘密报告,揭开了苏联历史上政治和经济改革的序幕。

赫鲁晓夫首先从农业入手,一是提高农副产品的收购价格,取消农副产品的义务交售制。二是大规模开垦荒地,扩大播种面积,种植玉米,增加粮食产量。三是取消农业机器拖拉机站,把农业机器卖给集体农庄。

工业方面,赫鲁晓夫发现中央很难把全国20多万个企业都集中管理好,力图改变这种高度集中管理体制。他陆续把1.5万个中央直属企业下放到加盟共和国管理,同时扩大了加盟共和国的管理权限。1962年9月9日,哈尔科夫经济学院教授利别尔曼在《真理报》发表了《计划、利润、奖金》的文章。他建议用利润奖金等经济手段而不用行政手段,来推动企业的生产发展。国家下达给企业的生产计划只限于各种产品的数量和交货期限两个指标,其余完全由企业自行制定。利别尔曼还主张把赢利率,作为衡量企业好坏和规定奖金多少的标准。利别尔曼的改革方案得到赫鲁晓夫的支持,并开始在乌克兰的一些工厂试行。

1.依据材料概括,赫鲁晓夫进行改革的原因?

2.赫鲁晓夫改革的措施针对了斯大林模式的哪些问题?

赫鲁晓夫改革在一定程度上冲击了斯大林模式,取得一定成效。到1959年,几乎每个农户都养了奶牛。此外,城镇居民还养了350万头奶牛。全国牛奶产量明显增加。几年内,羊的头数增长了一倍,猪和家禽的数量也大大增加。果园又兴旺起来。私人农产品的销售价格从1954年起开始下降,农贸市场日趋繁荣。

但赫鲁晓夫并未根本改变苏联高度集中的政治经济体制,只是原有经济体制的局部调整。改革没有结合国情;改革缺乏实事求是的精神,思想上急于求成,1964年10月,当赫鲁晓夫在黑海之滨度假时,勃列日涅夫在莫斯科发动了十月政变,赫鲁晓夫“被退休”,赫鲁晓夫改革就此失败。

1.赫鲁晓夫进行改革的结果如何?

2.造成这种结果的原因是什么?

斯大林模式的弊端

赫鲁晓夫改革

没有从根本上突破斯大林模式

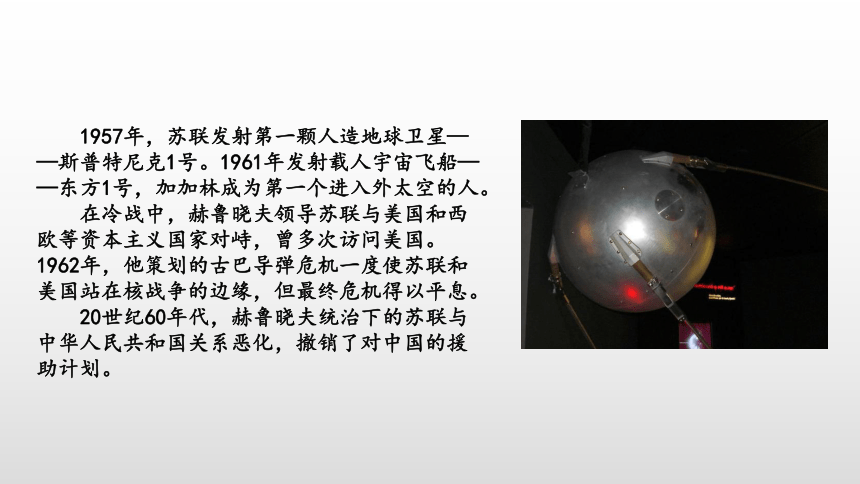

1957年,苏联发射第一颗人造地球卫星——斯普特尼克1号。1961年发射载人宇宙飞船——东方1号,加加林成为第一个进入外太空的人。

在冷战中,赫鲁晓夫领导苏联与美国和西欧等资本主义国家对峙,曾多次访问美国。1962年,他策划的古巴导弹危机一度使苏联和美国站在核战争的边缘,但最终危机得以平息。

20世纪60年代,赫鲁晓夫统治下的苏联与中华人民共和国关系恶化,撤销了对中国的援助计划。

勃列日涅夫改革

1964年10月,勃列日涅夫担任苏共中央第一书记,柯西金担任苏联部长会议主席,开始了长达18年的勃列日涅夫时期。在勃列日涅夫执政期间,对当时的苏联进行了一系列改革。大体上划分为两个阶段。

第一阶段,自1964年到70年代初进行了新一轮的经济改革。“新经济体制”,扩大企业经营管理的自主权,提高企业的主动性和积极性;管理经济由行政方法与经济方法相结合,逐步转向以经济方法为主,加强经济杠杆作用;贯彻国家、企业和个人三者利益结合的原则。经济改革取得了一定的成效,经济发展规模扩大,苏联综合国力增强,与美国的差距逐步缩小。60年代后期和70年代初期,苏联人民的生活水平也有了较大的提高:物价长期稳定;人均肉、奶、蛋、鱼、面包、瓜果、蔬菜的消费量增加了

1.勃列日涅夫改革主要在哪些方面?

2.改革取得了怎样的成效?

勃列日涅夫时期,美苏双方展开的军备竞赛令人咋舌。从地球争到宇宙的大赛。苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产接近国民生产总值的40%。苏联军事实力的迅速膨胀,逐步改变了美苏军事力量的对比。勃列日涅夫执政期间,苏联海军在由近海防御舰队扩建为一支具有远洋作战能力的武装力量;战略核武器方面,拥有洲际弹道导弹1300枚,首次超过了美国1054枚洲际弹道导弹的数量。70年代初,美苏军事力量基本达到均衡,此后日益朝着有利于苏联的方向发展。这样,苏联只花了不足10年的时间就取得了对美国的战略均势地位,步入超级大国行列。苏美在军事力量上的势均力敌,进一步加剧了双方在全球范围内的争霸。

1.勃列日涅夫改革时期的军备竞赛给苏联带来了哪些影响?

第二阶段,自70年代初至80年代初,经济改革步伐减缓,停留在对以往改革的调整和修补状态,没有任何创新,经济发展呈现出停滞和下降的趋势。

1971年的苏联共产党二十四大后,就不准用“改革”一词了,改用“完善”一词,认为苏联对原有的体制不需要改革。俄罗斯很多学者认为,这一改变是苏联向“停滞”过渡的标志。

勃列日涅夫时期的经济改革,对苏联长期以来实行的高度集中的计划命令式的经济管理体制没有根本的触动,没有解决苏联经济如何持续增长这一实质性问题。

1.勃列日涅夫改革失败的原因有哪些?

勃列日涅夫改革

扩大企业自主权

没有从根本上突破斯大林模式

戈尔巴乔夫改革

苏联经济改革的最主要的特点,就是推行私有化,要从根本上改变当时苏联社会主义的经济基础。认为现在国家集中的资产过多,人民同国有制关系疏远,职工没有主人翁感和积极性,因而造成了社会财富的巨大浪费,所以要实行国有资产分散化和国营企业私有化,走发达资本主义国家“混合经济”的道路。

指导思想推行多元化,实质上是指苏联共产党不再把马克思列宁主义作为党的指导思想,不再把共产主义作为苏联共产党的奋斗目标。提倡“人道的民主的社会主义”。

政治上推行多党制和议会政治是戈尔巴乔夫全盘西化的政治改革的主要内容。以所谓多党制取代共产党的领导,以议会制度取代苏维埃制度。

1991年12月25日,19时38分,克里姆林宫上空印有镰刀和铁锤图案的苏联国旗降下,俄罗斯白蓝红三色旗升上了旗杆。1991年12月26日,苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议,宣布苏联停止存在,标志着苏联正式解体。

1.思考苏联解体的原因有哪些?

斯大林模式弊端、国内矛盾尖锐、戈尔巴乔夫改革、西方和平演变

戈尔巴乔夫改革

背离社会主义方向

二战以后,在苏联的帮助下,1944—1949年,在东欧先后建立了8个人民民主国家。由于东欧各国政权的建立从一开始就是在苏联的帮助下形成的,对于苏联的模式有很大的模仿与依赖性。最初,苏联和东欧双方在平等、互利的基础上,通过谈判,签订了友好合作互助条约,在石油、电力、能源、贸易等方面,苏联向东欧国家提供了一定的帮助。这些援助对东欧国家战后经济恢复起了重要作用。

美苏冷战开始后,基于国际形势的变化,苏联对东欧的政策逐渐发生了变化,斯大林开始在政治、经济、军事上加强了对东欧的控制,加大了一体化的力度, 以对抗美国为首的西方阵营,主要表现为:

斯大林把苏联经验全部强加于东欧,敦促各国只能严格按照苏联模式建立社会主义,在经济建设上,东欧几乎是全部照搬苏联模式。 很快,这种模式的不适应性就显露出来:国民经济比例严重失调、轻工业农业落后、建设速度缓慢等,人民生活水平得不到提高,和西欧形成了鲜明的对比,引起了人民群众的极大不满。

苏联干涉东欧国家的内政外交,存在霸权主义的倾向。苏联要求东欧国家都要无条件地维护以苏联为中心的无产阶级国家利益,在双方利益发生矛盾的时候, 别国利益要服从苏联利益。

苏联在对东欧的援助问题上,表现出极大的民族利己主义。苏联不允许东欧国家独立发展重工业,严重损害了东欧国家的民族利益。

1.冷战开始后,苏联和东欧关系发生了怎样的变化?

南斯拉夫:社会主义自治制度

捷克斯洛伐克:布拉格之春

1948年6月,情报局第三次会议在布加勒斯特举行。南共拒绝与会。会议在苏联的操纵下将南斯拉夫开除出情报局。

1950至1963年,南斯拉夫实行自治经济制度,把集中于中央的权力下放到地方,把工厂交给工人管理,改革收入分配制度。扩大企业财权,注意发挥市场机制作用;1963至1971年,进一步扩大自治范围,继续下放财权,同时改革价格、外贸和外汇等制度;1971年以后,修订经济法规,实行稳定经济政策,调整经济结构,实行自治社会计划制度,在加强自治的基础上实现联合劳动。

社会主义自治制度

1968年,捷克斯洛伐克共产党中央第一书记杜布切克发起了名为"布拉格之春"的政治体制改革,捷共改革的目标是“创立一个新的 、符合捷克斯洛伐克条件的、民主和人道的社会主义模式”,建立一条适合本国国情的社会主义发展道路。在苏联看来,此举有脱离苏联控制的倾向。为了实行统一的“苏联体制”,苏决定对捷进行武装干涉。1968年8月20日深夜开始的20万华约成员国军队和5000辆坦克的武装入侵,改革宣告失败。

布拉格之春

东欧其他国家的社会主义改革也曾取得显著成效。波兰在1956一1960年实施国民经济第一个五年计划,经济迅速发展,工业增长59.6%,农业增产20%。匈牙利在1968一1973年间国民收入年递增率为6%,人民消费水平也以5%一6%的速度提高,人民群众比较满意。民主德国经济稳步增长,到1988年,人均国民收入达到8500美元)每百户有小轿车53辆,其经济发展水平居东欧国家之首。但是,东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

1.材料反映了东欧改革取得了怎样的成效,由出现了怎样的问题?

南斯拉夫:社会主义自治制度

捷克斯洛伐克:布拉格之春

没有从根本上突破斯大林模式

在政治上,美国承认东欧各国政府的法律地位,直接与东欧国家建立正常的外交关系。同时,美国表明立场,将苏联与东欧区别看待,以此来分化苏联与东欧关系。其次,在经济方面,加强与东欧各国经济贸易与往来,分化瓦解东欧的苏联式的经济模式。再次,在加强政治、经济交往基础上加强文化交流,在批评社会主义文化(以苏联文化模式为主)的同时,加强西方文化的宣传与渗透,达到在文化上同化东欧的目的。在美国新闻署和中央情报局牵头下,美国成立了一些带有半官方色彩的非政府组织及一些中情局的外围组织, 如法菲尔德基金会、争取自由欧洲委员会、国际自由记者联合会、国际自由工会联合会、时代公司、国际笔会等非政府组织。

在西方“和平演变”战略影响下,东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。1989一1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化。

1.冷战开始后,美国和东欧关系发生了怎样的变化?

和平演变

社会制度和政权性质发生变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

复习回顾

1.20世纪30年代,苏联经过两个五年计划确立了怎样的政治经济体制?

2.这种经济体制对苏联有何影响?

斯大林模式

积极:基本实现工业化

消极

农轻重比例失调

体制僵化,缺少活力

挫伤农民生产积极性

从1913年到1950年增加了12倍,但是农业却徘徊不前,只提高了40%。人民生活水平提高不快。某些方面还有所降低:1953年,全苏人均粮食产量仅为432公斤,低于1913年的540公斤。城市中,副食供应不足,多数消费品质量低劣。面对这一现实,赫鲁晓夫执政后,对苏联的经济体制进行了一些改革

1.上述材料反映了苏联出现什么问题,造成这种现象的原因有哪些?

斯大林模式的弊端

赫鲁晓夫改革

1956年2月,在苏共第二十次代表大会上,赫鲁晓夫向全体代表作了题为《关于个人迷信及其后果》的秘密报告。在这个报告里,他将斯大林称为“历史上最凶暴残忍的罪犯”。

赫鲁晓夫的报告打破了对斯大林的个人崇拜,但没有对斯大林的功过做出全面分析,造成了严重的后遗症。在这个报告的影响下,波兰发生了波兹南事件。1956年6月,波兹南产业工人举行总罢工,5万工人群众前往人民会议大厦广场进行和平示威,要求面包和自由。政府出动坦克和保安部队。数日内,有53人被枪杀,200多人受伤,数百人被捕。在这个报告的影响下,匈牙利发生了严重的流血事件。主张改组政府,结束一党制,成立多党派联合政府,释放政治犯的纳吉被杀。在这一事件中,仅首都布达佩斯一地就有25000人死亡,5万多人受伤。

赫鲁晓夫的秘密报告,揭开了苏联历史上政治和经济改革的序幕。

赫鲁晓夫首先从农业入手,一是提高农副产品的收购价格,取消农副产品的义务交售制。二是大规模开垦荒地,扩大播种面积,种植玉米,增加粮食产量。三是取消农业机器拖拉机站,把农业机器卖给集体农庄。

工业方面,赫鲁晓夫发现中央很难把全国20多万个企业都集中管理好,力图改变这种高度集中管理体制。他陆续把1.5万个中央直属企业下放到加盟共和国管理,同时扩大了加盟共和国的管理权限。1962年9月9日,哈尔科夫经济学院教授利别尔曼在《真理报》发表了《计划、利润、奖金》的文章。他建议用利润奖金等经济手段而不用行政手段,来推动企业的生产发展。国家下达给企业的生产计划只限于各种产品的数量和交货期限两个指标,其余完全由企业自行制定。利别尔曼还主张把赢利率,作为衡量企业好坏和规定奖金多少的标准。利别尔曼的改革方案得到赫鲁晓夫的支持,并开始在乌克兰的一些工厂试行。

1.依据材料概括,赫鲁晓夫进行改革的原因?

2.赫鲁晓夫改革的措施针对了斯大林模式的哪些问题?

赫鲁晓夫改革在一定程度上冲击了斯大林模式,取得一定成效。到1959年,几乎每个农户都养了奶牛。此外,城镇居民还养了350万头奶牛。全国牛奶产量明显增加。几年内,羊的头数增长了一倍,猪和家禽的数量也大大增加。果园又兴旺起来。私人农产品的销售价格从1954年起开始下降,农贸市场日趋繁荣。

但赫鲁晓夫并未根本改变苏联高度集中的政治经济体制,只是原有经济体制的局部调整。改革没有结合国情;改革缺乏实事求是的精神,思想上急于求成,1964年10月,当赫鲁晓夫在黑海之滨度假时,勃列日涅夫在莫斯科发动了十月政变,赫鲁晓夫“被退休”,赫鲁晓夫改革就此失败。

1.赫鲁晓夫进行改革的结果如何?

2.造成这种结果的原因是什么?

斯大林模式的弊端

赫鲁晓夫改革

没有从根本上突破斯大林模式

1957年,苏联发射第一颗人造地球卫星——斯普特尼克1号。1961年发射载人宇宙飞船——东方1号,加加林成为第一个进入外太空的人。

在冷战中,赫鲁晓夫领导苏联与美国和西欧等资本主义国家对峙,曾多次访问美国。1962年,他策划的古巴导弹危机一度使苏联和美国站在核战争的边缘,但最终危机得以平息。

20世纪60年代,赫鲁晓夫统治下的苏联与中华人民共和国关系恶化,撤销了对中国的援助计划。

勃列日涅夫改革

1964年10月,勃列日涅夫担任苏共中央第一书记,柯西金担任苏联部长会议主席,开始了长达18年的勃列日涅夫时期。在勃列日涅夫执政期间,对当时的苏联进行了一系列改革。大体上划分为两个阶段。

第一阶段,自1964年到70年代初进行了新一轮的经济改革。“新经济体制”,扩大企业经营管理的自主权,提高企业的主动性和积极性;管理经济由行政方法与经济方法相结合,逐步转向以经济方法为主,加强经济杠杆作用;贯彻国家、企业和个人三者利益结合的原则。经济改革取得了一定的成效,经济发展规模扩大,苏联综合国力增强,与美国的差距逐步缩小。60年代后期和70年代初期,苏联人民的生活水平也有了较大的提高:物价长期稳定;人均肉、奶、蛋、鱼、面包、瓜果、蔬菜的消费量增加了

1.勃列日涅夫改革主要在哪些方面?

2.改革取得了怎样的成效?

勃列日涅夫时期,美苏双方展开的军备竞赛令人咋舌。从地球争到宇宙的大赛。苏联几乎每两位科学家中就有一位在研究坦克、火炮和导弹,军工生产接近国民生产总值的40%。苏联军事实力的迅速膨胀,逐步改变了美苏军事力量的对比。勃列日涅夫执政期间,苏联海军在由近海防御舰队扩建为一支具有远洋作战能力的武装力量;战略核武器方面,拥有洲际弹道导弹1300枚,首次超过了美国1054枚洲际弹道导弹的数量。70年代初,美苏军事力量基本达到均衡,此后日益朝着有利于苏联的方向发展。这样,苏联只花了不足10年的时间就取得了对美国的战略均势地位,步入超级大国行列。苏美在军事力量上的势均力敌,进一步加剧了双方在全球范围内的争霸。

1.勃列日涅夫改革时期的军备竞赛给苏联带来了哪些影响?

第二阶段,自70年代初至80年代初,经济改革步伐减缓,停留在对以往改革的调整和修补状态,没有任何创新,经济发展呈现出停滞和下降的趋势。

1971年的苏联共产党二十四大后,就不准用“改革”一词了,改用“完善”一词,认为苏联对原有的体制不需要改革。俄罗斯很多学者认为,这一改变是苏联向“停滞”过渡的标志。

勃列日涅夫时期的经济改革,对苏联长期以来实行的高度集中的计划命令式的经济管理体制没有根本的触动,没有解决苏联经济如何持续增长这一实质性问题。

1.勃列日涅夫改革失败的原因有哪些?

勃列日涅夫改革

扩大企业自主权

没有从根本上突破斯大林模式

戈尔巴乔夫改革

苏联经济改革的最主要的特点,就是推行私有化,要从根本上改变当时苏联社会主义的经济基础。认为现在国家集中的资产过多,人民同国有制关系疏远,职工没有主人翁感和积极性,因而造成了社会财富的巨大浪费,所以要实行国有资产分散化和国营企业私有化,走发达资本主义国家“混合经济”的道路。

指导思想推行多元化,实质上是指苏联共产党不再把马克思列宁主义作为党的指导思想,不再把共产主义作为苏联共产党的奋斗目标。提倡“人道的民主的社会主义”。

政治上推行多党制和议会政治是戈尔巴乔夫全盘西化的政治改革的主要内容。以所谓多党制取代共产党的领导,以议会制度取代苏维埃制度。

1991年12月25日,19时38分,克里姆林宫上空印有镰刀和铁锤图案的苏联国旗降下,俄罗斯白蓝红三色旗升上了旗杆。1991年12月26日,苏联最高苏维埃共和国院举行最后一次会议,宣布苏联停止存在,标志着苏联正式解体。

1.思考苏联解体的原因有哪些?

斯大林模式弊端、国内矛盾尖锐、戈尔巴乔夫改革、西方和平演变

戈尔巴乔夫改革

背离社会主义方向

二战以后,在苏联的帮助下,1944—1949年,在东欧先后建立了8个人民民主国家。由于东欧各国政权的建立从一开始就是在苏联的帮助下形成的,对于苏联的模式有很大的模仿与依赖性。最初,苏联和东欧双方在平等、互利的基础上,通过谈判,签订了友好合作互助条约,在石油、电力、能源、贸易等方面,苏联向东欧国家提供了一定的帮助。这些援助对东欧国家战后经济恢复起了重要作用。

美苏冷战开始后,基于国际形势的变化,苏联对东欧的政策逐渐发生了变化,斯大林开始在政治、经济、军事上加强了对东欧的控制,加大了一体化的力度, 以对抗美国为首的西方阵营,主要表现为:

斯大林把苏联经验全部强加于东欧,敦促各国只能严格按照苏联模式建立社会主义,在经济建设上,东欧几乎是全部照搬苏联模式。 很快,这种模式的不适应性就显露出来:国民经济比例严重失调、轻工业农业落后、建设速度缓慢等,人民生活水平得不到提高,和西欧形成了鲜明的对比,引起了人民群众的极大不满。

苏联干涉东欧国家的内政外交,存在霸权主义的倾向。苏联要求东欧国家都要无条件地维护以苏联为中心的无产阶级国家利益,在双方利益发生矛盾的时候, 别国利益要服从苏联利益。

苏联在对东欧的援助问题上,表现出极大的民族利己主义。苏联不允许东欧国家独立发展重工业,严重损害了东欧国家的民族利益。

1.冷战开始后,苏联和东欧关系发生了怎样的变化?

南斯拉夫:社会主义自治制度

捷克斯洛伐克:布拉格之春

1948年6月,情报局第三次会议在布加勒斯特举行。南共拒绝与会。会议在苏联的操纵下将南斯拉夫开除出情报局。

1950至1963年,南斯拉夫实行自治经济制度,把集中于中央的权力下放到地方,把工厂交给工人管理,改革收入分配制度。扩大企业财权,注意发挥市场机制作用;1963至1971年,进一步扩大自治范围,继续下放财权,同时改革价格、外贸和外汇等制度;1971年以后,修订经济法规,实行稳定经济政策,调整经济结构,实行自治社会计划制度,在加强自治的基础上实现联合劳动。

社会主义自治制度

1968年,捷克斯洛伐克共产党中央第一书记杜布切克发起了名为"布拉格之春"的政治体制改革,捷共改革的目标是“创立一个新的 、符合捷克斯洛伐克条件的、民主和人道的社会主义模式”,建立一条适合本国国情的社会主义发展道路。在苏联看来,此举有脱离苏联控制的倾向。为了实行统一的“苏联体制”,苏决定对捷进行武装干涉。1968年8月20日深夜开始的20万华约成员国军队和5000辆坦克的武装入侵,改革宣告失败。

布拉格之春

东欧其他国家的社会主义改革也曾取得显著成效。波兰在1956一1960年实施国民经济第一个五年计划,经济迅速发展,工业增长59.6%,农业增产20%。匈牙利在1968一1973年间国民收入年递增率为6%,人民消费水平也以5%一6%的速度提高,人民群众比较满意。民主德国经济稳步增长,到1988年,人均国民收入达到8500美元)每百户有小轿车53辆,其经济发展水平居东欧国家之首。但是,东欧各国的改革都没有突破苏联模式的束缚,到20世纪80年代,一些东欧国家经济陷人严重困境,政局剧烈动荡。

1.材料反映了东欧改革取得了怎样的成效,由出现了怎样的问题?

南斯拉夫:社会主义自治制度

捷克斯洛伐克:布拉格之春

没有从根本上突破斯大林模式

在政治上,美国承认东欧各国政府的法律地位,直接与东欧国家建立正常的外交关系。同时,美国表明立场,将苏联与东欧区别看待,以此来分化苏联与东欧关系。其次,在经济方面,加强与东欧各国经济贸易与往来,分化瓦解东欧的苏联式的经济模式。再次,在加强政治、经济交往基础上加强文化交流,在批评社会主义文化(以苏联文化模式为主)的同时,加强西方文化的宣传与渗透,达到在文化上同化东欧的目的。在美国新闻署和中央情报局牵头下,美国成立了一些带有半官方色彩的非政府组织及一些中情局的外围组织, 如法菲尔德基金会、争取自由欧洲委员会、国际自由记者联合会、国际自由工会联合会、时代公司、国际笔会等非政府组织。

在西方“和平演变”战略影响下,东欧执政的共产党或工人党领导人迷失了改革的社会主义方向,否定马克思主义指导,否定社会主义制度,抛弃共产党领导地位,实行政治多元化。1989一1992年,东欧各国社会政治经济制度急剧变化。

1.冷战开始后,美国和东欧关系发生了怎样的变化?

和平演变

社会制度和政权性质发生变化

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体