语文统编版选择性必修上册第二单元研习任务 课件(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 语文统编版选择性必修上册第二单元研习任务 课件(共29张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 44.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-25 06:57:12 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

单元研习任务

第二单元

研习任务一

学习中华优秀传统文化,应该学以致用,知行合一。

本单元课文大都是谈论立身处世之道的,比如《《论语〉十二章》,或阐述持身以道、以礼、以仁、以恕、以义的道理,或辨析君子、小人,或论述经典在社会生活各个方面的价值,都富于启发性。梳理本单元各篇课文所讲的立身处世的道理,并思考它们在当今社会生活中的现实意义,展开讨论。

本单元选择了先秦诸子的一些经典论说,包括儒家的《论语》十二章、《大学》一章、《孟子》一章、《老子》四章、《庄子》一章,以及《墨子·兼爱》篇。共安排成三课,分别体现了儒家、道家和墨家对时代的洞察,对社会人生的思考,在先秦诸子中有一定的代表性。

《论语》十二章

《论语》十二章从《学而》《八佾》《里仁》等九篇中选了十二章,包含孔子独白、弟子独白和师生对话等不同形式。教材编写者把它放在第一篇,可见其重要性。

可结合课下注释和工具书,把破除语言文字障碍作为首要任务,再综合各家观点合理解读思想内容,进而整体观察十二章的内容,从主题思想、表达方式、师生关系、时代启迪等不同角度分类比较,提升思维水平。

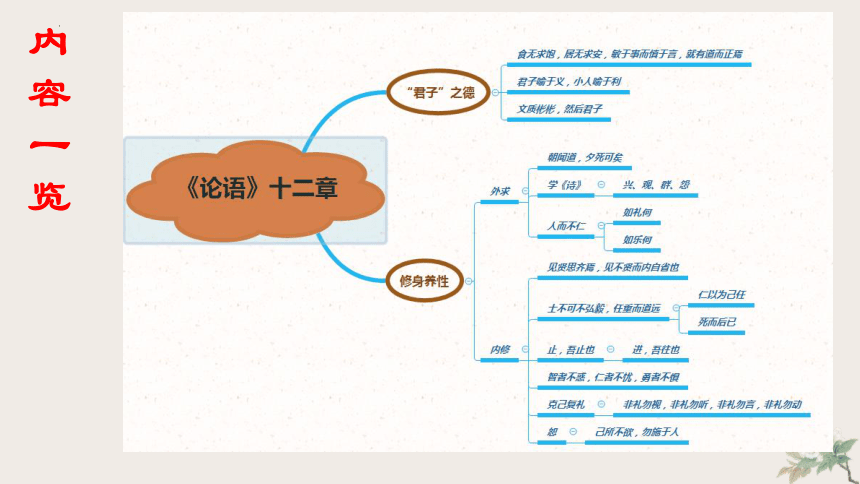

内容一览

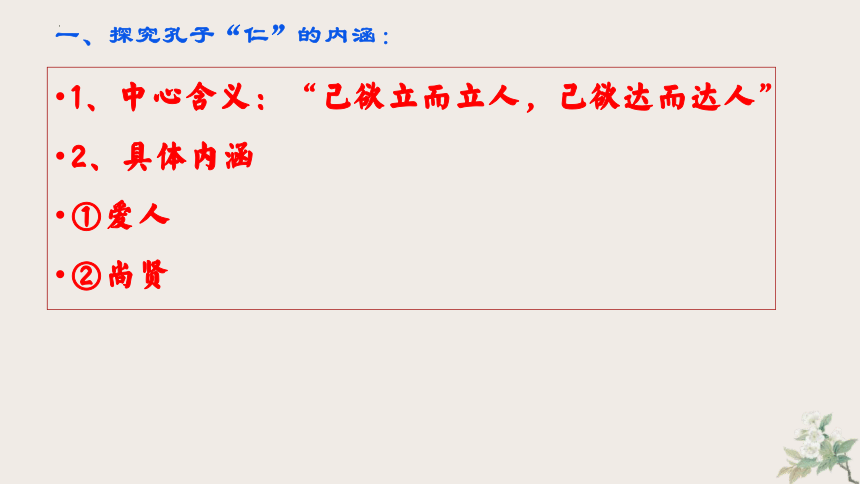

一、探究孔子“仁”的内涵:

1、中心含义:“己欲立而立人,己欲达而达人”

2、具体内涵

①爱人

②尚贤

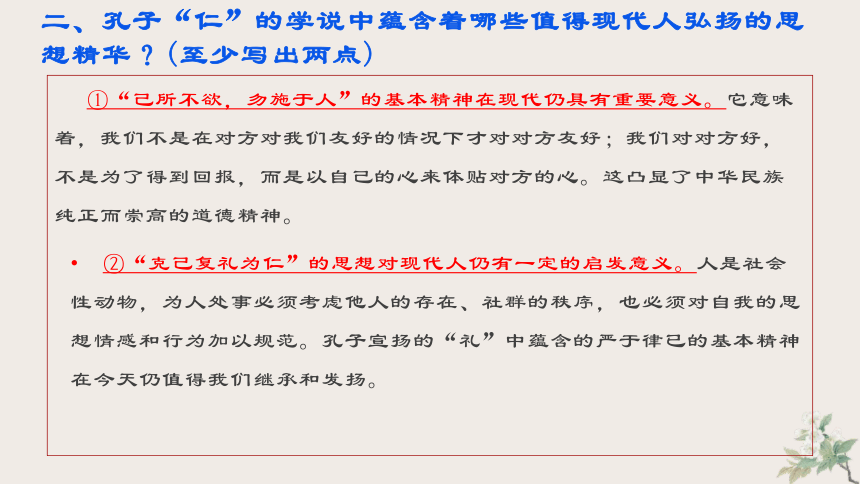

二、孔子“仁”的学说中蕴含着哪些值得现代人弘扬的思想精华?(至少写出两点)

①“己所不欲,勿施于人”的基本精神在现代仍具有重要意义。它意味着,我们不是在对方对我们友好的情况下才对对方友好;我们对对方好,不是为了得到回报,而是以自己的心来体贴对方的心。这凸显了中华民族纯正而崇高的道德精神。

②“克己复礼为仁”的思想对现代人仍有一定的启发意义。人是社会性动物,为人处事必须考虑他人的存在、社群的秩序,也必须对自我的思想情感和行为加以规范。孔子宣扬的“礼”中蕴含的严于律已的基本精神在今天仍值得我们继承和发扬。

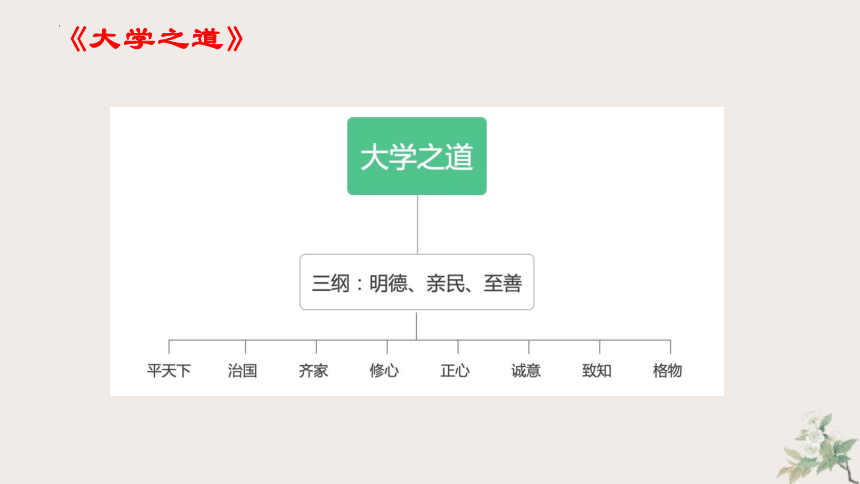

《大学之道》

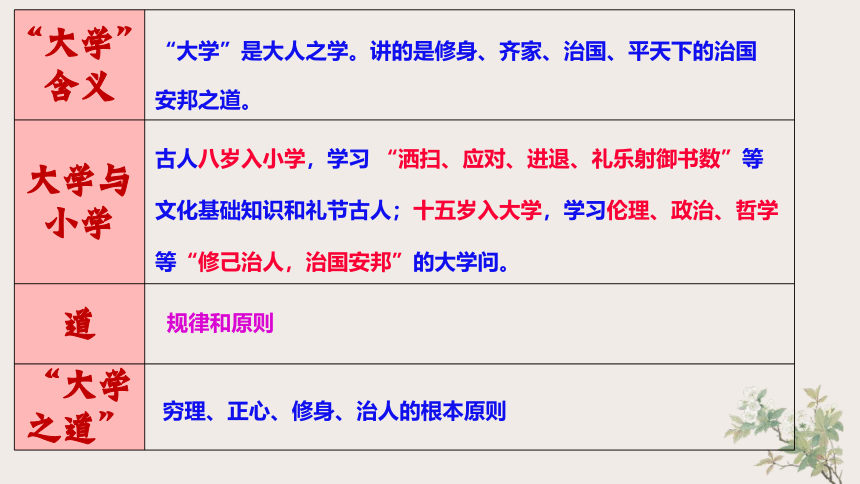

“大学”含义

大学与小学

道

“大学之道”

“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的治国安邦之道。

古人八岁入小学,学习 “洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

规律和原则

穷理、正心、修身、治人的根本原则

怎样理解《大学》中“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意?

①《大学》一开篇便开宗明义,指出“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。

“明明德”是自身的修养。“亲民”就是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。“止于至善”就是不论“明明德”,还是“亲民”,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

怎样理解《大学》中“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意?

②“格物”是人生修养完善成就大业的起点,做到了“格物”和“致知”才能真正做到“诚意”“正心”,做到“诚意”“正心”也就是真正地面对自己,才能真正做到“修身”,继而才能“齐家”,然后从“齐家”到“治国”,最后才能“平天下”。在“八条目”之中,“格物、致知、诚意、正心”对应的是三纲领中明明德阶段,“齐家、治国、平天下”对应的是三纲领中亲民阶段,“修身”是中枢环节,既是前四者的发展终点,又是后三者的发展起点。“八条目”之间环环相扣,有着明确的先后顺序,也表明了事物之间有本末之别。

总结

《人皆有不忍人之心》

如何理解孟子在《人皆有不忍人之心》中用“四体”来比喻“四端”?

作者用人的生理构造(四体)比喻心理特点(有四端),便于读者理解后者是与生俱来的道理。

同时,以“四体”喻“四端”,也能为后文论述张本。“有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。”这里的“贼”是“伤害”的意思,很容易让人联想到有四端而自弃,就像自残四肢一样愚蠢。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”“扩而充之”是扩大、充实的意思,与四肢不断生长发育类似。通过比喻,孟子充分地说明了“仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也”(《孟子·告子上》的观点,并且期望人们去扩充、发扬,最终达成修、齐、治、平的思想。)

《老子》四章

老子观念

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

有何无 相互依存,相互为用,无能发挥更大的作用,但被人忽视。 故有之以为利,无之以为用。

知人和自知 知人是智慧,自知是通透 知人者智,自知者明

胜人和自胜 胜人是有力,自胜是坚强 胜人者有力,自胜者强

成和败 要慎始慎终,才能成而不败 九层之台,起于累土……民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事;

有为和无为 有为不应妄为,无为即顺应自然,减少人为因素的干扰 为者败之,执者失之圣人无为,故无败;无执,故无失

《五石之瓠》

《五石之瓠》有什么寓意?

(1)万物皆有所用,同样一件东西,由于人们的眼光和见识不同,它所发挥的作用也不同。

(2)说明事物大有大的用处,小有小的用途,关键的问题在于必须善用不同的事物。

(3)要善于转换视角,独辟蹊径,从不同的角度看问题,就能够超越他人,发现事物不一样的价值。

兼爱

墨子思想

墨子以“兼爱”为理论基础,进而提出了“非攻”等治国思想。他主张不兴战争,兼爱天下人。唯此,才能使社会稳定,百姓安居乐业,最终达到国家的长治久安。理解墨子“兼爱”的思想及其价值在当今社会也是很有意义的。

研习任务二

萧统在《文选序》中说:“老、庄之作,管、孟之流,盖以立意为宗,不以能文为本。〞吕思勉在《经子解题 论读子之法》中说:“诸子之文,各有其面貌性情,彼此不能相假;亦实为中国文学,立极于前。”总体看来,先秦诸子并不把善写文章当作最高追求,但他们的很多论说又都文采斐然,自成一格。反复诵读本单元课文,总结概括其各自的风格特点。你更喜欢谁的文章风格?结合课文,联系你的语文学习经验,同学间相互交流。

研习任务三

古代汉语的虚词系统,与现代汉语有着很大的差别。“之”“乎”“者”“也”“而”“以”“其”“于”等常见虚词,在文言文中使用广泛,有着丰富的意义和用法。有意识地积累一些常见虛词,有助于培养文言语感,提高独立阅读文言文的能力。小组分工合作,找出上面列举的虚词在本单元课文中的用例,以卡片或表格的形式,整理、归纲各个虚词的意义和用法。

例如虚词“之”字:

研习任务四

本单元课文中有不少经典语句,虽然产生于两干多年前,但至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,以新的角度作出辩析或阐释。从下列语句中任选其一,也可以从本单元课文中另选一句,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,与一篇不少于 800宇的文章,阐达你的认识和思考,题目目拟。

审题与立意

通俗地说,就是先了解要我写什么”。然后确定。我要写什么”。动笔之前,要认真审题,全面分析,审慎思考,进而确立写作的中心。

审题,就是要抓住关键,弄清题旨。,要善于抓住题干或给定材料中的关键字句,筛选有价值的信息,推敲琢磨,提炼归纳,把握命题者的意图,不要仅仅凭直觉就轻率动笔。重点思考题目中的核心概念是什么,应该如何界定,可以从哪些方面立意。一般而言,“审”得清楚,往往也就知道该“立”什么“意”了。

立意,基本的要求是要“立”在题目或给定材料的范国之內,否则就是离题、偏题。

读写结合练写作,审题立意表观点

审题与立意

在此前提下,立意应当具体、明确,不能大而化之,泛泛而论。比如写“千里之行,始于足下” 这个话题,如果简单地说“任何理想的 实现,都必须以眼前的小事做起”,就不免空泛;而选定一个角度或划定某个范围(如“实现中华民族伟大复兴,也要从当下具体的事情做起”),小切口,深挖掘,从特定的题材中体现主旨,才更容易谈得具体、深入。

立意还应该体现独特性,要设法写出一个独特的 “我”————我的情感态度、我对问题的认识。总在文章中重复别人说滥了的观点,“立”的不是自己的“意”,缺少思考,只能流于俗套。确定独特的立意,需要多角度思考问题,辦证地分析事理,并善于从人们熟视无睹的事物或习焉不察的现象中,开掘新的意义,从而形成独特见解。

1、学习思辨审题

完成下列作文题的审题任务:

《老子》:“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。”现代营销学:“自我推销和自我表现是一种关乎人生成败的重要能力。没有自我展示就没有成功。”

对上述材料,你有什么体验和思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

明确:审题要点为“自我谦抑”和“自我展示”在人生发展过程中的利弊关系。审题时应放弃偏执一端的做法,尽可能做到明辨两者的优缺点,明确应因时因地保持“自我谦抑”或“自我展示”态度的做法,同时思考有无谦抑地自我展示或充分展示自我的谦抑的可能。

2、学习思辨写作。

阅读下面材料,完成作文。

孔子说:“君子喻于义,小人喻于利。”又说:“不义而富且贵,于我如浮云。”而墨子说:“义,利也。”“义”之所以被人奉为“天下之良宝”,正是因为它“可以利民也”。韩非子则说人和人之间,利所加则无所不为,只有利害关系,没有道义关系。

义利之辨是先秦诸子讨论的重要话题。你怎样看待义与利之间的关系?联系现实生活,写一篇不少于800字的文章阐述你的看法。

写作任务:1、从本单元课文中选取一句自己喜欢的名句,淮确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考。

结束

单元研习任务

第二单元

研习任务一

学习中华优秀传统文化,应该学以致用,知行合一。

本单元课文大都是谈论立身处世之道的,比如《《论语〉十二章》,或阐述持身以道、以礼、以仁、以恕、以义的道理,或辨析君子、小人,或论述经典在社会生活各个方面的价值,都富于启发性。梳理本单元各篇课文所讲的立身处世的道理,并思考它们在当今社会生活中的现实意义,展开讨论。

本单元选择了先秦诸子的一些经典论说,包括儒家的《论语》十二章、《大学》一章、《孟子》一章、《老子》四章、《庄子》一章,以及《墨子·兼爱》篇。共安排成三课,分别体现了儒家、道家和墨家对时代的洞察,对社会人生的思考,在先秦诸子中有一定的代表性。

《论语》十二章

《论语》十二章从《学而》《八佾》《里仁》等九篇中选了十二章,包含孔子独白、弟子独白和师生对话等不同形式。教材编写者把它放在第一篇,可见其重要性。

可结合课下注释和工具书,把破除语言文字障碍作为首要任务,再综合各家观点合理解读思想内容,进而整体观察十二章的内容,从主题思想、表达方式、师生关系、时代启迪等不同角度分类比较,提升思维水平。

内容一览

一、探究孔子“仁”的内涵:

1、中心含义:“己欲立而立人,己欲达而达人”

2、具体内涵

①爱人

②尚贤

二、孔子“仁”的学说中蕴含着哪些值得现代人弘扬的思想精华?(至少写出两点)

①“己所不欲,勿施于人”的基本精神在现代仍具有重要意义。它意味着,我们不是在对方对我们友好的情况下才对对方友好;我们对对方好,不是为了得到回报,而是以自己的心来体贴对方的心。这凸显了中华民族纯正而崇高的道德精神。

②“克己复礼为仁”的思想对现代人仍有一定的启发意义。人是社会性动物,为人处事必须考虑他人的存在、社群的秩序,也必须对自我的思想情感和行为加以规范。孔子宣扬的“礼”中蕴含的严于律已的基本精神在今天仍值得我们继承和发扬。

《大学之道》

“大学”含义

大学与小学

道

“大学之道”

“大学”是大人之学。讲的是修身、齐家、治国、平天下的治国安邦之道。

古人八岁入小学,学习 “洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”等文化基础知识和礼节古人;十五岁入大学,学习伦理、政治、哲学等“修己治人,治国安邦”的大学问。

规律和原则

穷理、正心、修身、治人的根本原则

怎样理解《大学》中“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意?

①《大学》一开篇便开宗明义,指出“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”。所谓“明德”就是人天生拥有的善性,但这种善性会被外在的东西所污染,“明明德”,就是把人天生的固有的善性发挥出来。

“明明德”是自身的修养。“亲民”就是由己推人,就是不仅自己要明明德,而且要教化别人,提高别人的修养,祛除别人身上的污垢,使其成为新民。“止于至善”就是不论“明明德”,还是“亲民”,都要达到至善至美的境地,从而使全社会的成员的道德趋于完善。

怎样理解《大学》中“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”的含意?

②“格物”是人生修养完善成就大业的起点,做到了“格物”和“致知”才能真正做到“诚意”“正心”,做到“诚意”“正心”也就是真正地面对自己,才能真正做到“修身”,继而才能“齐家”,然后从“齐家”到“治国”,最后才能“平天下”。在“八条目”之中,“格物、致知、诚意、正心”对应的是三纲领中明明德阶段,“齐家、治国、平天下”对应的是三纲领中亲民阶段,“修身”是中枢环节,既是前四者的发展终点,又是后三者的发展起点。“八条目”之间环环相扣,有着明确的先后顺序,也表明了事物之间有本末之别。

总结

《人皆有不忍人之心》

如何理解孟子在《人皆有不忍人之心》中用“四体”来比喻“四端”?

作者用人的生理构造(四体)比喻心理特点(有四端),便于读者理解后者是与生俱来的道理。

同时,以“四体”喻“四端”,也能为后文论述张本。“有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。”这里的“贼”是“伤害”的意思,很容易让人联想到有四端而自弃,就像自残四肢一样愚蠢。“凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”“扩而充之”是扩大、充实的意思,与四肢不断生长发育类似。通过比喻,孟子充分地说明了“仁义礼智,非由外铄我也,我固有之也”(《孟子·告子上》的观点,并且期望人们去扩充、发扬,最终达成修、齐、治、平的思想。)

《老子》四章

老子观念

矛盾统一的概念 老子的态度 相关章句

有何无 相互依存,相互为用,无能发挥更大的作用,但被人忽视。 故有之以为利,无之以为用。

知人和自知 知人是智慧,自知是通透 知人者智,自知者明

胜人和自胜 胜人是有力,自胜是坚强 胜人者有力,自胜者强

成和败 要慎始慎终,才能成而不败 九层之台,起于累土……民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事;

有为和无为 有为不应妄为,无为即顺应自然,减少人为因素的干扰 为者败之,执者失之圣人无为,故无败;无执,故无失

《五石之瓠》

《五石之瓠》有什么寓意?

(1)万物皆有所用,同样一件东西,由于人们的眼光和见识不同,它所发挥的作用也不同。

(2)说明事物大有大的用处,小有小的用途,关键的问题在于必须善用不同的事物。

(3)要善于转换视角,独辟蹊径,从不同的角度看问题,就能够超越他人,发现事物不一样的价值。

兼爱

墨子思想

墨子以“兼爱”为理论基础,进而提出了“非攻”等治国思想。他主张不兴战争,兼爱天下人。唯此,才能使社会稳定,百姓安居乐业,最终达到国家的长治久安。理解墨子“兼爱”的思想及其价值在当今社会也是很有意义的。

研习任务二

萧统在《文选序》中说:“老、庄之作,管、孟之流,盖以立意为宗,不以能文为本。〞吕思勉在《经子解题 论读子之法》中说:“诸子之文,各有其面貌性情,彼此不能相假;亦实为中国文学,立极于前。”总体看来,先秦诸子并不把善写文章当作最高追求,但他们的很多论说又都文采斐然,自成一格。反复诵读本单元课文,总结概括其各自的风格特点。你更喜欢谁的文章风格?结合课文,联系你的语文学习经验,同学间相互交流。

研习任务三

古代汉语的虚词系统,与现代汉语有着很大的差别。“之”“乎”“者”“也”“而”“以”“其”“于”等常见虚词,在文言文中使用广泛,有着丰富的意义和用法。有意识地积累一些常见虛词,有助于培养文言语感,提高独立阅读文言文的能力。小组分工合作,找出上面列举的虚词在本单元课文中的用例,以卡片或表格的形式,整理、归纲各个虚词的意义和用法。

例如虚词“之”字:

研习任务四

本单元课文中有不少经典语句,虽然产生于两干多年前,但至今仍然闪烁着智慧的光辉,给我们以人生的启迪;有些语句在新的时代下又可以辩证思考,以新的角度作出辩析或阐释。从下列语句中任选其一,也可以从本单元课文中另选一句,准确理解其思想内容,自选角度,自定立意,与一篇不少于 800宇的文章,阐达你的认识和思考,题目目拟。

审题与立意

通俗地说,就是先了解要我写什么”。然后确定。我要写什么”。动笔之前,要认真审题,全面分析,审慎思考,进而确立写作的中心。

审题,就是要抓住关键,弄清题旨。,要善于抓住题干或给定材料中的关键字句,筛选有价值的信息,推敲琢磨,提炼归纳,把握命题者的意图,不要仅仅凭直觉就轻率动笔。重点思考题目中的核心概念是什么,应该如何界定,可以从哪些方面立意。一般而言,“审”得清楚,往往也就知道该“立”什么“意”了。

立意,基本的要求是要“立”在题目或给定材料的范国之內,否则就是离题、偏题。

读写结合练写作,审题立意表观点

审题与立意

在此前提下,立意应当具体、明确,不能大而化之,泛泛而论。比如写“千里之行,始于足下” 这个话题,如果简单地说“任何理想的 实现,都必须以眼前的小事做起”,就不免空泛;而选定一个角度或划定某个范围(如“实现中华民族伟大复兴,也要从当下具体的事情做起”),小切口,深挖掘,从特定的题材中体现主旨,才更容易谈得具体、深入。

立意还应该体现独特性,要设法写出一个独特的 “我”————我的情感态度、我对问题的认识。总在文章中重复别人说滥了的观点,“立”的不是自己的“意”,缺少思考,只能流于俗套。确定独特的立意,需要多角度思考问题,辦证地分析事理,并善于从人们熟视无睹的事物或习焉不察的现象中,开掘新的意义,从而形成独特见解。

1、学习思辨审题

完成下列作文题的审题任务:

《老子》:“自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。”现代营销学:“自我推销和自我表现是一种关乎人生成败的重要能力。没有自我展示就没有成功。”

对上述材料,你有什么体验和思考?写一篇文章,谈谈自己的看法。

明确:审题要点为“自我谦抑”和“自我展示”在人生发展过程中的利弊关系。审题时应放弃偏执一端的做法,尽可能做到明辨两者的优缺点,明确应因时因地保持“自我谦抑”或“自我展示”态度的做法,同时思考有无谦抑地自我展示或充分展示自我的谦抑的可能。

2、学习思辨写作。

阅读下面材料,完成作文。

孔子说:“君子喻于义,小人喻于利。”又说:“不义而富且贵,于我如浮云。”而墨子说:“义,利也。”“义”之所以被人奉为“天下之良宝”,正是因为它“可以利民也”。韩非子则说人和人之间,利所加则无所不为,只有利害关系,没有道义关系。

义利之辨是先秦诸子讨论的重要话题。你怎样看待义与利之间的关系?联系现实生活,写一篇不少于800字的文章阐述你的看法。

写作任务:1、从本单元课文中选取一句自己喜欢的名句,淮确理解其思想内容,自选角度,自定立意,写一篇不少于800字的文章,阐述你的认识和思考。

结束