第一单元 走进化学世界 综合复习题(含解析) 2022-2023学年上学期贵州省各地九年级化学期末试题选编

文档属性

| 名称 | 第一单元 走进化学世界 综合复习题(含解析) 2022-2023学年上学期贵州省各地九年级化学期末试题选编 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 166.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-25 15:45:47 | ||

图片预览

文档简介

第1单元 走进化学世界 综合复习题

一、单选题

1.(2022秋·贵州安顺·九年级统考期末)下列变化属于物理变化的是

A.食物腐烂 B.菜刀生锈 C.面包发霉 D.轮胎爆炸

2.(2022秋·贵州铜仁·九年级期末)下列过程中,发生了化学变化的是

A.冰变成了水

B.从含SiO2的沙子中提炼高纯度Si

C.从潮湿的空气中分离出水

D.将冰糖捣碎后食用

3.(2022秋·贵州铜仁·九年级期末)物理变化、化学变化是生活中的常见现象,下列现象中包含化学变化的是

A.海水晒盐 B.死灰复燃 C.丹桂飘香 D.水落石出

4.(2022秋·贵州毕节·九年级统考期末)唐朝诗人白居易所写的诗歌《卖炭翁》中“伐薪烧炭南山中”。下列变化和“伐薪”本质相同的是

A.抱薪救火 B.煽风点火 C.风雨交加 D.火上浇油

5.(2022秋·贵州贵阳·九年级统考期末)下列生活中的变化,属于化学变化的

A.石蜡熔化 B.玻璃破碎 C.酒精挥发 D.牛奶变酸

6.(2022秋·贵州六盘水·九年级统考期末)下列诗句中包含有化学变化的是

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.随风潜入夜,润物细无声

C.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 D.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流

7.(2022秋·贵州黔东南·九年级统考期末)下列变化中,属于物理变化的是

A.矿石粉碎 B.食物发霉 C.煤气燃烧 D.钢铁生锈

8.(2022秋·贵州毕节·九年级统考期末)中华传统文化博大精深。下列古诗中没有涉及化学变化的是

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.煮豆燃豆萁,豆在釜中泣 D.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

9.(2022秋·贵州黔西·九年级期末)下列诗词句或典故描述的主要是物理变化的是

A.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 只要功夫深,铁杵磨成针

10.(2022秋·贵州遵义·九年级统考期末)中华文化博大精深,许多传统工艺蕴含着物理、化学变化。下列工艺一定涉及化学变化的是

A.剪纸 B.制瓷 C.刺绣 D.泥塑

11.(2022秋·贵州黔东南·九年级期末)下列变化与其它三种变化有本质不同的是( )

A.酒精挥发 B.海市蜃楼 C.面包发霉 D.制作雪雕

12.(2022秋·贵州铜仁·九年级期末)化学是一门以实验为基础的科学,下列仪器使用不正确的是

A.试管:可以做少量试剂的反应容器

B.量筒:既可以测量液体体积,也可以做反应容器

C.烧杯:可以做较大量的试剂的反应容器

D.酒精灯:给物质加热

13.(2022秋·贵州毕节·九年级期末)规范的操作是实验成功的保证,下列实验操作中,不符合操作规范的是

A.玻璃仪器外壁有水,加热前应擦干

B.洒出的少量酒精在桌面上燃烧起来,立即用湿抹布盖灭

C.对试管内的液体进行加热时,用酒精灯内焰进行加热

D.用量筒量取一定体积的液体时,如果量筒内液体超过了所需体积,需将多余的液体倒回指定试剂瓶中

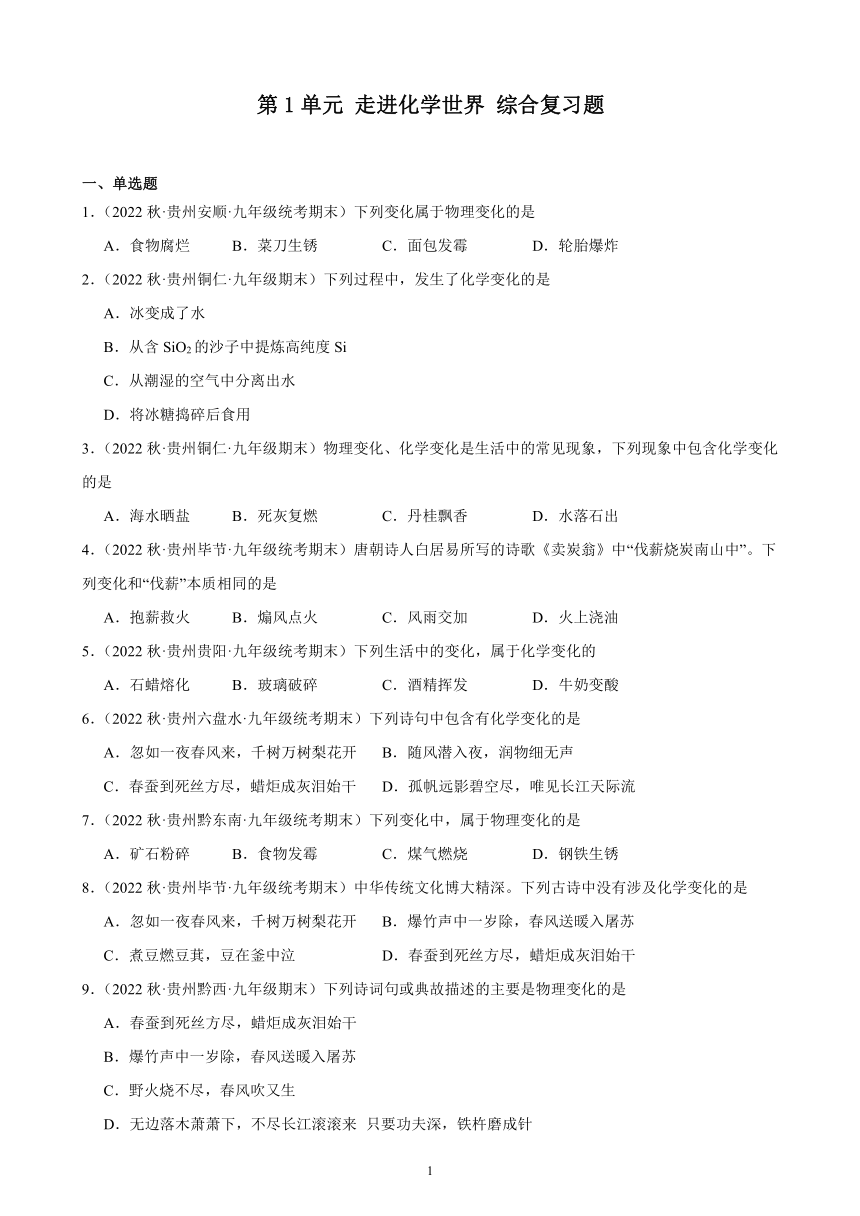

14.(2022秋·贵州毕节·九年级期末)正确的实验操作对实验结果、人身安全都非常重要,下列实验操作正确的是

A. B. C. D.

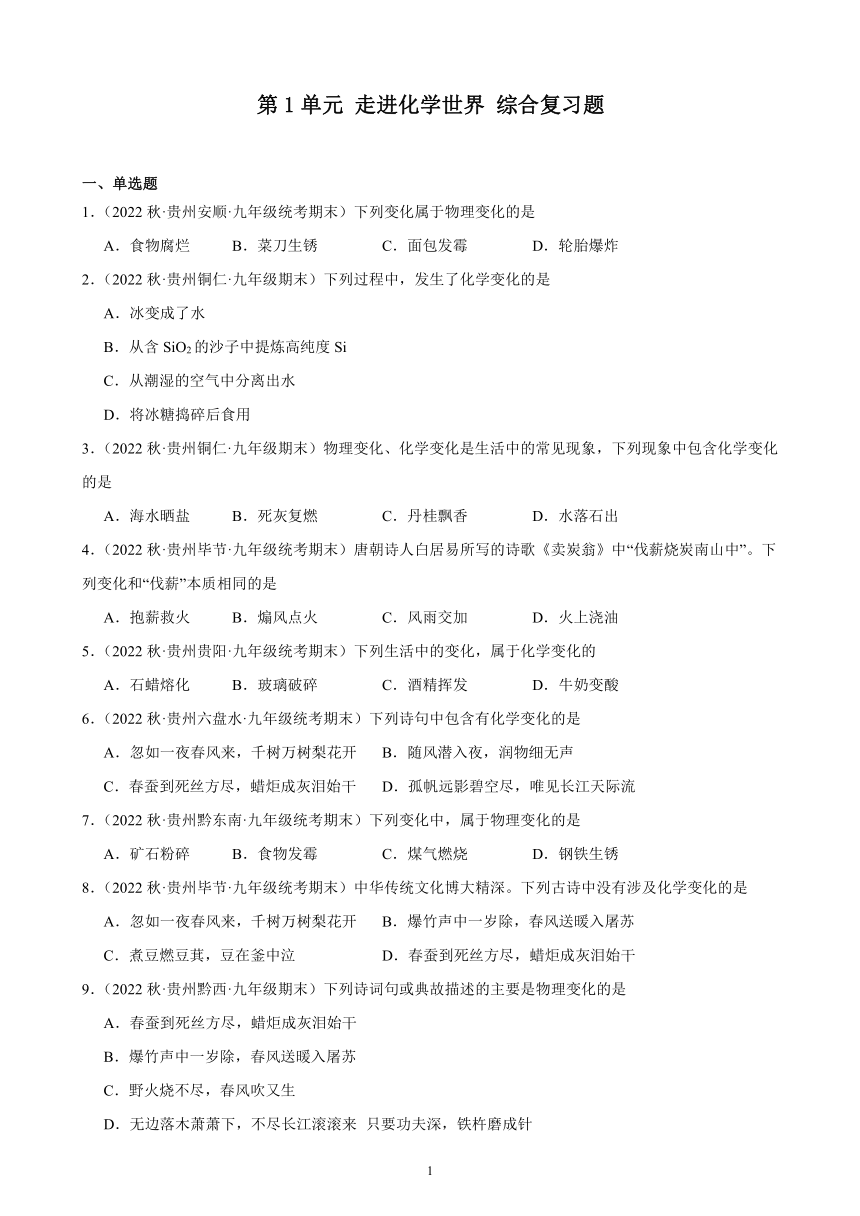

15.(2022秋·贵州遵义·九年级统考期末)实验是学习化学的重要方法。下列实验操作正确的是

A.闻气味 B.倾倒液体

C.读取液体体积 D.点燃酒精灯

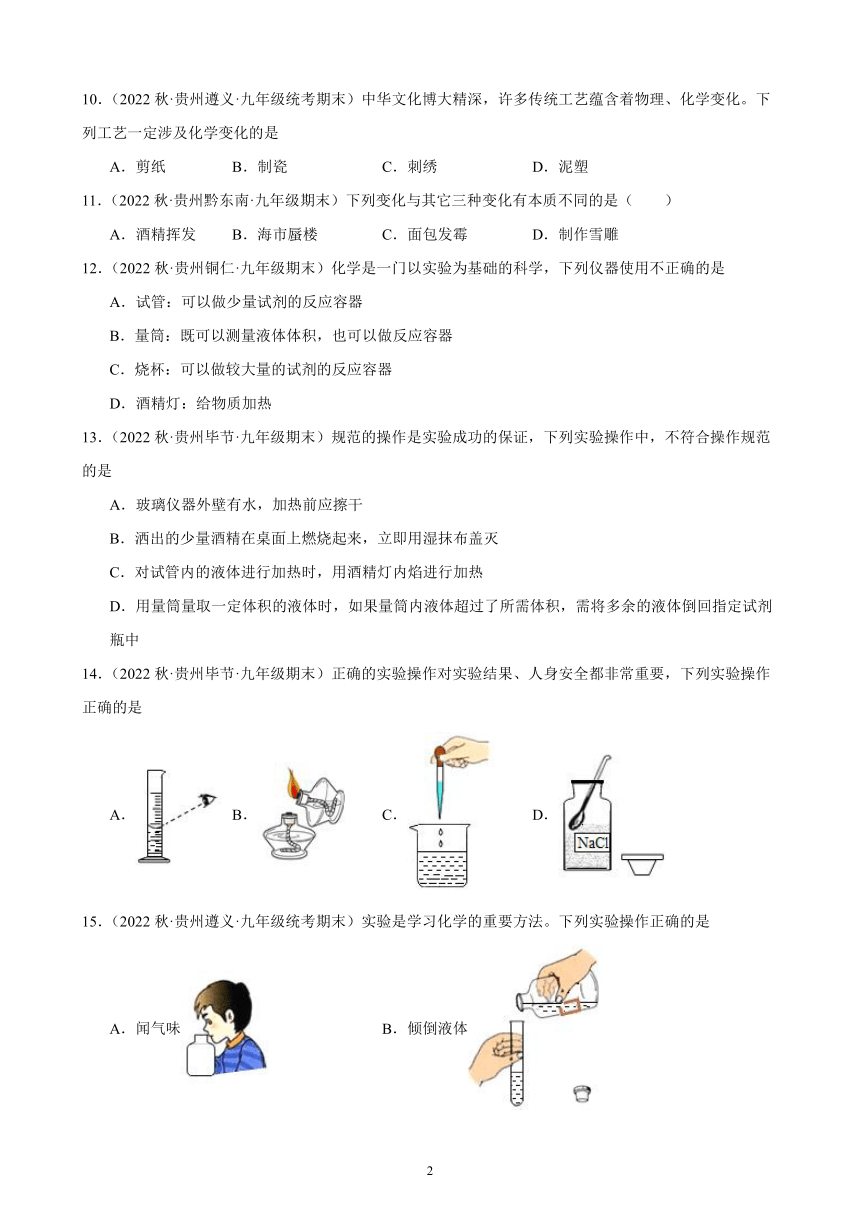

16.(2022秋·贵州六盘水·九年级统考期末)下列实验操作正确的是( )

A.液体加热 B. 量取9.5mL液体

C.点燃酒精灯 D.称量10.05g固体

17.(2022秋·贵州黔东南·九年级期末)下列实验操作中正确的是

A.用药匙或镊子取用固体药品 B.用酒精灯内焰给物质加热

C.未用完的药品放回原试剂瓶中 D.称量时将砝码放在左盘

18.(2022秋·贵州黔东南·九年级统考期末)下列图示实验操作中,正确的是( )

A.B. C. D.

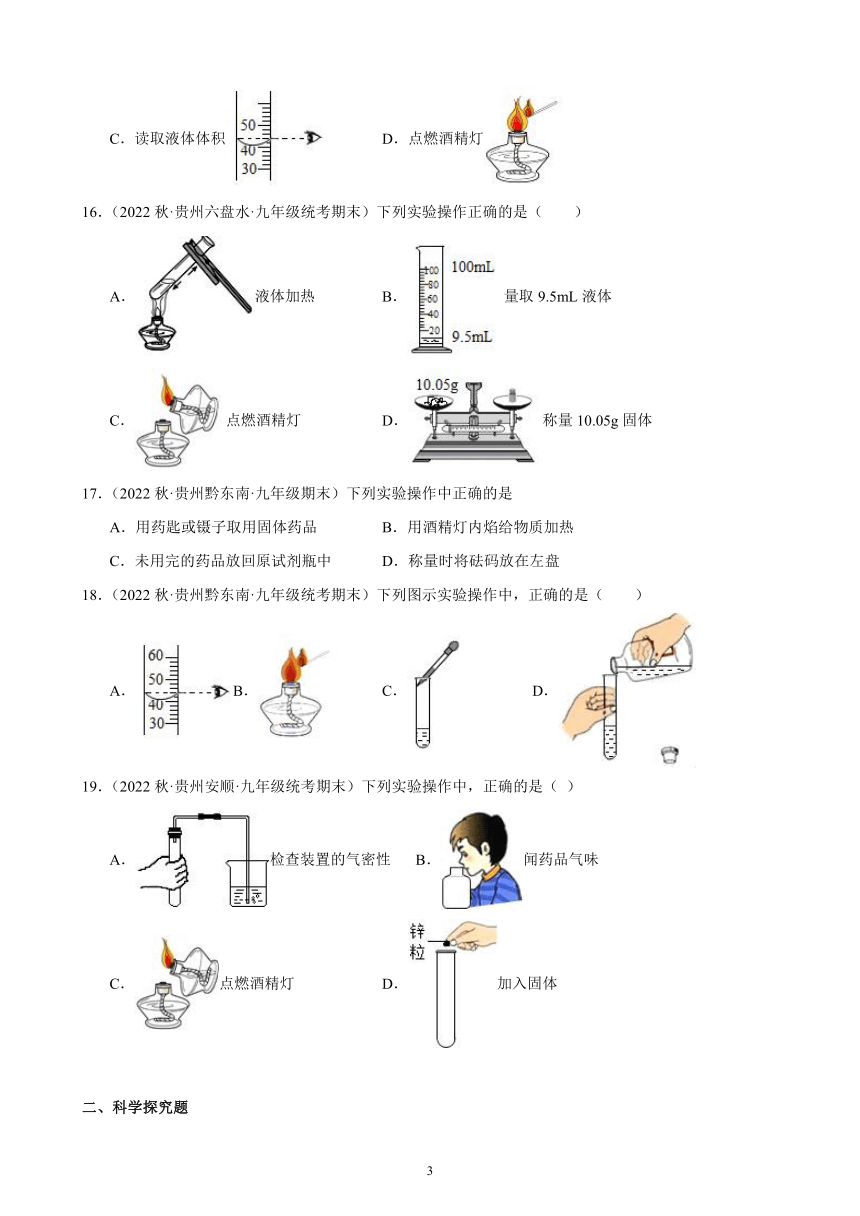

19.(2022秋·贵州安顺·九年级统考期末)下列实验操作中,正确的是( )

A.检查装置的气密性 B.闻药品气味

C.点燃酒精灯 D.加入固体

二、科学探究题

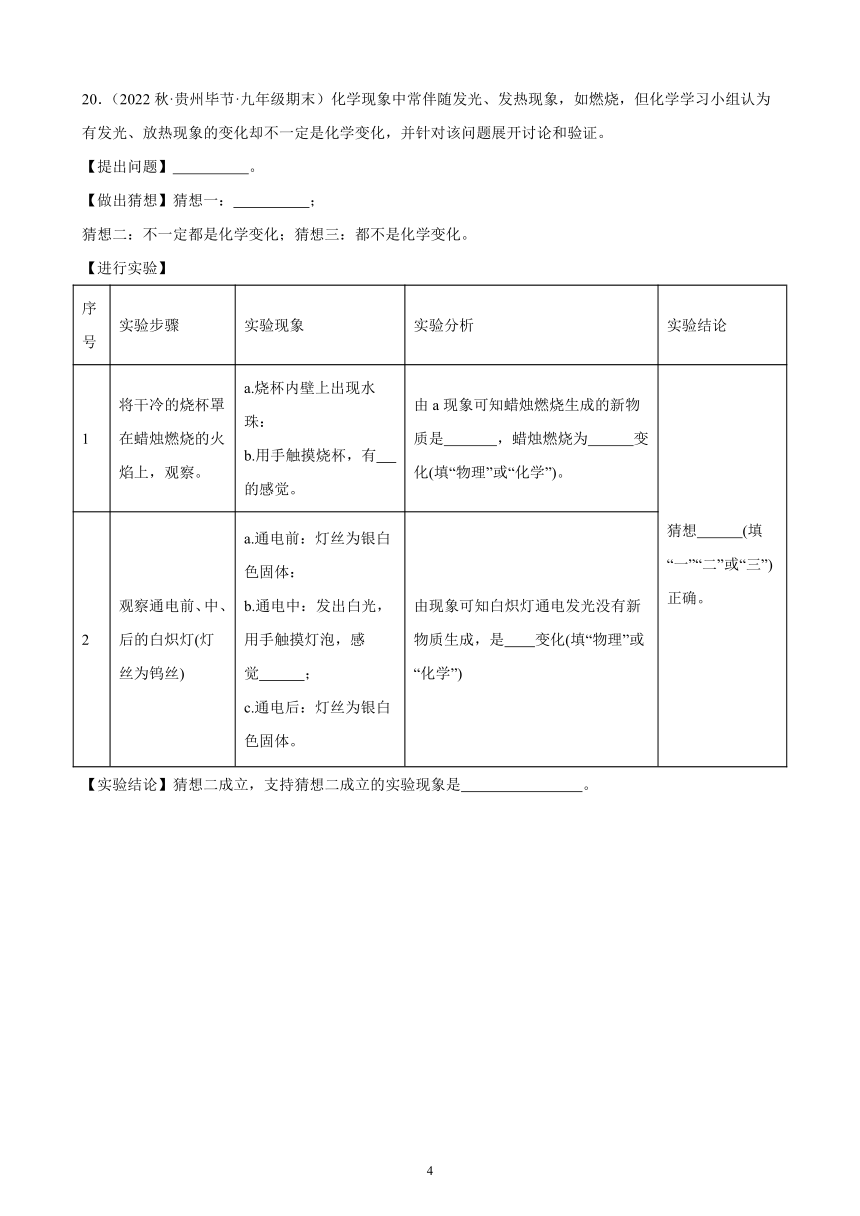

20.(2022秋·贵州毕节·九年级期末)化学现象中常伴随发光、发热现象,如燃烧,但化学学习小组认为有发光、放热现象的变化却不一定是化学变化,并针对该问题展开讨论和验证。

【提出问题】 。

【做出猜想】猜想一: ;

猜想二:不一定都是化学变化;猜想三:都不是化学变化。

【进行实验】

序号 实验步骤 实验现象 实验分析 实验结论

1 将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察。 a.烧杯内壁上出现水珠: b.用手触摸烧杯,有 的感觉。 由a现象可知蜡烛燃烧生成的新物质是 ,蜡烛燃烧为 变化(填“物理”或“化学”)。 猜想 (填“一”“二”或“三”)正确。

2 观察通电前、中、后的白炽灯(灯丝为钨丝) a.通电前:灯丝为银白色固体: b.通电中:发出白光,用手触摸灯泡,感觉 ; c.通电后:灯丝为银白色固体。 由现象可知白炽灯通电发光没有新物质生成,是 变化(填“物理”或“化学”)

【实验结论】猜想二成立,支持猜想二成立的实验现象是 。

参考答案:

1.D

【详解】A、食物腐烂,是食物与氧气发生的缓慢氧化,一定有新物质生成,属于化学变化;

B、菜刀生锈,有铁锈等新物质生成,属于化学变化;

C、面包发霉,有霉菌等新物质生成,属于化学变化;

D、轮胎爆炸,只是形状的改变,无新物质生成,属于物理变化。

故选D。

2.B

【详解】A、冰变成了水,只是状态的改变,无新物质生成,属于物理变化;

B、从含SiO2的沙子中提炼高纯度Si,有硅等新物质生成,属于化学变化;

C、从潮湿的空气中分离出水,空气中本身含水,只是将其分离,无新物质生成,属于物理变化;

D、将冰糖捣碎后食用,只是形状的改变,无新物质生成,属于物理变化。

故选B。

3.B

【详解】A 、海水晒盐没有新物质的生成,属于物理变化,不符合题意;

B、死灰复燃有新物质的生成,属于化学变化,符合题意;

C、丹桂飘香没有新物质的生成,属于物理变化,不符合题意;

D、水落石出没有新物质的生成,属于物理变化,不符合题意。

故选B。

4.C

【分析】“伐薪”,只是形状发生了改变,无新物质生成,属于物理变化。

【详解】A、抱薪救火,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化;

B、煽风点火,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化;

C、风雨交加,无新物质生成,属于物理变化;

D、火上浇油,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化。

故选C。

5.D

【分析】物理变化:没有新物质生成的变化。

化学变化:有新物质生成的变化。

【详解】A.石蜡熔化,只是石蜡的状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

B.玻璃破碎,只是玻璃的状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

C.酒精挥发,只是酒精的状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

D.牛奶变酸,有新物质生成,属于化学变化。

故选:D

6.C

【详解】A、忽如一夜春风来,千树万树梨花开,没有新物质生成,属于物理变化;

B、随风潜入夜,润物细无声,没有新物质生成,属于物理变化;

C、春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化;

D、孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流,没有新物质生成,属于物理变化。

故选C。

7.A

【分析】物理变化是在变化过程中没有生成新物质的变化;

【详解】A、矿石粉碎只是物质状态的变化,没有生成新物质,物理变化;

B、食物发霉是缓慢氧化,生成新物质,化学变化;

C、煤气燃烧生成二氧化碳新物质,化学变化;

D、钢铁生锈是铁与空气中的氧气与水共同作用的结果,化学变化;

故选A。

8.A

【详解】A、忽如一夜春风来,千树万树梨花开,是水的状态的变化,没有新物质生成,属于物理变化,故A符合题意;

B、燃放烟花爆竹生成二氧化碳等新物质,属于化学变化,故B不符合题意;

C、煮豆燃豆萁,豆在釜中泣,包括物质的燃烧,能生成水和二氧化碳等物质,属于化学变化,故C不符合题意;

D、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故D不符合题意。

故选A。

9.D

【详解】A、蜡烛燃烧、春蚕吐丝均有新物质生成,属于化学变化;

B、爆炸燃烧有二氧化硫等新物质生成,属于化学变化;

C、燃烧和草木生长均有新物质生成,属于化学变化

D、落叶飘零、长江奔流,铁杵磨成针,均无新物质生成,属于物理变化。

故选D。

10.B

【详解】A、剪纸只是物质形状的变化,没有生成新物质,错误;

B、制瓷涉及燃烧变化和瓷器的烧制,涉及化学变化,正确;

C、刺绣只是物质形状的变化,没有生成新物质,错误;

D、泥塑只是物质形状的变化,没有生成新物质,错误。

故选B。

【点睛】化学变化是生成新物质的变化。

11.C

【分析】有新物质生成的变化属于化学变化,没有新物质生成的变化属于物理变化。

【详解】A、酒精挥发是酒精由液体变成气体,只是物质的状态发生了改变,没有新物质生成,属于物理变化;B、海市蜃楼是一种因光的折射和反射而形成的自然现象,没有新物质生成,属于物理变化;C、面包发霉的过程中有新的物质生成,属于化学变化;D、制作雪雕的过程中只是形状发生了改变,没有新的物质生成,属于物理变化。故选C。

12.B

【详解】A、试管可用作较少量试剂的反应容器,不符合题意;

B、量筒可用于量取一定体积的液体,但是不能做反应容器,符合题意;

C、烧杯可作较大量试剂的反应容器,不符合题意;

D、酒精灯可用于给物质加热,作热源,不符合题意。

故选B。

13.C

【详解】A、玻璃仪器外壁有水,加热时会受热不均匀发生炸裂,加热前应擦干,符合实验安全要求;

B、酒精灯中的酒精洒出燃起立即用湿抹布盖灭,符合实验安全要求;

C、对试管内的液体进行加热时,酒精灯的外焰温度最高,用酒精灯外焰进行加热,该实验操作不符合实验安全要求;

D、多余的液体倒回原试剂中,会导致污染试剂,用放在指定的容器中,符合操作规范。

故选:C。

14.C

【详解】A、读取量筒中液体体积时,视线应与凹液面最低处保持水平,故A错误;

B、点燃酒精灯应用火柴,不能用一酒精灯引燃另一酒精灯,因为这样容易引起火灾,故B错误;

C、用胶头滴管向烧杯或试管中滴加液体时,要垂直悬空,故C正确;

D、取用药品时,应将试剂瓶盖倒放在桌面上,故D错误。

故选C。

15.D

【详解】A、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,故A操作不正确;

B、取用液体时:①试剂瓶瓶口没有紧挨试管口,液体会流出;②标签没有向着手心,液体会流出腐蚀标签;③瓶塞没有倒放桌面上,会污染瓶塞,从而污染药品,故B操作不正确;

C、读取液体体积,视线要与量筒内液体的凹液面最低处保持水平,故C操作不正确;

D、点燃酒精灯时,用火柴点燃,故D操作正确。

故选:D。

16.A

【详解】A、给试管内液体加热时,试管内液体的体积不能超过试管体积的三分之一,用酒精灯的外焰加热。故本选项操作正确;

B、量筒量液时要注意量程的选择,应选择略大于量取液体体积的量程,否则误差过大。故应选10毫升量筒,故B错误;

C、点燃酒精灯时,切忌用一燃着的酒精灯去引燃另一酒精灯,以防引起火灾;故本选项操作错误;

D、普通托盘天平称量药品,只能准确到0.1g,不能称得10.05g药品,故D错误;

故选:A。

17.A

【详解】加热一般用酒精灯的外焰进行加热,未用完的药品应该放入指定的瓶中不能放入原瓶以免污染试剂,称量时砝码应该放在右盘,所以答案选A。

18.B

【详解】A、量取液体时,视线没与液体的凹液面最低处保持水平;故错误;

B、点燃酒精灯时,用火柴点燃,故正确;

C、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管的位置是垂直悬空;故错误;

D、取用液体时:①试剂瓶瓶口要紧挨试管口,防止液体流出;②标签向着手心,防止液体流出腐蚀标签;③瓶塞应倒放桌面上,防止污染瓶塞,从而污染药品,故错误。

故选B

19.A

【详解】试题分析:

A、导管放入水中,用手握住试管,导管口有气泡冒出,装置气密性良好,操作正确;故A正确;

B、闻药品的气味要在瓶口用手轻轻煽动去闻药品气味,不能把鼻孔凑到容器口去闻气味,B不正确;

C、点燃酒精灯时,用火柴点燃,如果用燃着的酒精灯去点燃另一个酒精灯,会引起酒精失火,造成危险,故C错误;

D、取用颗粒状或块状固体试管要平放,将药品放在试管口然后将试管慢慢竖起来,D不正确;故答案选A

考点:检查装置的气密性;加热器皿-酒精灯;固体药品的取用

20. 有发光发热的现象是不是都是化学变化 都是化学变化 热 水/ 化学 二 发热 物理 蜡烛燃烧和白炽灯通电都会发光发热

【详解】[提出问题]

根据题干中“化学学习小组认为有发光、放热现象的变化却不一定是化学变化”可知,提出的问题应当是:有发光发热的现象是不是都是化学反应。

[做出猜想]

根据“猜想二:不一定都是化学变化;猜想三:都不是化学变化”,可以对猜想一做出判断,猜想一应当是:都是化学变化。

[进行实验]

实验1是用蜡烛燃烧进行实验,将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,可以观察到烧杯内壁上出现水珠,则由此可以推测出蜡烛燃烧生成了新物质水,且蜡烛燃烧会放热,用手触摸烧杯则会感觉到热,根据所学知识可知,蜡烛燃烧属于化学变化。

实验2是用白炽灯通电进行实验,通电时,白炽灯发出白光,且会发热,用手触摸灯泡会感觉到热,白炽灯通电前后,灯丝都是银白色,因为灯丝为钨丝,在高温下会升华,没有新物质生成,属于物理变化;

从上述两个实验及其现象可知,猜想二正确。

[实验结论]

根据实验中的现象:蜡烛燃烧和白炽灯通电都会发光发热,可以得知猜想二成立。

一、单选题

1.(2022秋·贵州安顺·九年级统考期末)下列变化属于物理变化的是

A.食物腐烂 B.菜刀生锈 C.面包发霉 D.轮胎爆炸

2.(2022秋·贵州铜仁·九年级期末)下列过程中,发生了化学变化的是

A.冰变成了水

B.从含SiO2的沙子中提炼高纯度Si

C.从潮湿的空气中分离出水

D.将冰糖捣碎后食用

3.(2022秋·贵州铜仁·九年级期末)物理变化、化学变化是生活中的常见现象,下列现象中包含化学变化的是

A.海水晒盐 B.死灰复燃 C.丹桂飘香 D.水落石出

4.(2022秋·贵州毕节·九年级统考期末)唐朝诗人白居易所写的诗歌《卖炭翁》中“伐薪烧炭南山中”。下列变化和“伐薪”本质相同的是

A.抱薪救火 B.煽风点火 C.风雨交加 D.火上浇油

5.(2022秋·贵州贵阳·九年级统考期末)下列生活中的变化,属于化学变化的

A.石蜡熔化 B.玻璃破碎 C.酒精挥发 D.牛奶变酸

6.(2022秋·贵州六盘水·九年级统考期末)下列诗句中包含有化学变化的是

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.随风潜入夜,润物细无声

C.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 D.孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流

7.(2022秋·贵州黔东南·九年级统考期末)下列变化中,属于物理变化的是

A.矿石粉碎 B.食物发霉 C.煤气燃烧 D.钢铁生锈

8.(2022秋·贵州毕节·九年级统考期末)中华传统文化博大精深。下列古诗中没有涉及化学变化的是

A.忽如一夜春风来,千树万树梨花开 B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.煮豆燃豆萁,豆在釜中泣 D.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

9.(2022秋·贵州黔西·九年级期末)下列诗词句或典故描述的主要是物理变化的是

A.春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干

B.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

C.野火烧不尽,春风吹又生

D.无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 只要功夫深,铁杵磨成针

10.(2022秋·贵州遵义·九年级统考期末)中华文化博大精深,许多传统工艺蕴含着物理、化学变化。下列工艺一定涉及化学变化的是

A.剪纸 B.制瓷 C.刺绣 D.泥塑

11.(2022秋·贵州黔东南·九年级期末)下列变化与其它三种变化有本质不同的是( )

A.酒精挥发 B.海市蜃楼 C.面包发霉 D.制作雪雕

12.(2022秋·贵州铜仁·九年级期末)化学是一门以实验为基础的科学,下列仪器使用不正确的是

A.试管:可以做少量试剂的反应容器

B.量筒:既可以测量液体体积,也可以做反应容器

C.烧杯:可以做较大量的试剂的反应容器

D.酒精灯:给物质加热

13.(2022秋·贵州毕节·九年级期末)规范的操作是实验成功的保证,下列实验操作中,不符合操作规范的是

A.玻璃仪器外壁有水,加热前应擦干

B.洒出的少量酒精在桌面上燃烧起来,立即用湿抹布盖灭

C.对试管内的液体进行加热时,用酒精灯内焰进行加热

D.用量筒量取一定体积的液体时,如果量筒内液体超过了所需体积,需将多余的液体倒回指定试剂瓶中

14.(2022秋·贵州毕节·九年级期末)正确的实验操作对实验结果、人身安全都非常重要,下列实验操作正确的是

A. B. C. D.

15.(2022秋·贵州遵义·九年级统考期末)实验是学习化学的重要方法。下列实验操作正确的是

A.闻气味 B.倾倒液体

C.读取液体体积 D.点燃酒精灯

16.(2022秋·贵州六盘水·九年级统考期末)下列实验操作正确的是( )

A.液体加热 B. 量取9.5mL液体

C.点燃酒精灯 D.称量10.05g固体

17.(2022秋·贵州黔东南·九年级期末)下列实验操作中正确的是

A.用药匙或镊子取用固体药品 B.用酒精灯内焰给物质加热

C.未用完的药品放回原试剂瓶中 D.称量时将砝码放在左盘

18.(2022秋·贵州黔东南·九年级统考期末)下列图示实验操作中,正确的是( )

A.B. C. D.

19.(2022秋·贵州安顺·九年级统考期末)下列实验操作中,正确的是( )

A.检查装置的气密性 B.闻药品气味

C.点燃酒精灯 D.加入固体

二、科学探究题

20.(2022秋·贵州毕节·九年级期末)化学现象中常伴随发光、发热现象,如燃烧,但化学学习小组认为有发光、放热现象的变化却不一定是化学变化,并针对该问题展开讨论和验证。

【提出问题】 。

【做出猜想】猜想一: ;

猜想二:不一定都是化学变化;猜想三:都不是化学变化。

【进行实验】

序号 实验步骤 实验现象 实验分析 实验结论

1 将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,观察。 a.烧杯内壁上出现水珠: b.用手触摸烧杯,有 的感觉。 由a现象可知蜡烛燃烧生成的新物质是 ,蜡烛燃烧为 变化(填“物理”或“化学”)。 猜想 (填“一”“二”或“三”)正确。

2 观察通电前、中、后的白炽灯(灯丝为钨丝) a.通电前:灯丝为银白色固体: b.通电中:发出白光,用手触摸灯泡,感觉 ; c.通电后:灯丝为银白色固体。 由现象可知白炽灯通电发光没有新物质生成,是 变化(填“物理”或“化学”)

【实验结论】猜想二成立,支持猜想二成立的实验现象是 。

参考答案:

1.D

【详解】A、食物腐烂,是食物与氧气发生的缓慢氧化,一定有新物质生成,属于化学变化;

B、菜刀生锈,有铁锈等新物质生成,属于化学变化;

C、面包发霉,有霉菌等新物质生成,属于化学变化;

D、轮胎爆炸,只是形状的改变,无新物质生成,属于物理变化。

故选D。

2.B

【详解】A、冰变成了水,只是状态的改变,无新物质生成,属于物理变化;

B、从含SiO2的沙子中提炼高纯度Si,有硅等新物质生成,属于化学变化;

C、从潮湿的空气中分离出水,空气中本身含水,只是将其分离,无新物质生成,属于物理变化;

D、将冰糖捣碎后食用,只是形状的改变,无新物质生成,属于物理变化。

故选B。

3.B

【详解】A 、海水晒盐没有新物质的生成,属于物理变化,不符合题意;

B、死灰复燃有新物质的生成,属于化学变化,符合题意;

C、丹桂飘香没有新物质的生成,属于物理变化,不符合题意;

D、水落石出没有新物质的生成,属于物理变化,不符合题意。

故选B。

4.C

【分析】“伐薪”,只是形状发生了改变,无新物质生成,属于物理变化。

【详解】A、抱薪救火,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化;

B、煽风点火,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化;

C、风雨交加,无新物质生成,属于物理变化;

D、火上浇油,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化。

故选C。

5.D

【分析】物理变化:没有新物质生成的变化。

化学变化:有新物质生成的变化。

【详解】A.石蜡熔化,只是石蜡的状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

B.玻璃破碎,只是玻璃的状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

C.酒精挥发,只是酒精的状态发生变化,没有新物质生成,属于物理变化。

D.牛奶变酸,有新物质生成,属于化学变化。

故选:D

6.C

【详解】A、忽如一夜春风来,千树万树梨花开,没有新物质生成,属于物理变化;

B、随风潜入夜,润物细无声,没有新物质生成,属于物理变化;

C、春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干,发生了燃烧,有新物质生成,属于化学变化;

D、孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流,没有新物质生成,属于物理变化。

故选C。

7.A

【分析】物理变化是在变化过程中没有生成新物质的变化;

【详解】A、矿石粉碎只是物质状态的变化,没有生成新物质,物理变化;

B、食物发霉是缓慢氧化,生成新物质,化学变化;

C、煤气燃烧生成二氧化碳新物质,化学变化;

D、钢铁生锈是铁与空气中的氧气与水共同作用的结果,化学变化;

故选A。

8.A

【详解】A、忽如一夜春风来,千树万树梨花开,是水的状态的变化,没有新物质生成,属于物理变化,故A符合题意;

B、燃放烟花爆竹生成二氧化碳等新物质,属于化学变化,故B不符合题意;

C、煮豆燃豆萁,豆在釜中泣,包括物质的燃烧,能生成水和二氧化碳等物质,属于化学变化,故C不符合题意;

D、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化,故D不符合题意。

故选A。

9.D

【详解】A、蜡烛燃烧、春蚕吐丝均有新物质生成,属于化学变化;

B、爆炸燃烧有二氧化硫等新物质生成,属于化学变化;

C、燃烧和草木生长均有新物质生成,属于化学变化

D、落叶飘零、长江奔流,铁杵磨成针,均无新物质生成,属于物理变化。

故选D。

10.B

【详解】A、剪纸只是物质形状的变化,没有生成新物质,错误;

B、制瓷涉及燃烧变化和瓷器的烧制,涉及化学变化,正确;

C、刺绣只是物质形状的变化,没有生成新物质,错误;

D、泥塑只是物质形状的变化,没有生成新物质,错误。

故选B。

【点睛】化学变化是生成新物质的变化。

11.C

【分析】有新物质生成的变化属于化学变化,没有新物质生成的变化属于物理变化。

【详解】A、酒精挥发是酒精由液体变成气体,只是物质的状态发生了改变,没有新物质生成,属于物理变化;B、海市蜃楼是一种因光的折射和反射而形成的自然现象,没有新物质生成,属于物理变化;C、面包发霉的过程中有新的物质生成,属于化学变化;D、制作雪雕的过程中只是形状发生了改变,没有新的物质生成,属于物理变化。故选C。

12.B

【详解】A、试管可用作较少量试剂的反应容器,不符合题意;

B、量筒可用于量取一定体积的液体,但是不能做反应容器,符合题意;

C、烧杯可作较大量试剂的反应容器,不符合题意;

D、酒精灯可用于给物质加热,作热源,不符合题意。

故选B。

13.C

【详解】A、玻璃仪器外壁有水,加热时会受热不均匀发生炸裂,加热前应擦干,符合实验安全要求;

B、酒精灯中的酒精洒出燃起立即用湿抹布盖灭,符合实验安全要求;

C、对试管内的液体进行加热时,酒精灯的外焰温度最高,用酒精灯外焰进行加热,该实验操作不符合实验安全要求;

D、多余的液体倒回原试剂中,会导致污染试剂,用放在指定的容器中,符合操作规范。

故选:C。

14.C

【详解】A、读取量筒中液体体积时,视线应与凹液面最低处保持水平,故A错误;

B、点燃酒精灯应用火柴,不能用一酒精灯引燃另一酒精灯,因为这样容易引起火灾,故B错误;

C、用胶头滴管向烧杯或试管中滴加液体时,要垂直悬空,故C正确;

D、取用药品时,应将试剂瓶盖倒放在桌面上,故D错误。

故选C。

15.D

【详解】A、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,故A操作不正确;

B、取用液体时:①试剂瓶瓶口没有紧挨试管口,液体会流出;②标签没有向着手心,液体会流出腐蚀标签;③瓶塞没有倒放桌面上,会污染瓶塞,从而污染药品,故B操作不正确;

C、读取液体体积,视线要与量筒内液体的凹液面最低处保持水平,故C操作不正确;

D、点燃酒精灯时,用火柴点燃,故D操作正确。

故选:D。

16.A

【详解】A、给试管内液体加热时,试管内液体的体积不能超过试管体积的三分之一,用酒精灯的外焰加热。故本选项操作正确;

B、量筒量液时要注意量程的选择,应选择略大于量取液体体积的量程,否则误差过大。故应选10毫升量筒,故B错误;

C、点燃酒精灯时,切忌用一燃着的酒精灯去引燃另一酒精灯,以防引起火灾;故本选项操作错误;

D、普通托盘天平称量药品,只能准确到0.1g,不能称得10.05g药品,故D错误;

故选:A。

17.A

【详解】加热一般用酒精灯的外焰进行加热,未用完的药品应该放入指定的瓶中不能放入原瓶以免污染试剂,称量时砝码应该放在右盘,所以答案选A。

18.B

【详解】A、量取液体时,视线没与液体的凹液面最低处保持水平;故错误;

B、点燃酒精灯时,用火柴点燃,故正确;

C、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管的位置是垂直悬空;故错误;

D、取用液体时:①试剂瓶瓶口要紧挨试管口,防止液体流出;②标签向着手心,防止液体流出腐蚀标签;③瓶塞应倒放桌面上,防止污染瓶塞,从而污染药品,故错误。

故选B

19.A

【详解】试题分析:

A、导管放入水中,用手握住试管,导管口有气泡冒出,装置气密性良好,操作正确;故A正确;

B、闻药品的气味要在瓶口用手轻轻煽动去闻药品气味,不能把鼻孔凑到容器口去闻气味,B不正确;

C、点燃酒精灯时,用火柴点燃,如果用燃着的酒精灯去点燃另一个酒精灯,会引起酒精失火,造成危险,故C错误;

D、取用颗粒状或块状固体试管要平放,将药品放在试管口然后将试管慢慢竖起来,D不正确;故答案选A

考点:检查装置的气密性;加热器皿-酒精灯;固体药品的取用

20. 有发光发热的现象是不是都是化学变化 都是化学变化 热 水/ 化学 二 发热 物理 蜡烛燃烧和白炽灯通电都会发光发热

【详解】[提出问题]

根据题干中“化学学习小组认为有发光、放热现象的变化却不一定是化学变化”可知,提出的问题应当是:有发光发热的现象是不是都是化学反应。

[做出猜想]

根据“猜想二:不一定都是化学变化;猜想三:都不是化学变化”,可以对猜想一做出判断,猜想一应当是:都是化学变化。

[进行实验]

实验1是用蜡烛燃烧进行实验,将干冷的烧杯罩在蜡烛燃烧的火焰上,可以观察到烧杯内壁上出现水珠,则由此可以推测出蜡烛燃烧生成了新物质水,且蜡烛燃烧会放热,用手触摸烧杯则会感觉到热,根据所学知识可知,蜡烛燃烧属于化学变化。

实验2是用白炽灯通电进行实验,通电时,白炽灯发出白光,且会发热,用手触摸灯泡会感觉到热,白炽灯通电前后,灯丝都是银白色,因为灯丝为钨丝,在高温下会升华,没有新物质生成,属于物理变化;

从上述两个实验及其现象可知,猜想二正确。

[实验结论]

根据实验中的现象:蜡烛燃烧和白炽灯通电都会发光发热,可以得知猜想二成立。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件