高考生物科学探究系列5 调查类实验的方案与实施(讲解+练习含答案)

文档属性

| 名称 | 高考生物科学探究系列5 调查类实验的方案与实施(讲解+练习含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 196.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-25 22:17:02 | ||

图片预览

文档简介

高考生物科学探究系列

5 调查类实验的方案与实施

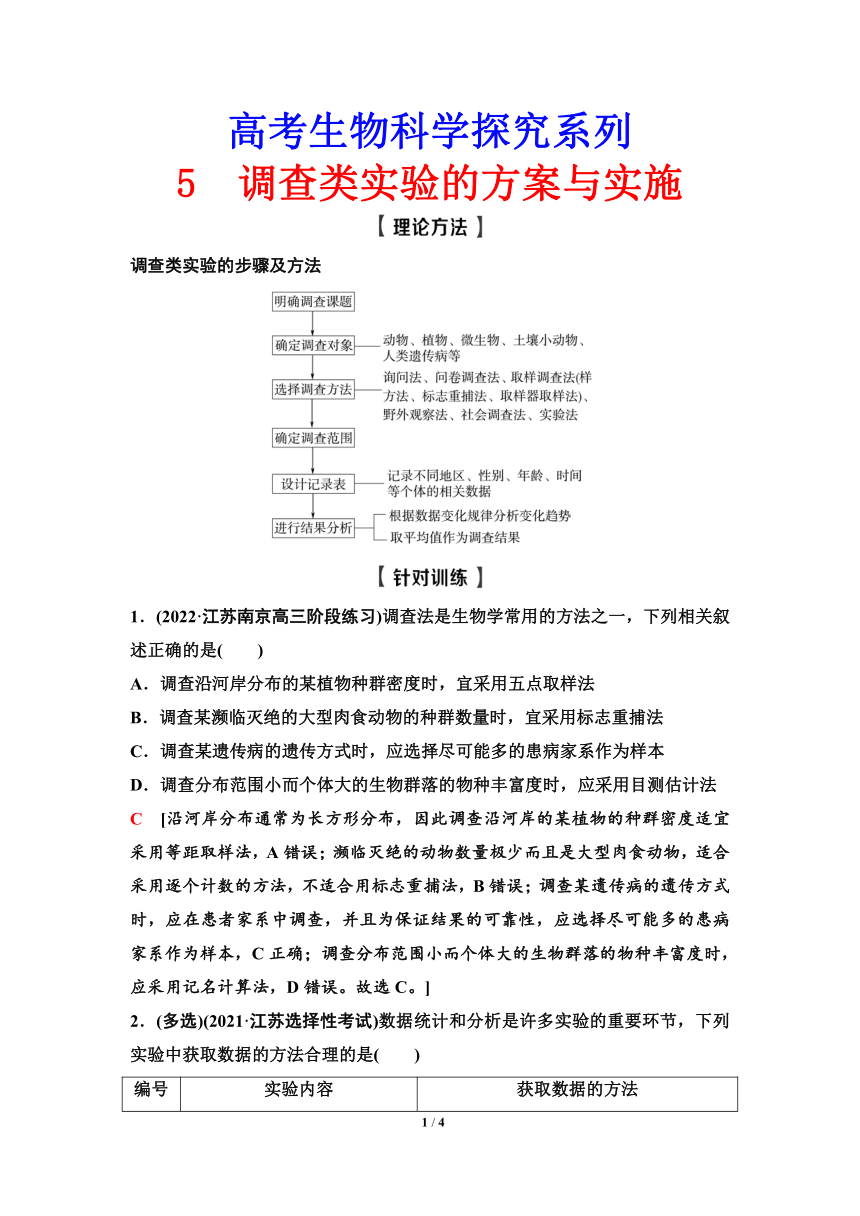

调查类实验的步骤及方法

1.(2022·江苏南京高三阶段练习)调查法是生物学常用的方法之一,下列相关叙述正确的是( )

A.调查沿河岸分布的某植物种群密度时,宜采用五点取样法

B.调查某濒临灭绝的大型肉食动物的种群数量时,宜采用标志重捕法

C.调查某遗传病的遗传方式时,应选择尽可能多的患病家系作为样本

D.调查分布范围小而个体大的生物群落的物种丰富度时,应采用目测估计法

C [沿河岸分布通常为长方形分布,因此调查沿河岸的某植物的种群密度适宜采用等距取样法,A错误;濒临灭绝的动物数量极少而且是大型肉食动物,适合采用逐个计数的方法,不适合用标志重捕法,B错误;调查某遗传病的遗传方式时,应在患者家系中调查,并且为保证结果的可靠性,应选择尽可能多的患病家系作为样本,C正确;调查分布范围小而个体大的生物群落的物种丰富度时,应采用记名计算法,D错误。故选C。]

2.(多选)(2021·江苏选择性考试)数据统计和分析是许多实验的重要环节,下列实验中获取数据的方法合理的是( )

编号 实验内容 获取数据的方法

① 调查某自然保护区灰喜鹊的种群密度 使用标志重捕法,尽量不影响标记动物正常活动,个体标记后即释放

② 探究培养液中酵母菌种群数量的变化 摇匀后抽取少量培养物,适当稀释,用台盼蓝染色,血细胞计数板计数

③ 调查高度近视(600度以上)在人群中的发病率 在数量足够大的人群中随机调查

④ 探究唾液淀粉酶活性的最适温度 设置0 ℃、37 ℃、100 ℃三个温度进行实验,记录实验数据

A.实验① B.实验②

C.实验③ D.实验④

ABC [灰喜鹊属于活动范围广、活动能力强的动物,应使用标志重捕法调查灰喜鹊的种群密度,且标记尽量不影响标记动物正常活动,个体标记后即释放,A正确;探究培养液中酵母菌种群数量的变化时,摇匀后抽取少量培养物,适当稀释,用台盼蓝染液染色,血细胞计数板计数,被染成蓝色的酵母菌为死细胞,在观察计数时只计不被染成蓝色的酵母菌,B正确;调查高度近视(600度以上)在人群中的发病率,应在足够大的群体中抽样调查,选取的样本要足够的多,且要随机取样,C正确;探究唾液淀粉酶活性的最适温度时,应在37 ℃左右设置更小的梯度,D错误。故选ABC。]

3.(2022·江苏金陵中学高三期中)下列关于实验方法的描述正确的是( )

A.可以用样方法调查青蛙等活动范围不大的动物种群密度

B.可以用稀释涂布平板法对培养液中的动物细胞进行计数

C.可以用高倍显微镜观察叶绿体的结构并计数

D.可以用无水乙醇作为层析液分离绿叶中的色素

A [调查青蛙、蚜虫等活动范围不大的动物的种群密度,可以用样方法,A正确;可以用稀释涂布平板法对培养液中的微生物进行计数,B错误;光学显微镜不能观察到叶绿体的结构,C错误;需要用无水乙醇作为提取液溶解色素,D错误。故选A。]

4.(2022·江苏泰州中学高三开学考试)内蒙古某校学生对周边的一草原进行调查,根据调查结果绘制相应的图表。请回答下列问题:

(1)下图是样方面积与所含物种数量的关系,若要调查某种双子叶植物的种群密度,选取样方的最佳面积为S5,你认为是否合理? 。若要调查黄鼬的种群密度,常采用的方法是 ,若调查结果比实际值低,可能的原因是 、____________________________等。

(2)调查不同物种A~J在5个样方中的数量如下表所示(单位:个/100 m2),则物种G的种群密度是 个/km2。物种D不同个体之间的形态结构差异属于 多样性,样方1与样方2的差异体现了群落的 结构。

样方 A B C D E F G H I J

1 0 2 2 0 6 3 1 4 10 0

2 6 4 0 3 0 0 5 3 0 8

3 3 0 2 6 8 4 6 5 12 6

4 5 2 0 6 4 0 8 0 8 10

5 2 0 4 5 0 3 0 6 9 10

(3)若该草原的营养结构仅由甲、乙、丙、丁、戊5个种群构成,其结构如下图所示。各种群同化量如下表。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化量(J·hm-2·a-1) 1.1×108 2×107 1.4×109 9×107 2.4×106

该草原的营养结构中,D为 种群,第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率为 。若丁的数量锐减,则短时间内甲的数量变化是 。

[解析] (1)对于植物应采用样方法进行调查种群密度或物种数,由图1可知S1~S4物种数较少,显然这个范围不合适,在S5时达到最大,而S5和S6物种数基本一致,但面积较大不利于调查,故选S5相对较好,但是由于实验只是做了6组,并不能代表所有可能的面积,有可能存在一个S4和S5之间的面积更合适,因此不能认为S5为最佳面积。若要调查黄鼬的种群密度,由于黄鼬活动能力强活动范围广,因此,常采用的方法是标志重捕法,若被标志个体更易被重捕或两次捕捉间隔时间短等原因导致的调查结果比实际值低。

(2)物种G的种群密度是(1+5+6+8+0)÷5×104=4×104个/km2。同物种不同个体之间形态的差异是由基因决定的,因此,物种D不同个体之间的形态结构差异属于遗传多样性,群落中因为水分的多少、光线的明暗、地形的起伏等原因导致的样方1与样方2的差异体现了群落的水平结构。

(3)根据图中的食物网结构可知,A为第一营养级,B、C为第二营养级,D为第三营养级,E为第四营养级,根据能量流动的特点是单向流动,逐级递减,且能量传递效率是10%~20%。结合表中数据可知,丙是第一营养级,甲和丁都处于第二营养级,乙处于第三营养级,戊处于第四营养级。种群乙是该生态系统营养结构中的第三营养级,对应于食物网中的D种群。则第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率为(2×107)÷(1.1×108+9×107)×100%=10%。若丁的数量减少,则乙的食物来源还有甲,即乙会过多的捕获甲,因此甲的数量会减少。

[答案] (1)不合理 标志重捕法 被标志个体更易被重捕 两次捕捉间隔时间短

(2)4×104 遗传 水平

(3)乙 10% 减少

4 / 4

5 调查类实验的方案与实施

调查类实验的步骤及方法

1.(2022·江苏南京高三阶段练习)调查法是生物学常用的方法之一,下列相关叙述正确的是( )

A.调查沿河岸分布的某植物种群密度时,宜采用五点取样法

B.调查某濒临灭绝的大型肉食动物的种群数量时,宜采用标志重捕法

C.调查某遗传病的遗传方式时,应选择尽可能多的患病家系作为样本

D.调查分布范围小而个体大的生物群落的物种丰富度时,应采用目测估计法

C [沿河岸分布通常为长方形分布,因此调查沿河岸的某植物的种群密度适宜采用等距取样法,A错误;濒临灭绝的动物数量极少而且是大型肉食动物,适合采用逐个计数的方法,不适合用标志重捕法,B错误;调查某遗传病的遗传方式时,应在患者家系中调查,并且为保证结果的可靠性,应选择尽可能多的患病家系作为样本,C正确;调查分布范围小而个体大的生物群落的物种丰富度时,应采用记名计算法,D错误。故选C。]

2.(多选)(2021·江苏选择性考试)数据统计和分析是许多实验的重要环节,下列实验中获取数据的方法合理的是( )

编号 实验内容 获取数据的方法

① 调查某自然保护区灰喜鹊的种群密度 使用标志重捕法,尽量不影响标记动物正常活动,个体标记后即释放

② 探究培养液中酵母菌种群数量的变化 摇匀后抽取少量培养物,适当稀释,用台盼蓝染色,血细胞计数板计数

③ 调查高度近视(600度以上)在人群中的发病率 在数量足够大的人群中随机调查

④ 探究唾液淀粉酶活性的最适温度 设置0 ℃、37 ℃、100 ℃三个温度进行实验,记录实验数据

A.实验① B.实验②

C.实验③ D.实验④

ABC [灰喜鹊属于活动范围广、活动能力强的动物,应使用标志重捕法调查灰喜鹊的种群密度,且标记尽量不影响标记动物正常活动,个体标记后即释放,A正确;探究培养液中酵母菌种群数量的变化时,摇匀后抽取少量培养物,适当稀释,用台盼蓝染液染色,血细胞计数板计数,被染成蓝色的酵母菌为死细胞,在观察计数时只计不被染成蓝色的酵母菌,B正确;调查高度近视(600度以上)在人群中的发病率,应在足够大的群体中抽样调查,选取的样本要足够的多,且要随机取样,C正确;探究唾液淀粉酶活性的最适温度时,应在37 ℃左右设置更小的梯度,D错误。故选ABC。]

3.(2022·江苏金陵中学高三期中)下列关于实验方法的描述正确的是( )

A.可以用样方法调查青蛙等活动范围不大的动物种群密度

B.可以用稀释涂布平板法对培养液中的动物细胞进行计数

C.可以用高倍显微镜观察叶绿体的结构并计数

D.可以用无水乙醇作为层析液分离绿叶中的色素

A [调查青蛙、蚜虫等活动范围不大的动物的种群密度,可以用样方法,A正确;可以用稀释涂布平板法对培养液中的微生物进行计数,B错误;光学显微镜不能观察到叶绿体的结构,C错误;需要用无水乙醇作为提取液溶解色素,D错误。故选A。]

4.(2022·江苏泰州中学高三开学考试)内蒙古某校学生对周边的一草原进行调查,根据调查结果绘制相应的图表。请回答下列问题:

(1)下图是样方面积与所含物种数量的关系,若要调查某种双子叶植物的种群密度,选取样方的最佳面积为S5,你认为是否合理? 。若要调查黄鼬的种群密度,常采用的方法是 ,若调查结果比实际值低,可能的原因是 、____________________________等。

(2)调查不同物种A~J在5个样方中的数量如下表所示(单位:个/100 m2),则物种G的种群密度是 个/km2。物种D不同个体之间的形态结构差异属于 多样性,样方1与样方2的差异体现了群落的 结构。

样方 A B C D E F G H I J

1 0 2 2 0 6 3 1 4 10 0

2 6 4 0 3 0 0 5 3 0 8

3 3 0 2 6 8 4 6 5 12 6

4 5 2 0 6 4 0 8 0 8 10

5 2 0 4 5 0 3 0 6 9 10

(3)若该草原的营养结构仅由甲、乙、丙、丁、戊5个种群构成,其结构如下图所示。各种群同化量如下表。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化量(J·hm-2·a-1) 1.1×108 2×107 1.4×109 9×107 2.4×106

该草原的营养结构中,D为 种群,第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率为 。若丁的数量锐减,则短时间内甲的数量变化是 。

[解析] (1)对于植物应采用样方法进行调查种群密度或物种数,由图1可知S1~S4物种数较少,显然这个范围不合适,在S5时达到最大,而S5和S6物种数基本一致,但面积较大不利于调查,故选S5相对较好,但是由于实验只是做了6组,并不能代表所有可能的面积,有可能存在一个S4和S5之间的面积更合适,因此不能认为S5为最佳面积。若要调查黄鼬的种群密度,由于黄鼬活动能力强活动范围广,因此,常采用的方法是标志重捕法,若被标志个体更易被重捕或两次捕捉间隔时间短等原因导致的调查结果比实际值低。

(2)物种G的种群密度是(1+5+6+8+0)÷5×104=4×104个/km2。同物种不同个体之间形态的差异是由基因决定的,因此,物种D不同个体之间的形态结构差异属于遗传多样性,群落中因为水分的多少、光线的明暗、地形的起伏等原因导致的样方1与样方2的差异体现了群落的水平结构。

(3)根据图中的食物网结构可知,A为第一营养级,B、C为第二营养级,D为第三营养级,E为第四营养级,根据能量流动的特点是单向流动,逐级递减,且能量传递效率是10%~20%。结合表中数据可知,丙是第一营养级,甲和丁都处于第二营养级,乙处于第三营养级,戊处于第四营养级。种群乙是该生态系统营养结构中的第三营养级,对应于食物网中的D种群。则第二营养级与第三营养级之间的能量传递效率为(2×107)÷(1.1×108+9×107)×100%=10%。若丁的数量减少,则乙的食物来源还有甲,即乙会过多的捕获甲,因此甲的数量会减少。

[答案] (1)不合理 标志重捕法 被标志个体更易被重捕 两次捕捉间隔时间短

(2)4×104 遗传 水平

(3)乙 10% 减少

4 / 4

同课章节目录