人教版(2019) 高中美术 第4课:画外之意——中国传统人物画《韩熙载夜宴图》课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019) 高中美术 第4课:画外之意——中国传统人物画《韩熙载夜宴图》课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 51.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2023-09-26 08:57:08 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

画外之意

——中国传统人物画

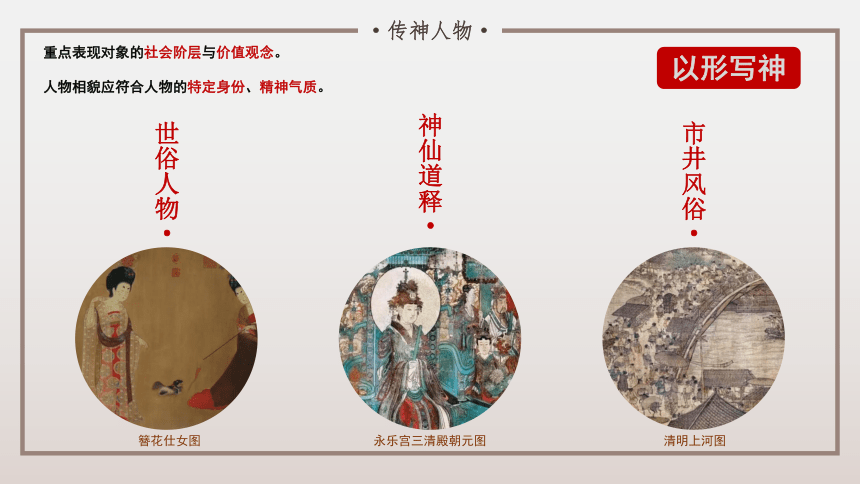

·传神人物·

世俗人物·

神仙道释·

市井风俗·

重点表现对象的社会阶层与价值观念。

人物相貌应符合人物的特定身份、精神气质。

簪花仕女图

永乐宫三清殿朝元图

清明上河图

以形写神

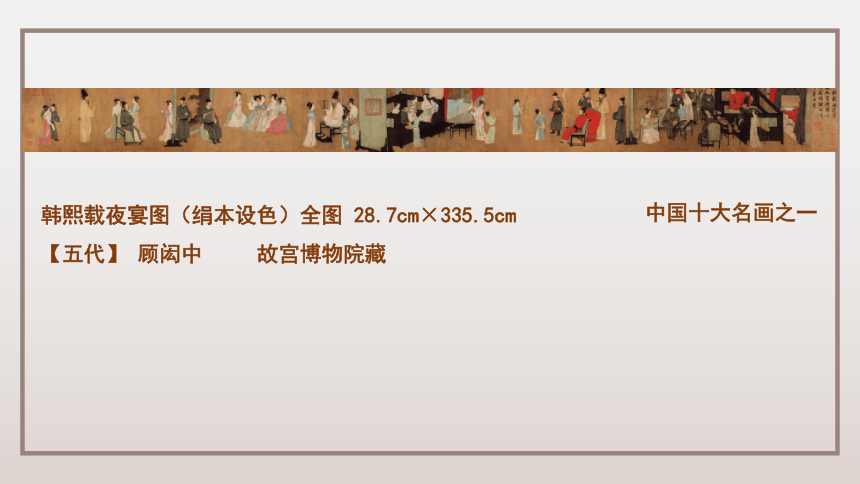

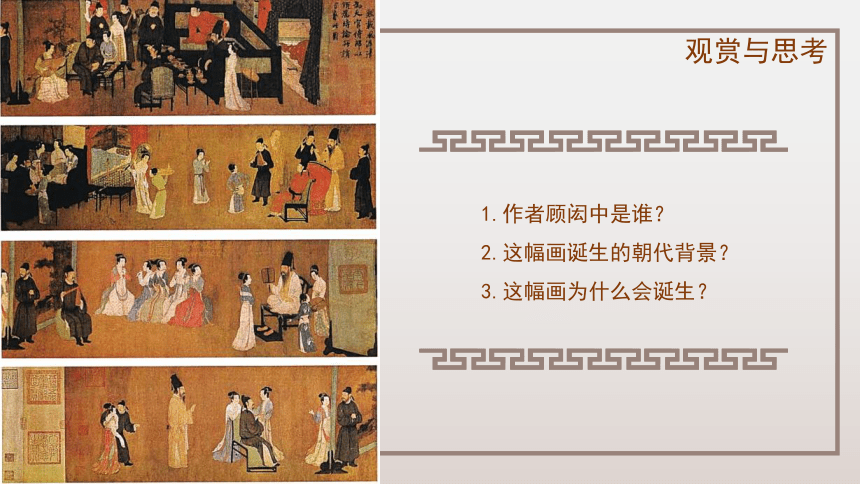

韩熙载夜宴图(绢本设色)全图 28.7cm×335.5cm

【五代】 顾闳中 故宫博物院藏

中国十大名画之一

1.作者顾闳中是谁?

2.这幅画诞生的朝代背景?

3.这幅画为什么会诞生?

观赏与思考

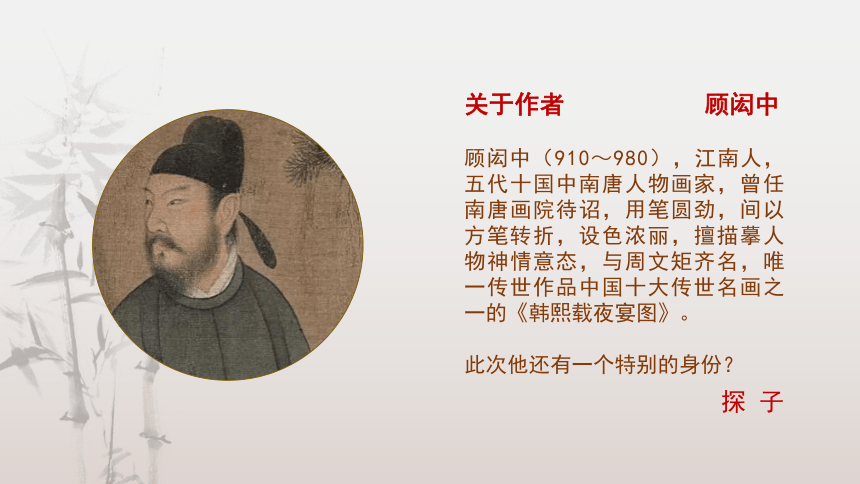

关于作者 顾闳中

顾闳中(910~980),江南人,五代十国中南唐人物画家,曾任南唐画院待诏,用笔圆劲,间以方笔转折,设色浓丽,擅描摹人物神情意态,与周文矩齐名,唯一传世作品中国十大传世名画之一的《韩熙载夜宴图》。

此次他还有一个特别的身份?

探 子

李 煜·

韩熙载·

李煜(937年8月15日-978年8月13日),唐元宗李璟第六子,南唐末代君主。李煜精书法、工绘画、通音律,诗文均有一定造诣,尤以词的成就最高。

韩熙载(902年-970年8月31日 ),五代十国南唐名臣、文学家,秘书少监韩光嗣的儿子。韩熙载出身北方望族,才华横溢,精通音律,善于书画。有远大政治抱负,却饱受猜疑和排挤。

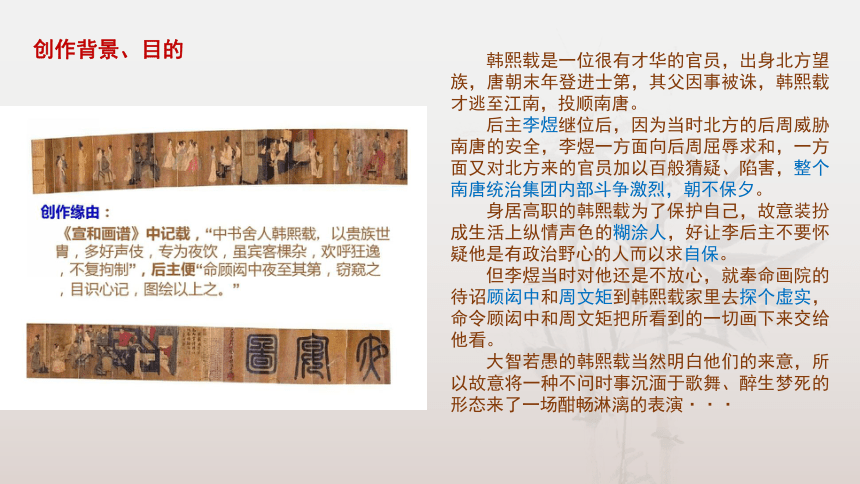

韩熙载是一位很有才华的官员,出身北方望族,唐朝末年登进士第,其父因事被诛,韩熙载才逃至江南,投顺南唐。

后主李煜继位后,因为当时北方的后周威胁南唐的安全,李煜一方面向后周屈辱求和,一方面又对北方来的官员加以百般猜疑、陷害,整个南唐统治集团内部斗争激烈,朝不保夕。

身居高职的韩熙载为了保护自己,故意装扮成生活上纵情声色的糊涂人,好让李后主不要怀疑他是有政治野心的人而以求自保。

但李煜当时对他还是不放心,就奉命画院的待诏顾闳中和周文矩到韩熙载家里去探个虚实,命令顾闳中和周文矩把所看到的一切画下来交给他看。

大智若愚的韩熙载当然明白他们的来意,所以故意将一种不问时事沉湎于歌舞、醉生梦死的形态来了一场酣畅淋漓的表演···

创作背景、目的

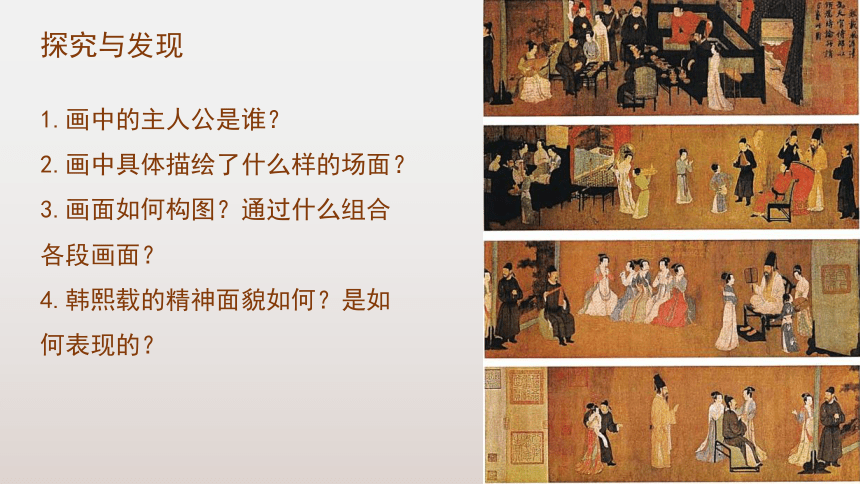

探究与发现

1.画中的主人公是谁?

2.画中具体描绘了什么样的场面?

3.画面如何构图?通过什么组合各段画面?

4.韩熙载的精神面貌如何?是如何表现的?

探究一:

画中的主人公是谁?他有什么特点?

韩熙载形体高大轩昂,更加突出了全图他是中心,古人喜欢以主大从小的方式来突出主要人物。长髯,戴高巾也突出了他的个人特点。

探究二:

画中具体描绘了宴会里什么样的场面?

夜 宴

听乐

观舞

暂歇

清吹

散宴

探究三:

画面如何构图?

通过什么组合各段画面?

1.连环长卷形式,打破时间概念的构图方式,穿越时间观念把先后进行的活动展现在同一画面上。

2.虽然整幅画情景节奏繁杂,人物动势变化多样,却安排得宾主得当,疏密有致,场景衔接自然连贯。

3.全卷分五段,每一段画家采用一扇屏风作为画面空间建构、营造美感的主要手段。

第一段:听乐。描绘的是韩熙载与到访的宾客们正聚精会神的倾听演奏琵琶的场景。可以看出演奏之前,屋内经过一场动荡,画家着重表现地则是弹奏已经开始,全场空气凝注的一瞬间。

此段出现的人物繁多,场景复杂,红袍青年是新科状元郎粲,端坐在状元左侧之人便是主人公韩熙载,琵琶女是教坊副使李嘉明的妹妹,李嘉明则在她左边并扭头望着她,听得入神且一直关心她的弹奏手法。长案的两端坐着韩的朋友太常博士陈致雍和门生朱铣,另有宠妓弱兰和王屋山等。

第二段:观舞。描绘的是韩熙载站着两手抑扬地敲鼓。郎粲侧身斜靠在椅子上,一边可以照顾到韩击鼓,一边可以欣赏王屋山的舞蹈。画中还有一位青年在打板,应是韩熙载的门生舒雅。

添加了一位新面孔,有一个和尚参加了夜宴,他是韩熙载的好友德明和尚,他拱手伸着手指,谦卑的低着头,好像感觉和尚出现在这种场合多少有些不好意思。

德明和尚的神情恰恰与旁边为韩熙载打着节拍鼓掌的人形成了鲜明的对比。

第三段:暂歇。描绘的是韩熙载坐在床榻上,边洗手边和侍女们谈话。此时的琵琶和笛箫都被一个女子扛着往里走,随后还跟着一位端着杯盘的女子。两位女子好像还在对今晚的宴会津津乐道。红烛已经点燃,床帖拉开,被子堆叠,枕头也已放好,以便随时可以躺下休息。此时我们很容易联想到古代宋人宴会的场景,他们遮窗夜饮,载歌载舞,累了就歇一会儿,常常忘记了昼夜的变化。

第四段:清吹。这个场面的主人公韩熙载换下了正装并盘膝坐在椅子上,一边挥动着扇子,一边跟一个侍女吩咐着什么话。五个吹奏管乐的女子横坐一排,各有自己的动态,虽同列一排,但并不滞板。旁边一名打板男子坐姿端正,与富有变化的女乐伎们又形成一对比。

第五段:散宴。这一段描绘了宴会结束,宾客们陆续离开的场景。韩熙载站在两组人物的中间,伸出左手呈摆手状和宾客送别。

探究四:

韩熙载的精神面貌如何?是如何表现的?

从倚栏倾听,到回收击鼓,最后曲终人散,各个不同场合始终眉峰双锁,若有所思,心不在焉。他的沉郁寡欢与夜宴歌舞欢乐的热闹场面形成鲜明的对比,表现了主人公在当时形势下身置华宴歌舞中的苦闷空虚、无可奈何的复杂内心世界,刻画了人物特殊的个性,十分传神。

1.根据所学知识,分析《清明上河图》是如何写照传神的。

2.用签字笔以白描的方式临摹一幅韩熙载的脸部表情

课后研究拓展

课堂小结:

中国画家在创作时都未曾止步于对外形的描摹,以形写神是他们一贯的追求。

正如画家潘天寿所说,“东方绘画之基础在哲理,西方绘画之基础在科学。根本处相反之方向而各有其极则。”不能套用西方古典主义绘画的理论和标准来衡量中国传统绘画的价值。

中国传统绘画承载着人伦教化、修身养性的功能,不追求视觉感官的刺激,而注重形式的探索和意趣的传达。中国画往往是内敛的、抽象的,需要静下心来品读。想要真正欣赏中国传统绘画,必须体会古人的创作理念,理解绘画背后的中国文化和历史。反过来,通过欣赏中国传统绘画,也可以令我们与先人文脉相承、心灵相通。

谢谢观看

画外之意

——中国传统人物画

·传神人物·

世俗人物·

神仙道释·

市井风俗·

重点表现对象的社会阶层与价值观念。

人物相貌应符合人物的特定身份、精神气质。

簪花仕女图

永乐宫三清殿朝元图

清明上河图

以形写神

韩熙载夜宴图(绢本设色)全图 28.7cm×335.5cm

【五代】 顾闳中 故宫博物院藏

中国十大名画之一

1.作者顾闳中是谁?

2.这幅画诞生的朝代背景?

3.这幅画为什么会诞生?

观赏与思考

关于作者 顾闳中

顾闳中(910~980),江南人,五代十国中南唐人物画家,曾任南唐画院待诏,用笔圆劲,间以方笔转折,设色浓丽,擅描摹人物神情意态,与周文矩齐名,唯一传世作品中国十大传世名画之一的《韩熙载夜宴图》。

此次他还有一个特别的身份?

探 子

李 煜·

韩熙载·

李煜(937年8月15日-978年8月13日),唐元宗李璟第六子,南唐末代君主。李煜精书法、工绘画、通音律,诗文均有一定造诣,尤以词的成就最高。

韩熙载(902年-970年8月31日 ),五代十国南唐名臣、文学家,秘书少监韩光嗣的儿子。韩熙载出身北方望族,才华横溢,精通音律,善于书画。有远大政治抱负,却饱受猜疑和排挤。

韩熙载是一位很有才华的官员,出身北方望族,唐朝末年登进士第,其父因事被诛,韩熙载才逃至江南,投顺南唐。

后主李煜继位后,因为当时北方的后周威胁南唐的安全,李煜一方面向后周屈辱求和,一方面又对北方来的官员加以百般猜疑、陷害,整个南唐统治集团内部斗争激烈,朝不保夕。

身居高职的韩熙载为了保护自己,故意装扮成生活上纵情声色的糊涂人,好让李后主不要怀疑他是有政治野心的人而以求自保。

但李煜当时对他还是不放心,就奉命画院的待诏顾闳中和周文矩到韩熙载家里去探个虚实,命令顾闳中和周文矩把所看到的一切画下来交给他看。

大智若愚的韩熙载当然明白他们的来意,所以故意将一种不问时事沉湎于歌舞、醉生梦死的形态来了一场酣畅淋漓的表演···

创作背景、目的

探究与发现

1.画中的主人公是谁?

2.画中具体描绘了什么样的场面?

3.画面如何构图?通过什么组合各段画面?

4.韩熙载的精神面貌如何?是如何表现的?

探究一:

画中的主人公是谁?他有什么特点?

韩熙载形体高大轩昂,更加突出了全图他是中心,古人喜欢以主大从小的方式来突出主要人物。长髯,戴高巾也突出了他的个人特点。

探究二:

画中具体描绘了宴会里什么样的场面?

夜 宴

听乐

观舞

暂歇

清吹

散宴

探究三:

画面如何构图?

通过什么组合各段画面?

1.连环长卷形式,打破时间概念的构图方式,穿越时间观念把先后进行的活动展现在同一画面上。

2.虽然整幅画情景节奏繁杂,人物动势变化多样,却安排得宾主得当,疏密有致,场景衔接自然连贯。

3.全卷分五段,每一段画家采用一扇屏风作为画面空间建构、营造美感的主要手段。

第一段:听乐。描绘的是韩熙载与到访的宾客们正聚精会神的倾听演奏琵琶的场景。可以看出演奏之前,屋内经过一场动荡,画家着重表现地则是弹奏已经开始,全场空气凝注的一瞬间。

此段出现的人物繁多,场景复杂,红袍青年是新科状元郎粲,端坐在状元左侧之人便是主人公韩熙载,琵琶女是教坊副使李嘉明的妹妹,李嘉明则在她左边并扭头望着她,听得入神且一直关心她的弹奏手法。长案的两端坐着韩的朋友太常博士陈致雍和门生朱铣,另有宠妓弱兰和王屋山等。

第二段:观舞。描绘的是韩熙载站着两手抑扬地敲鼓。郎粲侧身斜靠在椅子上,一边可以照顾到韩击鼓,一边可以欣赏王屋山的舞蹈。画中还有一位青年在打板,应是韩熙载的门生舒雅。

添加了一位新面孔,有一个和尚参加了夜宴,他是韩熙载的好友德明和尚,他拱手伸着手指,谦卑的低着头,好像感觉和尚出现在这种场合多少有些不好意思。

德明和尚的神情恰恰与旁边为韩熙载打着节拍鼓掌的人形成了鲜明的对比。

第三段:暂歇。描绘的是韩熙载坐在床榻上,边洗手边和侍女们谈话。此时的琵琶和笛箫都被一个女子扛着往里走,随后还跟着一位端着杯盘的女子。两位女子好像还在对今晚的宴会津津乐道。红烛已经点燃,床帖拉开,被子堆叠,枕头也已放好,以便随时可以躺下休息。此时我们很容易联想到古代宋人宴会的场景,他们遮窗夜饮,载歌载舞,累了就歇一会儿,常常忘记了昼夜的变化。

第四段:清吹。这个场面的主人公韩熙载换下了正装并盘膝坐在椅子上,一边挥动着扇子,一边跟一个侍女吩咐着什么话。五个吹奏管乐的女子横坐一排,各有自己的动态,虽同列一排,但并不滞板。旁边一名打板男子坐姿端正,与富有变化的女乐伎们又形成一对比。

第五段:散宴。这一段描绘了宴会结束,宾客们陆续离开的场景。韩熙载站在两组人物的中间,伸出左手呈摆手状和宾客送别。

探究四:

韩熙载的精神面貌如何?是如何表现的?

从倚栏倾听,到回收击鼓,最后曲终人散,各个不同场合始终眉峰双锁,若有所思,心不在焉。他的沉郁寡欢与夜宴歌舞欢乐的热闹场面形成鲜明的对比,表现了主人公在当时形势下身置华宴歌舞中的苦闷空虚、无可奈何的复杂内心世界,刻画了人物特殊的个性,十分传神。

1.根据所学知识,分析《清明上河图》是如何写照传神的。

2.用签字笔以白描的方式临摹一幅韩熙载的脸部表情

课后研究拓展

课堂小结:

中国画家在创作时都未曾止步于对外形的描摹,以形写神是他们一贯的追求。

正如画家潘天寿所说,“东方绘画之基础在哲理,西方绘画之基础在科学。根本处相反之方向而各有其极则。”不能套用西方古典主义绘画的理论和标准来衡量中国传统绘画的价值。

中国传统绘画承载着人伦教化、修身养性的功能,不追求视觉感官的刺激,而注重形式的探索和意趣的传达。中国画往往是内敛的、抽象的,需要静下心来品读。想要真正欣赏中国传统绘画,必须体会古人的创作理念,理解绘画背后的中国文化和历史。反过来,通过欣赏中国传统绘画,也可以令我们与先人文脉相承、心灵相通。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 鉴赏基础

- 第1课 美术作品的创作

- 第2课 如何鉴赏美术作品

- 第二单元 中国美术鉴赏

- 第3课 象外之境——中国传统山水画

- 第4课 画外之意——中国传统花鸟画、 人物画

- 第5课 书为心画——中国书法

- 第6课 凝神造像——中国传统雕塑

- 第7课 华夏意匠——中国传统建筑与园林艺术

- 第8课 天工开物——中国传统工艺美术

- 第9课 美在民间——中国民间美术

- 第10课 传承与创新——中国近现代美术

- 第三单元 外国美术鉴赏

- 第11课 美术的曙光——史前与早期文明的美术

- 第12课 理想与典范——古希腊与古罗马美术

- 第13课 宗教的象征——欧洲中世纪美术

- 第14课 人性的崛起——文艺复兴美术

- 第15课 权力与理性——17、18世纪西方美术

- 第16课 变革与突破——19世纪西方美术

- 第17课 实验与多元——20世纪以来的西方美术

- 第18课 多彩的文明——亚非拉美术