8灯光课件(共19张PPT)

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

灯光

王愿坚

电灯是我们日常生活中最常见的物品,然而,在战争年代,它却是人们心目中美好生活的象征。本课以“灯光”为题,以“灯光”为线索,讲述了发生在解放战争时期的一个动人的故事。让我们走进课文,去感受革命先烈那崇高的精神!

1、正确读写“宏伟、漫步”等词语。

学习目标

2、正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容,理清课文的表达顺序。

3、理解革命先烈对未来的美好憧憬和为此付出的牺牲,懂得今天的幸福生活来之不易,要倍加珍惜。

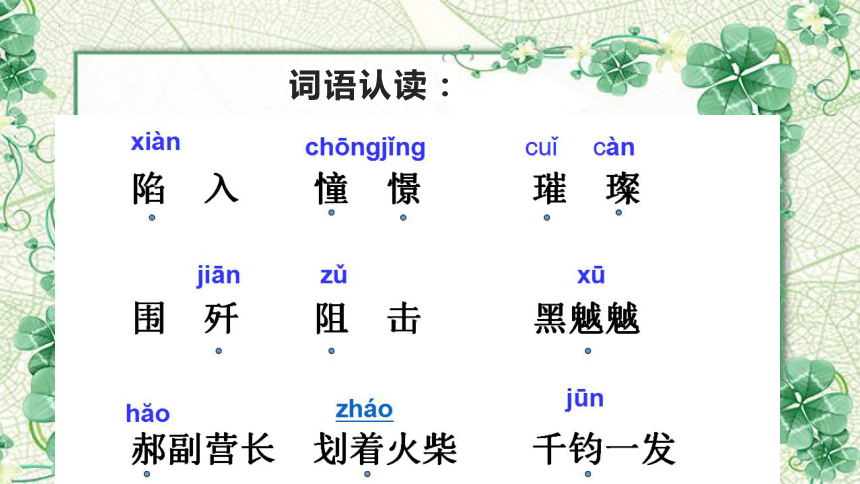

词语认读:

陷 入 憧 憬 璀 璨

围 歼 阻 击 黑魆魆

郝副营长 划着火柴 千钧一发

xiàn

chōngjǐng

cuǐ càn

jiān

zǔ

xū

zháo

h o

jūn

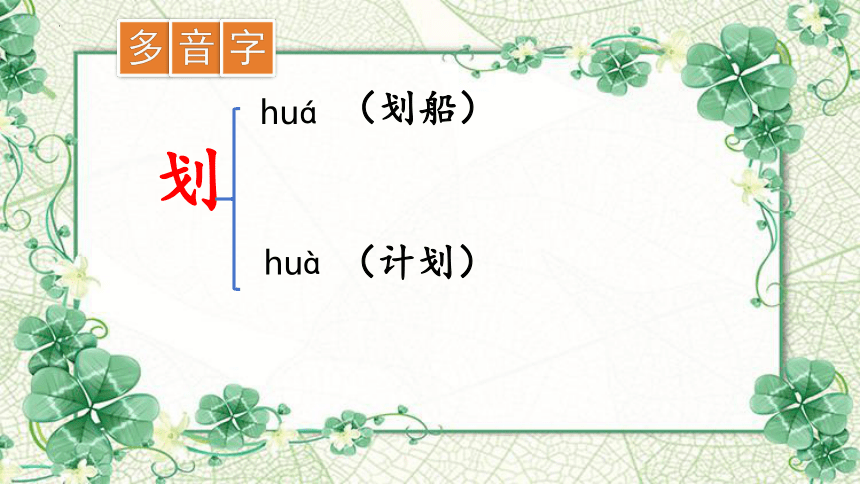

划

(划船)

(计划)

huá

huà

多

音

字

必考字词梳理

【豫皖苏】豫,河南省。皖,安徽省。苏,江苏省。

【宏伟】(规模、计划等)宏大雄伟。

【围歼战】包围起来歼灭敌人的战斗。

【璀璨】形容珠玉等光彩鲜明。本课指天安门广场灯光耀眼。

【胸墙】为了便于射击和阻挡敌人火力可能造成的伤害,在掩体前面和战壕边沿用土堆砌起来的矮墙。

词语解释

词语辨析

猛烈 强烈

相同点:都有“力量大,强度大”的意思。

不同点:“猛烈”常形容暴风雨、爆炸、响声、攻击、冲击、轰炸等。

“强烈”指强而有力,也指程度高,浓度大,常形容光线、气味、色彩、反应、对比、表现等。

王愿坚:(1929—1991),中国电影编剧、作家。1944年到抗日根据地参加革命工作,1945年参加八路军。1956年至1966年,参加革命回忆录《星火燎原》的编辑工作。

主要作品:《党费》《粮食的故事》《七根火柴》《足迹》《路标》等。

预习资料速查

作者简介

灯光,我们都很熟悉,平时并不特别

注意它,作者为什么要写它呢?

因为在他的经历中,围绕灯光,发生过一个

动人的故事。作者对灯光有着特殊的感受。

课文开头和结尾是写现在的,而中间部分是叙述过去的事情,写的是往事。所以课文运用了倒叙的写法。

课文采用倒叙的手法,有什么作用?

课文采用倒叙的手法,由天安门广场的灯光写起,叙述过去的事情,结尾又回到灯光,与开头照应,结构紧凑。

文章主题本文通过一个关于灯光的故事,郝副营长在围歼战前划火柴借光亮看书,战斗中点燃手中的书为战士们找到突破口而为此英勇献身,歌颂了革命先烈为理想献身的精神。让我们感受到美好生活的赞美和不忘过去、要好好珍惜今天幸福生活的愿望。

故事的内容:

段落划分:

第一部分(第1、第2自然段):写“我”陷入对往事的回忆。 第二部分(第3~11自然段):回忆解放战争时期的一场围歼战前,郝副营长对未来用上电灯的生活充满了向往;战斗中郝副营长点燃书本为后续部队引路而牺牲。 第三部分(第12自然段):在天安门前璀璨的华灯下,“我”又想起了这位亲爱的战友。

品读释疑

“倚”“坐”“拿”“夹”“划”等动作写出了郝副营长面对战斗的平静状态,从中可以体会到他是一位身经百战的战斗英雄。

这会儿,他正倚着交通沟的胸墙坐着,一手拿着火柴盒,夹着自制的烟卷,一手轻轻地划着火柴。

如何理解“这位年轻的战友为了让孩子们能够在电灯底下学习,不惜牺牲自己的生命,他自己却没有来得及见一见电灯”?

这句话感情深沉,含义深刻,句中称“年轻的战友”,是对年仅22岁就在战斗中牺牲的郝副营长的痛惜。

“他自己却没有来得及见一见电灯”既是对前面情节的呼应,也是作者在由衷地赞叹革命先烈为理想而献身的无私和伟大。

郝副营长的愿望实现了吗?你知道这个愿望是怎么实现的?请找出文中相关的句子,探究交流。

愿望实现了。幸福生活是革命先烈用鲜血和生命换来的。

题目“灯光”是文章的线索,它把三者有机地串联成一个整体,歌颂了革命先烈的献身精神,说明今天的幸福生活来之不易。

思维导图

灯

光

现在

往事

看到:千万盏灯,感到光明、温暖

听到:“多好啊!”震 动心灵引起回忆

现在:璀璨华灯下又想起→照应开头

缅怀

先烈

战斗前:看图→憧憬

战斗中:点燃书本引路

战斗后:壮烈牺牲

珍惜

幸福

生活

灯光

王愿坚

电灯是我们日常生活中最常见的物品,然而,在战争年代,它却是人们心目中美好生活的象征。本课以“灯光”为题,以“灯光”为线索,讲述了发生在解放战争时期的一个动人的故事。让我们走进课文,去感受革命先烈那崇高的精神!

1、正确读写“宏伟、漫步”等词语。

学习目标

2、正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容,理清课文的表达顺序。

3、理解革命先烈对未来的美好憧憬和为此付出的牺牲,懂得今天的幸福生活来之不易,要倍加珍惜。

词语认读:

陷 入 憧 憬 璀 璨

围 歼 阻 击 黑魆魆

郝副营长 划着火柴 千钧一发

xiàn

chōngjǐng

cuǐ càn

jiān

zǔ

xū

zháo

h o

jūn

划

(划船)

(计划)

huá

huà

多

音

字

必考字词梳理

【豫皖苏】豫,河南省。皖,安徽省。苏,江苏省。

【宏伟】(规模、计划等)宏大雄伟。

【围歼战】包围起来歼灭敌人的战斗。

【璀璨】形容珠玉等光彩鲜明。本课指天安门广场灯光耀眼。

【胸墙】为了便于射击和阻挡敌人火力可能造成的伤害,在掩体前面和战壕边沿用土堆砌起来的矮墙。

词语解释

词语辨析

猛烈 强烈

相同点:都有“力量大,强度大”的意思。

不同点:“猛烈”常形容暴风雨、爆炸、响声、攻击、冲击、轰炸等。

“强烈”指强而有力,也指程度高,浓度大,常形容光线、气味、色彩、反应、对比、表现等。

王愿坚:(1929—1991),中国电影编剧、作家。1944年到抗日根据地参加革命工作,1945年参加八路军。1956年至1966年,参加革命回忆录《星火燎原》的编辑工作。

主要作品:《党费》《粮食的故事》《七根火柴》《足迹》《路标》等。

预习资料速查

作者简介

灯光,我们都很熟悉,平时并不特别

注意它,作者为什么要写它呢?

因为在他的经历中,围绕灯光,发生过一个

动人的故事。作者对灯光有着特殊的感受。

课文开头和结尾是写现在的,而中间部分是叙述过去的事情,写的是往事。所以课文运用了倒叙的写法。

课文采用倒叙的手法,有什么作用?

课文采用倒叙的手法,由天安门广场的灯光写起,叙述过去的事情,结尾又回到灯光,与开头照应,结构紧凑。

文章主题本文通过一个关于灯光的故事,郝副营长在围歼战前划火柴借光亮看书,战斗中点燃手中的书为战士们找到突破口而为此英勇献身,歌颂了革命先烈为理想献身的精神。让我们感受到美好生活的赞美和不忘过去、要好好珍惜今天幸福生活的愿望。

故事的内容:

段落划分:

第一部分(第1、第2自然段):写“我”陷入对往事的回忆。 第二部分(第3~11自然段):回忆解放战争时期的一场围歼战前,郝副营长对未来用上电灯的生活充满了向往;战斗中郝副营长点燃书本为后续部队引路而牺牲。 第三部分(第12自然段):在天安门前璀璨的华灯下,“我”又想起了这位亲爱的战友。

品读释疑

“倚”“坐”“拿”“夹”“划”等动作写出了郝副营长面对战斗的平静状态,从中可以体会到他是一位身经百战的战斗英雄。

这会儿,他正倚着交通沟的胸墙坐着,一手拿着火柴盒,夹着自制的烟卷,一手轻轻地划着火柴。

如何理解“这位年轻的战友为了让孩子们能够在电灯底下学习,不惜牺牲自己的生命,他自己却没有来得及见一见电灯”?

这句话感情深沉,含义深刻,句中称“年轻的战友”,是对年仅22岁就在战斗中牺牲的郝副营长的痛惜。

“他自己却没有来得及见一见电灯”既是对前面情节的呼应,也是作者在由衷地赞叹革命先烈为理想而献身的无私和伟大。

郝副营长的愿望实现了吗?你知道这个愿望是怎么实现的?请找出文中相关的句子,探究交流。

愿望实现了。幸福生活是革命先烈用鲜血和生命换来的。

题目“灯光”是文章的线索,它把三者有机地串联成一个整体,歌颂了革命先烈的献身精神,说明今天的幸福生活来之不易。

思维导图

灯

光

现在

往事

看到:千万盏灯,感到光明、温暖

听到:“多好啊!”震 动心灵引起回忆

现在:璀璨华灯下又想起→照应开头

缅怀

先烈

战斗前:看图→憧憬

战斗中:点燃书本引路

战斗后:壮烈牺牲

珍惜

幸福

生活

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地