第8课 中国古代的法治与教化 课件(共18张PPT)【历史交互式课堂】2023-2024学年高二历史优质探究教学课件(选择性必修1:国家制度与社会治理)

文档属性

| 名称 | 第8课 中国古代的法治与教化 课件(共18张PPT)【历史交互式课堂】2023-2024学年高二历史优质探究教学课件(选择性必修1:国家制度与社会治理) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-26 16:15:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

教化

《国家制度与社会治理》 第三单元 法律与教化

1

中国古代的

法治

与

【课程标准】知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治﹑法治关系的讨论;知道西汉起历代王朝法律﹑礼教并用的统治手段。

学习活动一:

梳理先秦时期的德治与法治

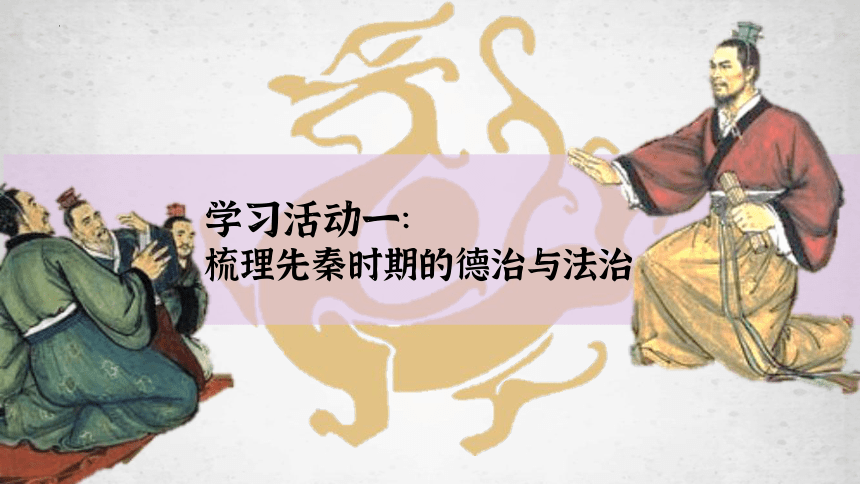

夏有乱政,而作禹刑。商有乱政,而作汤刑。周有乱政,而作九刑。

——《左传·昭公六年》

殷周之兴亡,乃有德与无德之兴亡,其所以祈天永命者,乃在德与民二字……文武周公所以治天下大法胥在于此。

——王国维《殷周制度论》

美教化,移风俗。

——《诗·周南·关雎序》

帝曰:契,百姓不亲,五品不逊,汝作司徒,敬敷五教,在宽。

——《尚书·舜典》

(注:五品:父母兄弟子;五教:父义、母慈、兄友、弟恭、子孝)

刑始于兵——《辽史·刑法志》

师出以律——《易·爻辞》

宣扬天命天罚,主刑杀不任德教

敬天、祭天、畏天——明德慎罚(习惯法)

以德配天

敬天保民

教化萌芽

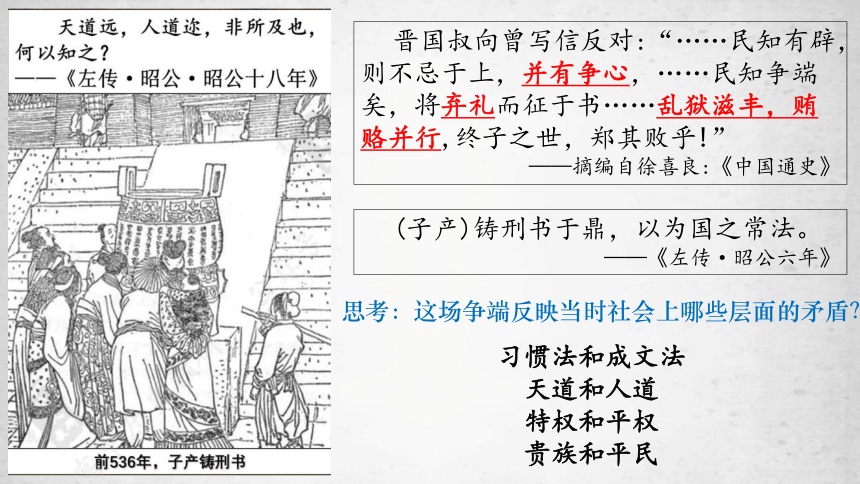

晋国叔向曾写信反对:“……民知有辟,则不忌于上,并有争心,……民知争端矣,将弃礼而征于书……乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!”

——摘编自徐喜良:《中国通史》

(子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——《左传·昭公六年》

思考:这场争端反映当时社会上哪些层面的矛盾?

习惯法和成文法

天道和人道

特权和平权

贵族和平民

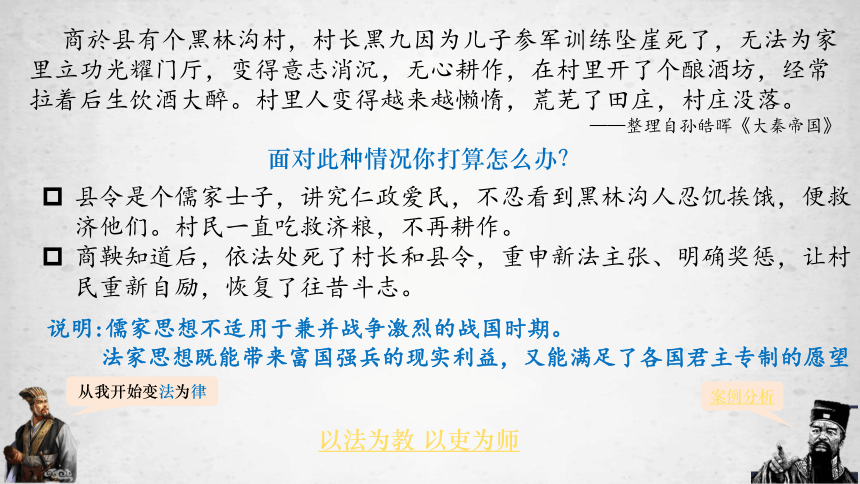

商於县有个黑林沟村,村长黑九因为儿子参军训练坠崖死了,无法为家里立功光耀门厅,变得意志消沉,无心耕作,在村里开了个酿酒坊,经常拉着后生饮酒大醉。村里人变得越来越懒惰,荒芜了田庄,村庄没落。

——整理自孙皓晖《大秦帝国》

面对此种情况你打算怎么办?

县令是个儒家士子,讲究仁政爱民,不忍看到黑林沟人忍饥挨饿,便救济他们。村民一直吃救济粮,不再耕作。

商鞅知道后,依法处死了村长和县令,重申新法主张、明确奖惩,让村民重新自励,恢复了往昔斗志。

说明:儒家思想不适用于兼并战争激烈的战国时期。

法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又能满足了各国君主专制的愿望

从我开始变法为律

案例分析

以法为教 以吏为师

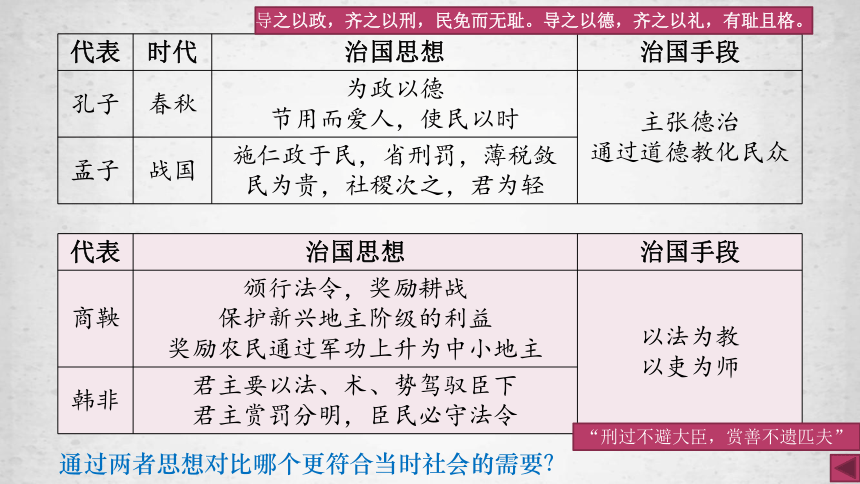

代表 时代 治国思想 治国手段

孔子 春秋 为政以德 节用而爱人,使民以时 主张德治

通过道德教化民众

孟子 战国 施仁政于民,省刑罚,薄税敛 民为贵,社稷次之,君为轻

代表 治国思想 治国手段

商鞅 颁行法令,奖励耕战 保护新兴地主阶级的利益 奖励农民通过军功上升为中小地主 以法为教

以吏为师

韩非 君主要以法、术、势驾驭臣下 君主赏罚分明,臣民必守法令

通过两者思想对比哪个更符合当时社会的需要?

导之以政,齐之以刑,民免而无耻。导之以德,齐之以礼,有耻且格。

“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”

子产

(子产临终对后继者的遗言)

唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而玩之,则多死焉。故宽难。

——《左传·昭公二十年》

学习活动二:

梳理秦汉至隋唐时期的法律与教化

今人有过,教未施而刑加焉,或欲改行为善,而道毋由也。朕甚怜之。夫刑至断肢体,刻肌肤,终身不息,何其楚痛而不德也,岂称为民父母之意哉 其除肉刑。

——司马迁《史记·文帝本纪·汉文帝除肉刑诏》

董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论 或曰:殴父也,当枭首。

论曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶杖而救之,非所伊欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所殴父,不当坐。

春秋之听狱也,必本其事而原其志;志邪者不待成,首恶者罪特重,本直者其论轻。

——《春秋繁露·精华》

思考:为什么是以礼入法而不是以法入礼?

外儒内法霸王之道

案例分析

调整治国之道

十恶:北齐“重罪十条”,唐律承之。

谋反 谋危社稷 大不敬 对君主的不敬行为

谋大逆 谋毁宗庙山陵及宫阙 不孝 忤逆于直系尊长

谋叛 谋背国从伪 不睦 谋杀、贩卖远亲及殴打远系尊亲属

恶逆 谋杀或殴打尊长 不义 杀官长、师长及妻匿夫丧作乐改嫁

不道 杀一家非死罪三人等 内乱 乱伦

议亲 皇亲国戚 议功 有大功勋

议故 皇帝故旧 议贵 高级官员

议贤 有大德行 议勤 有大勤劳

议能 有大才艺 议宾 先朝后裔为国宾者

八议:始于西周,中经曹魏,唐律承之。

诸八议者,犯死罪,皆条所坐及应议之状,先奏请议,议定奏裁。……流罪以下,减一等。其犯十恶者,不用此律。

——《唐律疏议》卷二《名例》

有利于门阀政治的推行

《唐律疏议·断狱》曰:“诸死罪囚,不待覆奏报下而决者,流二千里。即奏报应决者,听三日乃行刑,若限未满而行刑者,徒一年;”

《唐律疏议·名例》曰:“诸同居,若大功以上亲及外祖父母、外孙、若孙之妇、夫之兄弟及兄弟之妻,有罪相为隐”。

《唐律疏议·断狱》曰:“诸拷囚不得过三度,数总不得过二百,杖罪以下不得过所犯之数。”

《唐律疏议·名例》:“诸七品以上之官及官爵得请者之祖父母、父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,犯流罪已下,各从减一等之例。”

—姚奕《从<唐律疏议>看中国古代法律儒家化》

为什么说《唐律疏议》是礼法结合的典范和中华法系确立的标志

礼法合一,以儒为主;具有浓厚的纲常伦理色彩;中央机构具有最终立法权审判权;法律对特定人群的豁免与议罪制度;诸法合体,以刑为主;司法与行政合一

秦汉至隋唐时期的法律与教化简表

朝代 法律教化成果 礼法关系

秦代 制《商鞅六律》 出土:云梦睡虎地秦简《秦律》十八种 礼法对立

西汉 沿袭秦律,制《九章律》 出土:江陵张家山汉墓《二年律令》 用儒家思想解释律令

魏晋南北朝 魏明帝设律博士 律令进一步儒家化

唐代 《删繁就简,制定《贞观律》、《永徽律》、《唐律疏议》 提倡礼治,《大唐开元礼》 推广重视家训的经验,强化基层教化 礼法结合成型

任务一:结合表格梳理秦汉至隋唐法律儒家化的过程(小结)

(1)秦朝实行以法家思想为指导的极端重刑主义统治,导致社会 矛盾尖锐、二世而亡,这使得后代统治者重新审视法家思想。

(2)董仲舒提出“天人合一”的君权神授说和“大德小刑”说,主张治理国家应以德为主、以刑为辅。其主张既神化了儒家“德主刑辅”的传统见解,又把刑法提高到了神圣的地位;

(3)汉武帝时儒学正统地位确立,并成为中国传统文化的主流。此后皇帝下诏、大臣奏章无不据用儒家经典,以儒家经义为最高指导思想。

(4)大批儒家知识分子进居官吏行列,获得修订法律和参与重大司法活动的机会,用儒学精神改造现行法律。

任务二:历史分析:汉代以后为什么法律与儒学的结合会越来越紧密?

学习活动三:

梳理宋元至明清时期的法律与教化

思考:宋朝以后的法制建设有什么特点?

多以《唐律》为蓝本,开创了律例合编的新体例

皇权在司法干涉上的加强

朕仿古为治,明礼以导民,定律以绳顽,刊著为令。明刑所以弼教。律者,万世之常法;例者,一时之旨意。

(朱元璋遗训)令子孙守之,群臣有稍议更改,即坐以变乱祖制之罪。

—-《明史·刑法志》

会审制度:三司会审和九卿会审

朝审(京城的死刑案件)

秋审(地方的死刑案件)

死刑犯家里,没有其他成年人可以奉养他们父母,也就是家里有七十岁以上老人无人奉养,这种情形下要留下死刑犯性命,换一种其他方式来处刑,这就叫留养承嗣原则。(注:双方都为独子此原则不成立)

结合材料分析明清时期律例体系特点?

用礼控制和管理人民方式成熟;司法完全为皇权掌控;有利于加强中央集权;德主刑辅思想达到顶峰;司法与行政合一;有利于巩固统一多民族国家

任务一:教材P47【学思之窗】思考从宋朝到清朝,乡约所讲内容有何变化

说明了什么?

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——宋代《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——明太祖“六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,诚匿逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗威,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条

变化:宋以道德教化为主,用来教育百姓向善互助;明清增加了宣讲“圣谕”的内容,也更多强调顺从、安分守己。形式上从民间自发建立到有地方官吏推动设立,具有一定强制性。

说明:乡约已完全有教化手段沦为统治阶级的统治工具,也是礼法合流的表现。

材料一:在中国的传统社会……如果政府官员受儒家道德思想熏陶,尊奉儒家思想,就会贤明有德,就奉公守法。然而,当政府以道德的名义滥施暴政,人民很难判定什么是真正道德的。

——《潘维:什么是法治?—区分法治与法律,<宪法>与宪政》

材料二:由于礼的侵入,法律思想的德化,法律制度的儒化,使道德高于一切,法律始终处于从属地位。在人们的意识中道德的标准高于一切,道德意识较强,法律意识是服从于道德意识的。另外,由于德礼为先,属主导,将法的作用限制到一个极小的范围即罚以内,人们对于法的认识仅在于是镇压、惩罚,这样一来,人们避犹不及,更谈不上运用和掌握。

——郑永流 萧伯符《再议中国法律思想发展的基本线索》

积极:

1、推动中华法系的形成与发展,进一步弘扬了儒家传统道德伦理。

2、以礼入法,以仁为本,慎用刑罚,有利于缓和社会矛盾。

消极:

1、礼法结合,将道德和法律的界限也模糊化,使判案有相当主观性及随意性。

2、不利于人民法治意识的形成,法治意识淡薄。

任务二:如何看待关于“社会治理”和“国家统治”过程中“礼法结合,儒法并用”这一特点呢?

教化

《国家制度与社会治理》 第三单元 法律与教化

1

中国古代的

法治

与

【课程标准】知道中国先秦时期成文法的产生过程,以及这一时期思想家对于德治﹑法治关系的讨论;知道西汉起历代王朝法律﹑礼教并用的统治手段。

学习活动一:

梳理先秦时期的德治与法治

夏有乱政,而作禹刑。商有乱政,而作汤刑。周有乱政,而作九刑。

——《左传·昭公六年》

殷周之兴亡,乃有德与无德之兴亡,其所以祈天永命者,乃在德与民二字……文武周公所以治天下大法胥在于此。

——王国维《殷周制度论》

美教化,移风俗。

——《诗·周南·关雎序》

帝曰:契,百姓不亲,五品不逊,汝作司徒,敬敷五教,在宽。

——《尚书·舜典》

(注:五品:父母兄弟子;五教:父义、母慈、兄友、弟恭、子孝)

刑始于兵——《辽史·刑法志》

师出以律——《易·爻辞》

宣扬天命天罚,主刑杀不任德教

敬天、祭天、畏天——明德慎罚(习惯法)

以德配天

敬天保民

教化萌芽

晋国叔向曾写信反对:“……民知有辟,则不忌于上,并有争心,……民知争端矣,将弃礼而征于书……乱狱滋丰,贿赂并行,终子之世,郑其败乎!”

——摘编自徐喜良:《中国通史》

(子产)铸刑书于鼎,以为国之常法。

——《左传·昭公六年》

思考:这场争端反映当时社会上哪些层面的矛盾?

习惯法和成文法

天道和人道

特权和平权

贵族和平民

商於县有个黑林沟村,村长黑九因为儿子参军训练坠崖死了,无法为家里立功光耀门厅,变得意志消沉,无心耕作,在村里开了个酿酒坊,经常拉着后生饮酒大醉。村里人变得越来越懒惰,荒芜了田庄,村庄没落。

——整理自孙皓晖《大秦帝国》

面对此种情况你打算怎么办?

县令是个儒家士子,讲究仁政爱民,不忍看到黑林沟人忍饥挨饿,便救济他们。村民一直吃救济粮,不再耕作。

商鞅知道后,依法处死了村长和县令,重申新法主张、明确奖惩,让村民重新自励,恢复了往昔斗志。

说明:儒家思想不适用于兼并战争激烈的战国时期。

法家思想既能带来富国强兵的现实利益,又能满足了各国君主专制的愿望

从我开始变法为律

案例分析

以法为教 以吏为师

代表 时代 治国思想 治国手段

孔子 春秋 为政以德 节用而爱人,使民以时 主张德治

通过道德教化民众

孟子 战国 施仁政于民,省刑罚,薄税敛 民为贵,社稷次之,君为轻

代表 治国思想 治国手段

商鞅 颁行法令,奖励耕战 保护新兴地主阶级的利益 奖励农民通过军功上升为中小地主 以法为教

以吏为师

韩非 君主要以法、术、势驾驭臣下 君主赏罚分明,臣民必守法令

通过两者思想对比哪个更符合当时社会的需要?

导之以政,齐之以刑,民免而无耻。导之以德,齐之以礼,有耻且格。

“刑过不避大臣,赏善不遗匹夫”

子产

(子产临终对后继者的遗言)

唯有德者能以宽服民,其次莫如猛。夫火烈,民望而畏之,故鲜死焉;水懦弱,民狎而玩之,则多死焉。故宽难。

——《左传·昭公二十年》

学习活动二:

梳理秦汉至隋唐时期的法律与教化

今人有过,教未施而刑加焉,或欲改行为善,而道毋由也。朕甚怜之。夫刑至断肢体,刻肌肤,终身不息,何其楚痛而不德也,岂称为民父母之意哉 其除肉刑。

——司马迁《史记·文帝本纪·汉文帝除肉刑诏》

董仲舒《决狱》曰:甲父乙与丙争言相斗。丙以佩刀刺乙,甲即以杖击丙,误伤乙。甲当何论 或曰:殴父也,当枭首。

论曰:臣愚以父子至亲也,闻其斗,莫不有怵怅之心。扶杖而救之,非所伊欲诟父也。《春秋》之义,许止父病,进药于其父而卒。君子原心,赦而不诛。甲非律所殴父,不当坐。

春秋之听狱也,必本其事而原其志;志邪者不待成,首恶者罪特重,本直者其论轻。

——《春秋繁露·精华》

思考:为什么是以礼入法而不是以法入礼?

外儒内法霸王之道

案例分析

调整治国之道

十恶:北齐“重罪十条”,唐律承之。

谋反 谋危社稷 大不敬 对君主的不敬行为

谋大逆 谋毁宗庙山陵及宫阙 不孝 忤逆于直系尊长

谋叛 谋背国从伪 不睦 谋杀、贩卖远亲及殴打远系尊亲属

恶逆 谋杀或殴打尊长 不义 杀官长、师长及妻匿夫丧作乐改嫁

不道 杀一家非死罪三人等 内乱 乱伦

议亲 皇亲国戚 议功 有大功勋

议故 皇帝故旧 议贵 高级官员

议贤 有大德行 议勤 有大勤劳

议能 有大才艺 议宾 先朝后裔为国宾者

八议:始于西周,中经曹魏,唐律承之。

诸八议者,犯死罪,皆条所坐及应议之状,先奏请议,议定奏裁。……流罪以下,减一等。其犯十恶者,不用此律。

——《唐律疏议》卷二《名例》

有利于门阀政治的推行

《唐律疏议·断狱》曰:“诸死罪囚,不待覆奏报下而决者,流二千里。即奏报应决者,听三日乃行刑,若限未满而行刑者,徒一年;”

《唐律疏议·名例》曰:“诸同居,若大功以上亲及外祖父母、外孙、若孙之妇、夫之兄弟及兄弟之妻,有罪相为隐”。

《唐律疏议·断狱》曰:“诸拷囚不得过三度,数总不得过二百,杖罪以下不得过所犯之数。”

《唐律疏议·名例》:“诸七品以上之官及官爵得请者之祖父母、父母、兄弟、姊妹、妻、子孙,犯流罪已下,各从减一等之例。”

—姚奕《从<唐律疏议>看中国古代法律儒家化》

为什么说《唐律疏议》是礼法结合的典范和中华法系确立的标志

礼法合一,以儒为主;具有浓厚的纲常伦理色彩;中央机构具有最终立法权审判权;法律对特定人群的豁免与议罪制度;诸法合体,以刑为主;司法与行政合一

秦汉至隋唐时期的法律与教化简表

朝代 法律教化成果 礼法关系

秦代 制《商鞅六律》 出土:云梦睡虎地秦简《秦律》十八种 礼法对立

西汉 沿袭秦律,制《九章律》 出土:江陵张家山汉墓《二年律令》 用儒家思想解释律令

魏晋南北朝 魏明帝设律博士 律令进一步儒家化

唐代 《删繁就简,制定《贞观律》、《永徽律》、《唐律疏议》 提倡礼治,《大唐开元礼》 推广重视家训的经验,强化基层教化 礼法结合成型

任务一:结合表格梳理秦汉至隋唐法律儒家化的过程(小结)

(1)秦朝实行以法家思想为指导的极端重刑主义统治,导致社会 矛盾尖锐、二世而亡,这使得后代统治者重新审视法家思想。

(2)董仲舒提出“天人合一”的君权神授说和“大德小刑”说,主张治理国家应以德为主、以刑为辅。其主张既神化了儒家“德主刑辅”的传统见解,又把刑法提高到了神圣的地位;

(3)汉武帝时儒学正统地位确立,并成为中国传统文化的主流。此后皇帝下诏、大臣奏章无不据用儒家经典,以儒家经义为最高指导思想。

(4)大批儒家知识分子进居官吏行列,获得修订法律和参与重大司法活动的机会,用儒学精神改造现行法律。

任务二:历史分析:汉代以后为什么法律与儒学的结合会越来越紧密?

学习活动三:

梳理宋元至明清时期的法律与教化

思考:宋朝以后的法制建设有什么特点?

多以《唐律》为蓝本,开创了律例合编的新体例

皇权在司法干涉上的加强

朕仿古为治,明礼以导民,定律以绳顽,刊著为令。明刑所以弼教。律者,万世之常法;例者,一时之旨意。

(朱元璋遗训)令子孙守之,群臣有稍议更改,即坐以变乱祖制之罪。

—-《明史·刑法志》

会审制度:三司会审和九卿会审

朝审(京城的死刑案件)

秋审(地方的死刑案件)

死刑犯家里,没有其他成年人可以奉养他们父母,也就是家里有七十岁以上老人无人奉养,这种情形下要留下死刑犯性命,换一种其他方式来处刑,这就叫留养承嗣原则。(注:双方都为独子此原则不成立)

结合材料分析明清时期律例体系特点?

用礼控制和管理人民方式成熟;司法完全为皇权掌控;有利于加强中央集权;德主刑辅思想达到顶峰;司法与行政合一;有利于巩固统一多民族国家

任务一:教材P47【学思之窗】思考从宋朝到清朝,乡约所讲内容有何变化

说明了什么?

一、德业相劝;二、过失相规;三、礼俗相交;四、患难相恤。

——宋代《吕氏乡约》

孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。

——明太祖“六谕”

敦孝弟以重人伦,笃宗族以昭雍睦,和乡党以息争讼,重农桑以足衣食,尚节俭以惜财用,隆学校以端士习,黜异端以崇正学,讲法律以儆愚顽,明礼让以厚风俗,务本业以定民志,训子弟以禁非为,息诬告以全良善,诚匿逃以免株连,完钱粮以省催科,联保甲以弭盗威,解仇忿以重身命。

——康熙帝“圣谕十六条

变化:宋以道德教化为主,用来教育百姓向善互助;明清增加了宣讲“圣谕”的内容,也更多强调顺从、安分守己。形式上从民间自发建立到有地方官吏推动设立,具有一定强制性。

说明:乡约已完全有教化手段沦为统治阶级的统治工具,也是礼法合流的表现。

材料一:在中国的传统社会……如果政府官员受儒家道德思想熏陶,尊奉儒家思想,就会贤明有德,就奉公守法。然而,当政府以道德的名义滥施暴政,人民很难判定什么是真正道德的。

——《潘维:什么是法治?—区分法治与法律,<宪法>与宪政》

材料二:由于礼的侵入,法律思想的德化,法律制度的儒化,使道德高于一切,法律始终处于从属地位。在人们的意识中道德的标准高于一切,道德意识较强,法律意识是服从于道德意识的。另外,由于德礼为先,属主导,将法的作用限制到一个极小的范围即罚以内,人们对于法的认识仅在于是镇压、惩罚,这样一来,人们避犹不及,更谈不上运用和掌握。

——郑永流 萧伯符《再议中国法律思想发展的基本线索》

积极:

1、推动中华法系的形成与发展,进一步弘扬了儒家传统道德伦理。

2、以礼入法,以仁为本,慎用刑罚,有利于缓和社会矛盾。

消极:

1、礼法结合,将道德和法律的界限也模糊化,使判案有相当主观性及随意性。

2、不利于人民法治意识的形成,法治意识淡薄。

任务二:如何看待关于“社会治理”和“国家统治”过程中“礼法结合,儒法并用”这一特点呢?

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理