近代中国经济结构的变动 课件 (共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 近代中国经济结构的变动 课件 (共26张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-01-13 08:29:27 | ||

图片预览

文档简介

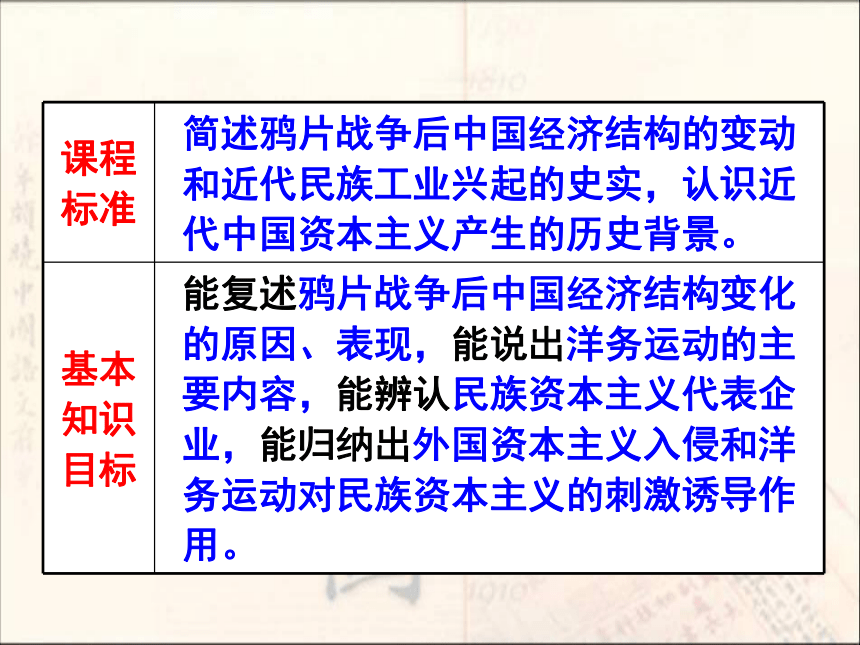

课件26张PPT。 第一届世博会是1851年在英国伦敦举办的。维多利亚女王在参加完第一次世博会的开幕式之后,曾经在自己的日记上写到“荣光,无限的荣光”。猜想一下:能让女王觉得“无限荣光”的因素有哪些? 中国人徐荣村以个人名义参加了第一届世博会,你认为他当时可以带哪些物品展示中国的实力呢?茶叶、丝绸、旗袍等农产品和手工业品。第9课工业文明冲击下

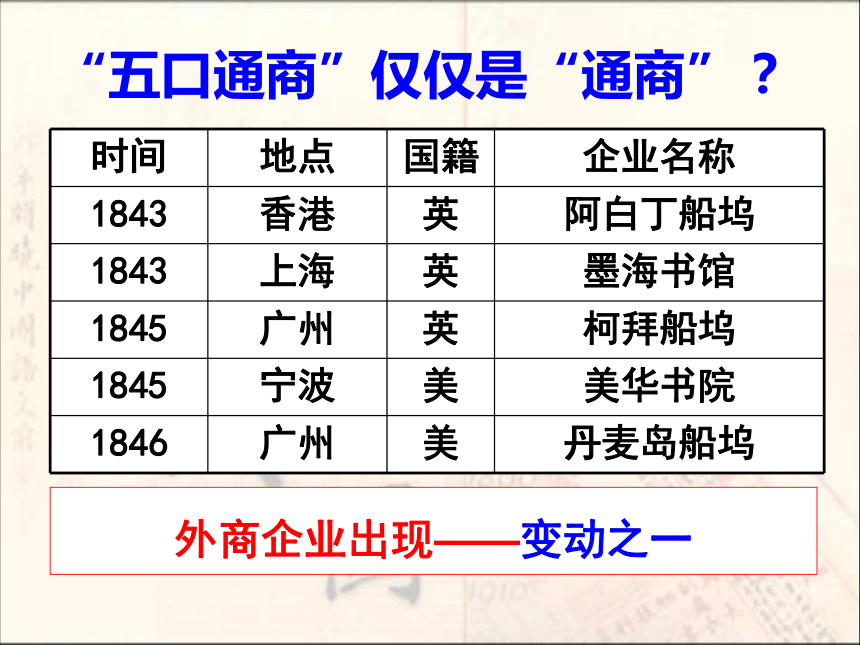

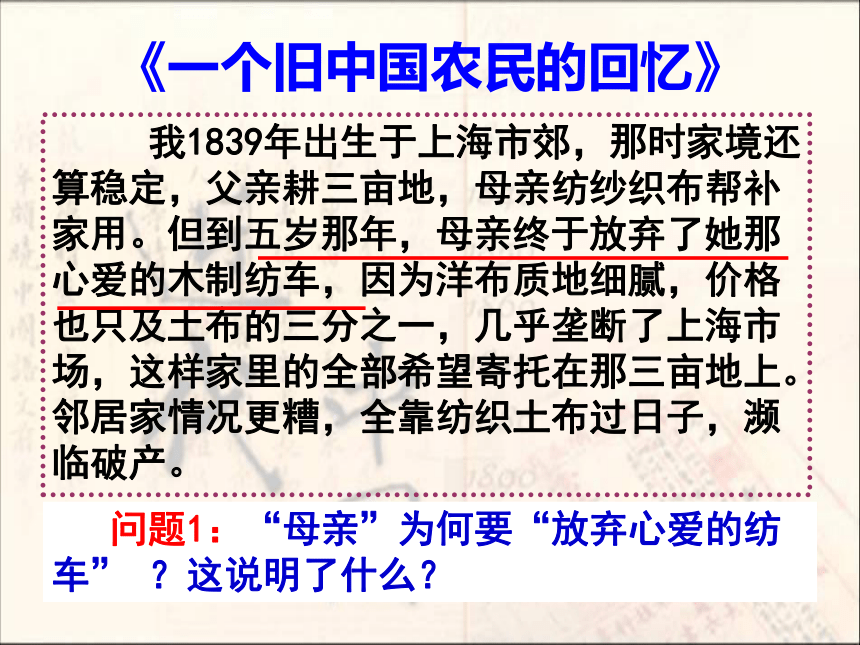

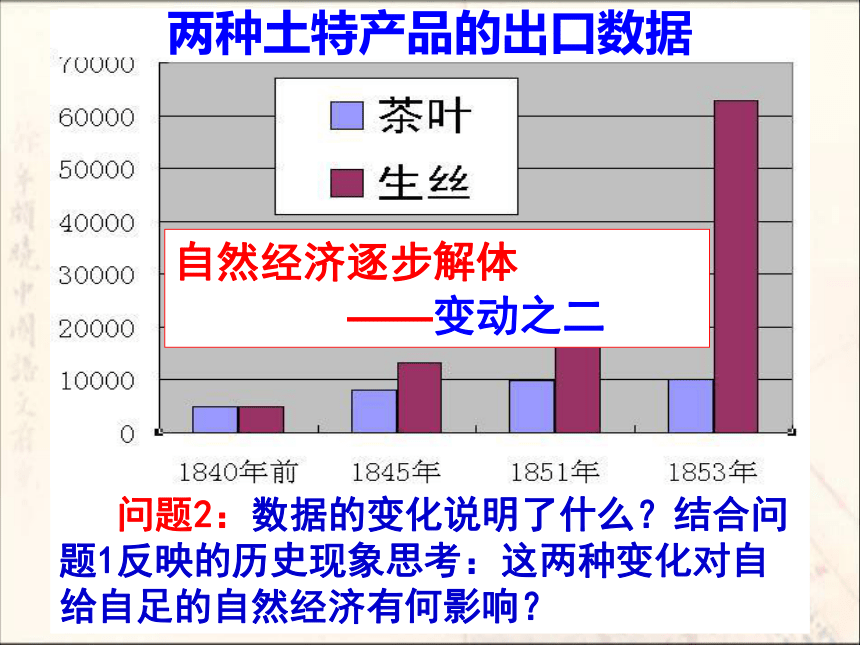

近代中国经济结构的变动“五口通商”仅仅是“通商”?外商企业出现——变动之一《一个旧中国农民的回忆》 我1839年出生于上海市郊,那时家境还算稳定,父亲耕三亩地,母亲纺纱织布帮补家用。但到五岁那年,母亲终于放弃了她那心爱的木制纺车,因为洋布质地细腻,价格也只及土布的三分之一,几乎垄断了上海市场,这样家里的全部希望寄托在那三亩地上。邻居家情况更糟,全靠纺织土布过日子,濒临破产。 问题1:“母亲”为何要“放弃心爱的纺车” ?这说明了什么? 问题2:数据的变化说明了什么?结合问题1反映的历史现象思考:这两种变化对自给自足的自然经济有何影响?自然经济逐步解体

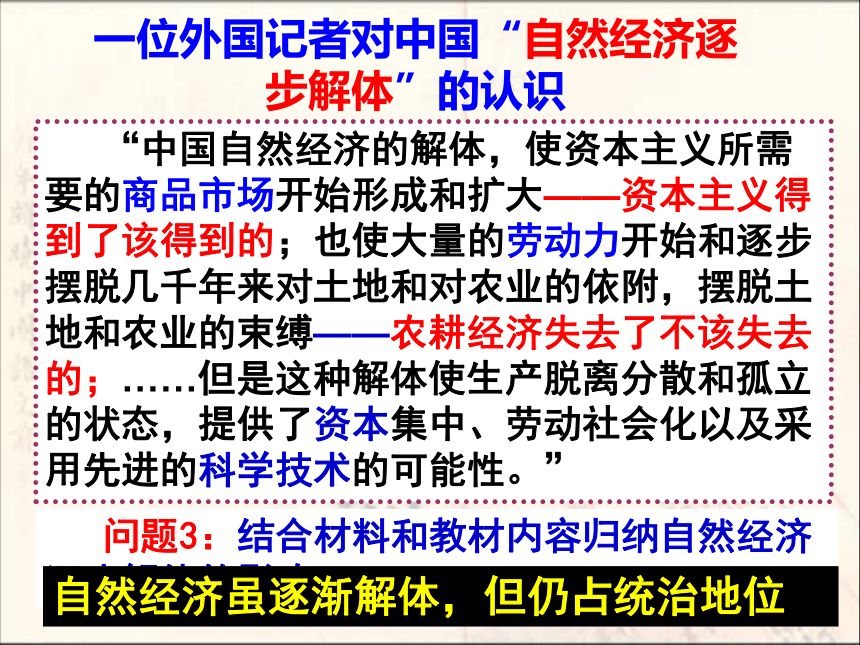

——变动之二一位外国记者对中国“自然经济逐步解体”的认识 “中国自然经济的解体,使资本主义所需要的商品市场开始形成和扩大——资本主义得到了该得到的;也使大量的劳动力开始和逐步摆脱几千年来对土地和对农业的依附,摆脱土地和农业的束缚——农耕经济失去了不该失去的;……但是这种解体使生产脱离分散和孤立的状态,提供了资本集中、劳动社会化以及采用先进的科学技术的可能性。” 问题3:结合材料和教材内容归纳自然经济逐步解体的影响?自然经济虽逐渐解体,但仍占统治地位影视作品中19世纪中后期的清政府内忧外患 “今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。构成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻(镇压农民起义),可以勤远略(抵御外来侵略)。” (曾国藩) 一位清政府官员的“应对”之策一场地主阶级的自救运动 洋务运动:19世纪60年代至90年代这几十年中,清政府一些洋务派官僚以“自强”和“求富” 为口号,在军事、经济、教育等方面进行了一系列的革新运动,史称“洋务运动”。五位“洋务派”代表 主张:在不改变封建制度的前提下,利用西方的先进技术,维护清朝统治。

(中学为体,西学为用)众说纷纭话“洋务”:有人认为:

洋务运动是中国经济近代化的开端;

洋务运动推动中国军事近代化;

洋务运动开近代教育的先河。 请结合教材和所学知识论证以上三句话。封建性质的企业“官督商办”的带有资本主义性质的企业安庆内军械所(1861年)江南制造总局福州船政局天津机器制造局天津开平煤矿

上海轮船招商局汉阳铁厂、湖北织布局官办洋务企业 “湖北官办织布局开办后,江汉海关每年洋布进口减少十万匹。” —《中国近代史》甲午一战惊天人 “我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能放手办理?如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决定不了里面是何等材料,即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾……” 一位“洋务者”的反思 材料1:“洋务派创办民用企业,一为分洋商之利。”

材料2:“引进西方科学技术和培养人才与工业企业、新式海军等事业的需要相适应,为民族资本主义的出现准备了条件。”

材料3:“在文化交流、商务往来、科学技术上拉近了中国与世界的距离。” 众说纷纭话“洋务”:“西方资本主义东来使中国社会蹒跚地走入了近代,走这条路不是中国民族选择的结果,而是外国影响造成的。于是而有种种变态”。

——陈旭麓 1835年,15岁的方举赞来到上海,开始在小铁匠铺当学徒,满师后以打铁为生,并往返于沪粤跑单帮贩卖杂货,积累了一些钱财。1862年,《南京条约》签订的20年后,外商企业在上海不断增多,并赚取了高额利润,方举赞敏锐地看到了这一点。1866年,他与同乡共同出资,创办了发昌机器厂。后来又购置了两台车床,雇佣工人达10余人,不仅采用了蒸汽动力设备,还增加了诸如锻冶、焊接、车削等工种,当时的外国人称“发昌先生来了”。来了一位《发昌先生》 除发昌机器厂外还有哪些有代表性的民族工业?在分布上有何特点?能简要说明这种分布特点的理由吗?快速阅读发昌机器厂南海继昌隆缫丝厂贻来牟机器磨坊 结合漫画谈一下民族资本主义的发展是否一帆风顺?思维延伸1840-1914年我国经济形态的发展变化图 思考:“四个变动”仅仅是表现?

为何不用“经济结构的变化”? “好坏”的标准是无法判断近代化(现代化)的,和人类历史上曾有过的其他过程一样,“近代化”是一个趋向,无可避免。……“近代化”自它发生的那一刻起就具有全球扩张的本性,除英国等少数一两个国家是属于自身的动力原始推进近代化之外,其他国家都多多少少是被迫实行近代化的。近代化(现代化)不容选择,它只要求接受。

——钱乘旦《世界现代化进程》 话题:西方工业文明的拓展

与东方近代化进程

近代中国经济结构的变动“五口通商”仅仅是“通商”?外商企业出现——变动之一《一个旧中国农民的回忆》 我1839年出生于上海市郊,那时家境还算稳定,父亲耕三亩地,母亲纺纱织布帮补家用。但到五岁那年,母亲终于放弃了她那心爱的木制纺车,因为洋布质地细腻,价格也只及土布的三分之一,几乎垄断了上海市场,这样家里的全部希望寄托在那三亩地上。邻居家情况更糟,全靠纺织土布过日子,濒临破产。 问题1:“母亲”为何要“放弃心爱的纺车” ?这说明了什么? 问题2:数据的变化说明了什么?结合问题1反映的历史现象思考:这两种变化对自给自足的自然经济有何影响?自然经济逐步解体

——变动之二一位外国记者对中国“自然经济逐步解体”的认识 “中国自然经济的解体,使资本主义所需要的商品市场开始形成和扩大——资本主义得到了该得到的;也使大量的劳动力开始和逐步摆脱几千年来对土地和对农业的依附,摆脱土地和农业的束缚——农耕经济失去了不该失去的;……但是这种解体使生产脱离分散和孤立的状态,提供了资本集中、劳动社会化以及采用先进的科学技术的可能性。” 问题3:结合材料和教材内容归纳自然经济逐步解体的影响?自然经济虽逐渐解体,但仍占统治地位影视作品中19世纪中后期的清政府内忧外患 “今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。构成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻(镇压农民起义),可以勤远略(抵御外来侵略)。” (曾国藩) 一位清政府官员的“应对”之策一场地主阶级的自救运动 洋务运动:19世纪60年代至90年代这几十年中,清政府一些洋务派官僚以“自强”和“求富” 为口号,在军事、经济、教育等方面进行了一系列的革新运动,史称“洋务运动”。五位“洋务派”代表 主张:在不改变封建制度的前提下,利用西方的先进技术,维护清朝统治。

(中学为体,西学为用)众说纷纭话“洋务”:有人认为:

洋务运动是中国经济近代化的开端;

洋务运动推动中国军事近代化;

洋务运动开近代教育的先河。 请结合教材和所学知识论证以上三句话。封建性质的企业“官督商办”的带有资本主义性质的企业安庆内军械所(1861年)江南制造总局福州船政局天津机器制造局天津开平煤矿

上海轮船招商局汉阳铁厂、湖北织布局官办洋务企业 “湖北官办织布局开办后,江汉海关每年洋布进口减少十万匹。” —《中国近代史》甲午一战惊天人 “我办了一辈子的事,练兵也,海军也,都是纸糊的老虎,何尝能放手办理?如一间破屋,由裱糊匠东补西贴,居然成一净室,虽明知为纸片糊裱,然究竟决定不了里面是何等材料,即有小小风雨,打成几个窟窿,随时补葺,亦可支吾对付。乃必欲爽手扯破,又未预备何种修葺材料,何种改造方式,自然真相破露,不可收拾……” 一位“洋务者”的反思 材料1:“洋务派创办民用企业,一为分洋商之利。”

材料2:“引进西方科学技术和培养人才与工业企业、新式海军等事业的需要相适应,为民族资本主义的出现准备了条件。”

材料3:“在文化交流、商务往来、科学技术上拉近了中国与世界的距离。” 众说纷纭话“洋务”:“西方资本主义东来使中国社会蹒跚地走入了近代,走这条路不是中国民族选择的结果,而是外国影响造成的。于是而有种种变态”。

——陈旭麓 1835年,15岁的方举赞来到上海,开始在小铁匠铺当学徒,满师后以打铁为生,并往返于沪粤跑单帮贩卖杂货,积累了一些钱财。1862年,《南京条约》签订的20年后,外商企业在上海不断增多,并赚取了高额利润,方举赞敏锐地看到了这一点。1866年,他与同乡共同出资,创办了发昌机器厂。后来又购置了两台车床,雇佣工人达10余人,不仅采用了蒸汽动力设备,还增加了诸如锻冶、焊接、车削等工种,当时的外国人称“发昌先生来了”。来了一位《发昌先生》 除发昌机器厂外还有哪些有代表性的民族工业?在分布上有何特点?能简要说明这种分布特点的理由吗?快速阅读发昌机器厂南海继昌隆缫丝厂贻来牟机器磨坊 结合漫画谈一下民族资本主义的发展是否一帆风顺?思维延伸1840-1914年我国经济形态的发展变化图 思考:“四个变动”仅仅是表现?

为何不用“经济结构的变化”? “好坏”的标准是无法判断近代化(现代化)的,和人类历史上曾有过的其他过程一样,“近代化”是一个趋向,无可避免。……“近代化”自它发生的那一刻起就具有全球扩张的本性,除英国等少数一两个国家是属于自身的动力原始推进近代化之外,其他国家都多多少少是被迫实行近代化的。近代化(现代化)不容选择,它只要求接受。

——钱乘旦《世界现代化进程》 话题:西方工业文明的拓展

与东方近代化进程

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势