第12课 新文化运动 课件

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第12课 新文化运动

第四单元 新民族主义革命的开始

部编版 八年级历史上册

学习目标

1、通过史料研究,概括新文化运动兴起的背景;了解新文化运动兴起标志及新文化运动的主要代表人物及其作品。

2、通过史料研究,概括新文化运动的内容。

3、通过史料,客观地评价新文化运动的历史意义。

一、新文化运动兴起

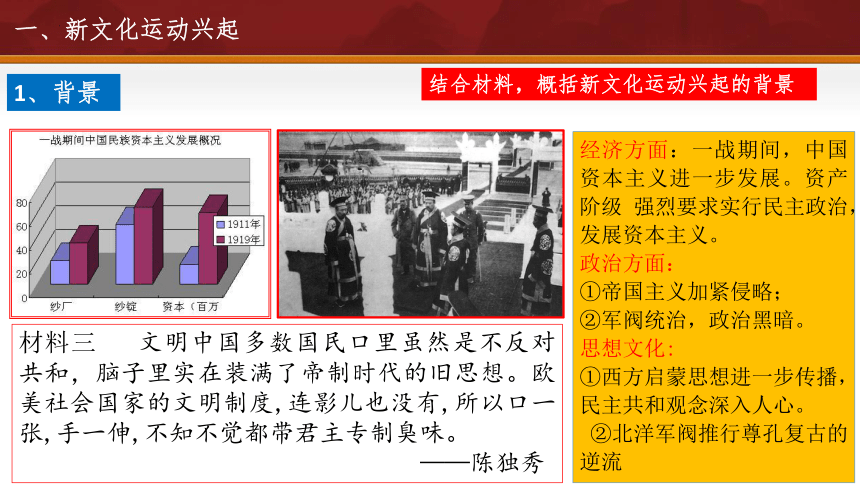

1、背景

结合材料,概括新文化运动兴起的背景

材料三 文明中国多数国民口里虽然是不反对共和,脑子里实在装满了帝制时代的旧思想。欧美社会国家的文明制度,连影儿也没有,所以口一张,手一伸,不知不觉都带君主专制臭味。

——陈独秀

经济方面:一战期间,中国资本主义进一步发展。资产阶级 强烈要求实行民主政治,发展资本主义。

政治方面:

①帝国主义加紧侵略;

②军阀统治,政治黑暗。

思想文化:

①西方启蒙思想进一步传播,民主共和观念深入人心。

②北洋军阀推行尊孔复古的逆流

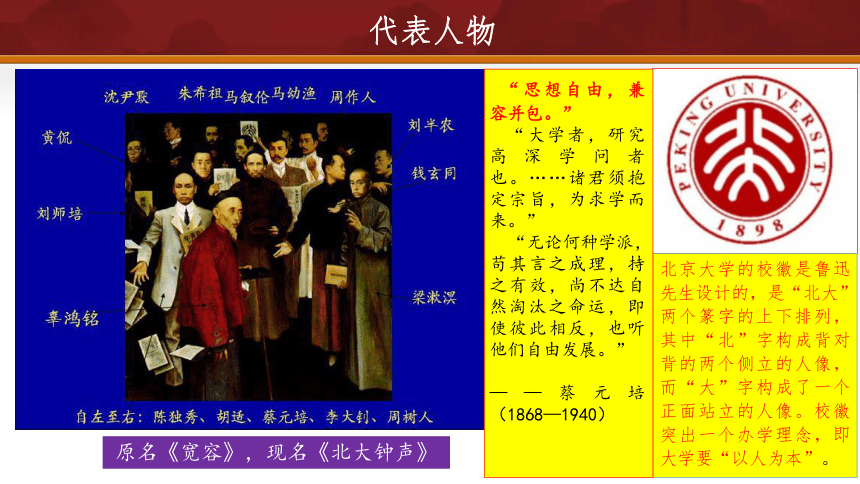

代表人物

原名《宽容》,现名《北大钟声》

北京大学的校徽是鲁迅先生设计的,是“北大”两个篆字的上下排列,其中“北”字构成背对背的两个侧立的人像,而“大”字构成了一个正面站立的人像。校徽突出一个办学理念,即大学要“以人为本”。

“思想自由,兼容并包。”

“大学者,研究高深学问者也。……诸君须抱定宗旨,为求学而来。”

“无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,尚不达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。”

——蔡元培(1868—1940)

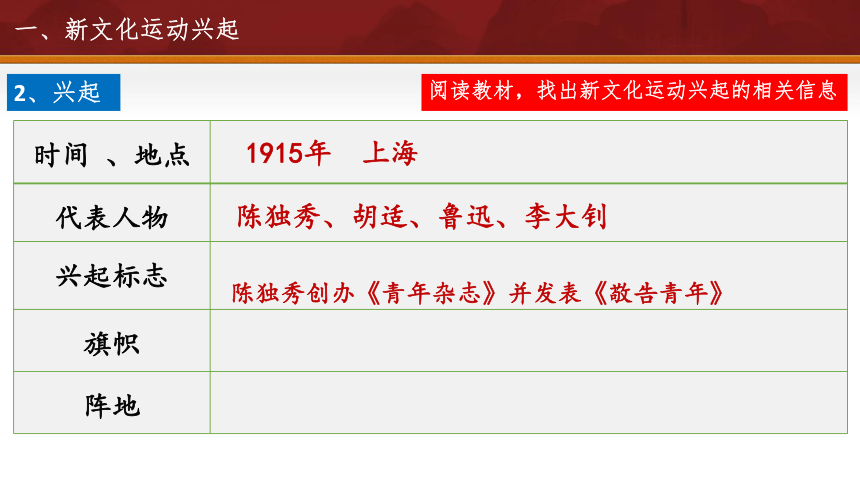

一、新文化运动兴起

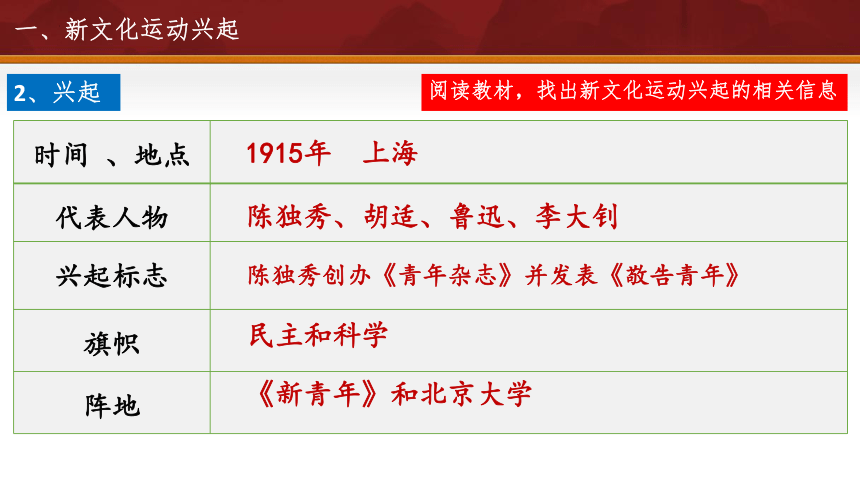

2、兴起

阅读教材,找出新文化运动兴起的相关信息

时间 、地点

代表人物

兴起标志

旗帜

阵地

1915年 上海

陈独秀创办《青年杂志》并发表《敬告青年》

陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

陈独秀

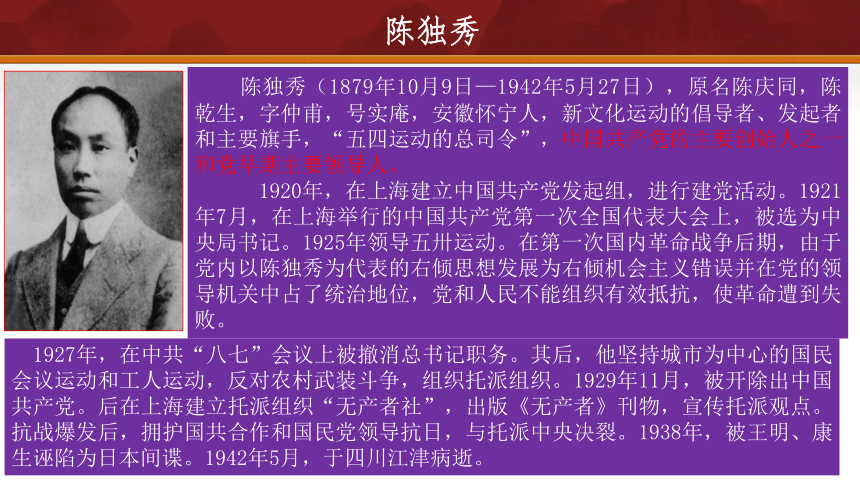

陈独秀(1879年10月9日—1942年5月27日),原名陈庆同,陈乾生,字仲甫,号实庵,安徽怀宁人,新文化运动的倡导者、发起者和主要旗手,“五四运动的总司令”,中国共产党的主要创始人之一和党早期主要领导人。

1920年,在上海建立中国共产党发起组,进行建党活动。1921年7月,在上海举行的中国共产党第一次全国代表大会上,被选为中央局书记。1925年领导五卅运动。在第一次国内革命战争后期,由于党内以陈独秀为代表的右倾思想发展为右倾机会主义错误并在党的领导机关中占了统治地位,党和人民不能组织有效抵抗,使革命遭到失败。

1927年,在中共“八七”会议上被撤消总书记职务。其后,他坚持城市为中心的国民会议运动和工人运动,反对农村武装斗争,组织托派组织。1929年11月,被开除出中国共产党。后在上海建立托派组织“无产者社”,出版《无产者》刊物,宣传托派观点。抗战爆发后,拥护国共合作和国民党领导抗日,与托派中央决裂。1938年,被王明、康生诬陷为日本间谍。1942年5月,于四川江津病逝。

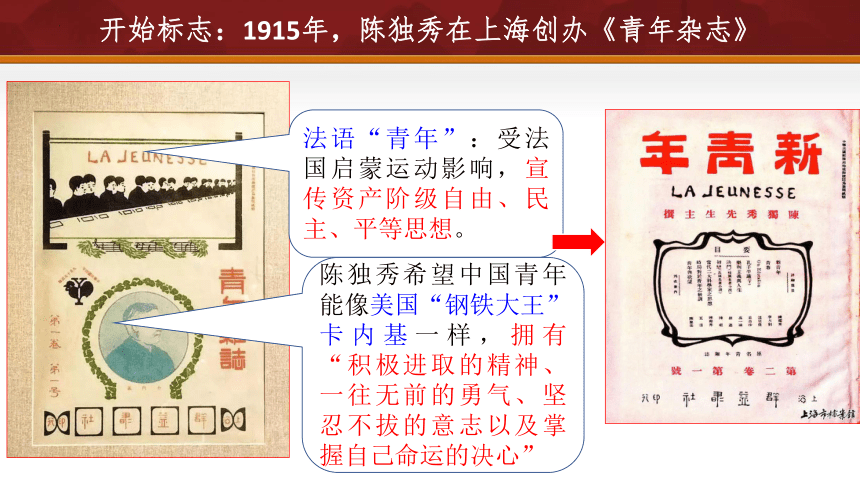

开始标志:1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》

法语“青年”:受法国启蒙运动影响,宣传资产阶级自由、民主、平等思想。

陈独秀希望中国青年能像美国“钢铁大王”卡内基一样,拥有“积极进取的精神、一往无前的勇气、坚忍不拔的意志以及掌握自己命运的决心”

一、新文化运动兴起

2、兴起

阅读教材,找出新文化运动兴起的相关信息

时间 、地点

代表人物

兴起标志

旗帜

阵地

1915年 上海

陈独秀创办《青年杂志》并发表《敬告青年》

陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

民主和科学

《新青年》和北京大学

二、新文化运动的内容与意义

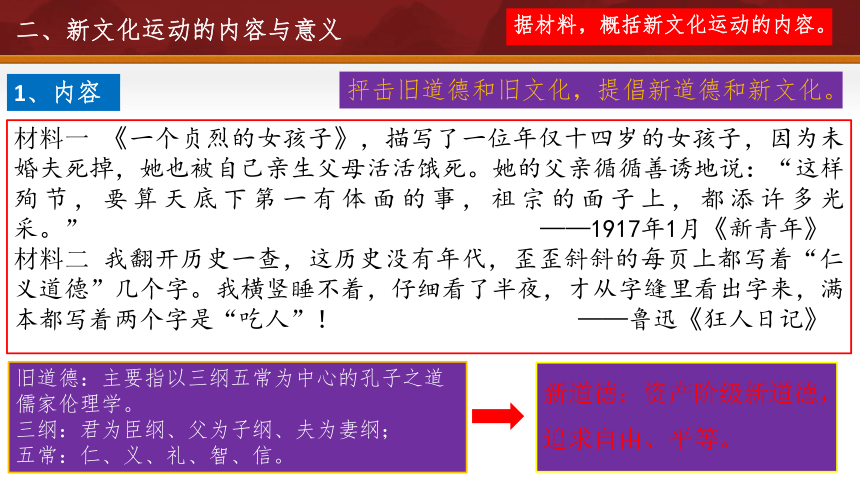

1、内容

据材料,概括新文化运动的内容。

材料一 《一个贞烈的女孩子》,描写了一位年仅十四岁的女孩子,因为未婚夫死掉,她也被自己亲生父母活活饿死。她的父亲循循善诱地说:“这样殉节,要算天底下第一有体面的事,祖宗的面子上,都添许多光采。” ——1917年1月《新青年》

材料二 我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”! ——鲁迅《狂人日记》

抨击旧道德和旧文化,提倡新道德和新文化。

旧道德:主要指以三纲五常为中心的孔子之道儒家伦理学。

三纲:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲;

五常:仁、义、礼、智、信。

新道德:资产阶级新道德,追求自由、平等。

《狂人日记》

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——鲁迅《狂人日记》

《狂人日记》是鲁迅创作的第一个短篇白话日记体小说,也是中国第一部现代白话文小说,小说通过被迫害者“狂人”的形象以及“狂人”的自述式的描写,揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗。

二、新文化运动的内容与意义

1、内容

材料三 “要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。”

——陈独秀《<新青年>罪恶之答辩书》

材料四 高家的明媒正娶的媳妇瑞珏在即将临产的时候,被高老太爷的陈姨太以避血光之灾为由赶到郊外生产,结果,因照顾不周,难产而死。

—— 节选自巴金先生的小说《家》的片段

提倡民主与科学

据材料,概括新文化运动的内容。

德先生:

赛先生:

民主Democracy 是指民主思想和民主政治

科学Science 近代自然科学法则和科学精神

二、新文化运动的内容与意义

1、内容

材料五

一曰须言之有物;

二曰不模仿古人;

三曰须讲求文法;

四曰不作无病呻吟;

五曰务去陈词滥调;

六曰不用典;

七曰不讲对仗;

八曰不避俗字俗语。

——胡适《文学改良刍议》

材料六 余甘冒全国学究之敌、高张“文学革命军”大旗……曰,推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰,推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰,推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了通俗的社会文学。 ——陈独秀《文学革命论》

据材料,概括新文化运动的内容。

提倡新文学,反对旧文学

二、新文化运动的内容与意义

2、意义

结合材料,概评价括新文化运动。

材料一 聚集在《新青年》的知识分子的重要性是很难估价的。1919年“五四”运动后,这些学生是政治上的生力军…… ——美国学者莫里斯

材料二 我们素来的生活是在混沌里面,自从看了《新青年》,渐渐的醒悟过来,真像是在黑暗的地方看见了曙光一样。我们既然得了这个觉悟,就发了个大愿,要做那‘自觉觉人’的事业,于是就办了《新声》。 ——恽代英写给《新青年》的信

评价(1)积极意义:①打开遏制新思想潮流的闸门(思想大解放运动),掀起思想解放的 潮流;②动摇了封建道德礼教的统治地位;使中国人民接受了一次民主科学的洗礼;③为五四运动 起了思想宣传和铺垫作用。局限:对中国传统文化的看法有一定片面性

背景

标志

代表性人物

意义

新文化运动

兴起

内容

思想革命

文学革命

课堂小结

课堂检测

1.北洋军阀统治前期,在中国满布阴霾的天空中,响起一声春雷,爆发了一场崇尚科学、反对迷信、猛烈抨击封建礼教的文化启蒙运动,这场文化启蒙( )

A.揭开了中国新民主主义革命的序幕 B.推翻了北洋军阀的反动统治

C.使人们接受了一次民主与科学洗礼 D.奠定了辛亥革命的思想基础

2.1920年,刘半农写了诗篇《教我如何不想她》。在此之前汉字中的“他”本无男女之分,在这首诗中首创了“她”指代女性,得到社会的广泛认可。这说明( )

A.戊戌变法促进了思想启蒙 B.辛亥革命实现了男女平等

C.新文化运动提倡个性解放 D.五四运动彻底反帝反封建

C

C

3.新文化运动时,在胡适、鲁迅等人的倡导下,白话文逐渐普及开来,民国九年,北洋政府下令在全国学校使用白话文。民国九年如果换算成公元纪年是( )

A.1912年 B.1915年 C.1918年 D.1920年

4.新文化运动时期,陈独秀提倡科学,批判传统,认为义和团是拳匪作乱,是迷信、宗教的产物。1924年以后,陈独秀却充分肯定其反帝性质。这充分说明( )

A.陈独秀不学无术见风使舵

B.义和团运动没有迷信活动

C.时代主题影响了历史解释

D.北伐战争是义和团的继续

C

D

课堂检测

课堂检测

5.如表为胡适日记的部分内容,可以用来佐证( )

A.新文化运动动摇了封建礼教的统治地位 B.新文化运动促使白话文得到普及C.文学革命是新文化运动的重要组成部分 D.民主与科学是新文化运动的旗帜

胡适日记 卷十四

一九一六年

答梅觐庄——白话诗……437

答觐庄白话诗之起因……442

6.20世纪初,一些学校的女生已经开始觉醒,抵制学校开设的“烈女传”课程……她们以实际行动反抗礼教,争取女性婚姻自由。这种现象说明新文化运动( )

A.促进文化的普及和繁荣 B.动摇了传统礼教统治地位

C.树立了进取的科学精神 D.出现了较偏激思想和行为

C

B

课堂检测

7.20世纪初的这场由先进知识分子发起的思想启蒙运动,以思想和道德的自我变革为前提,逐渐汇聚起广大民众的力量,为以后各个领域革命运动的展开打下了良好基础。材料描述的是( )

A.戊戌变法 B.新文化运动 C.辛亥革命 D.五四运动

8.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的《列女传》(修身课),在操场的树荫下,在宿舍里,她们常常聚在一起,争得面红耳赤,后面由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗封建道德礼教,争取婚姻自由。”由此可见( )

A.维新变法思想的广泛传播 B.民主共和思想深入人心

C.新文化运动解放人们思想 D.近代已经实现婚姻自由

B

C

课堂检测

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午延续到戊戌,那场昙花一现式的改革,没有触及帝制的灵魂,改革不可避免的走向了一条死胡同,然而,当时的人们,依旧可以在胡同的深处看到一缕新生的曙光。

——马勇《中国近代史》

(1)根据材料一和所学知识,如何理解“改革不可避免的走向了一条死胡同”。请你谈谈对“一缕新生曙光”的认识。

资产阶级君主立宪制的改良道路,在半殖民地的中国行不通。戊戌变法虽然失败,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,社会上起到思想启蒙的作用,有利于社会进步。

课堂检测

材料二 陈独秀从美国引来的这把火,把北大烧得通红,推动了北大的变革。李大钊从俄国也“盗来”了火种,这两把火,前后交映,足以改变古老的旧中国。 ——汪兆骞《民国清流:那些远去的大师》

(2)根据材料二和所学知识,指出“俄国之火”的精髓。结合史实分析两把火如何改变中国。

精髓:马克思主义思想。

陈独秀领导新文化运动,动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了民主与科学的洗礼,为五四运动起了思想宣传和铺垫的作用;马克思主义广泛传播,开始与中国工人运动结合起来,为中国共产党的诞生奠定思想基础。

课堂检测

10.某历史社团围绕“中国近代化探索”开展研究性学习。

(1)史料按表现形式分为文献史料、实物史料、口述史料和图像史料等。将上述史料进行分类。(填序号)

属于文献史料:

属于实物史料:

属于图像史料:

③④⑤

②⑥

①

课堂检测

(2)请你帮助历史社团整理上述史料,将表格中A、B、C、D处补充完整。

研究主题 史料 相关史实

中国近代化探索“器物”篇 C 洋务运动

中国近代化探索“A”篇 ⑤ 戊戌变法

②、③ 辛亥革命

中国近代化探索“B”篇 D 新文化运动

A:制度;B:思想;C:①;D:④⑥。

课堂检测

(3)从上述史料中任选一项,说明其与研究主题、相关史实的关系。(仿照示例完成,不得选用示例中的史料)

示例:③《中华民国临时约法》确立了资产阶级民主共和制度,是辛亥革命的成果

①江南制造总局炮厂照片见证了洋务运动学习西方先进技术,开启中国近代化的进程。②武昌起义湖北军政府旧址见证了武昌起义的胜利与清政府统治开始瓦解的历史。④《青年杂志》一卷一号目录见证了新文化运动传播民主科学思想,促进思想解放的历史。⑤“明定国是”诏书见证了戊戌变法推行改革,变法图存的历史。⑥北京大学红楼旧址见证了北京大学作为新文化运动主阵地,掀起思想解放潮流的历史。

课程结束

人教部编版历史八年级上册

第12课 新文化运动

第四单元 新民族主义革命的开始

部编版 八年级历史上册

学习目标

1、通过史料研究,概括新文化运动兴起的背景;了解新文化运动兴起标志及新文化运动的主要代表人物及其作品。

2、通过史料研究,概括新文化运动的内容。

3、通过史料,客观地评价新文化运动的历史意义。

一、新文化运动兴起

1、背景

结合材料,概括新文化运动兴起的背景

材料三 文明中国多数国民口里虽然是不反对共和,脑子里实在装满了帝制时代的旧思想。欧美社会国家的文明制度,连影儿也没有,所以口一张,手一伸,不知不觉都带君主专制臭味。

——陈独秀

经济方面:一战期间,中国资本主义进一步发展。资产阶级 强烈要求实行民主政治,发展资本主义。

政治方面:

①帝国主义加紧侵略;

②军阀统治,政治黑暗。

思想文化:

①西方启蒙思想进一步传播,民主共和观念深入人心。

②北洋军阀推行尊孔复古的逆流

代表人物

原名《宽容》,现名《北大钟声》

北京大学的校徽是鲁迅先生设计的,是“北大”两个篆字的上下排列,其中“北”字构成背对背的两个侧立的人像,而“大”字构成了一个正面站立的人像。校徽突出一个办学理念,即大学要“以人为本”。

“思想自由,兼容并包。”

“大学者,研究高深学问者也。……诸君须抱定宗旨,为求学而来。”

“无论何种学派,苟其言之成理,持之有效,尚不达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。”

——蔡元培(1868—1940)

一、新文化运动兴起

2、兴起

阅读教材,找出新文化运动兴起的相关信息

时间 、地点

代表人物

兴起标志

旗帜

阵地

1915年 上海

陈独秀创办《青年杂志》并发表《敬告青年》

陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

陈独秀

陈独秀(1879年10月9日—1942年5月27日),原名陈庆同,陈乾生,字仲甫,号实庵,安徽怀宁人,新文化运动的倡导者、发起者和主要旗手,“五四运动的总司令”,中国共产党的主要创始人之一和党早期主要领导人。

1920年,在上海建立中国共产党发起组,进行建党活动。1921年7月,在上海举行的中国共产党第一次全国代表大会上,被选为中央局书记。1925年领导五卅运动。在第一次国内革命战争后期,由于党内以陈独秀为代表的右倾思想发展为右倾机会主义错误并在党的领导机关中占了统治地位,党和人民不能组织有效抵抗,使革命遭到失败。

1927年,在中共“八七”会议上被撤消总书记职务。其后,他坚持城市为中心的国民会议运动和工人运动,反对农村武装斗争,组织托派组织。1929年11月,被开除出中国共产党。后在上海建立托派组织“无产者社”,出版《无产者》刊物,宣传托派观点。抗战爆发后,拥护国共合作和国民党领导抗日,与托派中央决裂。1938年,被王明、康生诬陷为日本间谍。1942年5月,于四川江津病逝。

开始标志:1915年,陈独秀在上海创办《青年杂志》

法语“青年”:受法国启蒙运动影响,宣传资产阶级自由、民主、平等思想。

陈独秀希望中国青年能像美国“钢铁大王”卡内基一样,拥有“积极进取的精神、一往无前的勇气、坚忍不拔的意志以及掌握自己命运的决心”

一、新文化运动兴起

2、兴起

阅读教材,找出新文化运动兴起的相关信息

时间 、地点

代表人物

兴起标志

旗帜

阵地

1915年 上海

陈独秀创办《青年杂志》并发表《敬告青年》

陈独秀、胡适、鲁迅、李大钊

民主和科学

《新青年》和北京大学

二、新文化运动的内容与意义

1、内容

据材料,概括新文化运动的内容。

材料一 《一个贞烈的女孩子》,描写了一位年仅十四岁的女孩子,因为未婚夫死掉,她也被自己亲生父母活活饿死。她的父亲循循善诱地说:“这样殉节,要算天底下第一有体面的事,祖宗的面子上,都添许多光采。” ——1917年1月《新青年》

材料二 我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”! ——鲁迅《狂人日记》

抨击旧道德和旧文化,提倡新道德和新文化。

旧道德:主要指以三纲五常为中心的孔子之道儒家伦理学。

三纲:君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲;

五常:仁、义、礼、智、信。

新道德:资产阶级新道德,追求自由、平等。

《狂人日记》

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

——鲁迅《狂人日记》

《狂人日记》是鲁迅创作的第一个短篇白话日记体小说,也是中国第一部现代白话文小说,小说通过被迫害者“狂人”的形象以及“狂人”的自述式的描写,揭示了封建礼教的“吃人”本质,表现了作者对以封建礼教为主体内涵的中国封建文化的反抗。

二、新文化运动的内容与意义

1、内容

材料三 “要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。”

——陈独秀《<新青年>罪恶之答辩书》

材料四 高家的明媒正娶的媳妇瑞珏在即将临产的时候,被高老太爷的陈姨太以避血光之灾为由赶到郊外生产,结果,因照顾不周,难产而死。

—— 节选自巴金先生的小说《家》的片段

提倡民主与科学

据材料,概括新文化运动的内容。

德先生:

赛先生:

民主Democracy 是指民主思想和民主政治

科学Science 近代自然科学法则和科学精神

二、新文化运动的内容与意义

1、内容

材料五

一曰须言之有物;

二曰不模仿古人;

三曰须讲求文法;

四曰不作无病呻吟;

五曰务去陈词滥调;

六曰不用典;

七曰不讲对仗;

八曰不避俗字俗语。

——胡适《文学改良刍议》

材料六 余甘冒全国学究之敌、高张“文学革命军”大旗……曰,推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰,推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰,推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了通俗的社会文学。 ——陈独秀《文学革命论》

据材料,概括新文化运动的内容。

提倡新文学,反对旧文学

二、新文化运动的内容与意义

2、意义

结合材料,概评价括新文化运动。

材料一 聚集在《新青年》的知识分子的重要性是很难估价的。1919年“五四”运动后,这些学生是政治上的生力军…… ——美国学者莫里斯

材料二 我们素来的生活是在混沌里面,自从看了《新青年》,渐渐的醒悟过来,真像是在黑暗的地方看见了曙光一样。我们既然得了这个觉悟,就发了个大愿,要做那‘自觉觉人’的事业,于是就办了《新声》。 ——恽代英写给《新青年》的信

评价(1)积极意义:①打开遏制新思想潮流的闸门(思想大解放运动),掀起思想解放的 潮流;②动摇了封建道德礼教的统治地位;使中国人民接受了一次民主科学的洗礼;③为五四运动 起了思想宣传和铺垫作用。局限:对中国传统文化的看法有一定片面性

背景

标志

代表性人物

意义

新文化运动

兴起

内容

思想革命

文学革命

课堂小结

课堂检测

1.北洋军阀统治前期,在中国满布阴霾的天空中,响起一声春雷,爆发了一场崇尚科学、反对迷信、猛烈抨击封建礼教的文化启蒙运动,这场文化启蒙( )

A.揭开了中国新民主主义革命的序幕 B.推翻了北洋军阀的反动统治

C.使人们接受了一次民主与科学洗礼 D.奠定了辛亥革命的思想基础

2.1920年,刘半农写了诗篇《教我如何不想她》。在此之前汉字中的“他”本无男女之分,在这首诗中首创了“她”指代女性,得到社会的广泛认可。这说明( )

A.戊戌变法促进了思想启蒙 B.辛亥革命实现了男女平等

C.新文化运动提倡个性解放 D.五四运动彻底反帝反封建

C

C

3.新文化运动时,在胡适、鲁迅等人的倡导下,白话文逐渐普及开来,民国九年,北洋政府下令在全国学校使用白话文。民国九年如果换算成公元纪年是( )

A.1912年 B.1915年 C.1918年 D.1920年

4.新文化运动时期,陈独秀提倡科学,批判传统,认为义和团是拳匪作乱,是迷信、宗教的产物。1924年以后,陈独秀却充分肯定其反帝性质。这充分说明( )

A.陈独秀不学无术见风使舵

B.义和团运动没有迷信活动

C.时代主题影响了历史解释

D.北伐战争是义和团的继续

C

D

课堂检测

课堂检测

5.如表为胡适日记的部分内容,可以用来佐证( )

A.新文化运动动摇了封建礼教的统治地位 B.新文化运动促使白话文得到普及C.文学革命是新文化运动的重要组成部分 D.民主与科学是新文化运动的旗帜

胡适日记 卷十四

一九一六年

答梅觐庄——白话诗……437

答觐庄白话诗之起因……442

6.20世纪初,一些学校的女生已经开始觉醒,抵制学校开设的“烈女传”课程……她们以实际行动反抗礼教,争取女性婚姻自由。这种现象说明新文化运动( )

A.促进文化的普及和繁荣 B.动摇了传统礼教统治地位

C.树立了进取的科学精神 D.出现了较偏激思想和行为

C

B

课堂检测

7.20世纪初的这场由先进知识分子发起的思想启蒙运动,以思想和道德的自我变革为前提,逐渐汇聚起广大民众的力量,为以后各个领域革命运动的展开打下了良好基础。材料描述的是( )

A.戊戌变法 B.新文化运动 C.辛亥革命 D.五四运动

8.“女学生已经开始觉悟,抵制学校开设的《列女传》(修身课),在操场的树荫下,在宿舍里,她们常常聚在一起,争得面红耳赤,后面由争论变成抗婚、逃婚,以实际行动反抗封建道德礼教,争取婚姻自由。”由此可见( )

A.维新变法思想的广泛传播 B.民主共和思想深入人心

C.新文化运动解放人们思想 D.近代已经实现婚姻自由

B

C

课堂检测

9.阅读材料,完成下列要求。

材料一 甲午延续到戊戌,那场昙花一现式的改革,没有触及帝制的灵魂,改革不可避免的走向了一条死胡同,然而,当时的人们,依旧可以在胡同的深处看到一缕新生的曙光。

——马勇《中国近代史》

(1)根据材料一和所学知识,如何理解“改革不可避免的走向了一条死胡同”。请你谈谈对“一缕新生曙光”的认识。

资产阶级君主立宪制的改良道路,在半殖民地的中国行不通。戊戌变法虽然失败,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,社会上起到思想启蒙的作用,有利于社会进步。

课堂检测

材料二 陈独秀从美国引来的这把火,把北大烧得通红,推动了北大的变革。李大钊从俄国也“盗来”了火种,这两把火,前后交映,足以改变古老的旧中国。 ——汪兆骞《民国清流:那些远去的大师》

(2)根据材料二和所学知识,指出“俄国之火”的精髓。结合史实分析两把火如何改变中国。

精髓:马克思主义思想。

陈独秀领导新文化运动,动摇了封建道德礼教的统治地位,使中国人民接受了民主与科学的洗礼,为五四运动起了思想宣传和铺垫的作用;马克思主义广泛传播,开始与中国工人运动结合起来,为中国共产党的诞生奠定思想基础。

课堂检测

10.某历史社团围绕“中国近代化探索”开展研究性学习。

(1)史料按表现形式分为文献史料、实物史料、口述史料和图像史料等。将上述史料进行分类。(填序号)

属于文献史料:

属于实物史料:

属于图像史料:

③④⑤

②⑥

①

课堂检测

(2)请你帮助历史社团整理上述史料,将表格中A、B、C、D处补充完整。

研究主题 史料 相关史实

中国近代化探索“器物”篇 C 洋务运动

中国近代化探索“A”篇 ⑤ 戊戌变法

②、③ 辛亥革命

中国近代化探索“B”篇 D 新文化运动

A:制度;B:思想;C:①;D:④⑥。

课堂检测

(3)从上述史料中任选一项,说明其与研究主题、相关史实的关系。(仿照示例完成,不得选用示例中的史料)

示例:③《中华民国临时约法》确立了资产阶级民主共和制度,是辛亥革命的成果

①江南制造总局炮厂照片见证了洋务运动学习西方先进技术,开启中国近代化的进程。②武昌起义湖北军政府旧址见证了武昌起义的胜利与清政府统治开始瓦解的历史。④《青年杂志》一卷一号目录见证了新文化运动传播民主科学思想,促进思想解放的历史。⑤“明定国是”诏书见证了戊戌变法推行改革,变法图存的历史。⑥北京大学红楼旧址见证了北京大学作为新文化运动主阵地,掀起思想解放潮流的历史。

课程结束

人教部编版历史八年级上册

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹