第11课 古代日本 课件

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

日本国名称的由来

第11课 古代日本

第四单元 封建时代的亚洲国家

部编版 九年级历史上册

学习目标

1、从史料分析日本兴起与发展的自然地理条件及其时空演变的主要历程。

2、通过史料,概括大化改新的背景、内容及其影响。

3、通过史料,认识幕府的统治和武士道精神的危害。

3、认识中古时期亚洲地区主要民族及其国家政治、经济与文化的特点,感悟这一时期世界文明的多元面貌

一、6世纪前的日本

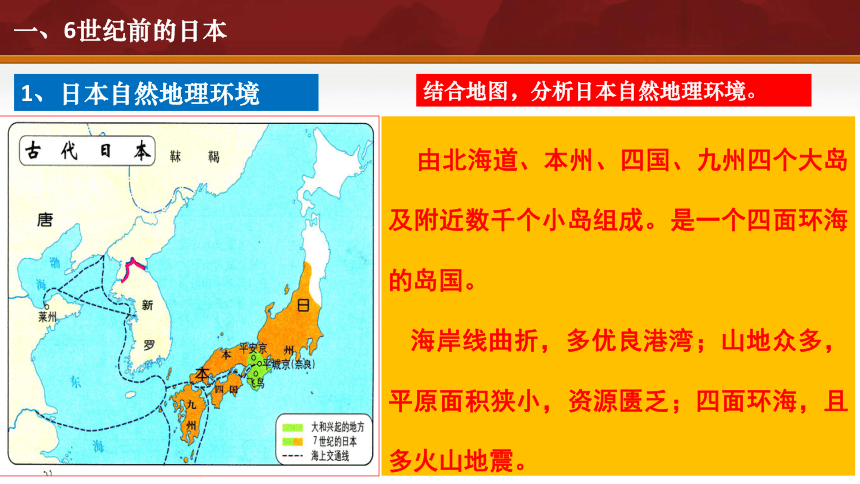

结合地图,分析日本自然地理环境。

1、日本自然地理环境

由北海道、本州、四国、九州四个大岛及附近数千个小岛组成。是一个四面环海的岛国。

海岸线曲折,多优良港湾;山地众多,平原面积狭小,资源匮乏;四面环海,且多火山地震。

一、6世纪前的日本

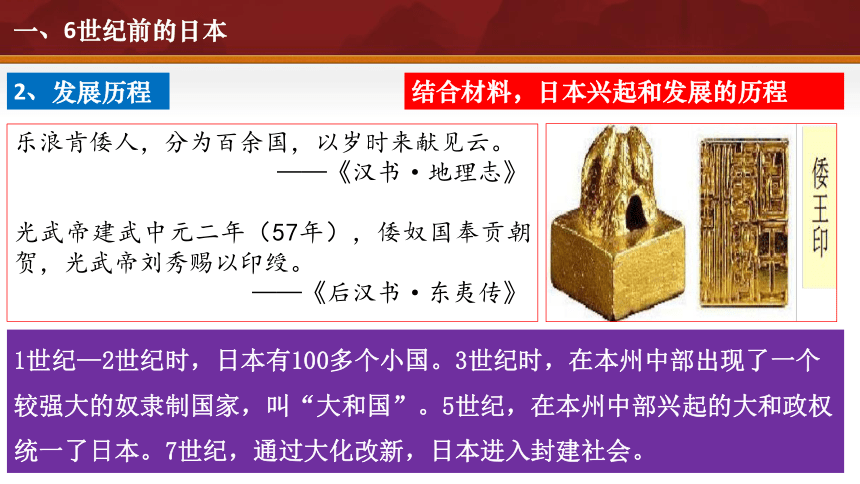

2、发展历程

乐浪肯倭人,分为百余国,以岁时来献见云。

——《汉书·地理志》

光武帝建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,光武帝刘秀赐以印绶。

——《后汉书·东夷传》

结合材料,日本兴起和发展的历程

1世纪—2世纪时,日本有100多个小国。3世纪时,在本州中部出现了一个较强大的奴隶制国家,叫“大和国”。5世纪,在本州中部兴起的大和政权统一了日本。7世纪,通过大化改新,日本进入封建社会。

大和民族

大和民族(日语:大和民族/平假名:やまとみんぞく;罗马音:Yamato Minzoku ),是构成日本人的主体民族,以日本语为母语,大和族主要分布于整个日本列岛。“大和”一词亦成为日本的代称。

大和族是日本的主体民族,约占日本人口总数的99%(其余为阿伊努人与琉球族),主要分布于整个日本列岛。有时成为“日本”的代称。

大和族主要是由原居住于日本列岛的居民和东亚大陆的居民融合演变而成 ,其族是在古坟文化才完全形成,自身文化长期受到来自东亚大陆的影响,但由于其所处的特殊地理位置和气候又自成一派。

一、6世纪前的日本

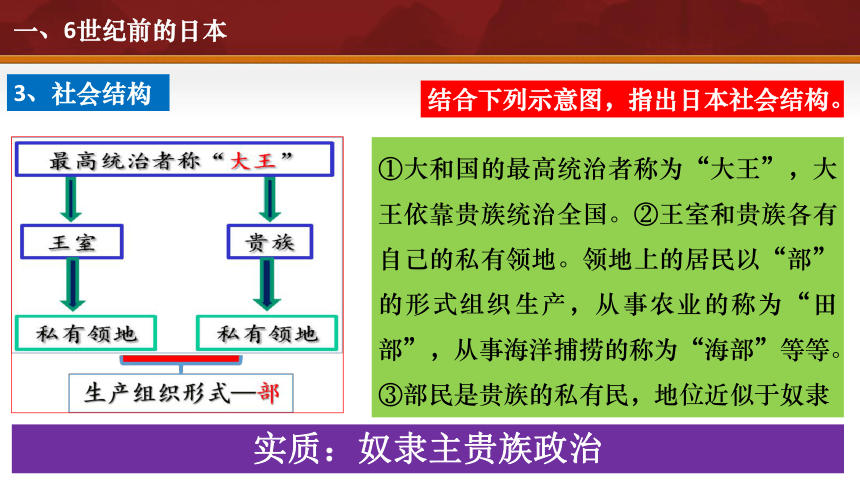

3、社会结构

①大和国的最高统治者称为“大王”,大王依靠贵族统治全国。②王室和贵族各有自己的私有领地。领地上的居民以“部”的形式组织生产,从事农业的称为“田部”,从事海洋捕捞的称为“海部”等等。

③部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶

实质:奴隶主贵族政治

结合下列示意图,指出日本社会结构。

二、大化改新

材料 在这种内部矛盾日炽,外部压力益大的形势下,日本不能不向社会的改革寻求出路,而被看作“法式备定”的唐帝国又提供了可资学习的现实榜样。这时,圣德太子时代派往中国的留学生纷纷学成回国,带回了有关唐朝封建政治和经济制度等方面的丰富知识,并向皇室及贵族子弟传授,从而,为大化改新奠定了政治思想基础。

——摘编自武安隆《浅论大化改新》

结合材料,概括大化改新的背景、内容、影响

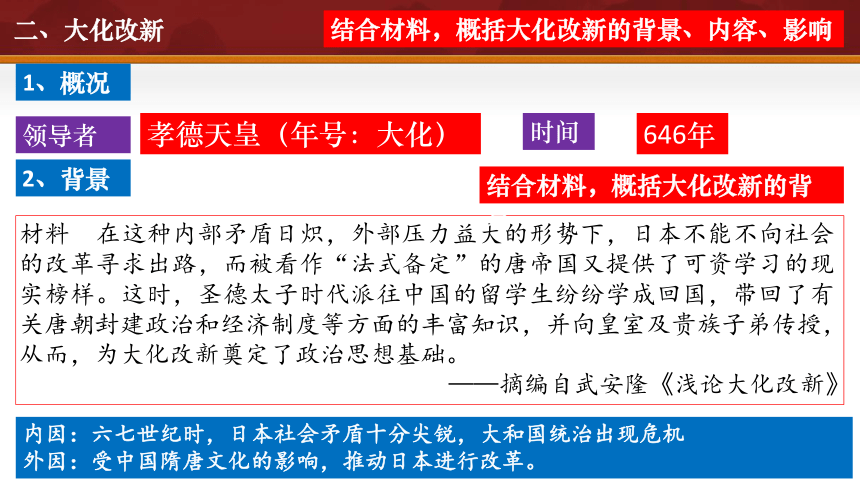

1、概况

领导者

时间

孝德天皇(年号:大化)

646年

2、背景

结合材料,概括大化改新的背景

内因:六七世纪时,日本社会矛盾十分尖锐,大和国统治出现危机

外因:受中国隋唐文化的影响,推动日本进行改革。

二、大化改新

材料 大化二年(646年)元旦,发布改新诏书;(1)凡皇室贵族领有的土地和人民(部民、部曲)一律收归国家,成为“公地公民”。国家给贵族以“食封”和“禄”。 ——武安隆《浅论大化改新》

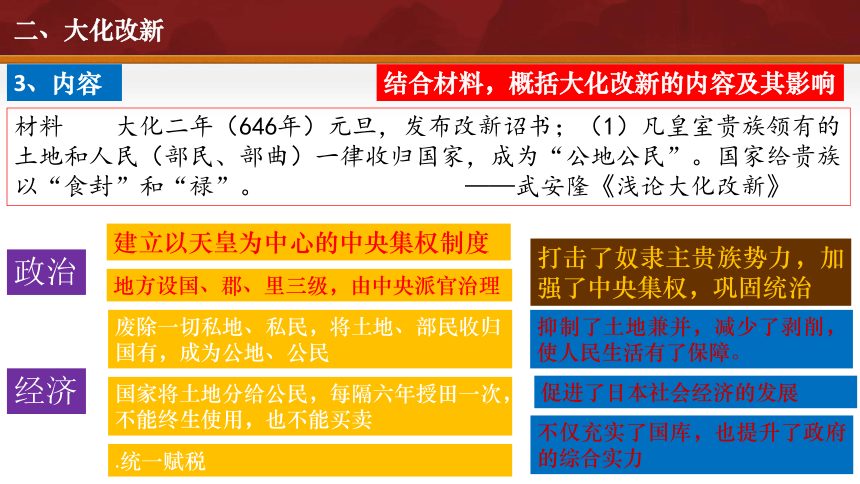

3、内容

结合材料,概括大化改新的内容及其影响

政治

经济

建立以天皇为中心的中央集权制度

地方设国、郡、里三级,由中央派官治理

废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民

打击了奴隶主贵族势力,加强了中央集权,巩固统治

国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖

.统一赋税

抑制了土地兼并,减少了剥削,使人民生活有了保障。

促进了日本社会经济的发展

不仅充实了国库,也提升了政府的综合实力

二、大化改新

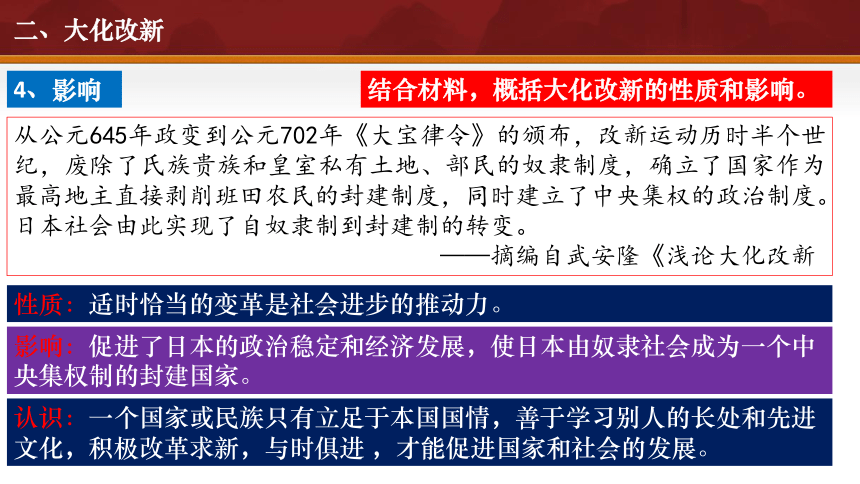

从公元645年政变到公元702年《大宝律令》的颁布,改新运动历时半个世纪,废除了氏族贵族和皇室私有土地、部民的奴隶制度,确立了国家作为最高地主直接剥削班田农民的封建制度,同时建立了中央集权的政治制度。日本社会由此实现了自奴隶制到封建制的转变。

——摘编自武安隆《浅论大化改新

4、影响

结合材料,概括大化改新的性质和影响。

影响:促进了日本的政治稳定和经济发展,使日本由奴隶社会成为一个中 央集权制的封建国家。

认识:一个国家或民族只有立足于本国国情,善于学习别人的长处和先进文化,积极改革求新,与时俱进 ,才能促进国家和社会的发展。

性质:适时恰当的变革是社会进步的推动力。

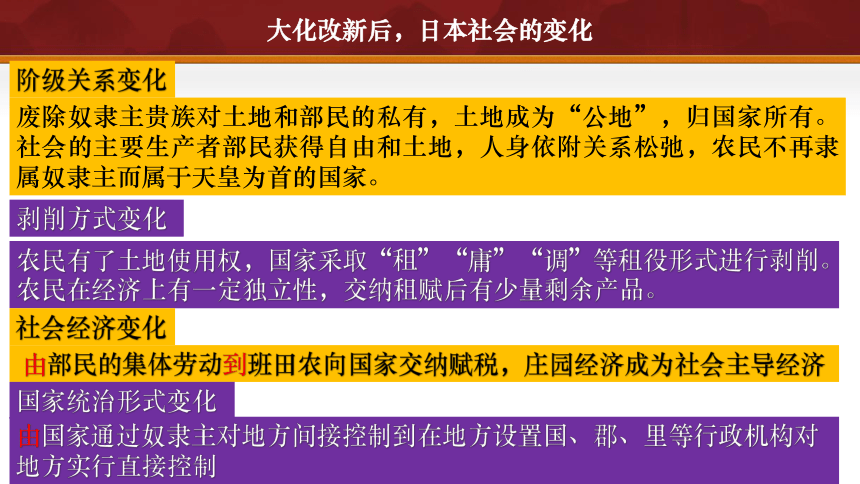

大化改新后,日本社会的变化

阶级关系变化

废除奴隶主贵族对土地和部民的私有,土地成为“公地”,归国家所有。社会的主要生产者部民获得自由和土地,人身依附关系松弛,农民不再隶属奴隶主而属于天皇为首的国家。

剥削方式变化

农民有了土地使用权,国家采取“租”“庸”“调”等租役形式进行剥削。农民在经济上有一定独立性,交纳租赋后有少量剩余产品。

社会经济变化

由部民的集体劳动到班田农向国家交纳赋税,庄园经济成为社会主导经济

国家统治形式变化

由国家通过奴隶主对地方间接控制到在地方设置国、郡、里等行政机构对地方实行直接控制

深受中国文化影响的古代日本

三、幕府统治

1、背景

①土地私有和土地兼并盛行。

②贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,组成庄园,大庄园还享有“不输不入”的特权。

③中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡。

④地方豪强为了保护庄园,组建武士团。

结合材料,概括幕府统治出现的背景。

材料 凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——《三世一身法》

三、幕府统治

2、武士和武士集团

地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮年男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制结合的军事集团,成员称为“武士”。

武士

武士

集团

小的武士团追随、服从一个更强大的首领,组成大的武士团。

盛甲武士

武土团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

(1)含义

(2)职责

三、幕府统治

结合材料,概括幕府统治出现的概况、标志、特点。

三、幕府统治

3、概况

地 点:

建立者:

时 间:

12世纪晚期

源赖朝

镰仓

源赖朝

4、标志

源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

5、特点

①幕府和天皇朝廷并存,天皇大权旁落,幕府将军实际把持国家大权;

②武士效忠的不是国家,而是他的主公;逐渐形成了武士道。

6、实质

封建军事独裁统治

幕府本指将领的军帐,但在日本的特殊状况下,演变成曾一度凌驾于天皇之上的权力机构。常以“挟天子以令诸侯”的方式来进行对国家统治,其最高权力者为征夷大将军,亦称幕府将军。

47浪人,指在日本江户时代的元禄年间发生的“元禄赤穗事件”。赤穗城主浅野在江户城中刀伤吉良,被幕府将军纲吉处以即日剖腹自裁。以大石内藏助为首的四十七名武士卧薪尝胆一年零九个月之后闯入吉良宅邸,杀死十八人,将首级供到浅野墓前,随后众人齐齐切腹自杀。

47浪人

1705年,浅野侯因为没有向吉良侯奉献丰厚的礼品,因此,吉良侯故意让浅野侯在出席重大仪式时穿错服装。浅野侯得知自己受到侮辱后,便拔剑刺伤了吉良的前额。但是,在将军的宫殿中拔剑是违反“忠”的举止,因此他剖腹自杀了。

浅野侯自杀后,他的亲属中没有一个愿意继承这位违反“忠”准则的人的位置。于是他的封地被没收,家臣们成了没有主人的浪人。浅野的家臣有人提出要为自己的主人自杀以“尽忠”,但他们中最聪明最忠诚的大石没有像其主君一样为了“义理”而自杀。大石将曾是浅野家臣的浪人们召集起来,并在他们中间选出在“义理”方面坚定不移,可与他一起参与复仇计划的47个浪人。

一个大雪纷飞的夜晚,吉良举行了一次酒宴,警卫们都喝醉了。这一消息被浪人们知道了,他们袭击了吉良坚固的府邸,砍倒了卫士,将吉良刺伤,然后要求吉良剖腹,吉良拒绝了这个要求。于是浪人们就用主人浅野的刀砍下了吉良的头颅,并把吉良的头颅带往浅野的墓地。

他们将仇人的头颅和刀供奉在主君的墓地前。然后,这47个浪人全部剖腹自杀,47位浪人的墓地成为世代日本人向往的“朝圣地”,每年都有成千上万的人前去祭奠。

47浪人

当生与死逼迫你选择时,唯干脆利落地选择死。

我讨厌考虑那些所谓的是非、正邪。不顾一切的尽心侍奉,无论什么事情都首先考虑主君就可以了。 ——山本常朝《叶隐》

武士道源于日本,是以“为主君不怕死、不要命”的觉悟为根本,强调“毫不留念的死,毫不顾忌的死,毫不犹豫的死”,为主君毫无保留的舍命献身的精神。“武士道”没有是非观念,只重视维护自己所在集团的荣誉和安全。武士道精神,既培养了日本民族大无畏、勇敢坚毅,奋不顾身的精神,也成为日本右翼的文化土壤,日本军国主义侵略扩张的工具。

对象

实质

武士效忠的是他的主公,而不是国家。

以最大的勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆

结合材料,概括武士道的对象和实质。

武士道精神

古代日本

6世纪前的日本

大和统一日本

(奴隶社会)

大化改新

幕府统治

封建社会

武士和武士集团

(武士道)

课堂小结

课堂检测

1.“6世纪起,中国文明大规模传入……那些游历‘天朝’的日本人,回国后所起的作用更为重大。”“作用”指的是( )

A.沟通了东西方文化交流 B.成为中央集权制的封建国家

C.奠定了欧洲民法的基础 D.迅速走上了对外扩张的道路

2.日本留学生对于唐朝实行均田制,制定律令,建立中央集权制国家,国泰民安,文化繁荣的大好形势,深为赞赏。回国后,积极倡导以“法制完备”的唐朝为典范,进行了大化改新。上述材料反映了日本的改革( )

A.以中国当时制度为蓝本 B.使日本进入到封建社会

C.建立了幕府统治制度 D.走上了对外扩张道路

B

A

课堂检测

3.下列内容是日本历史上一次改革的部分规定,该规定反映出土地的所有者是( )

A.公民

B.国家

C.部民

D.贵族

国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖;统一赋税。

4.有学者说:“日本天皇制的历史变迁,从中国式皇帝制开始,以英国式皇帝制结束。”这里的“中国式皇帝制”指的是日本( )

A.推翻幕府统治实行君主立宪 B.确立中央集权的官僚政治体制

C.积极学习中国先进文化制度 D.从奴隶社会到封建社会的转变

B

B

课堂检测

5.从7世纪中期开始,日本人的服饰、饮食、建筑、生活习惯、社会风俗以及日本的政治、经济制度都有中国唐朝的印记。古代日本出现这种状况的主要原因是( )

A.大和统一 B.大化改新 C.幕府统治 D.明治维新

6.某国家曾颁布诏书规定:效法隋唐的均田制,实行“班田收授法”,废除贵族对土地和部民的私权,改土地和部民为国有:国家计口授田,所得班田不得买卖,死后归还政府。这个国家是( )

A.古代印度 B.古代希腊 C.古代日本 D.古代埃及

B

C

课堂检测

7.“运动自上而下地摧毁了氏族参与的势力,‘解放’了部民,实现了中央集权的政治,确立和巩固了国家的封建制度。”材料描述的是( )

A.两河流域的法制传统 B.日本的大化改新

C.西欧的封君封臣制度 D.雅典的民主政治

8.701年日本开始在中央设“大学”,在地方设“国学”,成绩优秀者即可参加“贡举”。考试的科目及评定标准有秀才、明经、进士、明法等。据此可知,日本( )

A.受到中国文化直接影响 B.发展成为封建国家

C.实现了向近代社会转型 D.融入了儒家文化圈

B

A

课堂检测

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一 此后,各诸侯国的旧钱币不再进入社会,圆形方孔半两钱开始在全国广泛使用。这不仅意味着奇形怪状的货币不再流通,今后货币形状会规范统一,还代表着古代中国历史上第一次货币改革取得成功。

——摘编自陈慧《中国古代货币的演变与发展论析》

秦始皇统一货币。改变了货币混乱状况,有利于国家对经济的管理;促进了经济发展;有利于巩固国家统一。

(1)材料一中提到的“第一次货币改革”是指什么事件?根据材料一并结合所学知识概述其历史意义。

课堂检测

材料二 日本仿唐风气盛行,政府曾多次派遣使节学习唐朝先进文化。受唐朝货币制度影响,708年,日本正式在奈良仿照唐“开元通宝”铸造“和同开弥”(如图)。这是见于文献记载的日本历史上最早的自铸货币。

——摘编自王永生《中国古代货币文化对日本的影响》

(2)根据材料并结合所学知识分析出现材料二这一现象的背景。

唐朝国力强盛;唐朝开放包容的社会风气;日本善于学习;中日交往频繁;海上丝绸之路开通。

课堂检测

材料三 北宋长期以来市场上流通的是金属货币,携带很不方便。北宋前期四川地区通行铁钱,但铁钱沉重,市值又较铜钱低,于是部分四川地区商人便收取客户铁钱,然后向客户发出类似存款收据的证券——交子,客户可凭交子向发行交子的商人,兑换等值铁钱,或直接以交子进行交易。南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

——《中华文明传真 两宋卷》

(3)根据材料三分析宋代纸币出现的原因。

商品经济发展,货币交易量增长;金属货币不便携带;印刷术、造纸术提供了技术支持。

(4)综合上述材料,归纳中国古代货币发展趋势的特点。

从金属货币到纸币;形态从多样化到统一;从笨重到轻便。

课堂检测

10.阅读材料,回答问题。

日本人借用了汉字,但发展了他们的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。在保留其本民族的神道教的同时,日本人还接受了佛教,但对之做了修改,以满足他们自己的精神需要。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)发生在7世纪中期日本的改革是仿效哪个国家什么时期的政治经济制度进行的?

中国;隋唐时期。

(2)这次改革的主要实施者是谁?这次改革给这个国家带来什么影响?

孝德天皇;使日本从奴隶制社会向封建社会转变。

课堂检测

(3)根据以上材料,提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)

观点:唐朝的对外交往具有双向交流、兼容并蓄的特点(或唐朝的对外交往具有双向性等)。

论述:唐朝在对外交往过程中,一方面积极传播唐朝文化,另一方面也不断地从外来文化中汲取养分。日本效仿唐朝制度进行改革,推动社会发展。唐朝高僧玄奘西行天竺求取佛经,促进中国佛教事业的发展。积极频繁的对外交往,不仅对周边国家和地区产生重大影响,也促进了唐朝自身的繁荣。所以说,唐朝的对外交往具有双向性。

课程结束

人教部编版历史九年级上册

日本国名称的由来

第11课 古代日本

第四单元 封建时代的亚洲国家

部编版 九年级历史上册

学习目标

1、从史料分析日本兴起与发展的自然地理条件及其时空演变的主要历程。

2、通过史料,概括大化改新的背景、内容及其影响。

3、通过史料,认识幕府的统治和武士道精神的危害。

3、认识中古时期亚洲地区主要民族及其国家政治、经济与文化的特点,感悟这一时期世界文明的多元面貌

一、6世纪前的日本

结合地图,分析日本自然地理环境。

1、日本自然地理环境

由北海道、本州、四国、九州四个大岛及附近数千个小岛组成。是一个四面环海的岛国。

海岸线曲折,多优良港湾;山地众多,平原面积狭小,资源匮乏;四面环海,且多火山地震。

一、6世纪前的日本

2、发展历程

乐浪肯倭人,分为百余国,以岁时来献见云。

——《汉书·地理志》

光武帝建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,光武帝刘秀赐以印绶。

——《后汉书·东夷传》

结合材料,日本兴起和发展的历程

1世纪—2世纪时,日本有100多个小国。3世纪时,在本州中部出现了一个较强大的奴隶制国家,叫“大和国”。5世纪,在本州中部兴起的大和政权统一了日本。7世纪,通过大化改新,日本进入封建社会。

大和民族

大和民族(日语:大和民族/平假名:やまとみんぞく;罗马音:Yamato Minzoku ),是构成日本人的主体民族,以日本语为母语,大和族主要分布于整个日本列岛。“大和”一词亦成为日本的代称。

大和族是日本的主体民族,约占日本人口总数的99%(其余为阿伊努人与琉球族),主要分布于整个日本列岛。有时成为“日本”的代称。

大和族主要是由原居住于日本列岛的居民和东亚大陆的居民融合演变而成 ,其族是在古坟文化才完全形成,自身文化长期受到来自东亚大陆的影响,但由于其所处的特殊地理位置和气候又自成一派。

一、6世纪前的日本

3、社会结构

①大和国的最高统治者称为“大王”,大王依靠贵族统治全国。②王室和贵族各有自己的私有领地。领地上的居民以“部”的形式组织生产,从事农业的称为“田部”,从事海洋捕捞的称为“海部”等等。

③部民是贵族的私有民,地位近似于奴隶

实质:奴隶主贵族政治

结合下列示意图,指出日本社会结构。

二、大化改新

材料 在这种内部矛盾日炽,外部压力益大的形势下,日本不能不向社会的改革寻求出路,而被看作“法式备定”的唐帝国又提供了可资学习的现实榜样。这时,圣德太子时代派往中国的留学生纷纷学成回国,带回了有关唐朝封建政治和经济制度等方面的丰富知识,并向皇室及贵族子弟传授,从而,为大化改新奠定了政治思想基础。

——摘编自武安隆《浅论大化改新》

结合材料,概括大化改新的背景、内容、影响

1、概况

领导者

时间

孝德天皇(年号:大化)

646年

2、背景

结合材料,概括大化改新的背景

内因:六七世纪时,日本社会矛盾十分尖锐,大和国统治出现危机

外因:受中国隋唐文化的影响,推动日本进行改革。

二、大化改新

材料 大化二年(646年)元旦,发布改新诏书;(1)凡皇室贵族领有的土地和人民(部民、部曲)一律收归国家,成为“公地公民”。国家给贵族以“食封”和“禄”。 ——武安隆《浅论大化改新》

3、内容

结合材料,概括大化改新的内容及其影响

政治

经济

建立以天皇为中心的中央集权制度

地方设国、郡、里三级,由中央派官治理

废除一切私地、私民,将土地、部民收归国有,成为公地、公民

打击了奴隶主贵族势力,加强了中央集权,巩固统治

国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖

.统一赋税

抑制了土地兼并,减少了剥削,使人民生活有了保障。

促进了日本社会经济的发展

不仅充实了国库,也提升了政府的综合实力

二、大化改新

从公元645年政变到公元702年《大宝律令》的颁布,改新运动历时半个世纪,废除了氏族贵族和皇室私有土地、部民的奴隶制度,确立了国家作为最高地主直接剥削班田农民的封建制度,同时建立了中央集权的政治制度。日本社会由此实现了自奴隶制到封建制的转变。

——摘编自武安隆《浅论大化改新

4、影响

结合材料,概括大化改新的性质和影响。

影响:促进了日本的政治稳定和经济发展,使日本由奴隶社会成为一个中 央集权制的封建国家。

认识:一个国家或民族只有立足于本国国情,善于学习别人的长处和先进文化,积极改革求新,与时俱进 ,才能促进国家和社会的发展。

性质:适时恰当的变革是社会进步的推动力。

大化改新后,日本社会的变化

阶级关系变化

废除奴隶主贵族对土地和部民的私有,土地成为“公地”,归国家所有。社会的主要生产者部民获得自由和土地,人身依附关系松弛,农民不再隶属奴隶主而属于天皇为首的国家。

剥削方式变化

农民有了土地使用权,国家采取“租”“庸”“调”等租役形式进行剥削。农民在经济上有一定独立性,交纳租赋后有少量剩余产品。

社会经济变化

由部民的集体劳动到班田农向国家交纳赋税,庄园经济成为社会主导经济

国家统治形式变化

由国家通过奴隶主对地方间接控制到在地方设置国、郡、里等行政机构对地方实行直接控制

深受中国文化影响的古代日本

三、幕府统治

1、背景

①土地私有和土地兼并盛行。

②贵族、豪门、寺院大量购买、兼并土地,组成庄园,大庄园还享有“不输不入”的特权。

③中央对地方逐渐丧失了控制能力,社会局势动荡。

④地方豪强为了保护庄园,组建武士团。

结合材料,概括幕府统治出现的背景。

材料 凡新掘沟渠开垦的田地准许三代占有,利用旧沟渠开垦的田地准许终身占有。

——《三世一身法》

三、幕府统治

2、武士和武士集团

地方豪强为了保护自己的庄园,把自己家族和仆从中的青壮年男子武装起来,组成一种血缘关系和主从制结合的军事集团,成员称为“武士”。

武士

武士

集团

小的武士团追随、服从一个更强大的首领,组成大的武士团。

盛甲武士

武土团有时代表庄园利益与地方政府对抗,有时也响应朝廷号召去征战。

(1)含义

(2)职责

三、幕府统治

结合材料,概括幕府统治出现的概况、标志、特点。

三、幕府统治

3、概况

地 点:

建立者:

时 间:

12世纪晚期

源赖朝

镰仓

源赖朝

4、标志

源赖朝获得“征夷大将军”称号,设幕府于镰仓。日本由此进入长达近700年的幕府统治时期。

5、特点

①幕府和天皇朝廷并存,天皇大权旁落,幕府将军实际把持国家大权;

②武士效忠的不是国家,而是他的主公;逐渐形成了武士道。

6、实质

封建军事独裁统治

幕府本指将领的军帐,但在日本的特殊状况下,演变成曾一度凌驾于天皇之上的权力机构。常以“挟天子以令诸侯”的方式来进行对国家统治,其最高权力者为征夷大将军,亦称幕府将军。

47浪人,指在日本江户时代的元禄年间发生的“元禄赤穗事件”。赤穗城主浅野在江户城中刀伤吉良,被幕府将军纲吉处以即日剖腹自裁。以大石内藏助为首的四十七名武士卧薪尝胆一年零九个月之后闯入吉良宅邸,杀死十八人,将首级供到浅野墓前,随后众人齐齐切腹自杀。

47浪人

1705年,浅野侯因为没有向吉良侯奉献丰厚的礼品,因此,吉良侯故意让浅野侯在出席重大仪式时穿错服装。浅野侯得知自己受到侮辱后,便拔剑刺伤了吉良的前额。但是,在将军的宫殿中拔剑是违反“忠”的举止,因此他剖腹自杀了。

浅野侯自杀后,他的亲属中没有一个愿意继承这位违反“忠”准则的人的位置。于是他的封地被没收,家臣们成了没有主人的浪人。浅野的家臣有人提出要为自己的主人自杀以“尽忠”,但他们中最聪明最忠诚的大石没有像其主君一样为了“义理”而自杀。大石将曾是浅野家臣的浪人们召集起来,并在他们中间选出在“义理”方面坚定不移,可与他一起参与复仇计划的47个浪人。

一个大雪纷飞的夜晚,吉良举行了一次酒宴,警卫们都喝醉了。这一消息被浪人们知道了,他们袭击了吉良坚固的府邸,砍倒了卫士,将吉良刺伤,然后要求吉良剖腹,吉良拒绝了这个要求。于是浪人们就用主人浅野的刀砍下了吉良的头颅,并把吉良的头颅带往浅野的墓地。

他们将仇人的头颅和刀供奉在主君的墓地前。然后,这47个浪人全部剖腹自杀,47位浪人的墓地成为世代日本人向往的“朝圣地”,每年都有成千上万的人前去祭奠。

47浪人

当生与死逼迫你选择时,唯干脆利落地选择死。

我讨厌考虑那些所谓的是非、正邪。不顾一切的尽心侍奉,无论什么事情都首先考虑主君就可以了。 ——山本常朝《叶隐》

武士道源于日本,是以“为主君不怕死、不要命”的觉悟为根本,强调“毫不留念的死,毫不顾忌的死,毫不犹豫的死”,为主君毫无保留的舍命献身的精神。“武士道”没有是非观念,只重视维护自己所在集团的荣誉和安全。武士道精神,既培养了日本民族大无畏、勇敢坚毅,奋不顾身的精神,也成为日本右翼的文化土壤,日本军国主义侵略扩张的工具。

对象

实质

武士效忠的是他的主公,而不是国家。

以最大的勇敢和牺牲精神做主人的忠实奴仆

结合材料,概括武士道的对象和实质。

武士道精神

古代日本

6世纪前的日本

大和统一日本

(奴隶社会)

大化改新

幕府统治

封建社会

武士和武士集团

(武士道)

课堂小结

课堂检测

1.“6世纪起,中国文明大规模传入……那些游历‘天朝’的日本人,回国后所起的作用更为重大。”“作用”指的是( )

A.沟通了东西方文化交流 B.成为中央集权制的封建国家

C.奠定了欧洲民法的基础 D.迅速走上了对外扩张的道路

2.日本留学生对于唐朝实行均田制,制定律令,建立中央集权制国家,国泰民安,文化繁荣的大好形势,深为赞赏。回国后,积极倡导以“法制完备”的唐朝为典范,进行了大化改新。上述材料反映了日本的改革( )

A.以中国当时制度为蓝本 B.使日本进入到封建社会

C.建立了幕府统治制度 D.走上了对外扩张道路

B

A

课堂检测

3.下列内容是日本历史上一次改革的部分规定,该规定反映出土地的所有者是( )

A.公民

B.国家

C.部民

D.贵族

国家将土地分给公民,每隔六年授田一次,不能终生使用,也不能买卖;统一赋税。

4.有学者说:“日本天皇制的历史变迁,从中国式皇帝制开始,以英国式皇帝制结束。”这里的“中国式皇帝制”指的是日本( )

A.推翻幕府统治实行君主立宪 B.确立中央集权的官僚政治体制

C.积极学习中国先进文化制度 D.从奴隶社会到封建社会的转变

B

B

课堂检测

5.从7世纪中期开始,日本人的服饰、饮食、建筑、生活习惯、社会风俗以及日本的政治、经济制度都有中国唐朝的印记。古代日本出现这种状况的主要原因是( )

A.大和统一 B.大化改新 C.幕府统治 D.明治维新

6.某国家曾颁布诏书规定:效法隋唐的均田制,实行“班田收授法”,废除贵族对土地和部民的私权,改土地和部民为国有:国家计口授田,所得班田不得买卖,死后归还政府。这个国家是( )

A.古代印度 B.古代希腊 C.古代日本 D.古代埃及

B

C

课堂检测

7.“运动自上而下地摧毁了氏族参与的势力,‘解放’了部民,实现了中央集权的政治,确立和巩固了国家的封建制度。”材料描述的是( )

A.两河流域的法制传统 B.日本的大化改新

C.西欧的封君封臣制度 D.雅典的民主政治

8.701年日本开始在中央设“大学”,在地方设“国学”,成绩优秀者即可参加“贡举”。考试的科目及评定标准有秀才、明经、进士、明法等。据此可知,日本( )

A.受到中国文化直接影响 B.发展成为封建国家

C.实现了向近代社会转型 D.融入了儒家文化圈

B

A

课堂检测

9.阅读下列材料,回答问题。

材料一 此后,各诸侯国的旧钱币不再进入社会,圆形方孔半两钱开始在全国广泛使用。这不仅意味着奇形怪状的货币不再流通,今后货币形状会规范统一,还代表着古代中国历史上第一次货币改革取得成功。

——摘编自陈慧《中国古代货币的演变与发展论析》

秦始皇统一货币。改变了货币混乱状况,有利于国家对经济的管理;促进了经济发展;有利于巩固国家统一。

(1)材料一中提到的“第一次货币改革”是指什么事件?根据材料一并结合所学知识概述其历史意义。

课堂检测

材料二 日本仿唐风气盛行,政府曾多次派遣使节学习唐朝先进文化。受唐朝货币制度影响,708年,日本正式在奈良仿照唐“开元通宝”铸造“和同开弥”(如图)。这是见于文献记载的日本历史上最早的自铸货币。

——摘编自王永生《中国古代货币文化对日本的影响》

(2)根据材料并结合所学知识分析出现材料二这一现象的背景。

唐朝国力强盛;唐朝开放包容的社会风气;日本善于学习;中日交往频繁;海上丝绸之路开通。

课堂检测

材料三 北宋长期以来市场上流通的是金属货币,携带很不方便。北宋前期四川地区通行铁钱,但铁钱沉重,市值又较铜钱低,于是部分四川地区商人便收取客户铁钱,然后向客户发出类似存款收据的证券——交子,客户可凭交子向发行交子的商人,兑换等值铁钱,或直接以交子进行交易。南宋时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

——《中华文明传真 两宋卷》

(3)根据材料三分析宋代纸币出现的原因。

商品经济发展,货币交易量增长;金属货币不便携带;印刷术、造纸术提供了技术支持。

(4)综合上述材料,归纳中国古代货币发展趋势的特点。

从金属货币到纸币;形态从多样化到统一;从笨重到轻便。

课堂检测

10.阅读材料,回答问题。

日本人借用了汉字,但发展了他们的书写体系;借鉴了儒家学说,但更改了它的道德标准,调整了它的政治学说,以适应他们的社会结构。在保留其本民族的神道教的同时,日本人还接受了佛教,但对之做了修改,以满足他们自己的精神需要。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)发生在7世纪中期日本的改革是仿效哪个国家什么时期的政治经济制度进行的?

中国;隋唐时期。

(2)这次改革的主要实施者是谁?这次改革给这个国家带来什么影响?

孝德天皇;使日本从奴隶制社会向封建社会转变。

课堂检测

(3)根据以上材料,提炼一个观点,并结合材料和所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰)

观点:唐朝的对外交往具有双向交流、兼容并蓄的特点(或唐朝的对外交往具有双向性等)。

论述:唐朝在对外交往过程中,一方面积极传播唐朝文化,另一方面也不断地从外来文化中汲取养分。日本效仿唐朝制度进行改革,推动社会发展。唐朝高僧玄奘西行天竺求取佛经,促进中国佛教事业的发展。积极频繁的对外交往,不仅对周边国家和地区产生重大影响,也促进了唐朝自身的繁荣。所以说,唐朝的对外交往具有双向性。

课程结束

人教部编版历史九年级上册

同课章节目录

- 第一单元 古代亚非文明

- 第1课 古代埃及

- 第2课 古代两河流域

- 第3课 古代印度

- 第二单元 古代欧洲文明

- 第4课 希腊城邦和亚历山大帝国

- 第5课 罗马城邦和罗马帝国

- 第6课 希腊罗马古典文化

- 第三单元 封建时代的欧洲

- 第7课 基督教的兴起和法兰克王国

- 第8课 西欧庄园

- 第9课 中世纪城市和大学的兴起

- 第10课 拜占庭帝国和《查士丁尼法典》

- 第四单元 封建时代的亚洲国家

- 第11课 古代日本

- 第12课 阿拉伯帝国

- 第五单元 走向近代

- 第13课 西欧经济和社会的发展

- 第14课 文艺复兴运动

- 第15课 探寻新航路

- 第16课 早期殖民掠夺

- 第六单元 资本主义制度的初步确立

- 第17课 君主立宪制的英国

- 第18课 美国的独立

- 第19课 法国大革命和拿破仑帝国

- 第七单元 工业革命和国际共产主义运动的兴起

- 第20课 第一次工业革命

- 第21课 马克思主义的诞生和国际共产主义运动的兴起

- 第22课 活动课:唱响《国际歌》