2024新教材生物高考专题复习--专题22发酵工程检测(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024新教材生物高考专题复习--专题22发酵工程检测(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-29 13:00:41 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024新教材生物高考专题复习

专题22 发酵工程

专题过关检测

一、单项选择题

1.苏轼的《超然台记》中提到“撷园蔬,取池鱼,酿秫(谷物)酒,瀹(煮)脱粟而食之,曰:‘乐哉游乎!’”下列有关利用秫酿造酒的叙述,正确的是( )

A.秫酿造酒前要对酿酒器具和秫进行严格灭菌处理

B.秫酿造酒的酿酒酵母的最适生长温度为30~35℃

C.秫酿造酒后期密封不严会促进醋酸菌发酵产生醋酸

D.秫酿造酒过程中全程要制造无氧环境,以利于酒精发酵

答案 C

阅读下列材料,完成2~4题。

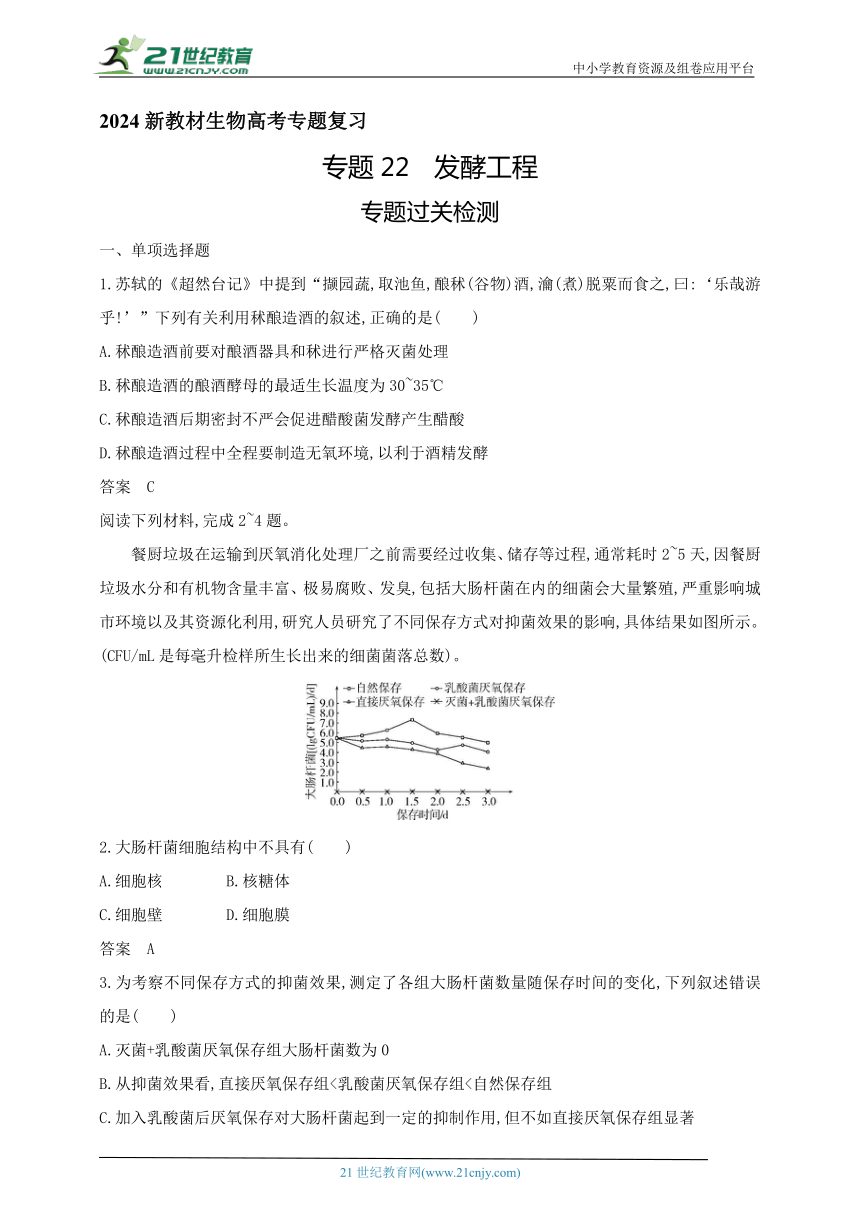

餐厨垃圾在运输到厌氧消化处理厂之前需要经过收集、储存等过程,通常耗时2~5天,因餐厨垃圾水分和有机物含量丰富、极易腐败、发臭,包括大肠杆菌在内的细菌会大量繁殖,严重影响城市环境以及其资源化利用,研究人员研究了不同保存方式对抑菌效果的影响,具体结果如图所示。(CFU/mL是每毫升检样所生长出来的细菌菌落总数)。

2.大肠杆菌细胞结构中不具有( )

A.细胞核 B.核糖体

C.细胞壁 D.细胞膜

答案 A

3.为考察不同保存方式的抑菌效果,测定了各组大肠杆菌数量随保存时间的变化,下列叙述错误的是( )

A.灭菌+乳酸菌厌氧保存组大肠杆菌数为0

B.从抑菌效果看,直接厌氧保存组<乳酸菌厌氧保存组<自然保存组

C.加入乳酸菌后厌氧保存对大肠杆菌起到一定的抑制作用,但不如直接厌氧保存组显著

D.与自然保存相比,直接厌氧保存可以有效抑制大肠杆菌的生长增殖

答案 B

4.抑菌实验中接种过程需用到的实验器材不包括 ( )

A B C D

答案 A

5.原油开采、运输和加工过程中的污染事件给生态环境造成了巨大破坏。以微生物为主导的生物修复技术是治理原油污染的有效方法。研究人员从青藏高原班戈桥地区的土壤中分离到一株能利用原油为碳源生长的细菌(BGQ-6),该菌对原油的总降解率为74.14%。下列说法错误的是( )

A.可采用稀释涂布平板法对BGQ-6进行计数

B.一般选择菌落数为30~300的平板进行BGQ-6菌落计数

C.由单一的BGQ-6繁殖所获得的群体称为BGQ-6纯培养物

D.利用添加原油的普通培养基能从被原油污染的土壤中筛选BGQ-6

答案 D

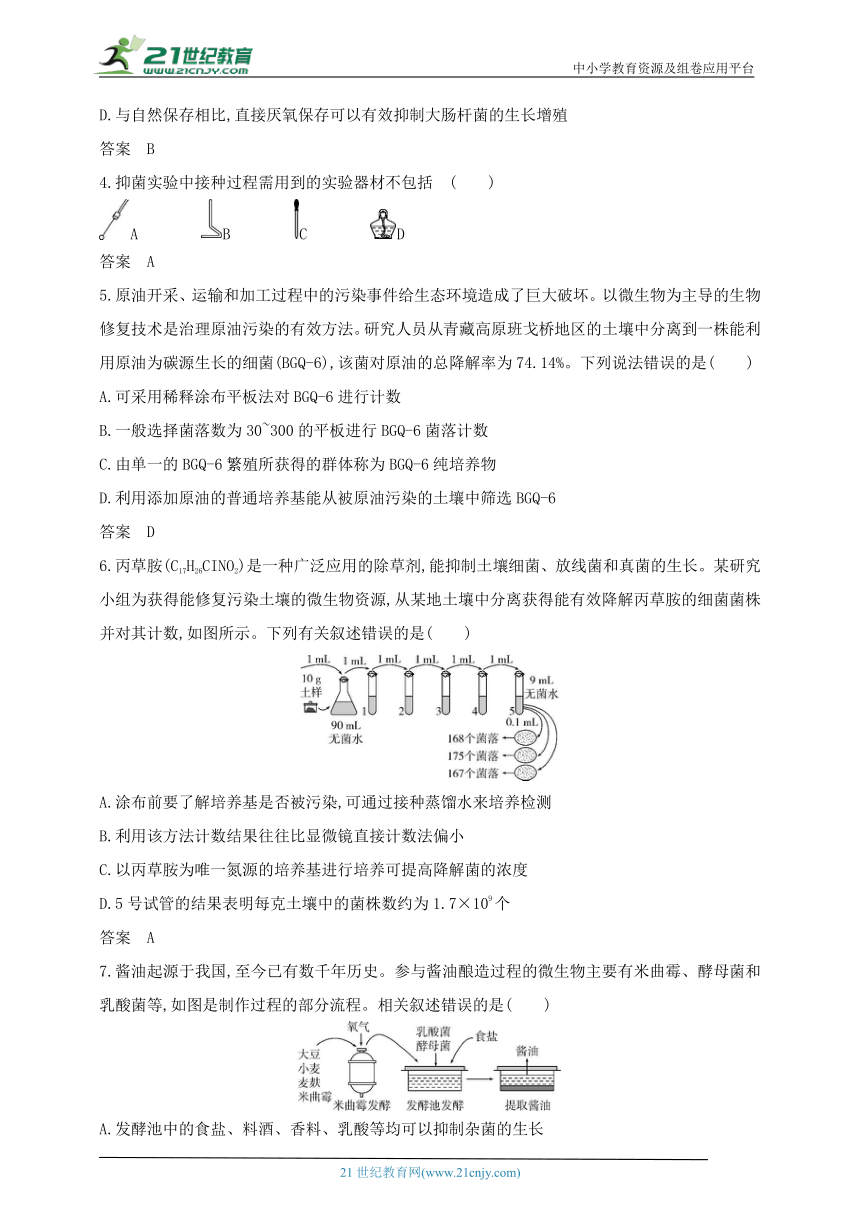

6.丙草胺(C17H26CINO2)是一种广泛应用的除草剂,能抑制土壤细菌、放线菌和真菌的生长。某研究小组为获得能修复污染土壤的微生物资源,从某地土壤中分离获得能有效降解丙草胺的细菌菌株并对其计数,如图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.涂布前要了解培养基是否被污染,可通过接种蒸馏水来培养检测

B.利用该方法计数结果往往比显微镜直接计数法偏小

C.以丙草胺为唯一氮源的培养基进行培养可提高降解菌的浓度

D.5号试管的结果表明每克土壤中的菌株数约为1.7×109个

答案 A

7.酱油起源于我国,至今已有数千年历史。参与酱油酿造过程的微生物主要有米曲霉、酵母菌和乳酸菌等,如图是制作过程的部分流程。相关叙述错误的是( )

A.发酵池中的食盐、料酒、香料、乳酸等均可以抑制杂菌的生长

B.代谢产物积累和酿造环境的变化导致后期窖池微生物数量下降

C.酿造过程中多种酶系可将原料中的蛋白质、脂肪等分解为小分子

D.参与酿造过程的米曲霉、酵母菌和乳酸菌具有相同的代谢类型

答案 D

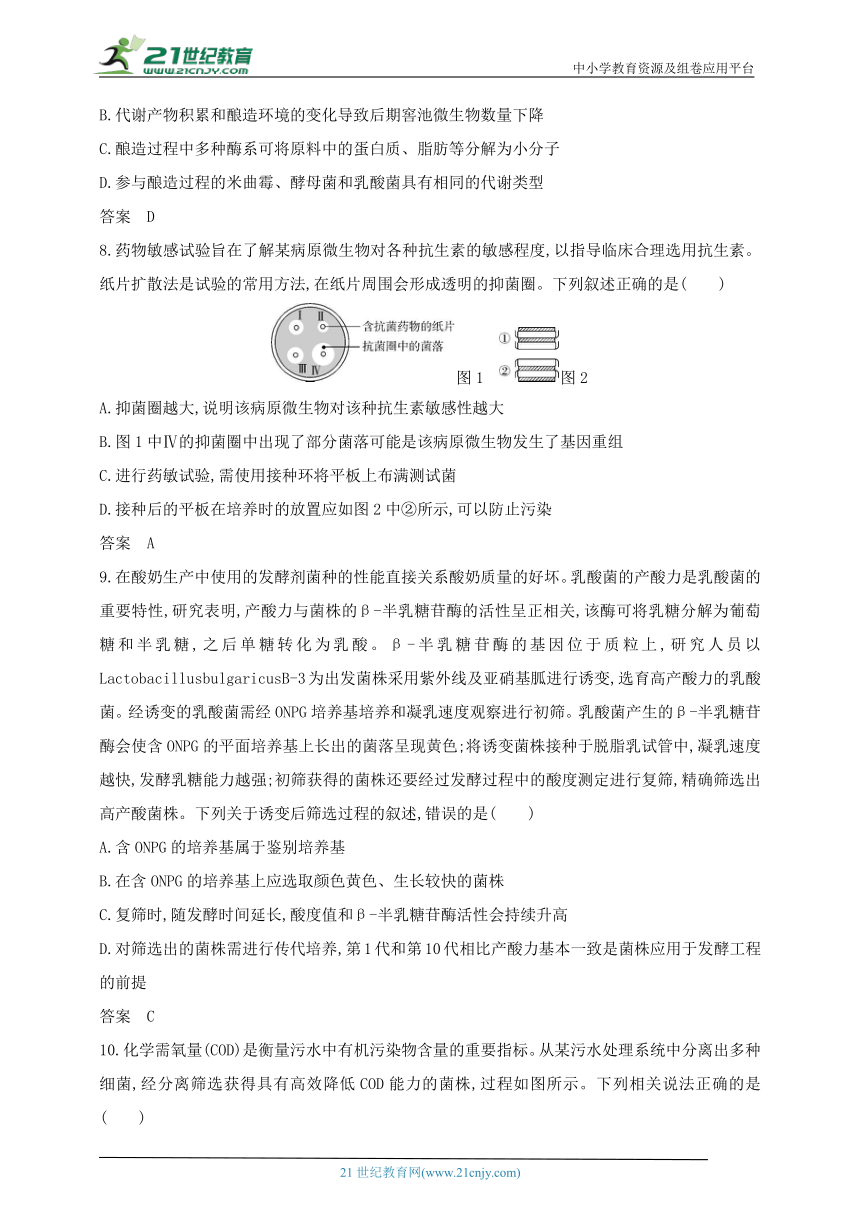

8.药物敏感试验旨在了解某病原微生物对各种抗生素的敏感程度,以指导临床合理选用抗生素。纸片扩散法是试验的常用方法,在纸片周围会形成透明的抑菌圈。下列叙述正确的是( )

图1 图2

A.抑菌圈越大,说明该病原微生物对该种抗生素敏感性越大

B.图1中Ⅳ的抑菌圈中出现了部分菌落可能是该病原微生物发生了基因重组

C.进行药敏试验,需使用接种环将平板上布满测试菌

D.接种后的平板在培养时的放置应如图2中②所示,可以防止污染

答案 A

9.在酸奶生产中使用的发酵剂菌种的性能直接关系酸奶质量的好坏。乳酸菌的产酸力是乳酸菌的重要特性,研究表明,产酸力与菌株的β-半乳糖苷酶的活性呈正相关,该酶可将乳糖分解为葡萄糖和半乳糖,之后单糖转化为乳酸。β-半乳糖苷酶的基因位于质粒上,研究人员以LactobacillusbulgaricusB-3为出发菌株采用紫外线及亚硝基胍进行诱变,选育高产酸力的乳酸菌。经诱变的乳酸菌需经ONPG培养基培养和凝乳速度观察进行初筛。乳酸菌产生的β-半乳糖苷酶会使含ONPG的平面培养基上长出的菌落呈现黄色;将诱变菌株接种于脱脂乳试管中,凝乳速度越快,发酵乳糖能力越强;初筛获得的菌株还要经过发酵过程中的酸度测定进行复筛,精确筛选出高产酸菌株。下列关于诱变后筛选过程的叙述,错误的是( )

A.含ONPG的培养基属于鉴别培养基

B.在含ONPG的培养基上应选取颜色黄色、生长较快的菌株

C.复筛时,随发酵时间延长,酸度值和β-半乳糖苷酶活性会持续升高

D.对筛选出的菌株需进行传代培养,第1代和第10代相比产酸力基本一致是菌株应用于发酵工程的前提

答案 C

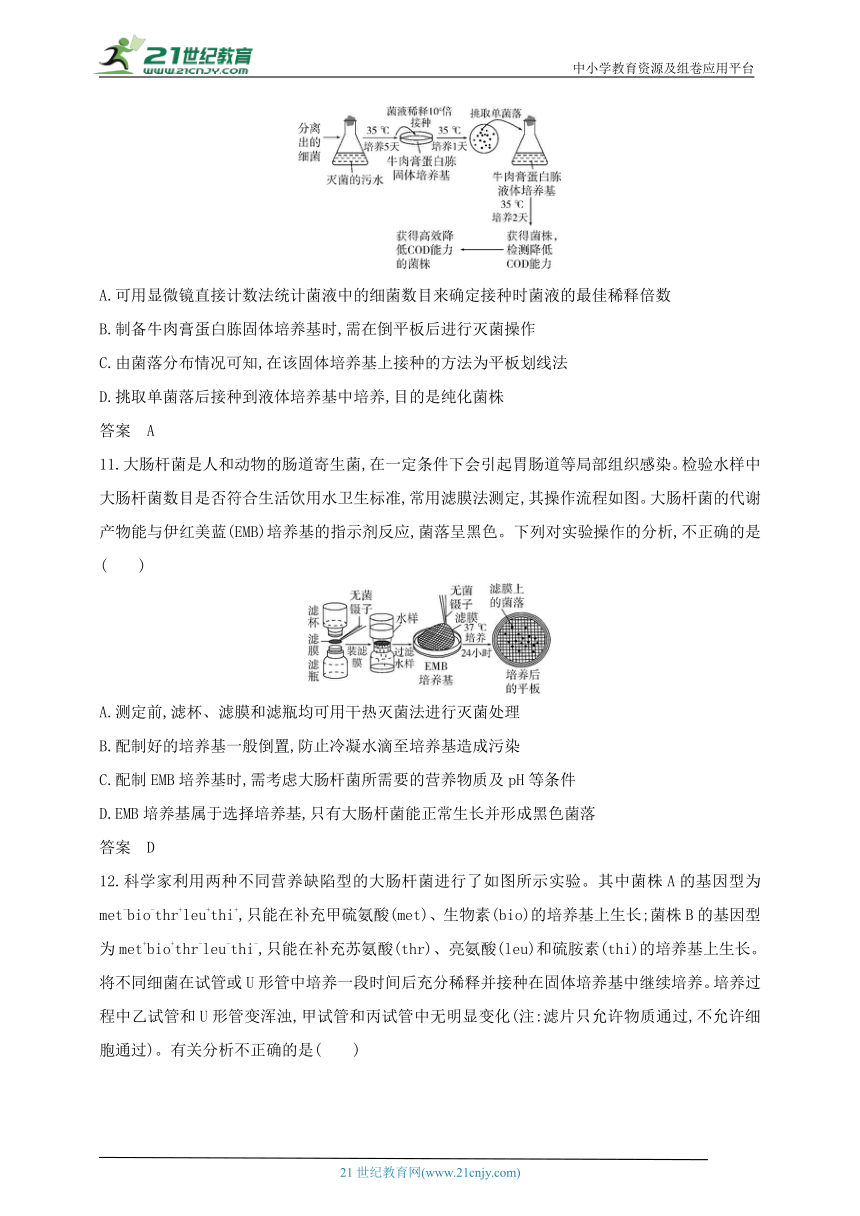

10.化学需氧量(COD)是衡量污水中有机污染物含量的重要指标。从某污水处理系统中分离出多种细菌,经分离筛选获得具有高效降低COD能力的菌株,过程如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.可用显微镜直接计数法统计菌液中的细菌数目来确定接种时菌液的最佳稀释倍数

B.制备牛肉膏蛋白胨固体培养基时,需在倒平板后进行灭菌操作

C.由菌落分布情况可知,在该固体培养基上接种的方法为平板划线法

D.挑取单菌落后接种到液体培养基中培养,目的是纯化菌株

答案 A

11.大肠杆菌是人和动物的肠道寄生菌,在一定条件下会引起胃肠道等局部组织感染。检验水样中大肠杆菌数目是否符合生活饮用水卫生标准,常用滤膜法测定,其操作流程如图。大肠杆菌的代谢产物能与伊红美蓝(EMB)培养基的指示剂反应,菌落呈黑色。下列对实验操作的分析,不正确的是( )

A.测定前,滤杯、滤膜和滤瓶均可用干热灭菌法进行灭菌处理

B.配制好的培养基一般倒置,防止冷凝水滴至培养基造成污染

C.配制EMB培养基时,需考虑大肠杆菌所需要的营养物质及pH等条件

D.EMB培养基属于选择培养基,只有大肠杆菌能正常生长并形成黑色菌落

答案 D

12.科学家利用两种不同营养缺陷型的大肠杆菌进行了如图所示实验。其中菌株A的基因型为met-bio-thr+leu+thi+,只能在补充甲硫氨酸(met)、生物素(bio)的培养基上生长;菌株B的基因型为met+bio+thr-leu-thi-,只能在补充苏氨酸(thr)、亮氨酸(leu)和硫胺素(thi)的培养基上生长。将不同细菌在试管或U形管中培养一段时间后充分稀释并接种在固体培养基中继续培养。培养过程中乙试管和U形管变浑浊,甲试管和丙试管中无明显变化(注:滤片只允许物质通过,不允许细胞通过)。有关分析不正确的是( )

(a)

(b)

A.实验过程中使用的培养基均不含上述五种物质

B.实验中使用多重营养缺陷型可排除发生基因突变的可能

C.U形管实验变浑浊是菌株A或菌株B遗传物质改变的结果

D.固体培养基上长成菌落是由于菌株A或菌株B遗传物质改变的结果

答案 C

二、不定项或多项选择题

13.茯砖茶的制作包括发酵与发花等工序,发酵前要下“诱水”,下“诱水”就是将原有老茶煮水后喷洒在料堆之上。发花可使砖茶原料在加工过程中形成“金花”,学名“冠突散囊菌”——茶界“益生菌”,也是国家茶业界二级机密保护菌种。下列相关叙述错误的是( )

A.茯砖茶的制作需利用酵母菌等多种细菌进行发酵

B.下“诱水”相当于微生物培养过程中的“接种”,推测相关菌种可耐热

C.发酵过程涉及多种酶催化,发酵后饮用有利于营养物质的吸收

D.茯砖茶发酵完成后要灭菌并密封,有利于长期保存

答案 AD

14.如图为啤酒生产过程的简要流程,其中糖化的目的是将麦芽中的淀粉等有机物水解为小分子物质。下列叙述错误的是( )

A.利用大麦作原料时,淀粉是酵母菌的主要碳源

B.过程②破碎有利于淀粉与α-淀粉酶充分接触,缩短糖化过程的时间

C.过程③的主发酵阶段要始终保持厌氧环境,以便完成酒精的生成

D.“精酿”啤酒不进行过滤和消毒,故发酵过程不需要在无菌条件下进行

答案 ACD

三、非选择题

15.成都大邑的蓝莓博览园占地2000多亩,种植蓝莓达二十余种,是中国西部最大的蓝莓种植基地。蓝莓果实中含有丰富的营养成分,是世界粮农组织推荐的五大健康水果之一。制作蓝莓果醋的工艺流程如图。回答问题:

(1)在榨取蓝莓果汁时,为了提高出汁率,可以在图中①处加入 酶。在酒精发酵前调整果汁成分时,可向果汁中添加适量的蔗糖,主要目的是 ;但该过程又不能加入过多的蔗糖,主要原因是 。

(2)蓝莓果实上含有野生型酵母菌,但在制作果酒时仍需加入人工培养的酵母菌种,目的是 。若采用固定化酵母细胞来进行酒精发酵,与直接使用酵母菌进行发酵相比较,其主要优点是 。

(3)利用蓝莓果酒进行醋酸发酵时,发酵条件与酒精发酵时相比,主要的区别是 (答出两点)。

答案 (1)纤维素酶、果胶 提高发酵后的酒精含量 加入过多蔗糖会使酵母菌失水死亡 (2)提高果酒的品质,更好地抑制其他微生物的生长 可重复利用酵母菌,降低生产成本,提高果酒品质 (3)发酵温度更高;需要通入无菌空气

16.染料废水是一种难处理的工业废水。研究发现,活性污泥中能筛选出对蓝色的2BLN染料废水具有高效脱色能力的菌株,它们通过降解具生物毒性的分散蓝2BLN而降低废水危害。图1表示目标菌株GN-1的筛选和脱色试验流程,图2表示GN-1菌株接种量对脱色效果影响的实验结果。

图1

(1)向含分散蓝2BLN的LB固体培养基中进行接种时,应采用 法,培养结果如图1所示,在菌落①至④中,目标菌株GN-1应从菌落 中挑取。

(2)无菌技术是防止纯种微生物被其他微生物污染,且自身也不污染操作环境的技术。以下过程需要使用无菌技术的是 。

A.接种 B.富集培养

C.分离、纯化 D.脱色试验

(3)根据图2所示结果,综合考虑脱色效果(6d脱色率达90%以上为合格)和经济效益,GN-1菌株的最佳接种量为 %。

图2

(4)随着染料初始浓度的持续增加,GN-1菌株的脱色能力可能会产生变化,这是由于高浓度的染料对GN-1菌株起了 作用,脱色能力 的菌株被选择出来。

答案 (1)稀释涂布平板 ③ (2)ABCD (3)15 (4)选择 强

17.双酚A(BPA)是一种含碳有机物,是重要的工业原料,在环境中不易降解,科研人员对土壤中细菌等微生物降解BPA进行了相关研究。

(1)BPA由多种途径进入环境,沿着 在生态系统中传递,并逐级积累,产生富集现象。

(2)为探究BPA对土壤中细菌数量及种类的影响,科学家进行了以下实验。

①首先测定不同浓度BPA对土壤细菌生长情况的影响,结果如图1所示,实验结果表明 。

图1

②16SrDNA基因存在于所有细菌中,该基因包含多个恒定区和可变区,恒定区序列在所有细菌间无显著差异,可变区序列具有种的特异性。为探究BPA对细菌群落多样性的影响,利用16SrDNA基因的“恒定区”序列设计引物,PCR扩增16SrDNA片段,电泳结果如图2。如图A、B、C条带是各处理所共有的,说明各处理土壤中具有相同的细菌种类。不同浓度BPA处理出现了特有条带,如d、e、f、g和h条带,说明 。且共有条带中宽度不同(如C),可推测不同浓度BPA导致不同细菌的 发生改变,由此推测该细菌群落在发生 。

图2

注:电泳条带宽度与细菌相对数量的多少有直接关系

(3)经过筛选,科研人员得到3株具有降解BPA能力的菌株,下列叙述正确的是 。

A.分离BPA降解菌的培养基需要以BPA为唯一碳源

B.培养基中营养物质浓度越高,对微生物生长越有利

C.依据菌落的形状、大小、颜色等可进行菌种的初步鉴定

D.比较3株菌株降解BPA能力后,剩余菌液可直接倒掉

答案 (1)食物链(网) (2)①BPA抑制细菌生长,并且随BPA浓度升高抑制作用增强 ②经BPA处理形成了新细菌 相对数量 演替 (3)AC

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024新教材生物高考专题复习

专题22 发酵工程

专题过关检测

一、单项选择题

1.苏轼的《超然台记》中提到“撷园蔬,取池鱼,酿秫(谷物)酒,瀹(煮)脱粟而食之,曰:‘乐哉游乎!’”下列有关利用秫酿造酒的叙述,正确的是( )

A.秫酿造酒前要对酿酒器具和秫进行严格灭菌处理

B.秫酿造酒的酿酒酵母的最适生长温度为30~35℃

C.秫酿造酒后期密封不严会促进醋酸菌发酵产生醋酸

D.秫酿造酒过程中全程要制造无氧环境,以利于酒精发酵

答案 C

阅读下列材料,完成2~4题。

餐厨垃圾在运输到厌氧消化处理厂之前需要经过收集、储存等过程,通常耗时2~5天,因餐厨垃圾水分和有机物含量丰富、极易腐败、发臭,包括大肠杆菌在内的细菌会大量繁殖,严重影响城市环境以及其资源化利用,研究人员研究了不同保存方式对抑菌效果的影响,具体结果如图所示。(CFU/mL是每毫升检样所生长出来的细菌菌落总数)。

2.大肠杆菌细胞结构中不具有( )

A.细胞核 B.核糖体

C.细胞壁 D.细胞膜

答案 A

3.为考察不同保存方式的抑菌效果,测定了各组大肠杆菌数量随保存时间的变化,下列叙述错误的是( )

A.灭菌+乳酸菌厌氧保存组大肠杆菌数为0

B.从抑菌效果看,直接厌氧保存组<乳酸菌厌氧保存组<自然保存组

C.加入乳酸菌后厌氧保存对大肠杆菌起到一定的抑制作用,但不如直接厌氧保存组显著

D.与自然保存相比,直接厌氧保存可以有效抑制大肠杆菌的生长增殖

答案 B

4.抑菌实验中接种过程需用到的实验器材不包括 ( )

A B C D

答案 A

5.原油开采、运输和加工过程中的污染事件给生态环境造成了巨大破坏。以微生物为主导的生物修复技术是治理原油污染的有效方法。研究人员从青藏高原班戈桥地区的土壤中分离到一株能利用原油为碳源生长的细菌(BGQ-6),该菌对原油的总降解率为74.14%。下列说法错误的是( )

A.可采用稀释涂布平板法对BGQ-6进行计数

B.一般选择菌落数为30~300的平板进行BGQ-6菌落计数

C.由单一的BGQ-6繁殖所获得的群体称为BGQ-6纯培养物

D.利用添加原油的普通培养基能从被原油污染的土壤中筛选BGQ-6

答案 D

6.丙草胺(C17H26CINO2)是一种广泛应用的除草剂,能抑制土壤细菌、放线菌和真菌的生长。某研究小组为获得能修复污染土壤的微生物资源,从某地土壤中分离获得能有效降解丙草胺的细菌菌株并对其计数,如图所示。下列有关叙述错误的是( )

A.涂布前要了解培养基是否被污染,可通过接种蒸馏水来培养检测

B.利用该方法计数结果往往比显微镜直接计数法偏小

C.以丙草胺为唯一氮源的培养基进行培养可提高降解菌的浓度

D.5号试管的结果表明每克土壤中的菌株数约为1.7×109个

答案 A

7.酱油起源于我国,至今已有数千年历史。参与酱油酿造过程的微生物主要有米曲霉、酵母菌和乳酸菌等,如图是制作过程的部分流程。相关叙述错误的是( )

A.发酵池中的食盐、料酒、香料、乳酸等均可以抑制杂菌的生长

B.代谢产物积累和酿造环境的变化导致后期窖池微生物数量下降

C.酿造过程中多种酶系可将原料中的蛋白质、脂肪等分解为小分子

D.参与酿造过程的米曲霉、酵母菌和乳酸菌具有相同的代谢类型

答案 D

8.药物敏感试验旨在了解某病原微生物对各种抗生素的敏感程度,以指导临床合理选用抗生素。纸片扩散法是试验的常用方法,在纸片周围会形成透明的抑菌圈。下列叙述正确的是( )

图1 图2

A.抑菌圈越大,说明该病原微生物对该种抗生素敏感性越大

B.图1中Ⅳ的抑菌圈中出现了部分菌落可能是该病原微生物发生了基因重组

C.进行药敏试验,需使用接种环将平板上布满测试菌

D.接种后的平板在培养时的放置应如图2中②所示,可以防止污染

答案 A

9.在酸奶生产中使用的发酵剂菌种的性能直接关系酸奶质量的好坏。乳酸菌的产酸力是乳酸菌的重要特性,研究表明,产酸力与菌株的β-半乳糖苷酶的活性呈正相关,该酶可将乳糖分解为葡萄糖和半乳糖,之后单糖转化为乳酸。β-半乳糖苷酶的基因位于质粒上,研究人员以LactobacillusbulgaricusB-3为出发菌株采用紫外线及亚硝基胍进行诱变,选育高产酸力的乳酸菌。经诱变的乳酸菌需经ONPG培养基培养和凝乳速度观察进行初筛。乳酸菌产生的β-半乳糖苷酶会使含ONPG的平面培养基上长出的菌落呈现黄色;将诱变菌株接种于脱脂乳试管中,凝乳速度越快,发酵乳糖能力越强;初筛获得的菌株还要经过发酵过程中的酸度测定进行复筛,精确筛选出高产酸菌株。下列关于诱变后筛选过程的叙述,错误的是( )

A.含ONPG的培养基属于鉴别培养基

B.在含ONPG的培养基上应选取颜色黄色、生长较快的菌株

C.复筛时,随发酵时间延长,酸度值和β-半乳糖苷酶活性会持续升高

D.对筛选出的菌株需进行传代培养,第1代和第10代相比产酸力基本一致是菌株应用于发酵工程的前提

答案 C

10.化学需氧量(COD)是衡量污水中有机污染物含量的重要指标。从某污水处理系统中分离出多种细菌,经分离筛选获得具有高效降低COD能力的菌株,过程如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.可用显微镜直接计数法统计菌液中的细菌数目来确定接种时菌液的最佳稀释倍数

B.制备牛肉膏蛋白胨固体培养基时,需在倒平板后进行灭菌操作

C.由菌落分布情况可知,在该固体培养基上接种的方法为平板划线法

D.挑取单菌落后接种到液体培养基中培养,目的是纯化菌株

答案 A

11.大肠杆菌是人和动物的肠道寄生菌,在一定条件下会引起胃肠道等局部组织感染。检验水样中大肠杆菌数目是否符合生活饮用水卫生标准,常用滤膜法测定,其操作流程如图。大肠杆菌的代谢产物能与伊红美蓝(EMB)培养基的指示剂反应,菌落呈黑色。下列对实验操作的分析,不正确的是( )

A.测定前,滤杯、滤膜和滤瓶均可用干热灭菌法进行灭菌处理

B.配制好的培养基一般倒置,防止冷凝水滴至培养基造成污染

C.配制EMB培养基时,需考虑大肠杆菌所需要的营养物质及pH等条件

D.EMB培养基属于选择培养基,只有大肠杆菌能正常生长并形成黑色菌落

答案 D

12.科学家利用两种不同营养缺陷型的大肠杆菌进行了如图所示实验。其中菌株A的基因型为met-bio-thr+leu+thi+,只能在补充甲硫氨酸(met)、生物素(bio)的培养基上生长;菌株B的基因型为met+bio+thr-leu-thi-,只能在补充苏氨酸(thr)、亮氨酸(leu)和硫胺素(thi)的培养基上生长。将不同细菌在试管或U形管中培养一段时间后充分稀释并接种在固体培养基中继续培养。培养过程中乙试管和U形管变浑浊,甲试管和丙试管中无明显变化(注:滤片只允许物质通过,不允许细胞通过)。有关分析不正确的是( )

(a)

(b)

A.实验过程中使用的培养基均不含上述五种物质

B.实验中使用多重营养缺陷型可排除发生基因突变的可能

C.U形管实验变浑浊是菌株A或菌株B遗传物质改变的结果

D.固体培养基上长成菌落是由于菌株A或菌株B遗传物质改变的结果

答案 C

二、不定项或多项选择题

13.茯砖茶的制作包括发酵与发花等工序,发酵前要下“诱水”,下“诱水”就是将原有老茶煮水后喷洒在料堆之上。发花可使砖茶原料在加工过程中形成“金花”,学名“冠突散囊菌”——茶界“益生菌”,也是国家茶业界二级机密保护菌种。下列相关叙述错误的是( )

A.茯砖茶的制作需利用酵母菌等多种细菌进行发酵

B.下“诱水”相当于微生物培养过程中的“接种”,推测相关菌种可耐热

C.发酵过程涉及多种酶催化,发酵后饮用有利于营养物质的吸收

D.茯砖茶发酵完成后要灭菌并密封,有利于长期保存

答案 AD

14.如图为啤酒生产过程的简要流程,其中糖化的目的是将麦芽中的淀粉等有机物水解为小分子物质。下列叙述错误的是( )

A.利用大麦作原料时,淀粉是酵母菌的主要碳源

B.过程②破碎有利于淀粉与α-淀粉酶充分接触,缩短糖化过程的时间

C.过程③的主发酵阶段要始终保持厌氧环境,以便完成酒精的生成

D.“精酿”啤酒不进行过滤和消毒,故发酵过程不需要在无菌条件下进行

答案 ACD

三、非选择题

15.成都大邑的蓝莓博览园占地2000多亩,种植蓝莓达二十余种,是中国西部最大的蓝莓种植基地。蓝莓果实中含有丰富的营养成分,是世界粮农组织推荐的五大健康水果之一。制作蓝莓果醋的工艺流程如图。回答问题:

(1)在榨取蓝莓果汁时,为了提高出汁率,可以在图中①处加入 酶。在酒精发酵前调整果汁成分时,可向果汁中添加适量的蔗糖,主要目的是 ;但该过程又不能加入过多的蔗糖,主要原因是 。

(2)蓝莓果实上含有野生型酵母菌,但在制作果酒时仍需加入人工培养的酵母菌种,目的是 。若采用固定化酵母细胞来进行酒精发酵,与直接使用酵母菌进行发酵相比较,其主要优点是 。

(3)利用蓝莓果酒进行醋酸发酵时,发酵条件与酒精发酵时相比,主要的区别是 (答出两点)。

答案 (1)纤维素酶、果胶 提高发酵后的酒精含量 加入过多蔗糖会使酵母菌失水死亡 (2)提高果酒的品质,更好地抑制其他微生物的生长 可重复利用酵母菌,降低生产成本,提高果酒品质 (3)发酵温度更高;需要通入无菌空气

16.染料废水是一种难处理的工业废水。研究发现,活性污泥中能筛选出对蓝色的2BLN染料废水具有高效脱色能力的菌株,它们通过降解具生物毒性的分散蓝2BLN而降低废水危害。图1表示目标菌株GN-1的筛选和脱色试验流程,图2表示GN-1菌株接种量对脱色效果影响的实验结果。

图1

(1)向含分散蓝2BLN的LB固体培养基中进行接种时,应采用 法,培养结果如图1所示,在菌落①至④中,目标菌株GN-1应从菌落 中挑取。

(2)无菌技术是防止纯种微生物被其他微生物污染,且自身也不污染操作环境的技术。以下过程需要使用无菌技术的是 。

A.接种 B.富集培养

C.分离、纯化 D.脱色试验

(3)根据图2所示结果,综合考虑脱色效果(6d脱色率达90%以上为合格)和经济效益,GN-1菌株的最佳接种量为 %。

图2

(4)随着染料初始浓度的持续增加,GN-1菌株的脱色能力可能会产生变化,这是由于高浓度的染料对GN-1菌株起了 作用,脱色能力 的菌株被选择出来。

答案 (1)稀释涂布平板 ③ (2)ABCD (3)15 (4)选择 强

17.双酚A(BPA)是一种含碳有机物,是重要的工业原料,在环境中不易降解,科研人员对土壤中细菌等微生物降解BPA进行了相关研究。

(1)BPA由多种途径进入环境,沿着 在生态系统中传递,并逐级积累,产生富集现象。

(2)为探究BPA对土壤中细菌数量及种类的影响,科学家进行了以下实验。

①首先测定不同浓度BPA对土壤细菌生长情况的影响,结果如图1所示,实验结果表明 。

图1

②16SrDNA基因存在于所有细菌中,该基因包含多个恒定区和可变区,恒定区序列在所有细菌间无显著差异,可变区序列具有种的特异性。为探究BPA对细菌群落多样性的影响,利用16SrDNA基因的“恒定区”序列设计引物,PCR扩增16SrDNA片段,电泳结果如图2。如图A、B、C条带是各处理所共有的,说明各处理土壤中具有相同的细菌种类。不同浓度BPA处理出现了特有条带,如d、e、f、g和h条带,说明 。且共有条带中宽度不同(如C),可推测不同浓度BPA导致不同细菌的 发生改变,由此推测该细菌群落在发生 。

图2

注:电泳条带宽度与细菌相对数量的多少有直接关系

(3)经过筛选,科研人员得到3株具有降解BPA能力的菌株,下列叙述正确的是 。

A.分离BPA降解菌的培养基需要以BPA为唯一碳源

B.培养基中营养物质浓度越高,对微生物生长越有利

C.依据菌落的形状、大小、颜色等可进行菌种的初步鉴定

D.比较3株菌株降解BPA能力后,剩余菌液可直接倒掉

答案 (1)食物链(网) (2)①BPA抑制细菌生长,并且随BPA浓度升高抑制作用增强 ②经BPA处理形成了新细菌 相对数量 演替 (3)AC

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录