2024新教材生物高考专题复习--专题24基因工程检测(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024新教材生物高考专题复习--专题24基因工程检测(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-29 13:06:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024新教材生物高考专题复习

专题24 基因工程

专题过关检测

一、单项选择题

1.为提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,可采取基因策略(包括提高杀虫基因的表达量、向棉花中转入多种杀虫基因等)。例如,早期种植的抗虫棉只转入了一种Bt毒蛋白基因,抗虫机制比较单一,现在经常将两种或两种以上Bt基因同时转入棉花。关于上述基因策略,下列叙述错误的是( )

A.提高Bt基因的表达量,可降低抗虫棉种植区的棉铃虫种群密度

B.转入棉花植株的两种Bt基因的遗传不一定遵循基因的自由组合定律

C.若两种Bt基因插入同一个T-DNA并转入棉花植株,则两种基因互为等位基因

D.转入多种Bt基因能提高抗虫持久性,是因为棉铃虫基因突变频率低且不定向

答案 C

2.T4溶菌酶来源于T4噬菌体,是重要的工业用酶。科学家通过一定技术使T4溶菌酶的第3个异亮氨酸变为半胱氨酸(异亮氨酸的密码子是AUU、AUC、AUA,半胱氨酸的密码子是UGU、UGC),于是在该半胱氨酸与第97位的半胱氨酸之间形成一个二硫键,从而使T4溶菌酶的耐热性得到了提高。下列叙述正确的是( )

A.对T4溶菌酶的改造属于发酵工程的范畴

B.参与新的T4溶菌酶合成的tRNA种类一定会发生改变

C.改造后的T4溶菌酶中的二硫键的作用类似于DNA中的氢键

D.上述改造通过替换T4溶菌酶DNA上的1个碱基对即可实现

答案 C

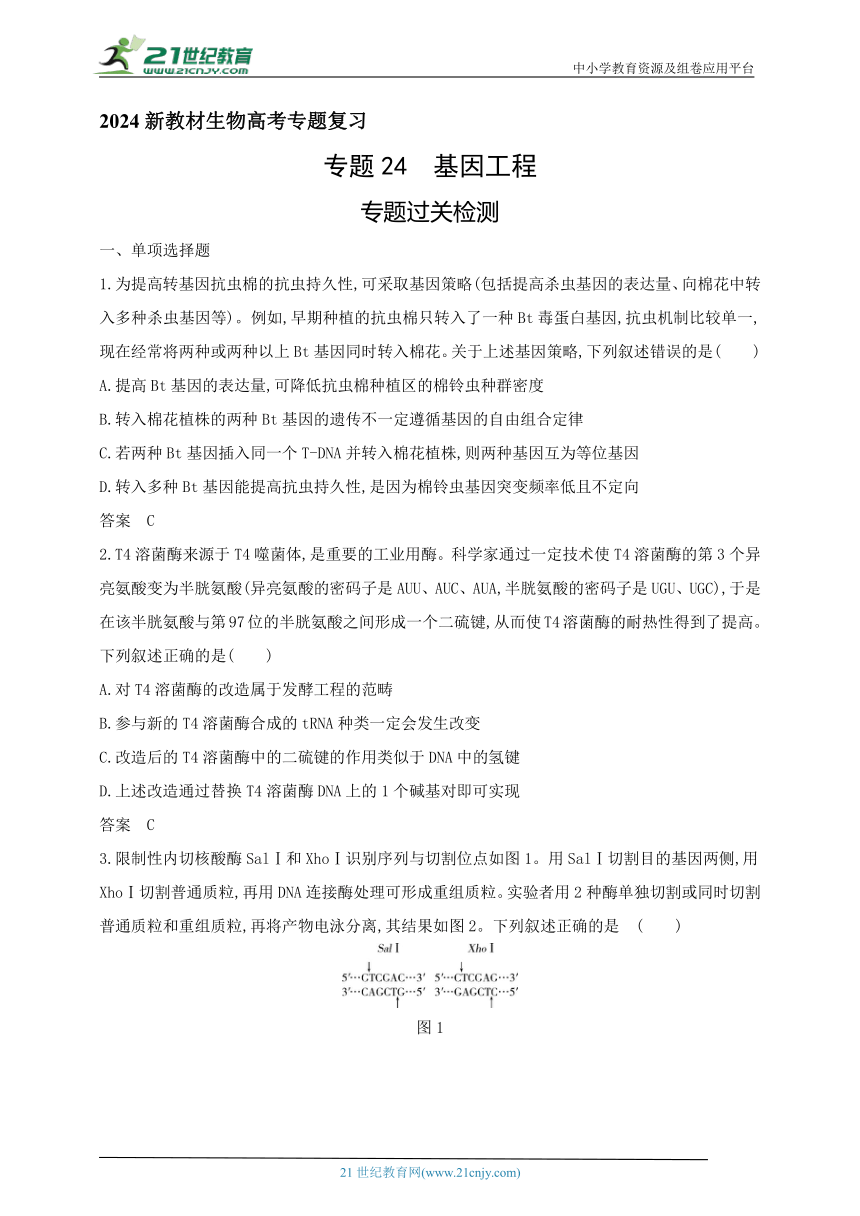

3.限制性内切核酸酶SalⅠ和XhoⅠ识别序列与切割位点如图1。用SalⅠ切割目的基因两侧,用XhoⅠ切割普通质粒,再用DNA连接酶处理可形成重组质粒。实验者用2种酶单独切割或同时切割普通质粒和重组质粒,再将产物电泳分离,其结果如图2。下列叙述正确的是 ( )

图1

图2

A.SalⅠ切割产生的黏性末端与XhoⅠ切割产生的黏性末端不同

B.根据重组质粒的酶切结果可知重组质粒中有2个目的基因

C.重组质粒上有1个限制酶SalⅠ和1个限制酶XhoⅠ的识别序列

D.2种酶切后产生的2 kb产物可作为探针筛选含目的基因的受体细胞

答案 C

4.下列对DNA相关实验的叙述,错误的是( )

A.可利用DNA不溶于酒精的特点来提取DNA

B.可利用洋葱研磨液离心后的沉淀物来提取DNA

C.PCR中通过调节温度来控制DNA双链的解聚与结合

D.琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物时,需将核酸染料加入琼脂糖溶液中

答案 B

5.PCR又称聚合酶链式反应,在基因工程中常用它特异性地快速扩增目的基因。下列有关PCR的叙述错误的是( )

A.以DNA半保留复制为原理,反应需要在缓冲液中进行

B.耐高温的DNA聚合酶只能从引物的5'端开始连接脱氧核苷酸

C.反应过程中的每一轮循环依次包括变性、复性、延伸三步

D.常采用琼脂糖凝胶电泳来鉴定PCR的产物

答案 B

6.DNA琼脂糖凝胶电泳的分子筛效应是指作为支持介质的琼脂糖,具有网络结构,使大分子物质在通过时受到较大阻力,借此分离不同大小的DNA片段。下列说法错误的是( )

A.琼脂糖凝胶电泳可用于分离、鉴定DNA分子的混合物

B.双链DNA分子片段长度越大,在琼脂糖中的移动速率越大

C.凝胶制备中加入的核酸染料能与DNA分子结合,用于分离后DNA的检测

D.凝胶中的DNA分子通过染色,可在波长为300 nm的紫外灯下被检测出来

答案 B

7.生物技术的进步在给人类带来福祉的同时,会引起人们对它安全性的关注,也会与伦理道德发生碰撞,带来新的伦理困惑与挑战,下列有关生物技术应用的做法正确的是( )

A.在我国,可通过生殖性克隆解决一些夫妇的不孕不育问题

B.利用基因工程技术改造HIV以获得安全、性能良好的载体

C.只要有证据表明转基因食品有害,就应全面禁止转基因技术在食品上的应用

D.将蛋白酶基因与目的基因一同转入受体细胞利于基因表达产物的提纯

答案 B

8.科研人员以β-甘露葡萄糖酶为核心研究材料,在其N端找到了两个关键的氨基酸位点,将这两个位点的组氨酸和脯氨酸均替换为酪氨酸后,其热稳定性得到了显著提高。下列说法正确的是( )

A.细胞内合成改造后的高热稳定性蛋白质的过程不遵循中心法则

B.替换蛋白质中的氨基酸实际可通过改造基因中的碱基序列实现

C.在分子水平上,可利用PCR等技术检测细胞内是否合成新的目的蛋白质

D.制备过程中应先获得目标蛋白质的三维结构,再预期其生物学功能

答案 B

9.乙肝病毒表面主蛋白是由H基因控制合成的。如图是将H基因导入某酵母菌生产乙肝疫苗的过程。5'A和3'TT分别是该酵母菌中某基因的启动子和终止子,此启动子还能使外源基因在酵母菌中高效表达,3'A是该基因下游的序列。科学家将改造过的P质粒与H基因连接形成重组质粒,再在重组质粒特定部位酶切,形成的重组DNA片段可以整合到酵母菌染色体上,最终实现H基因的表达。下列叙述错误的是( )

A.构建重组质粒时,可在H基因两侧分别接上SnaBⅠ和AvrⅡ的识别序列

B.步骤1中,将重组质粒先导入大肠杆菌的目的是复制出大量重组质粒

C.步骤3中,用BglⅡ对重组质粒进行酶切可以获得图示的重组DNA片段

D.用含有氨苄青霉素的培养基可以筛选出含有H基因的酵母菌

答案 D

二、不定项或多项选择题

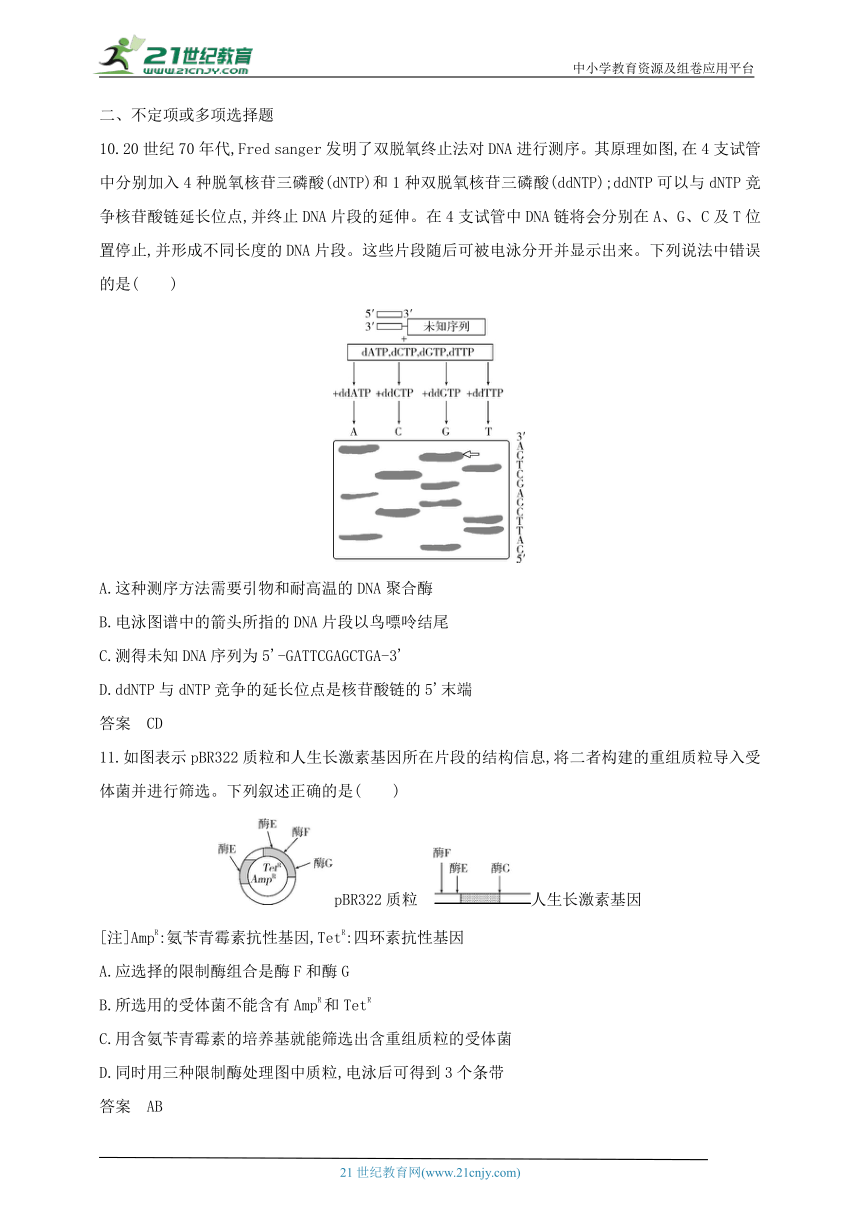

10.20世纪70年代,Fred sanger发明了双脱氧终止法对DNA进行测序。其原理如图,在4支试管中分别加入4种脱氧核苷三磷酸(dNTP)和1种双脱氧核苷三磷酸(ddNTP);ddNTP可以与dNTP竞争核苷酸链延长位点,并终止DNA片段的延伸。在4支试管中DNA链将会分别在A、G、C及T位置停止,并形成不同长度的DNA片段。这些片段随后可被电泳分开并显示出来。下列说法中错误的是( )

A.这种测序方法需要引物和耐高温的DNA聚合酶

B.电泳图谱中的箭头所指的DNA片段以鸟嘌呤结尾

C.测得未知DNA序列为5'-GATTCGAGCTGA-3'

D.ddNTP与dNTP竞争的延长位点是核苷酸链的5'末端

答案 CD

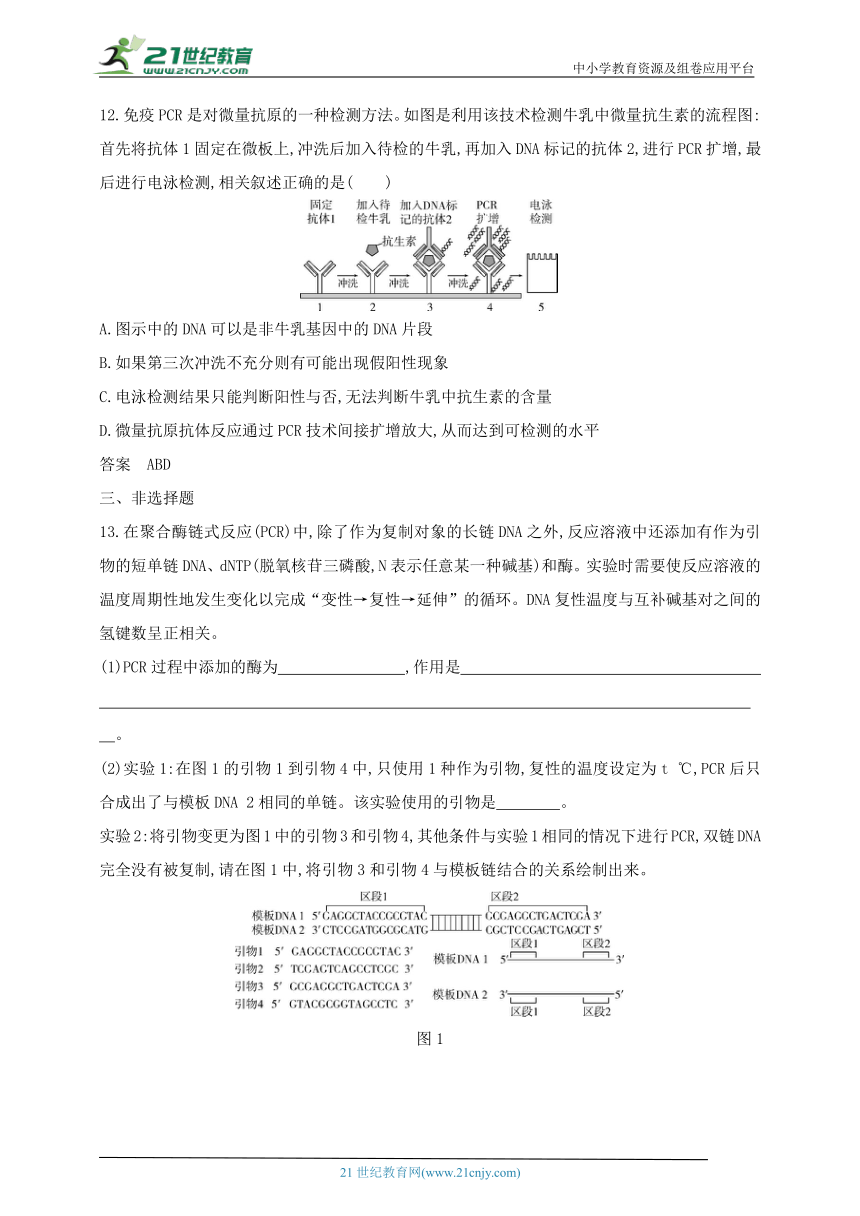

11.如图表示pBR322质粒和人生长激素基因所在片段的结构信息,将二者构建的重组质粒导入受体菌并进行筛选。下列叙述正确的是( )

pBR322质粒 人生长激素基因

[注]AmpR:氨苄青霉素抗性基因,TetR:四环素抗性基因

A.应选择的限制酶组合是酶F和酶G

B.所选用的受体菌不能含有AmpR和TetR

C.用含氨苄青霉素的培养基就能筛选出含重组质粒的受体菌

D.同时用三种限制酶处理图中质粒,电泳后可得到3个条带

答案 AB

12.免疫PCR是对微量抗原的一种检测方法。如图是利用该技术检测牛乳中微量抗生素的流程图:首先将抗体1固定在微板上,冲洗后加入待检的牛乳,再加入DNA标记的抗体2,进行PCR扩增,最后进行电泳检测,相关叙述正确的是( )

A.图示中的DNA可以是非牛乳基因中的DNA片段

B.如果第三次冲洗不充分则有可能出现假阳性现象

C.电泳检测结果只能判断阳性与否,无法判断牛乳中抗生素的含量

D.微量抗原抗体反应通过PCR技术间接扩增放大,从而达到可检测的水平

答案 ABD

三、非选择题

13.在聚合酶链式反应(PCR)中,除了作为复制对象的长链DNA之外,反应溶液中还添加有作为引物的短单链DNA、dNTP(脱氧核苷三磷酸,N表示任意某一种碱基)和酶。实验时需要使反应溶液的温度周期性地发生变化以完成“变性→复性→延伸”的循环。DNA复性温度与互补碱基对之间的氢键数呈正相关。

(1)PCR过程中添加的酶为 ,作用是

。

(2)实验1:在图1的引物1到引物4中,只使用1种作为引物,复性的温度设定为t ℃,PCR后只合成出了与模板DNA 2相同的单链。该实验使用的引物是 。

实验2:将引物变更为图1中的引物3和引物4,其他条件与实验1相同的情况下进行PCR,双链DNA完全没有被复制,请在图1中,将引物3和引物4与模板链结合的关系绘制出来。

图1

实验3:对图2中的双链DNA,使用引物5和引物6,将复性的温度设定为t ℃,进行了PCR。结果是双链DNA完全得不到复制。而当设定温度改变后,双链DNA得到了复制。温度改变的大致思路是

。

图2

(4)实验4:PCR技术与电泳鉴定结合进行DNA测序。以待测序的DNA链为模板链,使用3'-TATA……ATGCGCA-5'末端结合了高灵敏度检测化合物X的DNA单链序列作为引物,在第1次实验中,用dNTP进行反应。第2次实验,在第1次实验使用上述dNTP的基础上,将反应混合物分为四个试管,分别加入四种双脱氧核苷三磷酸(ddNTP),即在2、3号碳上都脱氧(ddATP、ddCTP、ddTTP、ddGTP,结构见图3),每个试管只加一种。第1次与第2次实验四只试管,在经过相同的温度变化循环后,对反应溶液进行了适当处理,使全部的DNA以单链DNA的形式存在。使用能区分开一个碱基长度差异的凝胶电泳法对含有化合物X的单链DNA进行分析,获得了如图4所示的结果。

①ddNTP一旦参与聚合反应,则DNA单链延伸立即终止,原因是

。

②请根据图4写出模板链碱基序列: 。

图3 图4

答案 (1)耐高温的DNA聚合酶(或Taq DNA聚合酶) 将游离的脱氧核苷酸连接到引物的3'端 (2)引物2

(3)适当降低复性温度 (4)①ddNTP的2、3号碳上都脱氧,参与聚合反应后无法与游离脱氧核苷酸形成磷酸二酯键 ②5'-TAGCGTAGTA-3'

14.IKK激酶由IKKα、IKKβ和IKKγ三种亚基组成,该酶参与动物体内免疫细胞的分化。临床上发现某重症联合免疫缺陷(SCID)患儿IKKβ基因编码区第1 183位碱基T突变为C,导致IKKβ上第395位酪氨酸被组氨酸代替。为研究该患儿发病机制,研究人员应用大引物PCR定点诱变技术培育出SCID模型小鼠,主要过程如图1、2。

图1 定点诱变获得突变基因 图2 模型鼠培育 图3 胸腺淋巴细胞中IKK激酶的三种亚基含量

(1)在PCR体系中,需要加入引物和IKKβ基因外,还需要加入 等。在图1获取突变基因过程中,需要以下3种引物:

引物A:5'-CCCCAACCGGAAAGTGTCA-3'(下划线字母为突变碱基)

引物B:5'-TAAGCTTCGAACATCCTA-3'(下划线部分为限制酶HindⅢ识别序列)

引物C:5'-GTGAGCTCGCTGCCCCAA-3'(下划线部分为限制酶SacⅠ识别序列)

则PCR1中使用的引物有 ,PCR2中使用的引物有 和图中大引物的 (填“①”或“②”)链。

(2)图2模型鼠培育过程中杂合模型鼠(F0)的培育涉及了一系列现代生物技术,下表是其中的一些步骤,请根据题意完成表格内容。

过程 实验目的 步骤要点

导入 a.处理突变基因与载体 ①

b.构建重组载体 利用DNA连接酶催化突变基因和载体连接

c.导入目的基因 ②

发育 d.获取早期胚胎 利用专用培养液培养受精卵,并检测其发育状况

e.代孕获得小鼠 ③

f.鉴定、筛选F0小鼠 利用PCR鉴定基因,筛选出杂合鼠F0

根据图2杂交结果,可以确认突变基因已经较稳定地整合到小鼠细胞的染色体上,在遗传时遵循 定律。研究人员对三种基因型小鼠胸腺淋巴细胞中组成IKK激酶的三种亚基进行提纯和电泳,结果如图3。请依据此结果提出SCID患者免疫缺陷产生的机制:

。

答案 (1)Taq DNA聚合酶(耐高温的DNA聚合酶)、4种脱氧核苷酸(、缓冲液、Mg2+) 引物A和引物C 引物B ② (2)①利用限制酶(SacⅠ、HindⅢ)分别处理突变基因和载体 ②利用显微注射法将重组载体注入小鼠受精卵 ③利用合适的早期胚胎进行胚胎移植 (3)基因分离 IKKβ基因突变导致IKKβ含量减少,IKK激酶含量降低,含量减少不利于免疫细胞分化

15.某病毒在人体细胞表面蛋白受体由ACE2控制表达,该基因的开放阅读框(mRNA从起始密码子到终止密码子之间的核苷酸序列)cDNA序列大小为2 418 bp(bp表示碱基对),在280 bp和1 070 bp位点分别有一个HindⅢ和XhoⅠ酶切位点(图1)。甲、乙两位同学通过分子生物学方法克隆该基因到pMD18-T载体(图2)中,各自的测序结果如图4,并进一步通过双酶切获得ACE2基因编码序列与pEGFP-N1(图2)载体重组(MCS多酶切位点序列如图3所示)并表达。试分析回答下列问题:

图1 ACE2基因开放阅读框cDNA序列示意图

pMD18-T克隆载体结构图 pEGFP-N1表达载体结构图

图2 pMD18-T载体和pEGFP-N1载体结构图

图3 MCS多酶切位点序列图

图4 ACE2基因插入pMD18-T载体后部分DNA测序结果图

(1)根据图2可知,两种载体都具有的基本结构有 、 和限制酶切割位点。

(2)ACE2基因与pMD18-T载体构建的重组质粒经转化后,细胞需要在含氨苄青霉素的培养基中筛选的原因是 。

(3)甲、乙两位同学均得到ACE2基因的PCR产物与pMD18-T载体构建的重组质粒,针对ACE2基因的部分测序结果如图4,并进一步利用图4中标记的限制酶进行双酶切,获得ACE2基因编码序列,同时用相同限制酶酶切pEGFP-N1载体,然后构建重组质粒。两位同学对获得的重组质粒进行酶切检测:①甲同学只得到空载体;②乙同学在重组质粒中检测到了1 348 bp部分目的基因片段。请对该实验结果进行分析:

① 。② 。答案 (1)复制原点(Ori) 标记基因/抗性基因(KanR或AmpR等) (2)载体上含有氨苄青霉素抗性基因(AmpR) (3)①甲同学用BglⅡ和BamHⅠ两种限制酶酶切ACE2与pMD18-T载体构建的重组质粒后,5'端均突出-GATC,产生相同的黏性末端,载体pEGFP-N1用BglⅡ和BamHⅠ两种限制酶双酶切后,可以自连,很难在连接体系中与其他DNA片段形成重组质粒 ②乙同学用XhoⅠ和BamHⅠ两种限制酶酶切ACE2与pMD18-T载体构建的重组质粒,已知ACE2基因编码序列为2 418 bp,ACE2基因在开放阅读框1 070 bp处还有一个XhoⅠ酶切位点,酶切后便可以得到一个1 348 bp(2 418-1 070=1 348)的大片段与载体pEGFP-N1双酶切后的大片段连接构建重组质粒

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024新教材生物高考专题复习

专题24 基因工程

专题过关检测

一、单项选择题

1.为提高转基因抗虫棉的抗虫持久性,可采取基因策略(包括提高杀虫基因的表达量、向棉花中转入多种杀虫基因等)。例如,早期种植的抗虫棉只转入了一种Bt毒蛋白基因,抗虫机制比较单一,现在经常将两种或两种以上Bt基因同时转入棉花。关于上述基因策略,下列叙述错误的是( )

A.提高Bt基因的表达量,可降低抗虫棉种植区的棉铃虫种群密度

B.转入棉花植株的两种Bt基因的遗传不一定遵循基因的自由组合定律

C.若两种Bt基因插入同一个T-DNA并转入棉花植株,则两种基因互为等位基因

D.转入多种Bt基因能提高抗虫持久性,是因为棉铃虫基因突变频率低且不定向

答案 C

2.T4溶菌酶来源于T4噬菌体,是重要的工业用酶。科学家通过一定技术使T4溶菌酶的第3个异亮氨酸变为半胱氨酸(异亮氨酸的密码子是AUU、AUC、AUA,半胱氨酸的密码子是UGU、UGC),于是在该半胱氨酸与第97位的半胱氨酸之间形成一个二硫键,从而使T4溶菌酶的耐热性得到了提高。下列叙述正确的是( )

A.对T4溶菌酶的改造属于发酵工程的范畴

B.参与新的T4溶菌酶合成的tRNA种类一定会发生改变

C.改造后的T4溶菌酶中的二硫键的作用类似于DNA中的氢键

D.上述改造通过替换T4溶菌酶DNA上的1个碱基对即可实现

答案 C

3.限制性内切核酸酶SalⅠ和XhoⅠ识别序列与切割位点如图1。用SalⅠ切割目的基因两侧,用XhoⅠ切割普通质粒,再用DNA连接酶处理可形成重组质粒。实验者用2种酶单独切割或同时切割普通质粒和重组质粒,再将产物电泳分离,其结果如图2。下列叙述正确的是 ( )

图1

图2

A.SalⅠ切割产生的黏性末端与XhoⅠ切割产生的黏性末端不同

B.根据重组质粒的酶切结果可知重组质粒中有2个目的基因

C.重组质粒上有1个限制酶SalⅠ和1个限制酶XhoⅠ的识别序列

D.2种酶切后产生的2 kb产物可作为探针筛选含目的基因的受体细胞

答案 C

4.下列对DNA相关实验的叙述,错误的是( )

A.可利用DNA不溶于酒精的特点来提取DNA

B.可利用洋葱研磨液离心后的沉淀物来提取DNA

C.PCR中通过调节温度来控制DNA双链的解聚与结合

D.琼脂糖凝胶电泳鉴定PCR产物时,需将核酸染料加入琼脂糖溶液中

答案 B

5.PCR又称聚合酶链式反应,在基因工程中常用它特异性地快速扩增目的基因。下列有关PCR的叙述错误的是( )

A.以DNA半保留复制为原理,反应需要在缓冲液中进行

B.耐高温的DNA聚合酶只能从引物的5'端开始连接脱氧核苷酸

C.反应过程中的每一轮循环依次包括变性、复性、延伸三步

D.常采用琼脂糖凝胶电泳来鉴定PCR的产物

答案 B

6.DNA琼脂糖凝胶电泳的分子筛效应是指作为支持介质的琼脂糖,具有网络结构,使大分子物质在通过时受到较大阻力,借此分离不同大小的DNA片段。下列说法错误的是( )

A.琼脂糖凝胶电泳可用于分离、鉴定DNA分子的混合物

B.双链DNA分子片段长度越大,在琼脂糖中的移动速率越大

C.凝胶制备中加入的核酸染料能与DNA分子结合,用于分离后DNA的检测

D.凝胶中的DNA分子通过染色,可在波长为300 nm的紫外灯下被检测出来

答案 B

7.生物技术的进步在给人类带来福祉的同时,会引起人们对它安全性的关注,也会与伦理道德发生碰撞,带来新的伦理困惑与挑战,下列有关生物技术应用的做法正确的是( )

A.在我国,可通过生殖性克隆解决一些夫妇的不孕不育问题

B.利用基因工程技术改造HIV以获得安全、性能良好的载体

C.只要有证据表明转基因食品有害,就应全面禁止转基因技术在食品上的应用

D.将蛋白酶基因与目的基因一同转入受体细胞利于基因表达产物的提纯

答案 B

8.科研人员以β-甘露葡萄糖酶为核心研究材料,在其N端找到了两个关键的氨基酸位点,将这两个位点的组氨酸和脯氨酸均替换为酪氨酸后,其热稳定性得到了显著提高。下列说法正确的是( )

A.细胞内合成改造后的高热稳定性蛋白质的过程不遵循中心法则

B.替换蛋白质中的氨基酸实际可通过改造基因中的碱基序列实现

C.在分子水平上,可利用PCR等技术检测细胞内是否合成新的目的蛋白质

D.制备过程中应先获得目标蛋白质的三维结构,再预期其生物学功能

答案 B

9.乙肝病毒表面主蛋白是由H基因控制合成的。如图是将H基因导入某酵母菌生产乙肝疫苗的过程。5'A和3'TT分别是该酵母菌中某基因的启动子和终止子,此启动子还能使外源基因在酵母菌中高效表达,3'A是该基因下游的序列。科学家将改造过的P质粒与H基因连接形成重组质粒,再在重组质粒特定部位酶切,形成的重组DNA片段可以整合到酵母菌染色体上,最终实现H基因的表达。下列叙述错误的是( )

A.构建重组质粒时,可在H基因两侧分别接上SnaBⅠ和AvrⅡ的识别序列

B.步骤1中,将重组质粒先导入大肠杆菌的目的是复制出大量重组质粒

C.步骤3中,用BglⅡ对重组质粒进行酶切可以获得图示的重组DNA片段

D.用含有氨苄青霉素的培养基可以筛选出含有H基因的酵母菌

答案 D

二、不定项或多项选择题

10.20世纪70年代,Fred sanger发明了双脱氧终止法对DNA进行测序。其原理如图,在4支试管中分别加入4种脱氧核苷三磷酸(dNTP)和1种双脱氧核苷三磷酸(ddNTP);ddNTP可以与dNTP竞争核苷酸链延长位点,并终止DNA片段的延伸。在4支试管中DNA链将会分别在A、G、C及T位置停止,并形成不同长度的DNA片段。这些片段随后可被电泳分开并显示出来。下列说法中错误的是( )

A.这种测序方法需要引物和耐高温的DNA聚合酶

B.电泳图谱中的箭头所指的DNA片段以鸟嘌呤结尾

C.测得未知DNA序列为5'-GATTCGAGCTGA-3'

D.ddNTP与dNTP竞争的延长位点是核苷酸链的5'末端

答案 CD

11.如图表示pBR322质粒和人生长激素基因所在片段的结构信息,将二者构建的重组质粒导入受体菌并进行筛选。下列叙述正确的是( )

pBR322质粒 人生长激素基因

[注]AmpR:氨苄青霉素抗性基因,TetR:四环素抗性基因

A.应选择的限制酶组合是酶F和酶G

B.所选用的受体菌不能含有AmpR和TetR

C.用含氨苄青霉素的培养基就能筛选出含重组质粒的受体菌

D.同时用三种限制酶处理图中质粒,电泳后可得到3个条带

答案 AB

12.免疫PCR是对微量抗原的一种检测方法。如图是利用该技术检测牛乳中微量抗生素的流程图:首先将抗体1固定在微板上,冲洗后加入待检的牛乳,再加入DNA标记的抗体2,进行PCR扩增,最后进行电泳检测,相关叙述正确的是( )

A.图示中的DNA可以是非牛乳基因中的DNA片段

B.如果第三次冲洗不充分则有可能出现假阳性现象

C.电泳检测结果只能判断阳性与否,无法判断牛乳中抗生素的含量

D.微量抗原抗体反应通过PCR技术间接扩增放大,从而达到可检测的水平

答案 ABD

三、非选择题

13.在聚合酶链式反应(PCR)中,除了作为复制对象的长链DNA之外,反应溶液中还添加有作为引物的短单链DNA、dNTP(脱氧核苷三磷酸,N表示任意某一种碱基)和酶。实验时需要使反应溶液的温度周期性地发生变化以完成“变性→复性→延伸”的循环。DNA复性温度与互补碱基对之间的氢键数呈正相关。

(1)PCR过程中添加的酶为 ,作用是

。

(2)实验1:在图1的引物1到引物4中,只使用1种作为引物,复性的温度设定为t ℃,PCR后只合成出了与模板DNA 2相同的单链。该实验使用的引物是 。

实验2:将引物变更为图1中的引物3和引物4,其他条件与实验1相同的情况下进行PCR,双链DNA完全没有被复制,请在图1中,将引物3和引物4与模板链结合的关系绘制出来。

图1

实验3:对图2中的双链DNA,使用引物5和引物6,将复性的温度设定为t ℃,进行了PCR。结果是双链DNA完全得不到复制。而当设定温度改变后,双链DNA得到了复制。温度改变的大致思路是

。

图2

(4)实验4:PCR技术与电泳鉴定结合进行DNA测序。以待测序的DNA链为模板链,使用3'-TATA……ATGCGCA-5'末端结合了高灵敏度检测化合物X的DNA单链序列作为引物,在第1次实验中,用dNTP进行反应。第2次实验,在第1次实验使用上述dNTP的基础上,将反应混合物分为四个试管,分别加入四种双脱氧核苷三磷酸(ddNTP),即在2、3号碳上都脱氧(ddATP、ddCTP、ddTTP、ddGTP,结构见图3),每个试管只加一种。第1次与第2次实验四只试管,在经过相同的温度变化循环后,对反应溶液进行了适当处理,使全部的DNA以单链DNA的形式存在。使用能区分开一个碱基长度差异的凝胶电泳法对含有化合物X的单链DNA进行分析,获得了如图4所示的结果。

①ddNTP一旦参与聚合反应,则DNA单链延伸立即终止,原因是

。

②请根据图4写出模板链碱基序列: 。

图3 图4

答案 (1)耐高温的DNA聚合酶(或Taq DNA聚合酶) 将游离的脱氧核苷酸连接到引物的3'端 (2)引物2

(3)适当降低复性温度 (4)①ddNTP的2、3号碳上都脱氧,参与聚合反应后无法与游离脱氧核苷酸形成磷酸二酯键 ②5'-TAGCGTAGTA-3'

14.IKK激酶由IKKα、IKKβ和IKKγ三种亚基组成,该酶参与动物体内免疫细胞的分化。临床上发现某重症联合免疫缺陷(SCID)患儿IKKβ基因编码区第1 183位碱基T突变为C,导致IKKβ上第395位酪氨酸被组氨酸代替。为研究该患儿发病机制,研究人员应用大引物PCR定点诱变技术培育出SCID模型小鼠,主要过程如图1、2。

图1 定点诱变获得突变基因 图2 模型鼠培育 图3 胸腺淋巴细胞中IKK激酶的三种亚基含量

(1)在PCR体系中,需要加入引物和IKKβ基因外,还需要加入 等。在图1获取突变基因过程中,需要以下3种引物:

引物A:5'-CCCCAACCGGAAAGTGTCA-3'(下划线字母为突变碱基)

引物B:5'-TAAGCTTCGAACATCCTA-3'(下划线部分为限制酶HindⅢ识别序列)

引物C:5'-GTGAGCTCGCTGCCCCAA-3'(下划线部分为限制酶SacⅠ识别序列)

则PCR1中使用的引物有 ,PCR2中使用的引物有 和图中大引物的 (填“①”或“②”)链。

(2)图2模型鼠培育过程中杂合模型鼠(F0)的培育涉及了一系列现代生物技术,下表是其中的一些步骤,请根据题意完成表格内容。

过程 实验目的 步骤要点

导入 a.处理突变基因与载体 ①

b.构建重组载体 利用DNA连接酶催化突变基因和载体连接

c.导入目的基因 ②

发育 d.获取早期胚胎 利用专用培养液培养受精卵,并检测其发育状况

e.代孕获得小鼠 ③

f.鉴定、筛选F0小鼠 利用PCR鉴定基因,筛选出杂合鼠F0

根据图2杂交结果,可以确认突变基因已经较稳定地整合到小鼠细胞的染色体上,在遗传时遵循 定律。研究人员对三种基因型小鼠胸腺淋巴细胞中组成IKK激酶的三种亚基进行提纯和电泳,结果如图3。请依据此结果提出SCID患者免疫缺陷产生的机制:

。

答案 (1)Taq DNA聚合酶(耐高温的DNA聚合酶)、4种脱氧核苷酸(、缓冲液、Mg2+) 引物A和引物C 引物B ② (2)①利用限制酶(SacⅠ、HindⅢ)分别处理突变基因和载体 ②利用显微注射法将重组载体注入小鼠受精卵 ③利用合适的早期胚胎进行胚胎移植 (3)基因分离 IKKβ基因突变导致IKKβ含量减少,IKK激酶含量降低,含量减少不利于免疫细胞分化

15.某病毒在人体细胞表面蛋白受体由ACE2控制表达,该基因的开放阅读框(mRNA从起始密码子到终止密码子之间的核苷酸序列)cDNA序列大小为2 418 bp(bp表示碱基对),在280 bp和1 070 bp位点分别有一个HindⅢ和XhoⅠ酶切位点(图1)。甲、乙两位同学通过分子生物学方法克隆该基因到pMD18-T载体(图2)中,各自的测序结果如图4,并进一步通过双酶切获得ACE2基因编码序列与pEGFP-N1(图2)载体重组(MCS多酶切位点序列如图3所示)并表达。试分析回答下列问题:

图1 ACE2基因开放阅读框cDNA序列示意图

pMD18-T克隆载体结构图 pEGFP-N1表达载体结构图

图2 pMD18-T载体和pEGFP-N1载体结构图

图3 MCS多酶切位点序列图

图4 ACE2基因插入pMD18-T载体后部分DNA测序结果图

(1)根据图2可知,两种载体都具有的基本结构有 、 和限制酶切割位点。

(2)ACE2基因与pMD18-T载体构建的重组质粒经转化后,细胞需要在含氨苄青霉素的培养基中筛选的原因是 。

(3)甲、乙两位同学均得到ACE2基因的PCR产物与pMD18-T载体构建的重组质粒,针对ACE2基因的部分测序结果如图4,并进一步利用图4中标记的限制酶进行双酶切,获得ACE2基因编码序列,同时用相同限制酶酶切pEGFP-N1载体,然后构建重组质粒。两位同学对获得的重组质粒进行酶切检测:①甲同学只得到空载体;②乙同学在重组质粒中检测到了1 348 bp部分目的基因片段。请对该实验结果进行分析:

① 。② 。答案 (1)复制原点(Ori) 标记基因/抗性基因(KanR或AmpR等) (2)载体上含有氨苄青霉素抗性基因(AmpR) (3)①甲同学用BglⅡ和BamHⅠ两种限制酶酶切ACE2与pMD18-T载体构建的重组质粒后,5'端均突出-GATC,产生相同的黏性末端,载体pEGFP-N1用BglⅡ和BamHⅠ两种限制酶双酶切后,可以自连,很难在连接体系中与其他DNA片段形成重组质粒 ②乙同学用XhoⅠ和BamHⅠ两种限制酶酶切ACE2与pMD18-T载体构建的重组质粒,已知ACE2基因编码序列为2 418 bp,ACE2基因在开放阅读框1 070 bp处还有一个XhoⅠ酶切位点,酶切后便可以得到一个1 348 bp(2 418-1 070=1 348)的大片段与载体pEGFP-N1双酶切后的大片段连接构建重组质粒

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录