三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-27 09:42:25 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

单元复习 2

三国两晋南北朝的民族交融与

隋唐统一多民族封建国家的发展

制度变化与创新·民族交融·区域开发·思想文化

分裂——大一统

昆明三中 茶建楠

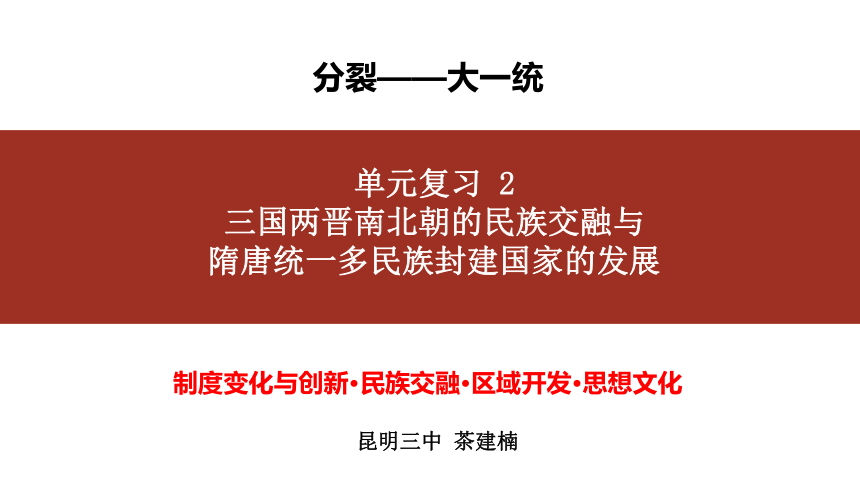

魏晋南北朝时期政权更迭示意图

提取材料中两项反映该时期历史发展的信息,并结合所学知识予以简要说明。(12分)

信息1:政权更迭,社会动荡,但统一是历史发展的主流。

信息2:南方相对于北方政权稳定,有利于南方经济发展。

信息3:少数民族内迁建立政权,推动社会发展。

信息4:少数民族内迁、北民南迁,促进民族交融。

评分标准:信息每条2分,说明4分,从图片反映历史信息的背景、表现、影响等角度作答。

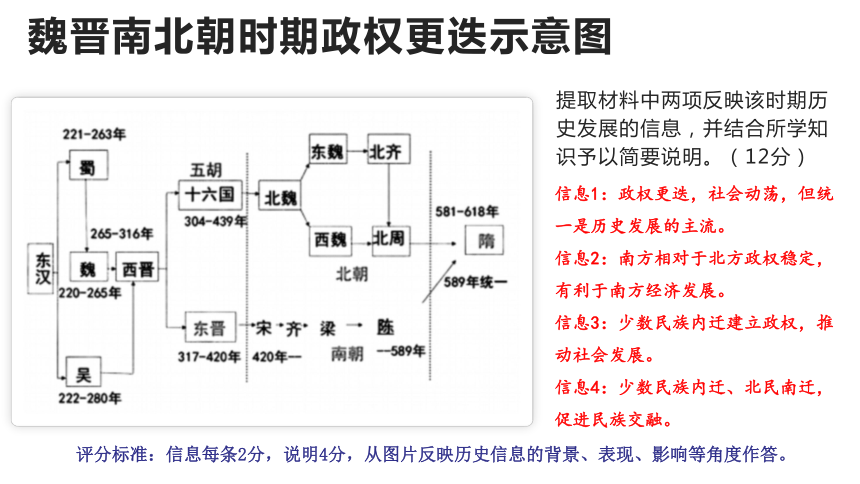

(2020·北京高考)“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡 B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原 D.西域文化成为南北朝文化的主流

下图为北魏贵族墓葬中考古发现的壁画。作为史料它们可以证明当时

A.北魏王朝完成了全国统一 B.少数民族大量内迁

C.边疆民族与汉族逐步交融 D.经济重心仍在北方

有哪些因素促进了民族交融现象的产生?这一现象带来了怎样的影响?

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.边疆民族与汉族逐步交融

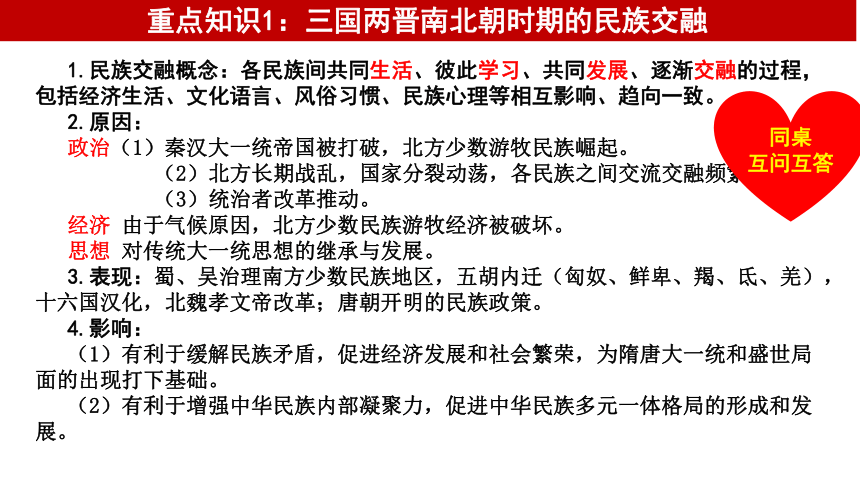

重点知识1:三国两晋南北朝时期的民族交融

1.民族交融概念:各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯、民族心理等相互影响、趋向一致。

2.原因:

政治(1)秦汉大一统帝国被打破,北方少数游牧民族崛起。

(2)北方长期战乱,国家分裂动荡,各民族之间交流交融频繁。

(3)统治者改革推动。

经济 由于气候原因,北方少数民族游牧经济被破坏。

思想 对传统大一统思想的继承与发展。

3.表现:蜀、吴治理南方少数民族地区,五胡内迁(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌),十六国汉化,北魏孝文帝改革;唐朝开明的民族政策。

4.影响:

(1)有利于缓解民族矛盾,促进经济发展和社会繁荣,为隋唐大一统和盛世局面的出现打下基础。

(2)有利于增强中华民族内部凝聚力,促进中华民族多元一体格局的形成和发展。

同桌

互问互答

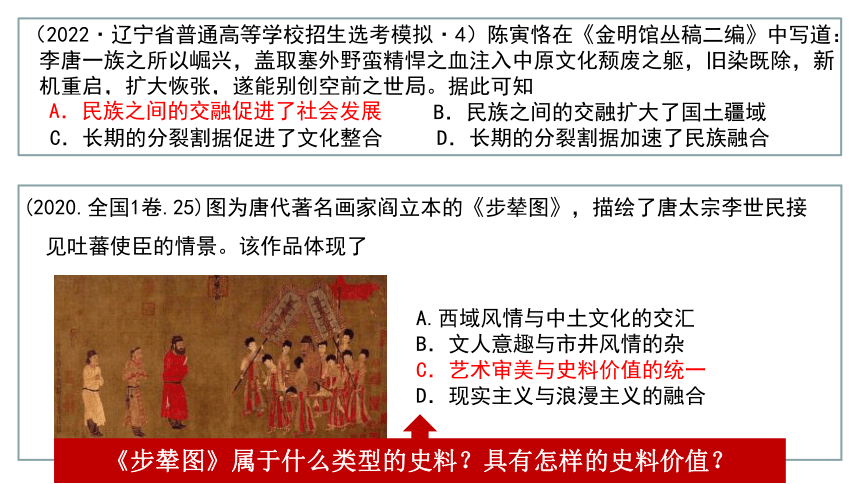

(2020.全国1卷.25)图为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了

《步辇图》属于什么类型的史料?具有怎样的史料价值?

A.西域风情与中土文化的交汇

B.文人意趣与市井风情的杂

C.艺术审美与史料价值的统一

D.现实主义与浪漫主义的融合

(2022·辽宁省普通高等学校招生选考模拟·4)陈寅恪在《金明馆丛稿二编》中写道:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。据此可知

A.民族之间的交融促进了社会发展 B.民族之间的交融扩大了国土疆域

C.长期的分裂割据促进了文化整合 D.长期的分裂割据加速了民族融合

C.艺术审美与史料价值的统一

A.民族之间的交融促进了社会发展

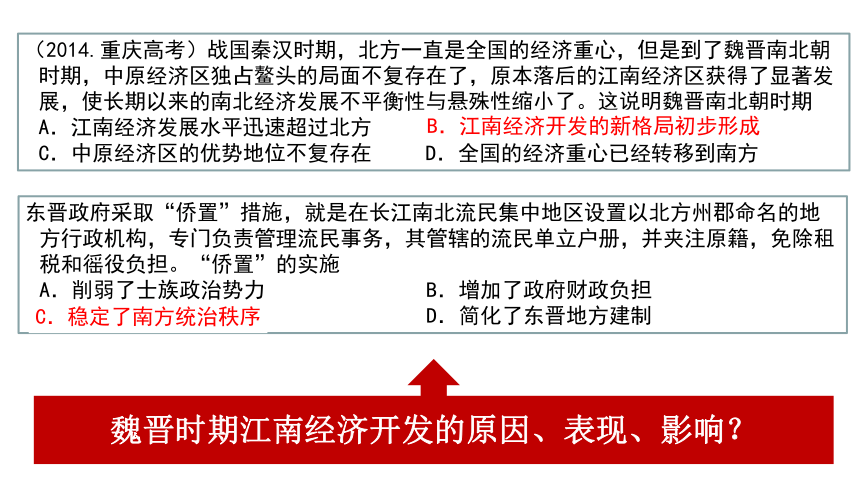

(2014.重庆高考)战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,中原经济区独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济区获得了显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了。这说明魏晋南北朝时期

A.江南经济发展水平迅速超过北方 B.江南经济开发的新格局初步形成

C.中原经济区的优势地位不复存在 D.全国的经济重心已经转移到南方

魏晋时期江南经济开发的原因、表现、影响?

东晋政府采取“侨置”措施,就是在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施

A.削弱了士族政治势力 B.增加了政府财政负担

C.稳定了南方统治秩序 D.简化了东晋地方建制

B.江南经济开发的新格局初步形成

C.稳定了南方统治秩序

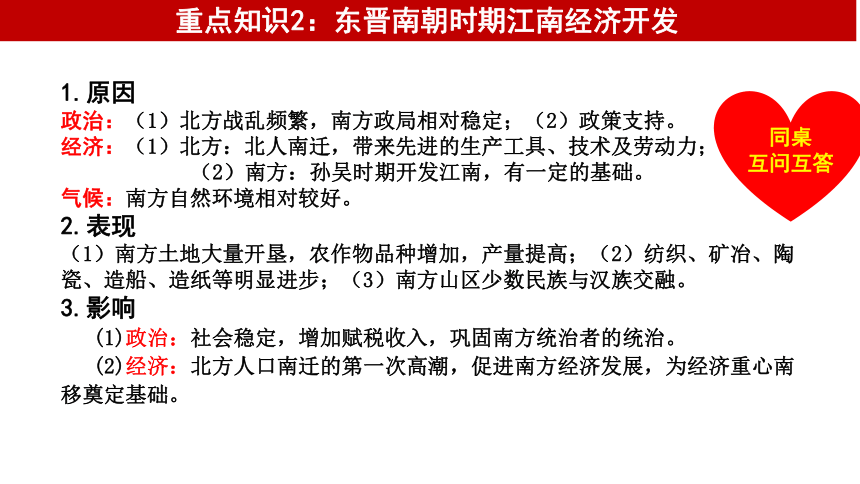

重点知识2:东晋南朝时期江南经济开发

1.原因

政治:(1)北方战乱频繁,南方政局相对稳定;(2)政策支持。

经济:(1)北方:北人南迁,带来先进的生产工具、技术及劳动力;

(2)南方:孙吴时期开发江南,有一定的基础。

气候:南方自然环境相对较好。

2.表现

(1)南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;(2)纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等明显进步;(3)南方山区少数民族与汉族交融。

3.影响

(1)政治:社会稳定,增加赋税收入,巩固南方统治者的统治。

(2)经济:北方人口南迁的第一次高潮,促进南方经济发展,为经济重心南移奠定基础。

同桌

互问互答

唐诗有丰富的地方风物意象。通过检索全唐诗库四万多首唐诗,发现包含“江”字的诗有6447条,包含“舟”“船”的诗共3313条,包含“渔”“鱼”的诗共2784条,包含“莲”“荷”的诗共1827条。这反映了唐代

A.农业经济发展较快 B.水陆交通比较发达

C.江南经济文化兴盛 D.现实主义诗歌盛行

隋唐时期,江南经济进一步发展。唐中叶,经济重心开始南移。

下图为隋朝主要粮仓分布图。图中粮仓投入使用主要得益于

A.全国统一格局形成与社会稳定 B.统治者个人喜好及北方农业发展

C.大运河的开凿与江南经济发展 D.造船业发达与粮食储备技术进步

C.大运河的开凿与江南经济发展

C.江南经济文化兴盛

重点知识3:三国至隋唐的文化新变化

重点论段:魏晋南北朝至隋唐时期,思想活跃,呈现多元的特征;文学艺术成就突出,到唐朝达到新的高峰;科技成就在诸多领域取得新成果,至隋唐时期走在世界前列;中外文化交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响。

下图是中国古代一个时期僧尼占总人口的比重变化,其中导致①至②变化的主要原因是

A.藩镇割据造成社会经济破坏

B.佛道儒实现了三教合一

C.选官制度变革导致世族没落

D.政权更迭加剧社会动荡

D.政权更迭加剧社会动荡

佛教盛行还有没有其他原因?如果把设问改为“变化的主要影响是”,你会得出怎样的答案?

下表是魏晋时期的三则故事,这反映出当时

A.追求个性解放成为时代主流 B.传统儒学遭遇信仰危机

C.士人群体追求世俗生活享受 D.儒、道、佛三教出现交融

B.传统儒学遭遇信仰危机

如何解决危机?

(2020.全国3卷.26)唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出

A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

B.书写气象的灵动性

隋唐时期科技快速发展,如赵州桥是现存最古老的石拱桥,唐代出现了现存最早的雕版印刷品《金刚经》,僧一行首次测算出地球子午线的长度等等。这表明该时期中国科技

A.在诸多领域走在世界前列 B.是集体智慧的结晶

C.已经具有近代化发展趋势 D.注重总结前人经验

青海省西北部柴达木盆地,于20世纪80年代陆续出土了大批南北朝至隋唐时期的文物。据此判断,以下说法正确的是

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

来自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等物品。

A.道教受到当地各民族的热烈追捧

B.魏晋至隋唐东西方交往呈现多路径格局

C.自古以来柴达木盆地是兵家必争之地

D.唐朝实现了对青海地区全面有效的统治

A.在诸多领域走在世界前列

B.魏晋至隋唐东西方交往呈现多路径格局

多内容、多路径格局

回归教材P48地图

重点知识4:隋唐政治制度变化与创新

隋唐历史大势:隋朝盛极一时,隋短命而亡,但影响深远。唐前期出现盛世局面,统一多民族封建国家得到进一步巩固和发展。安史之乱导致唐朝由盛转衰。黄巢起义后,唐朝灭亡,五代十国分裂局面出现。

P35教材思考题:隋唐盛世形成的原因有哪些?

历史大势:人民渴望统一。

(1)政治:改革吏治,选贤与能,从谏如流。

(2)经济:发展生产,规范赋税徭役。

(3)军事:实行府兵制(起于西魏而盛于唐,玄宗时废除,特点兵农合一),对外用兵节制。

(4)文化:大兴文治,兴学重教,科举发展。

(5)民族关系:开明平等的政策,边境统一安定,民族交往密切。

·归纳中国古代选官制度演变的特点?

·回顾教材P38,归纳隋唐时期科举制发展完善的主要史实。

·分析科举制度对中国历代王朝统治的积极影响。

选官制度:从九品中正制到科举制

隋代罢郡、废州与九品中正制的逐步废除,九品中正制被废除之后 曾于唐高祖武德七年(624年)一度恢复 可是仅仅过了数年 又于唐太宗贞观初年再度被废。唐初的政治形势看 九品中正制得以恢复 主要原因有三:第一 隋唐之际门阀势力的存在与门阀观念的盛行,为九品中正制的复活培植了肥沃的土 壤。第二,隋唐之际门荫制度的盛行,为九品中正制的恢复创造了宽松的环境。第三 唐高祖武德元年(618年)“改郡为州” 为州大中正的重新设置提供了便利条件 这是九品中正制得以恢复的重要契机。

——张旭华《隋及唐初九品中正制的废除》《史学月刊》2009.8

隋唐时期九品中正制的恢复与废除,反映了哪一政治力量的消长?

【士族】自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成的一个特殊社会阶层,称为士族。如东晋王与马,共天下。

【庶族】

(2022.湖南高考)据下表可知

时间 事件

隋文帝开皇十五年(595) 废除九品中正制

隋炀帝大业二年(606) 始置进士科

唐高祖武德七年(624) 恢复九品中正制

唐太宗贞观初年(627) 再度废除九品中正制

A.世家大族没落 B.科举制存在严重弊端

C.门阀观念强化 D.九品中正制仍可延续

A.世家大族没落

五代时,有人赞扬科举制度说,无论贫寒之家还是王孙公子,“莫不理推画一,时契大同”。他强调的是,科举考试A.实现王公子弟与百姓平等 B.改变了社会阶层结构

C.体现了公平的选拔原则 D.促成了国家统一

两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平

C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

你还有哪些更好的答案

中央官制:三省六部制

南北朝时期北齐到隋唐政府机构变化示意图

·从图中可以获得哪些历史信息?

·结合三省六部制的特点和教材内容,分析设立“政事堂”的必要性。

唐太宗曾说:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。人心所见,互有不同,苟论难往来,务求至当,舍己从人,亦复何伤!”这说明唐代门下省的设立意在

A.缓和君相矛盾 B.实现分权制衡

C.提高行政效率 D.减少决策失误

唐朝的政事堂是宰相议事的场所,其最初“置政事堂,盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。由此可知,唐朝设置政事堂的直接目的是

A.提高行政效率 B.维护君主权威

C.削弱丞相职权 D.加强中央集权

为什么教材说“三省六部制的确立,使得中央决策和行政体系日臻完备”?

赋税制度:租庸调制到两税法

土地规模(亩) 户数 户数比例

20以下 24 17.3%

20~130 103 74.1%

131~300 10 7.2%

300以上 2 1.4%

小计 139 100%

表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地

A.自耕农经济盛行 B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重 D.农业生产效率提高

A.自耕农经济盛行

租庸调制能够实施的基础是什么?

(2021·昆明市统测)唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,百姓举家逃亡以规避赋税。在此背景之下,唐朝政府实行了

A.土地私有制 B.均田制 C.租庸调制 D.两税法

D.两税法

税赋项目日益简化,人身的控制逐渐放松,征税标准由人丁转为财产。

单元复习 2

三国两晋南北朝的民族交融与

隋唐统一多民族封建国家的发展

制度变化与创新·民族交融·区域开发·思想文化

分裂——大一统

昆明三中 茶建楠

魏晋南北朝时期政权更迭示意图

提取材料中两项反映该时期历史发展的信息,并结合所学知识予以简要说明。(12分)

信息1:政权更迭,社会动荡,但统一是历史发展的主流。

信息2:南方相对于北方政权稳定,有利于南方经济发展。

信息3:少数民族内迁建立政权,推动社会发展。

信息4:少数民族内迁、北民南迁,促进民族交融。

评分标准:信息每条2分,说明4分,从图片反映历史信息的背景、表现、影响等角度作答。

(2020·北京高考)“清乐”源自汉代乐府的俗乐,魏晋时期逐渐雅乐化,此后分散各地。河西地区的清乐与“羌胡之声”结合,南朝的清乐则与江南音乐结合,北朝曾改编清乐并由“胡人”演唱。隋代统一后重新整理了清乐,隋文帝称之为“华夏正声”。清乐的发展说明,魏晋以来

A.中原的传统文化日渐消亡 B.各民族文化互动增多,不断交融

C.汉代的礼乐制度逐步复原 D.西域文化成为南北朝文化的主流

下图为北魏贵族墓葬中考古发现的壁画。作为史料它们可以证明当时

A.北魏王朝完成了全国统一 B.少数民族大量内迁

C.边疆民族与汉族逐步交融 D.经济重心仍在北方

有哪些因素促进了民族交融现象的产生?这一现象带来了怎样的影响?

B.各民族文化互动增多,不断交融

C.边疆民族与汉族逐步交融

重点知识1:三国两晋南北朝时期的民族交融

1.民族交融概念:各民族间共同生活、彼此学习、共同发展、逐渐交融的过程,包括经济生活、文化语言、风俗习惯、民族心理等相互影响、趋向一致。

2.原因:

政治(1)秦汉大一统帝国被打破,北方少数游牧民族崛起。

(2)北方长期战乱,国家分裂动荡,各民族之间交流交融频繁。

(3)统治者改革推动。

经济 由于气候原因,北方少数民族游牧经济被破坏。

思想 对传统大一统思想的继承与发展。

3.表现:蜀、吴治理南方少数民族地区,五胡内迁(匈奴、鲜卑、羯、氐、羌),十六国汉化,北魏孝文帝改革;唐朝开明的民族政策。

4.影响:

(1)有利于缓解民族矛盾,促进经济发展和社会繁荣,为隋唐大一统和盛世局面的出现打下基础。

(2)有利于增强中华民族内部凝聚力,促进中华民族多元一体格局的形成和发展。

同桌

互问互答

(2020.全国1卷.25)图为唐代著名画家阎立本的《步辇图》,描绘了唐太宗李世民接见吐蕃使臣的情景。该作品体现了

《步辇图》属于什么类型的史料?具有怎样的史料价值?

A.西域风情与中土文化的交汇

B.文人意趣与市井风情的杂

C.艺术审美与史料价值的统一

D.现实主义与浪漫主义的融合

(2022·辽宁省普通高等学校招生选考模拟·4)陈寅恪在《金明馆丛稿二编》中写道:李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之血注入中原文化颓废之躯,旧染既除,新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。据此可知

A.民族之间的交融促进了社会发展 B.民族之间的交融扩大了国土疆域

C.长期的分裂割据促进了文化整合 D.长期的分裂割据加速了民族融合

C.艺术审美与史料价值的统一

A.民族之间的交融促进了社会发展

(2014.重庆高考)战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,但是到了魏晋南北朝时期,中原经济区独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济区获得了显著发展,使长期以来的南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了。这说明魏晋南北朝时期

A.江南经济发展水平迅速超过北方 B.江南经济开发的新格局初步形成

C.中原经济区的优势地位不复存在 D.全国的经济重心已经转移到南方

魏晋时期江南经济开发的原因、表现、影响?

东晋政府采取“侨置”措施,就是在长江南北流民集中地区设置以北方州郡命名的地方行政机构,专门负责管理流民事务,其管辖的流民单立户册,并夹注原籍,免除租税和徭役负担。“侨置”的实施

A.削弱了士族政治势力 B.增加了政府财政负担

C.稳定了南方统治秩序 D.简化了东晋地方建制

B.江南经济开发的新格局初步形成

C.稳定了南方统治秩序

重点知识2:东晋南朝时期江南经济开发

1.原因

政治:(1)北方战乱频繁,南方政局相对稳定;(2)政策支持。

经济:(1)北方:北人南迁,带来先进的生产工具、技术及劳动力;

(2)南方:孙吴时期开发江南,有一定的基础。

气候:南方自然环境相对较好。

2.表现

(1)南方土地大量开垦,农作物品种增加,产量提高;(2)纺织、矿冶、陶瓷、造船、造纸等明显进步;(3)南方山区少数民族与汉族交融。

3.影响

(1)政治:社会稳定,增加赋税收入,巩固南方统治者的统治。

(2)经济:北方人口南迁的第一次高潮,促进南方经济发展,为经济重心南移奠定基础。

同桌

互问互答

唐诗有丰富的地方风物意象。通过检索全唐诗库四万多首唐诗,发现包含“江”字的诗有6447条,包含“舟”“船”的诗共3313条,包含“渔”“鱼”的诗共2784条,包含“莲”“荷”的诗共1827条。这反映了唐代

A.农业经济发展较快 B.水陆交通比较发达

C.江南经济文化兴盛 D.现实主义诗歌盛行

隋唐时期,江南经济进一步发展。唐中叶,经济重心开始南移。

下图为隋朝主要粮仓分布图。图中粮仓投入使用主要得益于

A.全国统一格局形成与社会稳定 B.统治者个人喜好及北方农业发展

C.大运河的开凿与江南经济发展 D.造船业发达与粮食储备技术进步

C.大运河的开凿与江南经济发展

C.江南经济文化兴盛

重点知识3:三国至隋唐的文化新变化

重点论段:魏晋南北朝至隋唐时期,思想活跃,呈现多元的特征;文学艺术成就突出,到唐朝达到新的高峰;科技成就在诸多领域取得新成果,至隋唐时期走在世界前列;中外文化交流频繁,异域文化对中国文化产生了深远影响。

下图是中国古代一个时期僧尼占总人口的比重变化,其中导致①至②变化的主要原因是

A.藩镇割据造成社会经济破坏

B.佛道儒实现了三教合一

C.选官制度变革导致世族没落

D.政权更迭加剧社会动荡

D.政权更迭加剧社会动荡

佛教盛行还有没有其他原因?如果把设问改为“变化的主要影响是”,你会得出怎样的答案?

下表是魏晋时期的三则故事,这反映出当时

A.追求个性解放成为时代主流 B.传统儒学遭遇信仰危机

C.士人群体追求世俗生活享受 D.儒、道、佛三教出现交融

B.传统儒学遭遇信仰危机

如何解决危机?

(2020.全国3卷.26)唐代书法家张旭曾说:“始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意。后见公孙氏舞剑器,而得其神。”据此可知,张旭书法呈现出

A.书写结构的严整性 B.书写气象的灵动性

C.书写笔画的繁杂性 D.书写技法的内敛性

B.书写气象的灵动性

隋唐时期科技快速发展,如赵州桥是现存最古老的石拱桥,唐代出现了现存最早的雕版印刷品《金刚经》,僧一行首次测算出地球子午线的长度等等。这表明该时期中国科技

A.在诸多领域走在世界前列 B.是集体智慧的结晶

C.已经具有近代化发展趋势 D.注重总结前人经验

青海省西北部柴达木盆地,于20世纪80年代陆续出土了大批南北朝至隋唐时期的文物。据此判断,以下说法正确的是

来自中原的物品 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符篆锦两件,其中一件上的文字是“上天太阳神光明,诸神佑护市易,大吉必来,急急如太上律令”。

藏文化方面的物品 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片。

来自西方的物品 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质佛舍利容器、玛瑙珠、铜香水瓶等物品。

A.道教受到当地各民族的热烈追捧

B.魏晋至隋唐东西方交往呈现多路径格局

C.自古以来柴达木盆地是兵家必争之地

D.唐朝实现了对青海地区全面有效的统治

A.在诸多领域走在世界前列

B.魏晋至隋唐东西方交往呈现多路径格局

多内容、多路径格局

回归教材P48地图

重点知识4:隋唐政治制度变化与创新

隋唐历史大势:隋朝盛极一时,隋短命而亡,但影响深远。唐前期出现盛世局面,统一多民族封建国家得到进一步巩固和发展。安史之乱导致唐朝由盛转衰。黄巢起义后,唐朝灭亡,五代十国分裂局面出现。

P35教材思考题:隋唐盛世形成的原因有哪些?

历史大势:人民渴望统一。

(1)政治:改革吏治,选贤与能,从谏如流。

(2)经济:发展生产,规范赋税徭役。

(3)军事:实行府兵制(起于西魏而盛于唐,玄宗时废除,特点兵农合一),对外用兵节制。

(4)文化:大兴文治,兴学重教,科举发展。

(5)民族关系:开明平等的政策,边境统一安定,民族交往密切。

·归纳中国古代选官制度演变的特点?

·回顾教材P38,归纳隋唐时期科举制发展完善的主要史实。

·分析科举制度对中国历代王朝统治的积极影响。

选官制度:从九品中正制到科举制

隋代罢郡、废州与九品中正制的逐步废除,九品中正制被废除之后 曾于唐高祖武德七年(624年)一度恢复 可是仅仅过了数年 又于唐太宗贞观初年再度被废。唐初的政治形势看 九品中正制得以恢复 主要原因有三:第一 隋唐之际门阀势力的存在与门阀观念的盛行,为九品中正制的复活培植了肥沃的土 壤。第二,隋唐之际门荫制度的盛行,为九品中正制的恢复创造了宽松的环境。第三 唐高祖武德元年(618年)“改郡为州” 为州大中正的重新设置提供了便利条件 这是九品中正制得以恢复的重要契机。

——张旭华《隋及唐初九品中正制的废除》《史学月刊》2009.8

隋唐时期九品中正制的恢复与废除,反映了哪一政治力量的消长?

【士族】自三国、西晋以来,一些声名显赫的士大夫家族世代把持官位,享受政治、经济等方面特权,形成的一个特殊社会阶层,称为士族。如东晋王与马,共天下。

【庶族】

(2022.湖南高考)据下表可知

时间 事件

隋文帝开皇十五年(595) 废除九品中正制

隋炀帝大业二年(606) 始置进士科

唐高祖武德七年(624) 恢复九品中正制

唐太宗贞观初年(627) 再度废除九品中正制

A.世家大族没落 B.科举制存在严重弊端

C.门阀观念强化 D.九品中正制仍可延续

A.世家大族没落

五代时,有人赞扬科举制度说,无论贫寒之家还是王孙公子,“莫不理推画一,时契大同”。他强调的是,科举考试A.实现王公子弟与百姓平等 B.改变了社会阶层结构

C.体现了公平的选拔原则 D.促成了国家统一

两汉实行州郡推荐、朝廷考试任用的察举制;经魏晋九品中正制,至隋唐演变为自由投考、差额录用的科举制。科举制更有利于

A.选拔最优秀的官吏 B.鉴别官员道德水平

C.排除世家子弟入仕 D.提升社会文化水平

你还有哪些更好的答案

中央官制:三省六部制

南北朝时期北齐到隋唐政府机构变化示意图

·从图中可以获得哪些历史信息?

·结合三省六部制的特点和教材内容,分析设立“政事堂”的必要性。

唐太宗曾说:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。人心所见,互有不同,苟论难往来,务求至当,舍己从人,亦复何伤!”这说明唐代门下省的设立意在

A.缓和君相矛盾 B.实现分权制衡

C.提高行政效率 D.减少决策失误

唐朝的政事堂是宰相议事的场所,其最初“置政事堂,盖以中书出诏令,门下掌封驳,日有争论,纷纭不决,故使两省先于政事堂议定,然后奏闻”。由此可知,唐朝设置政事堂的直接目的是

A.提高行政效率 B.维护君主权威

C.削弱丞相职权 D.加强中央集权

为什么教材说“三省六部制的确立,使得中央决策和行政体系日臻完备”?

赋税制度:租庸调制到两税法

土地规模(亩) 户数 户数比例

20以下 24 17.3%

20~130 103 74.1%

131~300 10 7.2%

300以上 2 1.4%

小计 139 100%

表为唐代后期敦煌某地土地占有情况统计表。据此可知,当时该地

A.自耕农经济盛行 B.土地集中现象突出

C.均田制破坏严重 D.农业生产效率提高

A.自耕农经济盛行

租庸调制能够实施的基础是什么?

(2021·昆明市统测)唐中期以后,随着人口增加,土地兼并加剧,百姓举家逃亡以规避赋税。在此背景之下,唐朝政府实行了

A.土地私有制 B.均田制 C.租庸调制 D.两税法

D.两税法

税赋项目日益简化,人身的控制逐渐放松,征税标准由人丁转为财产。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进