统编版语文七年级上册 13 植树的牧羊人 教案

文档属性

| 名称 | 统编版语文七年级上册 13 植树的牧羊人 教案 |  | |

| 格式 | DOCX | ||

| 文件大小 | 160.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-27 20:17:56 | ||

图片预览

文档简介

13 植树的牧羊人

感知主题的方法

(1)分析文章的标题,有的文章标题可以揭示中心。

(2)分析文章的结尾,有的记叙文是卒章显志。

(3)分析文章中议论、抒情的句子,有的文章用简短的议论、抒情揭示中心。

(4)从文章的写人叙事中进行概括,材料是为中心服务的,从中可以看出作者的观点、态度和情感。

答题模式:本文记叙(描写了)__________的故事(事件经过、事迹、景物),表现了(赞美了、反映了、歌颂了、揭示了、揭露了、批判了)__________的思想(性格、精神、实质、特征),抒发了作者________的感情。

1.语言运用:继续学习默读,在整体感知文章、了解基本内容的基础上,争取提高阅读速度。

2.思维发展:把握文章内容,梳理故事情节。

3.审美鉴赏:分析人物形象,感受人物精神和人格魅力。

4.文化传承:结合生活体验,思考牧羊人植树行为的意义。

1.锻炼默读能力,快速把握文章大意及思路。

2.运用圈点勾画的方法,找出相关语句,分析牧羊人的形象。

抓关键语句,多角度解读文章主旨及情感;理解牧羊人精神的现实意义。

诵读法、提问法、探究法。

一、创设情景 导入新课

1953年美国《读者文摘》杂志策划了一个征稿专题活动:“你曾见过的最平凡、最难忘的人是谁?”编辑部陆续收到投稿,其中法国作家让·乔诺的作品《植树的牧羊人》最为打动人心。今天就让我们一起走进这位“植树的牧羊人”,感受他的情怀。(板书课题)

二、检查预习 疏通字词

1.文学常识

(1)作者简介

让·乔诺(1895—1970),法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈战争后成为坚定的和平主义者。他的作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是二十世纪法国最著名的作家之一。1932年获得法国荣誉勋章,1953年以全部作品获得摩纳哥王子奖,次年,入选为龚古尔学院成员。他的作品风格多样,很难被人归类,多半作品都是以他的家乡和周边地区——阿尔卑斯山和普罗旺斯地区为背景。

(2)背景链接

《植树的牧羊人》是法国作家让·乔诺于1953年应美国一本杂志专题“你曾经见过的最平凡、最难忘的人是谁”的约稿而写的。编辑收到这个让人震撼的故事后,调查得知在普罗旺斯山区小镇并没有一名叫艾力译·布菲的老人后,稿子就被退了回来。第二年该文在美国《Vogue》杂志上发表,之后在十多个国家翻译发表。让·乔诺用23年时间创作出震撼心灵的环保主题的故事,当这本书送到出版商手里时,仅有7页文字是打字机打出来的,其余全部是作家一笔一笔手写的。《植树的牧羊人》是让·乔诺晚期的作品,是虚构的小说世界。虽然是虚构的故事,但主人公的精神鼓舞了很多人,为世界各地的森林再生做出了贡献。

2.生难字词

(1)字音

栋(dòng) 拣(jiǎn) 戳(chuō) 慷慨(kāng kǎi)

帐篷(zhànɡ) 废墟(xū) 坍塌(tān) 呼啸(xiào)

滚烫(tàng) 张扬(yáng) 溜达(liū) 琢磨(zuó)

微薄(bó) 酬劳(chóu) 硬朗(lǎng) 水渠(qú)

流淌(tǎng) 光秃秃(tū) 不毛之地(máo) 刨根问底(páo)

沉默寡言(guǎ)

(2)词义

【干涸】干枯,没有水。

【坍塌】建筑物或堆积物倒下来。

【造就】培养使有成就。

【硬朗】(老人)身体健壮。

【溜达】散步,闲走。

【不毛之地】不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地。

【刨根问底】追究底细;寻根究底。

【沉默寡言】形容人性格沉静,很少说话。

三、 聚焦评价 感知人物

1.请同学们默读全文,用“____”勾画出作者直接评价牧羊人的句子。同时标出表现牧羊人品格的词语。

点拨:第1段:想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

第4段:不过,他显得自信、平和。在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

第6段:他的那条大狗也像主人一样,安静,忠厚,不张扬。

第15段:他还是那么沉默寡言。

第17段:这是老人种树带来的连锁反应,是我见过的最了不起的奇迹!

第21段:他做到了只有上天才能做到的事。

2.作者在第1段说“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。”那么作者判断牧羊人是好人,用了多少年的时间?请大家快速浏览课文,用“______”勾画出课文中标志时间转换的词句。

点拨:①1910年种的橡树。②那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区。③这样过了一年,第一次世界大战爆发了。④在军队里待了五年。战争结束了……我又踏上了去往那片高原的路。⑤从1920年开始,我几乎每年都去看望这位植树的老人。⑥1945年6月,我最后一次见到植树的老人。

小结:课文按时间顺序重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。通过梳理我们了解到牧羊人用了35年的时间来种树,作者用了32年的时间来判断牧羊人是好人。所以作者用了“长期”一词来形容,从而侧面凸显牧羊人种树的艰难。

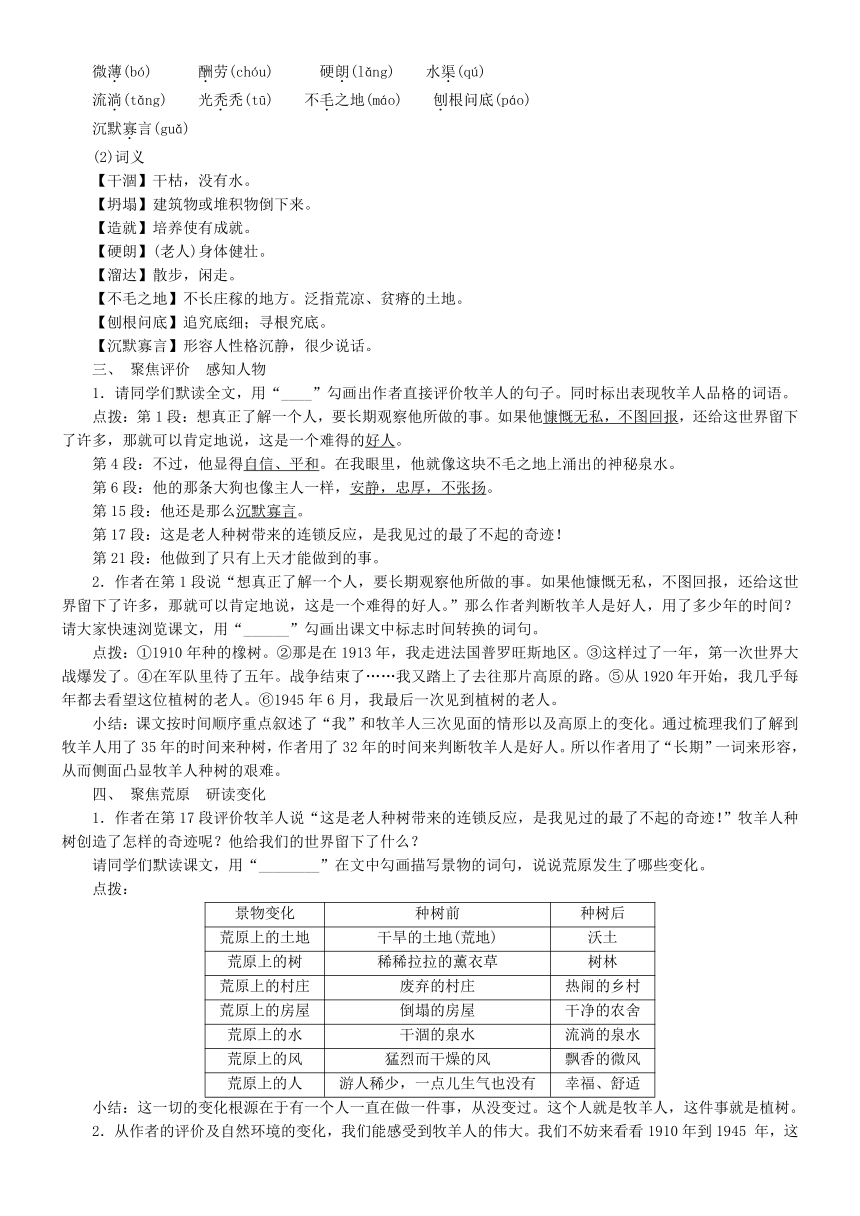

四、 聚焦荒原 研读变化

1.作者在第17段评价牧羊人说“这是老人种树带来的连锁反应,是我见过的最了不起的奇迹!”牧羊人种树创造了怎样的奇迹呢?他给我们的世界留下了什么?

请同学们默读课文,用“________”在文中勾画描写景物的词句,说说荒原发生了哪些变化。

点拨:

景物变化 种树前 种树后

荒原上的土地 干旱的土地(荒地) 沃土

荒原上的树 稀稀拉拉的薰衣草 树林

荒原上的村庄 废弃的村庄 热闹的乡村

荒原上的房屋 倒塌的房屋 干净的农舍

荒原上的水 干涸的泉水 流淌的泉水

荒原上的风 猛烈而干燥的风 飘香的微风

荒原上的人 游人稀少,一点儿生气也没有 幸福、舒适

小结:这一切的变化根源在于有一个人一直在做一件事,从没变过。这个人就是牧羊人,这件事就是植树。

2.从作者的评价及自然环境的变化,我们能感受到牧羊人的伟大。我们不妨来看看1910年到1945 年,这个伟大的牧羊人的世界是什么样子的,牧羊人是怎样做的。

点拨:社会环境:1914~1918第一次世界大战。1939~1945第二次世界大战。牧羊人:三十五年来,他一直在种树。当世界陷入战争,当无数生命和家园被摧毁的时候,牧羊人仍心无旁骛地种树。

小结:一边是对生命的毁灭,而另一边是一个人对创造生命的执着。作者不由得感叹道:“人类除了毁灭,还可以像上天一样创造。”请同学们一起来读一读“当我想到,眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力造就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上天一样创造”。让我们再次感受并歌颂这平凡中的伟大!

五、拓展探究

1.阅读课文最后一段,说说你看到了一个什么样的牧羊人,作者是怎样刻画牧羊人形象的。

点拨:我看到了一个慷慨无私、不图回报、自信、平和、安静、忠厚、不张扬、有毅力、坚持执着,永不放弃的牧羊人,一个难得的好人。作者借助一个个典型的场景,采用直接描写和间接描写的方式对牧羊人进行刻画,使这一人物形象更加丰满,也使牧羊人的精神永远留在了我们心中。

2.如果现在我们要进行“时代楷模”微电影的拍摄,你最想拍摄的是文中的哪个场景呢?请同学们勾画出对牧羊人描写(直接描写和间接描写)的句子,说一说你想为我们展现一个怎样的牧羊人。

点拨:我最想拍摄的是牧羊人挑选橡子的场景。我想为大家展现一个认真、仔细的牧羊人。从他“一颗一颗仔细地挑选”“要把好的和坏的分开”“他一边数,一边又把个儿小的,成者有裂缝的拣了出去”,可以看出他认真、仔细。

3.作者对牧羊人给予了高度评价,那了解了牧羊人的事迹后你对牧羊人的评价又是怎样的呢?导演说,在“时代楷模”微电影的开篇,我们还需要一则颁奖词,下面就请你来为牧羊人写颁奖词。

点拨:

时代楷模——牧羊人

绿了荒漠,白了头发。

几十年的坚持,双手植树,造福后人。

他,平和乐观,积极生活,不为名利。

他,平凡而伟大,创造了一片生机勃勃的沃土。

六、 走进大中国 寻找植树人

我们所处的社会中也有很多默默“种树”的人,他们以非凡的毅力,辛勤耕耘,种植着希望和幸福,你认识或听说过这样的人吗?试着为他写一段文字,记录他的事迹,并写出你的评价和感受。

点拨:

中国的植树人“袁隆平”

袁隆平是“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者,是令人尊敬和爱戴的科学家。他是杂交水稻研究的开创者,是世界上第一个将水稻的杂交优势成功地应用于生产的科学家,他几十年来致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做出巨大贡献。他用一粒种子改变世界,解决全球百分之六十人口的吃饭问题,为人类真正摆脱饥饿而奔走在世界各地,直至生命的尽头。

小结:袁隆平就是我们国家默默种树的人,像袁隆平这样默默耕耘的人还有很多。其实,我们都是植树人。“中国梦是民族的梦,也是每个中国人的梦。”新时代,每个人都必须是植树人,我们的社会才会郁郁葱葱,才能拥有更多生命的绿洲。让我们朝夕以争,拼搏奋斗,共同迎接“圆梦”时刻。

植树的牧羊人

本文虽是小说,但是对学生写作记叙文也有很大的启发与帮助。特别需要谈的就是文章结构的紧密联系。这不仅体现在首尾两段,在文章的每一处都有很好的照应。在教学中,我先梳理情节,然后逐段逐句地带领学生去读。在字里行间的品读中,我不时地发问“你怎么理解这句话”“这句话是不是闲笔”“你觉得这段中的哪一句最值得品味”。学生都很聪明,很快就发现了“我感觉,没有什么事能打乱他的生活”“看起来他并不在意”“他决定,既然没有重要的事情去做,就动手种树吧”“这个男人坚持做着自己想做的事”等句子。将这些句子一一找出,人物的形象和文章的主题就显而易见了。

感知主题的方法

(1)分析文章的标题,有的文章标题可以揭示中心。

(2)分析文章的结尾,有的记叙文是卒章显志。

(3)分析文章中议论、抒情的句子,有的文章用简短的议论、抒情揭示中心。

(4)从文章的写人叙事中进行概括,材料是为中心服务的,从中可以看出作者的观点、态度和情感。

答题模式:本文记叙(描写了)__________的故事(事件经过、事迹、景物),表现了(赞美了、反映了、歌颂了、揭示了、揭露了、批判了)__________的思想(性格、精神、实质、特征),抒发了作者________的感情。

1.语言运用:继续学习默读,在整体感知文章、了解基本内容的基础上,争取提高阅读速度。

2.思维发展:把握文章内容,梳理故事情节。

3.审美鉴赏:分析人物形象,感受人物精神和人格魅力。

4.文化传承:结合生活体验,思考牧羊人植树行为的意义。

1.锻炼默读能力,快速把握文章大意及思路。

2.运用圈点勾画的方法,找出相关语句,分析牧羊人的形象。

抓关键语句,多角度解读文章主旨及情感;理解牧羊人精神的现实意义。

诵读法、提问法、探究法。

一、创设情景 导入新课

1953年美国《读者文摘》杂志策划了一个征稿专题活动:“你曾见过的最平凡、最难忘的人是谁?”编辑部陆续收到投稿,其中法国作家让·乔诺的作品《植树的牧羊人》最为打动人心。今天就让我们一起走进这位“植树的牧羊人”,感受他的情怀。(板书课题)

二、检查预习 疏通字词

1.文学常识

(1)作者简介

让·乔诺(1895—1970),法国著名作家、电影编剧。在第一次世界大战时曾当过步兵,在经历惨烈战争后成为坚定的和平主义者。他的作品获奖很多,部分作品被搬上银幕,被认为是二十世纪法国最著名的作家之一。1932年获得法国荣誉勋章,1953年以全部作品获得摩纳哥王子奖,次年,入选为龚古尔学院成员。他的作品风格多样,很难被人归类,多半作品都是以他的家乡和周边地区——阿尔卑斯山和普罗旺斯地区为背景。

(2)背景链接

《植树的牧羊人》是法国作家让·乔诺于1953年应美国一本杂志专题“你曾经见过的最平凡、最难忘的人是谁”的约稿而写的。编辑收到这个让人震撼的故事后,调查得知在普罗旺斯山区小镇并没有一名叫艾力译·布菲的老人后,稿子就被退了回来。第二年该文在美国《Vogue》杂志上发表,之后在十多个国家翻译发表。让·乔诺用23年时间创作出震撼心灵的环保主题的故事,当这本书送到出版商手里时,仅有7页文字是打字机打出来的,其余全部是作家一笔一笔手写的。《植树的牧羊人》是让·乔诺晚期的作品,是虚构的小说世界。虽然是虚构的故事,但主人公的精神鼓舞了很多人,为世界各地的森林再生做出了贡献。

2.生难字词

(1)字音

栋(dòng) 拣(jiǎn) 戳(chuō) 慷慨(kāng kǎi)

帐篷(zhànɡ) 废墟(xū) 坍塌(tān) 呼啸(xiào)

滚烫(tàng) 张扬(yáng) 溜达(liū) 琢磨(zuó)

微薄(bó) 酬劳(chóu) 硬朗(lǎng) 水渠(qú)

流淌(tǎng) 光秃秃(tū) 不毛之地(máo) 刨根问底(páo)

沉默寡言(guǎ)

(2)词义

【干涸】干枯,没有水。

【坍塌】建筑物或堆积物倒下来。

【造就】培养使有成就。

【硬朗】(老人)身体健壮。

【溜达】散步,闲走。

【不毛之地】不长庄稼的地方。泛指荒凉、贫瘠的土地。

【刨根问底】追究底细;寻根究底。

【沉默寡言】形容人性格沉静,很少说话。

三、 聚焦评价 感知人物

1.请同学们默读全文,用“____”勾画出作者直接评价牧羊人的句子。同时标出表现牧羊人品格的词语。

点拨:第1段:想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。

第4段:不过,他显得自信、平和。在我眼里,他就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。

第6段:他的那条大狗也像主人一样,安静,忠厚,不张扬。

第15段:他还是那么沉默寡言。

第17段:这是老人种树带来的连锁反应,是我见过的最了不起的奇迹!

第21段:他做到了只有上天才能做到的事。

2.作者在第1段说“想真正了解一个人,要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私,不图回报,还给这世界留下了许多,那就可以肯定地说,这是一个难得的好人。”那么作者判断牧羊人是好人,用了多少年的时间?请大家快速浏览课文,用“______”勾画出课文中标志时间转换的词句。

点拨:①1910年种的橡树。②那是在1913年,我走进法国普罗旺斯地区。③这样过了一年,第一次世界大战爆发了。④在军队里待了五年。战争结束了……我又踏上了去往那片高原的路。⑤从1920年开始,我几乎每年都去看望这位植树的老人。⑥1945年6月,我最后一次见到植树的老人。

小结:课文按时间顺序重点叙述了“我”和牧羊人三次见面的情形以及高原上的变化。通过梳理我们了解到牧羊人用了35年的时间来种树,作者用了32年的时间来判断牧羊人是好人。所以作者用了“长期”一词来形容,从而侧面凸显牧羊人种树的艰难。

四、 聚焦荒原 研读变化

1.作者在第17段评价牧羊人说“这是老人种树带来的连锁反应,是我见过的最了不起的奇迹!”牧羊人种树创造了怎样的奇迹呢?他给我们的世界留下了什么?

请同学们默读课文,用“________”在文中勾画描写景物的词句,说说荒原发生了哪些变化。

点拨:

景物变化 种树前 种树后

荒原上的土地 干旱的土地(荒地) 沃土

荒原上的树 稀稀拉拉的薰衣草 树林

荒原上的村庄 废弃的村庄 热闹的乡村

荒原上的房屋 倒塌的房屋 干净的农舍

荒原上的水 干涸的泉水 流淌的泉水

荒原上的风 猛烈而干燥的风 飘香的微风

荒原上的人 游人稀少,一点儿生气也没有 幸福、舒适

小结:这一切的变化根源在于有一个人一直在做一件事,从没变过。这个人就是牧羊人,这件事就是植树。

2.从作者的评价及自然环境的变化,我们能感受到牧羊人的伟大。我们不妨来看看1910年到1945 年,这个伟大的牧羊人的世界是什么样子的,牧羊人是怎样做的。

点拨:社会环境:1914~1918第一次世界大战。1939~1945第二次世界大战。牧羊人:三十五年来,他一直在种树。当世界陷入战争,当无数生命和家园被摧毁的时候,牧羊人仍心无旁骛地种树。

小结:一边是对生命的毁灭,而另一边是一个人对创造生命的执着。作者不由得感叹道:“人类除了毁灭,还可以像上天一样创造。”请同学们一起来读一读“当我想到,眼前的一切,不是靠什么先进的技术,而是靠一个人的双手和毅力造就的,我才明白,人类除了毁灭,还可以像上天一样创造”。让我们再次感受并歌颂这平凡中的伟大!

五、拓展探究

1.阅读课文最后一段,说说你看到了一个什么样的牧羊人,作者是怎样刻画牧羊人形象的。

点拨:我看到了一个慷慨无私、不图回报、自信、平和、安静、忠厚、不张扬、有毅力、坚持执着,永不放弃的牧羊人,一个难得的好人。作者借助一个个典型的场景,采用直接描写和间接描写的方式对牧羊人进行刻画,使这一人物形象更加丰满,也使牧羊人的精神永远留在了我们心中。

2.如果现在我们要进行“时代楷模”微电影的拍摄,你最想拍摄的是文中的哪个场景呢?请同学们勾画出对牧羊人描写(直接描写和间接描写)的句子,说一说你想为我们展现一个怎样的牧羊人。

点拨:我最想拍摄的是牧羊人挑选橡子的场景。我想为大家展现一个认真、仔细的牧羊人。从他“一颗一颗仔细地挑选”“要把好的和坏的分开”“他一边数,一边又把个儿小的,成者有裂缝的拣了出去”,可以看出他认真、仔细。

3.作者对牧羊人给予了高度评价,那了解了牧羊人的事迹后你对牧羊人的评价又是怎样的呢?导演说,在“时代楷模”微电影的开篇,我们还需要一则颁奖词,下面就请你来为牧羊人写颁奖词。

点拨:

时代楷模——牧羊人

绿了荒漠,白了头发。

几十年的坚持,双手植树,造福后人。

他,平和乐观,积极生活,不为名利。

他,平凡而伟大,创造了一片生机勃勃的沃土。

六、 走进大中国 寻找植树人

我们所处的社会中也有很多默默“种树”的人,他们以非凡的毅力,辛勤耕耘,种植着希望和幸福,你认识或听说过这样的人吗?试着为他写一段文字,记录他的事迹,并写出你的评价和感受。

点拨:

中国的植树人“袁隆平”

袁隆平是“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者,是令人尊敬和爱戴的科学家。他是杂交水稻研究的开创者,是世界上第一个将水稻的杂交优势成功地应用于生产的科学家,他几十年来致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给做出巨大贡献。他用一粒种子改变世界,解决全球百分之六十人口的吃饭问题,为人类真正摆脱饥饿而奔走在世界各地,直至生命的尽头。

小结:袁隆平就是我们国家默默种树的人,像袁隆平这样默默耕耘的人还有很多。其实,我们都是植树人。“中国梦是民族的梦,也是每个中国人的梦。”新时代,每个人都必须是植树人,我们的社会才会郁郁葱葱,才能拥有更多生命的绿洲。让我们朝夕以争,拼搏奋斗,共同迎接“圆梦”时刻。

植树的牧羊人

本文虽是小说,但是对学生写作记叙文也有很大的启发与帮助。特别需要谈的就是文章结构的紧密联系。这不仅体现在首尾两段,在文章的每一处都有很好的照应。在教学中,我先梳理情节,然后逐段逐句地带领学生去读。在字里行间的品读中,我不时地发问“你怎么理解这句话”“这句话是不是闲笔”“你觉得这段中的哪一句最值得品味”。学生都很聪明,很快就发现了“我感觉,没有什么事能打乱他的生活”“看起来他并不在意”“他决定,既然没有重要的事情去做,就动手种树吧”“这个男人坚持做着自己想做的事”等句子。将这些句子一一找出,人物的形象和文章的主题就显而易见了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 春

- 2 济南的冬天

- 3*雨的四季

- 4 古代诗歌四首

- 写作 热爱生活,热爱写作

- 第二单元

- 5 秋天的怀念

- 6 散步

- 7*散文诗两首(金色花、荷叶母亲)

- 8 《世说新语》二则(咏雪、陈太丘与友期)

- 写作 学会记事

- 第三单元

- 9 从百草园到三味书屋

- 10*再塑生命的人

- 11《论语》十二章

- 写作 写人要抓住特点

- 名著导读 《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 12 纪念白求恩

- 13 植树的牧羊人

- 14* 走一步,再走一步

- 15 诫子书

- 写作 思路要清晰

- 第五单元

- 16 猫

- 17*动物笑谈

- 18 狼

- 写作 如何突出中心

- 第六单元

- 19 皇帝的新装

- 20 天上的街市

- 21*女娲造人

- 22 寓言四则

- 写作 发挥联想和想象

- 名著导读 《西游记》:精读和跳读

- 课外古诗词

- 个别地区使用课题

- 11*窃读记

- 18 鸟

- 22 诗二首