第8课 三国至隋唐的文化 教学课件(共21张PPT) 2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第8课 三国至隋唐的文化 教学课件(共21张PPT) 2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-27 13:05:20 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

公元67年,汉明帝在洛阳建立第一座官办寺庙——白马寺

山西大同悬空寺 是“三教合一”的独特寺庙

敦煌莫高窟 鹿王本生图

九色鹿

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

第8课 三国至隋唐的文化

课程标准:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

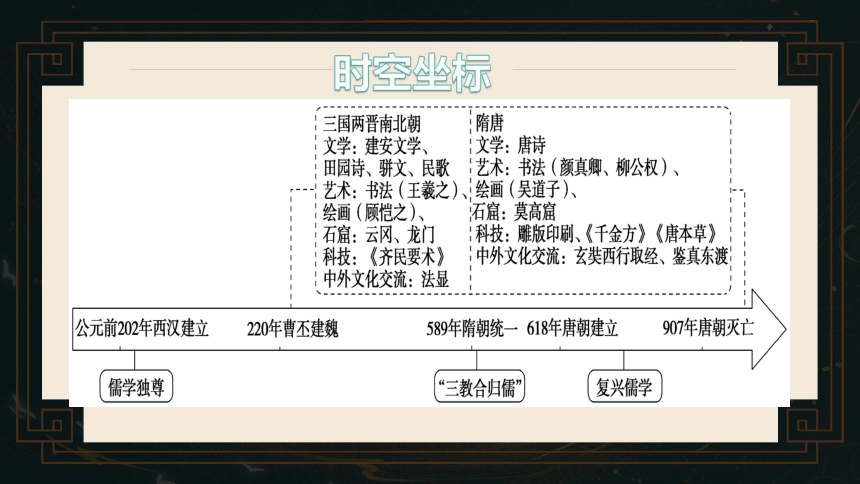

时空坐标

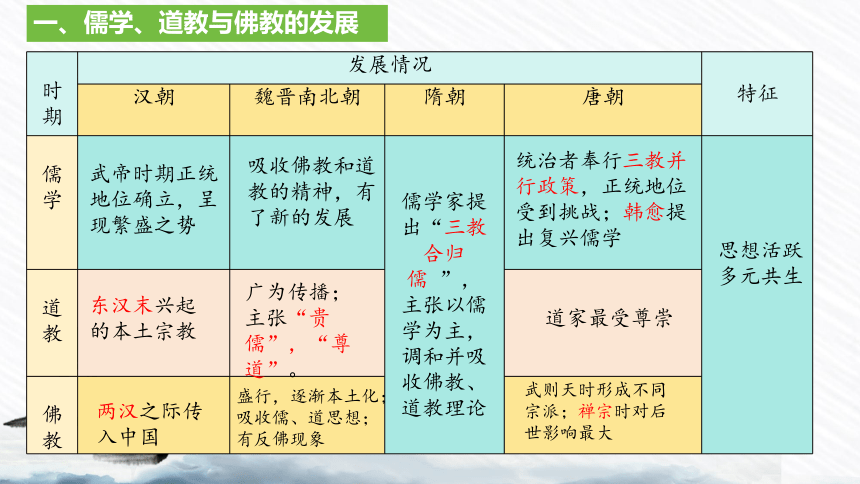

一、儒学、道教与佛教的发展

节日PPT模板 http:///jieri/

时期 发展情况

特征

汉朝 魏晋南北朝 隋朝 唐朝

儒学

道教

佛教

武帝时期正统地位确立,呈现繁盛之势

儒学家提出“三教合归儒 ”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教理论

吸收佛教和道教的精神,有了新的发展

东汉末兴起的本土宗教

统治者奉行三教并行政策,正统地位受到挑战;韩愈提出复兴儒学

广为传播;主张“贵儒”,“尊道”。

两汉之际传入中国

道家最受尊崇

盛行,逐渐本土化;吸收儒、道思想;有反佛现象

思想活跃

多元共生

武则天时形成不同宗派;禅宗时对后世影响最大

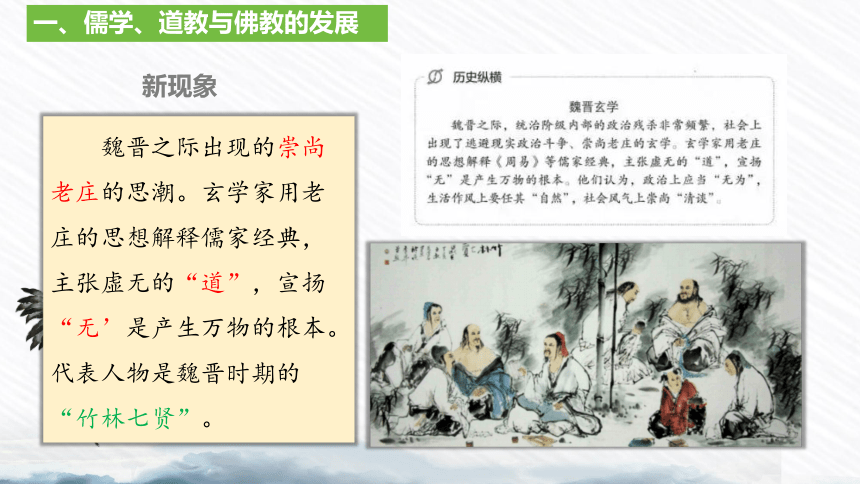

新现象

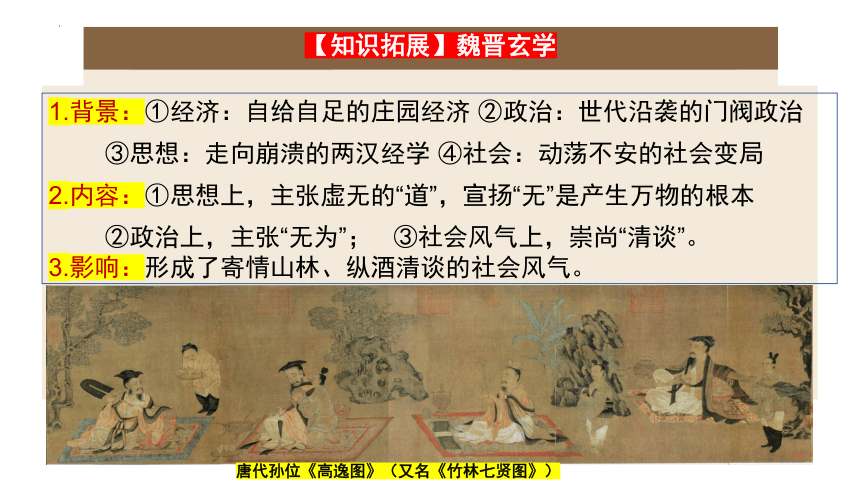

魏晋之际出现的崇尚老庄的思潮。玄学家用老庄的思想解释儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无’是产生万物的根本。代表人物是魏晋时期的“竹林七贤”。

一、儒学、道教与佛教的发展

1.背景:①经济:自给自足的庄园经济 ②政治:世代沿袭的门阀政治

③思想:走向崩溃的两汉经学 ④社会:动荡不安的社会变局

2.内容:①思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本

②政治上,主张“无为”; ③社会风气上,崇尚“清谈”。

3.影响:形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

【知识拓展】魏晋玄学

唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)

节日PPT模板 http:///jieri/

维护儒学的地位

夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制,口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义、父子之情。况其身死已久,枯朽之骨,凶秽之余,岂宜令入宫禁? ——韩愈《论佛骨表》不塞不流,不止不行。人其人,火其书,庐其居。明先王之道以道之,鳏寡孤独废疾者有养也。 ——韩愈《原道》

代表:韩愈

目的:维护封建统治

主张:用儒家的______和__________来反对佛教的观点

天命论

封建纲常

影响:巩固了儒学主流思想的统治地位

节日PPT模板 http:///jieri/

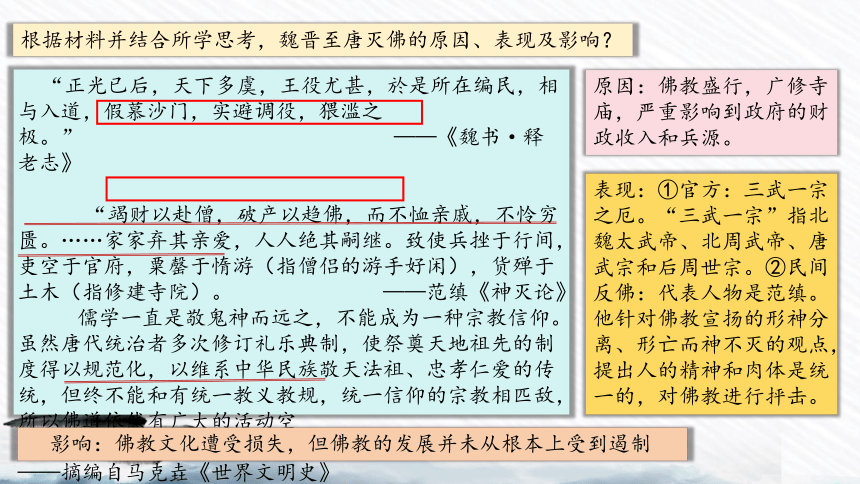

根据材料并结合所学思考,魏晋至唐灭佛的原因、表现及影响?

“正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。” ——《魏书·释老志》

“竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮。……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——范缜《神灭论》

儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然唐代统治者多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化,以维系中华民族敬天法祖、忠孝仁爱的传统,但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间。 ——摘编自马克垚《世界文明史》

原因:佛教盛行,广修寺庙,严重影响到政府的财政收入和兵源。

表现:①官方:三武一宗之厄。“三武一宗”指北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗。②民间反佛:代表人物是范缜。他针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

(魏晋时代的文学艺术)成为追求审美价值、寄托情感因素的形而上的艺术活动,“成为活泼生活的表现,独立的自我表现”

——袁行霈等主编《中华文明史》第二卷

汉末魏晋南北朝是政治史上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此也就是最富有艺术精神的一个时代。

——宗白华《美学散步》

1、文学艺术成就突出,唐朝辉煌

二、文学艺术

开朗奔放,国力强盛文明开化的背景

代表:李白、杜甫

平实浅近,反映弊端暴露矛盾激化的现状

代表:白居易

凝重抑郁,反映日渐

衰败民生疾苦的现实

代表:杜甫、李商隐

刚健清新,反映新国初立,欣欣向荣的景象

代表:初唐四杰

王勃《送杜少府之任蜀州》

陈子昂《登幽州台歌》

白居易

《琵琶行》

《长恨歌》

杜牧《江南春》

李商隐《无题》

代表了唐诗的最高成就

唐诗的风格为何会有如此大的差异?

(1)折射了当时的社会风貌和时代变迁(社会存在决定社会意识)

(2)反映了诗人的个人际遇(主观认识)(社会意识是社会存在的反映)

王羲之《兰亭集序》

小篆

隶书

草书

行书

楷书

(东晋)王羲之《兰亭序》

(行书)

颜真卿《祭侄文稿》

“天下第二行书”

唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑、自由地对宗教人物作现实的加工。他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士俑的面貌画得完全一致;在千福寺壁画中,他把菩萨画成自己的样子。这表明吴道子的宗教画( )

A.吸收融合外来的绘画方式 B.借鉴民间风俗画表现手段

C.重视线条描绘的写实风格 D.具有较强的世俗化的倾向

D

《送子天王图》

雕塑

河南洛阳龙门石窟

山西大同云冈石窟

敦煌莫高窟

背景 佛教广泛传播

代表 山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟等

地位 闻名世界的艺术宝库

【魏晋南北朝阶段特征】政治分裂,政局动荡,但蕴含统一,经济江南持续开发,民族出现大融合局面,文化具有鲜明的时代特征。江南经济有了较大发展。

【隋唐阶段特征】国家统一,社会安定,经济繁荣,制度完善,民族关系融洽,中外交流频繁,兼容并蓄,文化艺术全面繁盛

特点:

①全面繁荣

②兼收并蓄

③世界领先

④影响深远

(泽被东西)

原因:①政治:国家统一,社会稳定,政治开明

②经济:经济的繁荣,国力强盛

③文化:教育文化发达(科举制)

④民族、对外关系:各民族、中外交流频繁

⑤统治者重视,文化政策兼收并蓄

⑥前代奠基作用

思考隋唐文化的特点,并分析其原因。

2、文化繁荣原因

文艺是时代的产物和反映

二、文学艺术

时期 领域 人物 主要成就

南朝 数学 祖冲之 精确地计算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间

北朝 农学 贾思勰 《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书

西晋 地理 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,提出“制图六体”

隋朝 建筑 李春 设计建造赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥

唐朝 印刷术 雕版印刷的佛经、日历和书籍

唐中期 火药 书籍中记载了火药的配方

唐末 火药 火药始用于战争,火箭是最早的火药武器

唐朝 天文学 僧一行 用科学方法实测地球子午线长度

唐朝 医药学 孙思邈 《千金方》

唐高宗 《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典

科技领先 以民为本

特征:领域广泛

注重实际

世界领先

三、科技

领域 三国两晋南北朝 隋唐

文化成就 思想 儒学 开始吸收佛教、道教的精神,有了新发展 三教合归儒→三教并行→儒学复兴运动

佛教 吸收儒、道的思想,渐趋本土化 形成不同宗派(完成本土化 )VS 反佛斗争

道教 民间广为传播,主张“贵儒”“尊道” “三教并行”,唐初最受推崇

文学 建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等 唐诗(李白、杜甫等)

艺术 书法 王羲之的行书“书圣” 楷书(颜真卿、柳公权)草书(张旭、怀素)

绘画 顾恺之“以形写神” 吴道子“画圣”、阎立本等

雕塑 山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等

科技 数学:南朝祖冲之的圆周率 农学:北朝贾思勰《齐民要术》 地理:西晋裴秀《禹贡地域图》 建筑:隋朝李春设计的河北赵州桥

印刷术:唐朝雕版印刷佛经、日历、书籍

火药:唐中期已有配方,唐末用于军事(火箭)

天文学:僧一行测算子午线长度

医学:孙思邈《千金方》、《唐本草》

【建构知识体系】

(一)以佛教传播为纽带的中外文化交流

1、外国高僧来华:从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文

四、中外文化交流

2、中国名僧西行取经:如东晋的法显经西域至天竺收集了大批梵文经典;唐朝贞观年间玄奘西行天竺取经,在天竺的佛教中心那烂陀寺钻研多年,成为佛学大师

3、中国佛教的发展对周边国家的影响

唐朝高僧鉴真六次东渡到达日本,传授佛法;日本、新罗等国常常派学问僧来唐都长安求法(如日本高僧空海)

2.其他文化交流

(1)唐首都长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本两国文化都受到唐朝的巨大影响。

(3)唐朝后期,海路来华的西亚商人在广州、泉州等南方港口城市定居。

3、唐朝中外文化交流频繁的原因和影响

(1)原因:唐朝国力强盛,交通发达,实行开放的对外政策等

(2)影响:异域文化对中国产生了深远影响;中国文化对周边国家文化的发展作出了贡献

贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。除了官方的使节往来外,民间自发的商贸、文化交流活动也极为频繁,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人在80万以上。阿拉伯旅行家麦斯俄选说:“广府城人烟稠窗,仅仅统计伊斯兰教人、基督教人、犹太教人和火袄教人,就有20万。”

四、中外文化交流

三国至隋唐的文化

思想领域的融合

兴盛的文学艺术

卓越的科技成果

频繁的中外交流

“三教合归儒”

儒学复兴运动

文学、书法

绘画、雕塑

农学、地理学

天文学、数学

佛学研讨

文化交流

多元共生

达到高峰

兼收并蓄

领先世界

国家强盛

交融创新

公元67年,汉明帝在洛阳建立第一座官办寺庙——白马寺

山西大同悬空寺 是“三教合一”的独特寺庙

敦煌莫高窟 鹿王本生图

九色鹿

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融

与隋唐统一多民族封建国家的发展

第8课 三国至隋唐的文化

课程标准:

认识三国两晋南北朝至隋唐时期思想文化领域的新成就。

时空坐标

一、儒学、道教与佛教的发展

节日PPT模板 http:///jieri/

时期 发展情况

特征

汉朝 魏晋南北朝 隋朝 唐朝

儒学

道教

佛教

武帝时期正统地位确立,呈现繁盛之势

儒学家提出“三教合归儒 ”,主张以儒学为主,调和并吸收佛教、道教理论

吸收佛教和道教的精神,有了新的发展

东汉末兴起的本土宗教

统治者奉行三教并行政策,正统地位受到挑战;韩愈提出复兴儒学

广为传播;主张“贵儒”,“尊道”。

两汉之际传入中国

道家最受尊崇

盛行,逐渐本土化;吸收儒、道思想;有反佛现象

思想活跃

多元共生

武则天时形成不同宗派;禅宗时对后世影响最大

新现象

魏晋之际出现的崇尚老庄的思潮。玄学家用老庄的思想解释儒家经典,主张虚无的“道”,宣扬“无’是产生万物的根本。代表人物是魏晋时期的“竹林七贤”。

一、儒学、道教与佛教的发展

1.背景:①经济:自给自足的庄园经济 ②政治:世代沿袭的门阀政治

③思想:走向崩溃的两汉经学 ④社会:动荡不安的社会变局

2.内容:①思想上,主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本

②政治上,主张“无为”; ③社会风气上,崇尚“清谈”。

3.影响:形成了寄情山林、纵酒清谈的社会风气。

【知识拓展】魏晋玄学

唐代孙位《高逸图》(又名《竹林七贤图》)

节日PPT模板 http:///jieri/

维护儒学的地位

夫佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制,口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义、父子之情。况其身死已久,枯朽之骨,凶秽之余,岂宜令入宫禁? ——韩愈《论佛骨表》不塞不流,不止不行。人其人,火其书,庐其居。明先王之道以道之,鳏寡孤独废疾者有养也。 ——韩愈《原道》

代表:韩愈

目的:维护封建统治

主张:用儒家的______和__________来反对佛教的观点

天命论

封建纲常

影响:巩固了儒学主流思想的统治地位

节日PPT模板 http:///jieri/

根据材料并结合所学思考,魏晋至唐灭佛的原因、表现及影响?

“正光已后,天下多虞,王役尤甚,於是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极。” ——《魏书·释老志》

“竭财以赴僧,破产以趋佛,而不恤亲戚,不怜穷匮。……家家弃其亲爱,人人绝其嗣继。致使兵挫于行间,吏空于官府,粟罄于惰游(指僧侣的游手好闲),货殚于土木(指修建寺院)。 ——范缜《神灭论》

儒学一直是敬鬼神而远之,不能成为一种宗教信仰。虽然唐代统治者多次修订礼乐典制,使祭奠天地祖先的制度得以规范化,以维系中华民族敬天法祖、忠孝仁爱的传统,但终不能和有统一教义教规,统一信仰的宗教相匹敌,所以佛道依然有广大的活动空间。 ——摘编自马克垚《世界文明史》

原因:佛教盛行,广修寺庙,严重影响到政府的财政收入和兵源。

表现:①官方:三武一宗之厄。“三武一宗”指北魏太武帝、北周武帝、唐武宗和后周世宗。②民间反佛:代表人物是范缜。他针对佛教宣扬的形神分离、形亡而神不灭的观点,提出人的精神和肉体是统一的,对佛教进行抨击。

影响:佛教文化遭受损失,但佛教的发展并未从根本上受到遏制

(魏晋时代的文学艺术)成为追求审美价值、寄托情感因素的形而上的艺术活动,“成为活泼生活的表现,独立的自我表现”

——袁行霈等主编《中华文明史》第二卷

汉末魏晋南北朝是政治史上最混乱、社会上最苦痛的时代,然而却是精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代,因此也就是最富有艺术精神的一个时代。

——宗白华《美学散步》

1、文学艺术成就突出,唐朝辉煌

二、文学艺术

开朗奔放,国力强盛文明开化的背景

代表:李白、杜甫

平实浅近,反映弊端暴露矛盾激化的现状

代表:白居易

凝重抑郁,反映日渐

衰败民生疾苦的现实

代表:杜甫、李商隐

刚健清新,反映新国初立,欣欣向荣的景象

代表:初唐四杰

王勃《送杜少府之任蜀州》

陈子昂《登幽州台歌》

白居易

《琵琶行》

《长恨歌》

杜牧《江南春》

李商隐《无题》

代表了唐诗的最高成就

唐诗的风格为何会有如此大的差异?

(1)折射了当时的社会风貌和时代变迁(社会存在决定社会意识)

(2)反映了诗人的个人际遇(主观认识)(社会意识是社会存在的反映)

王羲之《兰亭集序》

小篆

隶书

草书

行书

楷书

(东晋)王羲之《兰亭序》

(行书)

颜真卿《祭侄文稿》

“天下第二行书”

唐朝吴道子在创作宗教画时总是按照生活的逻辑、自由地对宗教人物作现实的加工。他在《送子天王图》中,将武将的脸型与唐代武士俑的面貌画得完全一致;在千福寺壁画中,他把菩萨画成自己的样子。这表明吴道子的宗教画( )

A.吸收融合外来的绘画方式 B.借鉴民间风俗画表现手段

C.重视线条描绘的写实风格 D.具有较强的世俗化的倾向

D

《送子天王图》

雕塑

河南洛阳龙门石窟

山西大同云冈石窟

敦煌莫高窟

背景 佛教广泛传播

代表 山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃敦煌的莫高窟等

地位 闻名世界的艺术宝库

【魏晋南北朝阶段特征】政治分裂,政局动荡,但蕴含统一,经济江南持续开发,民族出现大融合局面,文化具有鲜明的时代特征。江南经济有了较大发展。

【隋唐阶段特征】国家统一,社会安定,经济繁荣,制度完善,民族关系融洽,中外交流频繁,兼容并蓄,文化艺术全面繁盛

特点:

①全面繁荣

②兼收并蓄

③世界领先

④影响深远

(泽被东西)

原因:①政治:国家统一,社会稳定,政治开明

②经济:经济的繁荣,国力强盛

③文化:教育文化发达(科举制)

④民族、对外关系:各民族、中外交流频繁

⑤统治者重视,文化政策兼收并蓄

⑥前代奠基作用

思考隋唐文化的特点,并分析其原因。

2、文化繁荣原因

文艺是时代的产物和反映

二、文学艺术

时期 领域 人物 主要成就

南朝 数学 祖冲之 精确地计算出圆周率是在3.1415926和3.1415927之间

北朝 农学 贾思勰 《齐民要术》是中国现存最早的一部完整的农书

西晋 地理 裴秀 绘制出《禹贡地域图》,提出“制图六体”

隋朝 建筑 李春 设计建造赵州桥,是现存世界上最古老的石拱桥

唐朝 印刷术 雕版印刷的佛经、日历和书籍

唐中期 火药 书籍中记载了火药的配方

唐末 火药 火药始用于战争,火箭是最早的火药武器

唐朝 天文学 僧一行 用科学方法实测地球子午线长度

唐朝 医药学 孙思邈 《千金方》

唐高宗 《唐本草》是世界上最早由国家颁行的药典

科技领先 以民为本

特征:领域广泛

注重实际

世界领先

三、科技

领域 三国两晋南北朝 隋唐

文化成就 思想 儒学 开始吸收佛教、道教的精神,有了新发展 三教合归儒→三教并行→儒学复兴运动

佛教 吸收儒、道的思想,渐趋本土化 形成不同宗派(完成本土化 )VS 反佛斗争

道教 民间广为传播,主张“贵儒”“尊道” “三教并行”,唐初最受推崇

文学 建安文学、田园诗、南朝骈文、南北朝民歌等 唐诗(李白、杜甫等)

艺术 书法 王羲之的行书“书圣” 楷书(颜真卿、柳公权)草书(张旭、怀素)

绘画 顾恺之“以形写神” 吴道子“画圣”、阎立本等

雕塑 山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃敦煌莫高窟等

科技 数学:南朝祖冲之的圆周率 农学:北朝贾思勰《齐民要术》 地理:西晋裴秀《禹贡地域图》 建筑:隋朝李春设计的河北赵州桥

印刷术:唐朝雕版印刷佛经、日历、书籍

火药:唐中期已有配方,唐末用于军事(火箭)

天文学:僧一行测算子午线长度

医学:孙思邈《千金方》、《唐本草》

【建构知识体系】

(一)以佛教传播为纽带的中外文化交流

1、外国高僧来华:从东汉到北朝,陆续有中亚、天竺的高僧来华,将大批佛经翻译成汉文

四、中外文化交流

2、中国名僧西行取经:如东晋的法显经西域至天竺收集了大批梵文经典;唐朝贞观年间玄奘西行天竺取经,在天竺的佛教中心那烂陀寺钻研多年,成为佛学大师

3、中国佛教的发展对周边国家的影响

唐朝高僧鉴真六次东渡到达日本,传授佛法;日本、新罗等国常常派学问僧来唐都长安求法(如日本高僧空海)

2.其他文化交流

(1)唐首都长安聚集了许多国家和地区的使节、商人、侨民,成为当时的国际大都会。

(2)新罗、日本两国文化都受到唐朝的巨大影响。

(3)唐朝后期,海路来华的西亚商人在广州、泉州等南方港口城市定居。

3、唐朝中外文化交流频繁的原因和影响

(1)原因:唐朝国力强盛,交通发达,实行开放的对外政策等

(2)影响:异域文化对中国产生了深远影响;中国文化对周边国家文化的发展作出了贡献

贞观、显庆年间,唐朝曾三次派王玄策出访印度。除了官方的使节往来外,民间自发的商贸、文化交流活动也极为频繁,李勉做广州刺史时,广州每年来华的外国商人在80万以上。阿拉伯旅行家麦斯俄选说:“广府城人烟稠窗,仅仅统计伊斯兰教人、基督教人、犹太教人和火袄教人,就有20万。”

四、中外文化交流

三国至隋唐的文化

思想领域的融合

兴盛的文学艺术

卓越的科技成果

频繁的中外交流

“三教合归儒”

儒学复兴运动

文学、书法

绘画、雕塑

农学、地理学

天文学、数学

佛学研讨

文化交流

多元共生

达到高峰

兼收并蓄

领先世界

国家强盛

交融创新

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进