5.1《论语》十二章 课件(共22张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.1《论语》十二章 课件(共22张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 949.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-27 18:47:20 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

品微言大义,发智慧之花

——《论语》十二章

1.掌握文言实词、虚词词性、意义和用法,理解文本内容;

2. 探索章节关系,领会《论语》中洞察社会人生的哲理,思考其现实意义。

教学目标

一、走进至圣先师

⑤68-73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

①30岁前,位卑而能“鄙事”,有志于学。

②30-50岁,欲仕不能。

③50-55岁,在鲁从政。

④55-68岁,周游列国,历尽艰辛。

二、品经典,知大义

《论语》章句虽短,但“微言大义”。

请借助注释,谈谈每一章节在疏通句意时,我们需要注意哪些字词的运用和理解?

三、知大义,察至理

《论语》“言简”,往往只说结论,不作解释。但其“意赅”却值得读者细细揣摩。

你从你喜欢的章节中总结出了怎样的结论?又能从这结论中揣摩出怎样的思辨关系呢?请结合文本及积累谈谈你的理解。

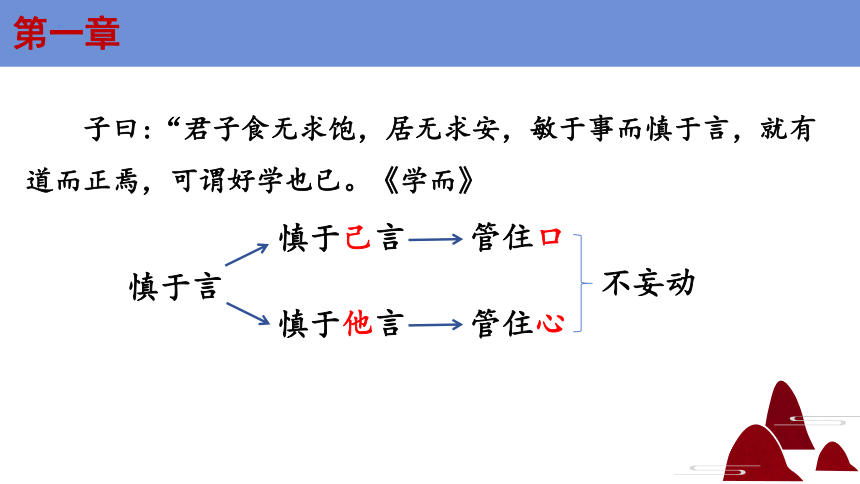

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。《学而》

慎于言

慎于己言

慎于他言

管住口

管住心

不妄动

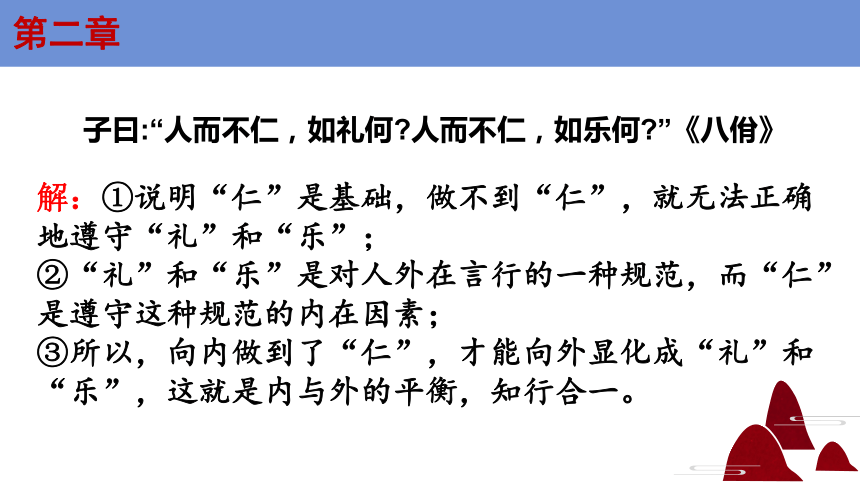

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”《八佾》

解:①说明“仁”是基础,做不到“仁”,就无法正确地遵守“礼”和“乐”;

②“礼”和“乐”是对人外在言行的一种规范,而“仁”是遵守这种规范的内在因素;

③所以,向内做到了“仁”,才能向外显化成“礼”和“乐”,这就是内与外的平衡,知行合一。

第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。” 《里仁》

解:这里的“夕死可矣”其实是指死而无憾,说白了感觉这辈子都值了。这里可以看到孔夫子追求道的执着精神,以及把追求道作为了自己毕生的追求。

的确,人的一生最重要的就是要清楚自己的追求,明确了追求,一生为此努力,当然可以说是死而无憾了。

第四章

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。” 《里仁》

解:孔子只是客观地进行了评价,并没有褒贬哪方的意思。

君子思考的是为什么而活?而小人一生都要努力解决的是如何活下去。

有地位的人因物质充足而有了追求仁义的资本,品行好的人物质不一定充足,但也把仁义作为毕生追求,那是因为他达到了精神的富有。

第五章

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” 《里仁》

解:为何“见不贤”不助“不贤”思齐呢?

孔子在《子罕》给出了答案,那是因为做任何一件事“止,吾止也;进,吾往也。”

一切均取决于自己,唯有自己可以改变自己,这是在强调人的主观能动性。

第六章

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。” 《雍也》

解:质为内,文为外,质为本真状态,文为礼乐规范。质超过文就不符合大众认知,文超过质就失去真我,显得虚假。

第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” 《泰伯》

解:士不是小人,也不是君子,是致力于成为君子的人。以人为己任,求仁,成仁,弘仁。

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。” 《子罕》

解:发挥主动能动性

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。” 《子罕》

解:勇为知勇,自会不惧。不惧不是不怕,是心不妄动。

第十章

子曰:“克己复礼” 《颜渊》

解:以礼克己,使内在符合于礼,即为仁,文质彬彬,然后君子。

第十一章

子曰:“己所不欲,勿施于人” 《卫灵公》

解:恕为己不欲,勿施于人;忠为己欲,施于人。恕是由内而外,推及于人。

第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》” 《阳货》

解:小可开慧明智,大可尽忠尽孝。

补充:《论语》各章在讲啥

篇目排序 内容概要

学而第一 讲“务本”的道理,引导初学者进入“道德之门”

八佾第三 记录孔子谈论礼乐

里仁第四 讲仁德的道理

雍也第六 记录孔子和弟子们的言行

泰伯第八 记孔子和曾子的言论及其对古人的评论

子罕第九 记录了孔子的道德教育思想和孔子弟子对其师的议论;此外,还记述了孔子的某些活动。重点为孔子的行事风格,提倡和不提倡做的事

颜渊第十二 讲孔子教育弟子如何实行仁德,如何为政和处世

卫灵公第十五 记录孔子及其弟子在周游列国时的关于仁德治国方面的言论

阳货第十七 记录孔子论述仁德,阐发礼乐治国之道

四、解重构,探新意

《论语》二十篇,各篇之间、各章之间联系不明显,就是前后两章也不一定有什么关联。但这种弱规律性的组合却丰富了言语的潜在意蕴,给每一个读者以重构的可能。

请试着把文中相邻或不相邻的篇章重新组合,结合篇目名称,谈谈你有什么新的发现?

五、名家看《论语》

若使中国人,只要有读中学的程度,每人到六十岁,都读过论语四十遍到一百遍,那都成圣人之徒,那时的社会也会彻底变样子。

因此,我认为今天的中国读书人,应负两大责任。一是自己读论语,一是劝人读论语。

——钱穆《怎样读<论语>》

五、名家看《论语》

《论语》,更重要的是落实在自己身心上,这也是《论语》的特点,不同于亚里士多德、柏拉图的“哲学”。

细读《论语》,我们所要寻求的乃是自我生命如何更好地在当下打开的方式。

——李泽厚

六、小结

《论语》作为儒家经典,其内容博大精深,包罗万象,《论语》的思想主要有三个既各自独立又紧密相依的范畴:伦理道德范畴——仁,社会政治范畴——礼,认识方法论范畴——中庸。仁,首先是人内心深处的一种真实的状态,这种真的极致必然是善的,这种真和善的全体状态就是“仁”。孔子确立的仁的范畴,进而将礼阐述为适应仁、表达仁的一种合理的社会关系与待人接物的规范,进而明确“中庸”的系统方法论原则。“仁”是《论语》的思想核心。

品微言大义,发智慧之花

——《论语》十二章

1.掌握文言实词、虚词词性、意义和用法,理解文本内容;

2. 探索章节关系,领会《论语》中洞察社会人生的哲理,思考其现实意义。

教学目标

一、走进至圣先师

⑤68-73岁,安居鲁国,办教育,理六经。

①30岁前,位卑而能“鄙事”,有志于学。

②30-50岁,欲仕不能。

③50-55岁,在鲁从政。

④55-68岁,周游列国,历尽艰辛。

二、品经典,知大义

《论语》章句虽短,但“微言大义”。

请借助注释,谈谈每一章节在疏通句意时,我们需要注意哪些字词的运用和理解?

三、知大义,察至理

《论语》“言简”,往往只说结论,不作解释。但其“意赅”却值得读者细细揣摩。

你从你喜欢的章节中总结出了怎样的结论?又能从这结论中揣摩出怎样的思辨关系呢?请结合文本及积累谈谈你的理解。

第一章

子曰:“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。《学而》

慎于言

慎于己言

慎于他言

管住口

管住心

不妄动

第二章

子曰:“人而不仁,如礼何 人而不仁,如乐何 ”《八佾》

解:①说明“仁”是基础,做不到“仁”,就无法正确地遵守“礼”和“乐”;

②“礼”和“乐”是对人外在言行的一种规范,而“仁”是遵守这种规范的内在因素;

③所以,向内做到了“仁”,才能向外显化成“礼”和“乐”,这就是内与外的平衡,知行合一。

第三章

子曰:“朝闻道,夕死可矣。” 《里仁》

解:这里的“夕死可矣”其实是指死而无憾,说白了感觉这辈子都值了。这里可以看到孔夫子追求道的执着精神,以及把追求道作为了自己毕生的追求。

的确,人的一生最重要的就是要清楚自己的追求,明确了追求,一生为此努力,当然可以说是死而无憾了。

第四章

子曰:“君子喻于义,小人喻于利。” 《里仁》

解:孔子只是客观地进行了评价,并没有褒贬哪方的意思。

君子思考的是为什么而活?而小人一生都要努力解决的是如何活下去。

有地位的人因物质充足而有了追求仁义的资本,品行好的人物质不一定充足,但也把仁义作为毕生追求,那是因为他达到了精神的富有。

第五章

子曰:“见贤思齐焉,见不贤而内自省也。” 《里仁》

解:为何“见不贤”不助“不贤”思齐呢?

孔子在《子罕》给出了答案,那是因为做任何一件事“止,吾止也;进,吾往也。”

一切均取决于自己,唯有自己可以改变自己,这是在强调人的主观能动性。

第六章

子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。” 《雍也》

解:质为内,文为外,质为本真状态,文为礼乐规范。质超过文就不符合大众认知,文超过质就失去真我,显得虚假。

第七章

曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?” 《泰伯》

解:士不是小人,也不是君子,是致力于成为君子的人。以人为己任,求仁,成仁,弘仁。

第八章

子曰:“譬如为山,未成一篑,止,吾止也。譬如平地,虽覆一篑,进,吾往也。” 《子罕》

解:发挥主动能动性

第九章

子曰:“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。” 《子罕》

解:勇为知勇,自会不惧。不惧不是不怕,是心不妄动。

第十章

子曰:“克己复礼” 《颜渊》

解:以礼克己,使内在符合于礼,即为仁,文质彬彬,然后君子。

第十一章

子曰:“己所不欲,勿施于人” 《卫灵公》

解:恕为己不欲,勿施于人;忠为己欲,施于人。恕是由内而外,推及于人。

第十二章

子曰:“小子何莫学夫《诗》” 《阳货》

解:小可开慧明智,大可尽忠尽孝。

补充:《论语》各章在讲啥

篇目排序 内容概要

学而第一 讲“务本”的道理,引导初学者进入“道德之门”

八佾第三 记录孔子谈论礼乐

里仁第四 讲仁德的道理

雍也第六 记录孔子和弟子们的言行

泰伯第八 记孔子和曾子的言论及其对古人的评论

子罕第九 记录了孔子的道德教育思想和孔子弟子对其师的议论;此外,还记述了孔子的某些活动。重点为孔子的行事风格,提倡和不提倡做的事

颜渊第十二 讲孔子教育弟子如何实行仁德,如何为政和处世

卫灵公第十五 记录孔子及其弟子在周游列国时的关于仁德治国方面的言论

阳货第十七 记录孔子论述仁德,阐发礼乐治国之道

四、解重构,探新意

《论语》二十篇,各篇之间、各章之间联系不明显,就是前后两章也不一定有什么关联。但这种弱规律性的组合却丰富了言语的潜在意蕴,给每一个读者以重构的可能。

请试着把文中相邻或不相邻的篇章重新组合,结合篇目名称,谈谈你有什么新的发现?

五、名家看《论语》

若使中国人,只要有读中学的程度,每人到六十岁,都读过论语四十遍到一百遍,那都成圣人之徒,那时的社会也会彻底变样子。

因此,我认为今天的中国读书人,应负两大责任。一是自己读论语,一是劝人读论语。

——钱穆《怎样读<论语>》

五、名家看《论语》

《论语》,更重要的是落实在自己身心上,这也是《论语》的特点,不同于亚里士多德、柏拉图的“哲学”。

细读《论语》,我们所要寻求的乃是自我生命如何更好地在当下打开的方式。

——李泽厚

六、小结

《论语》作为儒家经典,其内容博大精深,包罗万象,《论语》的思想主要有三个既各自独立又紧密相依的范畴:伦理道德范畴——仁,社会政治范畴——礼,认识方法论范畴——中庸。仁,首先是人内心深处的一种真实的状态,这种真的极致必然是善的,这种真和善的全体状态就是“仁”。孔子确立的仁的范畴,进而将礼阐述为适应仁、表达仁的一种合理的社会关系与待人接物的规范,进而明确“中庸”的系统方法论原则。“仁”是《论语》的思想核心。