四川省邻水中学2015届高三第三次月考历史试题

文档属性

| 名称 | 四川省邻水中学2015届高三第三次月考历史试题 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 334.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-01-13 10:33:20 | ||

图片预览

文档简介

邻水中学高2015级(高三上)第三次月考

历 史 试 题

一、选择题(共12小题,共48分)

1.《汉书·食货志》记载:“贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。敢犯令,没人田货。”该禁令反映了汉朝( )

A.城市商品经济发达 B.限制商人经营范围

C对商人持歧视政策 D.反对商人弃商从农

2.龙场悟道”的故事是说昼夜苦思的王阳明,终于在一个夜梦中豁然开朗,悟得“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”的道理。这说明王阳明领悟到“求理”的途径是( )

A.发明本心 B.圣人托梦 C.格物致知 D.知行合一

3.苏轼对青苗法评论道:“熙宁(宋神宗年号)青苗取息二分,提举使复以多散为功,遂立各郡定额,而有抑配之弊。”以下对材料解读正确的是( )

A.青苗法实现了最初目的 B.农民解除了高利贷负担

C.反映了青苗法的实效与初衷相背离 D.守旧官僚群起反对王安石变法措施

4.19世纪60年代,奕沂认为“探源之策,在于自强,自强之术,必先练兵。现在国威未震,亟宜力图振兴,使顺可以相安,逆则可有备,以期经久无患”。奕诉主张( )

A.学习西方思想文化 B.积极应对日本入侵威胁

C.探索富民强国之路 D.增强国防解决内忧外患

5.孙中山解除临时大总统时发表演说:“今日满清退位,中华民国成立,民族、民权两主义俱达到,唯有民生主义尚未着手,今后吾人所当效力的即在此事”。以下是四位中学生的评述,其中正确的是( )

①甲生:民族、民权两主义并没有真正实现 ②乙生:孙中山认为此后应着力进行社会革命 ③丙生:革命派放弃了维护民主共和斗争 ④丁生:中国半殖民地半封建社会以此结束

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

6.下图为1915年陈独秀在上海创办的《青年杂志》创刊号封面及其说明。该封面的设计意图最可能是( )

A.倡导建立民主共和政体

B.号召学习美国实业救国

C.寄望中国青年改造社会

D.主张仿效法国激进变革

7.下图所示的歌曲选段最早应该传唱于( )

A.井冈山根据建立前 B.九一八事变后

C.红军长征胜利之后 D.八一三事变前后

8.20世纪30年代中国社会出现了这样的现象:国民党政府监狱中所有的因共产主义或左派活动而被拘禁的人都释放了,其他逃亡到国外的人也回国为民族事业而听从分配。这说明( )

A.国民政府实现从训政向宪政转变 B.国共两党的第二次合作已经实现

C.民族大义超越了党派间的斗争 D.国共两党的政治信仰趋向一致

9.下列资料中,反映出国家对农业社会主义改造基本完成的是( )

A.“3亿多无地少地农民获得了4667万公顷土地和其他生产资料”

B.“参加互助组的农户达到4536.4万户,占农户总数的39. 9%”

C.“共有人民公社233973个,参加的人民公社的农户占96. 4%”

D.“入社农户占总数的91. 9%,参加高级社农户占总数的87. 8%”

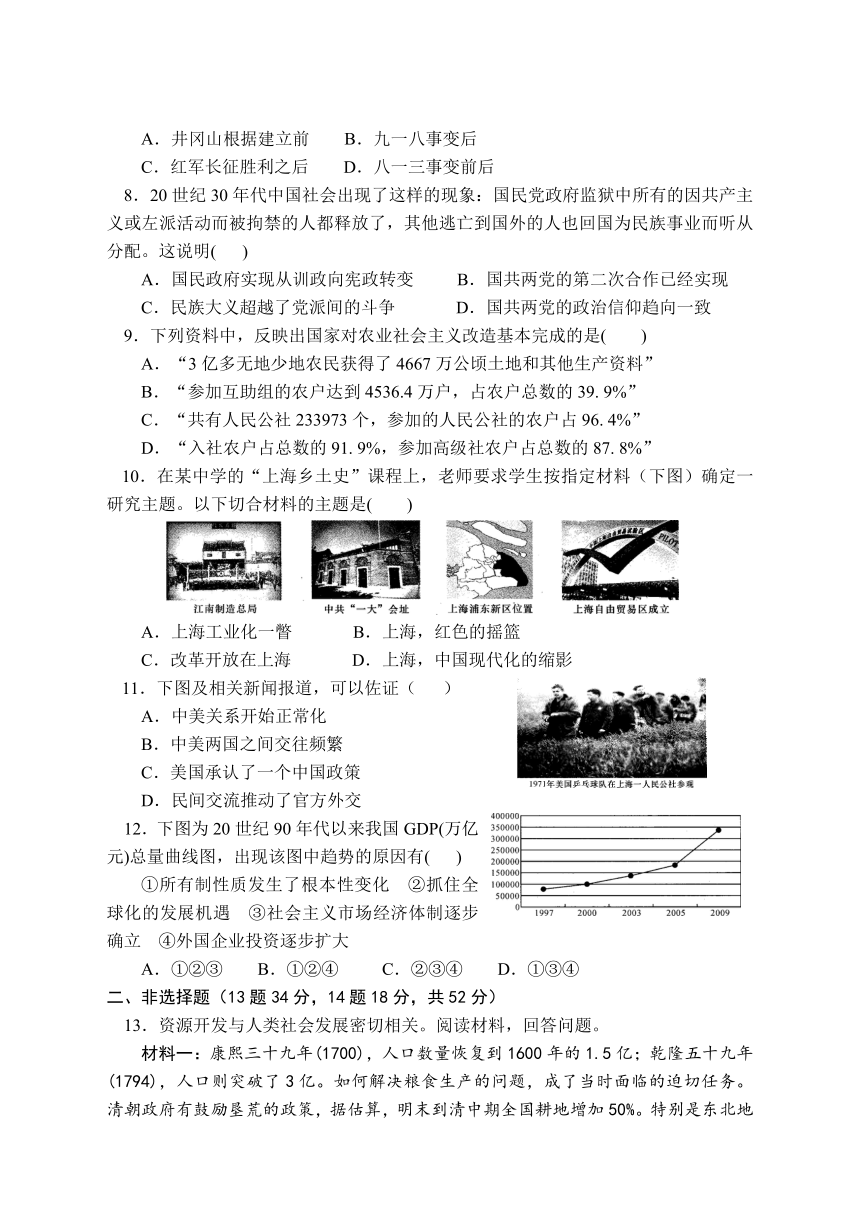

10.在某中学的“上海乡土史”课程上,老师要求学生按指定材料(下图)确定一研究主题。以下切合材料的主题是( )

A.上海工业化一瞥 B.上海,红色的摇篮

C.改革开放在上海 D.上海,中国现代化的缩影

11.下图及相关新闻报道,可以佐证( )

A.中美关系开始正常化

B.中美两国之间交往频繁

C.美国承认了一个中国政策

D.民间交流推动了官方外交

12.下图为20世纪90年代以来我国GDP(万亿元)总量曲线图,出现该图中趋势的原因有( )

①所有制性质发生了根本性变化 ②抓住全球化的发展机遇 ③社会主义市场经济体制逐步确立 ④外国企业投资逐步扩大

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

二、非选择题(13题34分,14题18分,共52分)

13.资源开发与人类社会发展密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一:康熙三十九年(1700),人口数量恢复到1600年的1.5亿;乾隆五十九年(1794),人口则突破了3亿。如何解决粮食生产的问题,成了当时面临的迫切任务。清朝政府有鼓励垦荒的政策,据估算,明末到清中期全国耕地增加50%。特别是东北地区、内蒙古地区,以及天山南北、西藏和西南、台湾边疆地区耕地增加较快。但是,清代防洪问题层出不穷。乾隆三十七年的一个上谕指出,海河特有的一个临时治洪的淀泊“所占之地日益增,则蓄水之区日益减,每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。(据刘玉才《传承与新变》)

(1)根据材料一指出清朝时期耕地快速增加的原因,(6分)并结合所学知识简析耕地快速增加带来的不利影响。(4分)

材料二:1905年12月2日,孙中山《在东京<民报>创刊周年庆祝大会的演说》中说:“闻得有人说,民生主义是要杀四万万人之半,夺富人之田为已有;这是他未知其中道理,随口说去,不必去管他。……兄弟所最是定地价的法子。比方地主有地价一千元,可定地价为一千,或多至两千;就算将来因交通发达价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损;赢利八千,当归国家。这于国计民生,皆有大益。”

1924年8月21日,孙中山在《在广州农民运动讲习所第一届毕业礼的演说》:“现在俄国改良农业政治之后,便推翻一般大地主,把全国的田土都分到一般农民,让耕者有其田。……我们现在革命,要仿效俄国这种公平办法,也要耕者有其田,才算是彻底的革命;如果耕者没有田地,每年还要纳田租,不是彻底的革命。”(摘自《孙中山全集》)

(2)从主要内容、具体做法、社会背景,指出材料三中孙中山提出的两种解决土地问题的办法有什么差异?(8分)

材料三:北戴河会议作出1958年完成1070万吨钢的正式决议时,已经是8月底,全国只完成了400多万吨钢。这个指标是寄希望于大搞群众运动来完成。1958年下半年,工厂、机关、学校、人民团体、街道、人民公社,到处开办大炼钢的战场,到处是滚滚浓烟。据统计,1958年9月底,已建熔炉60万座,参加大量钢的人员5000万。12月底,所建熔炉无法统计,投入人员9000石。经过几个月的奋战,年底钢产量超过1100万吨。后经核查,其中有300万吨土铜没有使用价值。(据虞和平《中国现代化历程》)

(3)根据材料三归纳“大跃进”运动的特点,(6分)并结合所学知识分析其影响。(6分)

14.思想是行动的先导,思想解放是人类历史进步的动力之一。阅读材料,回答问题。

材料一:

(选自梁启超《国家思想变迁异同论》)

(1)根据材料一,概括“欧洲旧思想”与“中国旧思想”的异同点。(6分)

材料二:臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法、开国会之故。国会者,君与国民共议一国之政法也。(摘自康有为《请定立宪开国会折》)

今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。(摘自《孙中山全集》第一卷)

1918年,李大钊发表<法俄革命之比较观》,赞誉俄国革命为“世界的新文明之曙光”和“世界的新潮流”,并且预言20世纪的文明将以俄国革命为契机而发生巨变。(摘自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》)

(2)归纳材料二的基本观点。(2分)并分析这一时期中国思想界在学习世界文明方面的突出特点。(6分)

材料三:邓小平关于社会主义市场经济的思想(节选)

(3)阐述邓小平关于社会主义市场经济思想的发展历程。(6分)这一历程反映出邓小平理论的哪些特征?(2分)

第三次月考历史参考答案

选择题(每小题4分,总计48分)

1~5 CACDB 5~10 CBCDD 11~12 DC

非选择题(13题28分,14题24分,总计52分)

13题

,原因:人口增加;政府鼓励垦荒;封建生产方式向边疆扩展。(6分,每点2分)

影响:围湖造田导致洪水泛滥;向山要田导致水土流失,植被破坏。(4分,每点2分)

差异::(6分,每点2分)

1905 核定地价 仿照欧美 贫富悬殊

1924 耕者有田 仿照俄国 国民革命

特点(6分,每点2分)。以岗位刚;群众性炼钢;小高炉、土炼法。

影响(6分,任答三点即可)。废气、废渣污染严重;森林覆盖面积减少,水土流失严重;国民经济比例失调严重;各种资源浪费严重。

14题

(6分,每点2分)

同:反封建专制、等级社会

异:欧洲 神权至上——教会专制

中国 君权至上——君主专制

观点(3分,每点1分)。君主立宪、民主共和、社会主义。

突出特点(6分,任答三点即可)。学习西方政治思想学说;从学习俄国到学习西方;学习外来文化与救亡图存相结合;从不同政治派别采纳不同政治主张。

历程(6分,每点2分)。第一阶段:正确认识市场经济是计划经济的补充,形成了“计划经济为主,市场经济为辅”的思想;第二阶段:正确认识计划经济与商品经济的关系,确认“社会主义经济是公有制上有计划的商品经济”。第三阶段:正确认识市场经济、计划经济与社会主义的关系,确认建立建立”社会主义市场经济“的改革目标。

特征(3分,每点1分)。实事求是、与时俱进、开拓创新。

历 史 试 题

一、选择题(共12小题,共48分)

1.《汉书·食货志》记载:“贾人有市籍,及家属,皆无得名田,以便农。敢犯令,没人田货。”该禁令反映了汉朝( )

A.城市商品经济发达 B.限制商人经营范围

C对商人持歧视政策 D.反对商人弃商从农

2.龙场悟道”的故事是说昼夜苦思的王阳明,终于在一个夜梦中豁然开朗,悟得“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”的道理。这说明王阳明领悟到“求理”的途径是( )

A.发明本心 B.圣人托梦 C.格物致知 D.知行合一

3.苏轼对青苗法评论道:“熙宁(宋神宗年号)青苗取息二分,提举使复以多散为功,遂立各郡定额,而有抑配之弊。”以下对材料解读正确的是( )

A.青苗法实现了最初目的 B.农民解除了高利贷负担

C.反映了青苗法的实效与初衷相背离 D.守旧官僚群起反对王安石变法措施

4.19世纪60年代,奕沂认为“探源之策,在于自强,自强之术,必先练兵。现在国威未震,亟宜力图振兴,使顺可以相安,逆则可有备,以期经久无患”。奕诉主张( )

A.学习西方思想文化 B.积极应对日本入侵威胁

C.探索富民强国之路 D.增强国防解决内忧外患

5.孙中山解除临时大总统时发表演说:“今日满清退位,中华民国成立,民族、民权两主义俱达到,唯有民生主义尚未着手,今后吾人所当效力的即在此事”。以下是四位中学生的评述,其中正确的是( )

①甲生:民族、民权两主义并没有真正实现 ②乙生:孙中山认为此后应着力进行社会革命 ③丙生:革命派放弃了维护民主共和斗争 ④丁生:中国半殖民地半封建社会以此结束

A.①② B.①④ C.②③ D.②④

6.下图为1915年陈独秀在上海创办的《青年杂志》创刊号封面及其说明。该封面的设计意图最可能是( )

A.倡导建立民主共和政体

B.号召学习美国实业救国

C.寄望中国青年改造社会

D.主张仿效法国激进变革

7.下图所示的歌曲选段最早应该传唱于( )

A.井冈山根据建立前 B.九一八事变后

C.红军长征胜利之后 D.八一三事变前后

8.20世纪30年代中国社会出现了这样的现象:国民党政府监狱中所有的因共产主义或左派活动而被拘禁的人都释放了,其他逃亡到国外的人也回国为民族事业而听从分配。这说明( )

A.国民政府实现从训政向宪政转变 B.国共两党的第二次合作已经实现

C.民族大义超越了党派间的斗争 D.国共两党的政治信仰趋向一致

9.下列资料中,反映出国家对农业社会主义改造基本完成的是( )

A.“3亿多无地少地农民获得了4667万公顷土地和其他生产资料”

B.“参加互助组的农户达到4536.4万户,占农户总数的39. 9%”

C.“共有人民公社233973个,参加的人民公社的农户占96. 4%”

D.“入社农户占总数的91. 9%,参加高级社农户占总数的87. 8%”

10.在某中学的“上海乡土史”课程上,老师要求学生按指定材料(下图)确定一研究主题。以下切合材料的主题是( )

A.上海工业化一瞥 B.上海,红色的摇篮

C.改革开放在上海 D.上海,中国现代化的缩影

11.下图及相关新闻报道,可以佐证( )

A.中美关系开始正常化

B.中美两国之间交往频繁

C.美国承认了一个中国政策

D.民间交流推动了官方外交

12.下图为20世纪90年代以来我国GDP(万亿元)总量曲线图,出现该图中趋势的原因有( )

①所有制性质发生了根本性变化 ②抓住全球化的发展机遇 ③社会主义市场经济体制逐步确立 ④外国企业投资逐步扩大

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

二、非选择题(13题34分,14题18分,共52分)

13.资源开发与人类社会发展密切相关。阅读材料,回答问题。

材料一:康熙三十九年(1700),人口数量恢复到1600年的1.5亿;乾隆五十九年(1794),人口则突破了3亿。如何解决粮食生产的问题,成了当时面临的迫切任务。清朝政府有鼓励垦荒的政策,据估算,明末到清中期全国耕地增加50%。特别是东北地区、内蒙古地区,以及天山南北、西藏和西南、台湾边疆地区耕地增加较快。但是,清代防洪问题层出不穷。乾隆三十七年的一个上谕指出,海河特有的一个临时治洪的淀泊“所占之地日益增,则蓄水之区日益减,每遇潦涨,水无所容,甚至漫溢为患”。(据刘玉才《传承与新变》)

(1)根据材料一指出清朝时期耕地快速增加的原因,(6分)并结合所学知识简析耕地快速增加带来的不利影响。(4分)

材料二:1905年12月2日,孙中山《在东京<民报>创刊周年庆祝大会的演说》中说:“闻得有人说,民生主义是要杀四万万人之半,夺富人之田为已有;这是他未知其中道理,随口说去,不必去管他。……兄弟所最是定地价的法子。比方地主有地价一千元,可定地价为一千,或多至两千;就算将来因交通发达价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损;赢利八千,当归国家。这于国计民生,皆有大益。”

1924年8月21日,孙中山在《在广州农民运动讲习所第一届毕业礼的演说》:“现在俄国改良农业政治之后,便推翻一般大地主,把全国的田土都分到一般农民,让耕者有其田。……我们现在革命,要仿效俄国这种公平办法,也要耕者有其田,才算是彻底的革命;如果耕者没有田地,每年还要纳田租,不是彻底的革命。”(摘自《孙中山全集》)

(2)从主要内容、具体做法、社会背景,指出材料三中孙中山提出的两种解决土地问题的办法有什么差异?(8分)

材料三:北戴河会议作出1958年完成1070万吨钢的正式决议时,已经是8月底,全国只完成了400多万吨钢。这个指标是寄希望于大搞群众运动来完成。1958年下半年,工厂、机关、学校、人民团体、街道、人民公社,到处开办大炼钢的战场,到处是滚滚浓烟。据统计,1958年9月底,已建熔炉60万座,参加大量钢的人员5000万。12月底,所建熔炉无法统计,投入人员9000石。经过几个月的奋战,年底钢产量超过1100万吨。后经核查,其中有300万吨土铜没有使用价值。(据虞和平《中国现代化历程》)

(3)根据材料三归纳“大跃进”运动的特点,(6分)并结合所学知识分析其影响。(6分)

14.思想是行动的先导,思想解放是人类历史进步的动力之一。阅读材料,回答问题。

材料一:

(选自梁启超《国家思想变迁异同论》)

(1)根据材料一,概括“欧洲旧思想”与“中国旧思想”的异同点。(6分)

材料二:臣窃闻东西各国之强,皆以立宪法、开国会之故。国会者,君与国民共议一国之政法也。(摘自康有为《请定立宪开国会折》)

今者由平民革命以建国民政府,凡为国民皆平等以有参政权。大总统由国民公举。议会以国民公举之议员构成之,制定中华民国宪法,人人共守。(摘自《孙中山全集》第一卷)

1918年,李大钊发表<法俄革命之比较观》,赞誉俄国革命为“世界的新文明之曙光”和“世界的新潮流”,并且预言20世纪的文明将以俄国革命为契机而发生巨变。(摘自许纪霖、陈达凯主编《中国现代化史》)

(2)归纳材料二的基本观点。(2分)并分析这一时期中国思想界在学习世界文明方面的突出特点。(6分)

材料三:邓小平关于社会主义市场经济的思想(节选)

(3)阐述邓小平关于社会主义市场经济思想的发展历程。(6分)这一历程反映出邓小平理论的哪些特征?(2分)

第三次月考历史参考答案

选择题(每小题4分,总计48分)

1~5 CACDB 5~10 CBCDD 11~12 DC

非选择题(13题28分,14题24分,总计52分)

13题

,原因:人口增加;政府鼓励垦荒;封建生产方式向边疆扩展。(6分,每点2分)

影响:围湖造田导致洪水泛滥;向山要田导致水土流失,植被破坏。(4分,每点2分)

差异::(6分,每点2分)

1905 核定地价 仿照欧美 贫富悬殊

1924 耕者有田 仿照俄国 国民革命

特点(6分,每点2分)。以岗位刚;群众性炼钢;小高炉、土炼法。

影响(6分,任答三点即可)。废气、废渣污染严重;森林覆盖面积减少,水土流失严重;国民经济比例失调严重;各种资源浪费严重。

14题

(6分,每点2分)

同:反封建专制、等级社会

异:欧洲 神权至上——教会专制

中国 君权至上——君主专制

观点(3分,每点1分)。君主立宪、民主共和、社会主义。

突出特点(6分,任答三点即可)。学习西方政治思想学说;从学习俄国到学习西方;学习外来文化与救亡图存相结合;从不同政治派别采纳不同政治主张。

历程(6分,每点2分)。第一阶段:正确认识市场经济是计划经济的补充,形成了“计划经济为主,市场经济为辅”的思想;第二阶段:正确认识计划经济与商品经济的关系,确认“社会主义经济是公有制上有计划的商品经济”。第三阶段:正确认识市场经济、计划经济与社会主义的关系,确认建立建立”社会主义市场经济“的改革目标。

特征(3分,每点1分)。实事求是、与时俱进、开拓创新。

同课章节目录