中考语文二轮专题复习:诗歌形象的鉴赏试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 中考语文二轮专题复习:诗歌形象的鉴赏试题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 46.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三部分:诗歌形象的鉴赏

诗歌的形象是指诗歌作品创造出来的生动具体且寄寓了作者思想感情的艺术形象,包括人物形象、事物形象和景物形象。鉴赏古代诗歌中的形象就是把握古代诗歌中艺术形象的特征,品味其深刻的内涵,进而理解作者的思想感情,概括出该形象的象征意义或社会意义。近年来从考查题型来看,高考主要从以下三大角度命题:人物形象鉴赏、景物形象(包括画面、意象和意境)鉴赏、事物形象鉴赏。

【考点分解训练】

一、人物形象的鉴赏

诗歌中的人物形象又分为两类:一是抒情主人公的形象,二是诗歌所刻画的人物形象。

(一)鉴赏抒情主人公的形象

诗歌是诗人主观情感的产物,必然带有诗人的痕迹。诗人以此表达自己的爱憎、价值观和人生追求,因此,抒情主人公形象实际上就是诗人自己的形象。鉴赏诗歌中抒情主人公的形象,就是把我们在阅读这首诗时所感悟和想象的诗人的形象用语言准确形象地描述出来。

(二)鉴赏诗歌中所刻画的人物形象

在偏重叙事或诗人隐身的诗歌作品中,诗人往往借助笔下塑造的人物或隐喻的人物表达自己对生活的感受、对社会的看法、对人生的领悟,或者寄托自己的理想。

(三)诗歌中塑造人物形象的常见手法

1.比兴手法。如《氓》第三章“桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮,无食桑葚”,诗句以桑树、斑鸠起兴,用自然现象来对照女主人公恋爱生活的变化;第四章用“桑之落矣,其黄而陨”来比喻女主人公由年轻貌美到人老珠黄的变化。这些比兴手法的运用,有助于诗歌形象的塑造,也有助于读者走进主人公的生活世界去体味他们的真情实感。

2.细节刻画。塑造人物形象大多着力于人物的语言、行动等细节的描写。如《邶风·静女》中“爱而不见”这一生活细节表现了姑娘的天真、活泼和调皮,“贻我彤管”则表现了姑娘对爱情的真挚和执着。

3.烘托渲染。杜甫《登高》中的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,用落叶纷纷来渲染一种清冷肃杀的悲秋气氛,从而衬托诗人穷困潦倒、漂泊无依的形象。

4.对比衬托。如《氓》中,女主人公婚前婚后的不同态度形成鲜明的对比,男主人公婚前忠厚与婚后变节也形成对比。通过对比,刻画了女主人公的善良刚强,反衬出男主人公的无情无义、“二三其德”。

【教材示例】

阅读下面这首宋词,然后回答问题。

永遇乐·京口北固亭怀古

辛弃疾

千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马:气吞万里如虎。

元嘉草草①,封狼居胥②,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

【注】 ①元嘉草草:元嘉是刘裕子刘义隆年号。草草:轻率。南朝宋刘义隆好大喜功,仓促北伐,遭到对手的重创。②封狼居胥:狼居胥山,在内蒙古自治区西北部。公元前119年,霍去病远征匈奴,歼敌七万余,于是“封狼居胥山,禅于姑衍”。

【考点对接】

①结合全词,赏析词中抒情主人公形象。

答:

②本词塑造的人物形象有哪些?

答:

③词中塑造这些人物形象分别有什么作用?

答:

参考答案 ①全词借古抒怀,为我们呈现出一位英雄暮年,壮心不已,报效祖国但又壮志难酬,报国无门的将军形象。

②塑造了两类人物形象:一类是孙权、刘裕和廉颇,另一类是刘义隆。

③第一类是建功立业的英雄形象,词人借此表达自己收复中原的渴望。第二类则是失败的形象,借此讽谏主战派不要仓促北伐,否则会落个仓皇北顾的下场。

【技巧点拨】

人物形象鉴赏的“4大思考角度”

1.看标题、注释,初步揣摩形象

标题往往有极强的暗示性,对于形象、情感都有提示。如标题“怀古”就暗示了一个抒发个人情感的词人形象和借古讽今、借古伤己的情感表达。如后面的注释为形象的理解与分析提供了重要的参考价值。

2.赏景物(意象),分析形象

抓住诗中所描写的景物、运用的意象来分析形象。景物描写能够对人物的心理起烘托作用,是人物心境的直接流露。如“一片神鸦社鼓”表达了词人对敌战区一片安宁祥和景象的担忧,为失去北伐抗金时机而痛心。

3.抓描写,分析形象

抓住诗歌中人物的“肖像”“动作”“语言”“神情”“心理”等描写,特别是细节描写,仔细分析相应的关键词,探寻人物的形象特点。如“想当年”三句,一是表达对英雄的仰慕,二是表达自己对收复中原、建功立业的渴望。

4.析典故,分析形象

引用古籍故事,或词句,借他人(事)来比况自己,为用典。比如本词中“凭谁问”三句表达了作者渴望如廉颇那样,老骥伏枥,报效祖国的热情;又有着英雄迟暮、壮志难酬的悲愤。

【答题步骤】

步骤一:概括人物形象特点 概括时采用“性格+身份”的格式,比如:为国杀敌的边关将士形象。

步骤二:结合诗句分析形象 在本步骤中,要联系上面的“4大思考角度”,分点概括分析。

步骤三:概括形象的意义 意义,主要是指形象中诗人所寄寓的感情或蕴含的哲理。步骤三有时可以不涉及。

[即学 即练]

1.阅读下面这首词,然后回答问题。

鹧鸪天·酬孝峙①

[清]钱继章

发短髯长眉有棱,病容突兀怪于僧。霜侵雨打寻常事,仿佛终南石里藤。

闲倚杖,戏临罾②。折腰久矣谢无能。熏风③未解池亭暑,捧出新词字字冰。

【作者简介】 钱继章,字尔斐,号菊农,浙江嘉善人。明崇祯九年(1636)举人,明朝曾为官,入清不仕,撰有《菊农词》。

【注】 ①孝峙:王屋,字孝峙,浙江嘉善人,明末文学家。②罾:用竹竿做支架的方形渔网。③熏风:东南风。

上片刻画了词人怎样的自我形象?运用了什么手法?

答:

解析 词作上片前两句描写了词人的容貌形象,后两句则表现了词人的品质。这位词人,头发很短,胡须很长,眉毛高耸,俨然正怒目圆睁地睥睨环宇;一副面带“病”容又颧骨凸起的奇特形状,一个“怪”字写出了他容貌奇特的整体特征。其中,“发短”暗对清朝的“长辫”,是极有胆识的艺术展现。而他的心态却仿佛终南山石罅里一根蔓延的青藤,一任严霜侵袭、暴雨击打,自己却等闲视之。

答案 容貌病态怪异,性格坚韧不拔。用描写刻画外貌,用比喻突出性格。

2.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

竹轩诗兴

张 镃

柴门风卷却吹开,狭径初成竹旋栽。

梢影细从茶碗入,叶声轻逐篆【注】烟来。

暑天倦卧星穿过,冬昼闲吟雪压摧。

预想此时应更好,莫移墙下一株梅。

【注】 篆:盘香。因盘香曲绕如篆文,故称。

请结合全诗,简要分析诗人的形象。

答:

解析 本题考查鉴赏诗歌中的人物形象。这首七律题为“竹轩诗兴”,写竹轩景物,自然清丽。从所写的景致中,可以看出作者的志趣。

答案 塑造了闲适、洒脱、高雅的诗人形象。通过对“竹轩”“柴门”“狭径”等简朴清幽的生活环境的描写,表现了诗人日常生活的闲适自得;“倦卧”“闲吟”等反映了诗人洒脱的生活态度。“竹”“雪”“梅”等意象表现出诗人高雅的人生志趣。

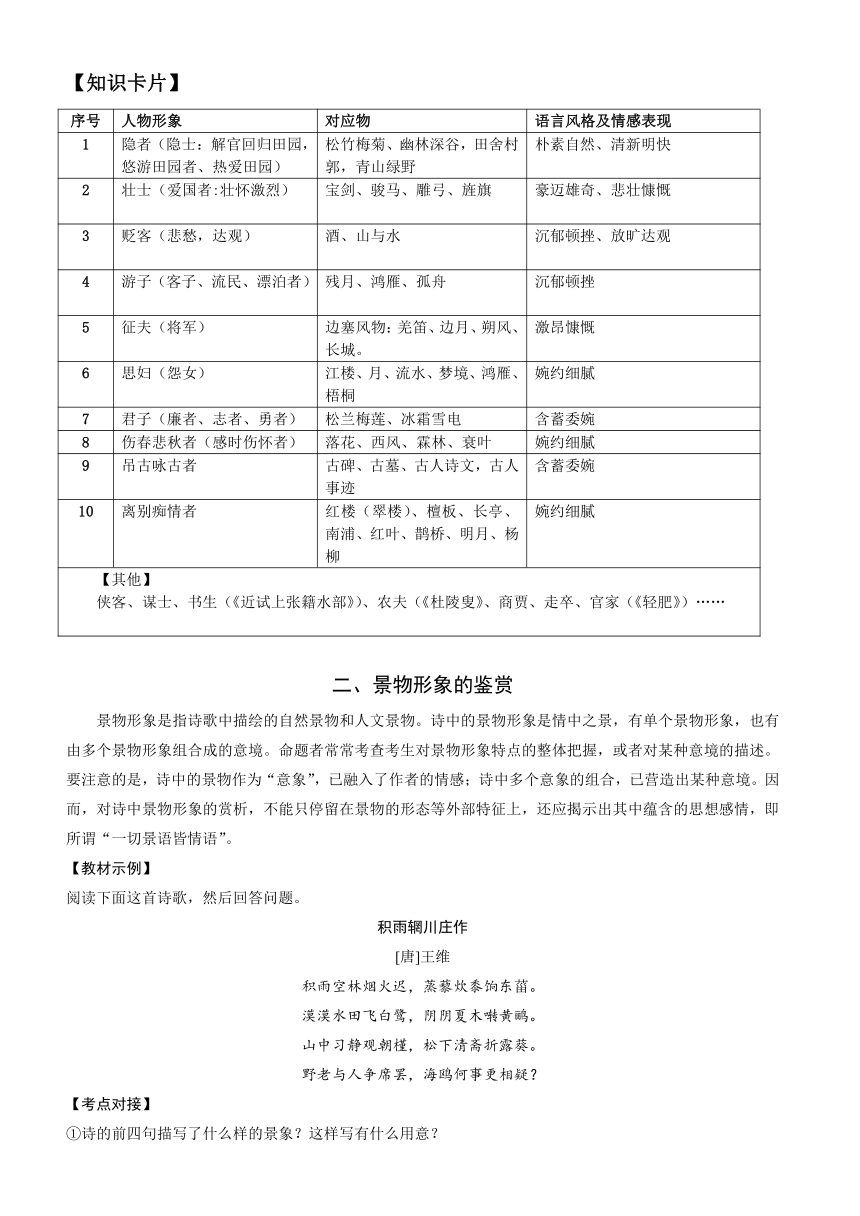

【知识卡片】

序号 人物形象 对应物 语言风格及情感表现

1 隐者(隐士:解官回归田园,悠游田园者、热爱田园) 松竹梅菊、幽林深谷,田舍村郭,青山绿野 朴素自然、清新明快

2 壮士(爱国者:壮怀激烈) 宝剑、骏马、雕弓、旌旗 豪迈雄奇、悲壮慷慨

3 贬客(悲愁,达观) 酒、山与水 沉郁顿挫、放旷达观

4 游子(客子、流民、漂泊者) 残月、鸿雁、孤舟 沉郁顿挫

5 征夫(将军) 边塞风物:羌笛、边月、朔风、长城。 激昂慷慨

6 思妇(怨女) 江楼、月、流水、梦境、鸿雁、梧桐 婉约细腻

7 君子(廉者、志者、勇者) 松兰梅莲、冰霜雪电 含蓄委婉

8 伤春悲秋者(感时伤怀者) 落花、西风、霖林、衰叶 婉约细腻

9 吊古咏古者 古碑、古墓、古人诗文,古人事迹 含蓄委婉

10 离别痴情者 红楼(翠楼)、檀板、长亭、南浦、红叶、鹊桥、明月、杨柳 婉约细腻

【其他】 侠客、谋士、书生(《近试上张籍水部》)、农夫(《杜陵叟》、商贾、走卒、官家(《轻肥》)……

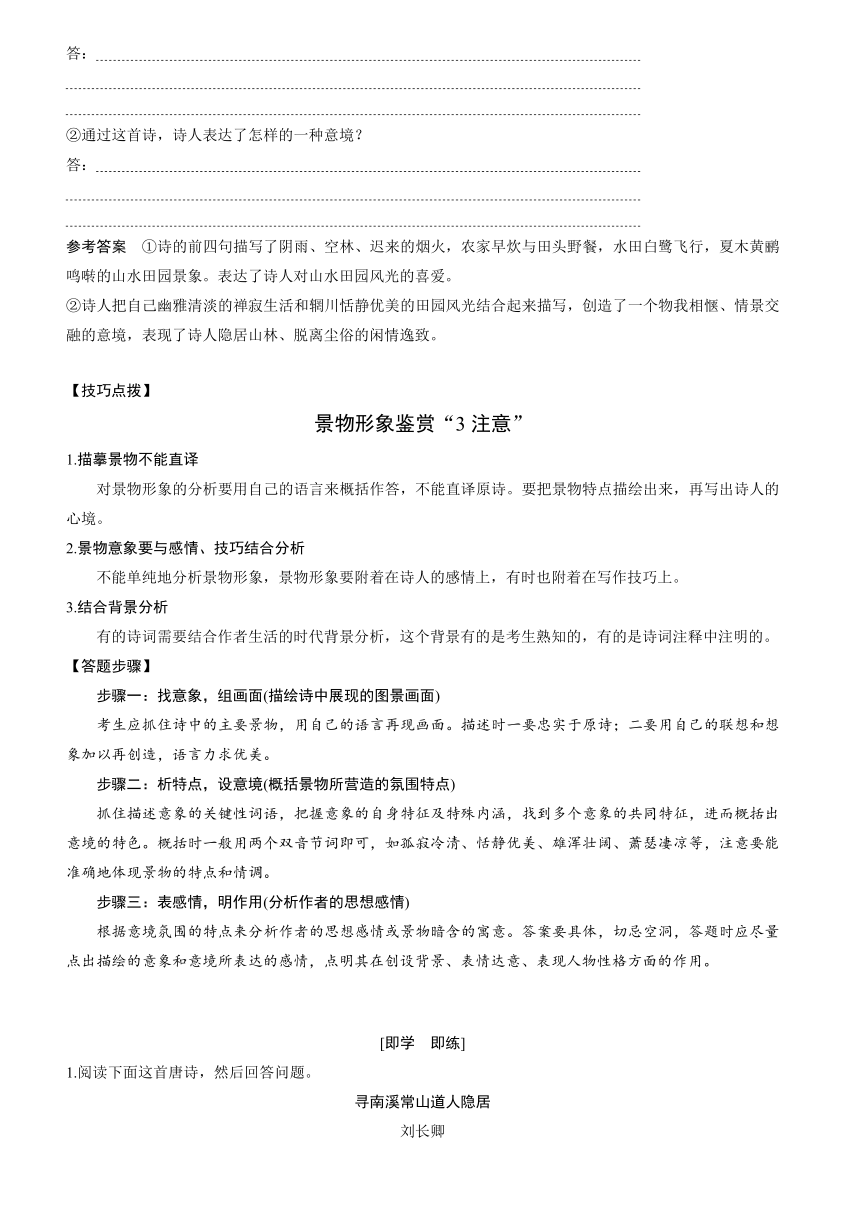

二、景物形象的鉴赏

景物形象是指诗歌中描绘的自然景物和人文景物。诗中的景物形象是情中之景,有单个景物形象,也有由多个景物形象组合成的意境。命题者常常考查考生对景物形象特点的整体把握,或者对某种意境的描述。要注意的是,诗中的景物作为“意象”,已融入了作者的情感;诗中多个意象的组合,已营造出某种意境。因而,对诗中景物形象的赏析,不能只停留在景物的形态等外部特征上,还应揭示出其中蕴含的思想感情,即所谓“一切景语皆情语”。

【教材示例】

阅读下面这首诗歌,然后回答问题。

积雨辋川庄作

[唐]王维

积雨空林烟火迟,蒸藜炊黍饷东菑。

漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。

山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。

野老与人争席罢,海鸥何事更相疑?

【考点对接】

①诗的前四句描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

答:

②通过这首诗,诗人表达了怎样的一种意境?

答:

参考答案 ①诗的前四句描写了阴雨、空林、迟来的烟火,农家早炊与田头野餐,水田白鹭飞行,夏木黄鹂鸣啭的山水田园景象。表达了诗人对山水田园风光的喜爱。

②诗人把自己幽雅清淡的禅寂生活和辋川恬静优美的田园风光结合起来描写,创造了一个物我相惬、情景交融的意境,表现了诗人隐居山林、脱离尘俗的闲情逸致。

【技巧点拨】

景物形象鉴赏“3注意”

1.描摹景物不能直译

对景物形象的分析要用自己的语言来概括作答,不能直译原诗。要把景物特点描绘出来,再写出诗人的心境。

2.景物意象要与感情、技巧结合分析

不能单纯地分析景物形象,景物形象要附着在诗人的感情上,有时也附着在写作技巧上。

3.结合背景分析

有的诗词需要结合作者生活的时代背景分析,这个背景有的是考生熟知的,有的是诗词注释中注明的。

【答题步骤】

步骤一:找意象,组画面(描绘诗中展现的图景画面)

考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。描述时一要忠实于原诗;二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

步骤二:析特点,设意境(概括景物所营造的氛围特点)

抓住描述意象的关键性词语,把握意象的自身特征及特殊内涵,找到多个意象的共同特征,进而概括出意境的特色。概括时一般用两个双音节词即可,如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

步骤三:表感情,明作用(分析作者的思想感情)

根据意境氛围的特点来分析作者的思想感情或景物暗含的寓意。答案要具体,切忌空洞,答题时应尽量点出描绘的意象和意境所表达的感情,点明其在创设背景、表情达意、表现人物性格方面的作用。

[即学 即练]

1.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

寻南溪常山道人隐居

刘长卿

一路经行处,莓苔见履痕。

白云依静渚,春草闭闲门。

过雨看松色,随山到水源。

溪花与禅意,相对亦忘言。

诗人眼中常山道人隐居地周围环境的最大特色是什么?请简要说明。

答:

解析 诗是写寻隐者不遇,却得到别的情趣,领悟到“禅意”之妙处。结构严密紧凑,层层扣紧主题。诗题为“寻”,由此而发,首两句一路“寻”来,颔联写远望和近看,“寻”到了隐士的居处。颈联写隐者不在,看松寻源,别有情趣。最后写“溪花自放”而“悟”禅理之无为,即使寻到了常山道士,也只能相对忘言了。

答案 幽静。沿途是莓苔,远望白云缭绕,近看芳草当门。白云、静渚、春草、闲门都营造出一种静谧的气氛。

2.阅读下面这首元曲,然后回答问题。

[双调]碧玉箫

关汉卿

秋景堪题,红叶满山溪;松径偏宜,黄菊绕东篱。正清樽斟泼醅,有白衣劝酒杯。官品极,到底成何济!归,学取他渊明醉。

这首小令的前四句描绘了怎样的景象?有何作用?

答:

解析 前四句集中写秋天的景色。“秋景堪题”,是总写,是对秋景概括的赞美。以下三句,各自以绚丽的色彩展开对秋景的描绘,远处的红叶,近处的黄菊,通过青翠的松径联结成一个立体的完整画面,层次清晰,色彩绚烂,和谐宁静,秋意盎然。“一切景语皆情语”,作者描写秋景是为了抒写其超脱、隐逸的情怀。

答案 前四句描绘了一幅绚丽多彩的秋山图:金风玉露的秋季,漫山遍野的枫叶绚丽多彩,泉水清澈,苍松荫道,金菊绕园盛开。不仅表达了作者的赞美之情,也为后面的抒情作了有力的铺垫。

【知识卡片】

意境特点 举例

雄浑壮丽 大漠孤烟直,长河落日圆

壮阔苍茫 西风残照,汉家陵阙

苍凉悲壮 飘飘何所似,天地一沙鸥

闲适恬淡 采菊东篱下,悠然见南山

清幽明净 明月松间照,清泉石上流

明丽清新 东边日出西边雨,道是无晴却有晴

萧疏凄寂 秋山起暮钟,楚雨连沧海

安谧美好 木末芙蓉花,山中发红萼

高远深邃 昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路

淡雅幽远 自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁

清冷幽静 泉声咽危石,日色冷青松

三、事物形象的鉴赏

事物形象,多指咏物诗或杂诗中的物象。所谓物象,即被作者人格化了的描写对象。这些物象大多带有诗人的主观色彩,曲折地表现诗人的品格和思想感情。“托物言志”是其常运用的表达技巧,故此,明确“物”的特征,找出“志”的内容,即鉴赏事物形象的两个关键要素。

高考设题的角度一是物象的特征,二是物象所寄托的思想感情。

【技巧点拨】

1.借相关语句或关键词来分析物象

事物的形象并不是凭空而来的,它通过相关诗句来表现,有时通过关键词语来突出。因此在分析时一定要结合相关内容进行分析。

2.要由表及里把物的含义挖掘出来

任何一首诗作,其目的不是咏物本身,而是表达某种感情。因此,透过现象看到本质是赏析的重点和难点。

3.要知人论世,结合背景或作者阅历作答

很多作品是有时代背景的,其情感的抒发与作者的阅历有着千丝万缕的联系。因此在分析物象后,还要结合相关背景做深入分析。

【答题步骤】

步骤一:概括物象的基本特征(自然属性)

这一步主要是提炼体现物象描写特征的词语(描写物象的形态、色泽、特征以及所处的环境等),概括其外在特色,挖掘物象内在的品格和精神。

步骤二:链接“物”的特点与“人”的品格

这一步主要是将“物”与“人”之间的相似点或相关点连接起来。

步骤三:点出物象的意义(社会属性)

这一步主要是明确诗人借助物象所抒发的感情或表现的寓意,要注意联系诗人的经历或相关背景。

[即学 即练]

1.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

咏山泉

储光羲

山中有流水,借问不知名。

映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。

恬淡无人见,年年长自清。

这首诗中的“山泉”具有什么品格?诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?

答:

解析 分析山泉具有什么品格,需要逐句分析原诗,同时抓住关键词。一、二句突出山泉淡泊无名;三、四句说它清澈可鉴,飞落如雨;五、六句写它能使涧满池平;七、八句赞扬它恬淡自守。在以上分析的基础上再加以概括,答案就宛然可见了。因为本诗是托物言志诗,“物”的品格清楚了,作者的“志”就容易推测了。

答案 这首诗在表现山泉得天地之声色、具满涧平池之能的同时,又表现了山泉恬淡自然、清高自守的品格。诗人借咏山泉表现了淡泊清高、任性自然的情怀。

2.阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

画 菊

郑思肖

花开不并百花从,独立疏篱趣未穷。

宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中。

简要分析诗中的菊花具有怎样的品质?诗人和菊花有着怎样的关系?

答:

答案 菊花独立疏篱,自甘寂寞,不求虚荣,不屑与“百花”为伍。它坚守节操,傲霜怒放,光彩照人,志趣未穷。这里的菊花具有了某种神韵,同时也是诗人的自我写照。

【限时规范训练】

诗歌形象的鉴赏

(时间:90分钟 分值:104分)

题组一 对点练

1.[人物形象]阅读下面两首诗歌,完成后面的题目。(6分)

野 步

[宋]周密

麦垅风来翠浪斜,草根肥水噪新蛙。

羡他无事双蝴蝶,烂醉东风野草花。

野 步

[清]赵翼

峭寒催换木棉裘,倚杖郊原作近游。

最是秋风管闲事,红他枫叶白人头。

从人物形象的角度,谈谈两首诗分别呈现了怎样的一个野步者的形象。

答:

解析 本题考查鉴赏古代诗歌的形象的能力。周诗中描写的是诗人漫步郊野所见到的春日景色。以清新的语言风格,描绘了春日野步所得之景,塑造了一位悠然沉醉在生机盎然的春景中的隐逸者形象。赵诗把自身的感情外施于物,通过自己与秋风萧瑟中“峭寒”的交锋表现内心复杂的情感,呈现了一个年老体弱、倚杖漫步、在秋风中感叹韶华已逝的老者形象。

答案 第一首诗呈现的是一个陶醉于春天美景,悠然漫步于郊野的隐逸者形象;第二首诗呈现的是一个在阵阵秋寒中带着哀愁,只能倚杖在近郊漫步的老者形象。

2.[人物形象]阅读下面龚自珍的两首诗,完成后面的题目。(6分)

漫 感①

绝域从军计惘然,东南幽恨满词笺。

一箫一剑平生意,负尽狂名十五年。

己亥杂诗

少年击剑更吹箫,剑气箫心一例消。

谁分②苍凉归棹后,万千哀乐聚今朝。

【注】 ①此诗写于西北边疆动乱及东南沿海一带遭殖民主义者入侵之时。②分:料想。

“剑气箫心”是龚自珍人生的真实写照,从这两首诗中,你读出了一个怎样的诗人形象?请结合诗句具体分析。

答:

答案 既拥有报国立业的雄心壮志,又饱含忧国伤时之幽情的诗人形象。或:既有情致又有胆识、刚柔相济的诗人形象。诗人形象包含两方面特征。(能结合具体诗句,紧扣诗人形象特征分析即可。)

3.[景物形象]阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(6分)

池上早秋

白居易

荷芰绿参差,新秋水满池。

早凉生北槛,残照下东篱。

露饱蝉声懒,风干柳意衰。

过潘二十岁,何必更愁悲。

诗歌前两联描绘了一幅怎样的画面?请结合诗句简要赏析。

答:

答案 诗歌的前两联描绘了一幅秋水满池,碧波荡漾,荷花点点,菱芰点缀,秋风徐来,栏杆生凉,夕阳照篱的初秋荷塘图。

4.[景物形象]阅读下面这首词,完成后面的题目。(6分)

鹧鸪天·离恨

纳兰性德

背立盈盈故作羞,手挼梅蕊打肩头。欲将离恨寻郎说,待得郎来恨却休。 云淡淡,水悠悠。一声横笛锁空楼。何时共泛春溪月,断岸垂杨一叶舟。

本词“何时共泛春溪月”一句描绘了怎样的画面?请对这句词作简要赏析。

答:

答案 词人运用想象,描绘了一幅与情郎春夜月下泛舟的美妙图画,创设了一个宁静、温馨的优美意境,表达了女子渴望与情郎相会的期盼之情,反衬出女子的离恨之苦。

5.[景物形象]阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(6分)

晚秋夜

白居易

碧空溶溶月华静,月里愁人吊孤影。

花开残菊傍疏篱,叶下衰桐落寒井。

塞鸿飞急觉秋尽,邻鸡鸣迟知夜永。

凝情不语空所思,风吹白露衣裳冷!

这首诗描写了哪些意象?营造了怎样的意境?

答:

答案 意象:溶溶的月光、凋残的菊花、疏篱、飘零的桐叶、寒井、急飞的塞鸿、迟鸣的鸡。(写出四个即可)营造了一种清冷、寂寥的意境。

6.[事物形象]阅读下面这首宋词,完成后面的题目。(6分)

唐多令

邓剡【注】

雨过水明霞,潮回岸带沙。叶声寒,飞透窗纱。堪恨西风吹世换,更吹我,落天涯。 寂寞古豪华,乌衣日又斜。说兴亡,燕入谁家?惟有南来无数雁,和明月,宿芦花。

【注】 邓剡:文天祥的同乡和朋友。本词为南宋灭亡之后,邓剡被俘过建康(今南京)时所写。

下阕中的“雁”这一意象具有怎样的特点?表达了词人怎样的情感?

答:

答案 “雁”这一意象的特点:①因季节变化从自己的家园北方南迁;②寒夜里无处可栖,只能伴着清冷的明月,栖于瑟瑟的芦花之上。“雁”的形象寄寓了词人对乱离中有着不幸处境的人民(也包括自己)的无限同情和慨叹。

7.[事物形象]阅读下面这首宋词,完成后面的题目。(6分)

满庭芳·残梅

李清照

小阁藏春,闲窗锁昼,画堂无限深幽。篆香①烧尽,日影下帘钩。手种江梅渐好,又何必、临水登楼。无人到,寂寥浑似,何逊②在扬州。

从来知韵胜,难堪雨藉,不耐风揉。更谁家横笛,吹动浓愁。莫恨香消雪减,须信道、扫迹情留。难言处,良宵淡月,疏影尚风流。

【注】 ①篆香,对盘香的喻称。②何逊:南朝梁代著名的文学家,有《扬州早梅》诗。

千百年来,梅花精神已被植入中国文化的血脉中。人们赏梅、咏梅、评梅、画梅,用梅花寄托怀抱,陶冶情操。请结合你的文化积累,任选一个角度,谈谈你心目中的梅花精神。

答:

答案 梅花虽不及牡丹的国色天香、荷花的高贵典雅,然而,它那顽强不屈的精神和凌霜傲雪的高贵品格却令我赞叹不已。在千里冰封、万里雪飘的季节,只有梅花傲然怒放,有着“凌寒独自开”的冰心玉骨。梅花迎风斗寒,经霜雪而不凋,历四时而常茂,它那不畏困难、不惧压力的强大生命力为世人所称颂。“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏”,梅花不畏严寒的坚强性格和顽强不屈的精神值得我们去学习。

8.[事物形象]阅读下面两首诗,完成后面的题目。(6分)

野 蚕

[唐]于濆

野蚕食青桑,吐丝亦成茧。

无功及生人,何异偷饱暖。

我愿均尔丝,化为寒者衣。

春 蚕

[明]刘基

可笑春蚕独苦辛,为谁成茧却焚身①。

不如无用蜘蛛网,网尽蜚②虫不畏人。

【注】 ①焚身:指缫丝时先把茧投入沸水中烧煮。②蜚:通“飞”。

这两首诗中的蚕分别是什么样的形象?请简要分析。

答:

答案 于诗中的蚕是甘于牺牲的形象:野蚕采食青桑吐丝成茧,甘愿牺牲自己,衣被生民。刘诗中的蚕是盲目牺牲的形象:春蚕独自辛苦,却不知为谁吐丝成茧,还要遭受焚身之难。

题组二 综合练

9.阅读下面这首诗,完成(1)~(2)题。(8分)

归园田居(其三)

陶渊明

种豆南山下,草盛豆苗稀。

晨兴理荒秽,带月荷锄归。

道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

★(1)“晨兴”是________的意思,三、四两句表现了______________________________的诗人形象。(2分)

(2)你是如何理解最后一句中诗人之“愿”的内涵的?(6分)

答:

答案 (1)清晨起床 躬耕田园、辛劳而满足

(2)希望豆苗能够茁壮生长,自己的劳动能够有所收获;希望自己在污浊社会中能够洁身自好,自耕自食。

10.阅读下面的唐词,完成(1)~(2)题。(8分)

渔 父

张志和

(其二)

钓台渔父褐为裘,两两三三舴艋舟。

能纵棹,惯乘流,长江白浪不曾忧。

(其三)

云溪湾里钓鱼翁,舴艋为家西复东。

江上雪,浦边风,笑著荷衣不叹穷。

(1)“舴艋舟”三字让人联想起李清照《武陵春》中“________________,载不动许多愁”句。(2分)

★(2)两首词中的老渔夫形象有什么共同点?请简要分析。(6分)

答:

答案 (1)只恐双溪舴艋舟

(2)贫穷、勤劳、乐观旷达。“褐为裘”“舴艋舟”“著荷衣”表明了老渔夫的贫穷;“能纵棹,惯乘流”“舴艋为家西复东”表明了老渔夫的勤劳;“长江白浪不曾忧”“笑著荷衣不叹穷”表明了老渔夫的乐观旷达。

11阅读下面这两首唐诗,完成(1)~(2)题。(8分)

云

吴 融

南北东西似客身,远峰高鸟自为邻。

清歌一曲犹能住①,莫道无心胜得人。

讽山云

施肩吾②

闲云生叶不生根,常被重重蔽石门。

赖有风帘能扫荡,满山晴日照乾坤。

【注】 ①此处暗用“响遏行云”的典故。秦青的歌声嘹亮,高入云霄,连浮动着的云彩也被吸引而停留。 ②施肩吾,唐宪宗元和十五年进士,因朝政腐败,小人造谣生非,互相残害,他不愿混迹其中,辞官归隐。

★(1)《云》中的“远峰”“高鸟”在中国古典诗歌中往往是指具有________特征的形象。(2分)

(2)简析两诗的写作手法。(6分)

答:

答案 (1)高洁自在(只答“高洁”或“自在”也对,意思相近即可)

(2) ①《云》以“远峰高鸟”为邻,侧面烘托了云的自在与高洁;是托物言志,以调侃口吻表达了自己心无挂碍、闲适自在的心境。②《讽山云》说闲云有叶无根,象征小人流言,讽喻(讽刺)他们拨弄是非,掩盖真相, 却全无根底。多亏大风把它刮净,满山晴日朗照,表达了铲除奸人谗言的期望,也流露出谗言终会被揭穿、是非总能廓清的信念。 (《云》主要用了 “托物言志”“侧面烘托”的写法,其他涉及“用典” “比喻” “对比”,言之成理即可;《讽山云》以“象征”“讽喻”的写法为主)

12.阅读下面两首诗,完成(1)~(2)题。(8分)

乘公桥作

[宋]林逋

晚峰横碧树梢红,数榜渔罾水影中。

忆得江南曾看着,钜然名画在屏风。

江陵使至汝州

[唐]王建

回看巴路在云间,寒食离家麦熟还。

日暮数峰青似染,商人说是汝州【注】山。

【注】 汝州:今河南临汝县。邻近王建的家乡颍川(今河南许昌)。

★(1)这两首诗都借助________(时间段)的________(意象)来抒情。(2分)

(2)简要分析这两首诗表现手法的差异。(6分)

答:

答案 (1)傍晚时分 青碧色的山峰

(2)①第一首运用色彩与动静的对照映衬,再借助比喻手法,表达对回忆中江南乘公桥一带如画美景的赞美;②第二首先通过寒食离家与现在还家所见田野景色的对比表现离家时间之长,再以白描手法描写日暮时分青得像染过一样的山峰,表现还家的喜悦。

13.阅读下面这首宋词,完成(1)~(2)题。(8分)

清平乐

晏 殊

金风细细,叶叶梧桐坠。绿酒初尝人易醉。一枕小窗浓睡。

紫薇朱槿花残。斜阳却照阑干。双燕欲归时节,银屏昨夜微寒。

★(1)这首词描写的是________(季节)的景色,从________这个意象可以得知。(2分)

★(2)这首词刻画了一个怎样的人物形象?请简要分析。(6分)

答:

答案 (1)秋天(初秋) 金风(梧桐)

(2)这首词刻画了一个雍容闲雅、略带闲愁的士大夫形象。上片写词人醉眠状态,“绿酒初尝”即醉,浅醉即“浓睡”,可以想见词人心情之悠闲、神态之慵懒;下片写词人眼中所见的“斜阳”“双燕”等,表达了词人淡淡的哀愁和孤独落寞。

14.阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。(8分)

遣悲怀①

元 稹

谢公②最小偏怜女,自嫁黔娄③百事乖。

顾我无衣搜荩箧④,泥⑤他沽酒拔金钗。

野蔬充膳甘长藿,落叶添薪仰古槐。

今日俸钱过十万,与君营奠复营斋。

【注】 ①元稹的原配夫人韦氏病逝后,元稹写了不少悼亡诗,此为其中一首。②谢公:指东晋宰相谢安,最宠爱他的侄女谢道韫。③黔娄:战国时齐国的一位贫士。④荩(jìn)箧:竹或草编的箱子。⑤泥:软缠,央求。

(1)首联运用了何种手法?有何作用?请简要分析。(4分)

答:

★(2)本诗刻画了一个怎样的妻子形象?请结合颔联、颈联分析。(4分)

答:

答案 (1)用典。以东晋宰相谢安最宠爱的侄女谢道韫借指韦氏,以战国时齐国的贫士黔娄自喻,其中含有对方屈身下嫁的意思。引出后文对韦氏婚后艰苦生活的描写,间接表达了诗人对亡妻的追怀悼念之情。

(2)诗人笔下的妻子是一位能关心体贴丈夫、安于贫苦的贤淑的女性形象。颔联借写妻子为自己翻箱寻衣、卖钗沽酒,表现妻子对自己的关心体贴;颈联借写妻子甘于以野菜充饥、以槐树落叶为柴,表现其安于贫苦的美好品德。

15.阅读下面这首宋诗,完成(1)~(2)题。(8分)

西 楼

曾 巩

海浪如云去却回,北风吹起数声雷。

朱楼四面钩疏箔【注】,卧看千山急雨来。

【注】 钩疏箔:把帘子挂起。

★(1)这首诗描写了什么景象?诗的前两句从什么角度来渲染这种景象?(4分)

答:

(2)这首诗表达了诗人怎样的情感?请简析之。(4分)

答:

答案 (1)这首诗描写了海滨暴风雨来临的壮美景象。诗的第一、二句分别从视觉与听觉两个方面写浪卷、云涌、风吹、雷鸣,渲染了“山雨欲来风满楼”的雄伟气势。

(2)表达了诗人开阔的胸襟和内心豪情。暴风雨将临,按常理本当关门闭户躲避,但诗人却反而高挂起帘子,敞开窗户,为的是能饱览“千山急雨来”的壮观。