5.3《人皆有不忍人之心》课件(共21张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 5.3《人皆有不忍人之心》课件(共21张PPT)2023-2024学年统编版高中语文选择性必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 49.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

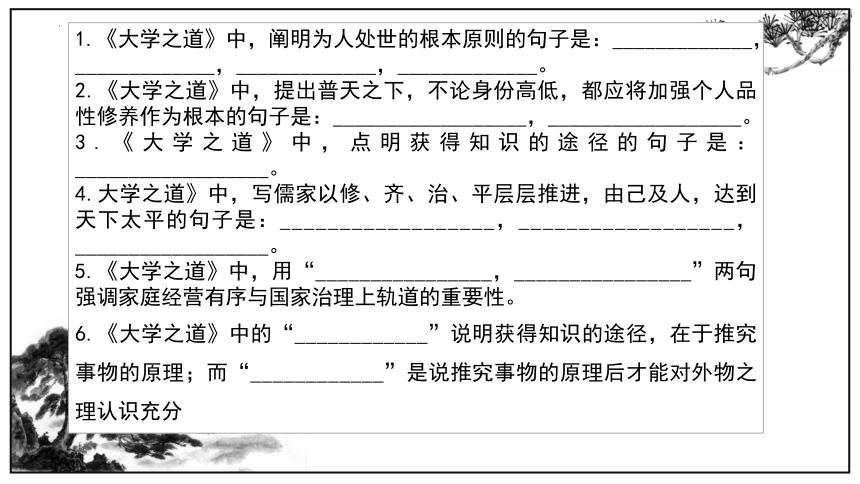

1.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:_____________,_____________,_____________,_____________。

2.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:__________________,__________________。

3.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:__________________。

4.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:__________________,__________________,__________________。

5.《大学之道》中,用“________________,________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

6.《大学之道》中的“____________”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“____________”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分

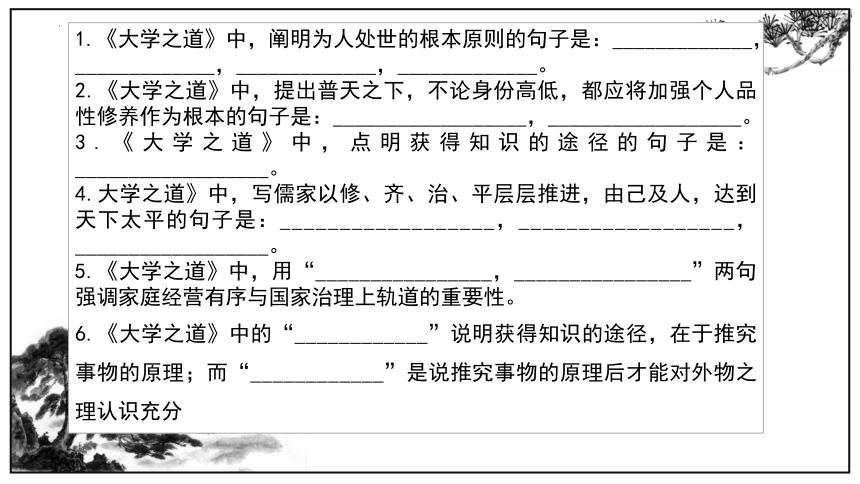

1.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“大学之道;在明明德;在亲民;在止于至善”。

2.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“自天子以至于庶人;壹是皆以修身为本”。

3.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:“致知在格物”。

4.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:“身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平”。

5.《大学之道》中,用“家齐而后国治;国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

6.《大学之道》中的“致知在格物”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“物格而知至”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

《人皆有不忍人之心》

不忍人之心

关于《孟子》

《孟子》共七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子共同编撰而成。行文气势磅礴,感情充沛,雄辩滔滔,极富感染力,流传后世,影响深远。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》以及《论语》合称为“四书”。

题目解读

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“忍人”:狠心对待别人。

“不忍人之心”:怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”:每个人都有怜爱别人的心。

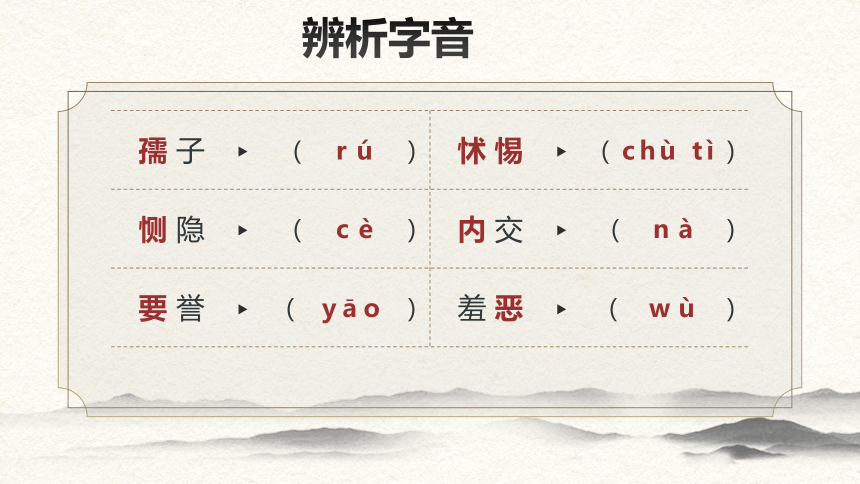

孺 子 ( rú ) 怵 惕 (chù tì)

恻 隐 ( cè ) 内 交 ( nà )

要 誉 ( yāo ) 羞 恶 ( wù )

辨析字音

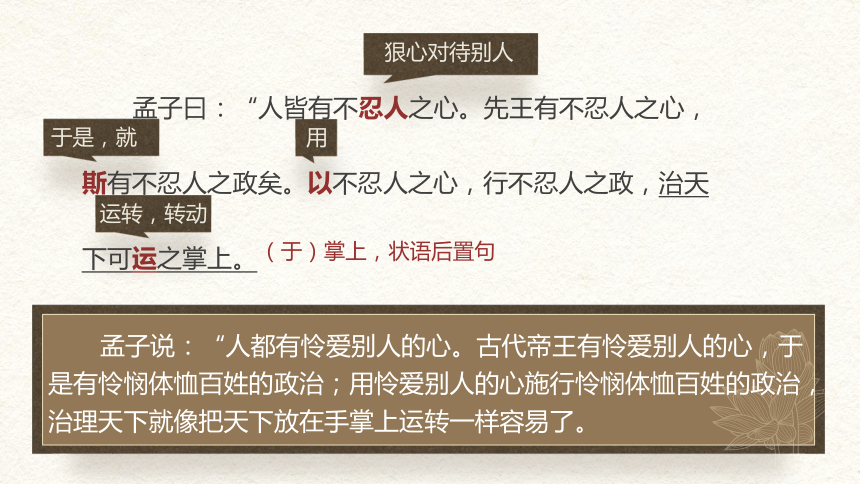

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

(于)掌上,状语后置句

孟子说:“人都有怜爱别人的心。古代帝王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就像把天下放在手掌上运转一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

1、分析开篇的作用

开门见山,直接摆出观点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开描写。

说明“不忍人之心”的重要性。

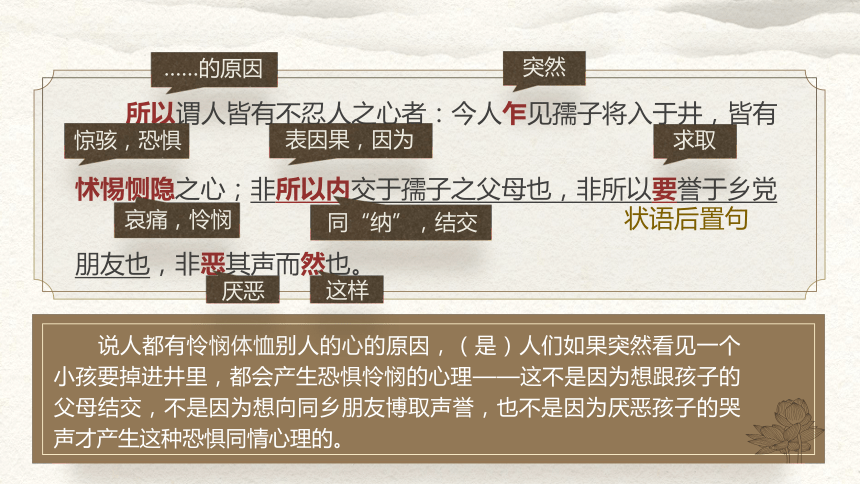

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

说人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)人们如果突然看见一个小孩要掉进井里,都会产生恐惧怜悯的心理——这不是因为想跟孩子的父母结交,不是因为想向同乡朋友博取声誉,也不是因为厌恶孩子的哭声才产生这种恐惧同情心理的。

状语后置句

……的原因

突然

惊骇,恐惧

求取

表因果,因为

哀痛,怜悯

同“纳”,结交

厌恶

这样

(2) 这部分是如何体现中心论点的?有何作用?

通过举例论证,以古代君王治理国家和普通百姓的恻隐之心来论证“人皆有不忍人之心”的中心论点,增强说服力。

为下文引出“四端”及仁政,做铺垫。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

判断句

对自身的不善感到羞耻

对他人的不善感到憎恶

谦逊,推让

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻、憎恶心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻、憎恶心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

问题:孟子所说的“四心”是指什么?

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

四心

四心

(3) 简要分析这部分的论证特点。

反面论证:与前面的正面论证结合,一正一反,论证角度多样,说服力更强。

多次使用排比句式,整齐有气势。

由举例论证到反面论证的过渡词:由此观之。

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

判断句

萌芽,发端

就像

取独

这

同情心是仁的发端;羞恶心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

表转折

名作动,伤害

同“燃”

流通,指泉水涌出

如果

使…安定

侍奉

有了这四种发端却说自己不行的,是自暴自弃的人;说他的君主不行的,是暴弃君主的人。所有跟我一样有这四种发端的人,(如果)都知道要扩充它们,就像火刚刚燃烧(最终燎原),泉水刚刚流淌(最终汇入江河)。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不扩充它们,用来侍奉父母都不够。

论证方法

举例论证

比喻论证

对比论证

以孺子入井举例

“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也

正面:足以保四海/反面:不足以事父母

归纳本文在论证方法的特点:

语言特点

使用比喻的修辞手法,生动形象

使用排比句式,气势磅礴

以“四端”与“四体”进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

归纳本文在语言上的特点:

梳理孟子的论证思路

孺子 入井

足以 保四海

致敬孟子先贤:终将有人继往开来,虽千万人吾往矣!

在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“______________________”。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“__________________,_______________”形象地说明其于人的重要性。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,______________”。

人皆有不忍人之心

人之有是四端也 犹其有四体也

苟能充之 足以保四海

积累孟子语录

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

穷则独善其身,达则兼济天下。

人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。

1.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:_____________,_____________,_____________,_____________。

2.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:__________________,__________________。

3.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:__________________。

4.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:__________________,__________________,__________________。

5.《大学之道》中,用“________________,________________”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

6.《大学之道》中的“____________”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“____________”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分

1.《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:“大学之道;在明明德;在亲民;在止于至善”。

2.《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:“自天子以至于庶人;壹是皆以修身为本”。

3.《大学之道》中,点明获得知识的途径的句子是:“致知在格物”。

4.大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:“身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平”。

5.《大学之道》中,用“家齐而后国治;国治而后天下平”两句强调家庭经营有序与国家治理上轨道的重要性。

6.《大学之道》中的“致知在格物”说明获得知识的途径,在于推究事物的原理;而“物格而知至”是说推究事物的原理后才能对外物之理认识充分。

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。

《人皆有不忍人之心》

不忍人之心

关于《孟子》

《孟子》共七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子共同编撰而成。行文气势磅礴,感情充沛,雄辩滔滔,极富感染力,流传后世,影响深远。

到南宋时,朱熹把它与《礼记》中的《大学》、《中庸》以及《论语》合称为“四书”。

题目解读

《人皆有不忍人之心》选自《孟子·公孙丑上》

“忍人”:狠心对待别人。

“不忍人之心”:怜爱别人的心。

“人皆有不忍人之心”:每个人都有怜爱别人的心。

孺 子 ( rú ) 怵 惕 (chù tì)

恻 隐 ( cè ) 内 交 ( nà )

要 誉 ( yāo ) 羞 恶 ( wù )

辨析字音

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。

(于)掌上,状语后置句

孟子说:“人都有怜爱别人的心。古代帝王有怜爱别人的心,于是有怜悯体恤百姓的政治;用怜爱别人的心施行怜悯体恤百姓的政治,治理天下就像把天下放在手掌上运转一样容易了。

狠心对待别人

于是,就

用

运转,转动

1、分析开篇的作用

开门见山,直接摆出观点——人皆有不忍人之心,中心明确,言简意赅,并提纲挈领地引起下文的论证,下文以此为依据展开描写。

说明“不忍人之心”的重要性。

所以谓人皆有不忍人之心者:今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。

说人都有怜悯体恤别人的心的原因,(是)人们如果突然看见一个小孩要掉进井里,都会产生恐惧怜悯的心理——这不是因为想跟孩子的父母结交,不是因为想向同乡朋友博取声誉,也不是因为厌恶孩子的哭声才产生这种恐惧同情心理的。

状语后置句

……的原因

突然

惊骇,恐惧

求取

表因果,因为

哀痛,怜悯

同“纳”,结交

厌恶

这样

(2) 这部分是如何体现中心论点的?有何作用?

通过举例论证,以古代君王治理国家和普通百姓的恻隐之心来论证“人皆有不忍人之心”的中心论点,增强说服力。

为下文引出“四端”及仁政,做铺垫。

由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。

判断句

对自身的不善感到羞耻

对他人的不善感到憎恶

谦逊,推让

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻、憎恶心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

由此看来,没有同情心,(简直)不是人;没有羞耻、憎恶心,(简直)不是人;没有谦让心,(简直)不是人;没有是非心,(简直)不是人。

问题:孟子所说的“四心”是指什么?

恻隐之心

羞恶之心

辞让之心

是非之心

四心

四心

(3) 简要分析这部分的论证特点。

反面论证:与前面的正面论证结合,一正一反,论证角度多样,说服力更强。

多次使用排比句式,整齐有气势。

由举例论证到反面论证的过渡词:由此观之。

恻隐之心,仁之端也。羞恶之心,义之端也。辞让之心,礼之端也。是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。

判断句

萌芽,发端

就像

取独

这

同情心是仁的发端;羞恶心是义的发端;谦让心是礼的发端;是非心是智的发端。人有这四种发端,就像有四肢一样。

有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。”

表转折

名作动,伤害

同“燃”

流通,指泉水涌出

如果

使…安定

侍奉

有了这四种发端却说自己不行的,是自暴自弃的人;说他的君主不行的,是暴弃君主的人。所有跟我一样有这四种发端的人,(如果)都知道要扩充它们,就像火刚刚燃烧(最终燎原),泉水刚刚流淌(最终汇入江河)。如果能够扩充它们,便足以安定天下,如果不扩充它们,用来侍奉父母都不够。

论证方法

举例论证

比喻论证

对比论证

以孺子入井举例

“人之有是四端也,犹其有四体也”

“若火之始然,泉之始达”

正面:人皆有不忍人之心/反面:无恻隐之心,非人也

正面:足以保四海/反面:不足以事父母

归纳本文在论证方法的特点:

语言特点

使用比喻的修辞手法,生动形象

使用排比句式,气势磅礴

以“四端”与“四体”进行设喻,启发对方,使对方更易接受自己的观点。

大大增强了文章的说服力和感染力,极富雄辩色彩。

归纳本文在语言上的特点:

梳理孟子的论证思路

孺子 入井

足以 保四海

致敬孟子先贤:终将有人继往开来,虽千万人吾往矣!

在《人皆有不忍人之心》中,孟子以人突然看见小孩子将要掉入井里的反应为依据,论证人有一种本能,即“______________________”。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子由不忍之心而推导出“四端”并用比喻句“__________________,_______________”形象地说明其于人的重要性。

在《人皆有不忍人之心》中,孟子论及“仁义礼智”扩充推广的积极作用时所说的两句是:“____________,______________”。

人皆有不忍人之心

人之有是四端也 犹其有四体也

苟能充之 足以保四海

积累孟子语录

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

穷则独善其身,达则兼济天下。

人之相识,贵在相知,人之相知,贵在知心。