6《〈老子〉》四章、《五石之瓠》课件(共33张PPT)统编版高中语文选择性必修上册

文档属性

| 名称 | 6《〈老子〉》四章、《五石之瓠》课件(共33张PPT)统编版高中语文选择性必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 76.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-28 15:39:56 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

选择性必修上册第二单元

教学目标

壹

能借助课文注释和工具书通读选文,理解并积累文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

贰

理解文中老子的思想和道家的观点。

叁

领略庄子寓言故事中蕴含的思辨性,恰当评价庄子的说理散文及其思想

教学重点

教学难点

能借助课文注释和工具书通读选文,理解并积累文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

领略庄子寓言故事中蕴含的思辨性,恰当评价庄子的说理散文及其思想。

教法与学法

学习课时数

比较阅读法,自主、合作探究法

3课时

教学过程

第 一 课 时

“无事不登三宝殿”“不见兔子不撒鹰”“书到用时方恨少”——中国人在人际交往和学习研究方面很注重实用,那些看起来“无用”的事情很多人是不做的。

今天,我们来看看老子和庄子是如何看待“有用”与“无用”的,思考他们的思想对我们有什么启示。

一、情境导入

二、学习活动

活动一:结合课下注释,自主学习交流

1.借助工具书和课下注释,熟读两篇课文,做到初步疏通文意(翻译)。

《<老子>四章》

字音

三十辐共一毂(gǔ)

凿户牖(yǒu)以为室

重点词语

自伐者无功——自伐,自我夸耀。

复众人之所过——复,弥补、补救。

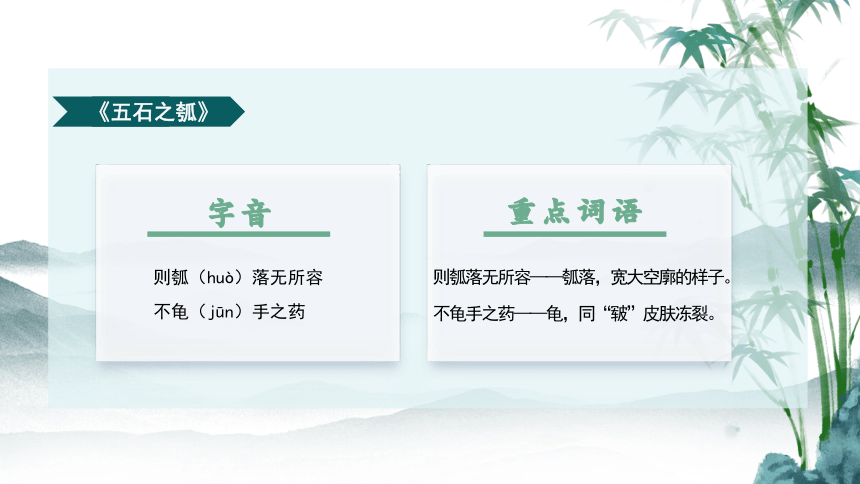

《五石之瓠》

则瓠落无所容——瓠落,宽大空廓的样子。

不龟手之药——龟,同“皲”皮肤冻裂。

重点词语

则瓠(huò)落无所容

不龟(jūn)手之药

字音

2.阅读文本,填写文言字词梳理表,积累文言基础知识。

文言字词梳理表 原文 用法 含义

通假字

一词多义

古今异义

词类活用

特殊句式

活动二:反复诵读

例如:《五石之瓠》朗读指导

1.自由诵读,每人读两遍。

2.美读全文:两个同学上讲台演读,一人读惠子,读出疑问、惋惜的语气,一人读庄子,读出解惑、肯定的语气。

作业

背诵《<老子>四章》。

教学过程

第 二 课 时

白岩松说:“中国人不做无用的事。然而什么是无用的事?什么是有用的事?”

今天我们就来一起学习《<老子>四章》,了解老子是如何论述“有”与“无”的。

一、情境导入

二、晓作者,识背景

老子思想的核心是朴素的辩证法。在政治上,主张无为而治、不言之教。在权术上,讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。

著有《老子》(又称《道德经》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

老子(生卒年不详),即老聃,相传姓李名耳,字伯阳,春秋末期人。出生于楚国苦县。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子生于春秋时期,当时的环境是周朝势微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

背景资料

《<老子>四章》

《道德经》文本以哲学意义之"道德"为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓"内圣外王"之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响。

《老子》又称《道德经》《道德真经》《五千言》《老子五千文》,春秋时期老子的哲学作品,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

三、文本探究

1.通读《<老子>四章》全文,概括四章选文的内容要点。

十一章

二十四章

通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

通过列举一系列的社会人生现象,剖析了“自见”“自是”“自伐”“自矜”的危害,从反面证明了“无我”的重要性,阐明了无为立身的主张。

三十三章

六十四章

强调了加强自我修为的重要性。人要有自知之明,要经常反省自己,要不断地战胜自己的弱点,要抑制贪欲,坚守本分,一心一意不屈不挠地追求自己应该追求的东西。

老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高下、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

2.《<老子>四章》在句式上有什么特点?

选文句式整齐,体现了中国文字的音韵之美。善于使用排比、对偶等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活。

排比

可以说是数量众多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙。如“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。排比句的运用,既使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达,也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭。

对偶

“知人者智,自知者明”“自是者不彰,自伐者无功”等名句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,给人启迪无穷。尤其值得注意的是,它的句式往往随言理抒情的需要而自由组成,长短不一的句式交错出现在作品中,其形式便有参差变化之妙,其语气也有起伏顿挫之感,自然亦能够更加自由而充分地抒情,更加明晰而透彻地说理。

3.《<老子>四章》告诉我们哪些为人处世的道理?

①为人处世不要自以为是,不要自我夸耀。

壹

②要正确地了解别人和认识自我,战胜自我。

贰

③要想成就大的事业必须从小事做起。

叁

④无论做什么事情,都必须具有强大的毅力。

肆

⑤做事要脚踏实地,从一开始就小心谨慎,始终如一。

伍

4.比较梳理:《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。荀子《劝学》中提到“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

老子阐述的是大小、高下、远近等对待和转化关系,让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴地去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

在《老子》中,几乎通篇充满了“不争”的理念。如“上善若水。水善利万物而不争……夫唯不争,故无尤”“夫唯不争,故天下莫能与之争”“天之道,不争而善胜”等。在今天这个竞争激烈的社会,你怎样看待竞争这一问题?

四、拓展延伸

过度竞争导致无序。如果竞争没有了法律和道德的约束,就会导致混乱。我们需时刻提醒自己要在规范约束下进行有序竞争。

竞争是一种客观的现实存在。儒家提出了符合“礼”“义”标准的“君子之争”,区别于只顾谋求一己之私利的“小人之争”。我们应提倡“君子之争”,拒绝“小人之争”。

“不争之德”助不争而胜。老子所谓的“不争”不是真的不争,而是眼前不争,是依托着“道”的无痕迹的争,是为以后发展的争,这是不争之德的体现。德者自得,无德者不得。得失之理,唯在一个“德”字上。

①

②

③

文章主旨

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

作业

老子的思想你是如何理解的?这种思想对人生和社会有何积极意义?

请写一篇随笔,字数不少于200字。

教学过程

第 三 课 时

庄周梦蝶,知鱼之乐,一个个寓言故事陪伴着我们长大。

今天,让我们从表面向深层次进行探讨,一起来学习庄子的哲学智慧。让我们一起学习《五石之瓠》。

一、情境导入

二、晓作者,识背景

他曾做过宋国蒙地的漆园吏,与梁惠王、齐宣王是同时期人。相传,庄周自幼聪明好学,一生率性,崇尚自然,非毁礼法,傲视王侯。

他生活贫困,以编草鞋为生,但淡泊名利,以清静修道为务,楚威王曾以厚礼请他担任相国,被他拒绝,从此终身不仕。

庄子(约前369—前286),名周,字子休,战国时期宋国蒙(今河南商丘东北)人。中国古代伟大的思想家、哲学家、文学家。他继承并发展了老子的思想,是道家学派的重要代表人物。

庄周的文章,想象奇特丰富,结构变化多端,善于运用寓言和比喻,文字汪洋恣肆,意象雄浑,情致旷达,具有浓厚的浪漫主义色彩,给人超凡脱俗与崇高美妙的感受。庄子的想象力极为丰富,把一些微妙难言的哲理说得引人入胜。他的作品被人称之为“文学的哲学,哲学的文学”。他的作品常对黑暗现实有所揭露和抨击,也有一些积极意义。

主要作品

庄周和他的门人以及后学所著《庄子》名篇有《逍遥游》《齐物论》等。

三、文本探究

1.文本研读:运用对话描写刻画人物是《五石之瓠》的一大特色,试结合文中人物语言说说惠子和庄子在文中的形象。

惠子

拘泥,不善变通。

在惠子和其他所有的人看来,大葫芦是废物,日常生活中于我无益者都可以称之为废物。

庄子

灵活,有大智慧。

庄子思想的境界高在他逍遥的、天马行空的思绪,使他看问题超乎寻常,想到了人日常不做的“浮乎江湖”。

2.问题探究:对于惠子和庄子的大瓠之争,你是怎样理解的?

这里蕴含着对“有用”和“无用”的认识问题。庄子认为只要不凝滞于物,则大小皆为可用,这是有用。有用必须超然物外,优游于忘我之境。当然,最好是无用,无用则无害,也无困苦,就可以逍遥自在,绝对自由了。因而无用就是大用,这是庄子追求的理想境界。而惠子则基于对现实的认识,自然限于一般的理解和困惑。

文章主旨

《五石之瓠》中,惠子从日常使用的层面上考虑“五石之瓠”的功用,庄子则超越了世俗经验的束缚,指出了“五石之瓠”的独特价值。

作业

庄子的思想你是如何理解的?这种思想对人生和社会有何积极意义?

请写一篇随笔,字数不少于200字。

选择性必修上册第二单元

教学目标

壹

能借助课文注释和工具书通读选文,理解并积累文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

贰

理解文中老子的思想和道家的观点。

叁

领略庄子寓言故事中蕴含的思辨性,恰当评价庄子的说理散文及其思想

教学重点

教学难点

能借助课文注释和工具书通读选文,理解并积累文中重要的实词、虚词、特殊句式等文言基础知识。

领略庄子寓言故事中蕴含的思辨性,恰当评价庄子的说理散文及其思想。

教法与学法

学习课时数

比较阅读法,自主、合作探究法

3课时

教学过程

第 一 课 时

“无事不登三宝殿”“不见兔子不撒鹰”“书到用时方恨少”——中国人在人际交往和学习研究方面很注重实用,那些看起来“无用”的事情很多人是不做的。

今天,我们来看看老子和庄子是如何看待“有用”与“无用”的,思考他们的思想对我们有什么启示。

一、情境导入

二、学习活动

活动一:结合课下注释,自主学习交流

1.借助工具书和课下注释,熟读两篇课文,做到初步疏通文意(翻译)。

《<老子>四章》

字音

三十辐共一毂(gǔ)

凿户牖(yǒu)以为室

重点词语

自伐者无功——自伐,自我夸耀。

复众人之所过——复,弥补、补救。

《五石之瓠》

则瓠落无所容——瓠落,宽大空廓的样子。

不龟手之药——龟,同“皲”皮肤冻裂。

重点词语

则瓠(huò)落无所容

不龟(jūn)手之药

字音

2.阅读文本,填写文言字词梳理表,积累文言基础知识。

文言字词梳理表 原文 用法 含义

通假字

一词多义

古今异义

词类活用

特殊句式

活动二:反复诵读

例如:《五石之瓠》朗读指导

1.自由诵读,每人读两遍。

2.美读全文:两个同学上讲台演读,一人读惠子,读出疑问、惋惜的语气,一人读庄子,读出解惑、肯定的语气。

作业

背诵《<老子>四章》。

教学过程

第 二 课 时

白岩松说:“中国人不做无用的事。然而什么是无用的事?什么是有用的事?”

今天我们就来一起学习《<老子>四章》,了解老子是如何论述“有”与“无”的。

一、情境导入

二、晓作者,识背景

老子思想的核心是朴素的辩证法。在政治上,主张无为而治、不言之教。在权术上,讲究物极必反之理。在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。

著有《老子》(又称《道德经》),是全球文字出版发行量最大的著作之一。

老子(生卒年不详),即老聃,相传姓李名耳,字伯阳,春秋末期人。出生于楚国苦县。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。在道教中,被尊为道教始祖,称“太上老君”。在唐朝,被追认为李姓始祖。曾被奉为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

老子生于春秋时期,当时的环境是周朝势微,各诸侯为了争夺霸主地位,战争不断。严酷的动乱与变迁,让老子目睹民间疾苦,作为周朝的守藏史,他提出了治国安民的一系列主张。老子以自己的生活体验和王朝兴衰成败、百姓安危祸福为鉴,溯其源,著上、下两篇,共五千言,即《道德经》。

背景资料

《<老子>四章》

《道德经》文本以哲学意义之"道德"为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,而多以政治为旨归,乃所谓"内圣外王"之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。《道德经》是中国历史上最伟大的名著之一,对传统哲学、科学、政治、宗教等产生了深刻影响。

《老子》又称《道德经》《道德真经》《五千言》《老子五千文》,春秋时期老子的哲学作品,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,是道家哲学思想的重要来源。道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,第38章之后为《德经》,并分为81章。

三、文本探究

1.通读《<老子>四章》全文,概括四章选文的内容要点。

十一章

二十四章

通过列举分析典型的日常生活用品,阐明了“无之以为用”的道理。

通过列举一系列的社会人生现象,剖析了“自见”“自是”“自伐”“自矜”的危害,从反面证明了“无我”的重要性,阐明了无为立身的主张。

三十三章

六十四章

强调了加强自我修为的重要性。人要有自知之明,要经常反省自己,要不断地战胜自己的弱点,要抑制贪欲,坚守本分,一心一意不屈不挠地追求自己应该追求的东西。

老子告诉我们做事要有预见性,要见微知著,居安思危,防患于未然;要把握大小、高下、远近等一系列对立项之间的逻辑关系,重视“小”“下”“近”,注重积累;要始终如一,坚持到底。

2.《<老子>四章》在句式上有什么特点?

选文句式整齐,体现了中国文字的音韵之美。善于使用排比、对偶等各种句式,表情达意,形式新颖,变化灵活。

排比

可以说是数量众多,格式齐备,形式灵活,运用巧妙。如“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。排比句的运用,既使论述的事理主次分明,条理清晰,层层递进,详尽通达,也使文章雄健有力,气势磅礴,若悬河飞泻,注而不竭。

对偶

“知人者智,自知者明”“自是者不彰,自伐者无功”等名句以整齐的句式有机地错置在各章中,不仅给人以美感,而且含有深刻的哲理,给人启迪无穷。尤其值得注意的是,它的句式往往随言理抒情的需要而自由组成,长短不一的句式交错出现在作品中,其形式便有参差变化之妙,其语气也有起伏顿挫之感,自然亦能够更加自由而充分地抒情,更加明晰而透彻地说理。

3.《<老子>四章》告诉我们哪些为人处世的道理?

①为人处世不要自以为是,不要自我夸耀。

壹

②要正确地了解别人和认识自我,战胜自我。

贰

③要想成就大的事业必须从小事做起。

叁

④无论做什么事情,都必须具有强大的毅力。

肆

⑤做事要脚踏实地,从一开始就小心谨慎,始终如一。

伍

4.比较梳理:《老子》第六十四章中提到“合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下”。荀子《劝学》中提到“积土成山”“积水成渊”“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”。两者有什么不同?

老子阐述的是大小、高下、远近等对待和转化关系,让人们依照自然规律办事,树立必胜的信心和坚强的毅力,耐心地一点一滴地去完成,稍有松懈,常会造成前功尽弃、功亏一篑的结局。

荀子说“锲而不舍,金石可镂”,人要像蚯蚓那样“用心一也”,虽然“无爪牙之利,筋骨之强”,也要“上食埃土,下饮黄泉”,提出了积极进取的主张。

在《老子》中,几乎通篇充满了“不争”的理念。如“上善若水。水善利万物而不争……夫唯不争,故无尤”“夫唯不争,故天下莫能与之争”“天之道,不争而善胜”等。在今天这个竞争激烈的社会,你怎样看待竞争这一问题?

四、拓展延伸

过度竞争导致无序。如果竞争没有了法律和道德的约束,就会导致混乱。我们需时刻提醒自己要在规范约束下进行有序竞争。

竞争是一种客观的现实存在。儒家提出了符合“礼”“义”标准的“君子之争”,区别于只顾谋求一己之私利的“小人之争”。我们应提倡“君子之争”,拒绝“小人之争”。

“不争之德”助不争而胜。老子所谓的“不争”不是真的不争,而是眼前不争,是依托着“道”的无痕迹的争,是为以后发展的争,这是不争之德的体现。德者自得,无德者不得。得失之理,唯在一个“德”字上。

①

②

③

文章主旨

《<老子>四章》主要阐述了老子关于“有”和“无”辩证关系的分析、有道之人不彰显自我的道理,强调了人要“自知”“自胜”“知足”“强行”,加强自我修养的观点,并告诉人们依照自然规律,从小事做起,“无为而治”,这四章从不同角度体现了老子的观点。

作业

老子的思想你是如何理解的?这种思想对人生和社会有何积极意义?

请写一篇随笔,字数不少于200字。

教学过程

第 三 课 时

庄周梦蝶,知鱼之乐,一个个寓言故事陪伴着我们长大。

今天,让我们从表面向深层次进行探讨,一起来学习庄子的哲学智慧。让我们一起学习《五石之瓠》。

一、情境导入

二、晓作者,识背景

他曾做过宋国蒙地的漆园吏,与梁惠王、齐宣王是同时期人。相传,庄周自幼聪明好学,一生率性,崇尚自然,非毁礼法,傲视王侯。

他生活贫困,以编草鞋为生,但淡泊名利,以清静修道为务,楚威王曾以厚礼请他担任相国,被他拒绝,从此终身不仕。

庄子(约前369—前286),名周,字子休,战国时期宋国蒙(今河南商丘东北)人。中国古代伟大的思想家、哲学家、文学家。他继承并发展了老子的思想,是道家学派的重要代表人物。

庄周的文章,想象奇特丰富,结构变化多端,善于运用寓言和比喻,文字汪洋恣肆,意象雄浑,情致旷达,具有浓厚的浪漫主义色彩,给人超凡脱俗与崇高美妙的感受。庄子的想象力极为丰富,把一些微妙难言的哲理说得引人入胜。他的作品被人称之为“文学的哲学,哲学的文学”。他的作品常对黑暗现实有所揭露和抨击,也有一些积极意义。

主要作品

庄周和他的门人以及后学所著《庄子》名篇有《逍遥游》《齐物论》等。

三、文本探究

1.文本研读:运用对话描写刻画人物是《五石之瓠》的一大特色,试结合文中人物语言说说惠子和庄子在文中的形象。

惠子

拘泥,不善变通。

在惠子和其他所有的人看来,大葫芦是废物,日常生活中于我无益者都可以称之为废物。

庄子

灵活,有大智慧。

庄子思想的境界高在他逍遥的、天马行空的思绪,使他看问题超乎寻常,想到了人日常不做的“浮乎江湖”。

2.问题探究:对于惠子和庄子的大瓠之争,你是怎样理解的?

这里蕴含着对“有用”和“无用”的认识问题。庄子认为只要不凝滞于物,则大小皆为可用,这是有用。有用必须超然物外,优游于忘我之境。当然,最好是无用,无用则无害,也无困苦,就可以逍遥自在,绝对自由了。因而无用就是大用,这是庄子追求的理想境界。而惠子则基于对现实的认识,自然限于一般的理解和困惑。

文章主旨

《五石之瓠》中,惠子从日常使用的层面上考虑“五石之瓠”的功用,庄子则超越了世俗经验的束缚,指出了“五石之瓠”的独特价值。

作业

庄子的思想你是如何理解的?这种思想对人生和社会有何积极意义?

请写一篇随笔,字数不少于200字。