《师说》课件42张

图片预览

文档简介

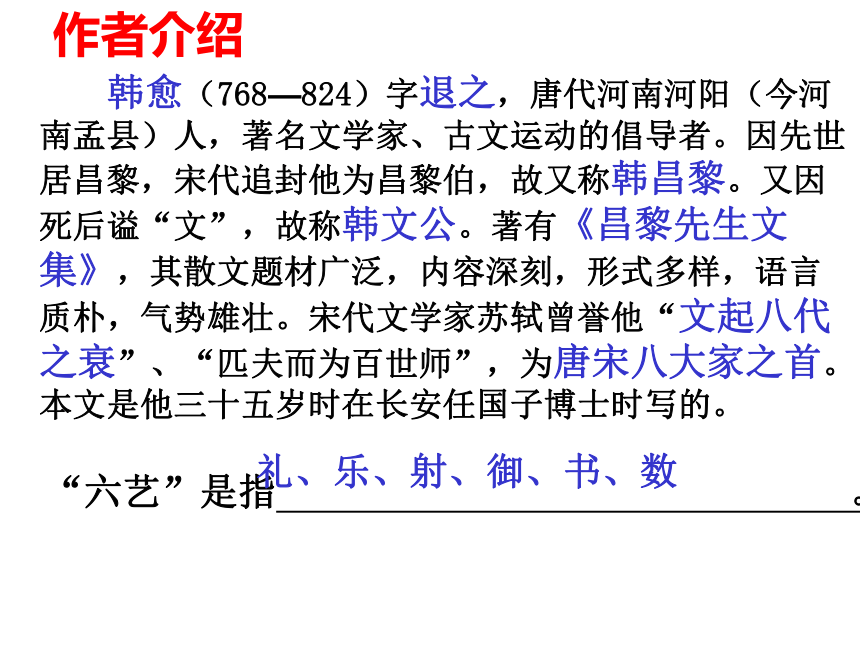

课件42张PPT。师 说唐·韩愈 韩愈(768—824)字退之,唐代河南河阳(今河南孟县)人,著名文学家、古文运动的倡导者。因先世居昌黎,宋代追封他为昌黎伯,故又称韩昌黎。又因死后谥“文”,故称韩文公。著有《昌黎先生文集》,其散文题材广泛,内容深刻,形式多样,语言质朴,气势雄壮。宋代文学家苏轼曾誉他“文起八代之衰”、“匹夫而为百世师”,为唐宋八大家之首。本文是他三十五岁时在长安任国子博士时写的。 作者介绍“六艺”是指 。礼、乐、射、御、书、数 通假字 1、 师者,所以传道受业解惑者也

2、或师焉,或不焉

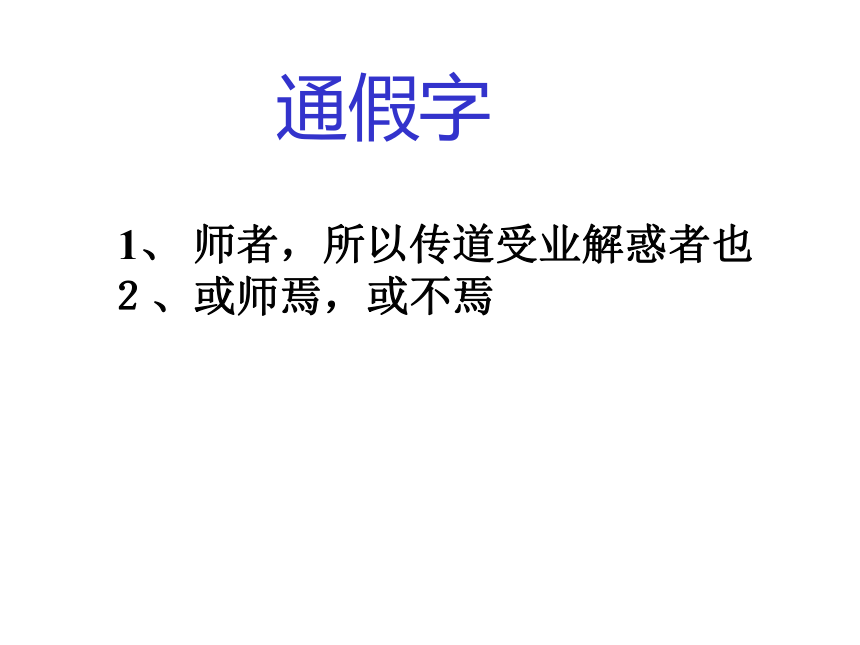

通假字 1、 师者,所以传道受业解惑也:

“受”同“授”,传授

2、或师焉,或不焉:“不”同“否”

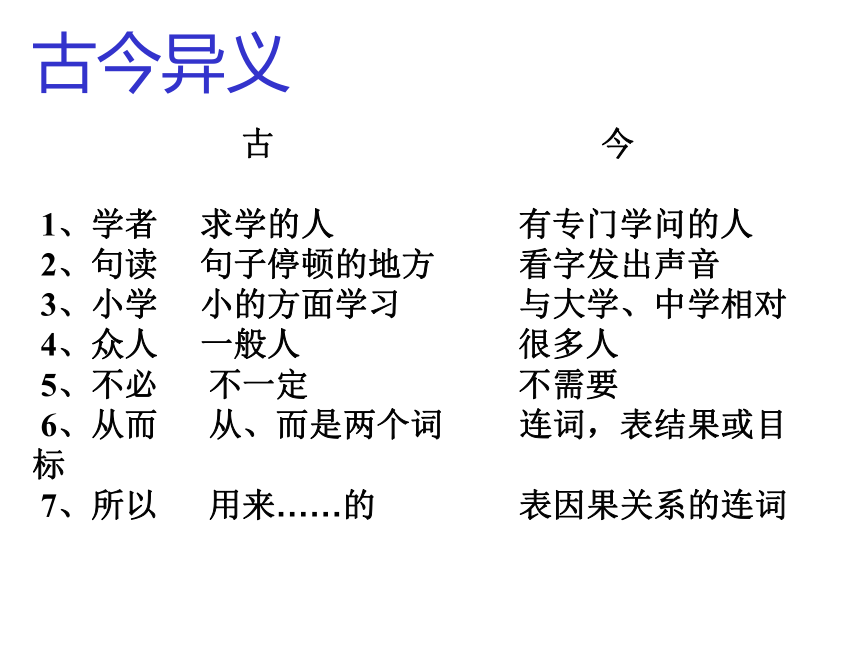

古 今

1、学者 求学的人 有专门学问的人

2、句读 句子停顿的地方 看字发出声音

3、小学 小的方面学习 与大学、中学相对

4、众人 一般人 很多人

5、不必 不一定 不需要

6、从而 从、而是两个词 连词,表结果或目标

7、所以 用来……的 表因果关系的连词

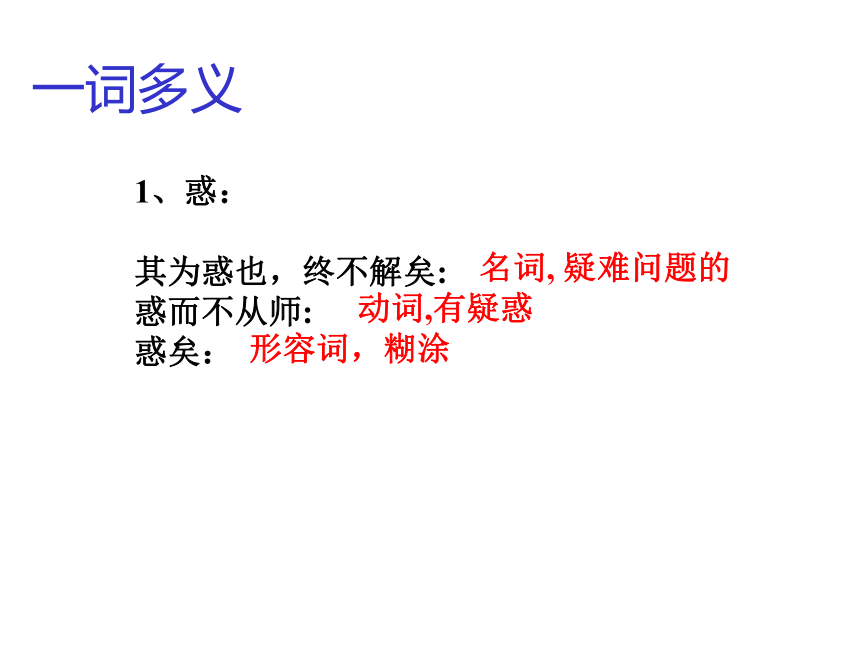

古今异义1、惑:

其为惑也,终不解矣:

惑而不从师:

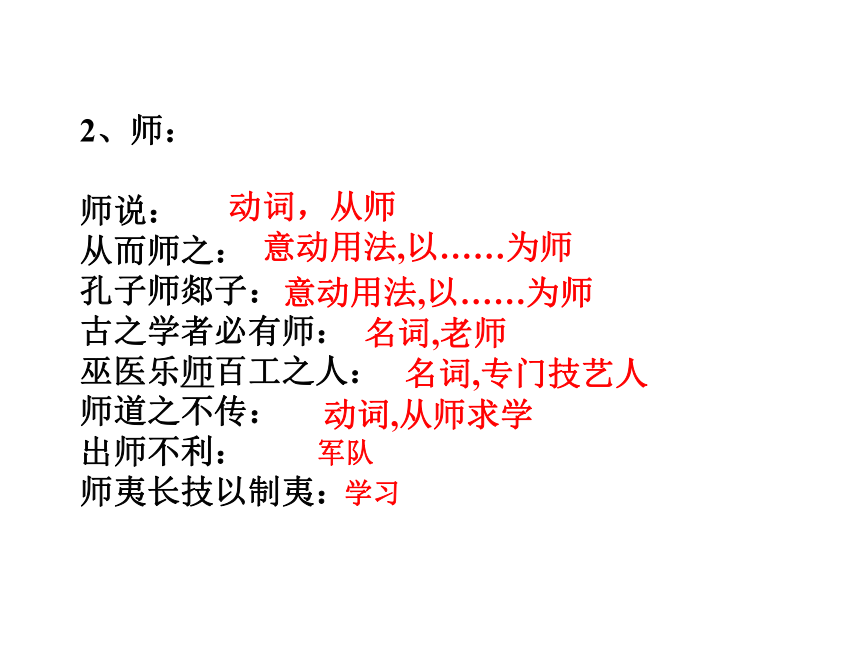

惑矣:一词多义名词, 疑难问题的动词,有疑惑形容词,糊涂2、师:

师说:

从而师之:

孔子师郯子:

古之学者必有师:

巫医乐师百工之人:

师道之不传:

出师不利:

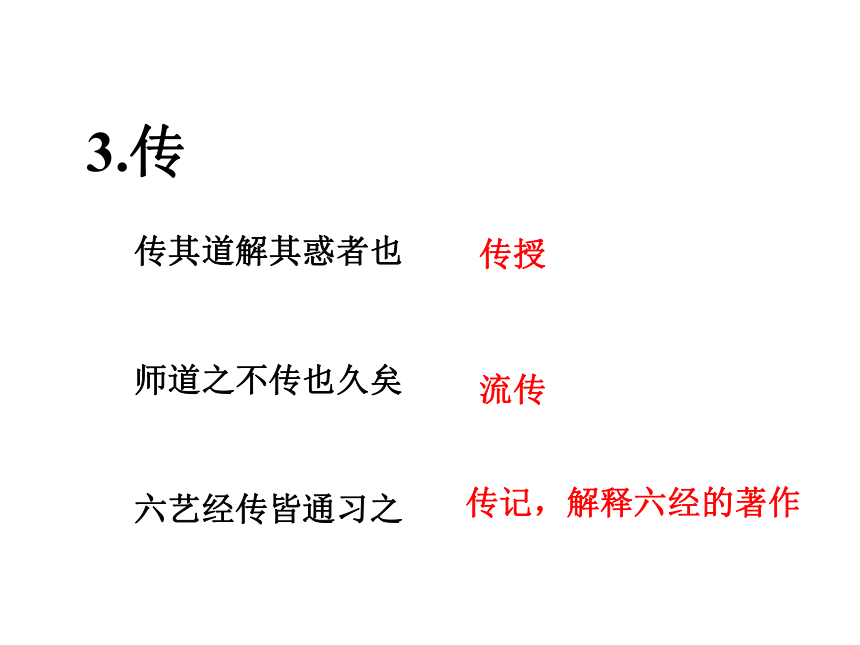

师夷长技以制夷:动词,从师意动用法,以……为师名词,老师名词,专门技艺人动词,从师求学意动用法,以……为师军队学习3.传传授流传传记,解释六经的著作4、道:

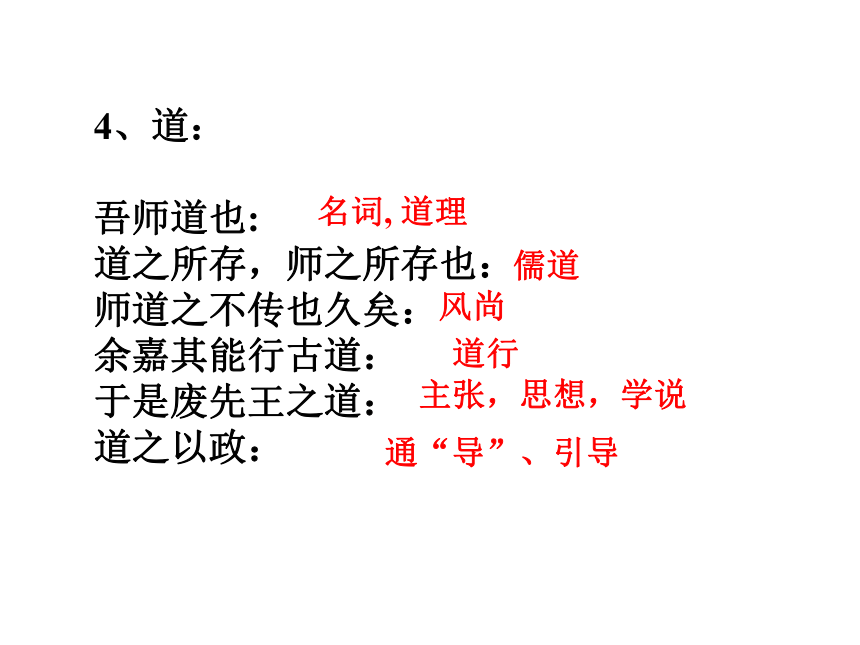

吾师道也:

道之所存,师之所存也:

师道之不传也久矣:

余嘉其能行古道:

于是废先王之道:

道之以政:名词, 道理儒道风尚道行主张,思想,学说通“导”、引导 1、之

古之学者必有师:

人非生而知之者:

道之所存,师之所存也:

师道之不传也久矣/欲人之无惑也:

圣人之所以为圣:

择师而教之:

巫医乐师百工之人:

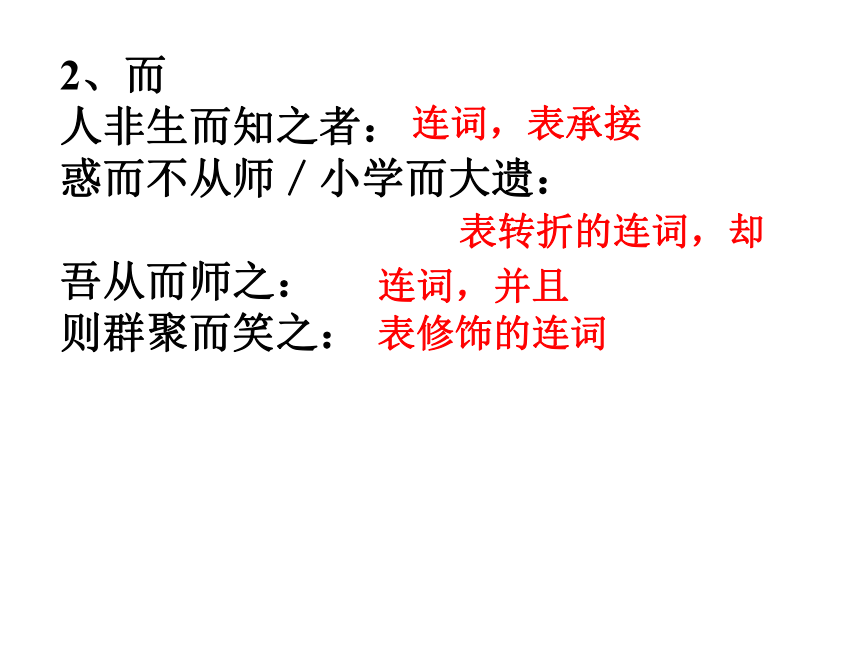

虚词结构助词,的代词,指“道”结构助词,不译取消主谓间独立性助词,不译代词,他们这(类)2、而

人非生而知之者:

惑而不从师/小学而大遗:

吾从而师之:

则群聚而笑之:

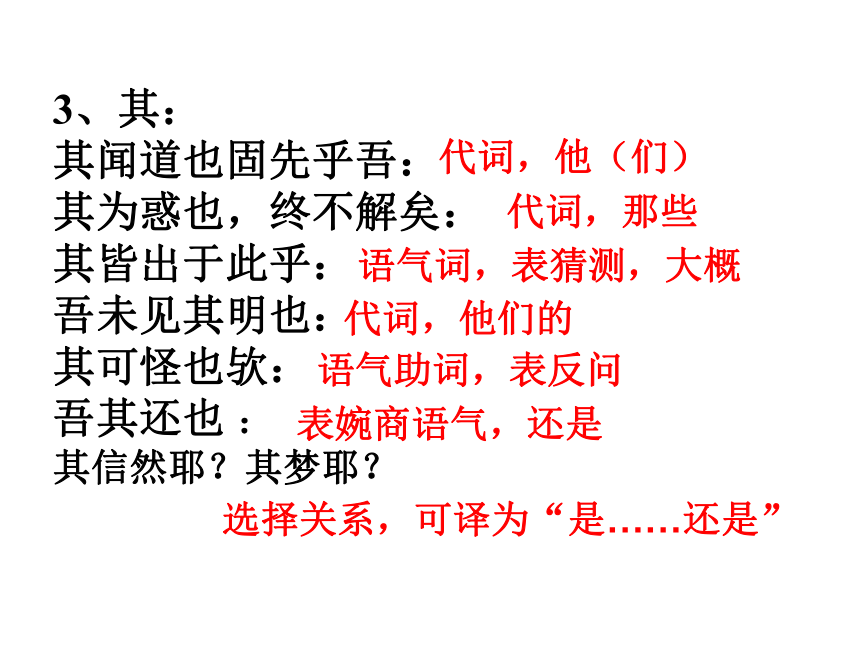

连词,表承接表转折的连词,却连词,并且表修饰的连词3、其:

其闻道也固先乎吾:

其为惑也,终不解矣:

其皆出于此乎:

吾未见其明也:

其可怪也欤:

吾其还也 :

其信然耶?其梦耶? 代词,他(们)代词,那些语气词,表猜测,大概代词,他们的语气助词,表反问表婉商语气,还是 选择关系,可译为“是……还是” 4、乎 生乎吾前:

夫庸知其年之先后生于吾乎:

其皆出于此乎:

?恢恢乎其于游刃必有余地矣:

壮士,能复饮乎: 介词,相当与“于”疑问语气,呢揣测语气,吧助词,形容词词尾疑问语气 ,吗词类活用1、名作动

其下圣人也亦远矣:

师道之不传也久矣:

2、意动用法

而耻学于师:

从而师之:

3、形容词作名词

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚:

是故圣益圣,愚益愚:比…低下从师求学以…为耻以…为师圣人/愚人圣人;愚人1、师者,所以传道受业解惑也???????

??

2、不拘于时 ?

?3、句读之不知,惑之不解

4、学于余 特殊句式 判断句被动句宾语前置状语后置古时候求学问的人一定有老师。所谓老师,就是(用来)传授道理、授与专业知识、解答疑难问题的人。人不是生下来就懂道理的,谁能够没有疑难问题呢?有疑难问题却不跟老师请教,那些成为疑难的问题便终究不会解决了。出生在我前面的,他懂得道理本来比我早,我跟随他,以他为师;出生在我后面的,他懂得道理要是也比我早,我也跟他学习。我学习的是道理,哪管他出生在我之前还是在我之后呢?因此,不论地位高还是低,不论年龄大还是小,道理存在的地方,老师也就在那里。

课文译文(1)诵读第一自然段,用原文回答下列问题:

①人为什么要从师?

a学者必有师;b师者,所以传道受业解惑也;c人非生而知之者。

②作者认为从师的标准是什么?

“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。” 唉!从师学习的传统不被继承已经很久了,要人们没有疑难问题是很困难的了!古时候的圣人,超出一般人够远了,尚且跟从老师请教;现在的一般人,他们不如圣人也够远了,却以向老师学习为耻辱。因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚蠢。圣人的所以成为圣人,愚人的所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;对于自己呢,却不肯从师学习,这真糊涂了。那些儿童们的老师,是教给儿童们读书和学习书中文句的,不是我所说的那种传授道理、解释疑难问题的老师。不懂得书中的文句就从师学习,疑难问题不得解释,却不向老师请教,小事学习,大事反而丢弃,我看不出他们明白道理的地方。巫医、乐师、各种工匠,不把相互学习当作难为情。读书做官的这类人,一听到有人以“老师”、“学生”相称,就许多人聚集在一起讥笑人家。问他们为什么这样,他们就说:“他和他年纪差不多,学问也差不多。称地位低的人为师,就感到羞耻,称官位高的人为老师,就近于拍马。”唉!从师学习的传统不能恢复,从这里可以知道了。巫医、音乐师和工匠,是所谓上层人士看不起的,现在那些“上层人士”的明智程度竟然反而不及这些人,岂不是可以奇怪的么!

课文译文(2)诵读第二自然段,用原文回答下列问题:

①本段对“古之圣人”“从师”与“今之众人”“耻师”相对比后得出了怎样的结论?

(“圣益圣,愚益愚。”或“圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,皆出自于此乎?”)

②接着,本段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?

(“爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉。”

③本段中的“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师问题上分别怎样做的?

(“巫医乐师百工之人”:“不耻相师”。

“士大夫之族”:“群聚而笑之,曰:‘位卑则足羞,官盛则近谀’”。)

这样的做法带来怎样的结局? (“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。”)

④通过以上三组对比,作者表达了怎样的观点?用自己的话回答,用原文回答。

(自己的话:士大夫之族自恃门第高贵,耻于从师是错误的,愚蠢的。原文:“学者必有师。”) 对比论证分论点 师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

论据(三组对比) 正确态度 错误态度 作者的议论抒情

1、古之圣人 圣人 众人 圣益圣,愚益愚

今之众人(纵比) 从师而问 耻学于师 其皆出于此乎(反诘)

2、对其子 爱其子 于其身 小学而大遗

对其身(自比) 择师而教 耻学于师 吾未见其明也(否定)

3、百工之人 百工之人 士大夫 师道不复,智反不能及

士大夫 不耻相师 群聚而笑之 其可怪也欤(讽刺)

分论点与总论点关系 从批评反面现象中进一步阐明总论点。

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的品德才能并不如孔子。孔子说:“几个人一起走,那一定有可以当我老师的。”所以,学生不一定不及老师,老师不一定比学生高明。懂得道理有先有后,技能业务各有钻研与擅长,不过这样罢了。

课文译文(3)第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

“学者必有师”。“道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。”) 课文第三段所用论证方法

引证:孔子的言和行

结论:弟子不必不如师,术业有专攻。

李家的儿子名叫蟠,十七岁,爱好古文,六经的经文和传注全都学了,不被时俗拘束,来向我学习。我赞许他能实行古代的从师之道,写这篇《师说》来赠给他。

课文译文(4)文章第四段交代写作缘由,但仍隐含着作者的观点,哪些句子可以表现作者观点?

(“不拘于时”、“学于余”、“能行古道”。)

综观全文,观点很清楚了:“学者必有师”。 作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

一、总论从师的必要性和择师的标准

中心论点:古之学者必有师(无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存)

二、批判当时士大夫耻于从师的不良社会风气

分论点:师道之不传也久矣,欲人之无感也难矣

三、用具体事实进一步阐明谁可为师的道理

分论点:圣人无常师

四、说明写本文的原因

结论:向后学号召

1.不拘于时;2.能行古道。照应以上两个分点

文章结构(对比)《师说》怎样体现了“古文”运动的理论主张?

唐“古文运动”倡导:

①内容和形式是统一的,形式是为内容服务的。《师说》将“学者有师”、“尊师”、“重道”的思想通过第一段的正面阐述、第二段正反对比论证、第三段的例证得以系统而严密的阐发,是文(形式)道(内容)统一的典范。

②作家人面对现实,表见解、抒真情。《师说》针对当时耻于从师的社会恶习,进行了大胆的挑战,提出了进步的师道见解。

因此,《师说》是唐“古文”的代表作。

本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?

作者第一次提出了老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。

但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵是根本不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。 作者简介

写作背景

释 题

课文译文

内容分析

文言知识

论证方法

语言特色

作 业1、根据提示默写填空:本文的中心论点是 “古之学者必有师。”

教师的职责是 。 从师的标准和原则是

。

老师与弟子的关系是

师者,所以传道受业解惑也 是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也 是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。能力测试:2、下列虚词意义和用法相同的是( )A、臣所以去亲戚而事君者

圣人之所以为圣

B、为国者无使为积威之所劫哉

道之所存,师之所存也

C、其闻道也亦先乎吾

风乎舞雩

D、于其身也,则耻师也

向吾不为斯役,则久已病矣 A3、选出加点“其”字用法不相同的一项( )

A.其皆出于此乎

B.其出人也远矣

C.其闻道也固先乎吾

D.吾未见其明也A4、选出加点字与“吾从而师之”中的“师”活用情况不相同的一项( ) A.侣鱼虾而友麋鹿

B.而耻学于师

C.孔子师郯子之徒

D.鱼肉百姓B5、选出与句读之不知,惑之不解句式不同的一项( ) A.忌不自信

B.蚓无爪牙之利,筋骨之强

C.微斯人,吾谁与归

D、不省所怙,惟兄嫂是依B6、选出加点词解释有不正确的一项( ) A.孰能无惑(谁,哪一个)

其闻道也固先乎吾(原本)

B.彼童子之师(那些)

夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,哪)

C.余嘉其能行古道(赞赏)

六艺经传皆通习之(流传)

D.作《师说》以贻之(赠送)

士大夫之族(类、辈)C7、选出对下列6句中加点的“于”字意义判断正确的一项( ) ①而耻学于师

②其皆出于此乎

③于其身也

④师不必贤于弟子

⑤不拘于时

⑥学于余

A.全相同 B.各不相同

C.只有①⑥相同 D.只有②③⑤相同C8、选出下列说法不当的一项( )A.韩愈是中唐散文家、诗人,字退之,以其祖籍,世称韩昌黎;以其官职,世称韩吏部;死后谥“文”,故又称韩文公。

B.韩愈与同时代的另一散文家白居易一起倡导了著名的古文运动,反对浮夸不实的文风,主张“惟陈言之务去”,倡导先秦古文言之有物的文风。

C.韩愈被苏轼誉为“文起八代之衰”,又被明人列为“唐宋八大家”之首,其代表作除《师说》外,另有《马说》《祭十二郎文》等。

D.韩愈借《师说》告诫学生李蟠,论述了从师学习的重要性,批判了士大夫耻学于师的陋习,表现了作者不顾世俗,独抒己见的斗争精神。B阅读第二段文字,完成下列各题 9、解释文中加点字词的意思:

①师道之不传也久矣

②则耻师焉,惑矣

③句读之不知

④不耻相师从师的风尚 糊涂 书中文句停顿 互相学习 10、概括本段文字的大意和作用。批判士大夫耻学于师的恶劣风气,从反面

说明从师学习的必要性。11、本段文字的批判说理主要运用了什么论证法?试加以简要说明。对比。

答:(1)将“古之圣人”和“今之众人”进行纵向对比,说明圣愚之别就在于是否从师学习;

(2)将士大夫之族“爱其子,择师而教之”和“于其身也,则耻师焉”的自身矛盾行为进行横向对比,批判他们的糊涂;

(3)将“士大夫之族”和“巫医、乐师、百工之人”进行横向对比,揭示耻学于师造成的恶果。 今有一人,入人园圃,窃其桃李,众闻则非之,上为政者得则罚之。此何也?以亏人自利也。至攘人犬豕鸡豚者,其不义又甚入人园圃窃桃李。是何故也?以亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至入人栏厩,取人马牛者,其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至杀不辜人也,扡其衣裘、取戈剑者,其不义又甚入人栏厩取人马牛。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。当此天下之君子,皆知而非之,谓之不义。今至大为不义,攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。此可谓知义与不义之别乎? 今天最不义的事,是进攻别国,却不知道谴责,反而

称赞它,说它是义。这能说知道义与不义的分别吗? 现在有一个人,进人家果园,偷人家桃李,大家听到就谴责他,上面执政的人捉获就惩罚他。这为什么呢?因为他损人利己。至于偷人家鸡犬大猪小猪的,比进人家果园偷桃李更不义。这是什么原故呢?因为他损人更多。如果损人越多,他越是不仁,罪越重。至于进人家牲口棚,牵走人家马牛的,这比偷人家鸡犬大猪小猪更不义。这是什么原故呢?因为他损人更多。如果损人越多,他越是不仁,罪越重。至于杀无辜的人,剥下人家的衣服皮袄,拿走戈剑,这比进人家牲口棚牵走马牛又更不义。这是什么原故呢?因为他损人更严重。如果损人越严重,他就越不仁,罪越大。现今天下君子,都知道这些事,说它们不义。今天最不义的事,是进攻别国,却不知道谴责,反而称赞它,说它是义。这能说知道义与不义的分别吗?

2、或师焉,或不焉

通假字 1、 师者,所以传道受业解惑也:

“受”同“授”,传授

2、或师焉,或不焉:“不”同“否”

古 今

1、学者 求学的人 有专门学问的人

2、句读 句子停顿的地方 看字发出声音

3、小学 小的方面学习 与大学、中学相对

4、众人 一般人 很多人

5、不必 不一定 不需要

6、从而 从、而是两个词 连词,表结果或目标

7、所以 用来……的 表因果关系的连词

古今异义1、惑:

其为惑也,终不解矣:

惑而不从师:

惑矣:一词多义名词, 疑难问题的动词,有疑惑形容词,糊涂2、师:

师说:

从而师之:

孔子师郯子:

古之学者必有师:

巫医乐师百工之人:

师道之不传:

出师不利:

师夷长技以制夷:动词,从师意动用法,以……为师名词,老师名词,专门技艺人动词,从师求学意动用法,以……为师军队学习3.传传授流传传记,解释六经的著作4、道:

吾师道也:

道之所存,师之所存也:

师道之不传也久矣:

余嘉其能行古道:

于是废先王之道:

道之以政:名词, 道理儒道风尚道行主张,思想,学说通“导”、引导 1、之

古之学者必有师:

人非生而知之者:

道之所存,师之所存也:

师道之不传也久矣/欲人之无惑也:

圣人之所以为圣:

择师而教之:

巫医乐师百工之人:

虚词结构助词,的代词,指“道”结构助词,不译取消主谓间独立性助词,不译代词,他们这(类)2、而

人非生而知之者:

惑而不从师/小学而大遗:

吾从而师之:

则群聚而笑之:

连词,表承接表转折的连词,却连词,并且表修饰的连词3、其:

其闻道也固先乎吾:

其为惑也,终不解矣:

其皆出于此乎:

吾未见其明也:

其可怪也欤:

吾其还也 :

其信然耶?其梦耶? 代词,他(们)代词,那些语气词,表猜测,大概代词,他们的语气助词,表反问表婉商语气,还是 选择关系,可译为“是……还是” 4、乎 生乎吾前:

夫庸知其年之先后生于吾乎:

其皆出于此乎:

?恢恢乎其于游刃必有余地矣:

壮士,能复饮乎: 介词,相当与“于”疑问语气,呢揣测语气,吧助词,形容词词尾疑问语气 ,吗词类活用1、名作动

其下圣人也亦远矣:

师道之不传也久矣:

2、意动用法

而耻学于师:

从而师之:

3、形容词作名词

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚:

是故圣益圣,愚益愚:比…低下从师求学以…为耻以…为师圣人/愚人圣人;愚人1、师者,所以传道受业解惑也???????

??

2、不拘于时 ?

?3、句读之不知,惑之不解

4、学于余 特殊句式 判断句被动句宾语前置状语后置古时候求学问的人一定有老师。所谓老师,就是(用来)传授道理、授与专业知识、解答疑难问题的人。人不是生下来就懂道理的,谁能够没有疑难问题呢?有疑难问题却不跟老师请教,那些成为疑难的问题便终究不会解决了。出生在我前面的,他懂得道理本来比我早,我跟随他,以他为师;出生在我后面的,他懂得道理要是也比我早,我也跟他学习。我学习的是道理,哪管他出生在我之前还是在我之后呢?因此,不论地位高还是低,不论年龄大还是小,道理存在的地方,老师也就在那里。

课文译文(1)诵读第一自然段,用原文回答下列问题:

①人为什么要从师?

a学者必有师;b师者,所以传道受业解惑也;c人非生而知之者。

②作者认为从师的标准是什么?

“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。” 唉!从师学习的传统不被继承已经很久了,要人们没有疑难问题是很困难的了!古时候的圣人,超出一般人够远了,尚且跟从老师请教;现在的一般人,他们不如圣人也够远了,却以向老师学习为耻辱。因此,圣人就更加圣明,愚人就更加愚蠢。圣人的所以成为圣人,愚人的所以成为愚人,大概都是由于这个原因吧?人们爱自己的孩子,就选择老师来教他们;对于自己呢,却不肯从师学习,这真糊涂了。那些儿童们的老师,是教给儿童们读书和学习书中文句的,不是我所说的那种传授道理、解释疑难问题的老师。不懂得书中的文句就从师学习,疑难问题不得解释,却不向老师请教,小事学习,大事反而丢弃,我看不出他们明白道理的地方。巫医、乐师、各种工匠,不把相互学习当作难为情。读书做官的这类人,一听到有人以“老师”、“学生”相称,就许多人聚集在一起讥笑人家。问他们为什么这样,他们就说:“他和他年纪差不多,学问也差不多。称地位低的人为师,就感到羞耻,称官位高的人为老师,就近于拍马。”唉!从师学习的传统不能恢复,从这里可以知道了。巫医、音乐师和工匠,是所谓上层人士看不起的,现在那些“上层人士”的明智程度竟然反而不及这些人,岂不是可以奇怪的么!

课文译文(2)诵读第二自然段,用原文回答下列问题:

①本段对“古之圣人”“从师”与“今之众人”“耻师”相对比后得出了怎样的结论?

(“圣益圣,愚益愚。”或“圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,皆出自于此乎?”)

②接着,本段中“今之众人”在从师一事上存在自相矛盾的事实,这是怎样的一个事实?

(“爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉。”

③本段中的“巫医乐师百工之人”与“士大夫之族”在从师问题上分别怎样做的?

(“巫医乐师百工之人”:“不耻相师”。

“士大夫之族”:“群聚而笑之,曰:‘位卑则足羞,官盛则近谀’”。)

这样的做法带来怎样的结局? (“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及。”)

④通过以上三组对比,作者表达了怎样的观点?用自己的话回答,用原文回答。

(自己的话:士大夫之族自恃门第高贵,耻于从师是错误的,愚蠢的。原文:“学者必有师。”) 对比论证分论点 师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣

论据(三组对比) 正确态度 错误态度 作者的议论抒情

1、古之圣人 圣人 众人 圣益圣,愚益愚

今之众人(纵比) 从师而问 耻学于师 其皆出于此乎(反诘)

2、对其子 爱其子 于其身 小学而大遗

对其身(自比) 择师而教 耻学于师 吾未见其明也(否定)

3、百工之人 百工之人 士大夫 师道不复,智反不能及

士大夫 不耻相师 群聚而笑之 其可怪也欤(讽刺)

分论点与总论点关系 从批评反面现象中进一步阐明总论点。

圣人没有固定的老师。孔子曾以郯子、苌弘、师襄、老聃为师。郯子这些人,他们的品德才能并不如孔子。孔子说:“几个人一起走,那一定有可以当我老师的。”所以,学生不一定不及老师,老师不一定比学生高明。懂得道理有先有后,技能业务各有钻研与擅长,不过这样罢了。

课文译文(3)第三自然段举出备受封建文人推崇的孔子的例子,意在证明怎样的观点?

“学者必有师”。“道之所存,师之所存也。”“弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻。”) 课文第三段所用论证方法

引证:孔子的言和行

结论:弟子不必不如师,术业有专攻。

李家的儿子名叫蟠,十七岁,爱好古文,六经的经文和传注全都学了,不被时俗拘束,来向我学习。我赞许他能实行古代的从师之道,写这篇《师说》来赠给他。

课文译文(4)文章第四段交代写作缘由,但仍隐含着作者的观点,哪些句子可以表现作者观点?

(“不拘于时”、“学于余”、“能行古道”。)

综观全文,观点很清楚了:“学者必有师”。 作者为什么称赞李蟠?

作者赞扬李蟠,既是对他不从流俗的肯定,也是对士大夫们“不从师”的有力批判;既针砭时弊,又通过赞扬李蟠倡导从师。

一、总论从师的必要性和择师的标准

中心论点:古之学者必有师(无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存)

二、批判当时士大夫耻于从师的不良社会风气

分论点:师道之不传也久矣,欲人之无感也难矣

三、用具体事实进一步阐明谁可为师的道理

分论点:圣人无常师

四、说明写本文的原因

结论:向后学号召

1.不拘于时;2.能行古道。照应以上两个分点

文章结构(对比)《师说》怎样体现了“古文”运动的理论主张?

唐“古文运动”倡导:

①内容和形式是统一的,形式是为内容服务的。《师说》将“学者有师”、“尊师”、“重道”的思想通过第一段的正面阐述、第二段正反对比论证、第三段的例证得以系统而严密的阐发,是文(形式)道(内容)统一的典范。

②作家人面对现实,表见解、抒真情。《师说》针对当时耻于从师的社会恶习,进行了大胆的挑战,提出了进步的师道见解。

因此,《师说》是唐“古文”的代表作。

本文讲了许多从师的道理,哪些对我们今天有借鉴意义?哪些反映了作者的封建意识?

作者第一次提出了老师的职责,既概括又全面;作者强调学而知之,必须从师学习,能者为师,不耻下问,尊重老师,奖励后学等思想在今天仍有借鉴意义。

但作者所说的“道”,是维护封建统治的儒家之道,所说的“业”,是“六艺经传”,与我们所讲的“道”和“业”的内涵是根本不同的。他把“士大夫之族”在从师问题上的见识不如“巫医乐师百工之人”看成反常,暴露了轻视劳动人民的封建统治阶级的偏见。 作者简介

写作背景

释 题

课文译文

内容分析

文言知识

论证方法

语言特色

作 业1、根据提示默写填空:本文的中心论点是 “古之学者必有师。”

教师的职责是 。 从师的标准和原则是

。

老师与弟子的关系是

师者,所以传道受业解惑也 是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也 是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子。

闻道有先后,术业有专攻,如是而已。能力测试:2、下列虚词意义和用法相同的是( )A、臣所以去亲戚而事君者

圣人之所以为圣

B、为国者无使为积威之所劫哉

道之所存,师之所存也

C、其闻道也亦先乎吾

风乎舞雩

D、于其身也,则耻师也

向吾不为斯役,则久已病矣 A3、选出加点“其”字用法不相同的一项( )

A.其皆出于此乎

B.其出人也远矣

C.其闻道也固先乎吾

D.吾未见其明也A4、选出加点字与“吾从而师之”中的“师”活用情况不相同的一项( ) A.侣鱼虾而友麋鹿

B.而耻学于师

C.孔子师郯子之徒

D.鱼肉百姓B5、选出与句读之不知,惑之不解句式不同的一项( ) A.忌不自信

B.蚓无爪牙之利,筋骨之强

C.微斯人,吾谁与归

D、不省所怙,惟兄嫂是依B6、选出加点词解释有不正确的一项( ) A.孰能无惑(谁,哪一个)

其闻道也固先乎吾(原本)

B.彼童子之师(那些)

夫庸知其年之先后生于吾乎(岂,哪)

C.余嘉其能行古道(赞赏)

六艺经传皆通习之(流传)

D.作《师说》以贻之(赠送)

士大夫之族(类、辈)C7、选出对下列6句中加点的“于”字意义判断正确的一项( ) ①而耻学于师

②其皆出于此乎

③于其身也

④师不必贤于弟子

⑤不拘于时

⑥学于余

A.全相同 B.各不相同

C.只有①⑥相同 D.只有②③⑤相同C8、选出下列说法不当的一项( )A.韩愈是中唐散文家、诗人,字退之,以其祖籍,世称韩昌黎;以其官职,世称韩吏部;死后谥“文”,故又称韩文公。

B.韩愈与同时代的另一散文家白居易一起倡导了著名的古文运动,反对浮夸不实的文风,主张“惟陈言之务去”,倡导先秦古文言之有物的文风。

C.韩愈被苏轼誉为“文起八代之衰”,又被明人列为“唐宋八大家”之首,其代表作除《师说》外,另有《马说》《祭十二郎文》等。

D.韩愈借《师说》告诫学生李蟠,论述了从师学习的重要性,批判了士大夫耻学于师的陋习,表现了作者不顾世俗,独抒己见的斗争精神。B阅读第二段文字,完成下列各题 9、解释文中加点字词的意思:

①师道之不传也久矣

②则耻师焉,惑矣

③句读之不知

④不耻相师从师的风尚 糊涂 书中文句停顿 互相学习 10、概括本段文字的大意和作用。批判士大夫耻学于师的恶劣风气,从反面

说明从师学习的必要性。11、本段文字的批判说理主要运用了什么论证法?试加以简要说明。对比。

答:(1)将“古之圣人”和“今之众人”进行纵向对比,说明圣愚之别就在于是否从师学习;

(2)将士大夫之族“爱其子,择师而教之”和“于其身也,则耻师焉”的自身矛盾行为进行横向对比,批判他们的糊涂;

(3)将“士大夫之族”和“巫医、乐师、百工之人”进行横向对比,揭示耻学于师造成的恶果。 今有一人,入人园圃,窃其桃李,众闻则非之,上为政者得则罚之。此何也?以亏人自利也。至攘人犬豕鸡豚者,其不义又甚入人园圃窃桃李。是何故也?以亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至入人栏厩,取人马牛者,其不仁义又甚攘人犬豕鸡豚。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚,罪益厚。至杀不辜人也,扡其衣裘、取戈剑者,其不义又甚入人栏厩取人马牛。此何故也?以其亏人愈多。苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。当此天下之君子,皆知而非之,谓之不义。今至大为不义,攻国,则弗知非,从而誉之,谓之义。此可谓知义与不义之别乎? 今天最不义的事,是进攻别国,却不知道谴责,反而

称赞它,说它是义。这能说知道义与不义的分别吗? 现在有一个人,进人家果园,偷人家桃李,大家听到就谴责他,上面执政的人捉获就惩罚他。这为什么呢?因为他损人利己。至于偷人家鸡犬大猪小猪的,比进人家果园偷桃李更不义。这是什么原故呢?因为他损人更多。如果损人越多,他越是不仁,罪越重。至于进人家牲口棚,牵走人家马牛的,这比偷人家鸡犬大猪小猪更不义。这是什么原故呢?因为他损人更多。如果损人越多,他越是不仁,罪越重。至于杀无辜的人,剥下人家的衣服皮袄,拿走戈剑,这比进人家牲口棚牵走马牛又更不义。这是什么原故呢?因为他损人更严重。如果损人越严重,他就越不仁,罪越大。现今天下君子,都知道这些事,说它们不义。今天最不义的事,是进攻别国,却不知道谴责,反而称赞它,说它是义。这能说知道义与不义的分别吗?

同课章节目录

- 第一单元 关注社会

- 1 时评两篇

- 2 论“雅而不高”(李景阳)

- 3 呼唤生命教育(张云飞)

- 第二单元 议论文

- 4 在马克思墓前的讲话(恩格斯)

- 5 立党为公 执政为民(胡锦涛)

- 6 拿来主义(鲁迅)

- 7 《红楼梦》的情节波澜(节选)(吴功正)

- 8 米洛斯的维纳斯(清冈卓行)

- 第三单元 小说(2)

- 9 宝玉挨打(曹雪芹)

- 10 阿Q正传(节选)(鲁迅)

- 11 变形记(节选)(卡夫卡)

- 12 失街亭(罗贯中)

- 13 棋王(节选)(阿城)

- 表达交流活动 “赞·弹·改”读书活动

- 推荐阅读

- 第四单元 文言文(2)

- 14 孔孟两章

- 15 劝学(节选)(《荀子》)

- 16 过秦论(贾谊)

- 17 师说(韩愈)

- 18 晏子治东阿(刘向)

- 19 谏太宗十思疏(魏征)

- 表达交流活动 常见文言句式整理积累

- 千古名言 智慧渊薮——《论语》和《孟子》