2024苏教版新教材高中生物必修1同步练习--第一节 细胞学说——现代生物学的“基石”(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024苏教版新教材高中生物必修1同步练习--第一节 细胞学说——现代生物学的“基石”(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 苏教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024苏教版新教材高中生物必修1

第二章 细胞的结构和生命活动

第一节 细胞学说——现代生物学的“基石”

基础过关练

题组一 细胞学说的建立与发展

1.19世纪德国施莱登和施旺共同创建了细胞学说,其意义在于( )

①阐明了生物界的统一性

②标志着生物学研究进入细胞水平

③认识到细胞的多样性

④明确了生物体结构的差异性

A.①③ B.①② C.②④ D.③④

2.(2021江苏徐州期中)下列不是细胞学说的主要内容的是( )

A.细胞是先前存在的细胞通过分裂产生的

B.细胞是生物体相对独立的单位

C.细胞可以产生细胞

D.细胞学说认为一切生物都是由细胞组成的

3.细胞学说的建立过程是科学家探究、开拓、继承、修正和发展的过程,充满了耐人寻味的曲折。下列相关说法正确的是( )

A.英国植物学家布朗命名了“细胞核”

B.德国科学家施莱登和施旺证实了“细胞核”的存在

C.在细胞学说建立过程中,电子显微镜发挥了重要作用

D.列文虎克用制造的显微镜观察微观生物世界,并命名了“细胞”

题组二 生物学研究的重要工具——显微镜

4.下列关于显微镜的使用正确的是( )

A.转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,视野变暗,调节光圈或通光孔使视野明亮

B.转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,缓慢调节粗准焦螺旋使图像清晰

C.若视野中观察到某种结构在逆时针运动,则实际也是在逆时针运动

D.若视野中有污物,移动装片和转动目镜,污物均不移动,则污物可能在反光镜上

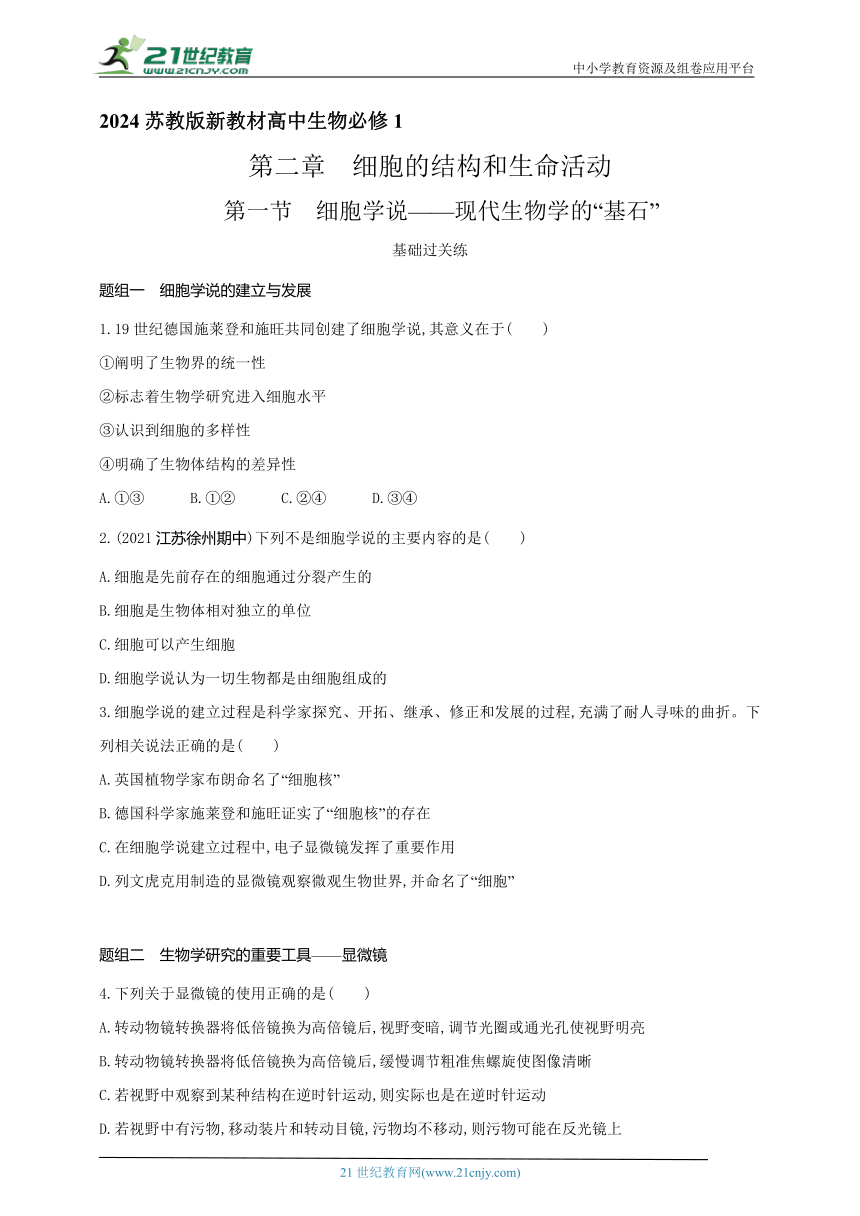

5.(2021江苏无锡期中)如图中①~⑥表示普通光学显微镜的不同部件。下列相关叙述错误的是( )

A.实验环境中光线较暗时可用⑥的凹面来对光

B.转动⑤使镜筒缓慢下降时应从侧面观察物镜

C.转动③④⑤均可改变物镜与装片间的距离

D.①上的数字(10×)和②上的数字(40×)分别表示相应镜头的放大倍数

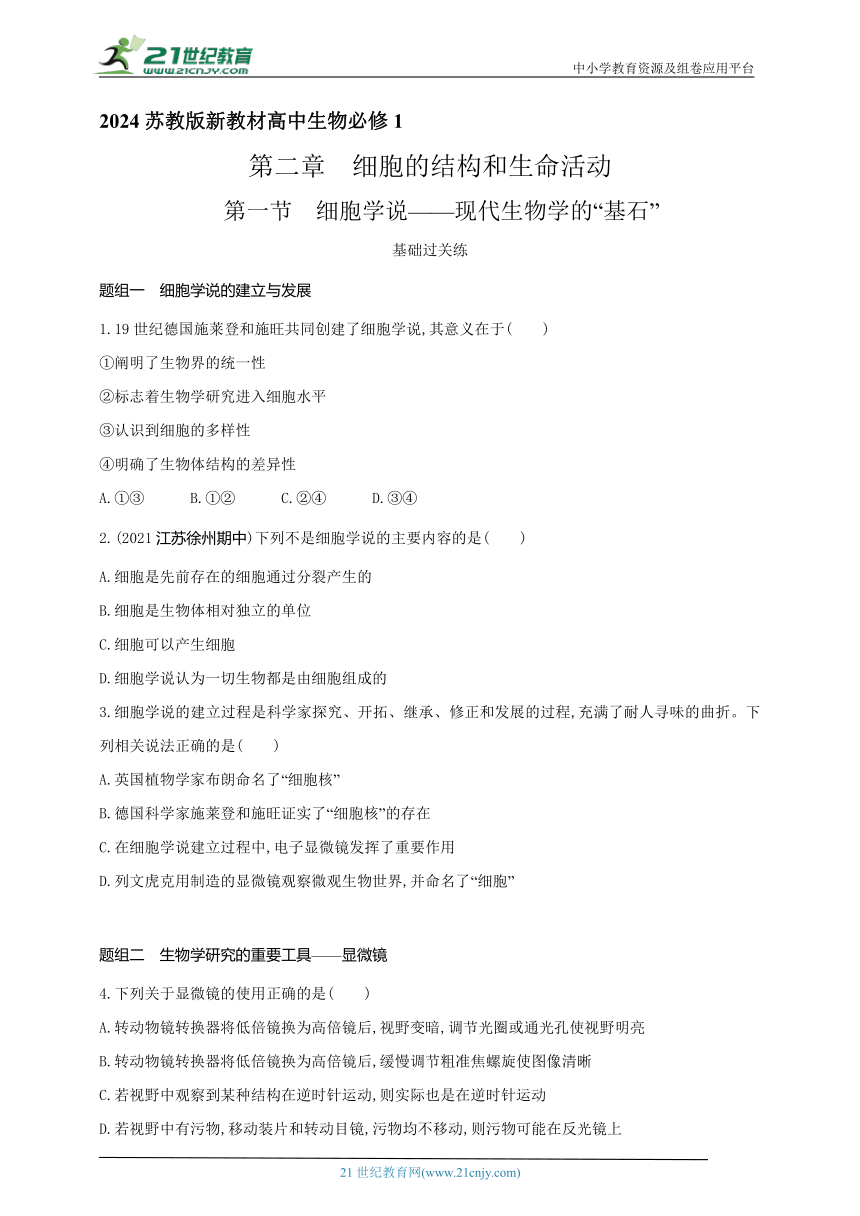

6.(2021江苏宿迁期末)如图所示:图甲中①②③④表示镜头,⑤⑥表示物镜与装片之间的距离,图乙和图丙分别表示不同放大倍数下观察到的图像。下列说法错误的是( )

图甲

A.若使物像放大倍数最大,图甲中的组合一般是②③⑤

B.由图乙转换成图丙,需要将装片向右侧移动

C.在10×10的放大倍数下看到64个细胞充满视野,转换为10×40的放大倍数后,则能看到16个细胞

D.由图乙转换成图丙,正确的调节顺序:移动装片→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋

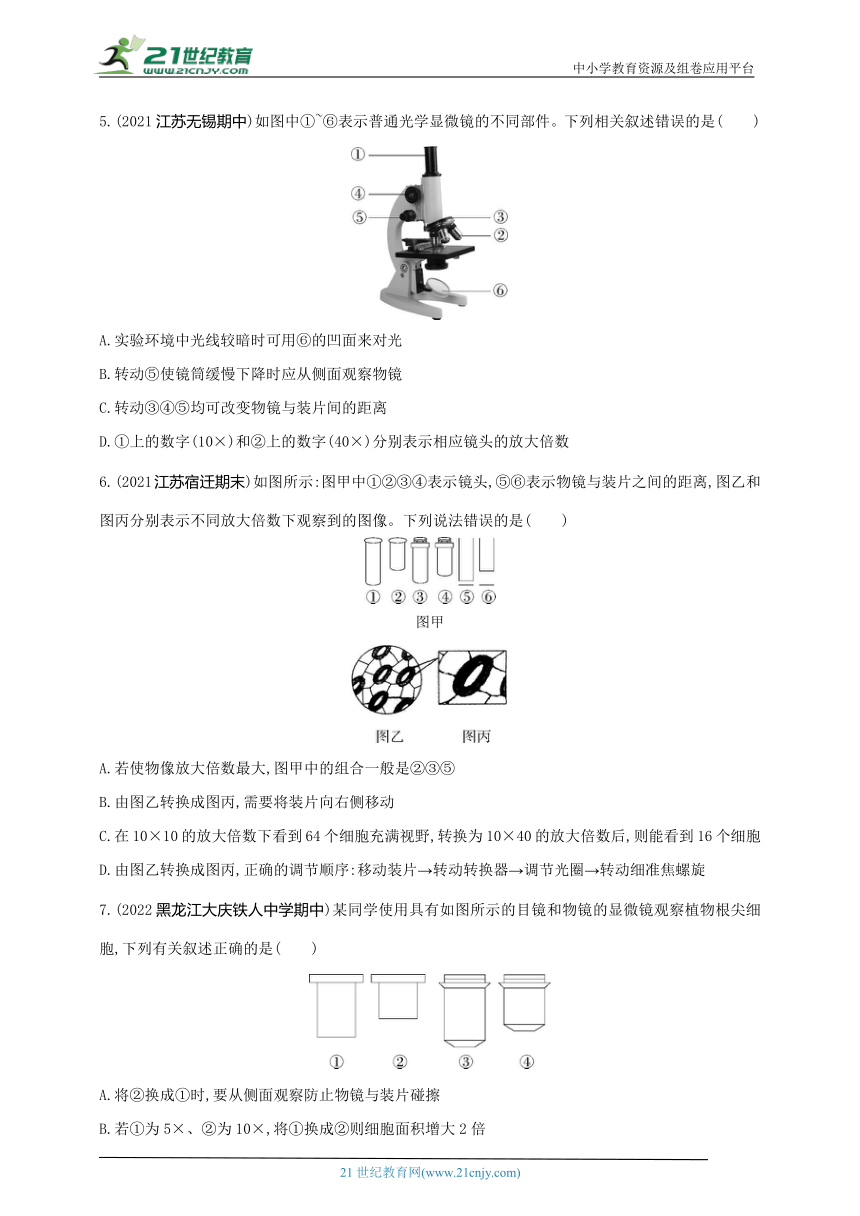

7.(2022黑龙江大庆铁人中学期中)某同学使用具有如图所示的目镜和物镜的显微镜观察植物根尖细胞,下列有关叙述正确的是( )

A.将②换成①时,要从侧面观察防止物镜与装片碰擦

B.若①为5×、②为10×,将①换成②则细胞面积增大2倍

C.若用②④组合观察到的细胞较小,则可换用②③组合

D.将③换成④后,观察的视野变暗,细胞的体积变大

题组三 细胞的大小和形态

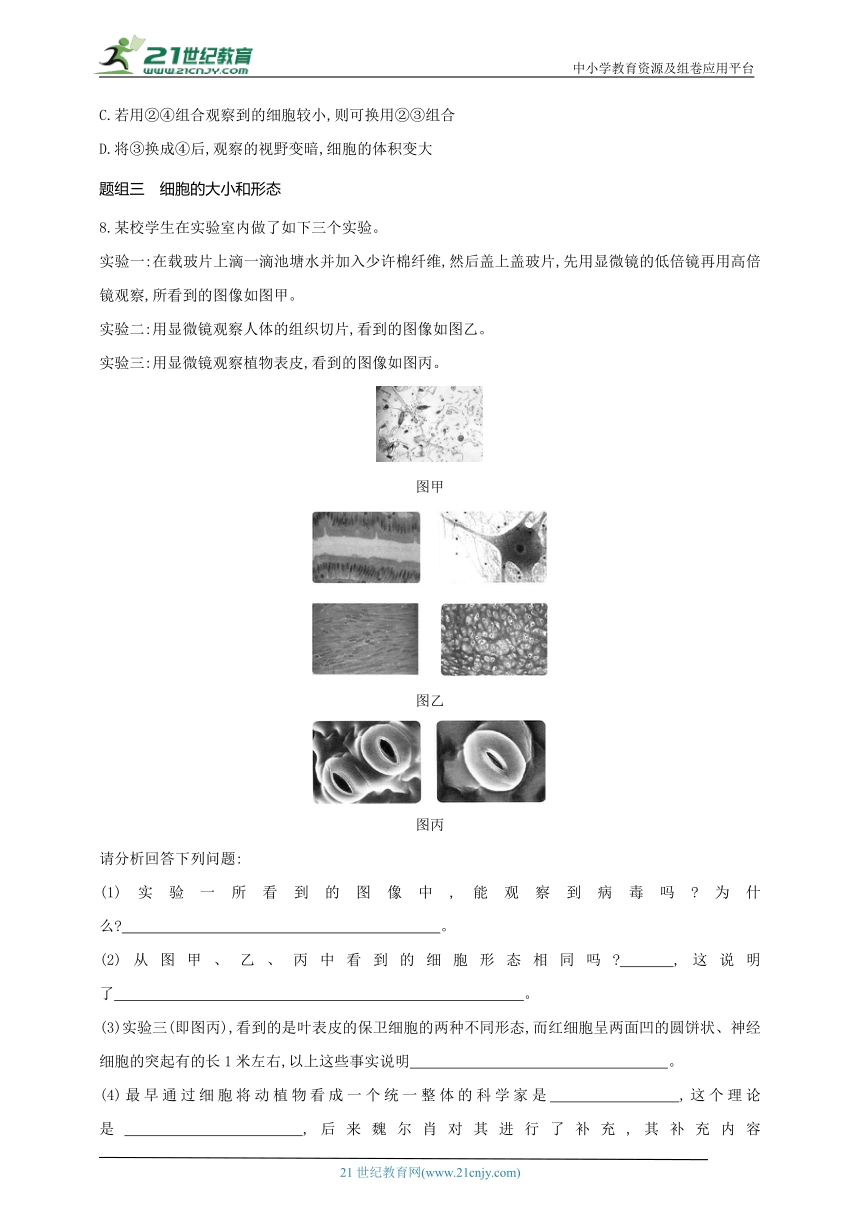

8.某校学生在实验室内做了如下三个实验。

实验一:在载玻片上滴一滴池塘水并加入少许棉纤维,然后盖上盖玻片,先用显微镜的低倍镜再用高倍镜观察,所看到的图像如图甲。

实验二:用显微镜观察人体的组织切片,看到的图像如图乙。

实验三:用显微镜观察植物表皮,看到的图像如图丙。

图甲

图乙

图丙

请分析回答下列问题:

(1)实验一所看到的图像中,能观察到病毒吗 为什么 。

(2)从图甲、乙、丙中看到的细胞形态相同吗 ,这说明了 。

(3)实验三(即图丙),看到的是叶表皮的保卫细胞的两种不同形态,而红细胞呈两面凹的圆饼状、神经细胞的突起有的长1米左右,以上这些事实说明 。

(4)最早通过细胞将动植物看成一个统一整体的科学家是 ,这个理论是 ,后来魏尔肖对其进行了补充,其补充内容是 。

答案全解全析

基础过关练

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.C

1.B 细胞学说:一切动物和植物都是由细胞组成的,细胞是一切动物和植物体的基本单位,阐明了生物界的统一性,①正确;细胞学说将动物和植物统一到细胞水平,标志着生物学研究进入细胞水平,②正确;细胞学说阐明了生物界的统一性,并没有说明细胞的多样性,③错误;细胞学说没有证明生物体结构的差异性,④错误。

2.D 细胞学说:一切动物和植物都是由细胞组成的,细胞是一切动物和植物体的基本单位(教材P33),D符合题意。

易错提醒

一切动植物都由细胞构成≠一切生物都由细胞构成。病毒无细胞结构,但病毒属于生物。

3.A 英国植物学家布朗首次提出“细胞核”这个词,A正确;施莱登证实了“细胞核”的存在,B错误;在细胞学说的建立过程中,光学显微镜发挥了重要的作用,那时还没有电子显微镜,C错误;“细胞”不是列文虎克命名的,D错误。

知识拓展

最早发现细胞并命名细胞的是英国科学家胡克,德国科学家施莱登和施旺创建细胞学说。

4.C 转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,视野变暗,调节光圈或反光镜使视野明亮,A错误;转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,缓慢调节细准焦螺旋使图像清晰,B错误;显微镜所成的像与实物上下、左右均颠倒,若视野中观察到某种结构在逆时针运动,则实际也是在逆时针运动,C正确;视野中看到的污物有可能存在于目镜、物镜或装片上,移动装片和转动目镜,污物均不移动,则污物可能在物镜上,D错误。

5.B ⑥是反光镜,实验环境中光线较暗时可用反光镜的凹面来对光,A正确;转动④粗准焦螺旋使镜筒缓慢下降时应从侧面观察物镜,B错误;转动③物镜转换器、④粗准焦螺旋、⑤细准焦螺旋都可以改变物镜与装片间的距离,C正确;①上的数字和②上的数字分别表示目镜和物镜的放大倍数,D正确。

6C 图甲中,①②代表的是目镜,目镜越长放大倍数越小,则①比②的放大倍数小;③④代表物镜,物镜越长放大倍数越大,且与装片的距离越小,则③比④的放大倍数大。若使物像放大倍数最大,图甲中的组合一般是②③⑤,A正确;由图乙可知,观察对象在视野的右侧,实际偏左侧,因此需要将装片向右侧移动,B正确;显微镜的放大倍数是物体的长度和宽度的放大倍数,在10×10的放大倍数下看到64个细胞充满视野,转换为10×40的放大倍数后,则能看到64÷16=4(个)细胞,C错误;从图乙转为图丙,正确的调节顺序:向右移动装片使目标移至视野中央→转动转换器换上高倍物镜→调节光圈→转动细准焦螺旋,D正确。

易错提醒

显微镜的放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数,此放大倍数是物体的长度和宽度的放大倍数,而非面积或体积的放大倍数。

7.C 图中①②为目镜,①的放大倍数小于②;③④为物镜,③的放大倍数大于④。换目镜时不会造成物镜与装片相撞,不需从侧面观察,A错误;显微镜的放大倍数是物体长度和宽度的放大倍数,而不是面积的放大倍数,B错误;③的放大倍数大于④,若用②④组合观察到的细胞较小,则可换用②③组合,C正确;将③换成④后,实际观察范围变大,视野变亮,细胞的体积变小,D错误。

8.答案 (1)没有。因为病毒个体微小,需用电子显微镜才能观察到 (2)不同 细胞的形态具有多样性 (3)细胞的大小、形态与其生理功能是相适应的 (4)施莱登和施旺 细胞学说 细胞是先前存在的细胞通过分裂产生的,细胞是一个相对独立的生命活动的基本单位

解析 (1)实验一所看到的图像中,不能观察到病毒,因为病毒个体微小,需用电子显微镜才能观察到。(2)从图甲、乙、丙中看到的细胞形态不相同,这说明细胞的形态具有多样性。(3)细胞的大小、形态与其生理功能是相适应的(教材P37)。(4)最早通过细胞将动植物看成一个统一整体的科学家是施莱登和施旺,这个理论是细胞学说,德国科学家魏尔肖对细胞学说进行了补充,其补充内容是:细胞是先前存在的细胞通过分裂产生的,细胞是一个相对独立的生命活动的基本单位(教材P33)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024苏教版新教材高中生物必修1

第二章 细胞的结构和生命活动

第一节 细胞学说——现代生物学的“基石”

基础过关练

题组一 细胞学说的建立与发展

1.19世纪德国施莱登和施旺共同创建了细胞学说,其意义在于( )

①阐明了生物界的统一性

②标志着生物学研究进入细胞水平

③认识到细胞的多样性

④明确了生物体结构的差异性

A.①③ B.①② C.②④ D.③④

2.(2021江苏徐州期中)下列不是细胞学说的主要内容的是( )

A.细胞是先前存在的细胞通过分裂产生的

B.细胞是生物体相对独立的单位

C.细胞可以产生细胞

D.细胞学说认为一切生物都是由细胞组成的

3.细胞学说的建立过程是科学家探究、开拓、继承、修正和发展的过程,充满了耐人寻味的曲折。下列相关说法正确的是( )

A.英国植物学家布朗命名了“细胞核”

B.德国科学家施莱登和施旺证实了“细胞核”的存在

C.在细胞学说建立过程中,电子显微镜发挥了重要作用

D.列文虎克用制造的显微镜观察微观生物世界,并命名了“细胞”

题组二 生物学研究的重要工具——显微镜

4.下列关于显微镜的使用正确的是( )

A.转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,视野变暗,调节光圈或通光孔使视野明亮

B.转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,缓慢调节粗准焦螺旋使图像清晰

C.若视野中观察到某种结构在逆时针运动,则实际也是在逆时针运动

D.若视野中有污物,移动装片和转动目镜,污物均不移动,则污物可能在反光镜上

5.(2021江苏无锡期中)如图中①~⑥表示普通光学显微镜的不同部件。下列相关叙述错误的是( )

A.实验环境中光线较暗时可用⑥的凹面来对光

B.转动⑤使镜筒缓慢下降时应从侧面观察物镜

C.转动③④⑤均可改变物镜与装片间的距离

D.①上的数字(10×)和②上的数字(40×)分别表示相应镜头的放大倍数

6.(2021江苏宿迁期末)如图所示:图甲中①②③④表示镜头,⑤⑥表示物镜与装片之间的距离,图乙和图丙分别表示不同放大倍数下观察到的图像。下列说法错误的是( )

图甲

A.若使物像放大倍数最大,图甲中的组合一般是②③⑤

B.由图乙转换成图丙,需要将装片向右侧移动

C.在10×10的放大倍数下看到64个细胞充满视野,转换为10×40的放大倍数后,则能看到16个细胞

D.由图乙转换成图丙,正确的调节顺序:移动装片→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋

7.(2022黑龙江大庆铁人中学期中)某同学使用具有如图所示的目镜和物镜的显微镜观察植物根尖细胞,下列有关叙述正确的是( )

A.将②换成①时,要从侧面观察防止物镜与装片碰擦

B.若①为5×、②为10×,将①换成②则细胞面积增大2倍

C.若用②④组合观察到的细胞较小,则可换用②③组合

D.将③换成④后,观察的视野变暗,细胞的体积变大

题组三 细胞的大小和形态

8.某校学生在实验室内做了如下三个实验。

实验一:在载玻片上滴一滴池塘水并加入少许棉纤维,然后盖上盖玻片,先用显微镜的低倍镜再用高倍镜观察,所看到的图像如图甲。

实验二:用显微镜观察人体的组织切片,看到的图像如图乙。

实验三:用显微镜观察植物表皮,看到的图像如图丙。

图甲

图乙

图丙

请分析回答下列问题:

(1)实验一所看到的图像中,能观察到病毒吗 为什么 。

(2)从图甲、乙、丙中看到的细胞形态相同吗 ,这说明了 。

(3)实验三(即图丙),看到的是叶表皮的保卫细胞的两种不同形态,而红细胞呈两面凹的圆饼状、神经细胞的突起有的长1米左右,以上这些事实说明 。

(4)最早通过细胞将动植物看成一个统一整体的科学家是 ,这个理论是 ,后来魏尔肖对其进行了补充,其补充内容是 。

答案全解全析

基础过关练

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.C 7.C

1.B 细胞学说:一切动物和植物都是由细胞组成的,细胞是一切动物和植物体的基本单位,阐明了生物界的统一性,①正确;细胞学说将动物和植物统一到细胞水平,标志着生物学研究进入细胞水平,②正确;细胞学说阐明了生物界的统一性,并没有说明细胞的多样性,③错误;细胞学说没有证明生物体结构的差异性,④错误。

2.D 细胞学说:一切动物和植物都是由细胞组成的,细胞是一切动物和植物体的基本单位(教材P33),D符合题意。

易错提醒

一切动植物都由细胞构成≠一切生物都由细胞构成。病毒无细胞结构,但病毒属于生物。

3.A 英国植物学家布朗首次提出“细胞核”这个词,A正确;施莱登证实了“细胞核”的存在,B错误;在细胞学说的建立过程中,光学显微镜发挥了重要的作用,那时还没有电子显微镜,C错误;“细胞”不是列文虎克命名的,D错误。

知识拓展

最早发现细胞并命名细胞的是英国科学家胡克,德国科学家施莱登和施旺创建细胞学说。

4.C 转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,视野变暗,调节光圈或反光镜使视野明亮,A错误;转动物镜转换器将低倍镜换为高倍镜后,缓慢调节细准焦螺旋使图像清晰,B错误;显微镜所成的像与实物上下、左右均颠倒,若视野中观察到某种结构在逆时针运动,则实际也是在逆时针运动,C正确;视野中看到的污物有可能存在于目镜、物镜或装片上,移动装片和转动目镜,污物均不移动,则污物可能在物镜上,D错误。

5.B ⑥是反光镜,实验环境中光线较暗时可用反光镜的凹面来对光,A正确;转动④粗准焦螺旋使镜筒缓慢下降时应从侧面观察物镜,B错误;转动③物镜转换器、④粗准焦螺旋、⑤细准焦螺旋都可以改变物镜与装片间的距离,C正确;①上的数字和②上的数字分别表示目镜和物镜的放大倍数,D正确。

6C 图甲中,①②代表的是目镜,目镜越长放大倍数越小,则①比②的放大倍数小;③④代表物镜,物镜越长放大倍数越大,且与装片的距离越小,则③比④的放大倍数大。若使物像放大倍数最大,图甲中的组合一般是②③⑤,A正确;由图乙可知,观察对象在视野的右侧,实际偏左侧,因此需要将装片向右侧移动,B正确;显微镜的放大倍数是物体的长度和宽度的放大倍数,在10×10的放大倍数下看到64个细胞充满视野,转换为10×40的放大倍数后,则能看到64÷16=4(个)细胞,C错误;从图乙转为图丙,正确的调节顺序:向右移动装片使目标移至视野中央→转动转换器换上高倍物镜→调节光圈→转动细准焦螺旋,D正确。

易错提醒

显微镜的放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数,此放大倍数是物体的长度和宽度的放大倍数,而非面积或体积的放大倍数。

7.C 图中①②为目镜,①的放大倍数小于②;③④为物镜,③的放大倍数大于④。换目镜时不会造成物镜与装片相撞,不需从侧面观察,A错误;显微镜的放大倍数是物体长度和宽度的放大倍数,而不是面积的放大倍数,B错误;③的放大倍数大于④,若用②④组合观察到的细胞较小,则可换用②③组合,C正确;将③换成④后,实际观察范围变大,视野变亮,细胞的体积变小,D错误。

8.答案 (1)没有。因为病毒个体微小,需用电子显微镜才能观察到 (2)不同 细胞的形态具有多样性 (3)细胞的大小、形态与其生理功能是相适应的 (4)施莱登和施旺 细胞学说 细胞是先前存在的细胞通过分裂产生的,细胞是一个相对独立的生命活动的基本单位

解析 (1)实验一所看到的图像中,不能观察到病毒,因为病毒个体微小,需用电子显微镜才能观察到。(2)从图甲、乙、丙中看到的细胞形态不相同,这说明细胞的形态具有多样性。(3)细胞的大小、形态与其生理功能是相适应的(教材P37)。(4)最早通过细胞将动植物看成一个统一整体的科学家是施莱登和施旺,这个理论是细胞学说,德国科学家魏尔肖对细胞学说进行了补充,其补充内容是:细胞是先前存在的细胞通过分裂产生的,细胞是一个相对独立的生命活动的基本单位(教材P33)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)