中国古代的民族关系【复习教案】

图片预览

文档简介

专题复习:《中国古代的民族关系》教学设计

【导入】歌曲《长城长》

歌词:都说长城两边是故乡,你知道长城有多长,它一头挑起大漠边关的冷月,它一头连着华夏儿女的心房,都说长城内外百花香,你知道几经风雪霜,凝聚了千万英雄志士的血肉,托出万里山河一轮红太阳,太阳照 长城长,长城啊 雄风万古扬,太阳照 长城长,长城啊 雄风万古扬,你要问长城在哪里,就在咱老百姓的心坎上,心坎上......

“上下两千年,纵横万里长”,长城作为一座历史的实物丰碑,见证了中国古代统一多民族国家的形成与发展史。今天就让我们一起从长城管窥《中国古代的民族关系》。

【聚焦学习任务】

1.寻长城踪迹,梳理古代民族关系管理的措施。

2.析长城功能,探究古代民族关系处理的手段。

3.悟长城文化,分析古代民族关系成果的原因。

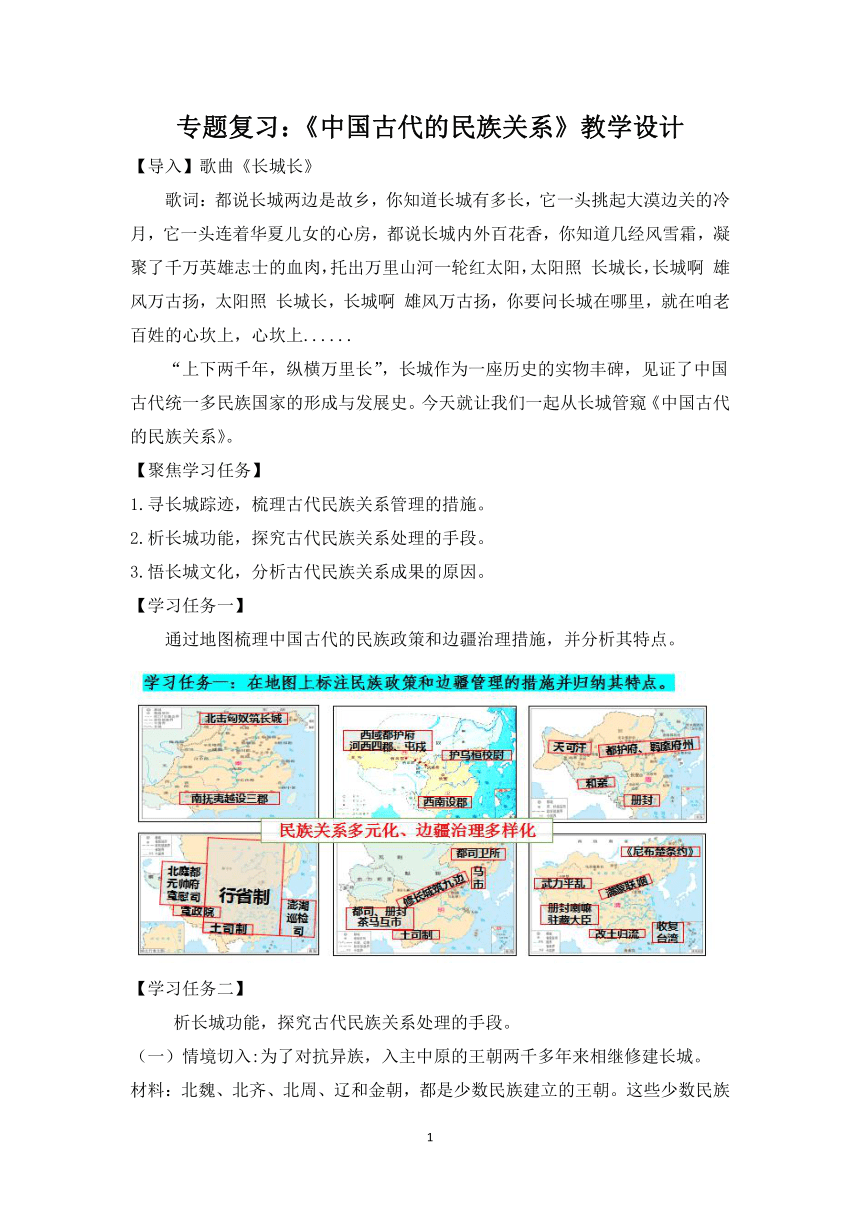

【学习任务一】

通过地图梳理中国古代的民族政策和边疆治理措施,并分析其特点。

【学习任务二】

析长城功能,探究古代民族关系处理的手段。

(一)情境切入:为了对抗异族,入主中原的王朝两千多年来相继修建长城。

材料:北魏、北齐、北周、辽和金朝,都是少数民族建立的王朝。这些少数民族原先在我国北方草原从事游牧、入主中原后相继转向农耕。为了抵挡北方其他游牧民族南下,保护当地的农业生产,他们所建的王朝也仿效汉族王朝修建长城。例如,女真人建立的金朝,为了挡蒙古族,即征调大量的人力、物力和财力,在北部边境大规模修建长城。在长城修建的历史上,少数民族统治的朝代远远超过汉族统治的朝代。 ——《世界文化遗产荟萃》

万里长城是由各族人民共同修建的,促进了多民族国家的巩固与发展。

【问题探究1】长城对统一多民族国家的作用

材料1:作为我国古代一项伟大的军事防御工程,长城的修筑,最初的动力便是解决生存和安全问题。……农耕和游牧,是两种不同的生产方式、经济类型,彼此有着强烈的冲突和互补。资源互换,通常有抢夺、贸易这两种方式。如果抢夺成为一种常态,战争就会越来越多。长城的修筑,构建了良好的秩序。农耕民族在长城里面种地,游牧民族在长城外面放牧,二者通过长城成千上万的关口来进行贸易。

——董耀会《长城文化的历史价值与新时代意义》

作用:长城的修筑有利于保护农耕文明,保护中原王朝的安全;有利于促进经济的交流;有利于构建良好的秩序

材料2:汉武帝时期,随着疆域的扩大,为加强对边疆的治理,多次移民兴边,最多时从中原迁徙70多万人口到边疆地区。……明朝也多次从江南移民来守卫长城。最初,守城者只在长城以内的土地上耕种。慢慢地,长城两边的各族百姓通婚越来越普遍,逐步形成了长城两边皆故乡的局面。

——赵琛《长城:凝聚中华民族的奋斗精神和爱国情怀》

作用:长城的修筑有利于促进对边疆的开发,加强对边疆的管理;有利于加强中央集权;有利于促进民族融合;有利于多民族国家的巩固与发展。

材料3:长城南北的文化信仰相互认同……守长城供关公、攻长城供孟姜女,早已形成根深蒂固的民俗。长城关口内信奉儒释道三教,关帝庙宣扬忠义,孔庙、魁星楼和文昌阁宣化国家秩序,整体上都倡导友好和平;长城关口外也修孟姜女庙,意欲打破藩篱……

——赵琛《长城:凝聚中华民族的奋斗精神和爱国情怀》

作用:长城的修筑促进了对中华民族、中华文化的认同。

(二)在一些专家看来,长城在中国统一多民族国家的形成过程中具有无法替代的作用。但也有一些皇帝反对大规模兴修长城。

【问题探究2】唐太宗为什么对修复长城建议“一笑置之”?

材料:唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:“安用劳民”,一笑置之。

——据《说中国》、《历史》选修教材等整理

原因:唐太宗主张实行开明的民族政策,如:羁縻府州的政策。

【问题探究3】 明朝修了十多次长城,而康熙帝为什么不主张修长城?

材料:昔秦兴土石之工,修筑长城。我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。

守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本,而边境自固,所谓众志成城者是也。

——康熙帝

原因:康熙认为,国家的统治、边境的稳固,最重要者在于“修德安民”,假如统治者以德治民,则国家的根基稳固,边境自然安全。

清朝通过满蒙联姻,施恩于漠北蒙古,使那里人民为其所用,用民心和百姓的力量去建无形的长城。

【问题探究4】在中国历史上,如果没有长城,会发生什么?如何正确处理民族关系?

北方游骑就能随时南下劫掠,尤其在中原王朝衰弱时期,可能轻易就能灭亡古中国!中华文明因此有可能中断!

长城只是兄弟间垒起的院墙,封闭是手段,交流才是目的。从唐太宗和康熙帝统治时期的民族关系来看,合理的民族政策有助于各民族的交往交流交融,有助于巩固统一的多民族国家。

【学习任务三】悟长城文化,分析古代民族关系成果的原因。

情境切入:长城文化

从物质到精神,长城文化凝结于建筑之中又游离于建筑之外,传承和弘扬于中华民族的价值观念、生活方式、行为规范、艺术作品和科学技术之中。从1935年聂耳《义勇军进行曲》中的“筑成我们新的长城”和毛泽东《清平乐·六盘山》中的“不到长城非好汉”,到1984年邓小平、习仲勋同志号召“爱我中华、修我长城”,再到如今建设长城国家文化公园,长城文化已然成为中国人民高扬的精神旗帜。……而长城文化的核心——自觉、自信、自立、自强,更是当今提升我们文化自信不可或缺的重要力量。

——董耀会《长城:凝聚中华民族的奋斗精神和爱国情怀》

材料:中国能够在两千多年前就形成广阔的疆域,中国的疆域能够稳定地延续下来,统一的中国疆域最终出现在18世纪中叶并且由清朝实现,这些都不是偶然的,需要各方面的很多条件。但最主要的原因还是:中国各族人民为祖国的统一而进行了长期的共同努力:中国的传统文化发挥了巨大的积极作用:中国人民在特定的地理环境下大力开发经济,发展生产;历代统治者尤其是清朝前期的统治者顺应历史潮流,实行了正确的政策。

——葛剑雄《历史上的中国:中国骚域的变迁》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

【示例一】观点:葛剑雄认为“中国形成广阔疆域,传统文化发挥了巨大的积极作用”,此观点正确。

论证:通过中国古代史可知,西汉时董仲舒改造的儒家思想强调“春秋大一统”,汉武帝接受了其“罢黜百家、独尊儒术”的主张,从此儒家思想确立为中央王朝统治思想,从而加强了中央集权,巩固了大一统国家,对中华民族的共同心理的形成起了重要作用。以四大发明为代表的古代科技文化、以唐诗宋词为代表的古代文学艺术,都长期领先世界,对边疆少数民族地区有着巨大的向心力,使边疆地区成为中国的一部分,也形成了中华文化多元多彩的特点。

结论:传统文化为中国形成广阔疆域起了巨大的积极作用,弘扬中华优秀传统文化有利于国家的稳定和各民族的团结。

【示例二】观点:葛剑雄认为“中国形成广阔疆域的原因是各族人民为祖国的统一的共同努力”,此观点正确。

论证:通过中国古代史可知,以汉族为主体的秦朝、汉朝,实行郡县制,加强了中央集权,同时征服南方越族,击退匈奴,凿空西域,开发边疆,加强对少数民族地区的管理,为中国广阔疆域的形成奠定了基础。少数民族政权也为中国统一,广阔疆域的形成作出了巨大贡献。例如鲜卑族建立的北魏政权,冯太后和孝文帝实行汉化改革,进一步加强了汉族和少数民族的交融。元朝疆域辽阔,建立行省制进行有效管理。清朝平定三藩动乱,在西南地区实行改土归流政策,在蒙古地区实行盟旗制度,对疆域的巩固与稳定起了积极的作用。

结论:中国广活疆域的形成是各族人民共同努力的结果,维护民族团结,实现各民族共同繁荣也是我们的基本国策。

【当堂训练】

明朝前期,在北方设立重镇防范蒙古,但蒙古军队多次南下掳掠,甚至俘虏皇帝,威逼北京。明朝后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡,边镇开设互市,听边民自行贸易,从此蒙古基本不再构成边境威胁。这一变化反映出( )

A.中原经济是蒙古政权的生存基础

B.诸王守边削弱了边地的防御力量

C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策

D.经贸往来能减少蒙古掳掠的次数

【总结提升】

通过长城我们管窥了中国古代民族关系的风雨沧桑。在历史的滚滚长河中,民族间的和平远大于战争,交往交流交融是主流。当中原王朝和北方少数民族对抗时,长城确保边疆安宁确有存在意义。而当关内关外合为一家,长城绝不是横亘在民族间的鸿沟,是民族交流交融的见证。因此,长城的真正意义不在于对抗、不在于进攻,而在于“和”与“合”。正是在以长城文化为代表的中华民族精神激励下,我们统一多民族国家更巩固,中华民族更有凝聚力。正如习近平总书记所讲,铸牢中华民族共同体意识,各民族要像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展!

【社会实践】

山西有不同时代的长城,是长城分布较多的省份之一。山西长城主要分布于9个市40余个县(区),总长度累计3500多公里,现存较完整的城墙和遗迹有1500多公里。

请同学们利用节假日游长城、访问当地百姓,参观博物馆,阅读相关书籍等途径搜集有关长城的故事。通过撰写演讲稿、历史小论文、做手抄报、拍小视频等形式宣传长城文化。

【板书设计】

第11课 中国古代的民族关系

从长城管窥……

一、梳理古代民族关系管理的措施

二、探究古代民族关系处理的手段

三、分析古代民族关系成果的原因

【教后反思】

【导入】歌曲《长城长》

歌词:都说长城两边是故乡,你知道长城有多长,它一头挑起大漠边关的冷月,它一头连着华夏儿女的心房,都说长城内外百花香,你知道几经风雪霜,凝聚了千万英雄志士的血肉,托出万里山河一轮红太阳,太阳照 长城长,长城啊 雄风万古扬,太阳照 长城长,长城啊 雄风万古扬,你要问长城在哪里,就在咱老百姓的心坎上,心坎上......

“上下两千年,纵横万里长”,长城作为一座历史的实物丰碑,见证了中国古代统一多民族国家的形成与发展史。今天就让我们一起从长城管窥《中国古代的民族关系》。

【聚焦学习任务】

1.寻长城踪迹,梳理古代民族关系管理的措施。

2.析长城功能,探究古代民族关系处理的手段。

3.悟长城文化,分析古代民族关系成果的原因。

【学习任务一】

通过地图梳理中国古代的民族政策和边疆治理措施,并分析其特点。

【学习任务二】

析长城功能,探究古代民族关系处理的手段。

(一)情境切入:为了对抗异族,入主中原的王朝两千多年来相继修建长城。

材料:北魏、北齐、北周、辽和金朝,都是少数民族建立的王朝。这些少数民族原先在我国北方草原从事游牧、入主中原后相继转向农耕。为了抵挡北方其他游牧民族南下,保护当地的农业生产,他们所建的王朝也仿效汉族王朝修建长城。例如,女真人建立的金朝,为了挡蒙古族,即征调大量的人力、物力和财力,在北部边境大规模修建长城。在长城修建的历史上,少数民族统治的朝代远远超过汉族统治的朝代。 ——《世界文化遗产荟萃》

万里长城是由各族人民共同修建的,促进了多民族国家的巩固与发展。

【问题探究1】长城对统一多民族国家的作用

材料1:作为我国古代一项伟大的军事防御工程,长城的修筑,最初的动力便是解决生存和安全问题。……农耕和游牧,是两种不同的生产方式、经济类型,彼此有着强烈的冲突和互补。资源互换,通常有抢夺、贸易这两种方式。如果抢夺成为一种常态,战争就会越来越多。长城的修筑,构建了良好的秩序。农耕民族在长城里面种地,游牧民族在长城外面放牧,二者通过长城成千上万的关口来进行贸易。

——董耀会《长城文化的历史价值与新时代意义》

作用:长城的修筑有利于保护农耕文明,保护中原王朝的安全;有利于促进经济的交流;有利于构建良好的秩序

材料2:汉武帝时期,随着疆域的扩大,为加强对边疆的治理,多次移民兴边,最多时从中原迁徙70多万人口到边疆地区。……明朝也多次从江南移民来守卫长城。最初,守城者只在长城以内的土地上耕种。慢慢地,长城两边的各族百姓通婚越来越普遍,逐步形成了长城两边皆故乡的局面。

——赵琛《长城:凝聚中华民族的奋斗精神和爱国情怀》

作用:长城的修筑有利于促进对边疆的开发,加强对边疆的管理;有利于加强中央集权;有利于促进民族融合;有利于多民族国家的巩固与发展。

材料3:长城南北的文化信仰相互认同……守长城供关公、攻长城供孟姜女,早已形成根深蒂固的民俗。长城关口内信奉儒释道三教,关帝庙宣扬忠义,孔庙、魁星楼和文昌阁宣化国家秩序,整体上都倡导友好和平;长城关口外也修孟姜女庙,意欲打破藩篱……

——赵琛《长城:凝聚中华民族的奋斗精神和爱国情怀》

作用:长城的修筑促进了对中华民族、中华文化的认同。

(二)在一些专家看来,长城在中国统一多民族国家的形成过程中具有无法替代的作用。但也有一些皇帝反对大规模兴修长城。

【问题探究2】唐太宗为什么对修复长城建议“一笑置之”?

材料:唐朝是少数没有大规模修筑过长城的王朝之一,有大臣曾建议唐太宗修复长城,太宗曰:“安用劳民”,一笑置之。

——据《说中国》、《历史》选修教材等整理

原因:唐太宗主张实行开明的民族政策,如:羁縻府州的政策。

【问题探究3】 明朝修了十多次长城,而康熙帝为什么不主张修长城?

材料:昔秦兴土石之工,修筑长城。我朝施恩于喀尔喀,使之防备朔方,较长城更为坚固。

守国之道,惟在修德安民,民心悦则邦本,而边境自固,所谓众志成城者是也。

——康熙帝

原因:康熙认为,国家的统治、边境的稳固,最重要者在于“修德安民”,假如统治者以德治民,则国家的根基稳固,边境自然安全。

清朝通过满蒙联姻,施恩于漠北蒙古,使那里人民为其所用,用民心和百姓的力量去建无形的长城。

【问题探究4】在中国历史上,如果没有长城,会发生什么?如何正确处理民族关系?

北方游骑就能随时南下劫掠,尤其在中原王朝衰弱时期,可能轻易就能灭亡古中国!中华文明因此有可能中断!

长城只是兄弟间垒起的院墙,封闭是手段,交流才是目的。从唐太宗和康熙帝统治时期的民族关系来看,合理的民族政策有助于各民族的交往交流交融,有助于巩固统一的多民族国家。

【学习任务三】悟长城文化,分析古代民族关系成果的原因。

情境切入:长城文化

从物质到精神,长城文化凝结于建筑之中又游离于建筑之外,传承和弘扬于中华民族的价值观念、生活方式、行为规范、艺术作品和科学技术之中。从1935年聂耳《义勇军进行曲》中的“筑成我们新的长城”和毛泽东《清平乐·六盘山》中的“不到长城非好汉”,到1984年邓小平、习仲勋同志号召“爱我中华、修我长城”,再到如今建设长城国家文化公园,长城文化已然成为中国人民高扬的精神旗帜。……而长城文化的核心——自觉、自信、自立、自强,更是当今提升我们文化自信不可或缺的重要力量。

——董耀会《长城:凝聚中华民族的奋斗精神和爱国情怀》

材料:中国能够在两千多年前就形成广阔的疆域,中国的疆域能够稳定地延续下来,统一的中国疆域最终出现在18世纪中叶并且由清朝实现,这些都不是偶然的,需要各方面的很多条件。但最主要的原因还是:中国各族人民为祖国的统一而进行了长期的共同努力:中国的传统文化发挥了巨大的积极作用:中国人民在特定的地理环境下大力开发经济,发展生产;历代统治者尤其是清朝前期的统治者顺应历史潮流,实行了正确的政策。

——葛剑雄《历史上的中国:中国骚域的变迁》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

【示例一】观点:葛剑雄认为“中国形成广阔疆域,传统文化发挥了巨大的积极作用”,此观点正确。

论证:通过中国古代史可知,西汉时董仲舒改造的儒家思想强调“春秋大一统”,汉武帝接受了其“罢黜百家、独尊儒术”的主张,从此儒家思想确立为中央王朝统治思想,从而加强了中央集权,巩固了大一统国家,对中华民族的共同心理的形成起了重要作用。以四大发明为代表的古代科技文化、以唐诗宋词为代表的古代文学艺术,都长期领先世界,对边疆少数民族地区有着巨大的向心力,使边疆地区成为中国的一部分,也形成了中华文化多元多彩的特点。

结论:传统文化为中国形成广阔疆域起了巨大的积极作用,弘扬中华优秀传统文化有利于国家的稳定和各民族的团结。

【示例二】观点:葛剑雄认为“中国形成广阔疆域的原因是各族人民为祖国的统一的共同努力”,此观点正确。

论证:通过中国古代史可知,以汉族为主体的秦朝、汉朝,实行郡县制,加强了中央集权,同时征服南方越族,击退匈奴,凿空西域,开发边疆,加强对少数民族地区的管理,为中国广阔疆域的形成奠定了基础。少数民族政权也为中国统一,广阔疆域的形成作出了巨大贡献。例如鲜卑族建立的北魏政权,冯太后和孝文帝实行汉化改革,进一步加强了汉族和少数民族的交融。元朝疆域辽阔,建立行省制进行有效管理。清朝平定三藩动乱,在西南地区实行改土归流政策,在蒙古地区实行盟旗制度,对疆域的巩固与稳定起了积极的作用。

结论:中国广活疆域的形成是各族人民共同努力的结果,维护民族团结,实现各民族共同繁荣也是我们的基本国策。

【当堂训练】

明朝前期,在北方设立重镇防范蒙古,但蒙古军队多次南下掳掠,甚至俘虏皇帝,威逼北京。明朝后期,明王朝与蒙古达成协议,恢复通贡,边镇开设互市,听边民自行贸易,从此蒙古基本不再构成边境威胁。这一变化反映出( )

A.中原经济是蒙古政权的生存基础

B.诸王守边削弱了边地的防御力量

C.明朝对蒙古采取堵疏并用的政策

D.经贸往来能减少蒙古掳掠的次数

【总结提升】

通过长城我们管窥了中国古代民族关系的风雨沧桑。在历史的滚滚长河中,民族间的和平远大于战争,交往交流交融是主流。当中原王朝和北方少数民族对抗时,长城确保边疆安宁确有存在意义。而当关内关外合为一家,长城绝不是横亘在民族间的鸿沟,是民族交流交融的见证。因此,长城的真正意义不在于对抗、不在于进攻,而在于“和”与“合”。正是在以长城文化为代表的中华民族精神激励下,我们统一多民族国家更巩固,中华民族更有凝聚力。正如习近平总书记所讲,铸牢中华民族共同体意识,各民族要像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展!

【社会实践】

山西有不同时代的长城,是长城分布较多的省份之一。山西长城主要分布于9个市40余个县(区),总长度累计3500多公里,现存较完整的城墙和遗迹有1500多公里。

请同学们利用节假日游长城、访问当地百姓,参观博物馆,阅读相关书籍等途径搜集有关长城的故事。通过撰写演讲稿、历史小论文、做手抄报、拍小视频等形式宣传长城文化。

【板书设计】

第11课 中国古代的民族关系

从长城管窥……

一、梳理古代民族关系管理的措施

二、探究古代民族关系处理的手段

三、分析古代民族关系成果的原因

【教后反思】

同课章节目录