选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(35张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修1第11课 中国古代的民族关系与对外交往 课件(35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-30 11:17:01 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

从“传统夷夏观” 探

中国古代民族关系与对外交往

·本课目标:了解中国古代的民族政策和边疆管理制度;认识中国作为统一多民族国家的发展历程以及中国古代处理对外关系的体制。

选必1 第11课

课堂导入——概念界定

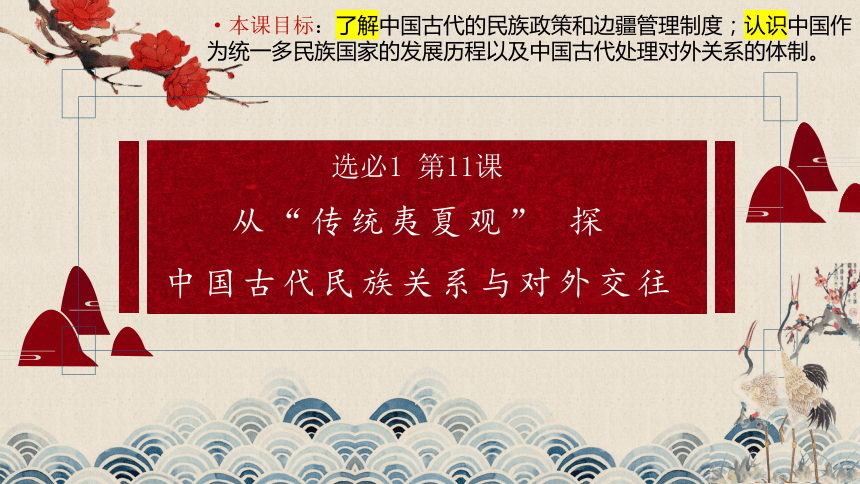

· 如何区别古代的民族关系与对外关系?

历史名词 概念阐释

民族

民族关系

国家

国家关系

一般泛指历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人们共同体。

由有共同血统、共同生活、共同语言、共同宗教或相同风俗习惯而结合的共同团体。——《辞海之家·民族》

指民族与民族之间因政治、经济、文化、社会等方面的联系而形成的相互关系。中国作为一个统一多民族国家,民族关系在国家制度与社会治理方面有重要的地位。

① “三要素说”—— eg:国家的领土、人民和权力([美]汉斯·凯尔森)

② “四要素说” —— eg:人民、确定的领土、政府、主权(王铁崖)

中国古代的国家关系,则是专门指中国与其他国家之间的交往,包括与近邻——东亚的朝鲜、日本,以及东南亚各国,中亚、西亚、欧洲、非洲各国之间的交往,到16世纪逐渐扩展到与美洲之间的交往。

在今天我们的国土领域之内,我国各民族在不同历史时期建立的政权与中央王朝之间的关系,均应视为民族关系。

华

夷

壹

贰

中国古代民族关系与边疆治理

中国古代对外交往

近代民族观与国家观的转型

叁

▲ 唐朝《礼宾图》壁画

观

念

壹

传

统

夷

夏

观

中国古代

民族关系

与边疆治理

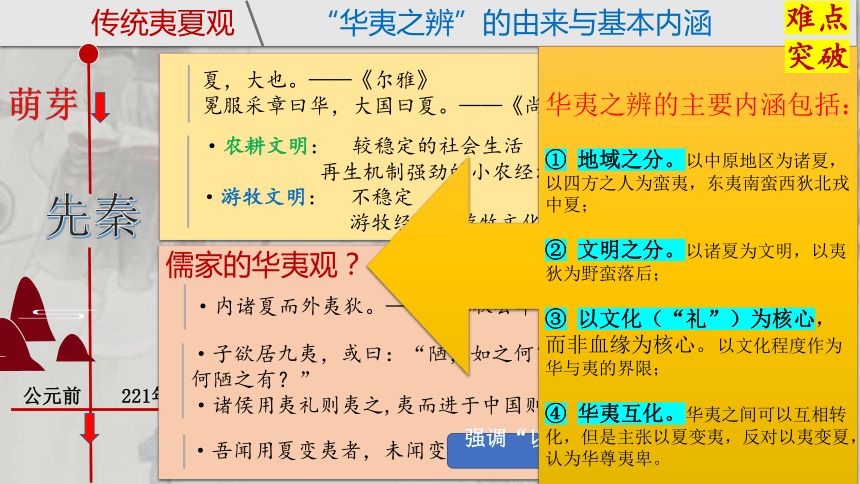

传统夷夏观 “华夷之辨”的由来与基本内涵

先秦

公元前 221年

萌芽

夏,大也。——《尔雅》

冕服采章曰华,大国曰夏。——《尚书》

·农耕文明: 较稳定的社会生活

再生机制强劲的小农经济与农业文化

·游牧文明: 不稳定

游牧经济与游牧文化

儒家的华夷观?

·内诸夏而外夷狄。——《春秋公羊传》

华夷有别

·子欲居九夷,或曰:“陋,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?” ——《论语》

·诸侯用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之。——《春秋》

·吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。——《孟子·滕文公上》

强调文化认同

强调“以华变夷”,反对“以夷变华”

华夷之辨的主要内涵包括:

① 地域之分。以中原地区为诸夏,以四方之人为蛮夷,东夷南蛮西狄北戎中夏;

② 文明之分。以诸夏为文明,以夷狄为野蛮落后;

③ 以文化(“礼”)为核心,而非血缘为核心。以文化程度作为华与夷的界限;

④ 华夷互化。华夷之间可以互相转化,但是主张以夏变夷,反对以夷变夏,认为华尊夷卑。

难点突破

传统夷夏观 “华夷之辨”的实践与演化

先秦

公元前 221年

萌芽

三代以上:华夷观念首次实践与“五服”制度

先王之制,邦内甸服,邦外侯服,侯、卫宾服,蛮、夷要服,戎、狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,宾服者享,要服者贡,荒服者王…… 于是乎有刑罚之辟,有攻伐之兵,有征讨之备,有威让之令,有文告之辞。布令陈辞而又不至,则增修于德而无勤民于远,是以近无不听,远无不服。 ——《国语·周语上》

春秋战国:诸夏亲昵,不可弃也

文化打压

·中国者,聪明睿智之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技艺之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。——《战国策·赵策》

·尊王攘夷。——《春秋公羊传》

·戎狄豺狼,不可厌也;诸夏亲昵,不可弃也。——《左传》

·非我族类,其心必异。——《左传》

从中原王朝向边缘扩散的差序秩序

政治优越感

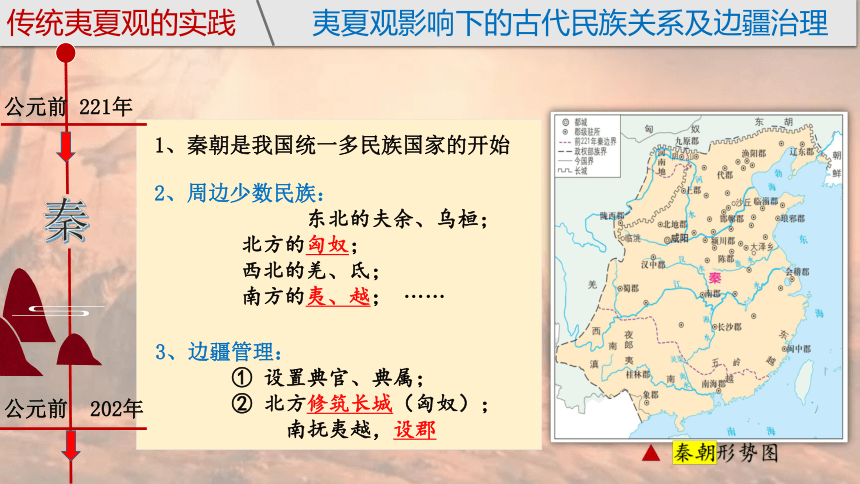

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

秦

公元前 221年

公元前 202年

▲ 秦朝形势图

2、周边少数民族:

东北的夫余、乌桓;

北方的匈奴;

西北的羌、氐;

南方的夷、越; ……

1、秦朝是我国统一多民族国家的开始

3、边疆管理:

① 设置典官、典属;

② 北方修筑长城(匈奴);

南抚夷越,设郡

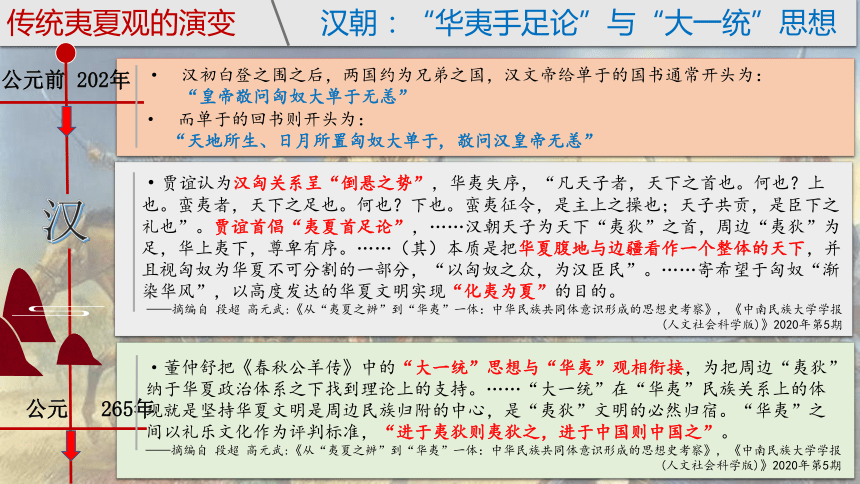

传统夷夏观的演变 汉朝:“华夷手足论”与“大一统”思想

汉

公元前 202年

公元 265年

· 汉初白登之围之后,两国约为兄弟之国,汉文帝给单于的国书通常开头为:

“皇帝敬问匈奴大单于无恙”

· 而单于的回书则开头为:

“天地所生、日月所置匈奴大单于, 敬问汉皇帝无恙”

·贾谊认为汉匈关系呈“倒悬之势”,华夷失序,“凡天子者,天下之首也。何也?上也。蛮夷者,天下之足也。何也?下也。蛮夷征令,是主上之操也;天子共贡,是臣下之礼也”。贾谊首倡“夷夏首足论”,……汉朝天子为天下“夷狄”之首,周边“夷狄”为足,华上夷下,尊卑有序。……(其)本质是把华夏腹地与边疆看作一个整体的天下,并且视匈奴为华夏不可分割的一部分,“以匈奴之众,为汉臣民”。……寄希望于匈奴“渐染华风”,以高度发达的华夏文明实现“化夷为夏”的目的。

——摘编自 段超 高元武:《从“夷夏之辨”到“华夷”一体:中华民族共同体意识形成的思想史考察》, 《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第5期

·董仲舒把《春秋公羊传》中的“大一统”思想与“华夷”观相衔接,为把周边“夷狄”纳于华夏政治体系之下找到理论上的支持。……“大一统”在“华夷”民族关系上的体现就是坚持华夏文明是周边民族归附的中心,是“夷狄”文明的必然归宿。“华夷”之间以礼乐文化作为评判标准,“进于夷狄则夷狄之,进于中国则中国之”。

——摘编自 段超 高元武:《从“夷夏之辨”到“华夷”一体:中华民族共同体意识形成的思想史考察》, 《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第5期

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

汉

公元前 202年

公元 265年

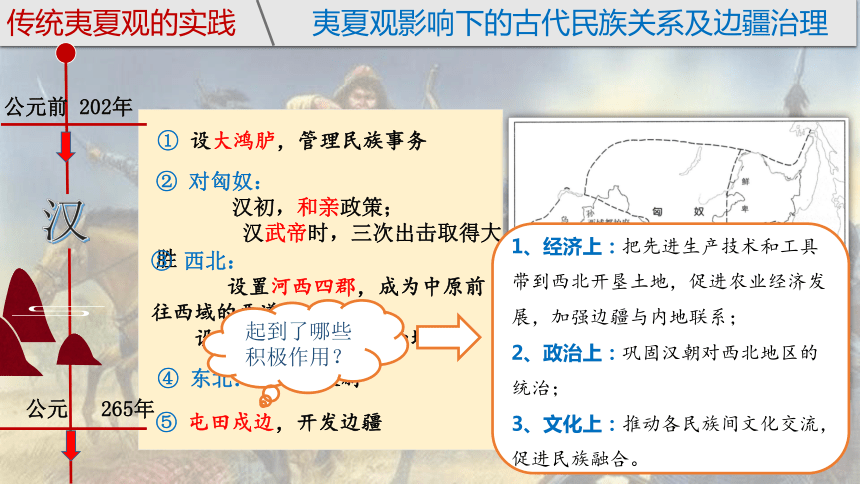

② 对匈奴:

汉初,和亲政策;

汉武帝时,三次出击取得大胜

① 设大鸿胪,管理民族事务

③ 西北:

设置河西四郡,成为中原前往西域的要道;

设西域都护府,管理西域

④ 东北:设乌桓校尉

⑤ 屯田戍边,开发边疆

▲ 西汉形势图

起到了哪些积极作用?

1、经济上:把先进生产技术和工具带到西北开垦土地,促进农业经济发展,加强边疆与内地联系;

2、政治上:巩固汉朝对西北地区的统治;

3、文化上:推动各民族间文化交流,促进民族融合。

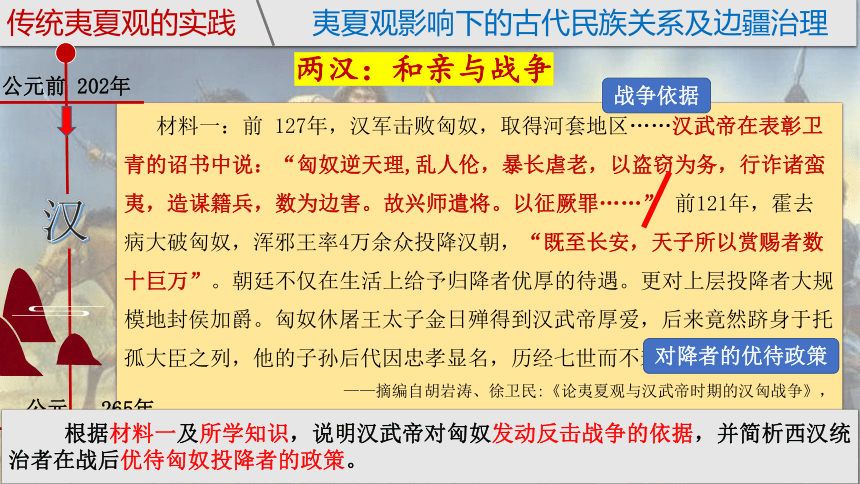

材料一:前 127年,汉军击败匈奴,取得河套地区……汉武帝在表彰卫青的诏书中说:“匈奴逆天理,乱人伦,暴长虐老,以盗窃为务,行诈诸蛮夷,造谋籍兵,数为边害。故兴师遣将。以征厥罪……” 前121年,霍去病大破匈奴,浑邪王率4万余众投降汉朝,“既至长安,天子所以赏赐者数十巨万”。朝廷不仅在生活上给予归降者优厚的待遇。更对上层投降者大规模地封侯加爵。匈奴休屠王太子金日殚得到汉武帝厚爱,后来竟然跻身于托孤大臣之列,他的子孙后代因忠孝显名,历经七世而不衰。

——摘编自胡岩涛、徐卫民:《论夷夏观与汉武帝时期的汉匈战争》,

载《内蒙古社会科学(汉文版)》,2015年第6期

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

两汉:和亲与战争

汉

公元前 202年

公元 265年

根据材料一及所学知识,说明汉武帝对匈奴发动反击战争的依据,并简析西汉统治者在战后优待匈奴投降者的政策。

战争依据

对降者的优待政策

《昭君》

(明)孙蕢

莫怨婵娟堕虏尘,

汉宫蕃地一般春。

皇家若起凌烟阁,

功是安边第一人。

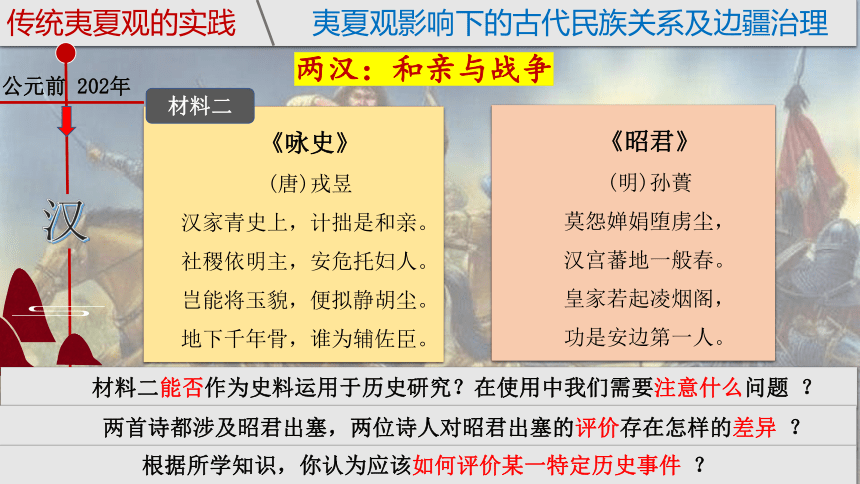

《咏史》

(唐)戎昱

汉家青史上,计拙是和亲。

社稷依明主,安危托妇人。

岂能将玉貌,便拟静胡尘。

地下千年骨,谁为辅佐臣。

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

两汉:和亲与战争

汉

公元前 202年

公元 265年

材料二能否作为史料运用于历史研究?在使用中我们需要注意什么问题 ?

材料二

两首诗都涉及昭君出塞,两位诗人对昭君出塞的评价存在怎样的差异 ?

根据所学知识,你认为应该如何评价某一特定历史事件 ?

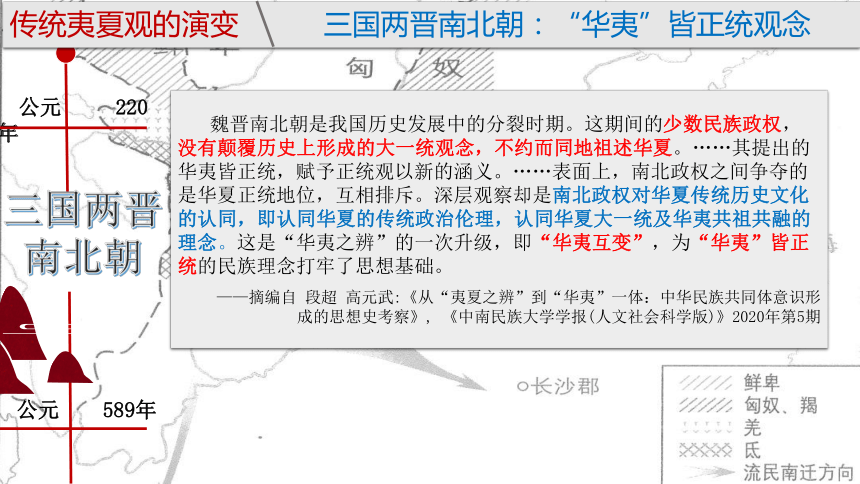

魏晋南北朝是我国历史发展中的分裂时期。这期间的少数民族政权,没有颠覆历史上形成的大一统观念,不约而同地祖述华夏。……其提出的华夷皆正统,赋予正统观以新的涵义。……表面上,南北政权之间争夺的是华夏正统地位,互相排斥。深层观察却是南北政权对华夏传统历史文化的认同,即认同华夏的传统政治伦理,认同华夏大一统及华夷共祖共融的理念。这是“华夷之辨”的一次升级,即“华夷互变”,为“华夷”皆正统的民族理念打牢了思想基础。

——摘编自 段超 高元武:《从“夷夏之辨”到“华夷”一体:中华民族共同体意识形成的思想史考察》, 《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第5期

公元 220年

三国两晋

南北朝

公元 589年

传统夷夏观的演变 三国两晋南北朝:“华夷”皆正统观念

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系

公元 220年

三国两晋

南北朝

公元 589年

纲要上第5课

乱中有合力:“大一统”

传统夷夏观的演变 唐朝:“夷夏一家”

唐

公元 618年

公元 907年

·夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家。 ——唐太宗《资治通鉴卷一九七》

·自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——唐太宗《资治通鉴卷一九八》

唐初民族观

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

隋

公元 589年

公元 618年

▲ 隋朝形势图

3、在边疆主要推行 郡县制

以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令

2、礼部及鸿胪寺:负责民族事务

4、民族关系:

① 周边民族先后归附隋朝;

② 589年,册封百越首领为谯国夫人,为隋朝统治岭南起到了重要作用;

③ 加强与琉求的接触

1、结束了统一国家长期分裂的局面

传统夷夏观的演变 唐朝:“夷夏一家”

唐

公元 618年

公元 907年

·夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家。 ——唐太宗《资治通鉴卷一九七》

·自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——唐太宗《资治通鉴卷一九八》

· 故当时特出之文士自觉或不自觉,其意识中无不具有远则周之四夷交侵,近则晋之五胡乱华之印象,“尊王攘夷”所以为古文运动中心思想也。

——《陈寅恪:论韩愈》

唐初民族观

公元 646年,回纥归顺,“太宗为置六府七州,府置都督,州置剌史,府州皆置长史、司马已下官主之(长史、司马是中央派遣的文官,职责是监督羁縻府州)。以回纥部为瀚海府,拜其俟利发吐迷度为怀化大将军,时吐迷度已自称可汗,置官号皆如突厥故事。”

——[日]王柯著:《从“天下”国家到民族国家》,上海:上海人民出版社,2020年,第132页.

安史之乱后

根据上面这则材料,结合所学,概括 唐代羁縻政策 的特点。

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

唐

公元 618年

公元 907年

▲ 唐朝前期疆域和边疆各族的分布图( 669年)

3、方式:

和亲(文成公主、金城公主入藏)

会盟(唐蕃长庆会盟)

设置机构

册封(加封南诏王)

2、礼部及鸿胪寺:负责民族事务

4、边疆管理机构:

大都护府、都督府、羁縻州

1、唐与周边少数民族:保持密切联系

西北边疆各部称唐太宗为天可汗

开明的民族政策

传统夷夏观的演变 宋朝:“变了味”的华尊夷卑

宋

公元 960年

·四夷不服,中国不尊,天下不实。——欧阳修

国防压力

·切以契丹宅大漠,跨辽东,据全燕数十郡之雄,东服高丽,西臣元昊,自五代迄今,垂百余年,与中原抗衡,日益昌炽。至于典章文物饮食服玩之盛,尽习汉风,故虏气愈骄,自以为昔时元魏之不若也,非如汉之匈奴,唐之突厥,本以夷狄自处,与中国好尚之异也。

——韩琦

心理压力

·四夷处四夷,中国处中国,各不相乱,如斯而已矣。——石介《中国论》

·(“中国”的三要素为)“天地之所合”、“先王之所治”、“礼乐刑政之所出”。 ——陈师道

公元 1127年

宋人在“华夷秩序”处理上,更多是从现实政权的管辖出发,“治”成为考量的基础

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

宋

公元 960年

公元 1127年

辽、北宋、西夏

形势图(1111年)

3、民族交融未因政权割据与争战而中断

“榷场贸易”

2、中原王朝的封建文化向少数民族拓展

1、多民族政权并立

纲要上第三单元

▲ 金、南宋、西夏形势图(1114年)

传统夷夏观的演变 元朝:夷而进于中国则中国之

元

公元 1271年

公元 1368年

·圣人有云,夷而进于中国,则中国之,苟有善者,与之可也,从之可也。

——郝经

·能行中国之道,则中国之主。 ——郝经

为元朝的统治提供了合法性辩护

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

元

公元 1271年

公元 1368年

▲ 元朝形势图(1330年)

2、统治政策: “行汉法”

对不同民族差别对待 “四等人制”

3、边疆管理:

① 封 八思巴 为帝师,领宣政院事,管理佛教和藏族事物;

② 东北云南等地设行省,征发徭役;

1、结束了唐末以来政权并立和对峙的局面,完成统一

① 缓和民族矛盾,促进民族交融;② 促进蒙古政权封建化,维护国家统一。

传统夷夏观的演变 明朝:华夷之辨由宽到严

明

公元 1368年

公元 1644年

元末明初:承认元朝的正统性

· 自宋祚倾移,元以北狄入主中国,四海以内,罔不臣服,此岂人力,实乃天授。彼时君明臣良,足以纲维天下,然达人志士,尚有冠履倒置之叹。 ——朱元璋《谕中原檄》,1367年

· (嘉靖帝)苦虏之扰, 最厌见夷狄字面…… 世庙晚年, 每写夷狄字必极小, 凡诏旨及章疏皆然, 盖欲尊中国卑外夷也。

——沈德符《万历野获编》

中后期:否定元朝正统地位,重提华夷之辨

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

明

公元 1368年

公元 1644年

▲ 明朝形势图(1433年)

2、民族交往:

① 修筑长城,布置军镇 号“九边”

② 开展贸易,开放马市

3、边疆管理:

① 东北:设 都司、卫所;

② 西北:卫;

③ 西南:土司;

④ 西藏:敕封僧俗领袖为“王”、“法王”、都司

1、行政机构:

中央:礼部、鸿胪寺—管理民族事务;

提督四夷馆—培养各种民族文字翻译人才

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

明

公元 1368年

公元 1644年

▲ 明长城

思考:军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

经济文化

交流密切

传统夷夏观的演变 清朝:空前广阔疆域下的“大义觉迷”

清

公元 1644年

公元 1911年

· 华夷大一统,有德者居之,无德者弃之,与民族无相干,

“上天厌弃内地无有德者,方眷命我外夷为内地主”

(雍正《大义觉迷录》)

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

清

公元 1644年

公元 1911年

▲ 清朝形势图(1820年)

1、机构:

理藩院—— 管理边疆民族事务

2、方式:

满蒙联姻

军事斗争(平定准噶尔叛乱)

册封(达赖、班禅)

设置办事大臣(青海、西藏等地)

“改土归流”

废除土司,派遣流官

强化中央集权,进一步

推进一体化格局

·总结回顾

结合所学,师生共同完成《中国古代各朝代处理民族关系的方式》表格填空。

朝代 中央行政机构 边疆管理机构/方式 册封会盟 联姻和亲 互通经济 战争、军事 其他

(文化、统治政策等)

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

典客、典属国

大鸿胪

礼部

礼部、鸿胪寺

礼部

宣政院

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

理藩院

南抚夷越,设南海、桂林、象郡等

设河西四郡、西域都护府、乌桓校尉

推行郡县制

设大都护府、都督府、羁縻州等

行省

制

北庭都护府、宣慰司(西域);澎湖巡检司(台湾)

“行汉法”;

“四等人制”

布军镇;设都司、卫、所;土司

设伊犁将“改土归流”军、办事大臣;西南

册封谯国夫人

加封南诏王;

唐蕃会盟

封八思巴

为帝师

敕封西藏

僧俗领袖

册封达赖、

班禅

eg: 昭君出塞

文成公主、

金城公主入藏

满蒙联姻

屯戍政策

丝绸之路

互市

互市

榷场贸易

互市

开放马市、茶马贸易

互市

北击匈奴

北逐匈奴

修筑长城

击败突厥

与辽、西夏、金等混战

修长城

平定准噶尔叛乱

大

一

统

多民族

贰

制

体

朝

贡

中国古代

对外交往

·自主学习

阅读教材,完成《中国古代对外交往的表现》表格填空。

朝代 表现(交通、政治、经济、文化等交往)

先秦

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛交往交流

中国与外部世界的交往扩大

陆海丝绸之路:甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印

裴钜驻张掖,掌管通商事务;常骏出航到赤土国

造纸术外传阿拉伯地区;海陆交通活跃;日本派遣唐使

陆路交通阻碍,海路发达;泉州成为重要的对外贸易港

通往欧洲的海陆通道畅通;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

朝贡贸易;郑和下西洋;海禁

朝贡贸易;中俄签订《尼布楚条约》;马戛尔尼师团来华;闭关锁国

·重点聚焦

朝贡体制

材料一:洪武四年,朱元璋曾跟他的大臣们说:“海外蛮夷之国,有为患于中国者,不可不讨;不为中国患者,不可辄自兴兵”……并将朝鲜、日本、安南等国列为不征国。

——摘编自南炳文、汤纲著:《明史》(第2版),上海:上海人民出版社,2014年,第186页

材料二:明太祖建国之初,……宣称:“朕仿前代帝王治理天下,惟欲中外人民各安其所”。郑和在下西洋过程中,对所经的各国进行“厚往薄来”的贸易活动,甚至无偿援助,以争取其归服之心;对信奉宗教的东南亚和南亚诸国如锡兰等,组织树碑布施等仪式,以密切感情,增进友谊;对西洋属国因误会而导致的“犯上作乱”之举,采取忍辱负重的克制态度,化干戈为玉帛;对周边诸国之间的矛盾和纠纷,实行开诏颁赏、互相调和的策略,促使其和好如初,平等相处……当然,这种和平友好也是有原则的,是建立在互相尊重基础上的,对极少数“蛮王之梗化不恭者”和“寇兵之肆暴掠者,郑和也毫不留情地诉诸武力。

——摘编自萧季文:《郑和下西洋的外交启示》,载《文史杂志》,1994年第1期

1、根据材料一,概括明初推行的外交原则。

2、根据材料二及所学,试说明郑和采取了哪些方式促进了中外交流。

3、根据材料一、二及所学知识,比较你对中国朝贡制度与西方殖民制度的差异。

1、主张华夏与夷蛮五方之民共为天下 ;

2、强调“华夷之辨”:强调以文化和区域分布的不同来认识、区分民族;

3、主张“用夏变夷” :承认夷夏是可以转换的,华夏统治者应该主动用华夏文明来改变周边民族or国家。

总结:传统夷夏观

叁

观

念

的

转

型

近代民族观和国家观

的更新

近现代:“华夷之辨”向 “中华民族”共同体的转变

梁启超(1873—1929)

民族国家是指欧洲近代以来,通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家。

条约体制

本课小结

第11课

中国古代

民族关系

与对外交往

民族关系

对外交往

(内)

近代 民族观 & 国家观的转型

古

代

1、传统夷夏观的形成与演变

2、夷夏观影响下的具体实践

1、表现

2、朝贡体制(处理原则)

内:“中华民族”共同体的提出

外:条约体制、民族国家

华夏之辨

以夏变夷

转变

敬请指正 !

选必1 第11课 《从“传统夷夏观” 探中国古代民族关系与对外交往》

从“传统夷夏观” 探

中国古代民族关系与对外交往

·本课目标:了解中国古代的民族政策和边疆管理制度;认识中国作为统一多民族国家的发展历程以及中国古代处理对外关系的体制。

选必1 第11课

课堂导入——概念界定

· 如何区别古代的民族关系与对外关系?

历史名词 概念阐释

民族

民族关系

国家

国家关系

一般泛指历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人们共同体。

由有共同血统、共同生活、共同语言、共同宗教或相同风俗习惯而结合的共同团体。——《辞海之家·民族》

指民族与民族之间因政治、经济、文化、社会等方面的联系而形成的相互关系。中国作为一个统一多民族国家,民族关系在国家制度与社会治理方面有重要的地位。

① “三要素说”—— eg:国家的领土、人民和权力([美]汉斯·凯尔森)

② “四要素说” —— eg:人民、确定的领土、政府、主权(王铁崖)

中国古代的国家关系,则是专门指中国与其他国家之间的交往,包括与近邻——东亚的朝鲜、日本,以及东南亚各国,中亚、西亚、欧洲、非洲各国之间的交往,到16世纪逐渐扩展到与美洲之间的交往。

在今天我们的国土领域之内,我国各民族在不同历史时期建立的政权与中央王朝之间的关系,均应视为民族关系。

华

夷

壹

贰

中国古代民族关系与边疆治理

中国古代对外交往

近代民族观与国家观的转型

叁

▲ 唐朝《礼宾图》壁画

观

念

壹

传

统

夷

夏

观

中国古代

民族关系

与边疆治理

传统夷夏观 “华夷之辨”的由来与基本内涵

先秦

公元前 221年

萌芽

夏,大也。——《尔雅》

冕服采章曰华,大国曰夏。——《尚书》

·农耕文明: 较稳定的社会生活

再生机制强劲的小农经济与农业文化

·游牧文明: 不稳定

游牧经济与游牧文化

儒家的华夷观?

·内诸夏而外夷狄。——《春秋公羊传》

华夷有别

·子欲居九夷,或曰:“陋,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?” ——《论语》

·诸侯用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之。——《春秋》

·吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。——《孟子·滕文公上》

强调文化认同

强调“以华变夷”,反对“以夷变华”

华夷之辨的主要内涵包括:

① 地域之分。以中原地区为诸夏,以四方之人为蛮夷,东夷南蛮西狄北戎中夏;

② 文明之分。以诸夏为文明,以夷狄为野蛮落后;

③ 以文化(“礼”)为核心,而非血缘为核心。以文化程度作为华与夷的界限;

④ 华夷互化。华夷之间可以互相转化,但是主张以夏变夷,反对以夷变夏,认为华尊夷卑。

难点突破

传统夷夏观 “华夷之辨”的实践与演化

先秦

公元前 221年

萌芽

三代以上:华夷观念首次实践与“五服”制度

先王之制,邦内甸服,邦外侯服,侯、卫宾服,蛮、夷要服,戎、狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,宾服者享,要服者贡,荒服者王…… 于是乎有刑罚之辟,有攻伐之兵,有征讨之备,有威让之令,有文告之辞。布令陈辞而又不至,则增修于德而无勤民于远,是以近无不听,远无不服。 ——《国语·周语上》

春秋战国:诸夏亲昵,不可弃也

文化打压

·中国者,聪明睿智之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也,仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技艺之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。——《战国策·赵策》

·尊王攘夷。——《春秋公羊传》

·戎狄豺狼,不可厌也;诸夏亲昵,不可弃也。——《左传》

·非我族类,其心必异。——《左传》

从中原王朝向边缘扩散的差序秩序

政治优越感

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

秦

公元前 221年

公元前 202年

▲ 秦朝形势图

2、周边少数民族:

东北的夫余、乌桓;

北方的匈奴;

西北的羌、氐;

南方的夷、越; ……

1、秦朝是我国统一多民族国家的开始

3、边疆管理:

① 设置典官、典属;

② 北方修筑长城(匈奴);

南抚夷越,设郡

传统夷夏观的演变 汉朝:“华夷手足论”与“大一统”思想

汉

公元前 202年

公元 265年

· 汉初白登之围之后,两国约为兄弟之国,汉文帝给单于的国书通常开头为:

“皇帝敬问匈奴大单于无恙”

· 而单于的回书则开头为:

“天地所生、日月所置匈奴大单于, 敬问汉皇帝无恙”

·贾谊认为汉匈关系呈“倒悬之势”,华夷失序,“凡天子者,天下之首也。何也?上也。蛮夷者,天下之足也。何也?下也。蛮夷征令,是主上之操也;天子共贡,是臣下之礼也”。贾谊首倡“夷夏首足论”,……汉朝天子为天下“夷狄”之首,周边“夷狄”为足,华上夷下,尊卑有序。……(其)本质是把华夏腹地与边疆看作一个整体的天下,并且视匈奴为华夏不可分割的一部分,“以匈奴之众,为汉臣民”。……寄希望于匈奴“渐染华风”,以高度发达的华夏文明实现“化夷为夏”的目的。

——摘编自 段超 高元武:《从“夷夏之辨”到“华夷”一体:中华民族共同体意识形成的思想史考察》, 《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第5期

·董仲舒把《春秋公羊传》中的“大一统”思想与“华夷”观相衔接,为把周边“夷狄”纳于华夏政治体系之下找到理论上的支持。……“大一统”在“华夷”民族关系上的体现就是坚持华夏文明是周边民族归附的中心,是“夷狄”文明的必然归宿。“华夷”之间以礼乐文化作为评判标准,“进于夷狄则夷狄之,进于中国则中国之”。

——摘编自 段超 高元武:《从“夷夏之辨”到“华夷”一体:中华民族共同体意识形成的思想史考察》, 《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第5期

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

汉

公元前 202年

公元 265年

② 对匈奴:

汉初,和亲政策;

汉武帝时,三次出击取得大胜

① 设大鸿胪,管理民族事务

③ 西北:

设置河西四郡,成为中原前往西域的要道;

设西域都护府,管理西域

④ 东北:设乌桓校尉

⑤ 屯田戍边,开发边疆

▲ 西汉形势图

起到了哪些积极作用?

1、经济上:把先进生产技术和工具带到西北开垦土地,促进农业经济发展,加强边疆与内地联系;

2、政治上:巩固汉朝对西北地区的统治;

3、文化上:推动各民族间文化交流,促进民族融合。

材料一:前 127年,汉军击败匈奴,取得河套地区……汉武帝在表彰卫青的诏书中说:“匈奴逆天理,乱人伦,暴长虐老,以盗窃为务,行诈诸蛮夷,造谋籍兵,数为边害。故兴师遣将。以征厥罪……” 前121年,霍去病大破匈奴,浑邪王率4万余众投降汉朝,“既至长安,天子所以赏赐者数十巨万”。朝廷不仅在生活上给予归降者优厚的待遇。更对上层投降者大规模地封侯加爵。匈奴休屠王太子金日殚得到汉武帝厚爱,后来竟然跻身于托孤大臣之列,他的子孙后代因忠孝显名,历经七世而不衰。

——摘编自胡岩涛、徐卫民:《论夷夏观与汉武帝时期的汉匈战争》,

载《内蒙古社会科学(汉文版)》,2015年第6期

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

两汉:和亲与战争

汉

公元前 202年

公元 265年

根据材料一及所学知识,说明汉武帝对匈奴发动反击战争的依据,并简析西汉统治者在战后优待匈奴投降者的政策。

战争依据

对降者的优待政策

《昭君》

(明)孙蕢

莫怨婵娟堕虏尘,

汉宫蕃地一般春。

皇家若起凌烟阁,

功是安边第一人。

《咏史》

(唐)戎昱

汉家青史上,计拙是和亲。

社稷依明主,安危托妇人。

岂能将玉貌,便拟静胡尘。

地下千年骨,谁为辅佐臣。

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

两汉:和亲与战争

汉

公元前 202年

公元 265年

材料二能否作为史料运用于历史研究?在使用中我们需要注意什么问题 ?

材料二

两首诗都涉及昭君出塞,两位诗人对昭君出塞的评价存在怎样的差异 ?

根据所学知识,你认为应该如何评价某一特定历史事件 ?

魏晋南北朝是我国历史发展中的分裂时期。这期间的少数民族政权,没有颠覆历史上形成的大一统观念,不约而同地祖述华夏。……其提出的华夷皆正统,赋予正统观以新的涵义。……表面上,南北政权之间争夺的是华夏正统地位,互相排斥。深层观察却是南北政权对华夏传统历史文化的认同,即认同华夏的传统政治伦理,认同华夏大一统及华夷共祖共融的理念。这是“华夷之辨”的一次升级,即“华夷互变”,为“华夷”皆正统的民族理念打牢了思想基础。

——摘编自 段超 高元武:《从“夷夏之辨”到“华夷”一体:中华民族共同体意识形成的思想史考察》, 《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2020年第5期

公元 220年

三国两晋

南北朝

公元 589年

传统夷夏观的演变 三国两晋南北朝:“华夷”皆正统观念

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系

公元 220年

三国两晋

南北朝

公元 589年

纲要上第5课

乱中有合力:“大一统”

传统夷夏观的演变 唐朝:“夷夏一家”

唐

公元 618年

公元 907年

·夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家。 ——唐太宗《资治通鉴卷一九七》

·自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——唐太宗《资治通鉴卷一九八》

唐初民族观

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

隋

公元 589年

公元 618年

▲ 隋朝形势图

3、在边疆主要推行 郡县制

以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令

2、礼部及鸿胪寺:负责民族事务

4、民族关系:

① 周边民族先后归附隋朝;

② 589年,册封百越首领为谯国夫人,为隋朝统治岭南起到了重要作用;

③ 加强与琉求的接触

1、结束了统一国家长期分裂的局面

传统夷夏观的演变 唐朝:“夷夏一家”

唐

公元 618年

公元 907年

·夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家。 ——唐太宗《资治通鉴卷一九七》

·自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

——唐太宗《资治通鉴卷一九八》

· 故当时特出之文士自觉或不自觉,其意识中无不具有远则周之四夷交侵,近则晋之五胡乱华之印象,“尊王攘夷”所以为古文运动中心思想也。

——《陈寅恪:论韩愈》

唐初民族观

公元 646年,回纥归顺,“太宗为置六府七州,府置都督,州置剌史,府州皆置长史、司马已下官主之(长史、司马是中央派遣的文官,职责是监督羁縻府州)。以回纥部为瀚海府,拜其俟利发吐迷度为怀化大将军,时吐迷度已自称可汗,置官号皆如突厥故事。”

——[日]王柯著:《从“天下”国家到民族国家》,上海:上海人民出版社,2020年,第132页.

安史之乱后

根据上面这则材料,结合所学,概括 唐代羁縻政策 的特点。

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

唐

公元 618年

公元 907年

▲ 唐朝前期疆域和边疆各族的分布图( 669年)

3、方式:

和亲(文成公主、金城公主入藏)

会盟(唐蕃长庆会盟)

设置机构

册封(加封南诏王)

2、礼部及鸿胪寺:负责民族事务

4、边疆管理机构:

大都护府、都督府、羁縻州

1、唐与周边少数民族:保持密切联系

西北边疆各部称唐太宗为天可汗

开明的民族政策

传统夷夏观的演变 宋朝:“变了味”的华尊夷卑

宋

公元 960年

·四夷不服,中国不尊,天下不实。——欧阳修

国防压力

·切以契丹宅大漠,跨辽东,据全燕数十郡之雄,东服高丽,西臣元昊,自五代迄今,垂百余年,与中原抗衡,日益昌炽。至于典章文物饮食服玩之盛,尽习汉风,故虏气愈骄,自以为昔时元魏之不若也,非如汉之匈奴,唐之突厥,本以夷狄自处,与中国好尚之异也。

——韩琦

心理压力

·四夷处四夷,中国处中国,各不相乱,如斯而已矣。——石介《中国论》

·(“中国”的三要素为)“天地之所合”、“先王之所治”、“礼乐刑政之所出”。 ——陈师道

公元 1127年

宋人在“华夷秩序”处理上,更多是从现实政权的管辖出发,“治”成为考量的基础

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

宋

公元 960年

公元 1127年

辽、北宋、西夏

形势图(1111年)

3、民族交融未因政权割据与争战而中断

“榷场贸易”

2、中原王朝的封建文化向少数民族拓展

1、多民族政权并立

纲要上第三单元

▲ 金、南宋、西夏形势图(1114年)

传统夷夏观的演变 元朝:夷而进于中国则中国之

元

公元 1271年

公元 1368年

·圣人有云,夷而进于中国,则中国之,苟有善者,与之可也,从之可也。

——郝经

·能行中国之道,则中国之主。 ——郝经

为元朝的统治提供了合法性辩护

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

元

公元 1271年

公元 1368年

▲ 元朝形势图(1330年)

2、统治政策: “行汉法”

对不同民族差别对待 “四等人制”

3、边疆管理:

① 封 八思巴 为帝师,领宣政院事,管理佛教和藏族事物;

② 东北云南等地设行省,征发徭役;

1、结束了唐末以来政权并立和对峙的局面,完成统一

① 缓和民族矛盾,促进民族交融;② 促进蒙古政权封建化,维护国家统一。

传统夷夏观的演变 明朝:华夷之辨由宽到严

明

公元 1368年

公元 1644年

元末明初:承认元朝的正统性

· 自宋祚倾移,元以北狄入主中国,四海以内,罔不臣服,此岂人力,实乃天授。彼时君明臣良,足以纲维天下,然达人志士,尚有冠履倒置之叹。 ——朱元璋《谕中原檄》,1367年

· (嘉靖帝)苦虏之扰, 最厌见夷狄字面…… 世庙晚年, 每写夷狄字必极小, 凡诏旨及章疏皆然, 盖欲尊中国卑外夷也。

——沈德符《万历野获编》

中后期:否定元朝正统地位,重提华夷之辨

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

明

公元 1368年

公元 1644年

▲ 明朝形势图(1433年)

2、民族交往:

① 修筑长城,布置军镇 号“九边”

② 开展贸易,开放马市

3、边疆管理:

① 东北:设 都司、卫所;

② 西北:卫;

③ 西南:土司;

④ 西藏:敕封僧俗领袖为“王”、“法王”、都司

1、行政机构:

中央:礼部、鸿胪寺—管理民族事务;

提督四夷馆—培养各种民族文字翻译人才

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

明

公元 1368年

公元 1644年

▲ 明长城

思考:军事防御的长城,为什么不能完全隔断长城内外的交流?

经济文化

交流密切

传统夷夏观的演变 清朝:空前广阔疆域下的“大义觉迷”

清

公元 1644年

公元 1911年

· 华夷大一统,有德者居之,无德者弃之,与民族无相干,

“上天厌弃内地无有德者,方眷命我外夷为内地主”

(雍正《大义觉迷录》)

传统夷夏观的实践 夷夏观影响下的古代民族关系及边疆治理

清

公元 1644年

公元 1911年

▲ 清朝形势图(1820年)

1、机构:

理藩院—— 管理边疆民族事务

2、方式:

满蒙联姻

军事斗争(平定准噶尔叛乱)

册封(达赖、班禅)

设置办事大臣(青海、西藏等地)

“改土归流”

废除土司,派遣流官

强化中央集权,进一步

推进一体化格局

·总结回顾

结合所学,师生共同完成《中国古代各朝代处理民族关系的方式》表格填空。

朝代 中央行政机构 边疆管理机构/方式 册封会盟 联姻和亲 互通经济 战争、军事 其他

(文化、统治政策等)

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

典客、典属国

大鸿胪

礼部

礼部、鸿胪寺

礼部

宣政院

礼部、鸿胪寺、提督四夷馆

理藩院

南抚夷越,设南海、桂林、象郡等

设河西四郡、西域都护府、乌桓校尉

推行郡县制

设大都护府、都督府、羁縻州等

行省

制

北庭都护府、宣慰司(西域);澎湖巡检司(台湾)

“行汉法”;

“四等人制”

布军镇;设都司、卫、所;土司

设伊犁将“改土归流”军、办事大臣;西南

册封谯国夫人

加封南诏王;

唐蕃会盟

封八思巴

为帝师

敕封西藏

僧俗领袖

册封达赖、

班禅

eg: 昭君出塞

文成公主、

金城公主入藏

满蒙联姻

屯戍政策

丝绸之路

互市

互市

榷场贸易

互市

开放马市、茶马贸易

互市

北击匈奴

北逐匈奴

修筑长城

击败突厥

与辽、西夏、金等混战

修长城

平定准噶尔叛乱

大

一

统

多民族

贰

制

体

朝

贡

中国古代

对外交往

·自主学习

阅读教材,完成《中国古代对外交往的表现》表格填空。

朝代 表现(交通、政治、经济、文化等交往)

先秦

秦

汉

隋

唐

宋

元

明

清

以中原为核心的华夏文明与域外有广泛交往交流

中国与外部世界的交往扩大

陆海丝绸之路:甘英出使大秦(罗马帝国);光武帝赐倭国国王金印

裴钜驻张掖,掌管通商事务;常骏出航到赤土国

造纸术外传阿拉伯地区;海陆交通活跃;日本派遣唐使

陆路交通阻碍,海路发达;泉州成为重要的对外贸易港

通往欧洲的海陆通道畅通;马可·波罗来华,著《马可·波罗行纪》

朝贡贸易;郑和下西洋;海禁

朝贡贸易;中俄签订《尼布楚条约》;马戛尔尼师团来华;闭关锁国

·重点聚焦

朝贡体制

材料一:洪武四年,朱元璋曾跟他的大臣们说:“海外蛮夷之国,有为患于中国者,不可不讨;不为中国患者,不可辄自兴兵”……并将朝鲜、日本、安南等国列为不征国。

——摘编自南炳文、汤纲著:《明史》(第2版),上海:上海人民出版社,2014年,第186页

材料二:明太祖建国之初,……宣称:“朕仿前代帝王治理天下,惟欲中外人民各安其所”。郑和在下西洋过程中,对所经的各国进行“厚往薄来”的贸易活动,甚至无偿援助,以争取其归服之心;对信奉宗教的东南亚和南亚诸国如锡兰等,组织树碑布施等仪式,以密切感情,增进友谊;对西洋属国因误会而导致的“犯上作乱”之举,采取忍辱负重的克制态度,化干戈为玉帛;对周边诸国之间的矛盾和纠纷,实行开诏颁赏、互相调和的策略,促使其和好如初,平等相处……当然,这种和平友好也是有原则的,是建立在互相尊重基础上的,对极少数“蛮王之梗化不恭者”和“寇兵之肆暴掠者,郑和也毫不留情地诉诸武力。

——摘编自萧季文:《郑和下西洋的外交启示》,载《文史杂志》,1994年第1期

1、根据材料一,概括明初推行的外交原则。

2、根据材料二及所学,试说明郑和采取了哪些方式促进了中外交流。

3、根据材料一、二及所学知识,比较你对中国朝贡制度与西方殖民制度的差异。

1、主张华夏与夷蛮五方之民共为天下 ;

2、强调“华夷之辨”:强调以文化和区域分布的不同来认识、区分民族;

3、主张“用夏变夷” :承认夷夏是可以转换的,华夏统治者应该主动用华夏文明来改变周边民族or国家。

总结:传统夷夏观

叁

观

念

的

转

型

近代民族观和国家观

的更新

近现代:“华夷之辨”向 “中华民族”共同体的转变

梁启超(1873—1929)

民族国家是指欧洲近代以来,通过资产阶级革命或民族独立运动建立起来的,以一个或几个民族为国民主体的国家。

条约体制

本课小结

第11课

中国古代

民族关系

与对外交往

民族关系

对外交往

(内)

近代 民族观 & 国家观的转型

古

代

1、传统夷夏观的形成与演变

2、夷夏观影响下的具体实践

1、表现

2、朝贡体制(处理原则)

内:“中华民族”共同体的提出

外:条约体制、民族国家

华夏之辨

以夏变夷

转变

敬请指正 !

选必1 第11课 《从“传统夷夏观” 探中国古代民族关系与对外交往》

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理