两宋的政治军事与辽夏金元的统治 课件(40张ppt) 2024届高考统编版历史一轮复习

文档属性

| 名称 | 两宋的政治军事与辽夏金元的统治 课件(40张ppt) 2024届高考统编版历史一轮复习 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-29 17:20:35 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

8

两宋的政治军事与辽夏金元的统治

—— 大一轮复习知识讲义 ——

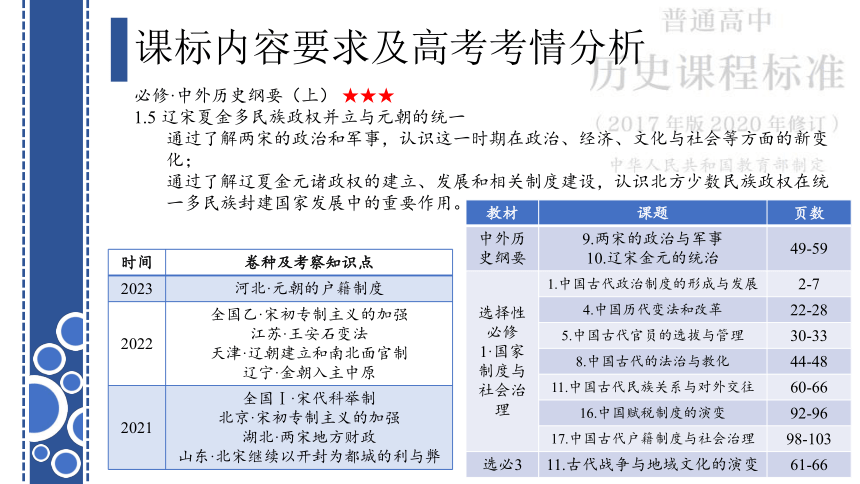

必修·中外历史纲要(上) ★★★

1.5 辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

课标内容要求及高考考情分析

时间 卷种及考察知识点

2023 河北·元朝的户籍制度

2022 全国乙·宋初专制主义的加强

江苏·王安石变法

天津·辽朝建立和南北面官制

辽宁·金朝入主中原

2021 全国Ⅰ·宋代科举制

北京·宋初专制主义的加强

湖北·两宋地方财政

山东·北宋继续以开封为都城的利与弊

教材 课题 页数

中外历史纲要 9.两宋的政治与军事 10.辽宋金元的统治 49-59

选择性必修1·国家制度与社会治理 1.中国古代政治制度的形成与发展 2-7

4.中国历代变法和改革 22-28

5.中国古代官员的选拔与管理 30-33

8.中国古代的法治与教化 44-48

11.中国古代民族关系与对外交往 60-66

16.中国赋税制度的演变 92-96

17.中国古代户籍制度与社会治理 98-103

选必3 11.古代战争与地域文化的演变 61-66

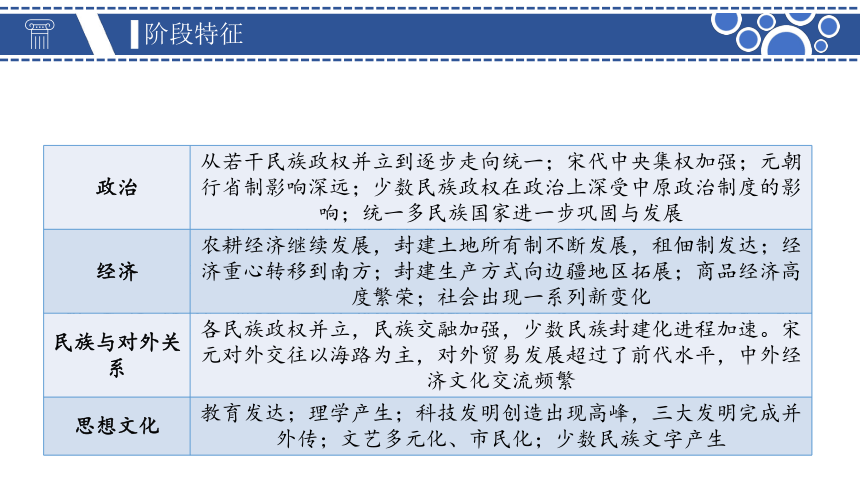

阶段特征

辽宋夏金元时期(916-1368)

也是民族交融进一步加强和封建经济高度发展的时期

是中国历史上由大分裂走向大统一的时代

政治 从若干民族政权并立到逐步走向统一;宋代中央集权加强;元朝行省制影响深远;少数民族政权在政治上深受中原政治制度的影响;统一多民族国家进一步巩固与发展

经济 农耕经济继续发展,封建土地所有制不断发展,租佃制发达;经济重心转移到南方;封建生产方式向边疆地区拓展;商品经济高度繁荣;社会出现一系列新变化

民族与对外关系 各民族政权并立,民族交融加强,少数民族封建化进程加速。宋元对外交往以海路为主,对外贸易发展超过了前代水平,中外经济文化交流频繁

思想文化 教育发达;理学产生;科技发明创造出现高峰,三大发明完成并外传;文艺多元化、市民化;少数民族文字产生

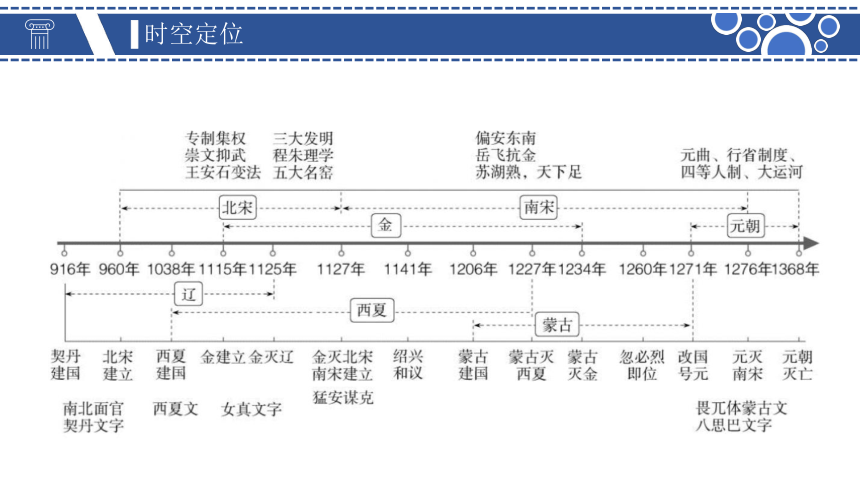

时空定位

目录

01 宋与辽、西夏、金的并立

02 两宋的政治制度

03王安石变法

04 元的统一

05 元朝的政治制度

01 宋与辽、西夏、金的并立

北宋的建立

陈桥兵变 黄袍加身

959年,周世宗柴荣驾崩,七岁的周恭帝即位,赵匡胤掌握军权。

960年正月初一,传闻契丹联合北汉南下攻周,急遣赵匡胤率军北上御敌。周军行至陈桥驿,赵匡胤和赵普等密谋策划,发动兵变,众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝,胁迫周恭帝禅位。

960年 赵匡胤以宋为国号,定都开封,改元“建隆”,建立宋朝,史称“北宋”

01 宋与辽、西夏、金的并立

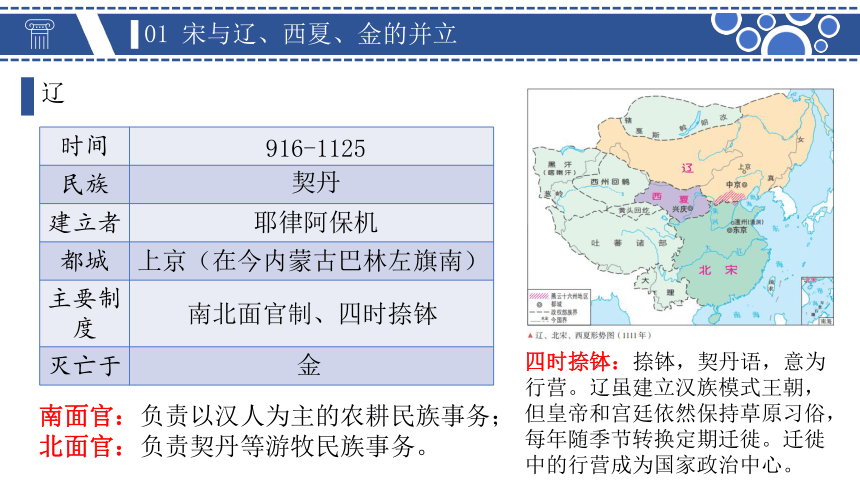

辽

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

916-1125

契丹

耶律阿保机

上京(在今内蒙古巴林左旗南)

南北面官制、四时捺钵

金

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务;

北面官:负责契丹等游牧民族事务。

四时捺钵:捺钵,契丹语,意为行营。辽虽建立汉族模式王朝,但皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

01 宋与辽、西夏、金的并立

辽

探究:南北面官制

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料二 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

结合材料,总结南北面官制的特点,并说明此制度的作用。

特点:因俗而治,蕃汉分治

作用:缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治;促进了辽朝社会经济和文化的发展;加快了民族交融。

01 宋与辽、西夏、金的并立

北宋与辽的关系

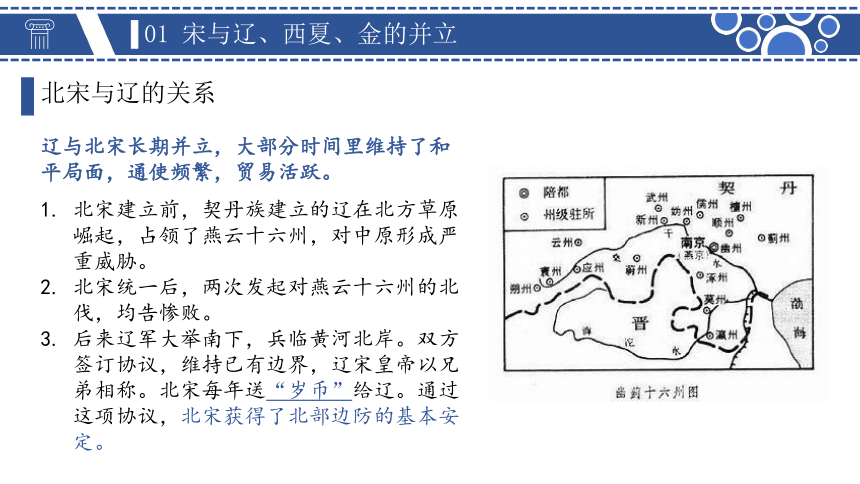

辽与北宋长期并立,大部分时间里维持了和平局面,通使频繁,贸易活跃。

北宋建立前,契丹族建立的辽在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。

北宋统一后,两次发起对燕云十六州的北伐,均告惨败。

后来辽军大举南下,兵临黄河北岸。双方签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送“岁币”给辽。通过这项协议,北宋获得了北部边防的基本安定。

01 宋与辽、西夏、金的并立

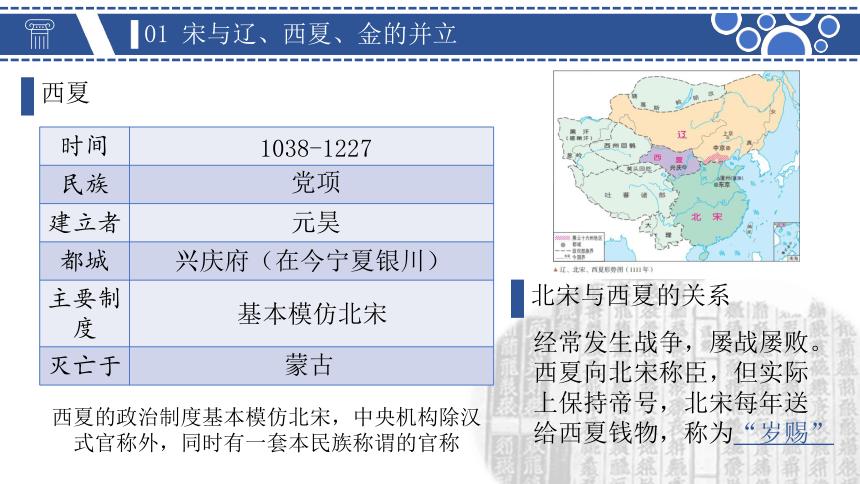

西夏

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

1038-1227

党项

元昊

兴庆府(在今宁夏银川)

基本模仿北宋

蒙古

西夏的政治制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称

北宋与西夏的关系

经常发生战争,屡战屡败。西夏向北宋称臣,但实际上保持帝号,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”

01 宋与辽、西夏、金的并立

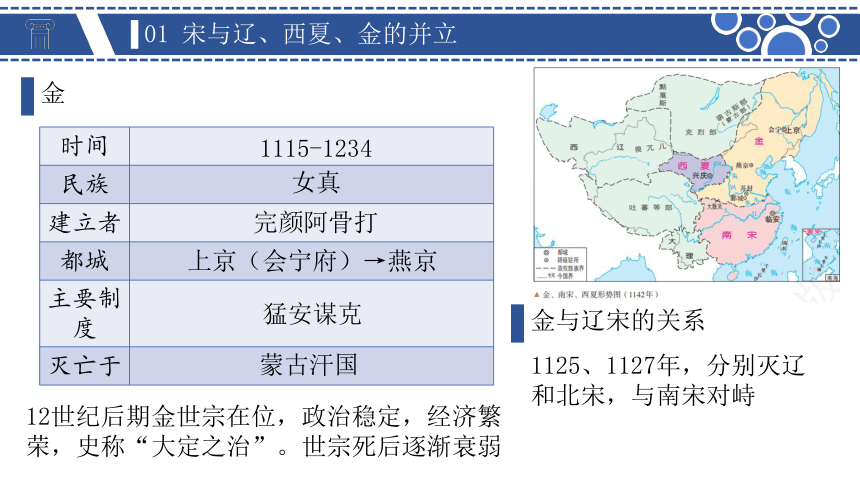

金

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

1115-1234

女真

完颜阿骨打

上京(会宁府)→燕京

猛安谋克

蒙古汗国

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。世宗死后逐渐衰弱

金与辽宋的关系

1125、1127年,分别灭辽和北宋,与南宋对峙

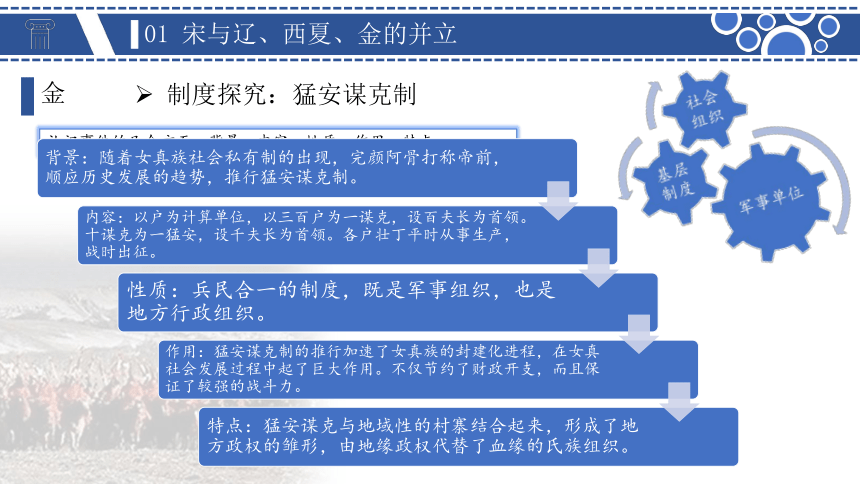

认识事件的几个方面:背景、内容、性质、作用、特点

01 宋与辽、西夏、金的并立

金

制度探究:猛安谋克制

背景:随着女真族社会私有制的出现,完颜阿骨打称帝前,顺应历史发展的趋势,推行猛安谋克制。

内容:以户为计算单位,以三百户为一谋克,设百夫长为首领。十谋克为一猛安,设千夫长为首领。各户壮丁平时从事生产,战时出征。

性质:兵民合一的制度,既是军事组织,也是地方行政组织。

作用:猛安谋克制的推行加速了女真族的封建化进程,在女真社会发展过程中起了巨大作用。不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

特点:猛安谋克与地域性的村寨结合起来,形成了地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

靖康之变

北宋后期,内忧外患,国力日衰。

STORY LINE

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

北宋康王赵构南渡,在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

抗金:岳飞指挥的“岳家军”战绩显著。

议和:

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”。

隆兴和议 1165年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,尊金帝为叔父;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹。

嘉定和议 1208年 宋改尊金帝为伯父;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原边界

特点 有战有和,以和为主,防御性为主。

金军变弱,宋军转强,岳飞抗金。

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,继续保持南北对峙局面。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

探究:对三次和议的认识

两宋政府接受少数民族政权和议条件,是两宋政府软弱的表现。和议给国家和人民带来沉重的负担,最终两宋政权被少数民族政权所灭。

三次和议,客观上有利于民族间的交往和经济文化的发展,对当时社会发展具有积极作用。

各民族政权历史地位是平等的。彼此之间虽然都经过激烈战争,但后来又友好相处,这符合历史发展的趋势,民族交融是民族关系发展的主流。

01 宋与辽、西夏、金的并立

总结提升

事件 澶渊之盟 庆历和议 绍兴和议

北宋——辽 北宋——西夏 南宋——金

钱物 岁币 岁赐 岁贡

称呼 兄弟 君臣 臣君→侄叔

地位 金>宋=辽>西夏

宋初中央集权加强

积贫积弱

王安石变法

南宋偏安

STORY LINE

对峙双方

对峙双方

对峙双方

?

?

?

?

?

?

?

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

探究:以钱财换和平

材料 “澶渊之盟”订立后……茶马互市,扩大了茶和马的市场,同时也带动了其他商品的交换。

——《中华文明地图》

“虽每岁赠遗,较于用兵之费,不及百分之一”

——李焘《续资治通鉴长编》

和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙《栾城集》

结合材料,你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

可取的理由 :

①尊重现实、安定北部

②恢复贸易、促进交流

③民族交融,缓和矛盾

注释:

契丹贵族购买宋朝商品,岁币通过贸易流回北宋。

不可取的理由 :

①政治上屈辱

②精神上挫败

③财政上负担

④不能保证完全的和平安全,北宋为保证国防安全,长期实行募兵、养兵政策,财政状况恶化。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

南宋灭亡

公元1274年,忽必烈命令统帅率领20万大军,沿汉水进入长江,水陆并进,一直扑向南宋京城临安。公元1276年,元军进入临安,到1279年,南宋全部被元军打败了。南宋灭亡,元朝统一了整个中国。

02 两宋的政治制度

中央行政制度

宋初面临的问题

材料 太祖既得天下,召普问日:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,其故何也 吾欲息天下之兵,为国家建长久计,其道如何 ”普日:“镇节太重,君弱臣强而已。惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上日:“卿勿复言,吾已谕矣。”

——【元】张光祖《言行龟鉴》(卷六)

继五代十国而起的赵宋王朝面临一系列问题,如果你是统治者,你将如何解决这些问题?

藩镇跋扈

地方权重

分裂割据

边境危机

权臣篡逆

皇权式微

削弱地方权力

统一、收复失地

加强皇权、削弱相权

前代

之弊

强化专制集权

维护政权稳定

02 两宋的政治制度

中央行政制度

宋初面临的问题

继五代十国而起的赵宋王朝面临一系列问题,如果你是统治者,你将如何解决这些问题?

注意看!

这个小伙叫小赵

他要开始改革了!

@海洋看世界

02 两宋的政治制度

中央行政制度

皇帝

御前会议

中书门下(政事堂)

枢密院

三司

台谏

三司使

财政

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

行政

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

军政

御史

中丞

知谏院

监察

二府三司制

军事:枢密院专掌军政,枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权,但不统兵,后者统兵,但无权调兵。

财政:三司专掌财政,与宰相分权。

行政:增设参知政事为副相。

崇文抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

02 两宋的政治制度

中央行政制度

三省六部与二府三司制在分散相权上有什么区别?

唐:程序分权(草拟、审核、执行)宋:领域分权(行政、财政、军政)

02 两宋的政治制度

地方行政制度

路州县三级制

县

府州军监

路

中央

知州(或知府)

通判

知县/县令

安抚司(帅司)

转运司(漕司)

提点刑狱司

提举常平司

目的:主要职责是监督州县各级官吏

具体措施:

(1)行政:中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

(2)财政:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

(3)军事:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

(4)路与通判:先后设立了平行的四个路级机构,从不同方面对各州进行监控和节制。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

02 两宋的政治制度

官员选拔与管理

崇文抑武

①崇文:倡行文治,扩大科举规模,抬高文官士人地位。

②抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

北宋的政治特点:

(1)强干弱枝

守内虚外

(2)分化事权

内外相制

“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制。”

——续资治通鉴长编拾补

文官掌枢密

有握兵之重

无发兵之权

02 两宋的政治制度

官员选拔与管理

科举制的发展

两宋科举制进一步发展完善,“取士不问家世”,科举成为选拔官员的主要途径。

A. 考试制度:确定殿试为定式,确立三级考试制度。

B. 考试规则:制度严密,搜身、糊名、誊录、锁院

C. 考试内容:诗赋、经义

D. 考试程序:直接授官,取人大增

科举制度的变化:

(唐)仍保留察举和推荐→(宋)禁止公荐,推行锁院制,完善科举制。

传统的门阀士族退出历史舞台,庶族地主取而代之,平民社会的因素开始显现,社会流动性空前加强。

皇帝“与士大夫治天下”宋太祖遗训“不杀士大夫及上书言事之人”

02 两宋的政治制度

赋税制度与户籍制度

赋税制度:宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。宋朝除了代役金外,还经常派发各种徭役。因为徭役扰民严重,北宋中期王安石推行募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役。

户籍制度:分为拥有土地、缴纳赋税的税户(主户)和没有土地的佃户(客户)。

02 两宋的政治制度

法律与教化

宋朝的法律与教化:

法律:宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。著有《宋刑统》《天圣令》。

教化:宋朝以后,儒学士人以乡约教化乡里。北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

宋代的“版权保护”:维护原创,打击盗版,从宋代做起

02 两宋的政治制度

社会救济与优抚政策

宋朝的社会救济与优抚政策

变化:宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起。

(1)表现:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

(2)宗族作用:通过设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者。

政府救济与社会救济的对比

(1)政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民、资助贫困人口的教育、安葬无人埋葬的骸骨等。

03 王安石新政

北宋的积贫积弱

宋朝加强中央集权的启示:过分集权无法发挥地方的主观能动性,导致国家积贫积弱,因此集权应当适度

03 王安石新政

庆历新政

(1)背景:积贫积弱的局面已经发展到比较严重的程度,阶级矛盾尖锐,北宋统治岌岌可危。

(2)主持:范仲淹、富弼。

(3)时间:宋仁宗庆历三年(1043年)至庆历五年(1045年)初。

(4)中心:整顿吏治,针对腐败的官僚制度。

(5)内容:改革文官升迁制度;严格“恩荫”制;改革贡举制;慎选地方官吏;重视农桑,减轻徭役等。

(6)结果:新政触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。

恩荫又可称为任子、门荫、荫补、世赏,是中国上古时代世袭制的一种变相。是指因上辈有功而给予下辈入学任官的待遇。广义恩荫,是指由于封建制度下,祖辈、父辈的地位而使得子孙后辈在入学、入仕等方面享受特殊待遇,称之为“恩荫”。狭义的“恩荫”特指宋代以后出现的一种独特的门荫制度,称之为“推恩荫补”,宋时被简称为“恩荫”。

“贡”指“贡士”,《礼记·射义》:“古者天子之制,诸侯岁献贡士于天子。”“举”指乡举里选。古时地方官府向帝王荐举人才,有乡里选举、诸侯贡士之制,至汉始合贡、举为一,而浑称“贡举”

03 王安石新政

王安石变法

冗官冗兵冗费现象,最终导致北宋中期的积贫积弱局面,王安石变法是在庆历新政以后积贫积弱现象日趋严重的情况下,采取的统治阶级内部的一次自救行动。

时间:1069年,宋神宗启用王安石主持变法。

目的:王安石针对官僚机构,财政制度,军事体制等方面的弊端,制定和推行的一系列变法的政策和措施,以达到富国强兵的目的

03 王安石新政

03 王安石新政

王安石变法专题

问题1:总结王安石变法的特点

变法内容广泛。

以理财为核心措施,重视开源与节流。

国家在多领域加强统治,尤其是经济领域的管理与控制。

试图达到“民不加赋而国用饶”的目的。

关注“人才培养与变法”的关系。

03 王安石新政

王安石变法专题

问题2:王安石变法最终失败的原因

变法触及了大官僚,大地主和商人的利益,反对变法的力量强大。

支持变法的宋神宗病逝,守旧势力反扑,党争不断。

改革派内部也存在问题,王安石刚愎自用,用人不当,法令的执行不仅打了折扣,甚至会危害百姓,得不到广泛的支持

变法内容过于广泛。

03 王安石新政

王安石变法专题

对改革进行评价时,我们应该坚持的原则:要把改革放在它所属的特定历史环境中加以评价。首先应该分析当时的历史条件、历史要求,再看改革在多大程度上适应或者违背了历史要求,它对社会历史发展到底起了什么作用。据此,对改革作出基本的肯定或否定。

(1)性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对封建生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革。

(2)积极:达到了富国目的,增加了大笔收入。

(3)消极:强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

04 元的统一

蒙古崛起、元朝建立与统一

1206年,漠北蒙古首领铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊为“成吉思汗”

1260年,忽必烈继位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都

1271年,定国号为大元,忽必烈即元世祖。在此前后,蒙古在其他统治区域形成了四大汗国,他们在名义上仍将元朝尊为宗主国

1279年,元军在崖山海域击败南宋余部完成统一,南宋宰相文天祥被俘,坚拒劝降,后来在大都从容就义。

为巩固统一,元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,并运输官府物资;相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文

05 元朝的政治

行省制度

1.中书省:

2.行省制度:

概况 中书省委派官员,代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

特征 (1)辖区广阔

(2)军政大权集中,提高了行政效率

(3)中央集权与地方分权相结合

(4)行省是地方最高行政机构,也是中央派出机构

(5)采取“犬牙交错”的政区划分方式

影响 (1)巩固了多民族国家统一

(2)促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展

(3)它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端

忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度。

中央的宰相机构,为元朝的最高行政机关。

05 元朝的政治

行省制度

秦汉以来,地方行政区的划分容易产生割据局面。从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,削弱地方的经济、文化认同感,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,这样朝廷就比较容易控制地方,从而大大加强了中央集权。

元代行省的划分特点

05 元朝的政治

边疆治理与其他政治制度

边疆治理

(1)吐蕃地区:由直属中央政府的宣政院进行管理。

(2)西域:元朝设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务,加强了对西域的管辖。

(3)台湾:在澎湖设置巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾。

(4)影响:元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

官员选拔与管理

(1)官员选拔

①概况:元朝的官员选拔,部分保留了蒙古传统方式。随着上层统治者汉文化素养的不断提高,元朝在1313年颁科举诏,宣布次年开考,恢复了科举制但仍然时断时续。

②特点:元朝科举录取人数不多,科举岀身者在官员队伍中的人数比例也不高。

(2)监察制度

元朝的监察机构严密,中央设有御史台,地方设有行御史台、肃政廉访司。

赋税制度与户籍制度

(1)赋税制度:基本上沿袭唐朝的租庸调与两税法,分别施行于北方和南方。元朝在税粮外又设有“科差”,按户之上下征收丝和银两。

(2)户籍制度:元朝按职业划分户口类型,统称为“诸色户计”一但定籍,世代相袭,不得变动。

05 元朝的政治

民族关系

新民族的形成:元朝时,很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处。来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

四等人制:

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回囬

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民

◎蒙古人殴打汉人,汉人不得还手,只可向司法部门申诉;

◎在政府机关中,蒙古人任正职,汉人、南人只能充当副职。

民族矛盾尖锐,但不同民族的交往交流交融也得到进一步加强。

8

两宋的政治军事与辽夏金元的统治

—— 大一轮复习知识讲义 ——

必修·中外历史纲要(上) ★★★

1.5 辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一

通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化;

通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

课标内容要求及高考考情分析

时间 卷种及考察知识点

2023 河北·元朝的户籍制度

2022 全国乙·宋初专制主义的加强

江苏·王安石变法

天津·辽朝建立和南北面官制

辽宁·金朝入主中原

2021 全国Ⅰ·宋代科举制

北京·宋初专制主义的加强

湖北·两宋地方财政

山东·北宋继续以开封为都城的利与弊

教材 课题 页数

中外历史纲要 9.两宋的政治与军事 10.辽宋金元的统治 49-59

选择性必修1·国家制度与社会治理 1.中国古代政治制度的形成与发展 2-7

4.中国历代变法和改革 22-28

5.中国古代官员的选拔与管理 30-33

8.中国古代的法治与教化 44-48

11.中国古代民族关系与对外交往 60-66

16.中国赋税制度的演变 92-96

17.中国古代户籍制度与社会治理 98-103

选必3 11.古代战争与地域文化的演变 61-66

阶段特征

辽宋夏金元时期(916-1368)

也是民族交融进一步加强和封建经济高度发展的时期

是中国历史上由大分裂走向大统一的时代

政治 从若干民族政权并立到逐步走向统一;宋代中央集权加强;元朝行省制影响深远;少数民族政权在政治上深受中原政治制度的影响;统一多民族国家进一步巩固与发展

经济 农耕经济继续发展,封建土地所有制不断发展,租佃制发达;经济重心转移到南方;封建生产方式向边疆地区拓展;商品经济高度繁荣;社会出现一系列新变化

民族与对外关系 各民族政权并立,民族交融加强,少数民族封建化进程加速。宋元对外交往以海路为主,对外贸易发展超过了前代水平,中外经济文化交流频繁

思想文化 教育发达;理学产生;科技发明创造出现高峰,三大发明完成并外传;文艺多元化、市民化;少数民族文字产生

时空定位

目录

01 宋与辽、西夏、金的并立

02 两宋的政治制度

03王安石变法

04 元的统一

05 元朝的政治制度

01 宋与辽、西夏、金的并立

北宋的建立

陈桥兵变 黄袍加身

959年,周世宗柴荣驾崩,七岁的周恭帝即位,赵匡胤掌握军权。

960年正月初一,传闻契丹联合北汉南下攻周,急遣赵匡胤率军北上御敌。周军行至陈桥驿,赵匡胤和赵普等密谋策划,发动兵变,众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝,胁迫周恭帝禅位。

960年 赵匡胤以宋为国号,定都开封,改元“建隆”,建立宋朝,史称“北宋”

01 宋与辽、西夏、金的并立

辽

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

916-1125

契丹

耶律阿保机

上京(在今内蒙古巴林左旗南)

南北面官制、四时捺钵

金

南面官:负责以汉人为主的农耕民族事务;

北面官:负责契丹等游牧民族事务。

四时捺钵:捺钵,契丹语,意为行营。辽虽建立汉族模式王朝,但皇帝和宫廷依然保持草原习俗,每年随季节转换定期迁徙。迁徙中的行营成为国家政治中心。

01 宋与辽、西夏、金的并立

辽

探究:南北面官制

材料一 契丹……官分南北,以国制治契丹,以汉制待汉人……北面治宫帐、部族、属国之政,南面治汉人州县、租赋、军马之事。因俗而治,得其宜矣!

——《辽史·百官志一》

材料二 胡人之官,领番中职事者皆胡服,谓之契丹官,枢密、宰臣则曰北枢密、北宰相。领燕中职事者,虽胡人亦汉服,谓之汉官,执政者则曰南宰相、南枢密。

——[宋]余靖《武溪集》卷17《契丹官仪》

结合材料,总结南北面官制的特点,并说明此制度的作用。

特点:因俗而治,蕃汉分治

作用:缓和了民族矛盾,稳定了契丹的统治;促进了辽朝社会经济和文化的发展;加快了民族交融。

01 宋与辽、西夏、金的并立

北宋与辽的关系

辽与北宋长期并立,大部分时间里维持了和平局面,通使频繁,贸易活跃。

北宋建立前,契丹族建立的辽在北方草原崛起,占领了燕云十六州,对中原形成严重威胁。

北宋统一后,两次发起对燕云十六州的北伐,均告惨败。

后来辽军大举南下,兵临黄河北岸。双方签订协议,维持已有边界,辽宋皇帝以兄弟相称。北宋每年送“岁币”给辽。通过这项协议,北宋获得了北部边防的基本安定。

01 宋与辽、西夏、金的并立

西夏

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

1038-1227

党项

元昊

兴庆府(在今宁夏银川)

基本模仿北宋

蒙古

西夏的政治制度基本模仿北宋,中央机构除汉式官称外,同时有一套本民族称谓的官称

北宋与西夏的关系

经常发生战争,屡战屡败。西夏向北宋称臣,但实际上保持帝号,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”

01 宋与辽、西夏、金的并立

金

时间

民族

建立者

都城

主要制度

灭亡于

1115-1234

女真

完颜阿骨打

上京(会宁府)→燕京

猛安谋克

蒙古汗国

12世纪后期金世宗在位,政治稳定,经济繁荣,史称“大定之治”。世宗死后逐渐衰弱

金与辽宋的关系

1125、1127年,分别灭辽和北宋,与南宋对峙

认识事件的几个方面:背景、内容、性质、作用、特点

01 宋与辽、西夏、金的并立

金

制度探究:猛安谋克制

背景:随着女真族社会私有制的出现,完颜阿骨打称帝前,顺应历史发展的趋势,推行猛安谋克制。

内容:以户为计算单位,以三百户为一谋克,设百夫长为首领。十谋克为一猛安,设千夫长为首领。各户壮丁平时从事生产,战时出征。

性质:兵民合一的制度,既是军事组织,也是地方行政组织。

作用:猛安谋克制的推行加速了女真族的封建化进程,在女真社会发展过程中起了巨大作用。不仅节约了财政开支,而且保证了较强的战斗力。

特点:猛安谋克与地域性的村寨结合起来,形成了地方政权的雏形,由地缘政权代替了血缘的氏族组织。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

靖康之变

北宋后期,内忧外患,国力日衰。

STORY LINE

1127年,北宋被东北女真族建立的金朝攻灭,徽、钦二帝被俘北去,史称“靖康之变”。

北宋康王赵构南渡,在应天府称帝,后定都临安,史称南宋。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

抗金:岳飞指挥的“岳家军”战绩显著。

议和:

和议 时间 内容

绍兴和议 1141年 以东起淮水、西至大散关一线划界;南宋对金称臣;每年向金朝缴纳白银25万两、绢25万匹,称为“岁贡”。

隆兴和议 1165年 仍维持《绍兴和议》后的疆界;南宋不再对金称臣,尊金帝为叔父;宋每年向金朝缴纳白银和绢各缩减至20万两、匹。

嘉定和议 1208年 宋改尊金帝为伯父;岁币绢、银各增至30万匹、两;犒军钱300万贯;维持原边界

特点 有战有和,以和为主,防御性为主。

金军变弱,宋军转强,岳飞抗金。

此后宋金之间又发生几次战争,南宋地位稍有上升,继续保持南北对峙局面。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

探究:对三次和议的认识

两宋政府接受少数民族政权和议条件,是两宋政府软弱的表现。和议给国家和人民带来沉重的负担,最终两宋政权被少数民族政权所灭。

三次和议,客观上有利于民族间的交往和经济文化的发展,对当时社会发展具有积极作用。

各民族政权历史地位是平等的。彼此之间虽然都经过激烈战争,但后来又友好相处,这符合历史发展的趋势,民族交融是民族关系发展的主流。

01 宋与辽、西夏、金的并立

总结提升

事件 澶渊之盟 庆历和议 绍兴和议

北宋——辽 北宋——西夏 南宋——金

钱物 岁币 岁赐 岁贡

称呼 兄弟 君臣 臣君→侄叔

地位 金>宋=辽>西夏

宋初中央集权加强

积贫积弱

王安石变法

南宋偏安

STORY LINE

对峙双方

对峙双方

对峙双方

?

?

?

?

?

?

?

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

探究:以钱财换和平

材料 “澶渊之盟”订立后……茶马互市,扩大了茶和马的市场,同时也带动了其他商品的交换。

——《中华文明地图》

“虽每岁赠遗,较于用兵之费,不及百分之一”

——李焘《续资治通鉴长编》

和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。

——苏辙《栾城集》

结合材料,你觉得北宋这种“以钱财换和平”的做法是否可取?为什么?

可取的理由 :

①尊重现实、安定北部

②恢复贸易、促进交流

③民族交融,缓和矛盾

注释:

契丹贵族购买宋朝商品,岁币通过贸易流回北宋。

不可取的理由 :

①政治上屈辱

②精神上挫败

③财政上负担

④不能保证完全的和平安全,北宋为保证国防安全,长期实行募兵、养兵政策,财政状况恶化。

01 宋与辽、西夏、金的并立

南宋的偏安

南宋灭亡

公元1274年,忽必烈命令统帅率领20万大军,沿汉水进入长江,水陆并进,一直扑向南宋京城临安。公元1276年,元军进入临安,到1279年,南宋全部被元军打败了。南宋灭亡,元朝统一了整个中国。

02 两宋的政治制度

中央行政制度

宋初面临的问题

材料 太祖既得天下,召普问日:“自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,其故何也 吾欲息天下之兵,为国家建长久计,其道如何 ”普日:“镇节太重,君弱臣强而已。惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”语未毕,上日:“卿勿复言,吾已谕矣。”

——【元】张光祖《言行龟鉴》(卷六)

继五代十国而起的赵宋王朝面临一系列问题,如果你是统治者,你将如何解决这些问题?

藩镇跋扈

地方权重

分裂割据

边境危机

权臣篡逆

皇权式微

削弱地方权力

统一、收复失地

加强皇权、削弱相权

前代

之弊

强化专制集权

维护政权稳定

02 两宋的政治制度

中央行政制度

宋初面临的问题

继五代十国而起的赵宋王朝面临一系列问题,如果你是统治者,你将如何解决这些问题?

注意看!

这个小伙叫小赵

他要开始改革了!

@海洋看世界

02 两宋的政治制度

中央行政制度

皇帝

御前会议

中书门下(政事堂)

枢密院

三司

台谏

三司使

财政

同平章事

(宰相)

参知政事

(执政)

行政

枢密使

(执政)

枢密副使

(执政)

军政

御史

中丞

知谏院

监察

二府三司制

军事:枢密院专掌军政,枢密院与禁军管理机构“三衙”分权,前者有调兵权,但不统兵,后者统兵,但无权调兵。

财政:三司专掌财政,与宰相分权。

行政:增设参知政事为副相。

崇文抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官,大力提倡文治,扩大科举规模,抬高文官和士人的地位。

02 两宋的政治制度

中央行政制度

三省六部与二府三司制在分散相权上有什么区别?

唐:程序分权(草拟、审核、执行)宋:领域分权(行政、财政、军政)

02 两宋的政治制度

地方行政制度

路州县三级制

县

府州军监

路

中央

知州(或知府)

通判

知县/县令

安抚司(帅司)

转运司(漕司)

提点刑狱司

提举常平司

目的:主要职责是监督州县各级官吏

具体措施:

(1)行政:中央派文官出任地方各州的长官知州,节度使逐渐变为虚衔。

(2)财政:设诸路转运司统管地方财政,保证各州赋税绝大部分上缴朝廷。

(3)军事:将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,镇守地方,定期更换驻地。

(4)路与通判:先后设立了平行的四个路级机构,从不同方面对各州进行监控和节制。州一级增设通判,与知州共同签署文书,彼此制约。

02 两宋的政治制度

官员选拔与管理

崇文抑武

①崇文:倡行文治,扩大科举规模,抬高文官士人地位。

②抑武:罢免宿将兵权,用文官担任枢密院长官。

北宋的政治特点:

(1)强干弱枝

守内虚外

(2)分化事权

内外相制

“兵符出于密院,而不得统其众;兵众隶于三衙,而不得专其制。”

——续资治通鉴长编拾补

文官掌枢密

有握兵之重

无发兵之权

02 两宋的政治制度

官员选拔与管理

科举制的发展

两宋科举制进一步发展完善,“取士不问家世”,科举成为选拔官员的主要途径。

A. 考试制度:确定殿试为定式,确立三级考试制度。

B. 考试规则:制度严密,搜身、糊名、誊录、锁院

C. 考试内容:诗赋、经义

D. 考试程序:直接授官,取人大增

科举制度的变化:

(唐)仍保留察举和推荐→(宋)禁止公荐,推行锁院制,完善科举制。

传统的门阀士族退出历史舞台,庶族地主取而代之,平民社会的因素开始显现,社会流动性空前加强。

皇帝“与士大夫治天下”宋太祖遗训“不杀士大夫及上书言事之人”

02 两宋的政治制度

赋税制度与户籍制度

赋税制度:宋承唐制,征收两税,但附加税繁杂多变,往往超过正税数倍。宋朝除了代役金外,还经常派发各种徭役。因为徭役扰民严重,北宋中期王安石推行募役法,百姓缴纳免役钱、助役钱,官府募人代役。

户籍制度:分为拥有土地、缴纳赋税的税户(主户)和没有土地的佃户(客户)。

02 两宋的政治制度

法律与教化

宋朝的法律与教化:

法律:宋朝基本沿用唐朝法律体系,制定法律多以唐律为蓝本。著有《宋刑统》《天圣令》。

教化:宋朝以后,儒学士人以乡约教化乡里。北宋吕大钧兄弟是乡约的创造者,吕大钧撰写的《吕氏乡约》,是儒学士人教化乡里的范本。

宋代的“版权保护”:维护原创,打击盗版,从宋代做起

02 两宋的政治制度

社会救济与优抚政策

宋朝的社会救济与优抚政策

变化:宋朝以后,宗族内部的救助活动逐渐兴起。

(1)表现:北宋范仲淹在族内创设义田,赈济族人,影响深远。

(2)宗族作用:通过设立义田、义学、义宅、义冢等族产,在衣食、住行、婚娶、蒙养、丧葬等方面资助族中贫困者。

政府救济与社会救济的对比

(1)政府救济的重点在救灾,核心在于保证粮食供应,或直接实施赈济,或鼓励各地余粮向灾区流通,同时还会疏导和安置流民,鼓励民间富户救济灾民。

(2)社会力量的救济活动侧重于日常生活中的赈济,如收养弃婴和孤儿、接济贫民、资助贫困人口的教育、安葬无人埋葬的骸骨等。

03 王安石新政

北宋的积贫积弱

宋朝加强中央集权的启示:过分集权无法发挥地方的主观能动性,导致国家积贫积弱,因此集权应当适度

03 王安石新政

庆历新政

(1)背景:积贫积弱的局面已经发展到比较严重的程度,阶级矛盾尖锐,北宋统治岌岌可危。

(2)主持:范仲淹、富弼。

(3)时间:宋仁宗庆历三年(1043年)至庆历五年(1045年)初。

(4)中心:整顿吏治,针对腐败的官僚制度。

(5)内容:改革文官升迁制度;严格“恩荫”制;改革贡举制;慎选地方官吏;重视农桑,减轻徭役等。

(6)结果:新政触犯了官僚集团的既得利益,引发抵制,很快归于失败。

恩荫又可称为任子、门荫、荫补、世赏,是中国上古时代世袭制的一种变相。是指因上辈有功而给予下辈入学任官的待遇。广义恩荫,是指由于封建制度下,祖辈、父辈的地位而使得子孙后辈在入学、入仕等方面享受特殊待遇,称之为“恩荫”。狭义的“恩荫”特指宋代以后出现的一种独特的门荫制度,称之为“推恩荫补”,宋时被简称为“恩荫”。

“贡”指“贡士”,《礼记·射义》:“古者天子之制,诸侯岁献贡士于天子。”“举”指乡举里选。古时地方官府向帝王荐举人才,有乡里选举、诸侯贡士之制,至汉始合贡、举为一,而浑称“贡举”

03 王安石新政

王安石变法

冗官冗兵冗费现象,最终导致北宋中期的积贫积弱局面,王安石变法是在庆历新政以后积贫积弱现象日趋严重的情况下,采取的统治阶级内部的一次自救行动。

时间:1069年,宋神宗启用王安石主持变法。

目的:王安石针对官僚机构,财政制度,军事体制等方面的弊端,制定和推行的一系列变法的政策和措施,以达到富国强兵的目的

03 王安石新政

03 王安石新政

王安石变法专题

问题1:总结王安石变法的特点

变法内容广泛。

以理财为核心措施,重视开源与节流。

国家在多领域加强统治,尤其是经济领域的管理与控制。

试图达到“民不加赋而国用饶”的目的。

关注“人才培养与变法”的关系。

03 王安石新政

王安石变法专题

问题2:王安石变法最终失败的原因

变法触及了大官僚,大地主和商人的利益,反对变法的力量强大。

支持变法的宋神宗病逝,守旧势力反扑,党争不断。

改革派内部也存在问题,王安石刚愎自用,用人不当,法令的执行不仅打了折扣,甚至会危害百姓,得不到广泛的支持

变法内容过于广泛。

03 王安石新政

王安石变法专题

对改革进行评价时,我们应该坚持的原则:要把改革放在它所属的特定历史环境中加以评价。首先应该分析当时的历史条件、历史要求,再看改革在多大程度上适应或者违背了历史要求,它对社会历史发展到底起了什么作用。据此,对改革作出基本的肯定或否定。

(1)性质:在不触动封建土地私有制的前提下,对封建生产关系进行局部调整,是社会改良性质的改革。

(2)积极:达到了富国目的,增加了大笔收入。

(3)消极:强兵的效果并不明显,北宋与西夏开战,又以失败告终。一些措施在执行过程中加重了人民的负担,也引起激烈争议。统治集团内部的分裂日益严重,北宋逐渐走向衰亡。

04 元的统一

蒙古崛起、元朝建立与统一

1206年,漠北蒙古首领铁木真统一草原各部,建立蒙古汗国,被尊为“成吉思汗”

1260年,忽必烈继位,开始推行中原传统政治制度,兴建大都

1271年,定国号为大元,忽必烈即元世祖。在此前后,蒙古在其他统治区域形成了四大汗国,他们在名义上仍将元朝尊为宗主国

1279年,元军在崖山海域击败南宋余部完成统一,南宋宰相文天祥被俘,坚拒劝降,后来在大都从容就义。

为巩固统一,元朝修筑了四通八达的驿道,设立驿站,为公差人员提供交通和生活服务,并运输官府物资;相隔一定距离分设急递铺,负责传递公文

05 元朝的政治

行省制度

1.中书省:

2.行省制度:

概况 中书省委派官员,代表中书省处理地方事务,逐渐形成常设机构,称为行中书省,简称行省。除今天的河北、山西、山东地区由中书省直辖外,全国共设10个行省。

特征 (1)辖区广阔

(2)军政大权集中,提高了行政效率

(3)中央集权与地方分权相结合

(4)行省是地方最高行政机构,也是中央派出机构

(5)采取“犬牙交错”的政区划分方式

影响 (1)巩固了多民族国家统一

(2)促进了边疆少数民族地区政治、经济和文化的发展

(3)它的创立是中国古代地方行政制度的重大变革,是我国省制的开端

忽必烈在汉族知识分子的帮助下,参照中原历代王朝的统治方式,逐步确立了君主专制的中央集权制度。

中央的宰相机构,为元朝的最高行政机关。

05 元朝的政治

行省制度

秦汉以来,地方行政区的划分容易产生割据局面。从元代开始,行省区划主要以中央军事控制为目的,将自然环境差异极大的地区拼成一个省级行政区,削弱地方的经济、文化认同感,人为地造成犬牙交错和以北制南的局面,从而使行省失去了扼险而守、割据称雄的地理条件,这样朝廷就比较容易控制地方,从而大大加强了中央集权。

元代行省的划分特点

05 元朝的政治

边疆治理与其他政治制度

边疆治理

(1)吐蕃地区:由直属中央政府的宣政院进行管理。

(2)西域:元朝设北庭都元帅府、宣慰司等管理军政事务,加强了对西域的管辖。

(3)台湾:在澎湖设置巡检司,履行行政管理职能,以经略台湾。

(4)影响:元朝的辽阔疆域与王朝统治相始终,边疆管理也更多地呈现出与内地一体化的趋向。

官员选拔与管理

(1)官员选拔

①概况:元朝的官员选拔,部分保留了蒙古传统方式。随着上层统治者汉文化素养的不断提高,元朝在1313年颁科举诏,宣布次年开考,恢复了科举制但仍然时断时续。

②特点:元朝科举录取人数不多,科举岀身者在官员队伍中的人数比例也不高。

(2)监察制度

元朝的监察机构严密,中央设有御史台,地方设有行御史台、肃政廉访司。

赋税制度与户籍制度

(1)赋税制度:基本上沿袭唐朝的租庸调与两税法,分别施行于北方和南方。元朝在税粮外又设有“科差”,按户之上下征收丝和银两。

(2)户籍制度:元朝按职业划分户口类型,统称为“诸色户计”一但定籍,世代相袭,不得变动。

05 元朝的政治

民族关系

新民族的形成:元朝时,很多蒙古人迁入中原,同汉族杂居相处。来自中亚、西亚的波斯人、阿拉伯人等移居中国,同汉、蒙古、畏兀儿等民族长期相处、不断通婚,逐渐被吸收、融合而形成我国回族的前身——回回。

四等人制:

波斯人

阿拉伯人

汉人

畏兀儿

蒙古人

回囬

等级 名称 民族

第一等 蒙古人 蒙古族

第二等 色目人 蒙古以外的西北、西域各族人,包括西夏、畏兀儿、回回等

第三等 汉人 北方的汉族,也包括已经入居中原的契丹、女真人

第四等 南人 原南宋统治区的居民

◎蒙古人殴打汉人,汉人不得还手,只可向司法部门申诉;

◎在政府机关中,蒙古人任正职,汉人、南人只能充当副职。

民族矛盾尖锐,但不同民族的交往交流交融也得到进一步加强。

同课章节目录