第18课 挽救民族危亡的斗争 课件(共23张PPT)高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第18课 挽救民族危亡的斗争 课件(共23张PPT)高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-09-29 22:46:37 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

课程标准:

了解戊戌变法、义和团运动、八国联军侵华等事实,理解其性质及意义。认识地主阶级和资产阶级为救亡图存所做出的努力及阶级局限性。

第18课 挽救民族危亡的斗争

中日《马关条约》的签订

瓜分狂潮

甲午战败,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,中国接下来的路该怎么走?

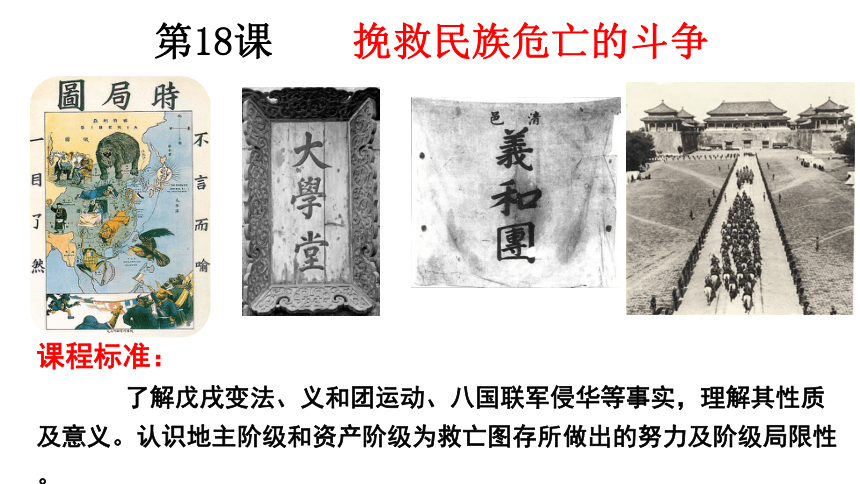

中华民族真正觉醒,各阶层以不同形式展开了救亡图存的斗争。

清政府:

维新派:

革命派:

农民阶级:

进行军事改革

戊戌变法

决心用暴力推翻清政府

义和团运动

甲午战争的失败对国内政局造成了怎样的影响?

袁世凯

康有为

孙中山

义和团战士

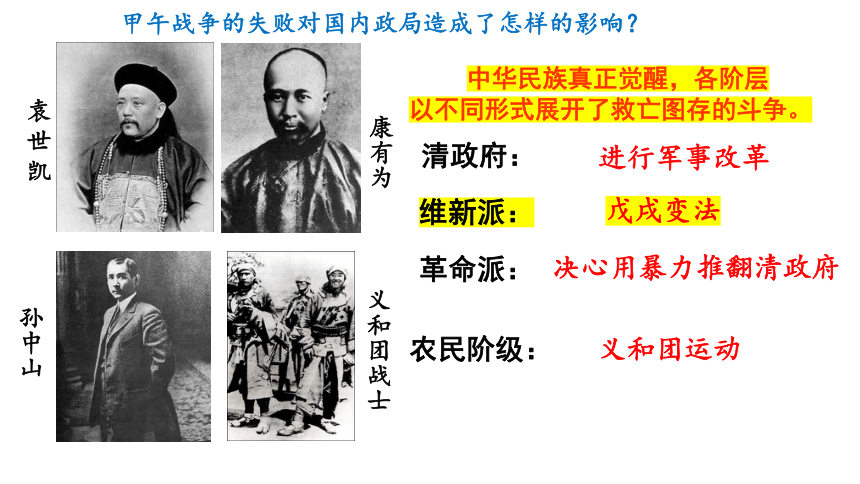

甲午中日战争前后商办企业比较表

时 间 企业数 资金额

1863—1894 119 680万元

1895—1898 274 1432万元

(2)经济:清政府放宽民间设厂的限制,民族资本主义经济初步发展;

(3)阶级:民族资产阶级力量壮大,开始登上历史舞台;

1895年——1898年,国内新创建的商办厂矿企业资本在万元以上的有60多家,其中80%属于轻工业。

——摘编自《中国近现代史资料汇编》

概括甲午战后中国民族资本主义发展状况?

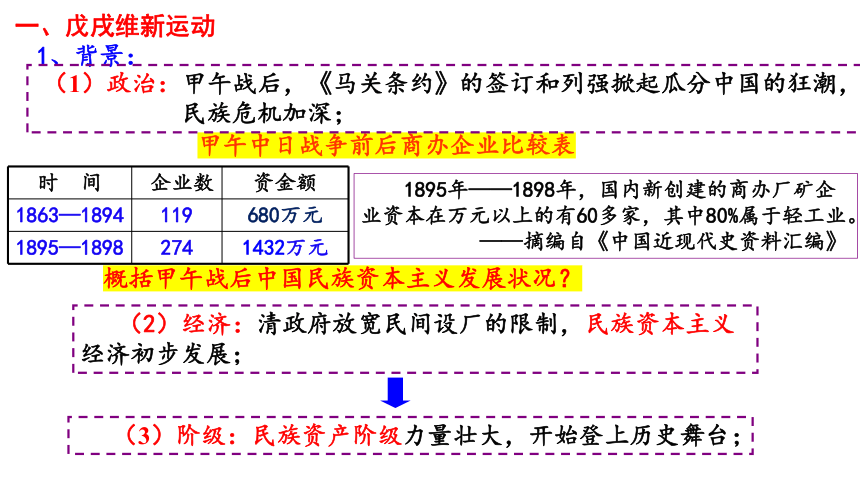

一、戊戌维新运动

1、背景:

(1)政治:甲午战后,《马关条约》的签订和列强掀起瓜分中国的狂潮,

民族危机加深;

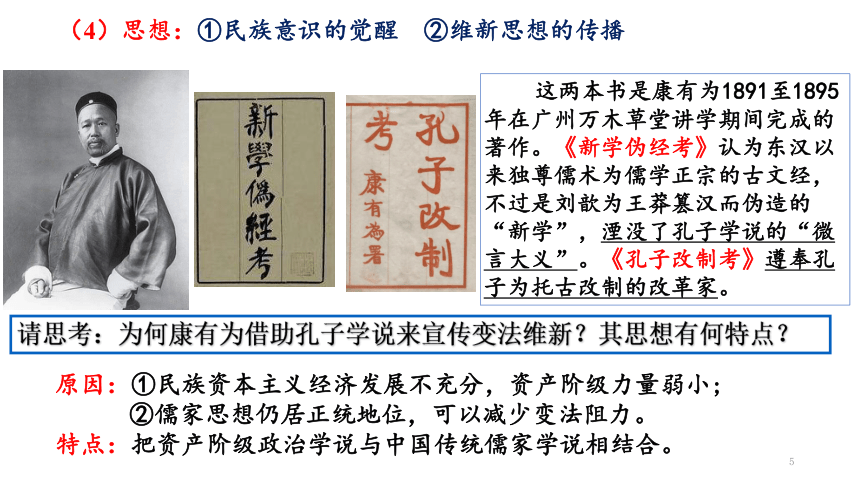

原因:①民族资本主义经济发展不充分,资产阶级力量弱小;②儒家思想仍居正统地位,可以减少变法阻力。特点:把资产阶级政治学说与中国传统儒家学说相结合。这两本书是康有为1891至1895年在广州万木草堂讲学期间完成的著作。《新学伪经考》认为东汉以来独尊儒术为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”。《孔子改制考》遵奉孔子为托古改制的改革家。请思考:为何康有为借助孔子学说来宣传变法维新?其思想有何特点?(4)思想:①民族意识的觉醒②维新思想的传播2、概况:

(1)序幕:“公车上书”:1895年春,康有为和梁启超等联合各省举人上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法,拉开了维新运动的序幕;

公车上书想象图

持续上书,争取皇帝支持

立会办报

论战权贵,减少变法阻力

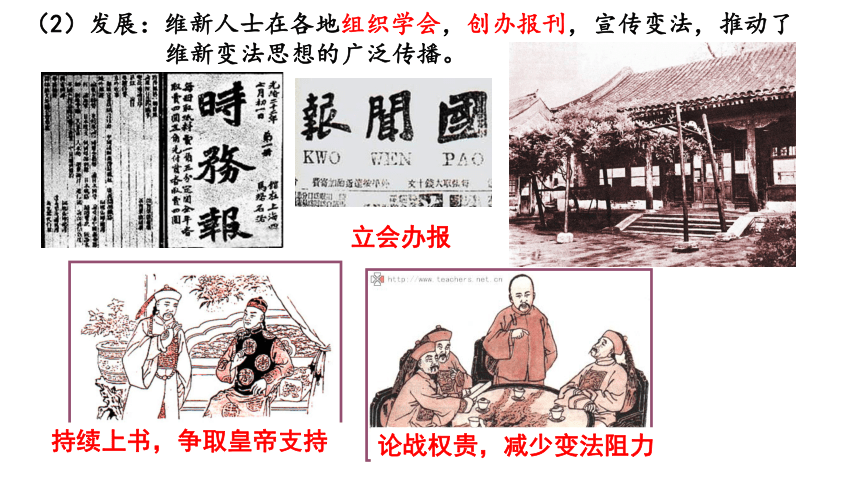

(2)发展:维新人士在各地组织学会,创办报刊,宣传变法,推动了

维新变法思想的广泛传播。

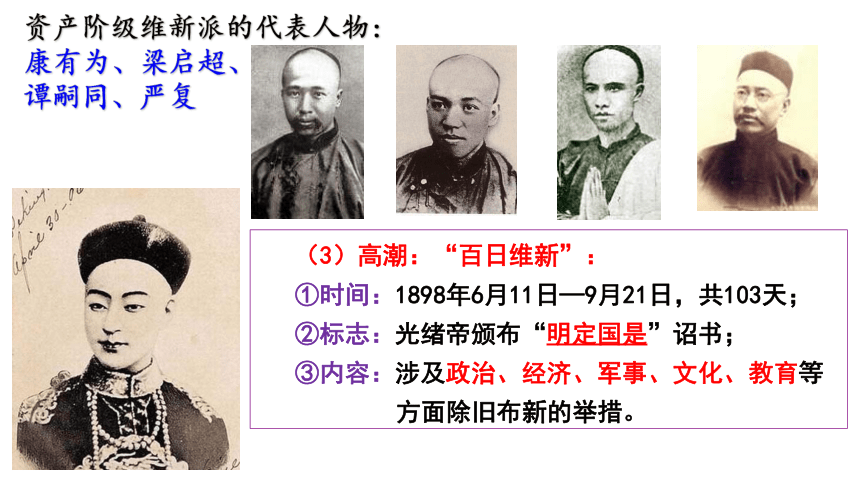

(3)高潮:“百日维新”:

①时间:1898年6月11日—9月21日,共103天;

②标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书;

③内容:涉及政治、经济、军事、文化、教育等

方面除旧布新的举措。

资产阶级维新派的代表人物:

康有为、梁启超、

谭嗣同、严复

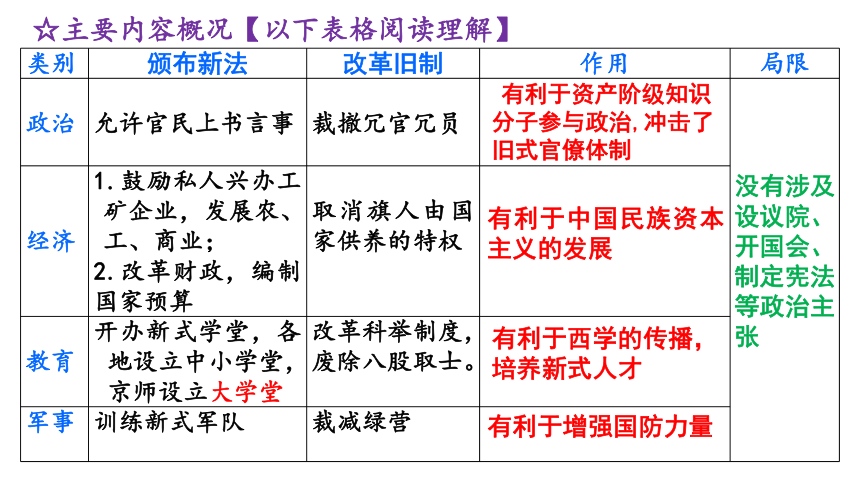

类别 颁布新法 改革旧制 作用 局限

政治 允许官民上书言事 裁撤冗官冗员

经济 1.鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业; 2.改革财政,编制国家预算 取消旗人由国家供养的特权 教育 开办新式学堂,各地设立中小学堂,京师设立大学堂 改革科举制度,废除八股取士。 军事 训练新式军队 裁减绿营 ☆主要内容概况【以下表格阅读理解】

有利于资产阶级知识分子参与政治,冲击了旧式官僚体制

有利于中国民族资本主义的发展

有利于西学的传播,培养新式人才

有利于增强国防力量

没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张

(4)失败:戊戌政变:1898年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次

临朝训政。“戊戌六君子”被杀。变法措施除京师

大学堂得以保留外,均被废止。

中南海瀛台

谭嗣同就义

京师大学堂

匾额

材料一:慈禧太后嗜权如命,通过“事后报告制度”“事前请示制度“,仍牢牢掌握着实权,光绪帝只是维诺听命。

——据王先明主编《中国近代史(1840-1949)》整理

材料二:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众多的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料三:皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了“进步”——他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内都填塞给它吃了。

——马士《中华帝国对外关系史》

以慈禧太后为代表的守旧势力强大

维新派缺乏可靠的社会基础

把希望寄托于并未完全掌握实权的皇帝身上

缺乏工作经验,变法急于求成

思考戊戌变法失败的原因?

3、失败原因:

(1)客观:守旧势力强大。

(2)主观:维新派弱小:

①维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织。

②把希望寄托于并未完全掌握实权的皇帝身上。

(3)根本原因:由于资本主义发展不充分,民族资产阶级具有软弱性和

妥协性。

4、意义:

(1)经济:推动中国民族资本主义的发展;

(2)思想:推动西方新思想的传播;

(3)政治:有利于资产阶级知识分子参与政治,在一定程度上冲击了

旧式官僚体制。

小结

(当时)耶稣教民恃势惯与平民讼,而官吏畏之如虎,一遇词讼,对于教民无不左袒,故积而成仇。加以甲午而后,强邻肆虐,中国怯懦,人民益愤……

——周之桢等:《茌平县志》

义和团运动兴起的原因是什么?

二、义和团运动

1、原因:

(1)根本:《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,

民族危机日益加剧。

(2)直接:西方势力深入中国引发了教民与当地民众的冲突。特别是德

国抢占胶州湾,进一步刺激了山东民众。反洋教斗争兴起。

材料一:最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸

——《拳匪纪事》

材料二:神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。……挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

——义和团传单

思考:如何评价“扶清灭洋”的口号

灭洋:①爱国性:反映了当时中华民族与帝国主义的矛盾已经成为主要矛盾,

表达了中国人民反对帝国主义的斗争意志;

②盲目性:具有盲目排外的落后性,没有区分外来侵略和外来近代文明。

2、兴起:以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县

农村。

扶清:①反映出义和团对清政府的本质认识不清,对它抱有幻想,容易放松对

清政府的警惕;

②义和团还带有迷信色彩,容易被清政府控制、利用和镇压。

3、清政府的态度:先抚后剿—招抚利用—镇压剿灭

毓贤

袁世凯

以“抚”为主

以“剿”为主

慈禧太后

招抚利用

4、结果:在中外势力联合镇压下失败。

镇压剿灭

义和团战士

5、评价:

(1)积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,展现

中国人民不畏强暴的牺牲精神,

沉重打击了帝国主义瓜分中国的

野心。

(2)局限性:①存在明显的盲目排外行为;

②没有先进阶级的领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。

——瓦德西《拳乱笔记》

三、八国联军侵华

1、背景:(1)根本原因:进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

(2)直接原因:镇压义和团运动。

2、经过:

(1)1900年6月,英国海军中将西摩尔率兵从天津向北京进发,在河北廊坊附近遭到义和团和清军的顽强阻击(廊坊阻击战),被迫退回天津;

廊坊阻击战

西摩尔

(2)6月中旬,八国联军向天津进犯;7月,天津陷落;8月,北京失陷,

慈禧太后和光绪帝出逃到西安,途中发布铲除义和团的谕旨。

八国联军进入紫禁城

八国联军统帅瓦德西在紫禁城前检阅联军部队。这是对清王朝最大的侮辱。

屠杀义和团民

美军掠夺的白银

3、影响:

(1)八国联军犯下骇人听闻的罪行。

(2)俄国军队趁机侵占中国东北。

(3)南方各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基。

四、民族危机的加深——《辛丑条约》

1、签订:1901年9月,清政府被迫与联军8国及西班牙、荷兰、比利时共11国签订。

《辛丑条约》

①赔款4.5亿

②划使馆界

③拆炮驻兵

④严禁反帝

⑤设外务部

内 容

影 响

半殖民地半封建社会完全形成

加剧了中国的贫困和经济的衰败,加重了人民的负担。

实际上成为“国中之国”——列强策划侵略中国的大本营。

严重破坏了中国的主权完整,使清政府置于列强控制之下

体现中国外交体制的近代化,列强通过外交加强对清政府的控制

清政府成为帝国主义统治中国的工具 。 (理解:“以华治华”)

概述中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?

项目

第一次鸦片战争

《南京条约》

中国开始沦为半殖民地半封建社会

第二次鸦片战争

《天津条约》

《北京条约》

使中国社会半殖民地半封建的程度进一步加深

中日甲午战争

《马关条约》

使中国社会半殖民地半封建的程度大大加深

八国联军侵华

《辛丑条约》

使中国完全沦为半殖民地

半封建的社会

程度

当时受尽欺凌的中国

本课小结:

挽救民族危亡的斗争

自上而下

温和改良

扶清灭洋

反帝爱国

庚子国难

半殖半封

诱因

借口

家国天下

救亡图存

民族斗争

未完待续

阶级局限

改良不通

民族沉沦

资产阶级:戊戌维新运动

农民阶级:义和团运动

八国联军侵华

挽救民族危亡的斗争

课程标准:

了解戊戌变法、义和团运动、八国联军侵华等事实,理解其性质及意义。认识地主阶级和资产阶级为救亡图存所做出的努力及阶级局限性。

第18课 挽救民族危亡的斗争

中日《马关条约》的签订

瓜分狂潮

甲午战败,帝国主义列强掀起瓜分中国的狂潮,中国接下来的路该怎么走?

中华民族真正觉醒,各阶层以不同形式展开了救亡图存的斗争。

清政府:

维新派:

革命派:

农民阶级:

进行军事改革

戊戌变法

决心用暴力推翻清政府

义和团运动

甲午战争的失败对国内政局造成了怎样的影响?

袁世凯

康有为

孙中山

义和团战士

甲午中日战争前后商办企业比较表

时 间 企业数 资金额

1863—1894 119 680万元

1895—1898 274 1432万元

(2)经济:清政府放宽民间设厂的限制,民族资本主义经济初步发展;

(3)阶级:民族资产阶级力量壮大,开始登上历史舞台;

1895年——1898年,国内新创建的商办厂矿企业资本在万元以上的有60多家,其中80%属于轻工业。

——摘编自《中国近现代史资料汇编》

概括甲午战后中国民族资本主义发展状况?

一、戊戌维新运动

1、背景:

(1)政治:甲午战后,《马关条约》的签订和列强掀起瓜分中国的狂潮,

民族危机加深;

原因:①民族资本主义经济发展不充分,资产阶级力量弱小;②儒家思想仍居正统地位,可以减少变法阻力。特点:把资产阶级政治学说与中国传统儒家学说相结合。这两本书是康有为1891至1895年在广州万木草堂讲学期间完成的著作。《新学伪经考》认为东汉以来独尊儒术为儒学正宗的古文经,不过是刘歆为王莽篡汉而伪造的“新学”,湮没了孔子学说的“微言大义”。《孔子改制考》遵奉孔子为托古改制的改革家。请思考:为何康有为借助孔子学说来宣传变法维新?其思想有何特点?(4)思想:①民族意识的觉醒②维新思想的传播2、概况:

(1)序幕:“公车上书”:1895年春,康有为和梁启超等联合各省举人上书光绪帝,请求拒和、迁都、变法,拉开了维新运动的序幕;

公车上书想象图

持续上书,争取皇帝支持

立会办报

论战权贵,减少变法阻力

(2)发展:维新人士在各地组织学会,创办报刊,宣传变法,推动了

维新变法思想的广泛传播。

(3)高潮:“百日维新”:

①时间:1898年6月11日—9月21日,共103天;

②标志:光绪帝颁布“明定国是”诏书;

③内容:涉及政治、经济、军事、文化、教育等

方面除旧布新的举措。

资产阶级维新派的代表人物:

康有为、梁启超、

谭嗣同、严复

类别 颁布新法 改革旧制 作用 局限

政治 允许官民上书言事 裁撤冗官冗员

经济 1.鼓励私人兴办工矿企业,发展农、工、商业; 2.改革财政,编制国家预算 取消旗人由国家供养的特权 教育 开办新式学堂,各地设立中小学堂,京师设立大学堂 改革科举制度,废除八股取士。 军事 训练新式军队 裁减绿营 ☆主要内容概况【以下表格阅读理解】

有利于资产阶级知识分子参与政治,冲击了旧式官僚体制

有利于中国民族资本主义的发展

有利于西学的传播,培养新式人才

有利于增强国防力量

没有涉及设议院、开国会、制定宪法等政治主张

(4)失败:戊戌政变:1898年9月21日,慈禧太后将光绪皇帝囚禁,再次

临朝训政。“戊戌六君子”被杀。变法措施除京师

大学堂得以保留外,均被废止。

中南海瀛台

谭嗣同就义

京师大学堂

匾额

材料一:慈禧太后嗜权如命,通过“事后报告制度”“事前请示制度“,仍牢牢掌握着实权,光绪帝只是维诺听命。

——据王先明主编《中国近代史(1840-1949)》整理

材料二:维新志土们大多是青年士人,为国家民族之救亡图存大业挺身而出,以天下为己任,但却未能走入民间获得众多的支持和力量,缺乏足够的社会支援。它是一场准备很不充分的政治运动。

——王先明《中国近代史》

材料三:皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其他人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了“进步”——他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内都填塞给它吃了。

——马士《中华帝国对外关系史》

以慈禧太后为代表的守旧势力强大

维新派缺乏可靠的社会基础

把希望寄托于并未完全掌握实权的皇帝身上

缺乏工作经验,变法急于求成

思考戊戌变法失败的原因?

3、失败原因:

(1)客观:守旧势力强大。

(2)主观:维新派弱小:

①维新派缺乏可靠的社会基础,没有严密的组织。

②把希望寄托于并未完全掌握实权的皇帝身上。

(3)根本原因:由于资本主义发展不充分,民族资产阶级具有软弱性和

妥协性。

4、意义:

(1)经济:推动中国民族资本主义的发展;

(2)思想:推动西方新思想的传播;

(3)政治:有利于资产阶级知识分子参与政治,在一定程度上冲击了

旧式官僚体制。

小结

(当时)耶稣教民恃势惯与平民讼,而官吏畏之如虎,一遇词讼,对于教民无不左袒,故积而成仇。加以甲午而后,强邻肆虐,中国怯懦,人民益愤……

——周之桢等:《茌平县志》

义和团运动兴起的原因是什么?

二、义和团运动

1、原因:

(1)根本:《马关条约》签订后,西方列强掀起了瓜分中国的狂潮,

民族危机日益加剧。

(2)直接:西方势力深入中国引发了教民与当地民众的冲突。特别是德

国抢占胶州湾,进一步刺激了山东民众。反洋教斗争兴起。

材料一:最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸

——《拳匪纪事》

材料二:神助拳,义和团,只因鬼子闹中原。……挑铁道,把线砍,旋再毁坏大轮船。……一概鬼子都杀尽,大清一统庆升平。

——义和团传单

思考:如何评价“扶清灭洋”的口号

灭洋:①爱国性:反映了当时中华民族与帝国主义的矛盾已经成为主要矛盾,

表达了中国人民反对帝国主义的斗争意志;

②盲目性:具有盲目排外的落后性,没有区分外来侵略和外来近代文明。

2、兴起:以“扶清灭洋”为口号的反洋教斗争蔓延到山东、直隶很多州县

农村。

扶清:①反映出义和团对清政府的本质认识不清,对它抱有幻想,容易放松对

清政府的警惕;

②义和团还带有迷信色彩,容易被清政府控制、利用和镇压。

3、清政府的态度:先抚后剿—招抚利用—镇压剿灭

毓贤

袁世凯

以“抚”为主

以“剿”为主

慈禧太后

招抚利用

4、结果:在中外势力联合镇压下失败。

镇压剿灭

义和团战士

5、评价:

(1)积极性:具有强烈的反帝爱国倾向,展现

中国人民不畏强暴的牺牲精神,

沉重打击了帝国主义瓜分中国的

野心。

(2)局限性:①存在明显的盲目排外行为;

②没有先进阶级的领导,无法阻止中国滑向半殖民地的深渊。

无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。

——瓦德西《拳乱笔记》

三、八国联军侵华

1、背景:(1)根本原因:进一步侵略瓜分中国,维护在华利益;

(2)直接原因:镇压义和团运动。

2、经过:

(1)1900年6月,英国海军中将西摩尔率兵从天津向北京进发,在河北廊坊附近遭到义和团和清军的顽强阻击(廊坊阻击战),被迫退回天津;

廊坊阻击战

西摩尔

(2)6月中旬,八国联军向天津进犯;7月,天津陷落;8月,北京失陷,

慈禧太后和光绪帝出逃到西安,途中发布铲除义和团的谕旨。

八国联军进入紫禁城

八国联军统帅瓦德西在紫禁城前检阅联军部队。这是对清王朝最大的侮辱。

屠杀义和团民

美军掠夺的白银

3、影响:

(1)八国联军犯下骇人听闻的罪行。

(2)俄国军队趁机侵占中国东北。

(3)南方各省督抚与英、美等国洽商“东南互保”协议,严重动摇了清政府统治的根基。

四、民族危机的加深——《辛丑条约》

1、签订:1901年9月,清政府被迫与联军8国及西班牙、荷兰、比利时共11国签订。

《辛丑条约》

①赔款4.5亿

②划使馆界

③拆炮驻兵

④严禁反帝

⑤设外务部

内 容

影 响

半殖民地半封建社会完全形成

加剧了中国的贫困和经济的衰败,加重了人民的负担。

实际上成为“国中之国”——列强策划侵略中国的大本营。

严重破坏了中国的主权完整,使清政府置于列强控制之下

体现中国外交体制的近代化,列强通过外交加强对清政府的控制

清政府成为帝国主义统治中国的工具 。 (理解:“以华治华”)

概述中国是怎样一步步沦为半殖民地半封建社会的?

项目

第一次鸦片战争

《南京条约》

中国开始沦为半殖民地半封建社会

第二次鸦片战争

《天津条约》

《北京条约》

使中国社会半殖民地半封建的程度进一步加深

中日甲午战争

《马关条约》

使中国社会半殖民地半封建的程度大大加深

八国联军侵华

《辛丑条约》

使中国完全沦为半殖民地

半封建的社会

程度

当时受尽欺凌的中国

本课小结:

挽救民族危亡的斗争

自上而下

温和改良

扶清灭洋

反帝爱国

庚子国难

半殖半封

诱因

借口

家国天下

救亡图存

民族斗争

未完待续

阶级局限

改良不通

民族沉沦

资产阶级:戊戌维新运动

农民阶级:义和团运动

八国联军侵华

挽救民族危亡的斗争

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进