青岛版五四制科学三年级上册8《气体的体积和质量》教学设计

文档属性

| 名称 | 青岛版五四制科学三年级上册8《气体的体积和质量》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版(五四制2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

8《气体的体积和质量》教学设计

一、教材分析

《气体的体积和质量》是青岛版小学科学三年级上册第二单元《物体的形态》中的第三课,指向新课标中的核心概念是物质的结构与性质。通过实验探究,使学生认识到空气总是占据一定的空间,气体有确定的质量,没有固定的体积。、二、教学目标

1.知道空气总是占据一定的空间,气体有确定的质量,没有固定的体积。

2.能开展空气占据空间、空气有确定的质量等探究实验。

3.能在好奇心的驱使下,对实验现象表现出探究兴趣,培养探究精神。

4.能利用所学知识解决生活中的问题。

三、教学重难点

1.通过实验探究认识到空气能占据空间,知道气体有确定的质量,没有固定的体积。

2.培养学生的探究兴趣与探究精神。

四、教学准备

锥形瓶、杯子、纸团、水槽、气球、托盘天平等实验材料。

五、教学过程

(一)复习导入

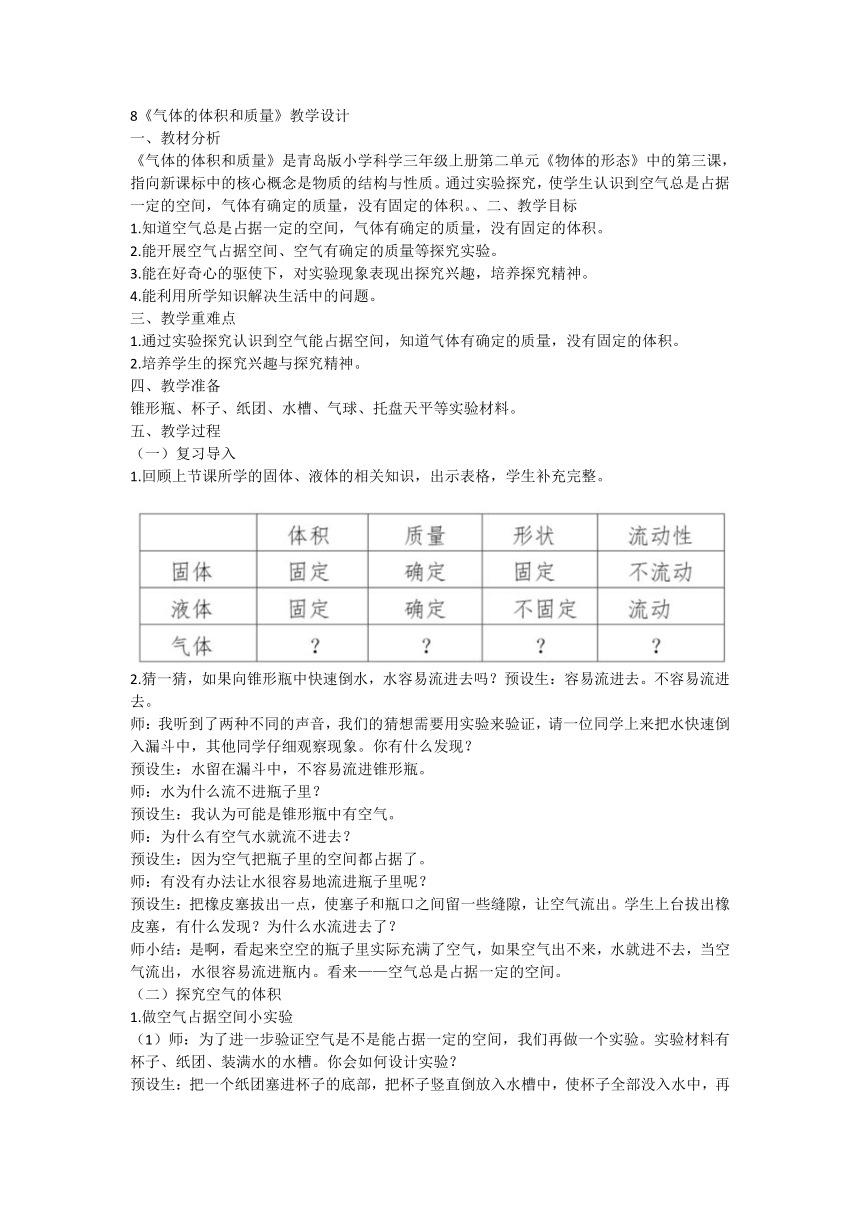

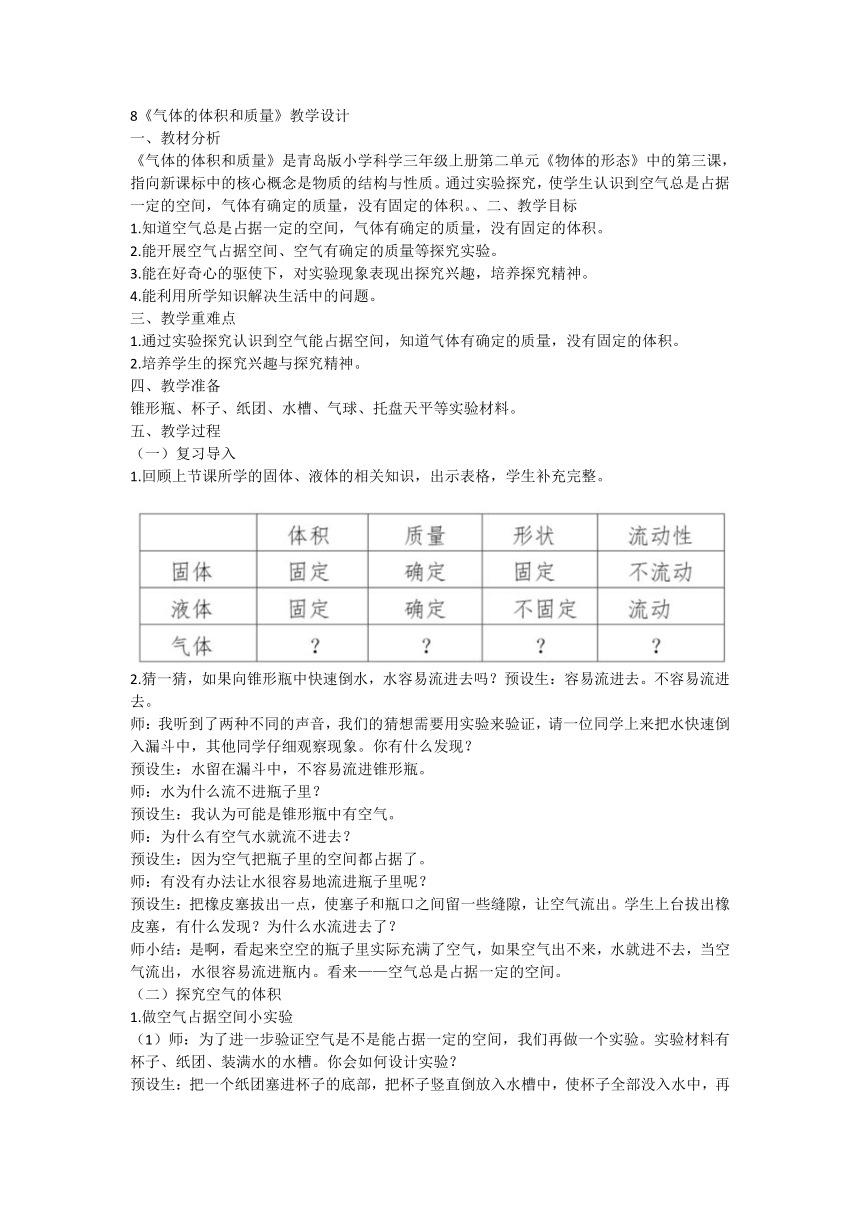

1.回顾上节课所学的固体、液体的相关知识,出示表格,学生补充完整。

2.猜一猜,如果向锥形瓶中快速倒水,水容易流进去吗?预设生:容易流进去。不容易流进去。

师:我听到了两种不同的声音,我们的猜想需要用实验来验证,请一位同学上来把水快速倒入漏斗中,其他同学仔细观察现象。你有什么发现?

预设生:水留在漏斗中,不容易流进锥形瓶。

师:水为什么流不进瓶子里?

预设生:我认为可能是锥形瓶中有空气。

师:为什么有空气水就流不进去?

预设生:因为空气把瓶子里的空间都占据了。

师:有没有办法让水很容易地流进瓶子里呢?

预设生:把橡皮塞拔出一点,使塞子和瓶口之间留一些缝隙,让空气流出。学生上台拔出橡皮塞,有什么发现?为什么水流进去了?

师小结:是啊,看起来空空的瓶子里实际充满了空气,如果空气出不来,水就进不去,当空气流出,水很容易流进瓶内。看来——空气总是占据一定的空间。

(二)探究空气的体积

1.做空气占据空间小实验

(1)师:为了进一步验证空气是不是能占据一定的空间,我们再做一个实验。实验材料有杯子、纸团、装满水的水槽。你会如何设计实验?

预设生:把一个纸团塞进杯子的底部,把杯子竖直倒放入水槽中,使杯子全部没入水中,再竖直提起,观察纸团有没有湿。(若学生表述不完整,教师适时引导)

(2)追问:你的实验设计中在杯子里塞进了纸团,塞纸团的目的是什么?预设生:观察杯子里的纸团会不会湿。如果湿了,说明水流进去了,空气不能占据空间;如果没湿,说明杯子里的空间被空气占据了,水流不进去。

(3)在进行实验之前,出示实验注意事项:

①塞入杯子底部的纸团一定塞紧,以确保它中途不会掉落。

②杯子按入水中时要保持竖直,不要倾斜,提出水面时也要保持竖直。

③杯子提出水面时,要用餐巾纸擦掉留在杯口的水。

2.以小组为单位进行实验,用自己喜欢的方式记录实验现象,可以画也可以写。

3.小组汇报实验结果。

预设生:纸团没有湿。一部分的水流进了杯子。

师:纸团没有湿说明了什么

预设生:杯子里有空气,空气占据了杯中的空间,也就是说——空气是有体积的。

师:同学们还发现有一小部分的水流进了杯子,占据了杯子一部分的空间,那此时空气的体积变化了没有?

预设生:空气的体积变小了。

4.改变空气体积实验真是是这样吗,通过实验来进一步验证空气的体积能不能改变。

(1)出示实验材料:注射器、橡皮,怎样设计实验来验证空气有没有固定的体积?以小组为单位讨论如何进行实验。

预设生:注射器吸取一定的空气,用橡皮堵住出口,试试注射器能不能向下压动和向上拉动。

(学生边说边演示,学生表述不完整,教师适时引导)

追问:若注射器的活塞可以向下压和向上拉动,说明了什么?

预设生:空气的体积是可以改变的。

(2)师:为了方便记录数据,使实验结果更准确,我们用注射器吸取 20毫升的空气,用橡皮紧紧堵住出口。用力向下压注射器活塞,观察注射器内空气的体积有什么变化,记录数据;再用力向上拉动注射器活塞,观察注射器内空气的体积有什么变化,记录数据。接下来,分组进行实验,注意记录好实验数据。

(3)小组派代表交流实验结果,展示实验记录单。师:通过实验,大家都有共同的发现——空气的体积是可以变化的,也就是说空气——没有固定的体积。(三)测量空气的质量

师:空气没有固定的体积,那有没有确定的质量呢 测量物体的质量我们通常用什么?——天平。但是空气看不见、摸不着,想什么办法来测量空气的质量 但是在这个实验中,使用天平测量的效果不明显,所以老师改用了杠杆尺。当两端物体的质量相同时,杠杆尺保持平衡。如果一端的物体质量大,天平就会向大的这边倾斜,类似跷跷板。

我们利用杠杆尺和气球,来验证一下空气有没有确定的质量吧,先把瘪的气球放在杠杆尺的两端,仔细观察,你有什么发现?接下来,把其中一个气球打满气,把充满气的气球挂在杠杆尺上,你又有什么发现?

得出结论:气体有确定的质量。

(四)课堂小结

师:再次出示表格,将表格补充完整

我们这一单元学习的固体、液体、气体都有各自的特点,对比巩固复习。

(五)拓展活动

我们可以利用气体的特点来制作好玩的“空气炮”,播放制作视频,课下,同学们自己制作一个“空气炮”,比一比谁的空气炮威力更大。

《气体的体积和质量》课后反思

《气体的体积和质量》是三年级上册第二单元《物体的形态》中的第三课,指向新课标中的核心概念是物质的结构与性质。通过实验探究,使学生认识到气体有固定的体积和确定的质量,经历“提出问题—猜想假设—设计实验—实验验证—形成结论”的探究过程。整个教学设计紧紧围绕教研主题“关注学生科学思维,落实核心素养”。

一、实验激趣,点燃学生探究的火把兴趣是最好的老师,上课伊始,我先让学生猜想水容不容易流进锥形瓶,再让学生来试一试验证猜想的对不对,他们的好奇心和求知欲一下子就被点燃了。当他们看到水停留在漏斗中不容易流进锥形瓶时,我想,此时在他们小小的脑袋里一定画了一个大大的问号,强烈的探究欲望被激发,这正是科学课程所要达到的效果——培养学生的科学素养,激发学生的学习兴趣。

二、充分探究,给足学生动手的机会整节课以实验贯穿课堂,探究纸团会不会湿的实验让学生真切感受到空气能占据空间、装有空气的注射器可以推拉实验让学生认识到空气的体积可以改变、称一称气球中的空气实验让学生意识到空气是有质量的。既有分组实验又有演示实验,每次实验在认识材料、设计实验、实验验证、得出结论的探究方法中进行,在潜移默化中培养学生的科学思维,学生学习兴趣高涨。当学生充满好奇地将纸团塞入水杯再倒扣进水中时,满脸的期待与新鲜感,当他们拿出纸团发现没湿后,一脸的惊讶与兴奋、疑惑与不解,这都是他们动手实验的真切体验。既感受到了实验的乐趣,也锻炼了他们的动手能力。如果只是老师直接讲,而没有他们亲身实验,学生根本体会不到那种变化,更不会从中获得情感体验,充分地探究,让学生获得的不仅仅是科学知识。

三、运用表格,温故与知新在复习导入和盘点收获环节都运用了表格,梳理固体、液体、气体的体积、质量、形状、流动性,学生既能够简洁明了地掌握固体、液体和气体的特点,又能从整体上对比三者特点,加深了印象。四、反思不足,为教学积蓄力量回顾整节课的教学,也有很多不足之处。学生对动手实验这一环节充满了浓厚的兴趣,但学生刚上三年级,之前动手实验的次数较少,对实验课的观察、操作和实验记录没有养成良好的习惯,很多学生觉着实验很好玩,但是做完了以后什么都没记录下来,对实验目的不够明确,在今后的备课中要充分考虑学情。

三年级学生的动手实验能力、观察能力、逻辑思维能力、语言表达能力等,都还是比较有限的。因此,本课不管在实验操作的指导、观察活动的指导,还是语言表达的指导上,我关注的比较多。但回过头来发现很多地方还是有欠缺。课堂上我应该更多的对学生的表达意图进行的强化,提高学生的动手能力、观察能力和用科学的语言表达观察结果的能力,进而提高学生的科学素养。关注个别学生的想法,有效利用课堂上生成的资源。在环节设计上总感觉还能够优化提高,在今后的教学中我还需要深入研究教材来使某些环节精简一些,提高课堂效率。

一、教材分析

《气体的体积和质量》是青岛版小学科学三年级上册第二单元《物体的形态》中的第三课,指向新课标中的核心概念是物质的结构与性质。通过实验探究,使学生认识到空气总是占据一定的空间,气体有确定的质量,没有固定的体积。、二、教学目标

1.知道空气总是占据一定的空间,气体有确定的质量,没有固定的体积。

2.能开展空气占据空间、空气有确定的质量等探究实验。

3.能在好奇心的驱使下,对实验现象表现出探究兴趣,培养探究精神。

4.能利用所学知识解决生活中的问题。

三、教学重难点

1.通过实验探究认识到空气能占据空间,知道气体有确定的质量,没有固定的体积。

2.培养学生的探究兴趣与探究精神。

四、教学准备

锥形瓶、杯子、纸团、水槽、气球、托盘天平等实验材料。

五、教学过程

(一)复习导入

1.回顾上节课所学的固体、液体的相关知识,出示表格,学生补充完整。

2.猜一猜,如果向锥形瓶中快速倒水,水容易流进去吗?预设生:容易流进去。不容易流进去。

师:我听到了两种不同的声音,我们的猜想需要用实验来验证,请一位同学上来把水快速倒入漏斗中,其他同学仔细观察现象。你有什么发现?

预设生:水留在漏斗中,不容易流进锥形瓶。

师:水为什么流不进瓶子里?

预设生:我认为可能是锥形瓶中有空气。

师:为什么有空气水就流不进去?

预设生:因为空气把瓶子里的空间都占据了。

师:有没有办法让水很容易地流进瓶子里呢?

预设生:把橡皮塞拔出一点,使塞子和瓶口之间留一些缝隙,让空气流出。学生上台拔出橡皮塞,有什么发现?为什么水流进去了?

师小结:是啊,看起来空空的瓶子里实际充满了空气,如果空气出不来,水就进不去,当空气流出,水很容易流进瓶内。看来——空气总是占据一定的空间。

(二)探究空气的体积

1.做空气占据空间小实验

(1)师:为了进一步验证空气是不是能占据一定的空间,我们再做一个实验。实验材料有杯子、纸团、装满水的水槽。你会如何设计实验?

预设生:把一个纸团塞进杯子的底部,把杯子竖直倒放入水槽中,使杯子全部没入水中,再竖直提起,观察纸团有没有湿。(若学生表述不完整,教师适时引导)

(2)追问:你的实验设计中在杯子里塞进了纸团,塞纸团的目的是什么?预设生:观察杯子里的纸团会不会湿。如果湿了,说明水流进去了,空气不能占据空间;如果没湿,说明杯子里的空间被空气占据了,水流不进去。

(3)在进行实验之前,出示实验注意事项:

①塞入杯子底部的纸团一定塞紧,以确保它中途不会掉落。

②杯子按入水中时要保持竖直,不要倾斜,提出水面时也要保持竖直。

③杯子提出水面时,要用餐巾纸擦掉留在杯口的水。

2.以小组为单位进行实验,用自己喜欢的方式记录实验现象,可以画也可以写。

3.小组汇报实验结果。

预设生:纸团没有湿。一部分的水流进了杯子。

师:纸团没有湿说明了什么

预设生:杯子里有空气,空气占据了杯中的空间,也就是说——空气是有体积的。

师:同学们还发现有一小部分的水流进了杯子,占据了杯子一部分的空间,那此时空气的体积变化了没有?

预设生:空气的体积变小了。

4.改变空气体积实验真是是这样吗,通过实验来进一步验证空气的体积能不能改变。

(1)出示实验材料:注射器、橡皮,怎样设计实验来验证空气有没有固定的体积?以小组为单位讨论如何进行实验。

预设生:注射器吸取一定的空气,用橡皮堵住出口,试试注射器能不能向下压动和向上拉动。

(学生边说边演示,学生表述不完整,教师适时引导)

追问:若注射器的活塞可以向下压和向上拉动,说明了什么?

预设生:空气的体积是可以改变的。

(2)师:为了方便记录数据,使实验结果更准确,我们用注射器吸取 20毫升的空气,用橡皮紧紧堵住出口。用力向下压注射器活塞,观察注射器内空气的体积有什么变化,记录数据;再用力向上拉动注射器活塞,观察注射器内空气的体积有什么变化,记录数据。接下来,分组进行实验,注意记录好实验数据。

(3)小组派代表交流实验结果,展示实验记录单。师:通过实验,大家都有共同的发现——空气的体积是可以变化的,也就是说空气——没有固定的体积。(三)测量空气的质量

师:空气没有固定的体积,那有没有确定的质量呢 测量物体的质量我们通常用什么?——天平。但是空气看不见、摸不着,想什么办法来测量空气的质量 但是在这个实验中,使用天平测量的效果不明显,所以老师改用了杠杆尺。当两端物体的质量相同时,杠杆尺保持平衡。如果一端的物体质量大,天平就会向大的这边倾斜,类似跷跷板。

我们利用杠杆尺和气球,来验证一下空气有没有确定的质量吧,先把瘪的气球放在杠杆尺的两端,仔细观察,你有什么发现?接下来,把其中一个气球打满气,把充满气的气球挂在杠杆尺上,你又有什么发现?

得出结论:气体有确定的质量。

(四)课堂小结

师:再次出示表格,将表格补充完整

我们这一单元学习的固体、液体、气体都有各自的特点,对比巩固复习。

(五)拓展活动

我们可以利用气体的特点来制作好玩的“空气炮”,播放制作视频,课下,同学们自己制作一个“空气炮”,比一比谁的空气炮威力更大。

《气体的体积和质量》课后反思

《气体的体积和质量》是三年级上册第二单元《物体的形态》中的第三课,指向新课标中的核心概念是物质的结构与性质。通过实验探究,使学生认识到气体有固定的体积和确定的质量,经历“提出问题—猜想假设—设计实验—实验验证—形成结论”的探究过程。整个教学设计紧紧围绕教研主题“关注学生科学思维,落实核心素养”。

一、实验激趣,点燃学生探究的火把兴趣是最好的老师,上课伊始,我先让学生猜想水容不容易流进锥形瓶,再让学生来试一试验证猜想的对不对,他们的好奇心和求知欲一下子就被点燃了。当他们看到水停留在漏斗中不容易流进锥形瓶时,我想,此时在他们小小的脑袋里一定画了一个大大的问号,强烈的探究欲望被激发,这正是科学课程所要达到的效果——培养学生的科学素养,激发学生的学习兴趣。

二、充分探究,给足学生动手的机会整节课以实验贯穿课堂,探究纸团会不会湿的实验让学生真切感受到空气能占据空间、装有空气的注射器可以推拉实验让学生认识到空气的体积可以改变、称一称气球中的空气实验让学生意识到空气是有质量的。既有分组实验又有演示实验,每次实验在认识材料、设计实验、实验验证、得出结论的探究方法中进行,在潜移默化中培养学生的科学思维,学生学习兴趣高涨。当学生充满好奇地将纸团塞入水杯再倒扣进水中时,满脸的期待与新鲜感,当他们拿出纸团发现没湿后,一脸的惊讶与兴奋、疑惑与不解,这都是他们动手实验的真切体验。既感受到了实验的乐趣,也锻炼了他们的动手能力。如果只是老师直接讲,而没有他们亲身实验,学生根本体会不到那种变化,更不会从中获得情感体验,充分地探究,让学生获得的不仅仅是科学知识。

三、运用表格,温故与知新在复习导入和盘点收获环节都运用了表格,梳理固体、液体、气体的体积、质量、形状、流动性,学生既能够简洁明了地掌握固体、液体和气体的特点,又能从整体上对比三者特点,加深了印象。四、反思不足,为教学积蓄力量回顾整节课的教学,也有很多不足之处。学生对动手实验这一环节充满了浓厚的兴趣,但学生刚上三年级,之前动手实验的次数较少,对实验课的观察、操作和实验记录没有养成良好的习惯,很多学生觉着实验很好玩,但是做完了以后什么都没记录下来,对实验目的不够明确,在今后的备课中要充分考虑学情。

三年级学生的动手实验能力、观察能力、逻辑思维能力、语言表达能力等,都还是比较有限的。因此,本课不管在实验操作的指导、观察活动的指导,还是语言表达的指导上,我关注的比较多。但回过头来发现很多地方还是有欠缺。课堂上我应该更多的对学生的表达意图进行的强化,提高学生的动手能力、观察能力和用科学的语言表达观察结果的能力,进而提高学生的科学素养。关注个别学生的想法,有效利用课堂上生成的资源。在环节设计上总感觉还能够优化提高,在今后的教学中我还需要深入研究教材来使某些环节精简一些,提高课堂效率。

同课章节目录

- 第一单元 植物的“身体”

- 1 植物的根

- 2 植物的茎

- 3 叶的蒸腾作用

- 4 植物的花

- 5 植物的果实

- 第二单元 物体的形态

- 6 固体、液体和气体

- 7 固体、液体的体积和质量

- 8 气体的体积和质量

- 第三单元 太阳与影子

- 9 影子

- 10 太阳和影子

- 11 日晷

- 第四单元 混合与分离

- 12 怎样加快溶解

- 13 谁在水中溶解得多

- 14 把它们分离

- 第五单元 常见的力

- 15 浮和沉

- 16 弹簧里的学问

- 17 鞋底花纹的启示

- 第六单元 水的三态变化

- 18 地球上的水

- 19 水蒸发

- 20 水沸腾

- 21 水蒸气凝结

- 22 水的三种状态

- 第七单元 仪器与制作

- 23 量简

- 24 天平

- 25 沙漏

- 26 面团长大了