第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共36张PPT) 高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上)

文档属性

| 名称 | 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机 课件(共36张PPT) 高中历史统编版(部编版)必修 中外历史纲要(上) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-10-01 11:03:32 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

本课主题

一、专制强化——君主专制,制度演变

二、开拓自守——巩固统一,奠定疆域

三、落日余晖——内外矛盾,危机初现

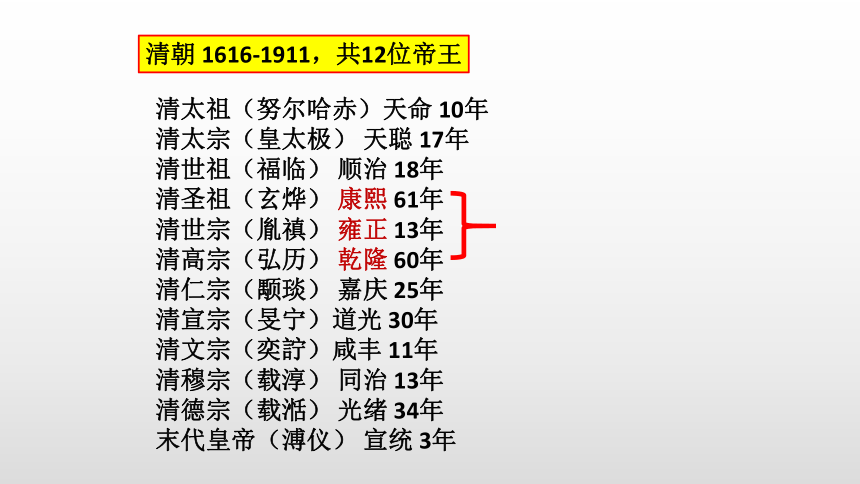

清朝 1616-1911,共12位帝王

清太祖(努尔哈赤)天命 10年

清太宗(皇太极) 天聪 17年

清世祖(福临) 顺治 18年

清圣祖(玄烨) 康熙 61年

清世宗(胤禛) 雍正 13年

清高宗(弘历) 乾隆 60年

清仁宗(颙琰) 嘉庆 25年

清宣宗(旻宁)道光 30年

清文宗(奕詝)咸丰 11年

清穆宗(载淳) 同治 13年

清德宗(载湉) 光绪 34年

末代皇帝(溥仪) 宣统 3年

一、专制强化——君主专制,制度演变

(1)奏折制度

(2)军机处

(3)文字狱

清初,奏疏文书沿用明朝的“公题私奏”制。

即高级官员向皇帝报告政务时,公事用题本,私事用奏本。清初的通本上达时,由通政使司收交到内阁通览后进行票签(即处理意见)、贴黄等手续才可送到皇帝面前。这样文件运转程序复杂,时间长,且过目人也多,造成了行文迟缓,不易保密。

这种“公题私奏”制度的弊端是?

一、专制强化——君主专制,制度演变

行政效率低下,不利于清王朝的统治。

(1)奏折制度

所谓的密折……为保密起见,在纸封外绑以木夹板,并贴以印花,后来甚至用带铜锁的特质皮匣包封密折,然后通过驿站,或由专差交兵部捷报,或遣亲信之人专程送至奏事处,由奏事官接受登记之后,交奏事太监直送皇帝亲自拆阅。密折制度始于康熙晚年,完备于雍正朝。 ——《中国历史新编》

故宫精品文物——奏折匣

一、专制强化——君主专制,制度演变

养心殿内批阅奏折

奏折箱提高机密性

雍正帝…藉奏折搜集情报…故虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治经济及社会动态,无不了如指掌……可称之为奏折政治 。 ——佐伯富(日)

特点:迅速、机密

影响:

①使皇帝能够更直接、广泛地获取信息;

② 提高了行政决策效率;

③强化了对官僚机构的控制。

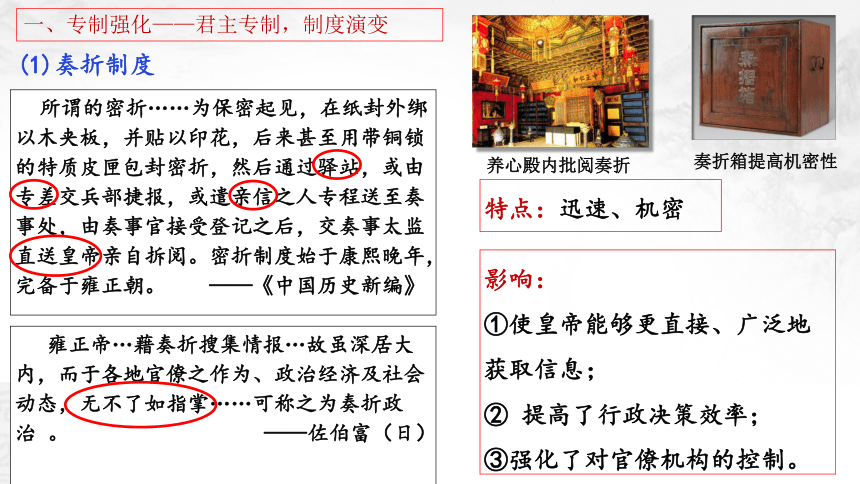

上奏内容 上奏时间

①请安折 康熙三十二年六月

②苏州得雨并报米价折 康熙三十二年七月

③进元旦龙袍并漆器折 康熙三十二年十二月

④贺亲征噶尔丹获胜折 康熙三十五年七月

⑤夏季雨足米价如常折 康熙三十七年六月

⑥请安并报秋收米价折 康熙三十七年十一月

⑦镇江丹阳一带忽有飞蝗,业经扑灭,不至成灾折 康熙三十八年闰七月

⑧祝寿折 康熙四十三年三月

⑨闻太仓有人起事折 康熙四十六年十二月初七日

⑩巡盐张应召居官情形折 康熙六十年八月初八日

农业情况

农业情况

农业情况

农业情况

边疆与军事

社会秩序

官员表现

问候皇帝,进献贡物

问候皇帝,进献贡物

问候皇帝,进献贡物

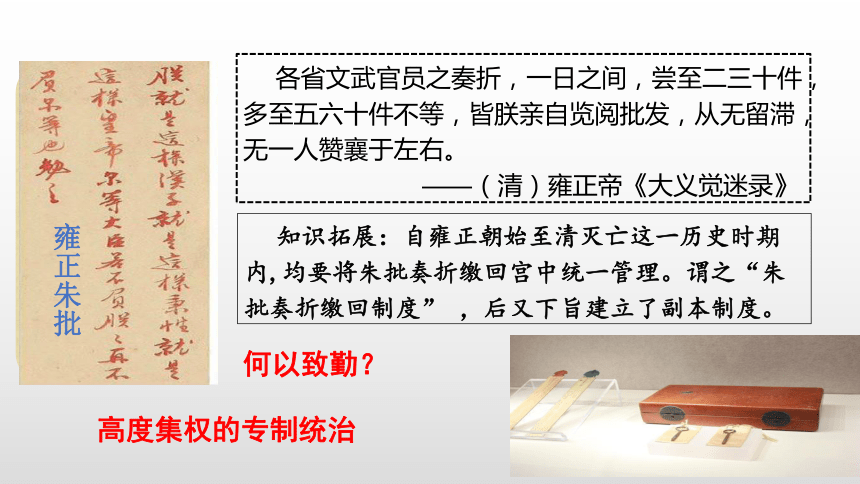

各省文武官员之奏折,一日之间,尝至二三十件,多至五六十件不等,皆朕亲自览阅批发,从无留滞,无一人赞襄于左右。

——(清)雍正帝《大义觉迷录》

知识拓展:自雍正朝始至清灭亡这一历史时期内,均要将朱批奏折缴回宫中统一管理。谓之“朱批奏折缴回制度” ,后又下旨建立了副本制度。

雍正朱批

何以致勤?

高度集权的专制统治

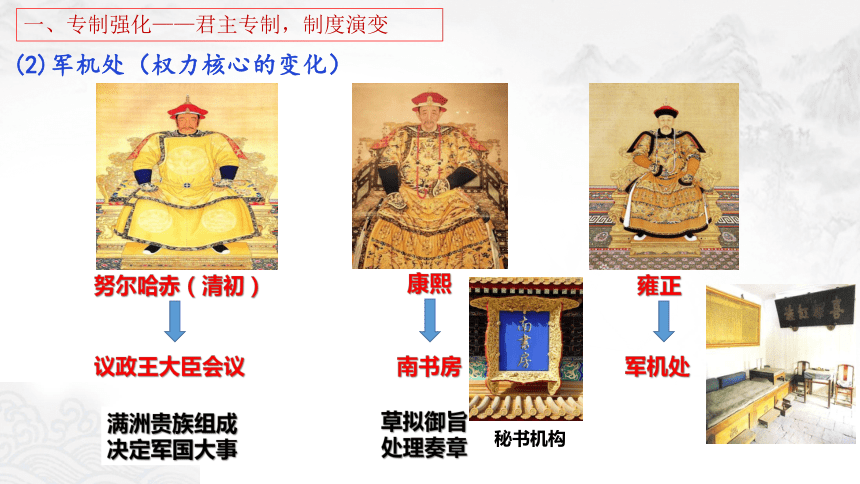

(2)军机处(权力核心的变化)

努尔哈赤(清初)

议政王大臣会议

满洲贵族组成决定军国大事

康熙

南书房

草拟御旨

处理奏章

雍正

军机处

秘书机构

一、专制强化——君主专制,制度演变

军机处

养心殿

北京故宫平面图(局部)

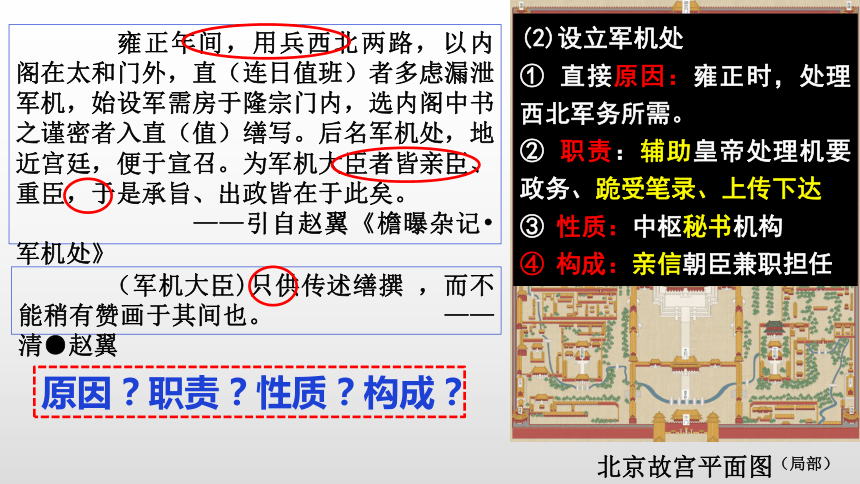

雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,直(连日值班)者多虑漏泄军机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——引自赵翼《檐曝杂记 军机处》

(2)设立军机处

① 直接原因:雍正时,处理西北军务所需。

② 职责:辅助皇帝处理机要政务、跪受笔录、上传下达

③ 性质:中枢秘书机构

构成:亲信朝臣兼职担任

(军机大臣)只供传述缮撰 ,而不能稍有赞画于其间也。 ——清●赵翼

原因?职责?性质?构成?

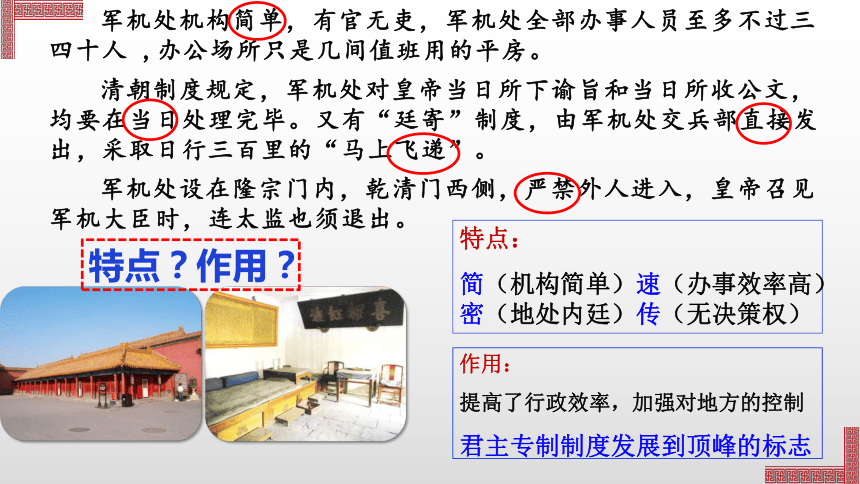

军机处机构简单,有官无吏,军机处全部办事人员至多不过三四十人 ,办公场所只是几间值班用的平房。

清朝制度规定,军机处对皇帝当日所下谕旨和当日所收公文,均要在当日处理完毕。又有“廷寄”制度,由军机处交兵部直接发出,采取日行三百里的“马上飞递”。

军机处设在隆宗门内,乾清门西侧,严禁外人进入,皇帝召见军机大臣时,连太监也须退出。

特点:

简(机构简单)速(办事效率高)密(地处内廷)传(无决策权)

作用:

提高了行政效率,加强对地方的控制

君主专制制度发展到顶峰的标志

特点?作用?

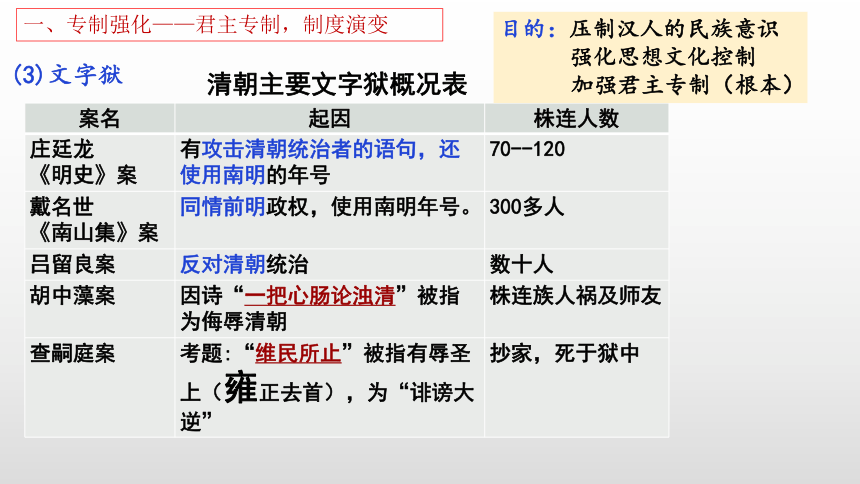

(3)文字狱

案名 起因 株连人数

庄廷龙 《明史》案 有攻击清朝统治者的语句,还使用南明的年号 70--120

戴名世 《南山集》案 同情前明政权,使用南明年号。 300多人

吕留良案 反对清朝统治 数十人

胡中藻案 因诗“一把心肠论浊清”被指为侮辱清朝 株连族人祸及师友

查嗣庭案 考题:“维民所止”被指有辱圣上(雍正去首),为“诽谤大逆” 抄家,死于狱中

清朝主要文字狱概况表

目的:压制汉人的民族意识

强化思想文化控制

加强君主专制(根本)

一、专制强化——君主专制,制度演变

在乾隆后期的禁书运动中,共禁毁书籍3 100余种,15.1万余部,销毁书板8万块以上。民间惧祸自行销毁者不在其内。

—— 黄爱平《四库全书纂修研究》

避席畏闻文字狱,著书都为稻粮谋。

——龚自珍

影响:

禁锢思想,摧残文化,

阻碍思想、学术的进步与发展,

阻碍中国社会的进步。

二、开拓自守——巩固统一、奠定疆域

对内:经略边疆

对外:反击沙俄

东北沙俄

西北:

准噶尔汗国

东南台湾

西南西藏

大小和卓

二、开拓自守——巩固统一、奠定疆域

1624年,荷兰侵占台湾,实行殖民统治。

1662年2月1日,郑成功收复台湾接受荷兰殖民者投降。

(1)东南——治理台湾

1683年,清兵入台,郑克塽投降,1684年,清朝设置分巡台厦兵备道及台湾府 ,隶属于福建省。

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

乾隆年间台湾已 有“闽人约数十万 ,粤人约十余万。

——《清高宗实录》

在清政府的主导下,大量福建广东的移民进入台湾。

(2)东北——反击沙俄

康熙二十八年(1689)清与俄国订立了《中俄尼布楚条约 》,规定中俄以额尔古纳河 、格尔必齐河为界,再由格尔必齐河源顺外兴安岭往东至海 ,岭南属中国 ,岭北属俄国 ,从而确定了中俄东段的边界 。

从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

此后,雍正五年(1727年),

清朝与俄国再次签订《中俄布连斯奇界约》和《恰克图条约》,进一步明确了中俄中段边界线。

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

(3)西北——平定准噶尔、大小和卓叛乱

经康熙、雍正、乾隆三朝的不断征伐,1757年清朝平定蒙古准格尔部叛乱;

乾隆二十四年(1759年),平定新疆大小和卓叛乱;

蒙古族地区设立盟旗制度:诸部分散编制,以“分而治之”。同时通过封授爵职 、政治联姻 、朝贡互市和藏传佛教等,加强满蒙之间的关系。

新疆设立伊犁将军:推行以军府制度为主,郡县,盟旗和伯克制为补充的统治制度

西北达巴勒喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

(4)西南——共治西藏

顺治皇帝册封五世达赖

康熙册封五世班禅

金瓶掣签

①册封宗教领袖:清政府以“达赖喇嘛”册封五世达赖。康熙以“班禅额尔德尼”的尊号赐予五世班禅。

②1727年设驻藏大臣:代表中央与达赖、班禅共同治理西藏,实行政教合一的统治。

③1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确了中央对西藏地方的管辖权。

④设立理藩院:掌管蒙古族、藏族等民族事务,对边疆地区采取因地制宜的政策。

⑤推行“改土归流”政策:强化对西南地方各民族的管理。

改土归流

背景:元代开始在西南实行土司制度,“土司”又称“土官”,是由封建王朝中央任命和分封的地方官,“世官、世土、世民”是其重要特点,即世袭的政治统治权。

明代开始已经出现废除土司以实行流官统治的做法。

雍正年间,实行大规模“改土归流”,强化了清政府对西南的统治。

西跨葱岭

西北达巴勒喀什池

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

西南抵喜马拉雅山脉

南至南海诸岛

东临太平洋

我国辽阔的版图在 清朝前期最终奠定

清朝在继承历代民族政策的基础上,根据特定的社会情况有所创新。一方面,设置了管理边疆少数民族地区事务的中央机构——理藩院,颁行了《理藩院则例》,并充分尊重客观存在的不同民族和不同地区之间的差异,针对蒙古制定了《蒙古律例》,针对回部制定了《回疆则例》,针对西藏制定了《钦定藏内善后章程二十九条》,针对南方“苗疆”制定了《苗汉杂居章程》、《苗民禁婚令》等。

材料表明了清政府民族政策的那些特点?

创新性

法制化

针对性

二、开拓自守——巩固统一、奠定疆域

结合所学,归纳清朝经略边疆的主要方式。

武力平叛

设置机构

笼络上层

捍卫主权

清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历更的延续性。

一许纪霖《华夏与边疆:另种视野看“中国”》

奠定后世中国之版图

促进民族交流与融合

利于中华文明之延续

对统一多民族国家的影响:

爱新觉罗·弘历

(1735-1795)

爱新觉罗·玄烨

(1651-1722)

爱新觉罗·胤禛

(1722-1735)

康熙,雍正,乾隆三人在位期间,国家统一,疆域开拓并巩固,经济繁荣,政局稳定,出现了长达100多年的鼎盛时期,被称为“康乾盛世”。

三、落日余晖——内外矛盾、危机初现

内部危机:

外部危机:

三、落日余晖——内外矛盾、危机初现

“康乾盛世”固然是封建社会的又一次太平盛世、繁华高峰,但又是一个不完美的盛世。首先“康乾盛世”在中国历史的纵向看,其盛世规模只有量的增加而没有质的改变;其次,从世界的横向看,康乾盛世时期的中国的政治制度、经济(当时的经济生产总量仍高于西方,但是生产技术却相对落后了)、文化科技已经落后于西方,这是开皇之治、贞观之治、开元盛世没有出现的情况。

陈旭麓先生认为“与前代相比,康乾之时确实有一种盛世气象。在平定三藩,收复台湾之后,整整100多年是修养生息的承平时期。但是,如果说汉唐时期曾经是阳春天气的话,那么康乾盛世不过是晚秋晴日。”

年份 人口数量(亿) 耕地面积(万顷) 人均耕地面积(亩)

1753 1.84 735.22 4.00

1766 2.08 780.73 3.75

1784 2.86 760.57 2.66

1812 3.34 788.93 2.36

1822 3.73 756.21 2.03

清代中叶的人口和耕地面积表

纵向看

人多之害:山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣!种植之法既精,糠核亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣!

——汪士铎

内部危机1:人口膨胀、资源危机

人地矛盾逐渐突出

内部危机2:贫富悬殊、政治腐败

阶级矛盾日益激化

纵向看

高、曾之时……而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨、霜露、饥寒、颠踣而死者之比比乎!

——洪亮吉《意言·治平篇》

自乾隆四十五年以来,讫于嘉庆三年而往,和珅……唯事贪婪渎货,始如蚕食,渐至鲸吞。初以千百计者,俄而非万不交注矣,俄而万且以数计矣,俄而数十万计、或百万计矣。一时不能猝办,率由藩库代支,州县徐括民财归款。贪墨大吏胸臆习为宽侈,视万金呈纳,不过同于壶餐箪馈。

——章学诚《上执政论时务书》

白莲教之乱(绢本)

天理教攻入紫禁城

混战中射在隆宗门上的一个箭镞,一直被保留了下来。嘉庆希望这个箭镞能够对爱新觉罗皇室的子孙们保持紧迫感。

内部危机3:农民起义频发

乾隆末年、嘉庆初年震动全国的川楚白莲教起义,可以看作人口压力与社会危机的一个标志……这场斗争……持续九年,蔓延湖北、陕西、四川、河南、甘肃五省……清朝政府调动了十六个省的军队,耗费军费2亿两白银,才把它平定下去……清朝从此由盛转衰。

——樊树志《国史十六讲》

1661

1795

1697

1735

美国诞生

1776

1688

英国光荣革命

法国大革命

1789

工业革命

美国宪法

1787

1689

《权利法案》

康熙时期

雍正时期

乾隆时期

1722

彼得大帝改革

伏尔泰《哲学通信》

启蒙运动

从所处的时代(17、18世纪)来看, 中国和世界都处于新旧交替的历史时刻,关键是如何应对与抉择。

横向看

1733

西方:近代化(向资本主义社会转型)

中国:传统封建社会的强化与延续

早在明朝时期,伊丽莎白女皇就有跟中国通商的梦想。英国人在打败西班牙无敌舰队后,便把目光瞄准了遥远的东方。派使团给中国送信,遗憾的是信没有送到中国。以后300年来,英国人从未放弃与中国通商的梦想。乔治三世时期,为弥补英国在北美的损失,他先后派了三个使节团来中国要求通商,唯有马戛尔尼使团以为乾隆皇帝祝寿为名,1793年顺利踏上中国土地,但却因为礼仪之争而不欢而散。

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。……今尔国使臣于定例之外多有陈乞……即在广东贸易者亦不仅尔英吉利一国,若俱纷纷效尤,以难行之事妄行干渎,岂能曲徇所请? —1793年乾隆致英国国王

西方为什么要与中国贸易?

中国为什么拒绝?

顺治时期:

颁布“禁海令”、“迁海令”

康熙时期:四口通商

粤闽浙江

乾隆时期:

一口通商

广州十三行

直到清英鸦片战争爆发之前的二十年,即道光皇帝立位的1820年,中国的总产出(GDP)仍然占世界总份额的32.9%,领先西欧核心十二国的产和12个百分点,更遥遥领先于美国(1.8%)和日本(3%)

------(英)麦迪逊《世界经济千年史》

斯塔夫里阿诺斯《全球通史》写道:“……在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起……,安逸自在、心满意足的中国人目不转睛地注视着过去。”

外部危机:西方崛起,直指东方

闭关锁国

生于忧患,死于安乐

本课小结

专制强化

密折制度

设军机处

文字狱

开拓自守

经略边疆

反击沙俄

奠定疆域

落日余晖

内部危机

外部危机

第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

本课主题

一、专制强化——君主专制,制度演变

二、开拓自守——巩固统一,奠定疆域

三、落日余晖——内外矛盾,危机初现

清朝 1616-1911,共12位帝王

清太祖(努尔哈赤)天命 10年

清太宗(皇太极) 天聪 17年

清世祖(福临) 顺治 18年

清圣祖(玄烨) 康熙 61年

清世宗(胤禛) 雍正 13年

清高宗(弘历) 乾隆 60年

清仁宗(颙琰) 嘉庆 25年

清宣宗(旻宁)道光 30年

清文宗(奕詝)咸丰 11年

清穆宗(载淳) 同治 13年

清德宗(载湉) 光绪 34年

末代皇帝(溥仪) 宣统 3年

一、专制强化——君主专制,制度演变

(1)奏折制度

(2)军机处

(3)文字狱

清初,奏疏文书沿用明朝的“公题私奏”制。

即高级官员向皇帝报告政务时,公事用题本,私事用奏本。清初的通本上达时,由通政使司收交到内阁通览后进行票签(即处理意见)、贴黄等手续才可送到皇帝面前。这样文件运转程序复杂,时间长,且过目人也多,造成了行文迟缓,不易保密。

这种“公题私奏”制度的弊端是?

一、专制强化——君主专制,制度演变

行政效率低下,不利于清王朝的统治。

(1)奏折制度

所谓的密折……为保密起见,在纸封外绑以木夹板,并贴以印花,后来甚至用带铜锁的特质皮匣包封密折,然后通过驿站,或由专差交兵部捷报,或遣亲信之人专程送至奏事处,由奏事官接受登记之后,交奏事太监直送皇帝亲自拆阅。密折制度始于康熙晚年,完备于雍正朝。 ——《中国历史新编》

故宫精品文物——奏折匣

一、专制强化——君主专制,制度演变

养心殿内批阅奏折

奏折箱提高机密性

雍正帝…藉奏折搜集情报…故虽深居大内,而于各地官僚之作为、政治经济及社会动态,无不了如指掌……可称之为奏折政治 。 ——佐伯富(日)

特点:迅速、机密

影响:

①使皇帝能够更直接、广泛地获取信息;

② 提高了行政决策效率;

③强化了对官僚机构的控制。

上奏内容 上奏时间

①请安折 康熙三十二年六月

②苏州得雨并报米价折 康熙三十二年七月

③进元旦龙袍并漆器折 康熙三十二年十二月

④贺亲征噶尔丹获胜折 康熙三十五年七月

⑤夏季雨足米价如常折 康熙三十七年六月

⑥请安并报秋收米价折 康熙三十七年十一月

⑦镇江丹阳一带忽有飞蝗,业经扑灭,不至成灾折 康熙三十八年闰七月

⑧祝寿折 康熙四十三年三月

⑨闻太仓有人起事折 康熙四十六年十二月初七日

⑩巡盐张应召居官情形折 康熙六十年八月初八日

农业情况

农业情况

农业情况

农业情况

边疆与军事

社会秩序

官员表现

问候皇帝,进献贡物

问候皇帝,进献贡物

问候皇帝,进献贡物

各省文武官员之奏折,一日之间,尝至二三十件,多至五六十件不等,皆朕亲自览阅批发,从无留滞,无一人赞襄于左右。

——(清)雍正帝《大义觉迷录》

知识拓展:自雍正朝始至清灭亡这一历史时期内,均要将朱批奏折缴回宫中统一管理。谓之“朱批奏折缴回制度” ,后又下旨建立了副本制度。

雍正朱批

何以致勤?

高度集权的专制统治

(2)军机处(权力核心的变化)

努尔哈赤(清初)

议政王大臣会议

满洲贵族组成决定军国大事

康熙

南书房

草拟御旨

处理奏章

雍正

军机处

秘书机构

一、专制强化——君主专制,制度演变

军机处

养心殿

北京故宫平面图(局部)

雍正年间,用兵西北两路,以内阁在太和门外,直(连日值班)者多虑漏泄军机,始设军需房于隆宗门内,选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便于宣召。为军机大臣者皆亲臣、重臣,于是承旨、出政皆在于此矣。

——引自赵翼《檐曝杂记 军机处》

(2)设立军机处

① 直接原因:雍正时,处理西北军务所需。

② 职责:辅助皇帝处理机要政务、跪受笔录、上传下达

③ 性质:中枢秘书机构

构成:亲信朝臣兼职担任

(军机大臣)只供传述缮撰 ,而不能稍有赞画于其间也。 ——清●赵翼

原因?职责?性质?构成?

军机处机构简单,有官无吏,军机处全部办事人员至多不过三四十人 ,办公场所只是几间值班用的平房。

清朝制度规定,军机处对皇帝当日所下谕旨和当日所收公文,均要在当日处理完毕。又有“廷寄”制度,由军机处交兵部直接发出,采取日行三百里的“马上飞递”。

军机处设在隆宗门内,乾清门西侧,严禁外人进入,皇帝召见军机大臣时,连太监也须退出。

特点:

简(机构简单)速(办事效率高)密(地处内廷)传(无决策权)

作用:

提高了行政效率,加强对地方的控制

君主专制制度发展到顶峰的标志

特点?作用?

(3)文字狱

案名 起因 株连人数

庄廷龙 《明史》案 有攻击清朝统治者的语句,还使用南明的年号 70--120

戴名世 《南山集》案 同情前明政权,使用南明年号。 300多人

吕留良案 反对清朝统治 数十人

胡中藻案 因诗“一把心肠论浊清”被指为侮辱清朝 株连族人祸及师友

查嗣庭案 考题:“维民所止”被指有辱圣上(雍正去首),为“诽谤大逆” 抄家,死于狱中

清朝主要文字狱概况表

目的:压制汉人的民族意识

强化思想文化控制

加强君主专制(根本)

一、专制强化——君主专制,制度演变

在乾隆后期的禁书运动中,共禁毁书籍3 100余种,15.1万余部,销毁书板8万块以上。民间惧祸自行销毁者不在其内。

—— 黄爱平《四库全书纂修研究》

避席畏闻文字狱,著书都为稻粮谋。

——龚自珍

影响:

禁锢思想,摧残文化,

阻碍思想、学术的进步与发展,

阻碍中国社会的进步。

二、开拓自守——巩固统一、奠定疆域

对内:经略边疆

对外:反击沙俄

东北沙俄

西北:

准噶尔汗国

东南台湾

西南西藏

大小和卓

二、开拓自守——巩固统一、奠定疆域

1624年,荷兰侵占台湾,实行殖民统治。

1662年2月1日,郑成功收复台湾接受荷兰殖民者投降。

(1)东南——治理台湾

1683年,清兵入台,郑克塽投降,1684年,清朝设置分巡台厦兵备道及台湾府 ,隶属于福建省。

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

乾隆年间台湾已 有“闽人约数十万 ,粤人约十余万。

——《清高宗实录》

在清政府的主导下,大量福建广东的移民进入台湾。

(2)东北——反击沙俄

康熙二十八年(1689)清与俄国订立了《中俄尼布楚条约 》,规定中俄以额尔古纳河 、格尔必齐河为界,再由格尔必齐河源顺外兴安岭往东至海 ,岭南属中国 ,岭北属俄国 ,从而确定了中俄东段的边界 。

从法律上确定黑龙江、乌苏里江流域包括库页岛在内的广大地区都是中国领土。

此后,雍正五年(1727年),

清朝与俄国再次签订《中俄布连斯奇界约》和《恰克图条约》,进一步明确了中俄中段边界线。

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

(3)西北——平定准噶尔、大小和卓叛乱

经康熙、雍正、乾隆三朝的不断征伐,1757年清朝平定蒙古准格尔部叛乱;

乾隆二十四年(1759年),平定新疆大小和卓叛乱;

蒙古族地区设立盟旗制度:诸部分散编制,以“分而治之”。同时通过封授爵职 、政治联姻 、朝贡互市和藏传佛教等,加强满蒙之间的关系。

新疆设立伊犁将军:推行以军府制度为主,郡县,盟旗和伯克制为补充的统治制度

西北达巴勒喀什湖

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

(4)西南——共治西藏

顺治皇帝册封五世达赖

康熙册封五世班禅

金瓶掣签

①册封宗教领袖:清政府以“达赖喇嘛”册封五世达赖。康熙以“班禅额尔德尼”的尊号赐予五世班禅。

②1727年设驻藏大臣:代表中央与达赖、班禅共同治理西藏,实行政教合一的统治。

③1793年,颁布《钦定藏内善后章程》29条,以法律形式明确了中央对西藏地方的管辖权。

④设立理藩院:掌管蒙古族、藏族等民族事务,对边疆地区采取因地制宜的政策。

⑤推行“改土归流”政策:强化对西南地方各民族的管理。

改土归流

背景:元代开始在西南实行土司制度,“土司”又称“土官”,是由封建王朝中央任命和分封的地方官,“世官、世土、世民”是其重要特点,即世袭的政治统治权。

明代开始已经出现废除土司以实行流官统治的做法。

雍正年间,实行大规模“改土归流”,强化了清政府对西南的统治。

西跨葱岭

西北达巴勒喀什池

北接西伯利亚

东北至黑龙江以北的

外兴安岭和库页岛

东南到台湾及附属岛屿

钓鱼岛、赤尾屿等

西南抵喜马拉雅山脉

南至南海诸岛

东临太平洋

我国辽阔的版图在 清朝前期最终奠定

清朝在继承历代民族政策的基础上,根据特定的社会情况有所创新。一方面,设置了管理边疆少数民族地区事务的中央机构——理藩院,颁行了《理藩院则例》,并充分尊重客观存在的不同民族和不同地区之间的差异,针对蒙古制定了《蒙古律例》,针对回部制定了《回疆则例》,针对西藏制定了《钦定藏内善后章程二十九条》,针对南方“苗疆”制定了《苗汉杂居章程》、《苗民禁婚令》等。

材料表明了清政府民族政策的那些特点?

创新性

法制化

针对性

二、开拓自守——巩固统一、奠定疆域

结合所学,归纳清朝经略边疆的主要方式。

武力平叛

设置机构

笼络上层

捍卫主权

清朝建立了与现代中国版图基本吻合的多民族国家,将中华民族与边疆民族分而治之,并整合在同一个王朝秩序之中,以保持历更的延续性。

一许纪霖《华夏与边疆:另种视野看“中国”》

奠定后世中国之版图

促进民族交流与融合

利于中华文明之延续

对统一多民族国家的影响:

爱新觉罗·弘历

(1735-1795)

爱新觉罗·玄烨

(1651-1722)

爱新觉罗·胤禛

(1722-1735)

康熙,雍正,乾隆三人在位期间,国家统一,疆域开拓并巩固,经济繁荣,政局稳定,出现了长达100多年的鼎盛时期,被称为“康乾盛世”。

三、落日余晖——内外矛盾、危机初现

内部危机:

外部危机:

三、落日余晖——内外矛盾、危机初现

“康乾盛世”固然是封建社会的又一次太平盛世、繁华高峰,但又是一个不完美的盛世。首先“康乾盛世”在中国历史的纵向看,其盛世规模只有量的增加而没有质的改变;其次,从世界的横向看,康乾盛世时期的中国的政治制度、经济(当时的经济生产总量仍高于西方,但是生产技术却相对落后了)、文化科技已经落后于西方,这是开皇之治、贞观之治、开元盛世没有出现的情况。

陈旭麓先生认为“与前代相比,康乾之时确实有一种盛世气象。在平定三藩,收复台湾之后,整整100多年是修养生息的承平时期。但是,如果说汉唐时期曾经是阳春天气的话,那么康乾盛世不过是晚秋晴日。”

年份 人口数量(亿) 耕地面积(万顷) 人均耕地面积(亩)

1753 1.84 735.22 4.00

1766 2.08 780.73 3.75

1784 2.86 760.57 2.66

1812 3.34 788.93 2.36

1822 3.73 756.21 2.03

清代中叶的人口和耕地面积表

纵向看

人多之害:山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养,天地之力穷矣!种植之法既精,糠核亦所吝惜,蔬果尽以助食,草木几无孑遗,犹不足养,人事之权殚矣!

——汪士铎

内部危机1:人口膨胀、资源危机

人地矛盾逐渐突出

内部危机2:贫富悬殊、政治腐败

阶级矛盾日益激化

纵向看

高、曾之时……而户口则增至十倍二十倍,是田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余也。又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨、霜露、饥寒、颠踣而死者之比比乎!

——洪亮吉《意言·治平篇》

自乾隆四十五年以来,讫于嘉庆三年而往,和珅……唯事贪婪渎货,始如蚕食,渐至鲸吞。初以千百计者,俄而非万不交注矣,俄而万且以数计矣,俄而数十万计、或百万计矣。一时不能猝办,率由藩库代支,州县徐括民财归款。贪墨大吏胸臆习为宽侈,视万金呈纳,不过同于壶餐箪馈。

——章学诚《上执政论时务书》

白莲教之乱(绢本)

天理教攻入紫禁城

混战中射在隆宗门上的一个箭镞,一直被保留了下来。嘉庆希望这个箭镞能够对爱新觉罗皇室的子孙们保持紧迫感。

内部危机3:农民起义频发

乾隆末年、嘉庆初年震动全国的川楚白莲教起义,可以看作人口压力与社会危机的一个标志……这场斗争……持续九年,蔓延湖北、陕西、四川、河南、甘肃五省……清朝政府调动了十六个省的军队,耗费军费2亿两白银,才把它平定下去……清朝从此由盛转衰。

——樊树志《国史十六讲》

1661

1795

1697

1735

美国诞生

1776

1688

英国光荣革命

法国大革命

1789

工业革命

美国宪法

1787

1689

《权利法案》

康熙时期

雍正时期

乾隆时期

1722

彼得大帝改革

伏尔泰《哲学通信》

启蒙运动

从所处的时代(17、18世纪)来看, 中国和世界都处于新旧交替的历史时刻,关键是如何应对与抉择。

横向看

1733

西方:近代化(向资本主义社会转型)

中国:传统封建社会的强化与延续

早在明朝时期,伊丽莎白女皇就有跟中国通商的梦想。英国人在打败西班牙无敌舰队后,便把目光瞄准了遥远的东方。派使团给中国送信,遗憾的是信没有送到中国。以后300年来,英国人从未放弃与中国通商的梦想。乔治三世时期,为弥补英国在北美的损失,他先后派了三个使节团来中国要求通商,唯有马戛尔尼使团以为乾隆皇帝祝寿为名,1793年顺利踏上中国土地,但却因为礼仪之争而不欢而散。

天朝物产丰盈,无所不有,原不藉外夷货物以通有无。……今尔国使臣于定例之外多有陈乞……即在广东贸易者亦不仅尔英吉利一国,若俱纷纷效尤,以难行之事妄行干渎,岂能曲徇所请? —1793年乾隆致英国国王

西方为什么要与中国贸易?

中国为什么拒绝?

顺治时期:

颁布“禁海令”、“迁海令”

康熙时期:四口通商

粤闽浙江

乾隆时期:

一口通商

广州十三行

直到清英鸦片战争爆发之前的二十年,即道光皇帝立位的1820年,中国的总产出(GDP)仍然占世界总份额的32.9%,领先西欧核心十二国的产和12个百分点,更遥遥领先于美国(1.8%)和日本(3%)

------(英)麦迪逊《世界经济千年史》

斯塔夫里阿诺斯《全球通史》写道:“……在这些世纪里,一个生气勃勃的新欧洲正在崛起……,安逸自在、心满意足的中国人目不转睛地注视着过去。”

外部危机:西方崛起,直指东方

闭关锁国

生于忧患,死于安乐

本课小结

专制强化

密折制度

设军机处

文字狱

开拓自守

经略边疆

反击沙俄

奠定疆域

落日余晖

内部危机

外部危机

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进